武丁时期的内治外扩甲骨文翻译

- 格式:doc

- 大小:581.05 KB

- 文档页数:6

《商颂玄鸟》原文注释及翻译【原文】天命玄鸟1,降而生商,宅殷土芒芒2。

古帝命武汤3,正域彼四方4。

方命厥后5,奄有九有6。

商之先后7,受命不殆8,在武丁孙子9。

武丁孙子,武王靡不胜10。

龙旂十乘11,大糦是承12。

邦畿千里13,维民所止14,肇域彼四海15。

四海来假16,来假祁祁17。

景员维河18,殷受命咸宜19,百禄是何20。

【译文】天帝发令给神燕,生契建商降人间,住在殷地广又宽。

当时天帝命成汤,征伐天下安四边。

昭告部落各首领,九州土地商占遍。

商朝先王后继前,承受天命不怠慢,裔孙武丁最称贤。

武丁确是好后代,成汤遗业能承担。

龙旗大车有十乘,贡献粮食常载满。

千里国土真辽阔,百姓居处得平安,四海疆域至极远。

四夷小国来朝拜,车水马龙各争先。

景山外围大河流,殷受天命人称善,百样福禄都占全。

【注释】1.玄鸟:黑色燕子。

传说有娀氏之女简狄吞燕卵而怀孕生契,契建商。

2.宅:居住。

芒芒:同"茫茫"。

3.古:从前。

帝:天帝,上帝。

武汤:即成汤,汤号曰武。

4.正(zhēnɡ):同"征"。

5.方:遍,普。

后:君主,此指各部落的酋长首领。

6.奄:包括。

九有:九州。

传说禹划天下为九州。

《尔雅·释地》:"两河间曰冀州,河南曰豫州,河西曰雍州,汉南曰荆州,江南曰扬州,济南曰兖州,济东曰徐州,燕曰幽州,齐曰营州。

"7.先后:先王。

8.命:天命。

殆:通"怠",懈怠。

9.武丁:即殷高宗,汤的后代。

10.武王:即武汤,成汤。

胜:胜任。

11.旂(qí):古时一种旗帜,上画龙形,竿头系铜铃。

乘(shènɡ):四马一车为乘。

12.糦:同"饎",酒食。

13.邦畿:封畿,疆界。

14.止:居住。

15.肇域四海:始拥有四海之疆域。

四海,《尔雅》以"九夷、八狄、七戎、六蛮"为"四海"。

甲骨文的翻译难度超乎寻常,看完商王武丁的这条卜辞,你就知道了《三字经》中对商朝有简短的描述:“汤伐夏,国号商,四百载,至纣亡。

”司马迁的《史记》则记述得比较详细,这样我们大致可知:商朝是中国继夏之后存在时间较长的一个王朝。

公元前16世纪商汤灭夏后建立国家,公元前14世纪中叶盘庚迁都殷(今河南安阳),故商又可称为殷或殷商。

公元前11世纪商纣王时被周武王所灭。

在甲骨文发现之前,商朝仅是一个存在于文献和传说中的朝代;甲骨文发现之后,人们对商朝的一切才逐渐明了,同时也验证了司马迁的记载是可信的。

商周时期,科学文化还很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,而死去的祖宗的灵魂可以预知未来,可以决定人们的命运。

因此,商王非常崇拜神鬼,凡事占卜,问神以知吉凶,再决定行止。

从目前出土的甲骨来看,占卜材料多为龟腹甲(及少量背甲)和牛胛骨,也发现用其他动物骨头来刻辞的,如牛的肋骨,或鹿、羊、猪的胛骨,甚至人的头盖骨,但数量极少。

占卜前,先将龟甲或兽骨剖开,在修整好的甲骨上钴凿,先挖长槽,再挖钻圆穴。

长椭圆形梭状的巢槽叫作“凿”,圆形的巢槽叫作钻,凿和钻都不能透过骨面,只做到距骨面最薄处。

凿钻的数目根据甲骨的大小和需要来定。

经过凿钻以后的甲骨由掌握占卜的史官保存,需要占卜时才取出来。

占卜时用火在这些巢槽上烧灼,使正面相应的部位现出裂纹,而巫师们就是根据这些裂纹来判定吉凶祸福的。

占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日、贞人、占卜的内容、结果以及事后应验的情况,作为档案保存。

涂上红色标示吉利,黑色标示凶险。

这些文字都是用刀刻上去的,大字约一寸见方,小字如谷粒,或繁或简,非常精致。

由于甲骨文字多是占卜的记录,就内容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”;又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。

一条完整的卜辞由四部分组成:叙辞,记占卜的时间、地点和占卜者;命辞,即卜问之事;占辞,视兆而定吉凶;验辞,记占卜后应验结果。

《孟子·滕文公章句下》原文及翻译译文1、《孟子·滕文公章句下》原文及翻译译文《孟子·滕文公章句下》原文及翻译孟子原文:公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。

天下之生久矣,一治一乱。

当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定。

“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作。

坏宫室以为污池,民无所安息;弃田以为园囿,使民不得衣食。

邪说暴行有作,园囿、污池、沛泽多而禽兽至。

及纣之身,天下又大乱。

周公相武王诛纣,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦。

“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。

孔子惧,作《春秋》。

《春秋》,天子之事也。

是故孔子曰:‘知我者其惟《春秋》乎!罪我者其惟《春秋》乎!’“圣王不作,诸侯放恣,处士横议,杨朱、墨翟之言盈天下。

天下之言不归杨则归墨。

杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。

无父无君,是禽兽也。

公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

’杨墨之道不息,孔子之道不著,是邪说诬民,充塞仁义也。

吾为此惧,闲①先圣之道,距杨墨,放淫辞,邪说不得作。

作于其心,害于其事;作于其事,害于其政。

圣人复起,不易吾言矣。

“昔者禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄驱猛兽而百姓宁,孔子成《春秋》而乱臣贼子惧。

我亦欲正人心,息邪说,距诐②行,放淫辞,以承三圣者,岂好辩哉?予不得已也!能言距杨墨者,圣人之徒也。

”(选自《孟子·滕文公章句下》,有删改)译文:公都子问:“别人都说您喜欢辩论,请问为什么?”孟子回答说:“我哪里喜欢论辩,我是迫不得已!国家产生已经很久了,总是一时太平,一时混乱。

在尧那个年代,大水横流,在国中泛滥,毒蛇和蛟龙占据其中,百姓没有安身的地方。

“尧舜死后,圣人之道衰微,残暴的国君接连出现。

他们毁坏民宅把它作为玩乐的池塘,百姓无处安居繁衍。

毁弃良田把它变成苑囿,使百姓没吃没穿。

邪恶的言论和残暴的行为又随之兴起。

王国维殷周制度论译文中国政治和文化的变革,在殷周交替时代最为剧烈。

都邑,是政治与文化的标志。

自上古以来,帝王的都城都在东方。

太昊的墟(,)在东方,大庭氏的库(,)在山东境内,黄帝的都邑在涿鹿的山阿。

少昊和颛顼的墟(,)都在鲁地和卫地(应为山东河南之间),帝喾的都城在亳(安徽亳州)。

只有史官称尧的都城在平阳(山西临汾),舜的都城在蒲坂(山西永济)大禹的都城在安邑(山西夏县),都在西北偏僻之地,和先古帝王定都之处不同。

但尧的号是陶唐氏,其坟墓在定陶的成阳(山东定陶)。

舜的号是有虞氏,但他的子孙被封于梁国的虞县(河南虞城县),孟子说舜的生卒之地都在东夷方。

可能因为洪水之灾,兖州在黄河下游,一时之间可能会有迁都的事情,不是一直定居在西方(山西)。

禹时的都邑虽然无法查考,但夏朝从太康以后直到桀,都邑和其他地名从经典上能够查到的都在东部,和商部落的人杂处黄河、济河流域,大致有数百年。

商朝取得天下以后,其都邑没有固定过,前后迁都五次,但都没超过邦畿千里的范围之内。

所以自从五帝以来,作为政治文化中心的都邑都在东方,只有周独自在西部崛起。

武王伐纣胜利以后,将武庚立为商人的统领,设管叔、蔡叔、霍叔为三监监视之,而未能完全统治东部,等到武庚叛乱,才以兵力平定了东方,,克服武庚之商部落,指讨平协助叛乱的东夷奄国之君,灭掉五十国。

这才封康叔在卫(河南淇县),伯禽在鲁(山东曲阜),太公望在齐(山东营丘),召公之子在燕(北京)。

其他蔡、郕、郜、雍、曹、滕、凡、蒋、邢、茅等国,都安置于殷京都所辖的范围内以及殷的侯服与甸服(古代王畿外围千里以内的区域)。

而齐、鲁、卫三国因是周王室至亲,且有征伐功勋,故分封在蒲姑、商、奄的旧地,作为诸侯的领袖;周又将洛阳作为东都,来管制东部诸侯;而周天子仍居住在丰、镐二京(陕西长安),共达十一世。

自五帝以来,都城从东方转移到西方,应该从周朝开始。

所以拿宗族来说,则舜和夏都是颛顼的后代,殷、周都是帝喾的后代,殷、周之间较为亲近是很自然的,以地理位置来说,则舜、夏和商都在东部,只有周崛起与西方,所以夏商两代的文化基本一样。

“盖勋字元固,敦煌广至人也”原文及译文赏析盖勋字元固,敦煌广至人也。

初举孝廉,为汉阳长史。

时武威太守倚恃权势,恣行贪横,从事苏正和案致其罪。

凉州刺史梁鹄畏惧贵戚,欲杀正和以免其负,乃访之于勋。

勋素与正和有仇,或劝勋可因此报隙。

勋曰:“不可。

谋事杀良,非忠也;乘人之危,非仁也。

”乃谏鹄曰:“夫绁食鹰鸢欲其鸷,鸷而烹之,将何用哉?”鹄从其言。

正和喜于得免,而诣勋求谢。

勋不见,曰:“吾为梁使君谋,不为苏正和。

”时叛羌围护羌校尉夏育于畜官,勋与州郡合兵救育,至狐盘,为羌所破。

勋收余众百余人,为鱼丽之阵。

羌精骑夹攻之急,士卒多死。

勋被三创,坚不动,乃指木表曰:“必尸我于此。

”句就①种羌滇吾素为勋所厚,乃以兵捍众曰:“盖长史贤人,汝曹杀之者为负天。

”勋仰骂曰:“死反虏,汝何知?促来杀我!”众相视而惊。

滇吾下马与勋,勋不肯上,遂为贼所执。

羌戎服其义勇,不敢加害,送还汉阳。

后刺史杨雍即表勋领汉阳太守。

时人饥,相渔食,勋调谷禀之,存活者千余人。

拜京兆尹。

时长安令杨党,父为中常侍,恃势贪放,勋案得其赃千余万。

贵戚咸为之请,勋不听,具以事闻,并连党父,有诏穷案,威震京师。

时小黄门高望为尚药监,幸于皇太子,太子因蹇硕②属望子进为孝廉,勋不肯用。

或曰:“皇太子副主,望其所爱,硕帝之宠臣,而子违之,所谓三怨成府者也。

”勋曰:“选贤所以报国也。

非贤不举,死亦何悔!” 勋虽在外,每军国密事,帝常手诏问之,数加赏赐,甚见亲信。

及帝崩,董卓废少帝,杀何太后。

自公卿以下,莫不卑下于卓,唯勋长揖争礼,见者皆为失色。

时,河南尹朱俊为卓陈军事。

卓斥俊曰:“我百战百胜,决之于心,卿勿妄说,且污我刀。

”勋曰:“昔武丁之明,犹求箴谏,况如卿者,而欲杜人之口乎?”卓曰戏之耳勋曰不闻怒言可以为戏耳卓乃谢俊勋虽强直不屈而内厌于卓不得意疽发背卒时年五十一。

(《后汉书·盖勋传》有删节)注①句(gōu)就:羌别种也。

②蹇硕:人名。

5.对下列句子中加点的词语的解释,正确的一项是( 3分)A. 从事苏正和案致其罪案:报案B. 促来杀我促:赶快C. 句就种羌滇吾素为勋所厚厚:厚道D. 而欲杜人之口乎杜:杜绝6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( 3分)A. 欲杀正和以免其负B. 甚见亲信则其好游者不能穷也信而见疑,忠而被谤C. 太子因蹇硕属望子进为孝廉D. 且污我刀因宾客至蔺相如门谢罪不出,火且尽7.以下句子分别编为四组,全都说明盖勋不畏权贵的一组是( 3分)①吾为梁使君谋,不为苏正和也②死反虏,汝何知?促来杀我③具以事闻,并连党父④非贤不举,死亦何悔⑤莫不卑下于卓,唯勋长揖争礼⑥不闻怒言可以为戏耳A. ①③⑤B. ③④⑥C. ②④⑤D. ④⑤⑥8.下列对原文的叙述和概括,不正确的一项是(3分)A.盖勋任汉阳长史时,凉州刺史畏惧权贵,想借机会杀害苏正和,便询问盖勋。

最早的火灾记录在商代作者:来源:《人生十六七》2015年第11期我国有文字记载的最早火灾记录是发生在商代武丁时期,用甲骨文记录了奴隶夜间放火焚烧奴隶主的三座粮仓。

但是遗憾的是并没有灭火的详细记录。

而据《周礼》记载,周朝设有管理火政的官员:司烜、司爟、宫正。

司烜的职责是:“仲春以木铎修火禁于国中”。

“仲春”即春季第二个月,火星出现,司烜要在城中用木槌敲大铃,以提醒人们注意防火。

这便是更夫喊火烛的由来,犹如今日农村传达通知时敲铜锣一般。

司爟负责对在国都中或城郊野外造成火灾者追究其责任并给予处罚。

在古代,人们多采用禁火吃冷食的办法来消防。

每年到干燥的仲春,司爟敲打木铎传达命令,禁止生火。

可这时正是春耕开始的时候,老百姓必须吃饭,因而在禁火期开始之前就得准备好干粮。

宫正为宫中诸官之长,古人以火烛照明,容易失火,尤其是春秋两季,风大物燥,用火稍有不慎,极易引起火灾。

宫正的职责之一,便是监督宫中严守火禁,提醒防火。

据《左传》记载,春秋战国时期,宋国人乐喜担任司城,他“知将有火灾,素戒备火之政”。

他主张:在火灾蔓延之前,要拆掉一些小屋,以切断火路;要贮备一定的灭火用水和砂土等。

据《礼记》记载,春秋时期,夜晚以火把照明,举火者须“不让、不辞、不歌”(不准与别人打招呼,不准讲话,不准唱歌),必须做到专心职守、心无旁骛,用左手举火把,右手抱着未点燃的火把,因为火把容易烧完,必须备有随时续火的火把,还要准备一个大碗,随时接灰烬,以防残火乱溅。

举火者必须坐屋角,因为屋角非活动中心。

汉代消防与治安不分家在古代,水火盗贼不分家,消防未独立分离出来并设置专门的机构,消防治理与社会治安的各项工作统一由武官——“执金吾”负责,执金吾是朝廷负责防御和处理盗窃和水火等非常事件的官员,“金吾”是两端鎏金的铜棒,此官执之以示权威和处理非常事件的权力。

在古代,人口密集的城市均设有治安消防机构,相当于现在的警察局或派出所。

汉代火政官有:别火、夜士。

甲骨文显示:商朝武丁时期已有周国!司马迁又一记载被推翻?按照中国政治传统,元朝之前的历朝国号往往与龙兴之地有关,秦汉唐宋莫不如此,史书上一笔一画将来龙去脉记载得很清楚,但由于夏商周三朝过于久远,历史记载残缺不全,于是夏商周国号由来也就成了一个谜团,本文重点聊一聊周朝国号来历。

《史记·周本纪》记载,古公亶父(周文王祖父)迁都岐山时,“豳(bīn)人举国扶老携弱,尽复归古公于岐下”,说明古公亶父迁都之前部落名称应该是“豳”族,而不是周族。

唐朝张守节注释《周本纪》时说:“因太王所居周原,因号曰周。

”也就是说,古公亶父迁都岐山,居住在岐山山脚下的周原,于是就将部族更名为“周”。

然而,对于史书记载的周朝国号起源,不少学者提出质疑,认为古公亶父姬姓部族早有“周”之名称,迁都岐山之后,才有“周原”这一地名。

其中原因之一是,甲骨文中“原”字本义是源头,周原是周人源头之意,姬姓部族几经迁徙,最终大致迁徙到了帝喾分封周后稷之处,因而将之命名为周原。

随着甲骨文研究的深入,学者在甲骨文中找到了证据,终于揭开了周朝国号来源之谜,由此也找到了田氏代齐不改国号的原因。

01:甲骨文中早已存在周国早在武丁时期,甲骨文上就已经记载了周国,当时商周关系极为紧张,商朝对周国杀气腾腾。

夏商周断代工程结论显示,武丁在位时间为公元前1250年—公元前1192年,中华第一女帅妇好就是武丁妻妾之一。

甲骨文卜辞记载:“贞:令多子族眔犬侯剪周(剪灭周方国),由王事。

丁未卜,侯.......弗敦周(敦伐周方国),八月。

甲午卜,宾贞:令周乞牛多(子)。

”可见,在雄才大略的武丁领导下,商朝最终打服了周国。

商周关系暂且不谈,重点在于周国历史悠久,至少在公元前1192年之前就已经存在。

而且,周国敢与商朝争锋,说明周国的国力较强,而不经过漫长的发展期,又很难与商朝争锋,因此周国的历史应该比我们想象的还要久远。

“周”字的甲骨文写法(见下图),犹如四方的田地里长着植物,四个小点或是庄稼或是劳动的奴隶。

克殷解原文及翻译克殷解原文及翻译学习文言文,就要会用现代汉语翻译文言文。

对于高考,文言文的翻译既是重要的语言综合训练,下面为大家分享了克殷解原文翻译,欢迎同学们参考!克殷解原文记克殷经过及克殷后的善后处置,兼及武王即位的仪式。

周车三百五十乘,陈于牧野,帝辛从。

武王使尚父与伯夫致师。

王既誓,以虎贲、戎车驰商师,商师大崩。

商纣奔内,登于鹿台之上,屏遮而自燔于火。

武王武王乃手太白以麾诸侯,诸侯毕拜。

遂揖之。

商庶百姓咸俟于郊。

群宾佥进曰:“上天降休。

”再拜稽首。

武王答拜,先入适王所,乃克射之,三发而后,下车,而击之以轻吕,斩之以黄钺。

折,县诸太白。

乃适二女之所,既缢,王又射之三发,乃右击之以轻吕,斩之以玄钺,县诸小白。

乃出场于厥军。

及期,百夫荷素质之旗于王前,叔振奏拜假。

又陈常车,周公把大钺,召公把小钺,以夹王。

泰颠、闳夭,皆执轻吕以奏王,王入即位于社,太卒之左。

群臣毕从毛叔郑奉明水,卫叔傅礼。

召公奭赞采,师尚父牵牲。

尹逸策曰:“殷末孙受德,迷先成汤之明,侮灭神祗不祀,昏暴商邑百姓,其章显闻于昊天上帝。

”武王再拜稽首乃出。

立王子武庚,命管叔相。

乃命召公释箕子之囚,命毕公、卫叔出百姓之囚。

乃命南宫忽振鹿台之财、巨桥之粟;乃命南宫百达、史佚迁九鼎三巫;乃命闳夭封比干之基;乃命祖祝崇宾飨,祷之于军。

乃班。

译文周人的战车三百五十辆,列阵在牧野。

商王纣率兵迎战。

武王派太师姜尚率一百人挑战。

武王誓师以后,用武贲勇士与装甲战车冲向商王的军队,商军溃败。

商王纣奔回城内,登上鹿台,穿上宝玉衣蔽体,在火中自焚。

武王乃手执太自旗向诸侯挥动示意,诸侯礼拜完毕,武王于是作揖还礼。

商朝的庶民贵族都等候在郊外,周的群臣都进至王前,贺道:“上天降下的大喜事!”然后又两次行大礼。

武王答拜毕,先行入城。

去往纣王所在的地方,就亲手射了尸身三箭。

然后下车,用轻吕剑刺纣王尸身,用黄钺大斧砍下首级,悬挂在太白旗上示众。

又去往两个王妃所在的地方,她们已经自缢。

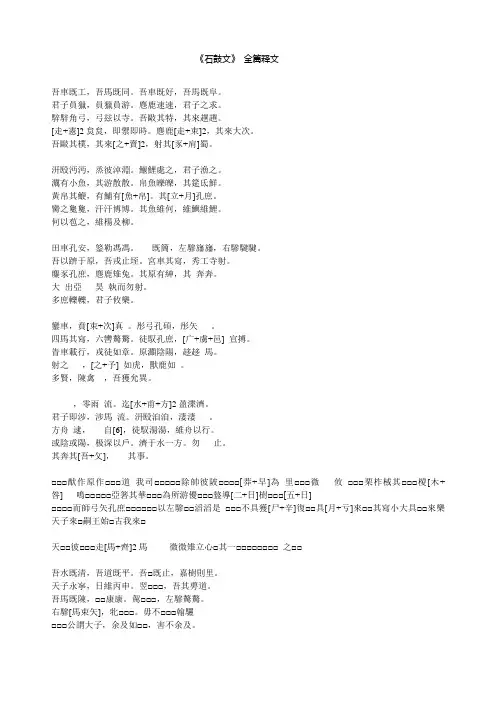

《石鼓文》全篇释文吾車既工,吾馬既同。

吾車既好,吾馬既阜。

君子員獵,員獵員游。

麀鹿速速,君子之求。

騂騂角弓,弓玆以寺。

吾敺其特,其來趩趩。

[走+憲]2炱炱,即禦即時。

麀鹿[走+朿]2,其來大次。

吾敺其樸,其來[之+賣]2,射其[豕+肩]蜀。

汧殹沔沔,烝彼淖淵。

鰋鯉處之,君子漁之。

濿有小魚,其游散散。

帛魚皪皪,其筵氐鮮。

黃帛其鯾,有鯆有[魚+帛]。

其[立+月]孔庶。

臠之毚毚,汗汗博博。

其魚維何,維鱮維鯉。

何以苞之,維楊及柳。

田車孔安,鋚勒馮馮。

既簡,左驂旛旛,右驂騝騝。

吾以躋于原,吾戎止垤。

宮車其寫,秀工寺射。

麋豕孔庶,麀鹿雉兔。

其原有紳,其奔奔。

大出亞昊執而勿射。

多庶轢轢,君子攸樂。

鑾車,賁[朿+次]真。

彤弓孔碩,彤矢。

四馬其寫,六轡驁驁。

徒馭孔庶,[广+虜+邑] 宣搏。

眚車載行,戎徒如章。

原灦陰陽,趍趍馬。

射之,[之+予] 如虎,獸鹿如。

多賢,陳禽,吾獲允異。

,零雨流。

迄[水+甫+方]2盈渫濟。

君子即涉,涉馬流。

汧殹洎洎,淒淒。

方舟逮,自[6],徒馭湯湯,維舟以行。

或陰或陽,极深以戶。

濟于水一方。

勿止。

其奔其[吾+攵],其事。

□□□猷作原作□□□道我司□□□□□除帥彼陂□□□□[莽+早]為里□□□微攸□□□栗柞棫其□□□椶[木+咎] 鳴□□□□□亞箬其華□□□為所游優□□□盩導[二+日]樹□□□[五+日]□□□□而師弓矢孔庶□□□□□□以左驂□□滔滔是□□□不具獲[尸+辛]復□□具[月+亏]來□□其寫小大具□□來樂天子來□嗣王始□古我來□天□□彼□□□走[馬+齊]2馬微微雉立心□其一□□□□□□□□之□□吾水既清,吾道既平。

吾□既止,嘉樹則里。

天子永寧,日維丙申。

翌□□□,吾其旉道。

吾馬既陳,□□康康。

駕□□□,左驂驁驁。

右驂[馬束矢],牝□□□。

毋不□□□翰驪□□□公謂大子,余及如□□,害不余及。

吳人[粦心]□,朝夕敬□。

載西載北,勿奄勿代。

而初□□用□□□□□□□大祝□曾受其庸□□[]寓逢中囿孔□□鹿□□吾□其□□□緟緟大□□□□□□求有□□□□□□□是(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

《商颂·殷武》原文|译文|赏析《商颂·殷武》是《诗经·商颂》的最后一篇,也是《诗经》三百零五篇的最后一篇,这首诗极力颂扬殷高宗继承成汤的事业所建树的中兴业绩。

下面儿童网小编给大家带来了这首诗的相关资料,一起来看看吧!《商颂·殷武》原文先秦:佚名挞彼殷武,奋伐荆楚。

深入其阻,裒荆之旅。

有截其所,汤孙之绪。

维女荆楚,居国南乡。

昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王。

曰商是常。

天命多辟,设都于禹之绩。

岁事来辟,勿予祸适,稼穑匪解。

天命降监,下民有严。

不僭不滥,不敢怠遑。

命于下国,封建厥福。

商邑翼翼,四方之极。

赫赫厥声,濯濯厥灵。

寿考且宁,以保我后生。

陟彼景山,松伯丸丸。

是断是迁,方斫是虔。

松桷有梴,旅楹有闲,寝成孔安。

译文及注释译文殷王武丁神勇英武,是他兴师讨伐荆楚。

王师深入敌方险阻,众多楚兵全被俘虏。

扫荡荆楚统治领土,成汤子孙功业建树。

你这偏僻之地荆楚,长久居住中国南方。

从前成汤建立殷商,那些远方民族氐羌,没人胆敢不来献享,没人胆敢不来朝王。

殷王实为天下之长。

上天命令诸侯注意,建都大禹治水之地。

每年按时来朝来祭,不受责备不受鄙夷,好好去把农业管理。

上天命令殷王监视,下方人民恭谨从事。

赏不越级罚不滥施,人人不敢怠慢度日。

君王命令下达诸侯,四方封国有福享受。

殷商都城富丽堂皇,它是天下四方榜样。

武丁有着赫赫声名,他的威灵光辉鲜明。

既享长寿又得康宁,是他保佑我们后人。

登上那座景山山巅,松树柏树挺拔参天。

把它砍断把它远搬,削枝刨皮加工完善。

长长松木制成方椽,楹柱排列粗壮溜圆。

寝庙落成神灵安恬。

注释1.挞(tà):勇武貌。

殷武:即殷高宗武丁,殷朝的一位中兴之主,曾任用贤人傅说(yuè)为相,并不断对西北的贡方、土方、鬼方、羌、周族等用兵,在位五十九年。

2.荆楚:即荆州之楚国。

《史记·楚世家》:“吴回生陆终。

陆终生子六人,其长曰昆吾;二曰参胡;三曰彭祖;四曰会人;五曰曹姓;六曰季连,芈姓,楚其后也。

破译甲骨文字之一百一十四:新析甲骨文新甲骨文新,从辛从斤;甲骨文析,从木从斤。

两字造字方式完全相同,区别仅仅在于一从辛,一从木。

以新为声符的形声字薪产生在战国时代——上郡守閒戈。

甲骨文新字中的辛是无法用辠来解释,也无法用刑器或兵器来解释。

否则这个新的本义就只能解释为用斧头去砍另一种兵器。

在造字上这个甲骨文字没有任何必要。

甲骨文辛字的本义我在前面已经考证了,上面缺少一横的辛代表的是商代二十一代商王小辛,所以这个新字的本义应该是刺杀小辛。

因为小辛不可能用斧刃对准自己,所以只能解释为别人用斧头砍杀小辛。

这是一个会意字,小辛的辛首先是意符其次为声符。

当然,我们不能让历史事实来适应这个字,而是依据历史事实来证明这个字的造字是有根据的。

晚商历史上小辛王有没有被刺杀过,现在无从考证。

但是《說文》的定义也显得毫无依据:《說文》“新。

取木也。

”段注:“取木者,新之本义。

引申之爲凡始基之称。

”什么叫“取木”?如果是判木,则甲骨文里有一个判字;如果是伐木,甲骨文里有一个析字。

段玉裁说“引申之爲凡始基之称”就是说新是开始和奠基的意思。

那么刺杀商王小辛也可以是商王小乙的奠基和开始。

但是历史上关于小辛和小乙的交替记载甚少:《史记·殷本纪》“帝盤庚崩,弟小辛立,是爲帝小辛。

帝小辛立,殷復衰。

百姓思盤庚,迺作盤庚三篇。

帝小辛崩,弟小乙立,是爲帝小乙。

”今天,我们只能从“帝小辛立,殷復衰”这七个字中发现小辛可能是一个不得人心的商王。

但是是不是坏到有人用斧头去砍他,史无确证。

但是小辛的继任者他的弟弟小乙也不是一个好商王,否则《史记》就不会有“帝武丁即位,思復興殷”的记载了。

说明小辛和小乙这弟兄俩执政43年中,已经把殷商搞得需要“復興”的地步了。

所以,从甲骨文新字的造字看,有小乙派人刺杀小辛以便自己开始登基做商王的可能性。

历史上没有记载,或者相关卜辞还没有被发现,或者还没有被破译。

但是不排除史官将这一史实保存在甲骨文字中的可能性。

《周礼·夏官司马第四·虎贲氏道右》译文【原文】虎贲氏掌先后王而趋以卒伍。

军旅、会同亦如之。

舍则守王闲。

王在国,则守王宫。

国有大故,则守王门。

大丧,亦如之。

及葬,从遣车而哭。

适四方使,则从士大夫。

若道路不通,有征事,则奉书以使于四方。

【译文】虎贲氏掌管[王外出时率领虎士]按照军事编制列队在王前后行进,[以护卫王]。

[王]出征、会同时也这样做。

留宿时就守卫王[行宫周围的]栏桓。

王在国都,就守卫王宫。

国家有大变故,就守卫王的宫门。

有大丧也这样做;到出葬时,跟从遣车而哭。

出使四方,就护从[担任使者的]士或大夫。

如遇[兵寇或泥水致使]道路不通而有征调[军队或役徒]的事,就奉持[王的]征令简书出使四方之国。

旅贲氏掌执戈盾,夹王车而趋,左八人,右八人。

车止,则持轮。

凡祭祀、会同、宾客,则服而趋。

丧纪则衰葛执戈盾。

军旅,则介而趋。

【译文】旅贲氏负责手持戈盾夹在王车的两边而行,左边八人,右边八人,车停下来就站在车轮两旁。

凡举行祭祀、会同或接待宾客,就穿玄端服[夹在王车两边]而行。

有丧事,就身穿斩衰服、系葛首经和葛腰经、手持戈盾[夹在嗣王的车两边而行]。

出征,就身穿甲衣[夹在王车的两边]而行。

节服氏掌祭祀朝觐衮冕,六人维王之大常。

诸侯则四人,其服亦如之。

郊祀裘冕,二人执戈,送逆尸从车。

【译文】节服氏掌管[王]祭祀、朝觐时的衮冕,[当王祭祀或朝觐时]由六人执持王的大常旗[的旒]。

诸侯就由四人持旒,诸侯[祭祀、朝觐的]服装也由节服氏掌管。

[王]郊祭天服大裘而戴冕,就由二人持戈盾,迎送尸的时候跟从在尸车的后边。

方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。

大丧,先柩。

及墓,入圹,以戈击四隅,驱方良。

【译文】方相氏负责蒙着熊皮,戴着黄金铸造的有四只眼的面具,上身穿玄衣而下著朱裳,拿着戈举着盾,率领群隶四季行傩法,以搜索室中的疫鬼而加以驱逐。

有大丧,[出葬时]走在柩车前边。

到达墓地,将把棺柩下入墓穴时,用戈击刺墓穴的四角,驱逐魍魉。

管子·宙合(2)全文【译文】春采生,秋采苽;夏处阴,冬处阳。

这是说圣人的动静、开合、屈伸、取予,一定要因时制宜。

合于时宜则动、不合时宜则静。

所以,古代贤士有图谋而不宣扬。

他总是收敛其治世的言论,暗中收敛而注意隐藏自己。

贤人处于乱世,知道治世之道行不通,就以沉抑的态度躲避刑罚,静默的方式求得免祸。

他的躲避,有如夏天之就清凉,冬天之就温暖,才可以沾不上寒热之害。

他这并不是怕死而不忠。

硬要强进谏言而带来杀身之祸,往上说,伤害了君主尊严的义理;往下说,伤害了人臣个人的生命,其不利是太严重了。

因此,他退身下野却不肯扔掉笏版,解职退休也不停止版书,以等待政治清明的形势。

所以,微子并没有替纣王死难,而是受封于宋国,充当殷遗民的首领。

这样,祖先不被湮灭,后世也不断绝。

所以说:大贤人的德泽是长远的。

明乃哲,哲乃明,奋乃苓,明哲乃大行,此言擅美主盛自奋也,以琅汤凌轹人,人之败也常自此;是故圣人着之简策,传以告后进,曰:奋盛,苓落也。

盛而不落者,昧之有也。

故有道者,不平其称,不满其量,不依其乐,不致其度。

爵尊则肃士,禄丰则务施,功大而不伐,业明而不矜。

夫名实之相怨久矣,是故绝而无交。

惠者知其不可两守,乃取一焉,故安而无忧。

【译文】明乃哲,哲乃明,奋乃苓,明哲乃大行。

这是说独擅其美,自恃其盛,自奋其能,而且以骄傲放荡的态势去欺凌他人,人之失败常从这里开始。

为此,圣人写在书里,传给后学之士说:奋,是兴盛;苓,是衰落。

只兴盛而不衰落的事,从来没有。

所以,有道之人,总是不表现自己分量十足,不表现局量已满,不表现调子太高,不表现气度高傲至极。

爵位高就注意尊敬贤士,俸禄厚就注意施放财物,功劳大而不夸耀,事业盛而并不骄傲。

名与实的互相矛盾是由来已久的事了,所以互相排斥而不能并有。

明智的人知道不可能两者兼备,于是只取其一,弃名取实。

因此,安定而无忧。

毒而无怒,此言止忿速,济没法也。

怨而无言,言不可不慎也;言不周密,反伤其身。

商祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞甲骨文翻译祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞正面单字翻译:(清晰字)未卜殻贞旬巳车马艅艰正面拓片翻译:(来自网络)癸巳卜,殻贞,旬无尤?王占曰:“乃兹亦有咎。

”若。

称。

甲午,王往逐兕小臣古车马,()()王车,子()亦坠。

癸酉卜,殻贞:“旬无尤?”王二曰:“()”王占曰:“艅有咎。

”有疾,父五日丁丑,王()中丁()升在廰阜。

十月。

癸未卜,殻贞:“旬无尤?”王占曰:“往,乃兹有咎。

”……曰,戊子,子()殟。

一月。

己卯(),子()六,宜羌十。

亡…………八日……(往)(来)(亡)艰。

允。

癸巳……商祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞反面拓片单字翻译:(清晰字)王占曰咎八日庚各云自东宦有出虹北背面拓片翻译:(来自网络)王占曰:“有咎。

”八日庚戌有各云自東,宦母昃有出虹自北饮于河。

癸亥卜,殻贞:“往来亡尤?”王占曰:“**亡尤。

”亦有来艰。

五日丁卯,子……,吉。

若。

称。

不殟。

……乃。

王占曰:“有咎。

”……完成人:11文秘2班骆也杨敏顾娟兰For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。

司马迁《殷本纪》原文|译文《殷本纪》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,相传商的始祖契曾帮助禹治水有功而受封于商,以后就以“商”来称其部落。

汤灭夏后,就以“商”作为国号。

二十世纪初,王国维通过甲骨研究,佐证了《殷本纪》的可信性。

下面我们一起来看看吧!《殷本纪》原文作者:司马迁殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。

三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。

契长而佐禹治水有功。

帝舜乃命契曰:“百姓不亲,五品不训,汝为司徒而敬敷五教,五教在宽。

”封于商,赐姓子氏。

契兴於唐、虞、大禹之际,功业著於百姓,百姓以平。

契卒,子昭明立。

昭明卒,子相土立。

相土卒,子昌若立。

昌若卒,子曹圉立。

曹圉卒,子冥立。

冥卒,子振立。

振卒,子微立。

微卒,子报丁立。

报丁卒,子报乙立。

报乙卒,子报丙立。

报丙卒,子主壬立。

主壬卒,子主癸立。

主癸卒,子天乙立,是为成汤。

成汤,自契至汤八迁。

汤始居亳,从先王居,作帝诰。

汤征诸侯。

葛伯不祀,汤始伐之。

汤曰:“予有言:人视水见形,视民知治不。

”伊尹曰:“明哉!言能听,道乃进。

君国子民,为善者皆在王官。

勉哉,勉哉!”汤曰:“汝不能敬命,予大罚殛之,无有攸赦。

”作汤征。

伊尹名阿衡。

阿衡欲奸汤而无由,乃为有莘氏媵臣,负鼎俎,以滋味说汤,致于王道。

或曰,伊尹处士,汤使人聘迎之,五反然後肯往从汤,言素王及九主之事。

汤举任以国政。

伊尹去汤適夏。

既丑有夏,复归于亳。

入自北门,遇女鸠、女房,作女鸠女房。

汤出,见野张网四面,祝曰:“自天下四方皆入吾网。

”汤曰:“嘻,尽之矣!”乃去其三面,祝曰:“欲左,左。

欲右,右。

不用命,乃入吾网。

”诸侯闻之,曰:“汤德至矣,及禽兽。

”当是时,夏桀为虐政淫荒,而诸侯昆吾氏为乱。

汤乃兴师率诸侯,伊尹从汤,汤自把钺以伐昆吾,遂伐桀。

汤曰:“格女众庶,来,女悉听朕言。

匪台小子敢行举乱,有夏多罪,予维闻女众言,夏氏有罪。

予畏上帝,不敢不正。

今夏多罪,天命殛之。

今女有众,女曰‘我君不恤我众,舍我啬事而割政’。

甲骨文揭秘夏朝:商朝称之为土方国,周人称之为下土国?夏朝存不存在,一直是焦点话题,盖其原因在于中国考古上没有找到“夏”,最应该记载“夏”的甲骨文中,倒是发现了“夏”字,但这个“夏”字只用作姓氏,并不代表某个势力的名称。

鉴于考古无“夏”,于是“周代杜撰夏朝说”、“夏朝在巴基斯坦”等甚嚣尘上。

不过,考古没有发现确凿的证据,就代表夏朝不存在吗?其实,对于古代文献中已有的记载,应该秉持“不能证明其虚假就相信其真实”的原则来看,判案是“疑罪从无”,这应该“疑罪从有”。

因此,“周代杜撰夏朝说”不能成立,没有证据显示周朝虚构夏朝,周朝也没有理由虚构夏朝。

更为重要的是,甲骨文中并非没有夏朝踪迹,就目前来看,至少有两个:一是杞国,甲骨文中多次记载的杞国,周朝文献上指出是商汤灭夏之后,将夏朝后代封于杞地,孔子还曾亲自拜访杞国考察夏礼;二是土方,武丁时期的甲骨文中多次记载土方,这是一条重要线索,本文重点谈论土方,这个方国可能是“夏朝的小朝廷”。

01:甲骨文中的“土方”武丁是商朝中兴之主,夏商周断代工程将武丁在位时间定为公元前1250年—公元前1192年,甲骨文最早记载的就是武丁时期卜辞。

根据甲骨文记载,武丁任内遇到严重危机,西北一个叫“土方”的方国,经常侵扰殷商,给殷商统治带来巨大的威胁,于是武丁不时兴师讨伐。

每次征讨土方,武丁都全力以赴,出兵最少也是“登人(召集部队)三千呼伐土方”,出兵最多达“共人五千伐土方”,多数时候武丁亲征,其中一位部将叫沚。

最终,经过三年征伐,武丁杀死土方首领,土方归顺商王朝,土方领土变成了商朝的“北土”,之后武丁还经常视察土方,卜辞里记载为“王省土方”。

现代学者研究发现,土方总体活动范围在山西西北、陕西、内蒙包头等一带,其中核心应该在山西北部。

1929年,郭沫若写的《土方考》中,认为土方在殷商的西北,疆域在包头附近,文献中的朔方、驭方等,其实就是土方。

1930年,郭沫若又写了《夏禹的问题》一文,主要探讨夏朝的历史,其中认为土方疆域在山西西北,或包头附近地。