古诗两首 《望天门山》《饮湖上初晴后雨》

- 格式:ppt

- 大小:5.94 MB

- 文档页数:46

《古诗两首望天门山饮湖上初晴后雨》忆冒雨游西湖山川形胜,本自天工,然亦或假于人力,如武林故迹,西湖胜景,经宋代苏、白二公治后,佳境比比,遂有“天堂”之美称,亦可谓不负此喻。

昔日白公曾贸诗赞赏,日游所及,而犹有“行不足”之感。

足见其景物之多焉。

而苏公诗意,则晴雨咸宜,情景兼备,犹居高临下,收览无余。

故云:“水光敛滟晴偏好,山色空蒙雨亦奇”。

特以西湖比之西子,淡妆可,浓抹亦可,堪称大家手笔,非关细处。

观二公之诗,其寄于山水之情,意亦尽矣。

故历来有兴于此者,皆慕名而至,良有以也。

吾始问路,当丁未初,因事南下,曾造访焉。

时北方余寒未尽,而此地已春意盎然。

虽仅一日之游,昏夜登程时,不禁三顾而返。

后于癸亥晚秋,应约赴会于此,遂得以再睹其风姿。

忆至日已黄昏,下榻于平湖秋月近处,适与燕赵故友同室,意甚投。

翌晨起,见细雨靡靡,正可冒雨行。

昔日晴赏,今日雨游,谅亦天公之有意于我等。

始在平湖秋月,展望片刻,见山色苍茫,水波荡漾,遂乘舟下湖心亭、三潭印月、花港观鱼等处,觉山风吹面欲寒,湖雨沾衣欲湿。

登岸沿苏堤、过六桥,至曲院风荷,见柳浪莺梭,花丛云脚,令人陶醉不已。

复于孤山小饮,断桥眺望,有蓑笠隐现,过客来去。

昔日逋翁之所以放浪于此者,不负林泉之美也。

午后,再去钱塘江畔,登高远望,见波涛万顷,如鲸吞之状,佛塔千寻,有凌云之势,漫漫云山,茫茫雾海,美不胜收。

踏遍江南山水地,独领风骚是此乡也。

复经葛公岭,谒炼丹台,再望湖上,烟波隐隐,雾霭蒙蒙,不觉意惹情痴。

一路归程,兴犹未尽。

幸哉!不虚此行,亦不负苏、白二公之苦心营造也。

文既毕,余意犹在,聊成四韵曰:钱塘江畔乱云飞,湖上秋波细雨靡。

南浦堤翻青柳浪,西泠桥度绿蓑衣。

烟笼花港鱼津缓,雾漫孤山鹤梦稀。

满目苍茫行不尽,风骚莫许醉人归。

三年级上册语文第17课古诗三首分别是《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》。

以下是这三首诗的原文及翻译:

1.《望天门山》唐·李白

原文:

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

翻译:

天门山从中间断裂是楚江把它冲开,碧水向东浩然奔流到这里折回。

两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,江面上一叶孤舟像从日边驶来。

1.《饮湖上初晴后雨》宋·苏轼

原文:

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

翻译:

晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。

下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮的。

如果把美丽的西湖比作美人西施,那么淡妆也好,浓妆也罢,总能很好地烘托出她的天生丽质和迷人神韵。

1.《望洞庭》唐·刘禹锡

原文:

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

翻译:

秋夜明月清辉,遍洒澄净湖面,湖面平静无风,犹如铁磨铜镜。

遥望美丽洞庭的湖光山色。

真的令人浮想联翩。

那翠绿的君山,真像银盘里的一枚玲珑青螺。

以上是三首诗的原文及翻译,希望能帮助到您。

三年级17古诗三首知识点1.《望天门山》描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔而雄奇秀丽的景色,表达了诗人对祖国山河的热爱。

2.《饮湖上初晴后雨》通过作者对西湖晴天和雨天不同景色的描写,以及以西施比西湖,形象地表现了西湖的美,表达了作者对西湖的赞美,对祖国大好河山的热爱。

3.《望洞庭》描写了秋夜皎洁明月下的洞庭湖的波光与月色交相辉映的美丽景象。

表达了诗人对洞庭湖的喜爱和赞美之情,对大自然的热爱和向往之情。

一、《望天门山》唐李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

1.作者:李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人称为“诗仙”,与杜甫齐名,并称“李杜”。

2. 诗题意思:诗人舟行江中远望天门山的情景。

3.词语解释:中断:从中间断开。

楚江:长江。

至此:到这儿。

回:改变方向。

相对出:互相对峙而立。

日边:太阳落下的地方。

一片:一叶4.翻译:浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,一叶孤舟从日边而来。

天门山好像在张开双臂欢迎从日边而来的孤帆。

5.理解诗句:①诗中描写的景物有:天门山、楚江、碧水、青山、孤帆、日②天门中断楚江开:“断”“开”生动形象地写出了长江水的浩大声势。

③碧水东流至此回:“回”突出了山势险峻。

④两岸青山相对出:“出”字使本来静止不动的山带上了动态美。

⑤《望天门山》中借山势写出水的汹涌澎湃的诗句是:天门中断楚江开借水势衬托山的险峻的诗句:碧水东流至此回二、《饮湖上初晴后雨》[宋]苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1.作者:苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。

北宋著名文学家、诗人,“唐宋八大家” 之一。

2.诗题:诗人与朋友在西湖上饮酒游览,适逢天气晴转雨,诗人便饱览了两种截然不同的风光。

3.词语解释:【潋滟】波光闪动的样子。

【方】正。

人教版三年级上册语文教案《古诗两首》教学目标:1.知识与技能:引导学生理解两首古诗的意思,并能够想象出诗句所描绘的景象。

2.过程与方法:通过小组合作、讨论交流,培养学生的合作学习能力。

3.情感态度与价值观:感受古诗的优美意境,培养学生热爱自然、热爱祖国的情感。

教学重点:1.理解两首古诗的意思。

2.想象出诗句所描绘的景象。

教学难点:1.默写《望天门山》。

2.体会诗句所表达的情感。

教学准备:1.教师准备《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》的课件。

2.学生准备笔、纸以及工具书(如字典等)。

教学过程:一、导入新课1.教师引导学生进入古诗的学习:今天我们要学习两首非常著名的古诗,请同学们看课题,一首是《望天门山》,一首是《饮湖上初晴后雨》。

2.教师出示《望天门山》的课件,引导学生思考:这首诗主要写了什么?你从哪些词语中可以感受到作者的心情?3.学生自由发言,教师总结学生的回答,并引导学生进入《饮湖上初晴后雨》的学习。

二、学习《望天门山》1.教师引导学生朗读《望天门山》,并指名几个学生分别朗读整首诗。

2.教师出示注释,引导学生理解诗句的意思。

3.教师引导学生想象诗句所描绘的景象,并请学生用语言描述出来。

4.教师引导学生体会诗句所表达的情感,并请学生小组合作讨论:这首诗表达了作者怎样的思想感情?作者是怎样通过描写景物来表达自己的情感的?5.学生小组合作讨论,并汇报讨论结果。

6.教师总结学生的回答,进一步引导学生理解整首诗的意境和情感。

7.教师引导学生进行默写练习。

三、学习《饮湖上初晴后雨》1.教师出示《饮湖上初晴后雨》的课件,引导学生思考:这首诗主要写了什么?你从哪些词语中可以感受到作者的心情?2.学生自由发言,教师总结学生的回答,并引导学生进入诗句的学习。

3.教师出示注释,引导学生理解诗句的意思。

4.教师引导学生想象诗句所描绘的景象,并请学生用语言描述出来。

5.教师引导学生体会诗句所表达的情感,并请学生小组合作讨论:这首诗表达了作者怎样的思想感情?作者是怎样通过描写景物来表达自己的情感的?6.学生小组合作讨论,并汇报讨论结果。

古诗两首《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》《望天门山》唐李白天门中断楚江开,碧水东流至此回.两岸青山相对出,孤帆一片日边来.天门山,就是安徽当涂县的东梁山(古代又称博望山)与和县的西梁山的合称。

两山夹江对峙,象一座天设的门户,形势非常险要,“天门”即由此得名。

诗题中的“望”字,说明诗中所描绘的是远望所见天门山壮美景色。

历来的许多注本由于没有弄清“望”的立脚点,所以往往把诗意理解错了。

天门山夹江对峙,所以写天门山离不开长江。

诗的前幅即从“江”与“山”的关系着笔。

第一句“天门中断楚江开”,着重写出浩荡东流的楚江(长江流经旧楚地的一段)冲破天门奔腾而去的壮阔气势。

它给人以丰富的联想:天门两山本来是一个整体,阻挡着汹涌的江流。

由于楚江怒涛的冲击,才撞开了“天门”,使它中断而成为东西两山。

这和作者在《西岳云台歌》中所描绘的情景颇为相似:“巨灵(河神)咆哮擘两山(指河西的华山与河东的首阳山),洪波喷流射东海。

”不过前者隐后者显而已。

在作者笔下,楚江仿佛成了有巨大生命力的事物,显示出冲决一切阻碍的神奇力量,而天门山也似乎默默地为它让出了一条通道。

第二句“碧水东流至此回”,又反过来着重写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的楚江的约束力和反作用。

由于两山夹峙,浩阔的长江流经两山间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

如果说上一句是借山势写出水的汹涌,那么这一句则是借水势衬出山的奇险。

有的本子“至此回”作“直北回”,解者以为指东流的长江在这一带回转向北。

这也许称得上对长江流向的精细说明,但不是诗,更不能显现天门奇险的气势。

试比较《西岳云台歌送丹丘子》:“西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来。

黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。

”“盘涡毂转”也就是“碧水东流至此回”,同样是描绘万里江河受到峥嵘奇险的山峰阻遏时出现的情景。

绝句尚简省含蓄,所以不象七古那样写得淋漓尽致。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

”这两句是一个不可分割的整体。

上句写望中所见天门两山的雄姿,下句则点醒“望”的立脚点和表现诗人的淋漓兴会。

三年级上册古诗三首《望天门山》《饮湖上初晴后雨》《望洞庭》知识点总结01我会写断duàn(中断、断绝、一刀两断)楚chǔ(楚国、楚歌、楚楚动人)至zhì(至此、至今、自始至终)孤gū(孤单、孤雁、一意孤行)帆fān(帆船、孤帆、一帆风顺)饮yǐn(饮酒、畅饮、饮水思源)初chū(初晴、初升、大梦初醒)镜jìng(镜子、铜镜、眼镜)未wèi(未来、未知、素未谋面)磨mó(磨刀、磨难、不可磨灭)遥yáo(遥望、遥控、遥遥相对)银yín(白银、银两、银发)盘pán(盘子、棋盘、盘问)02我会认亦yì(亦是、亦然、人云亦云)抹mǒ(涂抹、浓妆淡抹、搽油抹粉)宜yí(相宜、宜居、因地制宜)03多音字抹mǒ(涂抹)mā(抹布)磨mó(磨难)mò(磨盘)04古诗大意《望天门山》:天门山被长江从中断开,分为两座山。

碧绿的长江水向东边流到这儿突然转了个弯,向北流去。

两岸边高耸的青山隔着长江相峙而立,我乘着一叶孤舟从旭日东升的远处慢慢驶来。

《饮湖上初晴后雨》:晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。

下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮。

如果要把西湖比作美女西施,晴天的西湖就如浓妆的西施,而雨天的西湖就像淡妆的西施,都是同样的美丽无比。

《望洞庭》:秋夜,皎洁明月的清光与清澈明净的洞庭湖的水色交相辉映,融为一体。

因为没有风,湖面平静的像一面未经磨平的镜子,没有一丝波纹。

月光下,洞庭山显得更加青翠,洞庭湖显得更加清澈远远望去,如同一只晶莹剔透的银盘里放了一颗小巧玲珑的青螺,十分惹人喜爱。

05问题归纳1.《望天门山》作者望到了哪些景物,是怎么望的?《望天门山》描写了:楚江、青山、碧水、白帆和红花日,作者按照从近到远的顺序描写的。

2.《望天门山)的作者是在什么地方“望”天门山的?从“孤帆一片日边来”可以知道,作者是在行进的小船上“望”天门山的。

古诗两首《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》本文是关于古诗两首《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。

《望天门山》唐李白天门中断楚江开,碧水东流至此回.两岸青山相对出,孤帆一片日边来.天门山,就是安徽当涂县的东梁山(古代又称博望山)与和县的西梁山的合称。

两山夹江对峙,象一座天设的门户,形势非常险要,“天门”即由此得名。

诗题中的“望”字,说明诗中所描绘的是远望所见天门山壮美景色。

历来的许多注本由于没有弄清“望”的立脚点,所以往往把诗意理解错了。

天门山夹江对峙,所以写天门山离不开长江。

诗的前幅即从“江”与“山”的关系着笔。

第一句“天门中断楚江开”,着重写出浩荡东流的楚江(长江流经旧楚地的一段)冲破天门奔腾而去的壮阔气势。

它给人以丰富的联想:天门两山本来是一个整体,阻挡着汹涌的江流。

由于楚江怒涛的冲击,才撞开了“天门”,使它中断而成为东西两山。

这和作者在《西岳云台歌》中所描绘的情景颇为相似:“巨灵(河神)咆哮擘两山(指河西的华山与河东的首阳山),洪波喷流射东海。

”不过前者隐后者显而已。

在作者笔下,楚江仿佛成了有巨大生命力的事物,显示出冲决一切阻碍的神奇力量,而天门山也似乎默默地为它让出了一条通道。

第二句“碧水东流至此回”,又反过来着重写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的楚江的约束力和反作用。

由于两山夹峙,浩阔的长江流经两山间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

如果说上一句是借山势写出水的汹涌,那么这一句则是借水势衬出山的奇险。

有的本子“至此回”作“直北回”,解者以为指东流的长江在这一带回转向北。

这也许称得上对长江流向的精细说明,但不是诗,更不能显现天门奇险的气势。

试比较《西岳云台歌送丹丘子》:“西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来。

黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。

”“盘涡毂转”也就是“碧水东流至此回”,同样是描绘万里江河受到峥嵘奇险的山峰阻遏时出现的情景。

绝句尚简省含蓄,所以不象七古那样写得淋漓尽致。

《望天门山》意思:高高天门被长江之水拦腰劈开,碧绿的江水东流到此回旋澎湃。

两岸的青山相对耸立巍峨险峻出现,一叶孤舟从天地之间慢慢飘来。

《饮湖上初晴后雨》意思:在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

若把西湖比作美女西施,淡妆浓抹都是那么得十分适宜。

《夜书所见》意思:瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上吹来秋风,使出门在外的我不禁思念起自己的家乡。

我知道孩子们在捉蟋蟀,因为深夜的篱笆边有一盏明亮的灯。

《九月九日忆山东兄弟》意思:我一个人孤独地在异地他乡漫游,每到佳节就加倍地思念亲人。

我知道在那遥远的家乡,兄弟们一定在登高望远;他们都插着茱萸,就为少了我而感到遗憾伤心。

《望天门山》意思:高高天门被长江之水拦腰劈开,碧绿的江水东流到此回旋澎湃。

两岸的青山相对耸立巍峨险峻出现,一叶孤舟从天地之间慢慢飘来。

《饮湖上初晴后雨》意思:在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

若把西湖比作美女西施,淡妆浓抹都是那么得十分适宜。

《夜书所见》意思:瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上吹来秋风,使出门在外的我不禁思念起自己的家乡。

我知道孩子们在捉蟋蟀,因为深夜的篱笆边有一盏明亮的灯。

《九月九日忆山东兄弟》意思:我一个人孤独地在异地他乡漫游,每到佳节就加倍地思念亲人。

我知道在那遥远的家乡,兄弟们一定在登高望远;他们都插着茱萸,就为少了我而感到遗憾伤心。

《望天门山》意思:高高天门被长江之水拦腰劈开,碧绿的江水东流到此回旋澎湃。

两岸的青山相对耸立巍峨险峻出现,一叶孤舟从天地之间慢慢飘来。

《饮湖上初晴后雨》意思:在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

21古诗两首教学目标:1.学会本课的生字。

2.借助字典和课后注释大体把握诗意,想象诗歌描写的意境,体会诗人的情感。

3.有感情地朗读、背诵两首古诗,默写其中一首。

教学重点:1.用自己的话说说诗句的意思。

2.体会诗人热爱生活、热爱大自然的情感。

教学难点:激发学生热爱祖国大好河山的思想感情。

教学准备:1.多媒体,PPT幻灯片。

2.收集李白、苏轼的相关资料。

教学安排:2课时教学流程:【第一课时】《望天门山》一、设疑激趣,导入新课。

1.古诗作为我国悠久古典文化的宝贵遗产,深受同学们的喜欢。

最近的课外时间你又背诵了哪些古诗?你会哪几首李白的诗?背给大家听一听。

2.今天我们一起来学习李白的一首古诗《望天门山》(板书课题),大家对诗作者李白有哪些了解呢?3. 了解古诗的作者及背景。

二、学习生字,品读古诗。

(一)初读古诗,学习生字。

1.学生齐声朗读古诗。

2.请大家用自己喜欢的方式读课文,遇到读不准的字音多读几遍,在读不懂的地方打一个问号。

3.检查交流,让学生读生字,并帮助正音。

(1)多媒体出示课文中生字:断楚孤帆亦妆(2)教师强调字音:“妆”是翘舌音,可以用熟字加偏旁的方式让学生识记,“女一一妆”。

“亦”整体认读音节,要注意读准。

(3)教师强调字形:“断” “孤”“帆”都是左右结构的字,书写时要注意结构的匀称与紧密。

“孤”字的右边是“瓜”,不是“爪”,要提醒学生注意。

“楚”是上下结构的字,上面的“林”要写得扁一些。

(4)多媒体出示课文《望天门山》。

如果大家把这些生字带到诗中一定会读得更好!(二)研读古诗,理解诗意。

1.小组合作,利用字典、课后注释和文中的插图(投影出示插图)自学古诗,互相交流。

2.通过自学,你明白了什么?全班交流。

教师可以引导学生弄明白下面几个重点词语的意思:天门、楚江、中断(中间断开)、开(通)、至此回(在这里拐弯),通过理解这些重点的词语,帮助学生理解诗意。

(运用小组合作的方式,让学生自主探究诗句的意思,在充分自学的基础上相互交流、学习,培养了学生的自学能力、合作能力)3.反馈自学情况,讲解古诗意境。

三年级上册的古诗三首古诗三首歌颂了我国的大好河山。

一、古诗原文望天门山[唐]李白天门中断楚江开,碧水东流至此/回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

饮湖上初晴后雨[宋]苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜望洞庭[唐]刘禹锡湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

二、古诗主题1、《望天门山》描绘的是天门山夹江相对而立,长江波澜壮阔的雄奇景色,表达了诗人对祖国山河的热爱之情。

2、《饮湖上初晴后雨》描绘的是在不同天气下呈现的不同风姿,表达了诗人热爱大自然的思想感情。

3、《望洞庭》这首山水诗描写了秋天月下洞庭湖的美景,表达了诗人对祖国大好河山的热爱之情,表现了诗人豪迈不凡的气度和高卓清奇的情致。

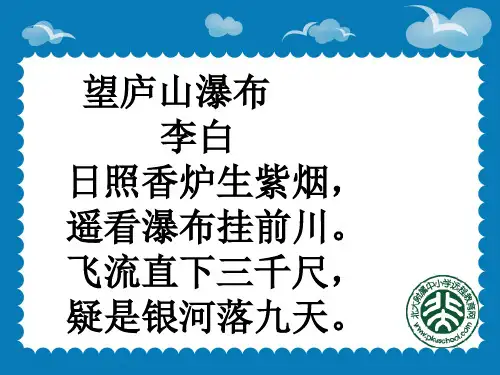

三、作者介绍1、李白:字太白,号青莲居士,唐代诗人,被称为“诗仙”。

代表作《望庐山瀑布》、《静夜思》、《将进酒》等2、苏轼:字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,北宋文学家,“唐宋八大家”之一。

3、刘禹锡:字梦得,洛阳人,唐代文学家、哲学家。

代表作《乌衣巷》、《竹枝词》。

四、诗意1、《望天门山》:高高的天门山被长江之水从中间断开,分成东梁山和西梁山,碧绿的江水滚滚东流到此突然回旋徘徊。

两岸的青山相对地出现,令人有两岸青山迎面扑来的感觉,一叶小舟沐浴着灿烂的阳光,从天边驶来。

2、《饮湖上初晴后雨》:水面波光粼粼,晴天西湖的景色多么美好,山色迷茫,雨中的景致也很奇妙。

若把西湖比作美女西施,淡雅的妆饰和浓艳的打扮,都是那么合适。

3、《望洞庭》:湖光秋月相互辉映,显得多么和谐,无风时,平静的湖面,如一面没有打磨过的铜镜。

从远处看,那月下洞庭湖里苍翠的君山,就好像在白银盘里盛放着一枚青螺。

望天门山饮湖上初晴雨后望洞庭这三首诗课堂笔记一、望天门山1. 作者简介望天门山是由唐代诗人李白创作的一首诗歌,李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,是唐朝著名诗人。

他的诗风豪放,以豪放激昂、奇诡浪漫而著称。

他与杜甫、王之涣并称唐代“三大家”,以其丰富的想象力和豪放的文学风格享誉千古。

2. 诗歌内容望天门山这首诗歌主要描绘的是诗人在登天门山时的景象和心情。

第一句“天门中断楚江开”,描绘了在天门山上望去,楚江如同在天门之中似的。

诗歌中还提到了大自然的景观,以及诗人对命运和人生的深刻思考。

3. 诗歌分析诗歌的意境和气势非常宏伟壮观。

通过对风景的描绘和对命运的思考,体现了诗人的豪迈与深沉。

诗人将自己置身于大自然之中,与天地交相辉映,表现了人与自然的融合。

二、饮湖上初晴雨后望洞庭1. 作者简介饮湖上初晴雨后望洞庭这首诗歌是唐代诗人刘禹锡的作品。

刘禹锡(772年-842年),字文川,号东篱,是唐代大文豪。

他的诗风清新婉约,富有浪漫主义情怀。

2. 诗歌内容这首诗歌讲述了作者在饮湖上初晴的雨后,望着湖面上的波光粼粼,远眺洞庭湖的壮阔景象。

诗中描绘的景色绚丽多彩,情感真挚,给人以清新秀美之感。

3. 诗歌分析刘禹锡以他独特的审美情趣,通过诗人自身的感受与对自然景象的描绘,使读者仿佛置身山水之间,感受到了大自然的宏伟和美丽。

诗中借景抒情,表现了诗人对自然的热爱之情,体现了诗人对大自然的赞美之情。

三、写在最后望天门山、饮湖上初晴雨后望洞庭这三首诗歌都展现了诗人对大自然的热爱与敬畏之情。

通过对自然景观的描绘,以及对命运、人生的深刻思考,诗人们展现了他们对于大自然的敏感与感悟,也表现了他们对于生活和人生的思考和感悟。

这些诗歌不仅反映了诗人的个人情感,也折射了当时社会的风貌与人们的精神追求。

这些诗歌经久不衰,给人们留下了宝贵的文学遗产。

望天门山、饮湖上初晴雨后望洞庭这三首诗歌都以其独特的审美情趣和对自然的热爱之情,为后人留下了珍贵的精神财富。

三年级上册的古诗三首

三年级上册的古诗三首,分别是《望天门山》、《饮湖上初晴后雨》和《望洞庭》。

这三首诗都是描绘山水景色的佳作,展现了大自然的壮丽景色和诗人的豁达情怀。

《望天门山》是唐代诗人李白的一首佳作。

诗人以壮丽的笔触描绘了天门山雄伟的景色,表达了诗人豁达的胸怀和壮志豪情。

《饮湖上初晴后雨》是宋代诗人苏轼的一首名篇。

诗人以细腻的笔触描绘了西湖的美景,通过对比晴雨之景,展现了诗人对大自然的热爱和赞美。

《望洞庭》是唐代诗人刘禹锡的一首佳作。

诗人以生动的笔触描绘了洞庭湖的美景,通过比喻和夸张的手法,展现了诗人对大自然的赞美和向往。

这三首古诗都是描绘山水景色的佳作,它们的语言优美、意境深远,是三年级学生了解中国传统文化、培养审美情趣的重要素材。

通过学习这些古诗,学生们可以更好地了解中国传统文化,提高自己的文化素养。

同时,这些古诗也可以启发学生们的想象力和创造力,让他们更好地认识和理解世界。