劳动经济学案例集

- 格式:pdf

- 大小:308.01 KB

- 文档页数:25

【案例一】职工被证明患病是假,企业扣回已发出的病假工资案例:许某系某化工厂职工,1994年8月通过在医院工作的妹夫开病假条休息13天。

休息期间,许某去福建为一个体户联系购买服装,从中获劳务费1070余元。

1995年1月许某再次利用这种方式去福建帮个体户联系业务7天,但被在福建因公出差的副厂长碰见。

由于许某弄虚作假,骗取领导批准的病假,去外地帮他人做生意挣钱,受到厂方警告处分。

同时厂方决定对许某作旷工处理,将其旷工期间已领取的病假工资全部扣回。

许某不服,向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉,请求企业退还被扣回的病假工资。

仲裁委员会受案后经调查情况属实,裁决对许某的请求不予支持。

专家评析:旷工是指职工无正当理由,未履行请假手续,在工作时间不到工作场所上班。

本案中职工许某以休病假为由为他人做生意挣钱,其行为是错误的,其请假手续是无效的,可以视为未履行请假手续在工作时间不到工作场所上班,这种“病假”企业作旷工处理是适当的。

所谓病假工资,是指职工患病停止工作治疗期间企业依照法律规定应支付的工资。

对于职工的病假工资,《劳动保险条例》作出了明确规定,即根据患病职工本人的工龄长短,按本人标准工资的一定比例发给。

职工享受病假工资待遇的基本条件是本人确实患有某种疾病,并有医院的有效证明。

本案中许某根本无病,其患病证明是通过不正当关系出具的假证明,因此这种证明是不具有效力的。

问题十分明显,职工许某的行为既然是旷工,其病假当然不能成立,而旷工者又怎么能领取病假工资呢?企业完全有理由将未向企业提供劳动的许某的病假工资全部扣回。

【案例二】不签劳动合同未必赔两倍工资[案例]小陈到某公司应聘,公司提出先试用半个月然后再考虑签合同。

但由于没有经验,加上性格内向,小陈的工作让公司十分不满意,还没有到半个月就让他收拾包袱走人。

小陈很郁闷,在别人的鼓动之下找公司要双倍工资。

然而,他的请求遭到了公司的拒绝,声称小陈完全不符合当初招聘的条件,辞退他是有理由的,没有必要付给他双倍工资。

1.材料:据《三湘都市报》7月22日报道,为防止人才流失,株洲某大型集团规定夫妻双方任何一人辞职即视为两人同时辞职。

迫于无奈,同在该公司工作的一对夫妻只好先离婚,并商定等一方辞职手续办下来后再复婚。

报道还称,现在一些国有大型企业也有类似的规定。

市场竞争,最终是人才的竞争。

国企也好,私企也罢,靠事业留人、待遇留人、感情留人,才是吸引人才的正途。

株洲某集团的这种留人方式,不仅难以留住人才,甚至可能会加速人才的流失问题:根据以上材料分析影响劳动力流失的主要因素。

答案:影响劳动力流动的因素很多,有社会历史因素,也有文化因素,但是对劳动力市场中劳动力的流动影响最大的因素还是经济因素。

经济因素是通过以下各种因素发挥作用的。

经济因素是通过以下各种因素发挥作用的。

1)年龄:研究表明,年龄是劳动力流动的一个主要影响因素。

在其他和要件相同的情况下,年龄越大,流动行为越少。

之所以如此,可能是出于以下几方面的考虑。

①年龄越大者收回投资的年限越短;②年龄较大的人往往拥有较多的人力资本;年龄较大者流动成本高于年轻人。

2)家庭:劳动力流动成本会随家庭规模的扩大而成倍增加。

许多经验研究发现:①未婚比已婚更易流动;②妻子就业阻碍着流动;③妻子就业时间越长,家庭越不易流动;④有学龄儿童的家庭不易流动。

3)教育:教育是同一年龄群体内部影响流动性大小的重要因素。

统计结果发现,受过大学及以上教育的劳动力市场可能是地区性的或是全国性的。

在其他条件不变的情况下,学历越高,越有可能流动。

4)流动的距离:劳动力流动的可能性与流动的距离成反方向变动。

统计结果表明,随着流动成本的上升,流动的劳动力数量会随之下降。

①距离越远,可能流动的劳动力获得工作的机会的信息越有限;②流动的实际距离越远,流动费用及流动后的探望亲友和家属的交通费用、流动的心理成本都会越多。

5)失业率:根据人力资本原理,失业率高的地区,通过劳动者向外地流动,将使流动者的净收益增加。

①有失业者存在的家庭比其他家庭更有可能流动;②地区的失业率与劳动力流出成正相关关系。

经济学原理应用案例

案例1:供需平衡

假设某种水果的市场上有很多供应商,并且他们经营着不同的农场。

在某个季节内,由于气候条件和其它因素,这种水果的产量减少了。

这将导致需求高于供应,价格将会上升。

这时,供应商开始看到了赚钱的机会,他们将不断增加他们出售的水果的价格,直到供应和需求相等。

案例2:边际效用

假设一家餐厅在固定时间内销售汉堡和薯条,以最大化营业额为目标。

然而,对于任何单独的客户,最后一份汉堡和薯条的边际成本可能会超过顾客的边际效用。

这就意味着如果餐厅增加每份汉堡和薯条的价格,顾客可能会减少他们的订购量。

案例3:劳动生产率

一家工厂在每个月都制造1万个产品,但是最近一位工人不得不离开。

这让工厂的管理者感到困惑,因为他们怕其他工人产出会下降。

然而,在此期间,工人们工作得更加高效,能够完成比以前更多的任务。

结果,工厂的产量没有受到影响。

结论

经济学原理是理解市场和商业成功的关键。

通常,在商业决策方面过度复杂是不必要的。

如果您将重点放在了供需平衡、边际效用和劳动生产率等简单的概念上,那么您就可以利用这些原理来更好地了解市场,并更好地服从市场的需求。

经济学小故事

故事一,砍树的人。

从前有个人去森林砍树,他每天都努力工作,希望能砍伐更多的树木,换取更

多的金钱。

但是他却没有留意到,随着他不断砍伐树木,森林的面积越来越小,树木的数量也在减少。

最终,他砍伐的速度超过了树木的生长速度,导致森林资源的枯竭。

这个故事告诉我们,资源的过度开发和利用会导致资源的枯竭和环境的恶化,我们应该珍惜和保护资源,实行可持续发展。

故事二,钱包里的钱。

有一天,小明在街上捡到了一个钱包,里面装满了钞票。

他很高兴地把钱包交

给了警察叔叔,警察叔叔找到了失主,失主非常感激地把钱包收了回去。

小明的行为受到了大家的称赞,因为他的行为体现了诚实守信的美德。

这个故事告诉我们,诚实守信是经济活动中非常重要的品质,它能够建立信任,促进交易,推动经济的发展。

故事三,种瓜得瓜,种豆得豆。

农民小王在春天里辛勤耕作,种下了许多瓜籽和豆子。

经过一段时间的努力,

他终于收获了丰硕的果实,瓜瓜蔓蔓,豆豆茁壮。

小王高兴地说,“种瓜得瓜,种豆得豆,辛勤劳动终于得到了回报。

”这个故事告诉我们,劳动是创造财富的源泉,只有通过辛勤劳动,才能获得丰硕的收获。

以上就是几个经济学小故事,它们或许简单,却蕴含着深刻的经济学道理。

希

望通过这些小故事,能够帮助大家更好地理解和应用经济学知识,同时也能够在生活中体会到经济学的魅力。

愿我们在学习经济学的道路上,能够不断探索,不断进步,成为经济学的智者。

劳动经济学案例在劳动经济学中,劳动力市场是一个重要的研究领域,它涉及到劳动者的供给和需求,以及工资水平和就业机会等诸多问题。

本文将通过一个实际的案例来探讨劳动力市场的运作机制,并分析其中的经济学原理。

某国家的制造业发展迅速,其中一家汽车制造厂因生产任务繁重,急需大量的技术工人。

为了吸引更多的技术工人加入,该厂提高了工资水平,并提供了更多的福利待遇。

随着工资的提高,越来越多的技术工人前来应聘,但是仍然存在一定的缺口。

于是,该厂又决定通过技校和培训机构进行技术工人的培训,以满足生产需求。

这个案例中涉及到了劳动力市场的供给和需求问题。

首先,随着工资水平的提高,技术工人的供给量增加,这符合经济学中供给曲线向右移动的规律。

其次,技术工人的需求量也随之增加,这符合需求曲线向右移动的规律。

通过这个案例可以清晰地看到,供给和需求的变化会影响到工资水平和就业机会。

另外,该厂通过培训机构进行技术工人的培训,这也涉及到了劳动力市场的人力资本投资问题。

人力资本是指劳动者通过教育、培训等方式所获得的技能和知识,它对劳动者的生产力和工资水平有着重要的影响。

通过培训,技术工人的人力资本得到了提升,从而提高了他们的生产力和工资水平。

在劳动力市场中,工资水平的确定是一个关键问题。

根据劳动经济学的理论,工资水平取决于劳动力的边际生产力。

边际生产力是指增加一单位劳动力所带来的产出增加量,它决定了雇主愿意支付的最高工资水平。

在这个案例中,随着技术工人的供给增加和人力资本的提升,他们的边际生产力也随之增加,从而支撑了工资水平的提高。

总的来说,这个案例生动地展现了劳动力市场的运作机制,以及其中涉及的供给、需求、人力资本和工资水平等经济学原理。

劳动力市场是一个复杂的系统,它受到许多因素的影响,包括技术进步、教育水平、劳动力流动等。

只有深入理解劳动力市场的运作规律,才能更好地指导政策制定和企业管理,促进经济的持续健康发展。

劳动经济学案例在劳动经济学中,劳动力市场是一个非常重要的概念。

劳动力市场的供求关系直接影响着劳动者的收入水平和就业机会。

下面我们将通过一个实际案例来分析劳动力市场的运作机制和相关经济学原理。

某国家的汽车制造行业一直是该国经济的支柱产业之一。

然而,随着科技的进步和全球化竞争的加剧,该国汽车制造业面临着一些挑战。

为了提高生产效率和降低成本,许多汽车制造企业开始引进自动化生产线,减少对人工劳动力的需求。

这导致了许多汽车工人失去了工作岗位,劳动力市场出现了一定程度的失业问题。

在这个案例中,我们可以利用劳动经济学的理论来分析这一现象。

首先,根据供求关系的原理,当企业减少对劳动力的需求时,劳动力市场的供给将超过需求,从而导致失业率的上升。

这也说明了为什么失业率通常会随着经济衰退而上升,因为企业在经济不景气时往往会裁员以降低成本。

其次,根据边际生产力理论,企业在决定雇佣劳动力数量时会考虑边际成本和边际收益。

当自动化生产线的引入可以降低边际成本时,企业就会减少对人工劳动力的需求。

这也说明了为什么一些行业会出现技术进步导致大量劳动者失业的情况。

另外,从劳动力市场的角度来看,失业问题也会导致劳动力的浪费。

失业者无法充分发挥其劳动力,从而导致社会资源的浪费。

这也提醒我们,劳动力市场的运作不仅仅关乎个体的收入和就业,还关乎整个社会资源的有效利用。

针对这一案例,政府和企业可以采取一些措施来缓解失业问题。

政府可以通过实施积极的就业政策,提供技能培训和再就业服务,帮助失业者重新就业。

企业可以通过提高劳动力的技能水平,转型升级,拓展新的市场,从而创造更多的就业机会。

总的来说,劳动力市场是一个复杂而又关键的经济领域。

通过以上案例的分析,我们不仅可以更好地理解劳动力市场的运作机制,还可以认识到劳动力市场的变化对个体和社会的影响。

在实际生活中,我们需要不断关注劳动力市场的变化,以便更好地应对经济的挑战,促进社会的稳定和发展。

劳动经济学案例在劳动经济学领域,案例分析是一种常见的教学方法,通过具体的案例来展示劳动市场的运作机制、劳动力供求关系以及劳动者的决策行为。

下面,我们将通过几个实际案例来深入探讨劳动经济学的相关理论和现实应用。

首先,让我们来看一个关于最低工资法案的案例。

假设某国政府通过立法规定最低工资标准,目的是保障劳动者的基本生活水平。

然而,一些经济学家认为,实施最低工资法案可能会导致企业减少招聘新员工,因为他们需要支付更高的工资成本。

这就引发了劳动力市场供求关系的变化,一方面劳动者可能因为最低工资的保障而增加工作积极性,另一方面企业可能因为成本增加而减少用工需求。

这个案例展示了最低工资法案对劳动市场的影响,以及政府政策与市场机制的博弈关系。

其次,让我们来看一个关于技能培训的案例。

随着科技进步和产业结构的变化,劳动力的技能需求也在不断变化。

一些企业为了适应市场需求,会对员工进行技能培训,以提高其生产效率和市场竞争力。

然而,这也会引发劳动力市场供求关系的调整。

经过技能培训后,员工的劳动生产率提高,可能会导致工资水平的上涨,从而影响企业的用工成本。

这个案例展示了技能培训对劳动力市场的影响,以及企业在技能培训和用工成本之间的权衡。

最后,让我们来看一个关于劳动力流动的案例。

在现代经济中,劳动力的流动性越来越强,人们会根据工作机会和生活条件选择不同地区的就业。

然而,劳动力的流动也会引发一系列经济问题,比如劳动力市场供求关系的变化、地区经济结构的调整以及社会福利的分配。

这个案例展示了劳动力流动对劳动市场和地区经济的影响,以及政府在引导劳动力流动和平衡地区发展之间的政策挑战。

通过以上案例的分析,我们可以看到劳动经济学理论在现实生活中的应用和挑战。

劳动力市场的运作机制是复杂而多变的,需要综合运用供求理论、人力资本理论和制度经济学等多方面知识来进行分析和决策。

只有深入理解劳动市场的规律和特点,才能更好地指导政府政策、企业经营和个体决策,实现劳动力资源的有效配置和社会福利的提升。

公共管理学院《劳动经济学》作业题目:高等教育个人成本收益分析学生姓名王元亨学号 **********指导教师朱楠专业劳动与社会保障年级 2014 级公共管理学院制知识经济的浪潮正在席卷全球并加速发展,人们普遍认识到科技的进步和知识经济的发展在社会发展和国民经济增长中的巨大贡献。

在这个高度整合而又高度竞争的知识经济时代,人们的知识、技能和素质成为经济实现的先决条件。

国家科技实力取决于高素质人才资源,取决于高等教育的发展,而发现高等教育必须加大对高等教育的投入。

对此投入的不仅是国家,还有个人对自己高等教育的投资,在此我们进行成本收益分析。

[分析]成本分析:高等教育的个人成本是指培养每名学生由学生本人支付的全部费用,包括个人直接成本和个人机会成本。

高等教育的个人直接成本,是指在高等教育过程中发生的可以直接用货币计量的支出,包括学费、住宿费、学习用品费、往返学校的交通费用、考试费用等直接教育费用。

此外不同的教育投资决策中还要考虑“个人心理成本”和“健康成本”等。

高等教育个人直接成本的多少受社会环境状况、受教育者的家庭条件、学校性质、学校所在地、所学专业、年级等因素的影响。

不同性质、不同专业之间高等教育直接成本一般相差在左右。

同一学校、同一专业但不同年级之间高等教育个人直接成本也有一定的差异。

此外,高等教育个人直接成本在男女生之间的差别也较明显,男生较女生平均高一些。

高等教育的个人间接成本,又称之为机会成本,是指达到法定劳动年龄的受教育者因接受高等教育而未能就业所放弃的收入,即机会收入。

在充分就业的条件下,接受高等教育的个体是一个合法的社会劳动者,具有一定的劳动能力,通过其劳动可以获得一定的收入。

如果该个体接受高等教育,那么他将暂时放弃工作机会,也就失去了获得收入的机会对个人来说是一项损失,是因接受高等教育而付出的代价。

实践证明,对高等教育个人投资影响最大的不是直接成本,而是机会成本。

对于达到一定年龄的个人来说,如果决定接受高等教育,面临着重新分配时间的问题,原来的闲暇或者工作时间被用于教育活动,不论放弃的是闲暇还是工作时间,对于他都是一种确定的成本。

补充案例第二章劳动力供给《劳动经济学》胡学勤第二章劳动力供给案例案例1:巨额遗产会导致一个人退出劳动力市场吗,非劳动收入性质的巨额遗产会削弱人们的工作积极性吗,一项研究首先讲在1982年-1983年间继承过遗产的人分为两个群体,即接受了小额遗产的群体(平均价值为7700美元)和接受了大额遗产的群体(平均价值为346200美元)。

然后这项研究分析了这两个群体在1982年-1985年检的劳动参与率变化情况。

毫不奇怪,那些继承遗产较多的群体更有可能退出劳动力队伍。

更为具体地说,接受小额遗产的群体的劳动参与率在此期间从76%上升到了81%,而接受了大额遗产的群体的劳动却从70%下降到了65%,更令人惊奇的一个事实也许是,由于能够预见到自己将来会获得大额遗产,这些后来实际得到大额遗产的群体的劳动参与率从一开始就比较低。

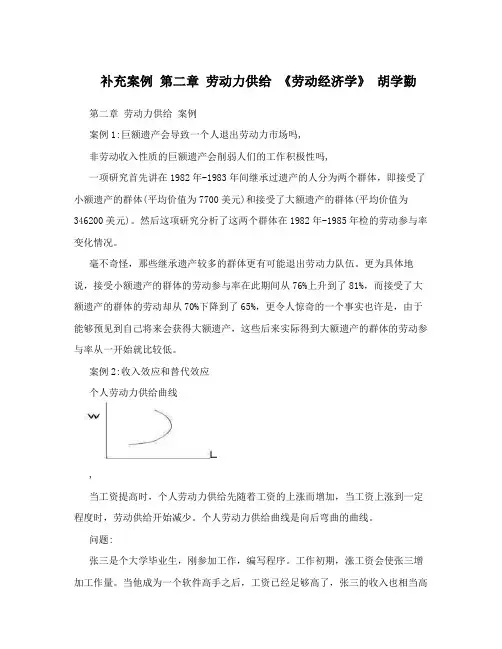

案例2:收入效应和替代效应个人劳动力供给曲线,当工资提高时,个人劳动力供给先随着工资的上涨而增加,当工资上涨到一定程度时,劳动供给开始减少。

个人劳动力供给曲线是向后弯曲的曲线。

问题:张三是个大学毕业生,刚参加工作,编写程序。

工作初期,涨工资会使张三增加工作量。

当他成为一个软件高手之后,工资已经足够高了,张三的收入也相当高了,这个时候,张三面对涨工资的反应,不是选择加班,而是更多的来休闲和体育运动。

在工资较低的时候,工资上涨的替代效应和收入效应哪个更大,当工资上涨的足够高的时候,如果接着上涨,又是如何呢,案例3:男性和女性的时间使用情况(每周小时数)案例4:丈夫、妻子、邻居和凯洛格食品公司6小时工作制的终结经济理论指出,工作小时数量的供给部分地取决于人们对家务劳动时间,包括闲暇时间的价值认可程度。

这一点可以非常清楚地在凯洛格食品公司的工人们身上反映出来。

在大萧条时期,凯洛格食品公司因放弃了标准的8小时工作制,改行6小时工作制,从而引起了举国关注,工人们愿意通过接受更少的工资性报酬和更多闲暇的方式,来与那些失业者“分享工作”。

中央财经大学《劳动经济学》案例16:美国制造业的小额优惠占工资的比重

美国制造业的小额优惠占工资的比例1957-1984年

案例分析:从上表可以看出,美国制造业小额优惠占工资总额的比重从1957年到1984年是逐步提高的,已经从1957年的20.3%上升到1984年的38.8%。

其中,雇主法定支付已经从1957年的4.1%上升到1984年的10.9%;退休保险金支付已经从1957年的5.8%上升到1984年的13.8%;其他保险费支付一直稳定在2%—4%;未工作时间支付已经从1957年的6.5%上升到。

1984年的9.2%;其他项目支付一直稳定在1%—3%。

点击查看:中央财经大学《劳动经济学》案例分析汇总。

劳动经济学案例集对目前的工作厌倦了,怎么办?如果被“不想工作”的心理压抑得喘不过气来,该怎么办?如果说“不想工作”是一个普遍存在的心灵症状,那么“先行者”们都采取了哪些自我治疗方式呢?也许大多数人还是会硬着头皮一如既往地工作下去,可也有那么一部分人,任由“不想工作”的心态发展下去,却意外地展开了一段不一样的新生活。

不想工作:让物质走开;不想工作:只与心情有关。

“新退休人生”“不想工作”如今成了一种普遍存在的心理状态,尤其在黄金周7天长假后表现得特别明显,“目眩头晕、精神不振、喜欢犯困以及面对工作头皮发麻”的表征,你是不是很熟悉?自从走出校园踏上工作岗位那天起,每个人便进入了无穷无尽的工作状态。

一周五天,朝九晚五,机械化的工作就这么一而再、再而三地重复进行下去。

日子一长,对工作倦怠的心态便从此而生。

也许在每天疲累的工作之后,不想工作的念头经常折磨着你的心灵。

然而在工作生活方式激荡变革的今天,身处“后工作时代”的我们可以有着更加自主的选择。

不想工作意味着重新选择,不想工作然后更加懂得品味生活,不想工作然后回归快乐的生活本身。

而个人不想工作的普遍心态也蕴涵着社会潮流变革的大趋势,更多的人从传统工作中解放出来,投入更具创意的工作中去。

看,一些先行者已经开始了一段“新退休人生”,或者出外休闲,或者是赋闲在家,或者是读书充电,或者是开始了另一份具有创意的工作。

而这股“新退休主义”的宗旨就是“退休与年龄无关,想退就退;退休与事业无关,想做就做。

”退一步,我们发现了海阔天空的新事业,发现了“不想工作”的乐趣。

大众心态:“不想工作”大众现实:还是要上班供房买车结婚样样都要钱对于大部分人来说,不想工作是一种集体的心态。

但事实上,能放任之、并实现“不工作”的愿望的人却是少之又少。

大家总有很多理由来说服自己,比如“我每个月还要供房”,“我明年想买部车”,“下个假期要去欧洲度假”,这些五花八门的理由让“不想工作”只能成为一句心里经常浮现却又被现实战胜的牢骚话。

第1篇一、背景随着我国经济的快速发展和法治建设的不断完善,劳动法律制度日益健全。

劳动法律案例在维护劳动者权益、规范劳动关系、促进社会和谐稳定方面发挥着重要作用。

本文将选取十大经典劳动法律案例,分析其法律意义和社会影响。

一、案例一:某公司拖欠工资案【案情简介】2018年,某公司拖欠员工工资,员工们多次向公司讨要无果。

后员工们向当地劳动监察大队投诉,劳动监察大队经调查取证,认定该公司拖欠工资事实成立,责令该公司支付拖欠的工资。

【法律分析】根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定:“用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的,劳动者可以解除劳动合同,并要求用人单位支付经济补偿。

”本案中,某公司拖欠员工工资,侵犯了员工依法获得劳动报酬的权利,员工依法解除劳动合同并要求支付经济补偿是合法的。

【案例启示】用人单位应依法履行支付劳动报酬的义务,不得拖欠员工工资。

劳动者在遇到工资拖欠问题时,应依法维护自身权益,向劳动监察大队投诉。

二、案例二:某企业裁员案【案情简介】2019年,某企业因经营不善,决定裁员。

在裁员过程中,企业未按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定,与员工协商一致解除劳动合同,也未支付员工经济补偿。

【法律分析】根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十一条第一款规定:“用人单位因经营困难,需要裁减人员的,应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并经用人单位所在地人民政府劳动行政部门批准。

”第四十七条第一款规定:“用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的,应当向劳动者支付经济补偿。

”本案中,某企业未履行法定程序,侵犯了员工合法权益。

【案例启示】用人单位在裁员过程中,应严格遵守法律法规,与员工协商一致解除劳动合同,并支付员工经济补偿。

三、案例三:某公司强迫加班案【案情简介】2020年,某公司强迫员工加班,员工多次拒绝后,公司以辞退相威胁。

【法律分析】根据《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定:“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

案例2:浙江破解“民工荒”难题案例适用:3章劳动力供给2002年下半年,用工紧张状况已开始在浙江省部分地区显现。

2004年,不仅在杭州、温州。

等大中型城市,就连富阳、象山、慈溪这样的小城市,企业也频繁遭遇“招工难”的尴尬局面。

浙江杭州市求职民工比2003年同期减少了11%~20%。

实际上,“民工荒”不仅是浙江一省的独特现象。

2004年春季以来,福建首先出现了“招工难”的现象,整个珠江三角洲加工制造业工人缺口高达200万①。

就连劳务输出大省江西、农业大省山东也都面临着招工难的问题以杭州的某企业为例:杭州立伟服装有限公司从2004年春节开始,全年用工供给一直不足,人手最缺时,缺工数达到总用工需求的3D%以上。

“用工短缺”的不仅是立伟服装公司——2004年,整个浙江省的劳动力密集型制造行业几乎一直在为“用工短缺”而犯愁。

浙江省政府政策研究室调研报告《透视浙江“民工短缺”现象》的数据显示,2004年l—8月杭州市外来劳动力服务中心统计的单位需求数为283693人,登记介绍数为231847人,民工缺口比重为18.28%;2004年第三季度,浙江省劳动力市场需求人数约134万人,求职人数约88.1万人,缺口比重为34.25%。

浙江省劳动和社会保障厅的最新统计数据表明:截至2005年2月,浙江省劳动力短缺约50万人,占劳动力总需求量的35%。

在“民工荒”波涛汹涌之时,令人欣喜的是,2005年杭州、宁波。

温州等地的各个职业介绍场所遭遇了近年来难得一见的“民工潮”。

温州职业介绍服务中心正月初六(2005年2月14日)在全省率先“开门迎客”当天就迎来7000多名求职者,第二天则超过1万名;截至2月16日中午,该中心提供的岗位已接近3万个。

几年前涌动全国的“民工潮”为什么变成了大面积的“民工荒”?它将对我国经济发展产生什么样的影响?此外,浙江省究竟采取了什么“锦囊妙计”,有效地破解了“民工荒”的难题呢?案例分析:该案例较好地说明了劳动力供给中的劳动力成本问题、我们可以从“民工荒”的本质、对“民工荒”现象的反思、对于“民工荒”问题的破解三个方面对“民工荒”问题进行具体分析。

劳动经济学教学案例劳动力供给国家发展和改革委员会2006年2月发布的《2006年就业面临的问题及政策建议》称,2006年我国劳动力资源增量有1700多万人,预计全年城镇劳动力供给总量约2500万人(新生劳动力约900万人,失业人员就业约840万人,下岗人员再就业460万人,其他就业人员约300万人)。

从需求情况看,如果经济增长和就业弹性保持近年水平,2006年可增加就业岗位800万个左右,加上自然减员提供的就业岗位,城镇可新增就业人员约1100万人。

这样,2006年我国劳动力供给增量达到峰值,劳动力供大于求将比2005年增加100万人,达到1400万人。

资料来源:《新京报》 2006年2月14日。

点评:当前我国的劳动力供给大于需求,这一状态将延续到2015年左右,在今后一个内就业形势仍然严峻。

罗寅以50万元的代价(机会成本)置换职业兴趣。

罗寅来自河北邯郸市,2001年考取全国重点大学中南大学学习自动化专业,2005年大学毕业后,被上海中意通讯公司录用,月薪7000元。

罗寅告诉扬子晚报的记者:“学计算机自动化,一直没有归属感,我不喜欢所学的专业,干的这份工作也提不起兴趣,我从小就喜欢医学,当医生是我的梦想”。

2007年他又以优异的成绩考取扬州大学医学院。

记者帮罗寅算了一笔“经济账”,7000元的月薪,以年收入8万元计,小罗本科阶段5年收入损失40万元,加上5年中学费、生活费等的开支,保守计算,罗寅辞职学医,直接损失为50万元左右。

点评:这个案例说明了职业价值观对个人劳动力供给的影响。

职业志向或职业兴趣是无价的,实现个人的职业价值观给自己带来的快乐是金钱无法衡量的。

“罗寅事件”与“农民造飞机”、“歌星出家当尼姑”一样,都是价值取向在起作用。

劳动力需求2001年9月11日,美国遭受到了恐怖袭击,随后美国的航空业、旅游业、交通业、餐饮业等行业的劳动力需求减少了,如2003年9月,航空公司的员工人数由2001年9月581000人减少到464000人,旅馆和汽车旅馆的就业人数也由原来的1508000人下降至1426000人。

劳动经济学案例分析一、引言劳动经济学是一门研究劳动力市场、劳动力供给与需求、工资决定等问题的学科。

本文将通过分析一个劳动经济学案例,揭示其背后的经济学原理和影响因素。

二、案例描述假设某国家X的制造业一直处于低增长状态,工业产值下滑,严重影响了该国民众的就业机会。

政府希望通过一系列政策来刺激制造业的发展,提高就业率。

三、劳动力供需关系在分析劳动力供需关系时,我们需要考虑以下几个因素:1. 劳动力供给:低增长状态下的制造业导致失业人口增加,同时部分就业者可能流失到其他行业。

政府可以采取措施来培训和吸引更多人才参与制造业。

2. 劳动力需求:政府的刺激政策对制造业的发展将提高需求,从而创造更多的就业机会。

同时,企业的扩张和技术进步也会对劳动力需求产生影响。

四、工资水平决定在分析工资水平决定时,我们需要考虑以下几个因素:1. 劳动生产率:劳动生产率是决定工资水平的重要因素,一般来说,劳动生产率越高,工资水平也会越高。

政府可以鼓励企业提高生产效率,从而创造更多高薪就业机会。

2. 政府政策:政府的调控政策也会对工资水平产生影响。

比如,政府可以通过最低工资法律来保障低收入劳动者的权益。

五、政府的政策选择针对该国家X的制造业低增长和就业机会不足的问题,政府可以采取以下政策措施:1. 促进产业升级:政府可以投入资金进行技术研发和创新,鼓励企业推动产业升级,提高劳动生产率和工资水平。

2. 提供培训机会:政府可以提供各类培训机会,帮助失业人口提升技能,从而更好地适应制造业的需求。

3. 减税优惠政策:政府可以通过降低企业税负等方式来鼓励制造业的发展,增加就业机会。

4. 产业转移和发展:政府可以引导和吸引外国企业来该国投资,同时鼓励本国企业扩大对外开放,推动制造业的转型和发展。

六、结论劳动经济学案例分析揭示了在制造业低增长和就业机会不足的情况下,政府可以采取一系列政策来刺激制造业发展和提高就业率。

通过政府的引导和调控,可以有效影响劳动力供需关系和工资水平决定,进而推动经济的发展和民众的福祉。

对目前的工作厌倦了,怎么办?如果被“不想工作”的心理压抑得喘不过气来,该怎么办?如果说“不想工作”是一个普遍存在的心灵症状,那么“先行者”们都采取了哪些自我治疗方式呢?也许大多数人还是会硬着头皮一如既往地工作下去,可也有那么一部分人,任由“不想工作”的心态发展下去,却意外地展开了一段不一样的新生活。

不想工作:让物质走开;不想工作:只与心情有关。

“新退休人生”“不想工作”如今成了一种普遍存在的心理状态,尤其在黄金周7天长假后表现得特别明显,“目眩头晕、精神不振、喜欢犯困以及面对工作头皮发麻”的表征,你是不是很熟悉?自从走出校园踏上工作岗位那天起,每个人便进入了无穷无尽的工作状态。

一周五天,朝九晚五,机械化的工作就这么一而再、再而三地重复进行下去。

日子一长,对工作倦怠的心态便从此而生。

也许在每天疲累的工作之后,不想工作的念头经常折磨着你的心灵。

然而在工作生活方式激荡变革的今天,身处“后工作时代”的我们可以有着更加自主的选择。

不想工作意味着重新选择,不想工作然后更加懂得品味生活,不想工作然后回归快乐的生活本身。

而个人不想工作的普遍心态也蕴涵着社会潮流变革的大趋势,更多的人从传统工作中解放出来,投入更具创意的工作中去。

看,一些先行者已经开始了一段“新退休人生”,或者出外休闲,或者是赋闲在家,或者是读书充电,或者是开始了另一份具有创意的工作。

而这股“新退休主义”的宗旨就是“退休与年龄无关,想退就退;退休与事业无关,想做就做。

”退一步,我们发现了海阔天空的新事业,发现了“不想工作”的乐趣。

大众心态:“不想工作”大众现实:还是要上班供房买车结婚样样都要钱对于大部分人来说,不想工作是一种集体的心态。

但事实上,能放任之、并实现“不工作”的愿望的人却是少之又少。

大家总有很多理由来说服自己,比如“我每个月还要供房”,“我明年想买部车”,“下个假期要去欧洲度假”,这些五花八门的理由让“不想工作”只能成为一句心里经常浮现却又被现实战胜的牢骚话。

于是,绝大多数怀抱着“不想工作”想法的人,却只能硬着头皮继续工作。

在精神高度紧张的工作中,期待着每周两天的休息日,但每每到了周日的晚上,又会对即将到来的工作日产生恐惧,于是又产生了一种奇怪的“周一恐惧症”。

而每年几次的法定长假虽然能让人们得到暂时的舒缓,但却远远不足以平复不想工作的心情。

这些场景想必你我再熟悉不过了,只是硬着头皮继续工作,这样的状态能持续多久?“不想工作”读书充电自我拓展和再培训过程中提升自己主角脸谱:anna的前老板评价,anna是一个工作态度积极的人。

短短几年间,她从一个小职员升任为一家外贸公司的业务经理。

照理说,白领丽人 anna是一个敬业的“工作狂”,工作对她来说应当是满足感和成就感的源泉。

然而一年多前,她却出人意料地从公司辞了职,重返课堂读书去了。

anna有这个举动并不完全因为她不想工作,而是在高强度的工作下,她发现不仅自己的知识被一点点掏空,而且工作经验的增加反而抑制了自己对创造性工作的热情。

于是,anna利用一年时间完成了emba的课程,将自己几年来的工作进行一次完整的总结,又学习了第二外语法语。

如今,充电之后的anna兴致勃勃地开始了又一个充满挑战的新工作。

解读:不想工作是为了更好地工作。

像anna这样,在事业的高峰期激流勇退,然后专心地读书充电,随后重新找到了事业发展的新起点,这着实是一个具有鼓舞作用的事例。

的确,在自我拓展和再培训的过程当中提升自己,是现代工作人调整身心、再攀高峰的良性发展方向。

“不想工作”就去旅游收放自如,怪不得小女子乐此不疲主角脸谱:在朋友们的眼中,陈鹏是一个特别能“折腾”的女孩子。

这个生活在重庆的女子总让大家大跌眼镜,实在不能将说话温柔、慢条斯理的陈鹏,和那个常常跳槽、独自出游的“不安分”形象结合起来。

“工作-旅游-工作-旅游”,四年来陈鹏就是按照这个时间表来进行的。

每当结束了一家公司的工作,陈鹏便给自己放假,然后出外旅游,短则一两个月,长则达一年。

陈鹏说,这是她梦想中的工作生活方式,对待工作,她既可以在工作时尽情投入,又可以在特别不想工作的时候抽身而出。

如此收放自如,怪不得这个小女子乐此不疲了。

解读:“不想工作,就去旅游,旅游之后,再回来工作”,这是一种自主选择的新工作生活方式,成为了多数人的梦想。

以往旅游是为了回来后更好地投入工作,如今工作却只是为下一次的旅行积累足够的资本。

也有人辞职后便舒舒服服地享受起了生活。

这些人将工作积累下来的钱财用于购物扮靓上,闲暇时约好友吃饭逛街,花大价钱买名牌衣服,一有时间就美容减肥做运动。

一段时间下来,虽然荷包大大缩水,但整个人也明显漂亮健康了许多。

如此不同的新生活体验,也许只有在辞职后的日子才能体会得到。

“不想工作”回家soho再也不用每天赶路上班、打卡下班了主角脸谱:杨怡现在是个完完全全的soho族。

这个打过高级工、也曾经当过老板的人笑称,再也不想回到那个正正规规找个工作、每天赶路上班的生活中去了。

他说,那段经常超时工作的日子对于他来说简直像个梦魇。

最终,那股不想工作的强烈愿望演变成了现实。

杨怡说,本以为辞职过后会陷入一个失重期,没想到在他面前却是一片广阔的天地,让自己可以自由选择工作。

如今,杨先生有声有色地经营着自己的网上商铺。

在家办公的他,每天都能自由地安排工作、生活以及与家人相处的时间。

他说,“不想工作”的心态反而促使他找到了适合自己事业的全新发展方向,让他甘之如饴。

解读:“不想工作”的心态是个孵化器,促使着人们打破常规,在不断的选择中找到适合自己的新工作。

像杨先生一样,“不想工作”的心态对他来说只是在找不到合适工作时的一种倦怠心理,但却不意味着从此放弃了事业的理想。

辞职之后,面前也许是更加广阔的选择空间,一波三折的工作经历也让人更加懂得享受工作带来的乐趣。

“不想工作”养儿育女做全职家庭主妇主角脸谱:对于谢小姐来说,工作是一种痛苦的选择。

天生爱自由的她实在难以忍受一成不变的工作时间的束缚,因此她每份工作的时间不会超过半年。

去年,在先生的支持下,她干脆辞职过起了住家太太的生活。

谢小姐说,在她看来,家庭胜于工作。

而如今的家庭生活比起以往更加丰富,平日里,谢小姐在家看看书,每周学古筝,还考取了五级的证书。

喜欢上上网的爱好也让她成为了网络论坛上小有名气的写手,还因此结交了不少拥有共同爱好的好朋友。

最近,她家还添了一个漂亮的小宝宝,谢小姐说,比起工作,看着宝宝成长、照顾家里人的经历更加值得珍惜。

看来,谢小姐这回是要将赋闲在家的生活进行到底了。

解读:对于部分女性来说,家庭的分量无疑重于工作许多,因此如今为了家庭而不想工作的女性不在少数。

不过,能像谢小姐一样彻底放弃工作而又不必担忧现实生活问题的女性则非常幸运,因为“不想工作”除了要有很强的心理承受能力之外,更需要得到家人的支持。

如果暂时不具备不想工作的条件,最好能及时平衡自己的消极心态,这样才能减少“不想工作”心理带来的负面影响。

“不想工作”是个人寻求发展的一种表现是人生选择多元的一种体现其实,“不想工作”这种心态很正常。

这是人们在解决了基本的生存温饱问题之后,寻求个人发展的一种表现,也是人生选择多元化的一种体现。

阅读:职场:天底下最快乐的n 种工作长假,给工作做个深呼吸“不想工作”的原因很多,有些人为了提升个人能力而放弃工作,全身心地投入到学习之中;有些人出于对上班无兴趣的状态,在工作环境中感到压抑、缺乏自由的空气,因此一心逃避工作;有部分女性为了更好地照顾家庭,不愿意让工作分散有限的精力而“不想工作”;还有些人自愿放弃了原有的工作,转而投身具有社会责任感的事业,比如环保、志愿者等公益活动……当然,个人的心理承受能力以及家庭的支持是实现“不想工作”的重要条件。

从经济学角度来看,“不想工作”的集体心态背后蕴藏着一种新的趋势,它在一定程度上将劳动力从传统格局中解放出来,使更多的人可以投身于更新鲜、更具有创意的工作中去,对现代工作方式、产业结构以及就业的组成方式有着一定的推进作用。

然而,我们现在可以看到的只是一种新的工作格局的苗头,这一变革不可能在短时间内实现,而会是一个相对长期的过程。

案例思考题1、请结合案例材料用劳动经济学理论分析为什么有人选择不工作?2、什么样的人士更有可能选择不想工作?请用劳动经济学原理进行分析试论生育率、议价能力与女性劳动参与的关系生育是影响经济发展的一个重要变量。

早在18世纪法国的启蒙思想家孔多塞(Condorcet)曾预言人口的增长会导致“幸福的持续下降”,因此随着“理性的进步”将会出现较小家庭规模的新范式。

以马尔萨斯(Malthus)为代表的古典经济学家研究人均收入无增长的传统农业经济,他们的一个重要假设是社会生产能力的进步导致人口的增长,其核心结论是人均收入趋向一个常数。

现代增长理论研究人均收入可以持续增长现代经济,他们的一个重要假设是技术进步不影响人口增长,人口增长是外生的,其核心结论是规模不变或者规模递增的技术能够导致人均收入的持续增长。

古典经济理论与现代增长理论都很好地解释了各自所关心的经济现象。

然而,为什么传统人均收入无增长的经济会向现代人均收入可持续增长的经济转化问题,至今仍是发展经济学家努力想揭开的一个谜。

生育率与女性劳动参与率关系的综述随着经济的不断发展,人们开始关注生育与其它重要的经济变量,例如女性与劳动参与之间的关系。

Becker(1965)认为,劳动参与决策(labor force participation decisions)是一个家庭在竞争的市场劳动与非市场劳动之间分配时间这个更一般问题的重要方面。

一个已婚女性必须适当地将其时间在市场劳动 (market work)与家务劳动、休闲等非市场劳动(non-market work)之间进行分配。

女性的议价能力(bargaining power)对其参与市场劳动的决策有重要影响。

一般来说,参与市场劳动的决策可以用一个函数g(w,wg)表示,其中w表示期望工资,wg表示在家的时间价值(the value of time in the home)。

wg的函数形式是wg=k·I,其中wg表示女性在家的时间价值,I表示女性的各种非市场劳动价值,k表示女性亲自从事各种非市场劳动给家人带来的福利价值与相应的非市场劳动价值比值Grossbard(Shechtman和 Neuman,1988)。

k是度量女性的议价能力指标,是女性及其丈夫的禀性,例如年龄、受教育程度、婚姻状况等的函数(Becker,1973)。

国际上的许多实证研究发现,女性生育子女的数量与其劳动力供给是负相关的,例如Hyunbae Chun 与Jeungil Oh(2002)估计了生育对韩国已婚女性的劳动参与影响。

他们发现,生育大幅降低了韩国已婚女性的劳动参与率。