本书为道家历代所秘传黄帝内经

- 格式:doc

- 大小:175.00 KB

- 文档页数:30

黄帝内经(原文+注释+译文)《黄帝内经》----我国影响最大的一部医学著作《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是我国最早典籍之一,我国劳动人民长期与疾病做斗争的经验总结。

成书亦非一时,作者也亦非一人。

起源于轩辕黄帝,代代口耳相传,经道家、医家、医学理论家联合增补发展创作而成的黄老著作,一般认为成书于春秋战国时期。

在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。

是中国汉族传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),也是中国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”等。

一说,《黄帝内经》为秦汉代黄老学派所著。

寓古时黄帝岐伯君臣问答,对话式医学论文风格,体裁独特。

以道家阴阳、五行、养身学说以及天文历法等内容,运用皇帝宫大内保存的历代医学方面的资料及当时人群在健康与医学实践上的经验、教训的总结,从整体观上来论述医学,呈现了“自然——生物——心理——社会“整体医学模式”,积极倡导重视预防及非医学技术干预的养身延年术。

介绍及论证了从生活习惯干预到心理干预、从经络原理到经络治病术、从疾病的诊断治疗以及相关人体解剖、生理病理到使用药物原则及注意事项等内容,是我国影响最大的一部医学著作,所以被称为医之始祖。

内容广博,被誉为综合性百科全书。

1主要内容《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》基本精神及主要内容包括:整体观念、阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法治则、预防养生和运气学说等等。

![]《黄帝内经》是什么时候成书的?作者是谁?](https://uimg.taocdn.com/4dc952150640be1e650e52ea551810a6f524c88e.webp)

《黄帝内经》是什么时候成书的?作者是谁?《黄帝内经》是我国最早的一部医学基础理论著作,传统医学四大经典著作之一,是黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养生学”、“运气学”等学说,被称为医之始祖,洋洋20万言,集中国古代医学经验之大成,开中医理论体系之先河,历来为医家所推崇,至今仍被列为学习研究中国古代医学必读的经典性着作。

但是,就是这样一部着名的古代医经,它的成书年代,却从古到今,众说不一。

考《黄帝内经》的书名,在现存的所有史书中,最早出现于《汉书.艺文志》:“《黄帝内经》十八卷,《外经》三十七卷。

”今天我们看到的《黄帝内经》,包括《素问》和《灵枢》两大部分,而《黄帝外经》则早已亡佚。

《汉书》是东汉班固所撰,但是班固在撰写《汉书。

艺文志》时,是以西汉末年刘散(?—公元23年)的《七略》为底本的。

西晋时的医家皇甫谧(公元215—282 年)在所着《针灸甲乙经。

自序》中写道:“按《七略》、《艺文志》:《黄帝内经》十八卷。

”可见,在刘歆的《七略》中,肯定已经提到了《黄帝内经》。

由此推断,《黄帝内经》最迟在西汉末期,即公元前一世纪末已经成书问世。

这是《黄帝内经》成书的最后年限。

那么《黄帝内经》究竟成书于何时呢?会不会更早一些呢?历代学者对此一直有分歧。

有些学者认为:《黄帝内经》是黄帝时代(公元前26~前22世纪)的作品,如晋皇甫谧在《针灸甲乙经。

自序》中说:“黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒,内考五藏之腑,外综经络血气色候,参之天地,验之人物,本性命,穷神极度,而针道生焉。

其论至妙,雷公受业传之。

”北宋时的高保衡、林亿在《重广补注黄帝内经素问序》中说:“昔黄帝……坐于明堂之上,……乃与岐伯上穷天纪,下极地理,远取诸物,近取诸身,更相问难,垂法以福万世;于是雷公之伦,授业传之,而《内经》作矣。

”但是,黄帝、雷公都是传说中原始公社制末期的人物,当时的生产力水平,不可能产生出像《黄帝内经》这样的科学着作。

道家密传《太乙版黄帝内经》(太合)三23《太合》第一师言:“'诸阳化气(气火),气(气火)动生风。

诸阴成形,形郁寒凝。

阳动于上,清轻飞扬,阴静于下,重浊澂积。

浊上清下、爲瞋爲胀,火(亢)水(卑)、爲之飱泄。

热则湿蒸,寒则气凝。

阴阳反作,病有逆从。

湿盛菌成、病(病头水火)极还(病头丸)生,木瘿于伤。

土积于湿。

火怒于风。

水枯于暑。

金败于病(病头水火)浊,而消在火’”。

故天以阳生而阴长,地以阳杀而阴藏。

天地阴阳,乂同则倡。

何谓也?阳其龢阴,则生气始动于东南,物茁也。

阴其龢阳,则萧杀之气结于西北,物剥也。

阳者西行,至坤而生景。

天道阴生,地以阳发呈。

物壮则老,硕以谢之也。

干者,巨阳也,风动者也。

生戌亥之交,呈极变之首,阳道颓衰者也。

坤者,巨阴也,息静者也。

生未申之交,爲归藏之始,阴道塞阖者也。

故阳归戌位,阴见未宫者,以形物言之也。

地中之阳,自九月潜行于下,故地热之所蕴结也。

地中之阴,六月而外现,故湿蕴于长夏,以终乎季秋。

谓之身:则阳化动气,阴化凝形是也。

此易之言形者也。

故'病者,风胜气,则动。

热胜湿,则胀。

瘀胜热,则肿。

燥胜湿,则干。

寒胜热,则浮。

湿胜土,则濡泻。

风胜燥,则涩痛。

湿胜火,则郁。

湿胜暑,则痒。

风火相胜,攻上。

火胜水蒸,不清。

寒倂于热,则嗔(月眞)。

温倂风,则满。

湿倂邪,则厥’。

故'热蒸湿郁,逢冷滞则爲之雹。

物腐于土,夏逢雨而爲之菇。

土木瘀湿而薹生。

金水逢寒而冰凝’。

故曰:'阳胜,则热。

阴胜,则寒。

重寒,则见热。

重热,则见寒。

阴胜,则阳病。

阳胜,则阴病’。

是以'至寒伤形,至热伤气。

气伤则疢(称),形伤则肿’。

因见此,先痛而后肿者,乃气伤形也。

先肿而后痛,形伤气也。

若(髟付)。

天道之变化有据,地道嵤验可证。

人爲圜周之一物,则合与自然而感应,睹也。

24《太合》第二伟乎天地。

知所以师者,酏;其博大之莫测也。

故春者:风从东来,其病在肝。

应于颈项,其荣乎上;而疲滞于风也。

黄帝内经原版《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一(其余三者为《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》)。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》是一本综合性的医书,在黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”、“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养生学”、“运气学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了自然、生物、心理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄老道家痕迹是隋唐时期的道士王冰窜入)。

其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。

《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

素问目录南朝·全元起篇卷一,平人气象论第一,决死生篇第二,脏气法时论第三,宣明五气篇第四,经合论第五,调经论第六,四时刺逆从论第七,凡七篇。

卷二,移精变气论第八,玉版论要篇第九,诊要经终论第十,八正神明论第十一,真邪论第十二,标本病传论第十三,皮部论第十四,气穴论第十五,气府论第十六,骨空论第十七,缪刺论第十八,凡十一篇。

卷三,阴阳离合论第十九,十二脏相使篇第二十,六节藏象论第二十一,阳明脉解篇第二十二,五脏举痛第二十三,长刺节篇第二十四,凡六篇。

卷四,生气通天论第二十五,全匮真言论第二十六,阴阳别论第二十七,经脉别论第二十八,通评虚实论第二十九,太阴阳明表里篇第三十,逆调论第三十一,痿论第三十二,凡八篇。

卷五,五脏别论第三十三,汤液醪醴论第三十四,热论第三十五,刺热篇第三十六,评热病论第三十七,疟论第三十八,腹中论第三十九,厥论第四十,病能论第四十一,奇病论第四十二,凡十篇。

黄帝内经典籍介绍《黄帝内经》,简称《内经》,係中医理论着作,非一人一时之作。

该书的主要部分已形成于战国时间,还有一些内容是秦汉乃至唐代医家补撰的。

在长期流传过程中,出现了多种不同名称的不同传本,其中名为《素问》、《灵枢》最为流行。

《素问》、《灵枢》两书合称为《黄帝内经》。

现存的《素问》及《灵枢》二书主要内容是:《素问》共81篇:1~2篇论述人体发育的规律,养生的塬则与方法,以及"不治已病治未病"的预防医学思想;3~7篇论述阴阳五行学说在自然界、人体各部机能以及疾病*等方面的联繫;8~11篇论述臟腑的生理与其主病;12~14篇论述针、砭、灸法、按摩、汤剂、药酒、温熨等*方法;15~21篇论述以脉诊为主,包括色诊、问诊的诊断学,及疾病转归、死亡徵兆;22~30篇论述有关臟腑、经络等病证的临床辨证规律;31~48篇论述若干主要病类(包括热病、疟、厥病、疟病、腹中病、风病、痹病、奇病等)的病候及其针治方法;49~65篇论述週身孔穴("气穴"、"气府"、"骨空")的名称、部位和针刺的手法、补泻和禁忌,以及有关经脉病候的解释,疾病演变过程等;66~71篇及74篇(第72、73篇仅存篇目,塬文已佚)共七篇,系唐代王冰据古佚医书补入,主要阐述运气学说在医学上的应用;75~81篇杂论有关医理及诊法中的一些问题。

《灵枢》:1~9篇论述九针的形制十二塬穴、五腧穴(井、荥、输、经、合)、根结穴,针刺方法(九变刺、十二节刺、叁刺、五刺等),针法补泻,烫法,臟腑病候及与情志的关係;10~18篇论述人体经络系统(经脉、经别、经水、经筋),体表测量(骨度、脉度)及营、卫、气、血,叁焦所主等;19~30篇论述四时杂病、五臟病、寒热病,癫狂、厥病、击痹及其他杂病的病候及刺法;31~41篇论述臟腑解剖、色诊、不同体质刺法、泻血、有关四海、五乱、阴阳清浊、阴阳应十二月之理论及胀病、癃病等;42~46篇论述五行与五腧,针刺之道,疾病传变,梦与疾病,五变病;47~55篇论述臟腑类型,脉诊(人迎、寸口),望诊,疼痛病机,灸法补泻人,人体发育,要穴(标、本、气街)及禁刺;56~66篇论述二十五种人体类型,动输,百病始生,病之逆顺,卫气失常,贼风、水胀病,五行与五味等;67~81篇论述人与自然,五行所主,五人,尺肤诊法,卫气行,九宫八风,九针论,行针之法,刺有五节,以及多种杂病(上膈、无言、寒热、目不瞑、疟疾、风病、眼目诸病、痈疽等)。

道家密传《太乙版黄帝内经》(太乙)四《太乙》第一阳极之末者,阴之生处也。

阴极之位者,阳之生处也。

故天之有阳,地之生也。

地之有阴,天之所获也。

天有三光,一阳辉二阴。

地有三炁,二阳活一阴。

天之道,彰乎形而运乎里。

地之道,发乎里而生乎形。

气动乎形,形彰乎意。

故名太乙者,是爲自然之常,而明乎证治之理也。

故师言曰:“脏腑,表里,阴阳者;道之以度也。

天地有道度,四时见也。

表里有道度,阴阳辧也。

阴阳亦有道度,寒热现也。

阳彊者,以阴培之,培之阴,则阳道自平。

阴盛者,给之以阳,给之阳,则阴自衡。

故曰'阴病治阴,阳病治阳,有余者、损之,不足者、益之’。

何谓也?及以五行之道言也。

虚则培其母,实则泻其子也。

故肝之病也,虚则益肾,实则损心。

损心者,利窍开心可也。

肾之海者,膀胱也,当以利之。

心之海者,小肠也,当以疎之。

心之病也,虚则补其肝,实则泻其脾。

泻其脾者,通实消导可也。

肝之官在胆,当以清之。

脾之府在胃,当以龢之。

脾之病也,虚则补其心,实则泻其肺。

泻肺者,理气(气火)宣通,袪滞者可也。

心之海小肠也,当以温之。

肺之输大膓,当以清之。

肺之病者,虚则补其脾,实则泻其肾。

泻肾者,除湿利水可也。

脾之谷在胃,当以龢之。

肾之海在膀胱,灋当清利。

肾之病者,虚则补其肺,实则泻其肝。

泻肝者,行其气(气火),开郁清解可也。

肺之府大膓,以温龢之。

肝之输在胆,清而堕之”。

故曰:六腑者,若川谷之卑者也。

卑不利,则溢髙。

下不龢,则郁之上。

卑(气之下也)之壅,热郁亢(下气冒上也)。

亢(下气冒上也)之客,寒结卑(气之下也),此自然之常也。

是以治脏则先清其腑,治腑则先理其脏,治标者先固其本,治本者先导其标,上病者利下,下病者清上。

35《太乙》第二“上动,则下必从之。

下动者,上必随之。

左气(气火)实,则右动。

右气(气火)实,则左移。

前实则挺,后实则弓。

血实于上,则气聚于下。

气(气火)縕于上,则血实于下。

血移于右,则气(气火)动于左。

气(气火)动右,则血移于左。

《黄帝内经》、《黄帝外经》、《阴阳大论》与《玄隐遗密》的关系讨论大醫「三申道長」爲《玄隠遺密》再版前言今有三申道人编撰之《玄隐遗密》出版发行,内容包括:《黄帝内经》上篇10章100篇和下篇8章73篇、《九常记》9章48篇、《九真要》内篇9章44篇和外篇4章29篇、《阴阳大论》上下2卷13篇及《龟书》上下2篇。

其中《黄帝内经》“典录”中提到“二王古,歧辕远。

经册亡,方生独,方士啬,忧生怜。

执所密,莫外传。

昔容成子侍商,哀其道不彰。

身退以游四野之陆故,考集子十数人,之游录者三十数,歴十三春有时,成册者曰内经十八囱,合七十二卷。

曰九纪九囱,合三十六卷。

曰九真九囱,合三十六卷。

”言明此书为容成子历时13年,通过对当时留存的各类医书重新整理,编纂成册而来。

内容包括“内经72卷,九纪36卷,九真36卷”。

(容成子传说是黄帝之臣子,是指导黄帝学习养生术的老师之一。

)其内容与现今流传的《黄帝内经》内容有很大不同。

现今流传的《黄帝内经》是经过历代整理汇编而成,其内容也经过不同时期的失佚及修订,主要有两种的版本:《素问》和《灵枢》两部分组成版、唐代杨上善整理的《太素》版。

《黄帝内经》一名最早见于《汉书•艺文志•方技略》(班固著,成书约公元90-100年左右),其中提到古代医经“《黄帝内经》十八卷。

《外经》三十七卷。

《扁鹊内经》九卷。

《外经》十二卷。

《白氏内经》三十八卷。

《外经》三十六卷。

《旁篇》二十五卷。

右医经七家,二百一十六卷。

”东汉张仲景在《伤寒杂病论》(成书约在公元200年~210年左右)序中提到:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难经》、《阴阳大论》。

”虽然未提到《黄帝内经》,但提到了其组成的《素问》、《九卷》。

《素问》原来共9卷,后经唐代王冰订补,改编为24卷,计81篇;《灵枢》,亦称《九卷》、《针经》、《九灵》、《九墟》等,南宋史崧氏重新校订后,由9卷扩为24卷。

以上的《素问》《灵枢》后又经北宋林亿等校注成为现行的《重广补注黄帝内经》。

黄帝内经心得体会(通用8篇)本文为大家分享黄帝内经心得体会相关范本模板,以供参考。

《黄帝内经》这本书是古代第一本医书,里面详细的记录了中医中药的很多种类和手法,为后世进行中医中药研究提供了不可替代的价值。

《黄帝内经》分为两卷,内容是皇帝与岐伯或者雷公或他人对话的形式进行描述,可读性比较强,理解起来也很简单,深入浅出的描绘出了古人治病救人的方式方法,然后从侧面反映了医术和疾病的千变万化。

有喜欢养生的,和注意身体的人,可以看一下这本书,讲的非常科学和奇妙!《黄帝内经》详细记录了人体的脉络和五脏六腑与天地的联合关系,加上阴阳的平衡。

还有心肝脾肺肾对应的五行属性,对于扎针的深度和广度,还有时辰,都有一些明确记载。

对于内脏器官在四时(春夏秋冬)应该得病的预防或者得病之后的调养,都会给予指导。

就比如说养生,宜乎顺应四时之规律,怎么讲呢!譬如,夏天,夏天就应该晚睡早起,然后去出汗,冬天呢,因为寒冷,就要早睡晚起,等到早上寒气退去再起床。

还有,现在的季节是秋天,书中说道,秋伤于湿,冬必咳嗽。

什么意思呢?就是现在是秋天,不要吃那些凉的的,不然冬天就会咳嗽。

还有一种说法是立秋后不要吃西瓜,西瓜是寒性食物,所以立秋后不应该再吃了。

还有春生、夏长、秋收、冬藏。

一般来讲,春天万物生发(植物发芽),夏天疯狂生长(小孩子长得特别快),秋收(肃杀和丰收,古代人在秋天打猎比较多,经过夏天的生长小动物长大并且有了后代),冬藏(有的动物冬眠,而人类一般冬天去世比较多,有的人得病,只要扛过了冬天,一般就会没事了)。

所以,沿着四时的规律去养生,可谓是科学而又高效!大家都知道十二个时辰,其实分别对应的心肝脾肺肾,还有五行(金木水火土),并且发病的时间也是有例可循的。

还有针灸,也就是所谓的中医扎针点穴一类的手法。

如果有个中医经验丰富,看病的时候,不需要吃药,也许点穴扎针就可以治病救人。

还有号脉,根据脉搏跳动的频率,动静,判断病人的病情。

依托着阴阳,纵惯着逆从,考验着表里,所以,一个合格的医生一定是懂得这些道理的!并且善于利用这些原理,科学而又神奇为大家祛除病痛,拯救世人性命。

适合女人静心抄写的书

当我们需要平静心情,放松身心时,抄写书籍是一种非常好的方式。

它不仅可以缓解压力,还可以培养我们的耐心和专注力。

那么,哪些书籍适合女人静心抄写呢?以下是我个人推荐的几本书。

一、《黄帝内经》

《黄帝内经》是中国传统医学的经典之作,包含了丰富的医学、哲学和文化内容。

这本书由黄帝和其医学家之一的岐伯所著,对中国医学以及中国文化产生了深远的影响。

抄写《黄帝内经》可以让女性感受到中国传统文化的魅力,同时增强自身的医学知识。

二、《红楼梦》

《红楼梦》是中国文学史上的经典之作,由清代作家曹雪芹所著。

这本书以贾宝玉、林黛玉和薛宝钗三位主角为中心,讲述了一段复杂的感情纠葛,同时也是对古代封建社会的深刻揭露。

抄写《红楼梦》可以让女性感受到古代中国文学的独特魅力,同时也能够提升自己的文学素养。

三、《圣经》

《圣经》是基督教的经典之作,包含了新约和旧约两部分,是世界上最重要的文化文献之一。

抄写《圣经》既可以让女性感受到基督教文

化的庄严和神圣,同时也能够提升自己的思想境界和文化素养。

四、《道德经》

《道德经》是中国古代的哲学经典,由道家学派创始人老子所著。

这本书很短,但意境深邃,内容丰富。

抄写《道德经》可以让女性感受到中国古代哲学的博大精深,同时也能够提升自己的思维深度和哲学素养。

总之,抄写书籍是一种非常好的放松方式,适合女人在闲暇时间里一边抄写一边思考。

上述几本书都有其独特的文化内涵和艺术魅力,读者可以根据自己的兴趣和需求进行选择。

无论选择哪一本书,抄写的过程都可以让女性更好地了解文化,提升自身素养。

《黄帝内经》在线阅读 《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是现存最早中医理论著作,传统医学四⼤经典著作之⼀(其余三者为《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》)。

对后世中医学理论的奠定有深远的影响。

此书相传是黄帝与岐伯、雷公、伯⾼、俞跗、少师、⿁臾区、少俞等多位⼤⾂讨论医学的记述,在四库全书中为⼦部医家类。

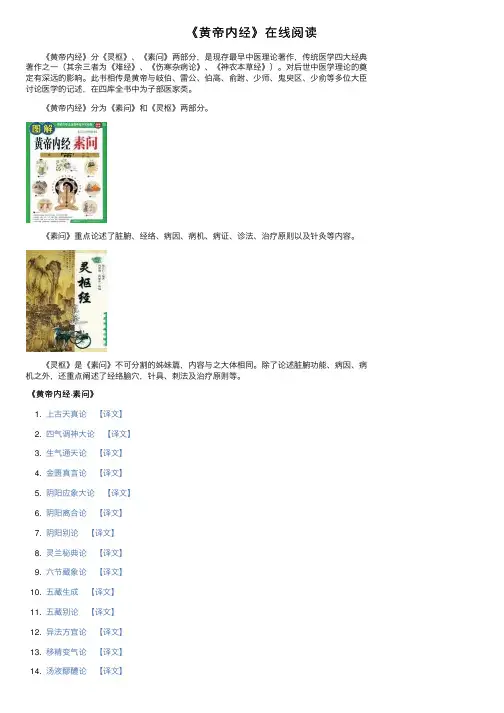

《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之⼤体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧⽳,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经·素问》1. 上古天真论 【译⽂】2. 四⽓调神⼤论 【译⽂】3. ⽣⽓通天论 【译⽂】4. ⾦匮真⾔论 【译⽂】5. 阴阳应象⼤论 【译⽂】6. 阴阳离合论 【译⽂】7. 阴阳别论 【译⽂】8. 灵兰秘典论 【译⽂】9. 六节藏象论 【译⽂】10. 五藏⽣成 【译⽂】11. 五藏别论 【译⽂】12. 异法⽅宜论 【译⽂】13. 移精变⽓论 【译⽂】16. 诊要经终论 【译⽂】17. 脉要精微论 【译⽂】18. 平⼈⽓象论 【译⽂】19. ⽟机真藏论 【译⽂】20. 三部九候论 【译⽂】21. 经脉别论 【译⽂】22. 藏⽓法时论 【译⽂】23. 宣明五⽓ 【译⽂】24. 宝命全形论 【译⽂】25. ⼋正神明论 【译⽂】26. 离合真邪论 【译⽂】27. 通评虚实论 【译⽂】28. 太阴阳明论 【译⽂】29. 阳明脉解 【译⽂】30. 热论 【译⽂】31. 刺热 【译⽂】32. 评热病论 【译⽂】33. 逆调论 【译⽂】34. 疟论 【译⽂】35. 刺疟 【译⽂】36. ⽓厥论 【译⽂】37. 咳论 【译⽂】38. 举痛论 【译⽂】39. 腹中论 【译⽂】40. 刺腰痛 【译⽂】41. 刺腰痛 【译⽂】42. 风论 【译⽂】43. 痹论 【译⽂】44. 痿论 【译⽂】45. 厥论 【译⽂】46. 病能论 【译⽂】49. 脉解 【译⽂】50. 刺要论 【译⽂】51. 刺齐论 【译⽂】52. 刺禁论 【译⽂】53. 刺志论 【译⽂】54. 针解 【译⽂】55. 长刺节论 【译⽂】56. ⽪部论 【译⽂】57. 经络论 【译⽂】58. ⽓⽳论 【译⽂】59. ⽓府论 【译⽂】60. ⾻空论 【译⽂】61. ⽔热⽳论 【译⽂】62. 调经论 【译⽂】63. 缪刺论 【译⽂】64. 四时刺逆从论 【译⽂】65. 标本病传论 【译⽂】66. 天元纪⼤论 【译⽂】67. 五运⾏⼤论 【译⽂】68. 六微旨⼤论 【译⽂】69. ⽓交变⼤论 【译⽂】70. 五常政⼤论 【译⽂】71. 六元正纪⼤论 【译⽂】72. 刺法论 【译⽂】73. 本病论 【译⽂】74. ⾄真要⼤论 【译⽂】75. 著⾄教论 【译⽂】76. ⽰从容论 【译⽂】77. 疏五过论 【译⽂】78. 徵四失论 【译⽂】79. 阴阳类论 【译⽂】《黄帝内经·灵枢》1. 九针⼗⼆原 【译⽂】2. 本输 【译⽂】3. 针解 【译⽂】4. 邪⽓藏府病形 【译⽂】5. 根结 【译⽂】6. 寿天刚柔 【译⽂】7. 官针 【译⽂】8. 本神 【译⽂】9. 终始 【译⽂】10. 经脉 【译⽂】11. 经别 【译⽂】12. 经⽔ 【译⽂】13. 经筋 【译⽂】14. ⾻度 【译⽂】15. 五⼗营 【译⽂】16. 营⽓ 【译⽂】17. 脉度 【译⽂】18. 营卫⽣会 【译⽂】19. 四时⽓ 【译⽂】20. 五邪 【译⽂】21. 寒热病 【译⽂】22. 病狂 【译⽂】23. 热病 【译⽂】24. 厥病 【译⽂】25. 病本 【译⽂】26. 杂病 【译⽂】27. 周痹 【译⽂】28. ⼝问 【译⽂】29. 师传 【译⽂】30. 决⽓ 【译⽂】33. 海论 【译⽂】34. 五乱 【译⽂】35. 胀论 【译⽂】36. 五癃津液别 【译⽂】37. 五阅五使 【译⽂】38. 逆顺肥瘦 【译⽂】39. ⾎结论 【译⽂】40. 阴阳清浊 【译⽂】41. 阴阳系⽇⽉ 【译⽂】42. 病传 【译⽂】43. 淫邪发梦 【译⽂】44. 顺⽓⼀⽇分为四时 【译⽂】45. 外揣 【译⽂】46. 五变 【译⽂】47. 本藏 【译⽂】48. 禁服 【译⽂】49. 五⾊ 【译⽂】50. 论勇 【译⽂】51. 背俞 【译⽂】52. 卫⽓ 【译⽂】53. 论痛 【译⽂】54. 天年 【译⽂】55. 逆顺 【译⽂】56. 五味 【译⽂】57. ⽔胀 【译⽂】58. 贼风 【译⽂】59. 卫⽓失常 【译⽂】60. ⽟版 【译⽂】61. 五禁 【译⽂】62. 动输 【译⽂】63. 五味论 【译⽂】64. 阴阳⼆⼗五⼈ 【译⽂】66. 百病始⽣ 【译⽂】67. ⾏针 【译⽂】68. 上隔 【译⽂】69. 忧患⽆⾔ 【译⽂】70. 寒热 【译⽂】71. 邪客 【译⽂】72. 通天 【译⽂】73. 官能 【译⽂】74. 论疾诊尺 【译⽂】75. 刺书真邪 【译⽂】76. 卫⽓⾏ 【译⽂】77. 九宫⼋风 【译⽂】78. 九针论 【译⽂】79. 岁露论 【译⽂】80. ⼤惑论 【译⽂】81. 痈疽 【译⽂】 《黄帝内经》是⼀本综合性的医书,在黄⽼道家理论上建⽴了中医学上的“阴阳五⾏学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养⽣学”、“运⽓学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了⾃然、⽣物、⼼理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄⽼道家痕迹是隋唐时期的道⼠王冰窜⼊)。

黄帝内经素 问灵柩经《重广补注黄帝内经素问》序臣闻安不忘危,存不忘亡者,往圣之先务;求民之瘼,恤民之隐者,上主之深仁。

在昔黄帝之御极也,以理身绪余治天下,坐于明堂之上,临观八极,考建五常。

以谓人之生也,负阴而抱阳,食味而被色,外有寒暑之相荡,内有喜怒之交侵,夭昏札瘥,国家代有。

将欲敛时五福,以敷锡厥庶民,乃与岐伯上穷天纪,下极地理,远取诸物,近取诸身,更相问难,垂法以福万世。

于是雷公之伦,授业传之,而《内经》作矣。

历代宝之,未有失坠。

苍周之兴,秦和述六气之论,具明于左史。

厥后越人得其一二,演而述《难经》。

西汉仓公传其旧学,东汉仲景撰其遗论,晋皇甫谧刺而为《甲乙》,及隋杨上善纂而为《太素》。

时则有全元起者,始为之《训解》,阙第七一通。

迄唐宝应中,太仆王冰笃好之,得先师所藏之卷,大为次注,犹是三皇遗文,烂然可观。

惜乎唐令列之医学,付之执技之流,而荐绅先生罕言之,去圣已远,其术晻昧,是以文注纷错,义理混淆。

殊不知三坟之余,帝王之高致,圣贤之能事,唐尧之授四时,虞舜之齐七政,神禹修六府以兴帝功,文王推六子以叙卦气,伊尹调五味以致君,箕子陈五行以佐世,其致一也。

奈何以至精至微之道,传之以至下至浅之人,其不废绝,为已幸矣。

顷在嘉祐中,仁宗念圣祖之遗事,将坠于地,乃诏通知其学者,俾之是正。

臣等承乏典校,伏念旬岁。

遂乃搜访中外,裒集众本,浸寻其义,正其讹舛,十得其三四,余不能具。

窃谓未足以称明诏,副圣意,而又采汉唐书录古医经之存于世者,得数十家,叙而考正焉。

贯穿错综,磅礴会通,或端本以寻支,或溯流而讨源,定其可知,次以旧目,正缪误者六千馀字,增注义者二千馀条,一言去取,必有稽考,舛文疑义,于是详明。

以之治身,可以消患于未兆,施于有政,可以广生于无穷。

恭惟皇帝抚大同之运,拥无疆之休,述先志以奉成,兴微学而永正,则和气可召,灾害不生,陶一世之民,同跻于寿域矣。

国子博士臣高保衡光禄卿直秘阁臣林亿等谨上黄帝内经 序启玄子王冰撰夫释缚脱艰,全真导气,拯黎元于仁寿,济赢劣以获安者,非三圣道则不能致之矣。

《黄帝内经》简介以及概要《黄帝内经》简介以及概要《黄帝内经》,简称“内经”,是我国现存最早的一部医学理论着作。

《黄帝内经》是我国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》),也是第一部冠以中华民族先祖“黄帝”之名的传世巨著,是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代哲学理论的基础之上的,反映了我国古代朴素唯物主义辨证思想。

黄帝内经成编于战国时期,是中国现存最早的中医理论专著。

总结了春秋至战国时期的医疗经验和学术理论,并吸收了秦汉以前有关天文学、历算学、生物学、地理学、人类学、心理学,运用朴素的唯物论和辩证法思想,对人体的解剖、生理、病理以及疾病的诊断、治疗与预防,做了比较全面的阐述,确立了中医学独特的理论体系,成为中国医药学发展的理论基础和源泉。

现存最早的中医药学著作《黄帝内经》收载的成方13首中,就有10种中成药,并有丸、散、酒、丹等剂型。

《黄帝内经》是早期中国医学的理论典籍。

世简称之为《内经》。

最早著录于刘歆《七略》及班固《汉书?艺文志》,原为18卷。

医圣张仲景"撰用素问、九卷、八十一难……为伤寒杂病论",晋皇甫谧撰《针灸甲乙经》时,称"今有针经九卷、素问九卷,二九十八卷,即内经也",《九卷》在唐王冰时称之为《灵枢》。

至宋,史嵩献家藏《灵枢经》并予刊行。

由此可知,《九卷》、《针经》、《灵枢》实则一书而多名。

宋之后,《素问》、《灵枢》始成为《黄帝内经》组成的两大部分。

1 成书年代和组成内容关于探讨《黄帝内经》成书年代的问题,早经许多学者在这方面作过考证,一般都认为写成于战国时期,加上"黄帝"的名字,不过是后人的伪托而已。

道教医学经典书籍道教医学是一门独特而古老的医学体系,深受中国传统文化和哲学的影响。

道教医学经典书籍记录了道教医学的理论和实践,为后世医学家提供了宝贵的指导和启发。

在本文中,我们将介绍几本道教医学经典书籍,深入探索其中的智慧和理论。

1. 《黄帝内经》《黄帝内经》是道教医学中最重要的经典之一,是中国古代医学的奠基之作。

这部书由黄帝与医师伯高的对话形式组成,分为两部分:《素问》和《灵枢》。

《素问》主要探讨人体的结构、功能和病理,提出了“四诊法”和“阴阳五行”的理论;《灵枢》则强调调节和保护人体的方法,包括饮食、运动和针灸等。

《黄帝内经》系统地阐述了道教医学的核心观点,强调了人体与自然界的相互关系和平衡。

这本书不仅对中国传统医学的发展产生了重要影响,也对世界医学史产生了深远的影响。

2. 《神农本草经》《神农本草经》是中国古代一部重要的药物学著作,被认为是道教医学的经典之一。

这本书共收录了365种动植物药材,并详细描述了它们的性味、功效、用法和配伍等信息。

《神农本草经》的作者是神农氏,是中国古代传说中的神农尝百草之人。

这部书首次系统地分类和整理了中国草药,并对其药理作用进行了探索。

在道教医学中,草药被广泛应用于治疗和预防疾病,而《神农本草经》则为后世的药物研究和应用提供了重要的参考依据。

3. 《千金方》《千金方》是李时中在唐朝编写的一部著名的医学书籍,也是道教医学的重要代表作之一。

这本书收集了唐代以前的医学著作,总计460种方剂。

它不仅介绍了药物的制备方法和应用,还包含了医疗技巧、饮食调养和针灸推拿等内容。

《千金方》在道教医学中扮演了重要的角色,强调了药物治疗与饮食调理的结合,倡导了个性化医疗的观念。

这本书全面而系统地总结了中国古代医学的成果,对后世医学研究有着重要的影响。

4. 《般若医方》《般若医方》是晚唐时期医学家孙思邈的代表作之一,也是道教医学的经典之一。

这本书包含了各种疾病的诊断和治疗方案,同时涵盖了饮食调理、药物疗法和针灸等内容。

道家版黄帝内经,《玄隐遗密》之阴阳“甲甲”篇云波释义(本文系作者个人见解,纯粹为了传播传统文化,文章均只在今日头条首发)《玄隐遗密》没有文字记录,一直以口口相传、记忆传承的方法,代代相承。

历经90代人,历时3300余年,于公元2008年,第91代传承人三申道长将其11岁时吟诵、用时7年记忆的40多万字的浩繁古籍《玄隐遗密》公布于众。

【全段原文】:《上經、知辦》曰:“見,所見;見不見。

不見見;見見愚乎弗見。

見見也,乃謂常見。

見弗見之見,見見之見;不見見見,見而得之道矣”。

故見見者,有;非見見者。

不見見者,有;非不見,見者。

不見,見不見者。

見見不見乎?見不見見焉?是以,見見者,陰也。

不見見者,陽也。

弗見而可見見者,陽中之陽。

見見,見而弗見者,陰中之陽也。

不見見,工也。

不見見見,神也。

若(影付);陰陽之道;生之榻也。

天地之常也,恒生之主也。

然哉,見而盲於心者,不謂見見而不見者也。

見乎見,不見乎見。

不見見者,見矣。

是故天之道者,見而弗見也。

地之道者,見可見見也。

故見而弗見見之見者,道也。

見見而不見見見者,常也。

道者,諸象之根也。

常者,眾妙之始也是時也,亦非時也。

是常也,亦非常也。

時有所應,亦有非應。

常有亘常,亦有非常。

恒有不常之見,亦恒有不見見者,宣有弗明而愚者哉。

且夫病病,始攝養也。

生養也,此常也。

然而有未成而病者,病而屍如死者,非然哉。

是以聖人知民之苦,而立醫之道者,治其病也。

諸求之於未治而治者,養攝之道蒙也”。

“甲甲”篇云波释义:(我在原文上,有几处标点符号被我稍微改动)【原文】:《上經、知辦》曰:“見,所見,見,不見。

不見見,見見愚乎弗見。

見見也,乃謂常見。

見弗見之見,見見之見。

不見見見,見而得之道矣” 。

注:见:可以为显现,示现,显示,看见,观察,发现,理解的意思。

分句大意是:“见,所见”:显现出来事物,所能被我们眼睛看见。

(也可以理解为:有形的事物,能被我们看见)“见,不见”:我们眼睛看到的事物,有其我们不看到的一面。

《黄帝内经》概述《黄帝内经》概述内经是现存最早的医学典籍“医学之宗”,是中医治病的大政方针,下面是小编整理的《黄帝内经》概述,一起来看看吧。

国学的核心,实际上就是生命哲学。

《黄帝内经》,是以“黄帝”的名字命名的、影响最大的国学经典。

作为中国传统文化的经典之作,《黄帝内经》不仅仅是一部中医名著,更是一部博大精深的文化巨著。

第一部中医理论经典。

人类出现以后,就有疾病,有了疾病必然就要寻求各种医治的方法,所以医疗技术的形成的确远远早于《黄帝内经》。

但中医学作为一个学术体系的形成,却是从《黄帝内经》开始的,所以《黄帝内经》被公认为“中医学的奠基之作”。

第一部养生宝典。

《黄帝内经》中讲到了怎样治病,但更重要的讲的是怎样不得病,怎样使在不吃药的情况下就能够健康、能够长寿。

《黄帝内经》有一个非常重要的思想:“治未病”。

如“不治已病治未病,不治已乱治未乱。

”第一部关于生命的百科全书。

《黄帝内经》以生命为中心,讲了医学、天文学、地理学、心理学、社会学,还有哲学、历史等,是一部围绕生命问题而展开的百科全书。

通过《黄帝内经》,能够洞察生命规律,学会了解自然,关注自身,顺应自然法则,达到天人合一,从而让人拥有健康的体魄,延长寿命。

《黄帝内经》从宏观角度论述了天、地、人之间的相互联系,讨论和分析了医学科学最基本的`命题——生命规律,并创建了相应的理论体系和防治疾病的原则和技术。

《黄帝内经》一书还蕴藏了很多哲理。

譬如,《黄帝内经》主张以医道医德,尽显人道品德。

“黄帝曰:余闻先师,有行必减弗著于方,余愿闻而藏之,则而行之,上以治民,下以治身,使百姓无病,上下和亲,德泽下流,子孙无忧,传于后世,无有终时。

”可见,黄帝的形象,是个念念不忘民众疾苦、以天下病痛为己病痛的形象,其忧民意识,令人感怀。

连岐伯都情不自禁地赞叹他:“远乎哉问也。

”恳切求教疗法,处处可见。

问的之多之细、不厌其烦,令人深感其对生命无微不至的关怀之情。

内经经典语句1.春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓行,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应也,养生之道也。

本書為道家歷代所秘傳黃帝內經,不同于傳世版本,三申道長將之公之於眾,發於百度空間,以惠大眾,善莫大焉。

Zqhwsl不知醫,然知內經之重要,特輯錄成文。

内篇縂目黄帝《内經》上99陰陽12太無10太合12太乙8太初9太始11太易12太素9太无8太微8黄帝《内經》下75太樸10太華11太常10太昊10太玄11太沖5太虚9太黄9附: 天水劉道長傳說明:1.本書由zqhwsl根據三申道長百度空間日誌內容整理而成;2.每篇文章前的序號由zqhwsl所加;3.每篇文章前的日期時間為原日誌的發表時間;4.上古遺文,文辭古奧,文中有多處無法打出的字以同音字或相近字代替;黄帝内經上篇2009年01月22日星期四06:02陰陽1《上經、知辧》曰:“見所見;見不見。

不見見;見見愚乎弗見。

見見也,乃謂常見。

見弗見之見,見見之見;不見見見,見而得之道矣。

”故見見者有;非見見者;不見見者有,非不見見者。

不見見不見者,見見不見乎?見不見見焉?是以見見者陰也,不見見者陽也;弗見而可見見者,陽中之陽,見見,見而弗見者,陰中之陽也;不見見,工也,不見見見,神也。

若(髟付)陰陽之道,生之樞也,天地之常也,恒生之主也。

然哉!見而盲於心者,不謂見見而不見者也。

見乎見,不見乎見。

不見見者,見矣。

是故天之道者,見而弗見也。

地之道者,見可見見也。

故見而弗見見之見者,道也。

見見而不見見見者,常也。

道者,諸象之根也。

常者,眾玅之始也。

是時也,亦非時也;是常也,亦非常也。

時有所應,亦有非應;常有亘常,亦有非常。

恒有不常之見,亦恒有不見見者,豈有弗明而愚者哉!且夫病病,始攝養也;生養也,此常也,然而有未成而病者,病而屍如死者,豈非然哉!是以聖人知民之苦,而立醫之道者,治其病也。

諸求之於未治而治者,養攝之道蒙也”。

故經曰:‘道生唯一,一生唯二,二生爲三,三生萬物,萬物負陰而抱陽,衝气以爲龢。

是以宇宙一也,天地陰陽二也,齊之人物之生三也。

故‘逹道無形’而天地運行有序,‘逹道無名’而萬物生息爲紀,‘逹道無亟’而立陰陽爲萬物之綱紀。

綱者綱領也。

紀者規律也。

實乃變化之父母,生殺之本始,萬物之砥柱,立極之源泉也。

故有言,積气以負鵬。

言天乃陽之所象也,積水以載舟;言地乃陰之所凝也,則天爲陽而地爲陰。

其顯也,則‘陽動而陰靜,陽升而陰降’,‘陽主生而陰主長’。

‘陽爲衝龢,陰爲柔順’。

‘陽燥陰濕,陽表陰斂’。

‘陽躁陰寒,陽生陰成’。

陽清陰濁,陽長陰藏。

往陽至陰,數陽遲陰。

抱陽負陰。

內陰外陽。

淡陽濃陰。

故曰:‘陽者生气之母,陰者形象之根者’矣。

若(髟付)陰陽之變化,有方無端。

嗟乎彊弱,盛衰之應驗,隨時化變。

是以熱極而生寒,寒極而生熱,熱散而寒凝,火升而水降。

反此曰病,何謂耶?逆陰陽之質性內變生焉。

2 故經曰:“順四時之變,勿違勿逆。

承天地之沖龢,應順應虛,則養生之道成矣”。

故曰:‘陰藏於內,而陽之守也,陽在乎外,而陰之使也’。

清陽實於四肢,濁陰歸乎六府,內化而益,外化而實。

陰陽相守,天地交化;周而復始,生生不息。

故治必求於本,求其本則能除末。

故日形衛,陽在外也,月形營,陰在内也。

陽化(气火),陰成形。

寒氣生濁,熱气生濕。

濕氣清下則生肢痺,清气在下則爲飱泄。

濁氣在上則生嗔脹,故陰陽反作,病有從逆。

故水爲陰,火爲陽。

陽化(气火),陰歸味。

味歸形,形歸气,气歸精,精歸化。

故精食气,形食味。

化生精,气生形。

味傷形,气傷精。

精化爲气,气傷於味。

陰之味出下竅,陽之气出上竅。

故味厚者陰,薄爲陰之陽。

气厚者爲陽。

薄爲陽之陰。

味厚泄,薄則通。

气厚則發泄,味厚則發熱。

壯火之气衰,少火之气壯。

壯火食气,气食少火。

壯火散气,少火生气。

故多(重)寒則熱,多(重)熱則寒。

陽閉生熱,陰閉生寒。

寒則蝕形,熱則蝕气。

气蝕形,傷爲痛。

形蝕气,傷爲腫。

風勝則動,動則爲風,熱則爲腫,腫爲鬱成。

燥勝則乾,乾爲津衰。

寒勝則浮,浮爲積涎。

濕勝濡瀉,瀉爲火焱。

故喜怒傷者血气,寒暑傷者形骸。

暴怒傷陰,暴喜傷陽。

厥气上侵,滿脈去形。

喜怒不節,譬若寒暑過度,寒暑過度,生乃不固。

故申而言曰,重陰其象必陽,重陽其象必陰。

冬傷於寒,春必温病;春傷於風,夏當飱泄;夏傷於暑,秋必痎瘧;長夏傷於濕,冬必欬嗽;秋傷於燥,冬必涎喘。

故上古聖人,論理人形,列别臟腑,端絡經脉,會通六合,各從其經。

气穴所發,各有處名;經臟絡腑,屬有所部;谿谷屬骨,皆有所起;分布逆從,各有绦理;四時陰陽,盡有經紀。

外内之應,皆有表裏。

人之能常,得之程一矣。

3 經言:“天象陽也、气也、圜也、動也、輕也、淡也,故清龢之气,益氜而通之。

地象陰也、味也、方也、靜也、重濁也、濃厚也,故重濁之氣,補陰而實之。

陽宣也,陰沉也,故益陽以輕淡味薄气厚之屬,以其清也;塡陰則以其重濁濃厚之色味,以其性沉而滯也”。

故‘气本乎天者親於上,質本於地者親其下’,乃各從其頪也。

陽發腠理,陰走五臟。

陽充四肢而動,陰歸五臟而靜。

是以陽者爲气,气厚則純陽也。

陰者爲味,味厚者乃純陰也。

而气薄者,陽中之陰也,味薄者,陰中之陽也。

以其質言,則輕者內疏者皆陽也,重者內密者陰也。

以形言,則花爲陽,實爲陰。

葉爲陽,莖爲陰。

枝爲陽,節爲陰。

幹爲陽,根爲陰。

皮爲陽,木爲陰。

地上爲陽,土中爲陰。

陰之气潤乎下,然味厚則滯利,味薄疏通。

陽之气行於上,然气薄則發泄,气厚者發熱。

故火之盛也必衰,火之生乎必盛。

气生壯火,少火滋气。

故‘气遇壯火則耗散,气得少火則生長。

逢濕痰(水上火下,皮命切,音病,其火蒸津涎鬱結之爲病)(肉网肉)(音紀)則鬱,倂邪則妄’也。

以五行言,則火陽水陰,金陽木陰,土寄四時,陰多陽少。

四時而言之,則春夏爲陽,秋冬爲陰。

故味,其辛甘爲陽,功在發散;以其辛散甘緩之故也。

气味酸苦爲陰,用於湧滯;以其酸收苦滯之故也。

且陰陽一,之變無端。

五味之化方方。

失其時則變也。

4春之色青。

故青色之陽,袪風解表而通宣。

陰者,清熱解毒。

夏之色赤。

故赤色之陽,理血龢中。

陰者,消瘀破積。

秋之色白。

白色之陽,除濕利竅。

陰者,益气填中。

冬之色黑。

黑之陽者,可以消渴補虛。

陰者,彊筋壯骨。

長夏之色黃。

“黃色之陽也,消病解鬱,龢中理气。

黃色之陰者,益气培陰。

消無妄,祛其煩渴,解相頪,袪其毒燥”。

故酸大濇滯,酸少消瘀。

苦大解毒,苦少清熱。

甘大降火,甘少得益。

辛大散結,辛少疎利。

鹹大滲利,鹹少填補。

故味之合,弗得甚之。

色之治,弗可過之。

性,爲之從也。

味,爲之歸也。

气,爲之使也。

故其龢,當有其紀也。

是以、形、色、性、味,爲歸經之母。

矀之龢伍也,其清濁薄厚,當則無失,適則能已。

味殊有别,性殊往度。

形殊有指,色殊有異。

治以湯液,當明其眞耶。

虛實寒熱,時差地異。

大小質地,各有其極。

(髟付);日月晦明之推移,天道斥隍之圍變,物,無不易之質性,气,無不應之可虞。

故言傳之當愼,匪人勿示。

好大莫取,貪功不及。

從分恖髙,見力及隙者,不可得傳也。

其貴持從來之得爲我,嗇而藏寶,學非學,革工無術。

貪守套虚,陳規拒乂;抑有知以启腐膏,伐弱張暴,炎炎不得息止,衛生之道,何以彰光哉?嗚呼!百姓無過也。

常禍切而不任之,時病之狂,岌岌以危,異怪之患,隨气而猖,當此之時,爲工婪,則張狂不度,學爲利,則爲好所移。

欲大彰,嗜大踨,炎炎莫明,何以衛生?可不悲歟?可不憂乎?是故耳。

5故曰:乾坤定位,陽綱陰柔。

陽彊陰弱,陽虛陰實。

陽浮陰沉,陽弦陰革。

陽數陰遲,陰短陽長。

陰濇陽滑,陰結陽鼓。

陰代陽搏,陰微陽洪。

陰緩陽緊,陽芤陰牢。

陰濡陽動,陰弱陽促。

陰小細伏,陽散耎大。

灋,天地自然之道,應時而辧。

合陰陽萬物之動靜,呈象以明。

故曰:“日陽月陰,夜陰晝陽。

互動而龢,則生道倡”。

故經曰:“四時之動也,與之上下”。

陽中之陽,其精華榮乎神,陽中之陰,其晶衛乎精。

其次資乎性,而養乎筋血。

陽者,衛乎形表,活躍有形,而司生者也,固而衛乎外。

故“陽不勝陰,則五臟(气火)爭,九竅閉塞”。

“陰中之陰,其精萃榮乎臟。

陰中之陽,其晶養及精髓;其次營乎血,而資乎肌裡”。

“(髟付)形者,陰居上而濡,陽在下而活。

故臟;見殭勁弦濇者,非吉。

腑;見搏擊鼓急者,大禍。

陽則患,陰則害。

”此不易之程矣。

故曰:“陰不勝陽,則脈流搏急,而疾走狂歌”。

“陽上行而衛乎外,陰下行而營乎裡”。

陽之養也則袪煩勞。

忌甚怒,汗勿風,寒勿傷,毋恖懕則神气清而陽龢氣爽,陰之養也則戒憂鬱,禁急燥,多息眠,少惑牽,尐熱煎,則心志靜而血養臟安。

‘陰平陽秘,精神乃治’;陽龢陰靖,生道益昌。

6憼言浩浩,無過調乎陰陽。

鍼石湯醴,衹在補利得當。

故‘陰不可舉,陽不可墮;對癥而司,相得乃長’。

故“陽者動气也,莫可閉之,閉漬則狂瘋癲厥、中風喎斜。

陰者寧龢也,莫可動之,燥動則客陽亢眩暈,鬱悶煩懣”。

若(髟付)陰陽之道明,則程道之機徹。

是以‘春病頭項,風傷於陽;鮮勞於陰之害’也。

‘夏病胷肋,膩(音病,病頭上水下火)鬱悶,傷於絡也’;‘秋病肩背,燥風濕蝕,邪風客於肺’也;‘冬病腰腹四肢,寒邪風毒,勞乎筋髓也’。

故春者,天气以生,地道初萌。

當夜臥早起,踏青徐步,鬆形深納,緩气鬆行,養乎陽道,以資志意也。

違則傷肝,夏爲瘀結,秋則寒變;甚則木气臃腫,營血濁粘,是爲陰入乎陽。

夏者,天地交化,品物華實。

早臥早起,迎日緩行,清心養神;使華毓秀,濁滯清宣,通乎腠膚也。

違則傷心,長夏少血;秋爲痎瘧,心(气火)閉塞,血路不暢。

奉收者少,冬至重病。

長夏者,四時之所彚也,土濕石汗,木蕭火鬱,晚臥早起,動靜龢睦,當汗當溫,以致中龢。

逆之則傷脾。

秋則濕淫,逆水糜乎胃腸,春發瘡疹,夏當濕癢,甚而病消癉滿渴,水渙不收。

秋者,風气大動,地氣顯明。

早臥早起,與雞俱興;平心靜气,內守神恖;靜立庭外,以緩秋刑,逆則傷肺。

入冬气塞,而爲飧泄,而爲乾咳。

風動(痰)火,則爲癆爲痺。

奉藏者少,冬病气短,至夏瘡癢。

冬者,萬物閉藏,水(仌水)地坼。

早臥晚起,必待日光;使志伏匿,內守勿離,去寒就溫;緩步於庭,動無勞骨,勿泄乎陽。

逆則傷腎,春則痿糜,夏當厥逆,傷於骨則寒而逆冷,四時少溫,骨漸僵硬,曲伸不利。

此四時應五行之變也。

7若(髟付);陰陽之道,圜之無端。

陰陽之化,如影與形。

影雖虛而形無可去,形唯一而影然若即。

“故陰之質、無陽不宣。

陽之气、無陰不功。

”故陽動者,因圓以成象。

陰靜者,基方而頪形。

天著形以二十四气,气歸其根。

地著體於一十二質,質分濁清。

故‘日作,气歸胃以施化。

夜息,气歸膽以施衛。

是以病胃氣弱,病膽邪盛。

胃氣者,動气也。

膽氣者,静气也。

故動之,衛在陽明。

静之,衛在膽。

其,胃氣虚也,則求營於脾,故使脾虚而人不力。

其膽氣虚也,則求營於肝,故使人易怒,易感邪而少寐多驚’。

“風迺時氣;客,二氣以相搏。

性爲風君;作,過則内吹不已。

恖爲火王;用,過則消乎血氣。

”外邪時干,内邪從乎氣性;外者易息,而諸内者難已。

“心爲營王,腦迺行主。

腦,爲生臟而司腑運。

膓,爲心之腦全乎生。

”故齊爲雷霆之淵,患矯之師。