中外文化交流史

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:49

中外文化交流史上的重要事件中外文化交流史上有许多重要事件。

这些事件不仅影响了各国文化的传承和发展,也推动了人类文明的进步与交融。

以下将从四个方面,介绍几个中外文化交流史上的重要事件。

一、古代历史时期文化交流中国是世界上最古老的文明之一,其历史可以追溯到几千年前的夏朝。

而古代中国又与周边各个国家进行了广泛的文化交流。

在西元前二世纪,丝绸之路的开通使中西文化交流进入了一个全新的时代。

汉武帝派遣张骞出使西域,并于公元前104年开辟了通往罗马帝国的古丝绸之路,使中国文化与中亚、印度、波斯、希腊、罗马等各国文化交流。

这不仅促进了丝绸、茶叶、瓷器等中国特产的出口,也带来了佛教、伊斯兰教、基督教等宗教的传播,培育了世界文化多样性的度量和智慧。

二、中世纪时期的文化交流14世纪至17世纪是欧洲文艺复兴和大航海时代。

在这个时期,西方国家开始越过大西洋、印度洋等远洋进行探险、贸易和殖民。

也在这个时期,中国、日本、朝鲜等东亚国家的文化逐渐传到了欧洲,逐步加深了亚欧文化交流的影响。

例如,马可·波罗在13世纪前往中国,将中国的文化习俗、历史、技术知识和地理信息介绍给了西方人。

同时与中国建交的葡萄牙航海家菲利普·波尔图加利也将中国的地图带回欧洲,并使它被大量印刷和使用。

此外,欧洲人对日本的文学、美术等文化也产生了浓厚的兴趣,随着东亚和西方文化的交融,一些珍奇的文化物品,如瓷器、家具、丝绸等,也得以传至欧洲,推动了艺术、工艺和思想的进步。

三、近代时期的文化交流20世纪是中外文化交流史上的重要时期。

在这个过程中,全球各国都经历了繁重的社会变革和战争。

其中,中国文化的传播与西方文化的介入有着深刻的历史和文化影响。

一方面,中国文化传承着丰富多彩的传统文化,如《论语》、《孟子》、《佛经》等不断被翻译、传播。

另一方面,西方国家通过驻华传教士的活动,把西方的宗教、科学、技术等知识传入中国,推动了中西文化的交流、融合和创新。

中外文化交流史心得体会3000字中外文化交流史是全球范围内发生的各种文化相互影响、相互传播、相互融合的历史过程。

在这个历史过程中,各个国家的文化不断与其他国家的文化相遇,相互交流,逐渐形成了自己独特的文化风貌。

我在学习中外文化交流史中深有感触,以下是我的心得体会。

中国与西方文化的交流始于汉朝时期,由丝绸之路向西传播,为中西文化交流打下了良好的基础。

唐朝大唐西域都护府的建立,为中国向西方传播文化提供了保障。

唐境外使节曾前往吐蕃、印度、波斯、阿拉伯等地,与当地学者交流,在礼仪、美术、文学、数学、天文、医学等领域取得了丰硕的成果,并将汉字等文字传播到西方,为中西文化交流铺平了道路。

随着帝国主义的兴起,西方列强对中国文化进行批判、攻击、诋毁等,西方方面的文化传播主要表现为对中国文化进行抨击和贬低。

然而,中国人在这个过程中并没有放弃自己的文化,反而加强了对自己文化的认识和宣传。

中国人开始重视本民族文化,将中国文化展示给世界,实现了国家文化自信。

近代以来,在中国不断吸收西方文化的同时,中国的文化也被广泛地传播到西方国家。

20 世纪初,中国的新文化运动推动中国文化的现代化,影响了中国思想家和文化人的思想政治觉醒。

他们借鉴西方文化中的新思想和理念,并将其融合到中国文化中,为中国的现代化事业注入了新的力量。

同时,中国的文化也逐渐成为世界文化的一部分。

传统的中国文化、哲学、道德观念、文学艺术等方面的知识在海外学者与文化爱好者的传承下逐渐得到认知和认可。

孔子学院、中华文化中心,海外华人社团等都在向世界宣传中国的文化和文化价值观。

中外文化交流是一项不断发展和深化的历史进程,它所带来的无限可能与展望也在增加。

中国文化在向世界传递的过程中,需要考虑到不同国家、不同文化的特点,有积极吸纳、有主动推广,保持本民族文化繁荣发展的同时,也要兼顾与世界各国文化的交流合作。

在此基础上,实现中西方文化的优势互补,共同促进文化多样性,以推动人类文明进步与繁荣。

中外文化交流史一、引言中外文化交流是人类历史上极为重要的一部分。

通过交流,不同文化之间的知识、价值观和技术等得到了传播和共享,促进了人类文明的发展。

本课程旨在介绍中外文化交流的历史,探讨其对各自文化的影响以及对全球文化发展的贡献。

二、古代中外文化交流1. 丝绸之路的开通和文化交流丝绸之路起始于中国,是连接中国与欧亚大陆的交通要道。

通过丝绸之路,东方的中国和西方的罗马帝国进行了广泛的文化交流。

这种交流不仅包括物质贸易,还有宗教、哲学、艺术等领域的交流。

例如,佛教通过丝绸之路传入中国,对中国的哲学和艺术产生了深远影响。

2. 中西方文化的交汇与冲突在中世纪,随着西方航海技术的发展,欧洲开始探索新大陆,与东方文化产生了深入的接触。

这种接触既带来了文化的交流,也引发了文化的冲突。

西方传教士的到来使得基督教传入了中国,同时也引发了中国传统文化与西方文化的碰撞。

三、现代中外文化交流1. 科技和媒体的发展促进交流现代科技和媒体的发展加速了中外文化交流的速度和广度。

通过互联网,人们可以轻松地获取到全球各地的文化信息,实现跨国界的交流。

同时,电影、音乐、游戏等娱乐产品也成为中外文化交流的重要媒介,深受全球青年的喜爱。

2. 文化产业的崛起随着经济全球化的深入推进,文化产业在中外文化交流中扮演着重要角色。

中国文化产业的崛起为世界各国带来了中国传统文化的精华,如京剧、中国画等,同时也为全球市场提供了更多丰富多样的文化产品。

四、中外文化交流对各自文化的影响1. 中文和英语的互相借鉴中外文化交流使得中文和英语相互借鉴,丰富了两种语言的词汇和表达方式。

例如,汉字。

1、中国文明多元发生,华夏(河洛)、东夷(海岱)和苗蛮(江汉)三大先民集团。

2、日本长期称中国人为“秦人”,称中国为“汉土”、“唐土”,江户时称中国人为“明人”、“清人”。

此外,印度称中国为“支那”,意谓“文物之国”;希腊、罗马称中国为“赛里丝”,意谓“丝国”。

3、武威、酒泉、張掖、及敦煌,史称「河西四郡」。

4、中西交通有三條主要的通路:敦煌道、永昌道、交廣道。

5、印度佛教有三大宗:中观宗(大乘空宗称为般若空宗,即中观宗)瑜珈宗(即大乘有宗)密宗(佛教与婆罗门教调和而成)。

6、四大翻译家:鸠摩罗什、真谛、玄奘、不空(义净)7、八宗:密禅天台净土法相华严律三论8、最早的佛寺是河南洛阳的白马寺。

9、山西五台山、浙江普陀山、安徽九华山、四川峨眉山,共称“中国佛教四大名山”。

山西五台山与尼泊尔蓝毗尼花园、印度鹿野苑、菩提伽耶、拘尸那迦并称为世界五大佛教圣地,或者世界五大佛教名山。

10、世界著名寺院:虎穴寺(不丹国)、白龙寺(泰国)、普兰巴南神庙(印尼)、波罗浮屠(印尼)、吴哥寺(柬埔寨)、布达拉宫(中国)11、魏晋南北朝:“魏”指的是三国里的曹魏,“晋”主要指的是司马氏所建上的西晋与东晋,“南北朝”则指当时南北对峙的几个朝代,南方包括宋、齐、梁、陈四朝,北方则有北魏、东魏、西魏、北齐、北周及最后统一全国的隋朝。

12、【六朝】:吴、东晋、宋、齐、梁、陈13、三武一宗:北魏太武帝,北周武帝,唐武宗和后周世宗。

“14、敦煌莫高窟(甘肃)、云岗石窟(山西大同)、龙门石窟(河南洛阳)和麦积山石窟(甘肃),堪称中国四大石窟。

15、新疆千佛洞之一:克孜尔千佛洞——中国第二敦煌。

16、佛教三宝:佛宝(教主)、法宝(教义)、僧宝(教众)八宗:密宗、律宗、禅宗、三论宗、天台宗、法相宗、华严宗、净土宗17、佛教、基督教、伊斯蘭教為世界三大宗教之一。

18、佛道四谛:“苦谛”、“集谛”、“灭谛”、“道谛”八苦:生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、放不下苦三毒:贪、嗔、痴19、十二因缘:无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死20、朝鲜三国并立:高句丽百济新罗21、全國四大名城:長安、揚州、成都、敦煌22、三大名绣:蜀绣、湘绣、苏绣四大名锦:云锦(南京)、壮锦(广西)、宋锦(苏州)、蜀锦(成都)23、七大古都:安阳、西安、洛阳、开封、南京、杭州、北京。

中外⽂化交流史笔记中外⽂化交流史1、本课程所讲中外交流史,主要是近现代国家概念和国际法成⽴的历史现象。

2、包含了涉及历代中原汉王朝与周边异民族和国家的交往或战争的关系。

如匈奴、西域、回纥、突厥、七诏、蒙古、⾦、⼥真等。

3、如今他们⼤部分已成为中华民族的⼀员。

⼆、⽂化的概念1、⼗九世纪中叶以来,因国际学术界不同学科领域,曾先后给“⽂化”这⼀概念下过百数⼗种定义。

2、⼈类学、⽂化⼈类学、考古学、社会学、历史学、传播学等不同学科有不同的⽂化定义。

3、从⽂化的发⽣、⽂化的功能、⽂化的核⼼内涵、⽂化的基本性质等⽅⾯,阐释⽂化丰富⽽确定的特点。

⽂化⼈类学的⽂化概念1、⽂化⼈类学者给⽂化的定义,认为⽂化是⼀种⾏为范式。

它不仅是⾏为的产物,⽽且是今后⾏为创造的要素和条件。

2、这种⾏为范式分为“明⽰的⽂化”和“隐⽰的⽂化”《⽂化⼈类学的⼗五种理论》绫部恒雄著/国际⽂化出版公司哲学的⽂化概念1、⽂化是⼀个名族在特定的⾃然的、社会的、历史的条件下长期⽣活所形成的民族⽣活、思维⽅式、⾏为⽅式中共同的东西。

是民族精神的结晶。

近乎民族性。

2、⽂化可分为表层的和深层的、具体的和抽象的、⼴义的和狭义的。

历史学的⽂化概念1、从历史学的⾓度,⽂化是指⼀个民族在长期的历史过程中,所从事的物质⽣活和精神⽣活成就的总和。

2、⽂化分为三个层⾯,物质的(⽣产⽣活⽤具)制度的(典章法律,⽣产交换⽅式,社会风俗)精神的层⾯(哲学、⽂学、美术、⾳乐、宗教等)第⼆讲丝绸之路上的异域形象张骞凿空与丝绸之路张骞:今陕西成固⼈(约前164-前114年)汉武帝时在朝中做郎官西域的概念⼴义的西域,是指通过葱岭(今帕⽶尔⼭结和昆仑⼭、喀喇昆仑⼭脉西部诸⼭的总称)所能达到的⼴⼤地区,涵括中亚、西亚、印度半岛,乃⾄东欧、希腊罗马、北⾮等地域。

狭义的西域,是指葱岭以东的地区,涵括今天我国的新疆、青海、西藏等地。

张骞出使西域第⼀次:公元前139-127年。

欲联络⼤⽉⽒抗击匈奴。

中外文化交流史课件 (一)随着全球化的加速和世界范围内的交往与合作的推进,中外文化交流变得日益频繁和广泛。

为了更好地了解中外文化交流的历史与现状,一些学校和机构推出了“中外文化交流史课件”。

一、课件的目的这些中外文化交流史课件的目的是提供一个系统的历史视角,使学生、教师和其他人能够深入了解中外文化交流的各个方面及其意义。

包括以下方面:1.历史:介绍中西文化交流的历史背景,从文化前史到现代,以便全面理解。

2.文化:比较中外文化的不同之处,解释这些差异的原因,并帮助学生理解跨文化交际的重要性。

3.地理:介绍和讨论地域条件如何影响中外文化交流,特别是跨国界的交流。

4.艺术和语言:介绍艺术和语言如何通俗易懂地表达和传递中外文化信息的特点。

二、课件的内容中外文化交流史课件强调历史和现代性的密切联系,并给出以下方面的内容:1.第一次中外交流:介绍古代的商贸往来,包括丝绸之路、东西方文化传入和汉武帝的东巡,还有马可波罗和郑和的旅行。

2.交流变得更广泛:介绍康熙、乾隆、嘉庆和道光时期的对外开放,以及欧洲列强侵华与中国抵御侵略的历史。

3.跨文化交际:讨论在文化差异这一重要问题上如何了解一种文化和社区的独特性,并讨论文化交流在全球化和跨国际范围内的快速集成中所扮演的角色。

4.艺术和语言:重点讨论艺术和语言在中外文化中的功能,以及如何利用艺术和语言来翻译和传达中外文化信息。

三、课件的使用中外文化交流史课件可应用于学校、社区和其他各种环境中,而不仅仅是在西方文化教育和中国教育中。

它不仅是一个教育工具,还是一个文化交流的窗口和平台。

1.教育:作为一种教育工具,使用它来帮助学生更全面地了解中外文化交流的历史和现状,可以加深学生对中外文化的理解,同时也能培养学生的思辨和分析能力。

2.文化交流:通过中外文化交流史课件,人们可以更直观地了解中国文化,同时让其他国家更加了解中国文化。

从而实现文化交流和文化融合,促进中外文化的交流和合作。

●史学专论《五千年中外文化交流史》序戴 逸 一部世界文化史从某种意义上讲,就是各民族文化相互传播、碰撞、融合和不断创新的历史。

学术界比较公认的人类“原生文化”发祥地的埃及、巴比伦、印度、中国,也有人称作尼罗河文明、两河(底格拉斯河、幼发拉底河)文明、印度河文明和黄河文明,就是在文化的交流中不断创新和发展,并影响了世界文化的进程。

发源于尼罗河北部的埃及文化,由于和两河流域的巴比伦文化相距不远,约在一千公里左右,又没有难以逾越的地理屏障,相互交流相对比较频繁。

大量的考古成果已经证明,埃及和两河流域在农业、畜牧业、手工业技术乃至天文、历法、语言文字、算术、服饰等方面有许多相同或相近的地方。

埃及最早的象形文字,就曾受到两河流域的巴比伦图画文字的影响。

美索不达米亚(即两河地区)的苏美尔人所创造的楔形文字,在公元前两千年中期逐步变成了西亚各族人民的通用文字。

由于埃及文化和巴比伦文化的大量交流和融合,学术界也有不少学者将其合称为东地中海文明或西亚文明。

位于南亚次大陆的印度文化,虽然受伊朗高原的阻隔,和西亚文化交流非常困难,但目前的出土文物和一些文献记载充分说明,两个地区也时常有人员和货物的往来,美索不达米亚的图画文字曾传入印度,西亚地区还出土了印度河流域生产的哈拉巴文化的印章。

而作为欧洲文化发源地的希腊文化,很早就和埃及文化、巴比伦文化有着较为广泛的交流。

在埃及曾发现了一个很古老的仓库,里面藏有希腊克里特岛生产的各种金银器皿;在克里特岛上出土的许多文物,则明显地可以寻到埃及文化的因子,克里特的文字、壁画、印章、石器以及各种装饰品都程度不同地受到了埃及文化的影响。

在公元前1500年左右产生于美索不达米亚的乌加里特字母,很早就传到了希腊,希腊字母和阿拉伯字母都是在乌加里特字母的基础上发展起来的,后来的拉丁字母、斯拉夫字母,直至今天的英文、法文、俄文、德文、梵文、阿拉伯文等,就字母来讲,都是乌加里特字母的进一步发展。

学习指南课程学习方法:中国文化源远流长,中外文化交流丰富多彩。

面对这样的学习、研究对象,掌握正确的方法十分必要。

我们要注意掌握以下方法:第一,熟悉先秦、秦汉、隋唐、宋元明清各时代中国疆域的变迁。

因为古代中国的地域曾经是变动不居的,因而,“中外”的概念并不等同于当代。

第二,左图右史的学习方式。

中外文化交流史发生的主角是主体中国文化和客体外国文化,中外文化交流史展开的场景是本土与异域间的跨文化互动,要注重熟悉历史地图与相关路线图。

第三,精神文化与物质文化兼互并重。

文化交流除了宗教、思想、文学、艺术等等精神层面外,在古代,如丝绸、瓷器、制铁术、造纸术、印刷术、中医药等物质文化的交流更为重要和基础,要注意考古发掘和出土文物资料等关于物质文化的知识学习和掌握。

第四,民族性与国际性相结合的视角和心态。

立足中国历史文化,在世界的范围内,以跨文化的眼光,重新认识中国历史文化的民族性特色,从而增进对祖国文化的理解和热爱之情。

同时,在与世界各民族文化的比较中,弘扬精华,抛弃糟粕,他山之石,可以攻玉,使中国文化既保持民族性,又能与时俱进,走向世界。

网络课程学习方法:在学习本课程时,请先浏览“课程信息”栏目,了解课程的简介、教材及参考书目。

然后进入“课程导学”栏目,查看课程教学大纲,了解课程的整体目标、知识结构设置和学习时间;查看自学日历,可以了解每个月有哪些关于课程学习的要求和通知;查看考核要求,了解本课程的考核方式,从而帮助自己更好的完成本课程的学习。

在“课程学习”栏目中,我们设置了两条学习线索:章节学习和历史纵览。

选择章节学习进行顺序学习,依次完成每一章、每一节中的学习活动及测试。

这种学习方式能够帮助你系统全面掌握本课程全部知识。

选择历史纵览按照时间顺序进行学习,点击时间轴上的朝代名称,学习该历史时期文化交流的典型事件。

这种学习方式能够帮助你理清中外文化交流史的时间线索。

在进行章节学习的时候,请你按照14讲的顺序对课程进行浏览学习。

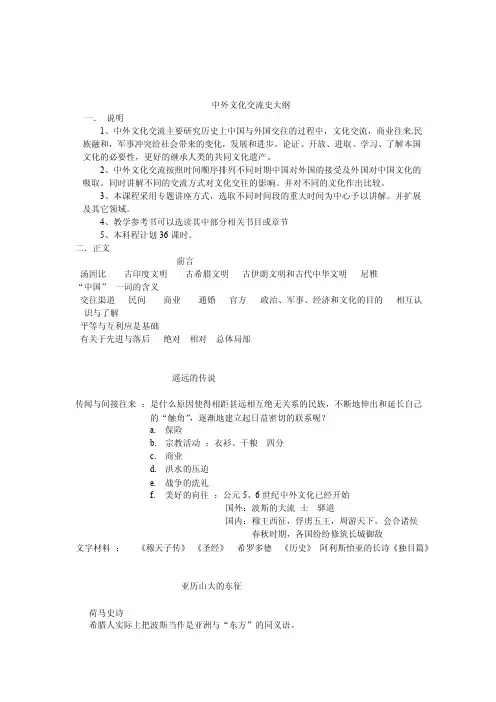

中外文化交流史大纲一.说明1、中外文化交流主要研究历史上中国与外国交往的过程中,文化交流,商业往来,民族融和,军事冲突给社会带来的变化,发展和进步。

论证、开放、进取、学习、了解本国文化的必要性,更好的继承人类的共同文化遗产。

2、中外文化交流按照时间顺序排列不同时期中国对外国的接受及外国对中国文化的吸取。

同时讲解不同的交流方式对文化交往的影响。

并对不同的文化作出比较。

3、本课程采用专题讲座方式,选取不同时间段的重大时间为中心予以讲解。

并扩展及其它领域。

4、教学参考书可以选读其中部分相关书目或章节5、本科程计划36课时。

二.正文前言汤因比古印度文明古希腊文明古伊朗文明和古代中华文明尼雅“中国”一词的含义交往渠道民间商业通婚官方政治、军事、经济和文化的目的相互认识与了解平等与互利应是基础有关于先进与落后绝对相对总体局部遥远的传说传闻与间接往来:是什么原因使得相距甚远相互绝无关系的民族,不断地伸出和延长自己的“触角”,逐渐地建立起日益密切的联系呢?a.保险b.宗教活动:衣衫、干粮四分c.商业d.洪水的压迫e.战争的洗礼f.美好的向往:公元5、6世纪中外文化已经开始国外:波斯的大流士驿道国内:穆王西征,俘虏五王,周游天下,会合诸侯春秋时期,各国纷纷修筑长城御敌文字材料;《穆天子传》《圣经》希罗多德《历史》阿利斯怡亚的长诗《独目篇》亚历山大的东征荷马史诗希腊人实际上把波斯当作是亚洲与“东方”的同义语。

克泰西亚斯赛里斯人(seres)亚历亚多德亚历山大公元前334年35000人,160艘战舰格拉尼科斯伊苏斯战役333年秋大流士三世推罗城亚历山大城高伽美拉巴比论苏撒帕提亚巴克特里亚(大厦)粟特前327年向印度进军前326年撤军次年返回巴比论前323年染病死于巴比论希腊文化的影响大大的东移了 a. 通婚b. 建立希腊风格的城市学校寺庙、剧场和体育馆书籍绘画和塑像文化交流的影响在文化生活各个方面都随处可见,雕塑表现出许多的影响。

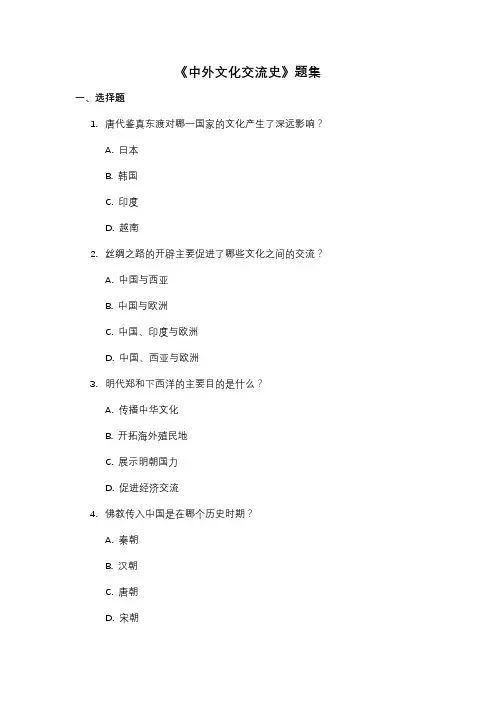

《中外文化交流史》题集一、选择题1.唐代鉴真东渡对哪一国家的文化产生了深远影响?A. 日本B. 韩国C. 印度D. 越南2.丝绸之路的开辟主要促进了哪些文化之间的交流?A. 中国与西亚B. 中国与欧洲C. 中国、印度与欧洲D. 中国、西亚与欧洲3.明代郑和下西洋的主要目的是什么?A. 传播中华文化B. 开拓海外殖民地C. 展示明朝国力D. 促进经济交流4.佛教传入中国是在哪个历史时期?A. 秦朝B. 汉朝C. 唐朝D. 宋朝5.下列哪位人物是中西文化交流的重要使者?A. 李时珍B. 徐光启C. 马可·波罗D. 利玛窦6.“四大发明”中对欧洲文艺复兴产生重要影响的是哪一项?A. 造纸术B. 火药C. 印刷术D. 指南针7.中国的茶文化对哪个国家的饮茶习惯有着显著影响?A. 英国B. 法国C. 德国D. 俄罗斯8.古代中亚的哪种宗教对中国文化产生了重要影响?A. 佛教B. 伊斯兰教C. 基督教D. 祆教9.下列哪部作品是中西文化交流背景下的产物?A. 《红楼梦》B. 《西游记》C. 《几何原本》(中译本)D. 《本草纲目》10.19世纪末,哪位中国思想家提出了“中体西用”的文化主张?A. 严复B. 康有为C. 梁启超D. 张之洞二、填空题1.唐代高僧______东渡日本,对日本佛教的发展产生了深远影响。

2.明朝时期,______的传入对中国军事和科技产生了重要影响。

3.13世纪,意大利商人______来到中国,其游记成为欧洲人了解中国的重要窗口。

4.中国的______传入欧洲后,极大地推动了欧洲印刷业的发展。

5.古代丝绸之路不仅是贸易通道,也是______交流的重要桥梁。

6.19世纪中叶,中国______的出版标志着中西文化交流进入了一个新的阶段。

7.印度的______教通过丝绸之路传入中国,对中国文化产生了深远影响。

三、判断题1.丝绸之路只促进了中国与西亚之间的贸易和文化交流。

()2.佛教在中国的传播过程中,与中国传统文化相融合,形成了独特的汉传佛教。

中外文化交流史知识点总结中外文化交流是指中华文化与其他国家文化之间的相互影响和交流活动。

在人类历史上,由于地理环境、政治、经济、军事等因素的影响,各国文化之间的交流并不是完全平等和和谐的。

然而,尽管存在差异与冲突,文化交流仍然是不断发展和完善的过程。

通过文化交流,不同国家的人们可以互相了解、交流思想和经验,促进文明的繁荣与进步。

下面我们将通过几个主要历史时期,分别概要介绍中外文化交流的一些重要知识点。

古代中外文化交流在古代,由于地理距离和技术条件的限制,中外文化交流主要是以异邦使者或商人的往来为主。

可以通过传统的丝绸之路将中西方文化的交流情况概括如下:1. 丝绸之路的建立和影响丝绸之路是古代中国和西方世界之间的主要贸易通道。

它不仅促进了中国的丝绸和其他商品的出口,还传播了中国的文化,如佛教、道教等。

同时,也为西方世界引入了中国的玉器、香料、漆器、铜器等商品,丰富了西方文化。

2. 印度文化与中国文化的交流印度文化和中国文化在古代便有了一定的交流。

印度佛教传入中国后,在佛教文化的传播过程中,对中国的宗教艺术、建筑、雕塑、绘画等有了深刻的影响。

例如,月牙形的斗拱、佛像的做法、金属铸造技术等,都源于印度文化的影响。

3. 西方文化对中国的影响古代希腊罗马文化对中国有一定的影响。

在唐代,随着丝绸之路的通畅,西方游客也来到中国。

最有代表性的是大历使节在唐玄宗时代访华的情况。

西方人的来访使中国对西方的一些方面有了初步的了解,同时也为中国传入了一些西方技术与思想。

中外文化交流在各个国家的发展也是各异,有的融合得较为顺畅,有的则经历了较多的阻碍与挑战。

中外文化的交流在古代起源,在当代发展,持续对各国文明产生深刻影响。

这一历史事实值得我们深入探讨和认识。

中外文化交流在近代的发展在近代,科学技术的进步和海洋航行技术的发展,使得中外文化交流更为广泛和频繁。

近代中外文化交流的发展主要可以归结为以下几个方面:1. 在明清时期,中国经济处于世界领先地位,因此,各国纷纷派遣使节前来中国朝贡或交易,形成了一种巨大的国际交流和贸易活动。

中外文化交流史一、名词解释(每题5分,共40分。

)1. 《史记•大宛列传》:记载了西域大宛、乌孙、康居、奄蔡、大月氏、安息、条支、大夏等国的相对位置及其生产生活方式,按生产生活方式,分成“行国”、“土著”两种。

3分。

同时记载了张骞通西域的原因和经过。

2分。

2. 赛里斯:古代欧洲对产丝的东方古国中国的称呼。

3分。

赛里斯是丝织物的发音。

2分。

3. 万叶假名:日本在创造自己的假名文字之前曾借用汉字。

万叶假名是两者之间的过渡形态。

2分。

约在7-8世纪时期,日本人借用汉字的发音记录日本语的音节,写成古代和歌集《万叶集》。

1分。

这种舍弃汉字的意义,只借用汉字的发音来记录日本民族语言的借用文字,称为万叶假名。

2分。

4. “和敬清寂”:是日本茶道集大成者千利休提出的茶道精神:(2分),和为和合,敬为对人的情感,清为自我操守,寂为内心修炼的前提。

(2分)反映了儒道禅思想对茶道的渗透。

(1分)5. 也里可温教:蒙古汗国及元朝时期(1分)对于基督教分支景教(2分)和天主教(2分)的称呼。

6. 一赐乐业教:中国古代对于以色列民族(2分)移民来中国的犹太教的称呼。

3分。

7. 钦天监正:明代朝廷掌管天文历法的机构叫钦天监,2分。

钦天监的首席主持官叫钦天监正。

2分。

清前中期由外国传教士担任。

1分。

8. 佛郎机:明末中国史书中对欧洲沿着新航路而来的葡萄牙国家及其所产大炮的称呼。

2分。

见于《明史•佛郎机传》。

1分。

这一称呼源于中亚西亚的阿拉伯人称欧洲人为佛郎机。

2分。

羊毛树传说:公元1-2世纪,古代希腊、罗马风行中国的丝绸。

但他们对丝绸的生产工艺不甚了解1。

在一些博物学家的著作中,记载说:丝织物是从赛里斯的森林中的羊毛树上产生的绒毛,纺线织成的2。

后来又说:有一种赛儿的小动物,生长期5年,死后肚子里的丝是丝绸的原料。

反映了遥远的古代欧洲对中国异文化的想象。

2邪马台:邪马台国是《三国志·魏志·倭人传》中记载的倭女王国国名2。