第二章 药物的体内过程、药物剂型及处方

- 格式:ppt

- 大小:11.65 MB

- 文档页数:12

【关键字】生物第一章生物药剂学概述1.生物药剂学(biopharmaceutics):是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效之间相互关系的科学。

2.剂型因素(出小题,判断之类的)药物的某些化学性质药物的某些物理因素药物的剂型及用药方法制剂处方中所用的辅料的性质及用量处方中药物的配伍及相互作用3.生物因素(小题、填空):种族差异、性别差异、年龄差异、生理和病理条件的差异、遗传因素4.药物的体内过程:吸收、分布、代谢、排泄吸收(Absorption):药物从用药部位加入体循环的过程。

分布(Distribution):药物加入体循环后向各组织、器官或者体液转运的过程。

代谢(Motabolism):药物在吸收过程或加入体循环后,受肠道菌丛或体内酶系统的作用,结构发生转变的过程。

排泄(Excretion):药物或其代谢产物排出体外的过程。

转运(transport):药物的吸收、分布和排泄过程统称为转运。

处置(disposition):分布、代谢和排泄过程称为处置。

消除(elimination):代谢与排泄过程药物被清除,合称为消除。

5.如何应用药物的理化性质和体内转运关系指导处方设计?不好溶解度筛选合适的盐慢筛选不同的晶型溶出速率改善化合物结构好快微粉化包含物固体分散物不好无影响透过性P-糖蛋白底物增加脂溶性好相互作用不稳定改善化合物结构胃中稳定性以处方保护药物稳定代谢稳定性不稳定肠代谢研究代谢药物代谢稳定生物利用度好以自己的理解把图用文字方式描述出来6.片剂口服后的体内过程有哪些?答:片剂口服后的体内过程有:片剂崩解、药物的溶出、吸收、分布、代谢、排泄。

第二章口服药物的吸收1、生物膜的结构:三个模型细胞膜经典模型(lipid bilayer),生物膜液态镶嵌模型(fluid mosaic model) ,晶格镶嵌模型细胞膜的组成:①、膜脂:磷脂、胆固醇、糖脂②、少量糖类③、蛋白质生物膜性质:①膜的流动性膜②结构的不对称性③膜结构的半透性2、膜转运途径:细胞通道转运:药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用,透过细胞而被吸收的过程。

第一章生物药剂学概述1.掌握生物药剂学的定义与研究内容2.掌握剂型因素与生物因素的含义3.掌握药物体内过程与药物效应之间的作用第二章口服药物的吸收1.掌握生物膜的性质2.掌握药物通过生物膜的转运机制3.掌握影响药物胃肠道吸收的生理因素、药物因素和制剂因素1.熟悉胃肠道结构、功能和药物吸收的过程2.熟悉生物药剂学分类系统及其应用1.了解运用胃肠道药物吸收特征、设计和开发药物新制剂的基本方法第三章非口服给药途径药物的吸收1.掌握影响注射给药药物吸收的因素2.掌握影响药物经皮渗透的因素3.掌握影响药物口腔黏膜吸收、鼻腔黏膜吸收、肺部吸收的因素及吸收途径1.熟悉药物经皮肤的转运途径2.熟悉阴道吸收、直肠吸收及眼部吸收的因素及吸收途径3.熟悉非口服给药和首过效应的关系1.了解各种注射给药途径2.了解皮肤生理与解剖结构3.了解口腔及其黏膜、鼻腔及其黏膜、呼吸器官、阴道、直肠、眼的生理与解剖结构第四章药物分布1.掌握药物分布过程及其影响因素2.掌握表观分布容积的重要意义1.熟悉淋巴系统的基本结构2.熟悉药物从血液、组织间隙等向淋巴系统的转运过程,以及主要影响因素1.了解脑内转运、胎盘物质交换,红细胞内分布和脂肪组织内分布的主要影响因素2.了解微粒给药系统在体内的分布特征及其影响因素对心制剂设计的指导意义第五章药物的代谢1.掌握药物代谢的基本概念,及其对药物作用的影响2.掌握影响药物代谢的因素1.熟悉药物代谢酶系及其在体内的组织分布特点2.熟悉药物代谢反应的类型3.熟悉药物代谢在合理用药及新药研发中的应用1.了解药物代谢研究的体外方法及体内方法第六章药物排泄1.掌握药物排泄的三种机制,影响排泄的主要因素2.掌握肾清除率的意义及对药物作用的影响3.掌握药物胆汁排泄4.掌握肠肝循环概念及对药物作用的影响1.了解药物排泄的其他途径1.研究生物药剂学目的:正确评价药物制剂质量,设计合理的剂型、处方及制备工艺,为临床合理用药提供科学依据,使药物发挥最佳的治疗作用并确保用药的有效性和安全性2.剂型因素药物的某些化学性质/物理性质、药物的剂型及用药方法、处方组成、配伍及相互作用、工艺过程、操作条件、贮存条件;生物因素:种族差异、性别差异、年龄差异、生理和病理条件差异、遗传因素1.提高脂质双分子层的稳定性①胆固醇对膜的流动性有调节作用,在相变温度以上,它可使磷脂的脂肪酸链末端的甲基运动减小,限制膜的流动性,在相变温度以下,则能增加脂肪酸链的运动,增强膜的流动性②卵磷脂脂肪酸链不饱和程度比鞘磷脂高,相变温度低;磷脂脂肪酸长链可使膜的流动性降低2.单纯扩散特点①顺浓度梯度②不耗能③不需载体:无饱和现象、无竞争抑制④大部分药物转运方式3.促进扩散特点①顺浓度梯度②不耗能③需转运体:部位特异性、选择性、饱和性、竞争性抑制现象④转运速度快;机制:细胞膜上的转运体在膜外侧与药物结合后,通过转运体的自动旋转或变构将药物转运到细胞膜内侧协同转运特点①逆浓度差②耗能③需要载体:饱和性、竞争性、结构特异性、部位特异性④受代谢抑制剂影响⑤转运速度服从米氏方程:转运速率随浓度变化而升至饱和协同转运发生条件①浓度梯度:Na+是顺浓度梯度,而葡萄糖分子是逆浓度梯度②载体亲和力的构象差异,即Na+和葡萄糖分子在膜外与载体的结合位点的亲和力强,当载体的构象发生改变后,这种亲和力就会变弱,从而导致两种物质进入细胞膜动转运特点①膜变形②大分子物质的转运方式(蛋白质、多糖、脂溶性维生素)③有部位特异性:蛋白质、脂肪颗粒,小肠下段5.影响药物胃肠道吸收的因素:生理因素:(1)消化系统因素①胃肠液的成分与性质②胃排空和胃空速率③肠内运行④食物影响⑤胃肠道代谢作用(2)循环系统因素①胃肠血流速度②肝首过效应③肠肝循环④胃肠淋巴系统(3)疾病因素①胃肠道疾病②其他;药物因素(1)理化性质①解离度②脂溶性③溶出(2)胃肠道稳定性①胃肠道pH②胃肠道中酶系;剂型与制剂因素(1)剂型①液体剂型②固体剂型(2)制剂处方①黏合剂②稀释剂③崩解剂④润滑剂⑤增稠剂⑥表面活性剂⑦络合作用⑧吸附作用⑨固体分散作用⑩包合作用(3)制剂工艺①混合与制粒②压片③包衣6.胃排空的快慢对药物在消化道中的吸收影响①胃排空速率慢,药物在胃中停留时间延长②增加某些药的胃刺激性③胃酸或胃降解增加某些药的分解(进小肠快--弱碱性药吸收↑)7.饮大量水有利于药物吸收①促使胃排空②稀溶液进入肠液后又能充分与肠壁接触,有利于肠壁吸收8.影响胃排空速率因素①食物的理化性质②胃内容物粘度、渗透压③食物的组成④药物影响⑤其他9.影响溶液中药物吸收的因素①溶液的黏度②渗透压③增溶作用④络合物形成⑤药物稳定性10.影响混悬剂药物吸收因素①粒径②晶型③药物油/水分配系数④助悬剂⑤分散溶媒⑥各组分间相互作用11.整体动物实验优点①可真实反映药物体内的吸收②药物剂型因素、动物的生理因素等均可在试验中观察缺点①试验数据个体差异大,需要大量的样本数②影响药物吸收的因素交错,难解释吸收影响的因素③对于难溶解或体内代谢块的药物,检测比较困难乳剂口服生物利用度高原因:乳化剂表面活性作用改善胃肠道黏膜通透性油相促进胆汁分泌,有利于难溶性药物吸收,油脂性药物可通过淋巴系统转运1.注射优点:起效迅速,可避开胃肠道的影响,避免肝脏首过效应,生物利用度高;缺点:注射剂生产成本较高,注射部位有创伤,需要专用器械,家庭使用不便,一旦发生用药差错,难以纠正1.影响注射给药吸收因素(1)生理因素①心血管外注射,主要因素为注射部位血流状态②肌内注射吸收速率:上臂三角肌>大腿外侧肌>臀大肌③肌内注射药物水溶液,10~30min 吸收,1~2h峰值④水溶性大分子药物/油溶液型注射剂,淋巴液流速影响吸收;肌内或皮下注射后①运动、按摩、热敷,促进吸收②药物与透明质酸酶,增加吸收③与药物与肾上腺素合并,降低皮下吸收速率(2)理化性质:分子量小(血管转运)分子量大(淋巴途径)(3)制剂因素;释放速率:水溶液>水混悬液>油溶液>O/W型乳剂>W/O型乳剂>油混悬液2.肺部给药的药物吸入粒子在气道中的沉积主要影响:吸入制剂的特性、肺通气参数、呼吸道生理结构3.药物粒子在气道内的沉积过程①惯性碰撞②沉降③扩散4.影响肺吸收因素(1)生理因素①呼吸道越往下,纤毛运动越弱,药物到达肺深部比例越高,被纤毛运动清除的量越小②在肺泡,无纤毛,粒子被包埋,停留时间可达24h以上③黏膜上黏液层,黏膜中巨噬细胞和多种代谢酶,均为肺部吸收屏障(2)理化性质:小分子吸收快,大分子药可通过细胞空隙被吸收,也可先被肺泡中的巨噬细胞吞噬进入淋巴系统,再进入血液循环③制剂因素:肺部沉积与粒子大小有关,最适宜粒径在0.5~5μm之间5.经皮制剂给药的优点①产生持久、恒定和可控的血药浓度,从而减轻不良反应②避免肝脏的首过效应提高药物的生物利用度③减轻注射用药的痛苦④患者可以自己用药,出现问题可及时停药,使用方便⑤减少给药次数和剂量影响经皮渗透因素(1)生理因素①皮肤渗透性差异:种族、年龄性别、用药部位、皮肤状态②皮肤的代谢与蓄积③疾病与其他(2)药物因素①理化性质:分子量(>600难)、脂溶性(油/水分配系数大易)、分子形式(分子型易)②制剂因素:药物从给药系统中释放、介质的影响、给药系统的pH、给药系统的表面积影响鼻粘膜吸收的因素(1)生理因素①吸收途径②鼻腔pH③鼻腔血液循环④鼻腔分泌物⑤纤毛运动(2)剂型因素①药物脂溶性和解离度②分子量和粒子大小③剂型④吸收促进剂6.口腔因素(1)生理①口腔黏膜渗透性②吸收途径③对药物的味觉要求高的应矫味④唾液缓冲能力差,改变口腔局部环境pH⑤影响最大因素为唾液冲洗作用(2)药物性质(3)剂型与给药部位④吸收促进剂1.影响分布的因素(1)血液循环(2)血管通透性:受生理、病理状态影响(2)药物与血浆蛋白结合率的影响①蛋白结合与体内分布②蛋白结合与药效③影响药物与蛋白结合因素:动物种类差异、性别差异、生理病理状态、年龄、给药剂量(3)药物理化性质的影响(4)药物与组织亲和力的影响(靶部位特异性结合增强和延长药物作用、非靶部位非特异性结合药物贮存)(5)药物相互作用的影响1.影响肾清除率因素①血浆药物浓度②药物-血浆蛋白结合率③尿液酸碱度④尿量和肾脏疾病状态2.肾排泄的三种机制①肾小管滤过②肾小管重吸收(大多数外源性物质如药物的重吸收主要是被动过程,程度取决于药物的脂溶性、pKa、尿量和尿pH)③肾小管主动分泌:特征:需要载体、能量、由低浓度向高浓度逆浓度梯度转运、存在竞争抑制、有饱和现象、一般不受血浆蛋白结合率影响肾清除率意义:能够反映肾脏对不同物质的清除能力,肾对某药物清除能力强时,就有较多血浆中的药物被清除3.药物代谢的作用①代谢使药物失去活性②代谢使药物活性降低③代谢使药物活性增强④代谢使药理作用激活⑤代谢产生毒性代谢物影响药物代谢因素(1)生理因素①种属②个体差异与种族差异③年龄④性别⑤妊娠(2)病理因素①肝脏疾病②非肝脏疾病(3)基于代谢的药物-药物相互作用①诱导作用②抑制作用(4)其他①剂型因素②饮食③环境4.药物胆汁排泄的影响因素有哪些?①排泄机制的影响:由于药物的胆汁排泄绝大多数情况下是主动转运机制,因此,影响到主动转运过程的因素都会影响到药物的胆汁排泄;②水溶性的影响:一般极性大的药物易于从胆汁排泄;③分子量的影响:药物及其代谢物的胆汁排泄对分子量要求非常严格,对于人体,分子量低于300或超过5000的药物很难从胆汁排泄,而分子量在500左右的药物有较大的胆汁排泄率。

生物制药专业《生物药剂学与药物动力学》课程教学大纲课程名称:生物药剂学与药物动力学课程代码:05101902 课程类型:限制性专业课总学时:54 学分:3实验(训)学时:12 自主学习学时:4考核方式:分散一、课程教学目标生物药剂学是生物制药专业的一门主要专业课程。

它是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢、排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效间相互关系,并应用动力学原理与数学处理方法,定量描述药物在体内动态变化规律的学科。

它的基本目的是:对体内过程进行定量描述,正确评价药剂质量,设计合理剂型、处方及生产工艺,为临床合理用药提供科学依据,使药物发挥最佳治疗作用。

通过本课程的教与学,力求使理论与实际相结合,不仅培养学生具有生物药剂与药物动力学的基本理论、基本知识和基本技能,而且培养学生独立分析和解决问题的能力及严谨的科学作风。

为从事药学及临床药学工作,保证药品质量,合理用药,充分发挥药效,降低毒副反应,以及研究探讨新剂型和新制剂,更好地为卫生保健事业服务打下良好的基础。

二、教学内容与学时分配第一章绪论[目的要求]1.掌握生物药剂学的定义与研究内容;2.掌握剂型因素与生物因素的含义;3.熟悉药物的体内过程;4.了解生物药剂学研究在新药开发中的作用。

[教学内容]1.生物药剂学的定义;2.药物的体内过程;3.生物药剂学研究内容;4.生物药剂学的发展;5.生物药剂学与相关学科的关系。

[教学方法] 课堂讲授法[讲课时数] 3学时第二章口服药物的吸收[目的要求]1.了解生物膜的结构2.掌握药物通过生物膜的转运机制3.熟悉胃肠道的结构、功能4.掌握影响药物消化道吸收的生理因素、药物因素和剂型因素5.熟悉口服药物制剂作用快慢的主要原因[教学内容]1.药物的膜转运与胃肠道吸收2.影响药物吸收的生理因素3.影响药物吸收的物理化学因素4.剂型因素对药物吸收的影响5.口服药物吸收与制剂吸收与制剂设计[教学方法] 讲授法,实验[讲课时数] 15学时,课堂讲授学时9,实验学时6。

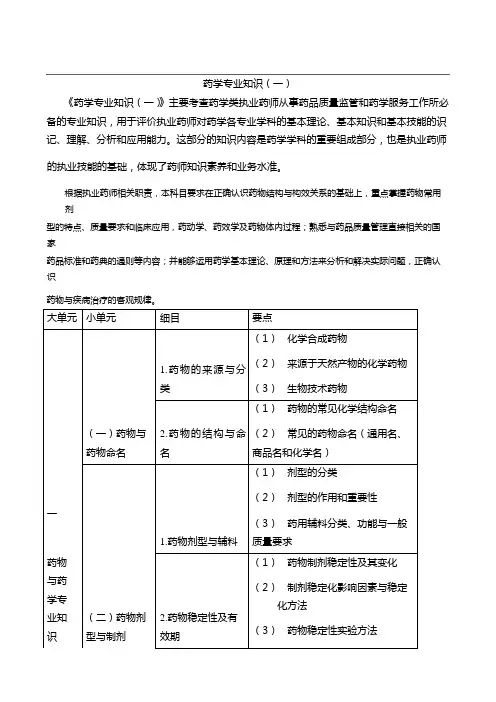

药学专业知识(一)

《药学专业知识(一)》主要考查药学类执业药师从事药品质量监管和药学服务工作所必备的专业知识,用于评价执业药师对药学各专业学科的基本理论、基本知识和基本技能的识记、理解、分析和应用能力。

这部分的知识内容是药学学科的重要组成部分,也是执业药师

的执业技能的基础,体现了药师知识素养和业务水准。

根据执业药师相关职责,本科目要求在正确认识药物结构与构效关系的基础上,重点掌握药物常用剂

型的特点、质量要求和临床应用,药动学、药效学及药物体内过程;熟悉与药品质量管理直接相关的国家

药品标准和药典的通则等内容;并能够运用药学基本理论、原理和方法来分析和解决实际问题,正确认识

药物与疾病治疗的客观规律。

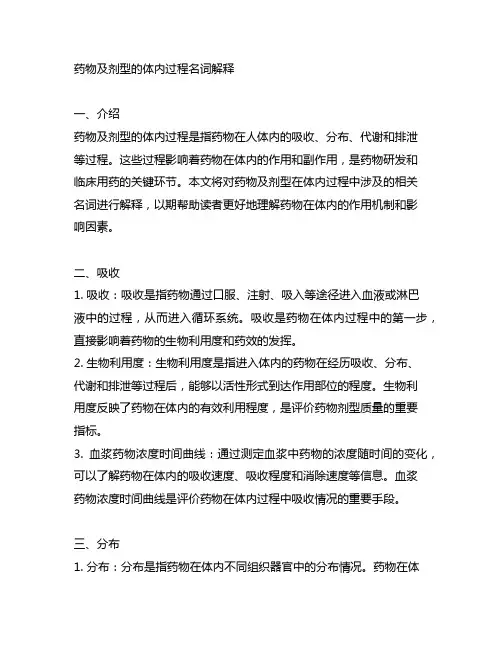

药物及剂型的体内过程名词解释一、介绍药物及剂型的体内过程是指药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

这些过程影响着药物在体内的作用和副作用,是药物研发和临床用药的关键环节。

本文将对药物及剂型在体内过程中涉及的相关名词进行解释,以期帮助读者更好地理解药物在体内的作用机制和影响因素。

二、吸收1. 吸收:吸收是指药物通过口服、注射、吸入等途径进入血液或淋巴液中的过程,从而进入循环系统。

吸收是药物在体内过程中的第一步,直接影响着药物的生物利用度和药效的发挥。

2. 生物利用度:生物利用度是指进入体内的药物在经历吸收、分布、代谢和排泄等过程后,能够以活性形式到达作用部位的程度。

生物利用度反映了药物在体内的有效利用程度,是评价药物剂型质量的重要指标。

3. 血浆药物浓度时间曲线:通过测定血浆中药物的浓度随时间的变化,可以了解药物在体内的吸收速度、吸收程度和消除速度等信息。

血浆药物浓度时间曲线是评价药物在体内过程中吸收情况的重要手段。

三、分布1. 分布:分布是指药物在体内不同组织器官中的分布情况。

药物在体内的分布受多种因素影响,包括药物的理化性质、蛋白结合率、血流情况等。

合理的分布是药物发挥作用的重要条件之一。

2. 血浆蛋白结合率:血浆蛋白结合率是指药物在血浆中与蛋白质结合的程度。

血浆蛋白结合率会影响药物在体内的分布情况和解离速度,从而影响药物的药效和毒性。

3. 细胞膜通透性:细胞膜通透性是指药物通过细胞膜进入细胞内的速度和程度。

细胞膜通透性对于药物在体内的分布和效应具有重要的影响,因此成为药物研究的重要方向之一。

四、代谢1. 代谢:代谢是指药物在体内经过肝脏、肠壁、肾脏等器官的生化反应,将药物转化为代谢产物的过程。

代谢主要发生在细胞内的内质网和线粒体,有助于药物的排泄和降解。

2. 代谢酶:代谢酶是参与药物代谢反应的酶类,包括细胞色素P450酶、转移酶等。

代谢酶在药物代谢过程中起着关键作用,各种因素如遗传、环境等都会影响代谢酶的活性,从而影响药物在体内的代谢情况。

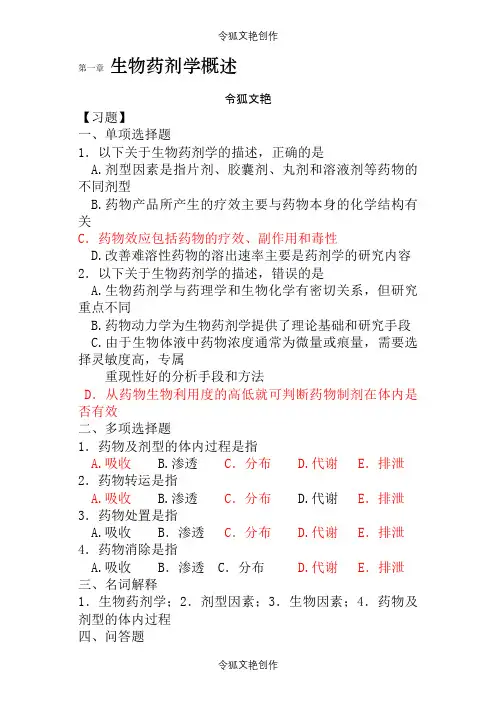

第一章生物药剂学概述令狐文艳【习题】一、单项选择题1.以下关于生物药剂学的描述,正确的是A.剂型因素是指片剂、胶囊剂、丸剂和溶液剂等药物的不同剂型B.药物产品所产生的疗效主要与药物本身的化学结构有关C.药物效应包括药物的疗效、副作用和毒性D.改善难溶性药物的溶出速率主要是药剂学的研究内容2.以下关于生物药剂学的描述,错误的是A.生物药剂学与药理学和生物化学有密切关系,但研究重点不同B.药物动力学为生物药剂学提供了理论基础和研究手段C.由于生物体液中药物浓度通常为微量或痕量,需要选择灵敏度高,专属重现性好的分析手段和方法D.从药物生物利用度的高低就可判断药物制剂在体内是否有效二、多项选择题1.药物及剂型的体内过程是指A.吸收B.渗透C.分布 D.代谢 E.排泄2.药物转运是指A.吸收B.渗透C.分布 D.代谢E.排泄3.药物处置是指A.吸收 B.渗透 C.分布 D.代谢 E.排泄4.药物消除是指A.吸收 B.渗透 C.分布 D.代谢 E.排泄三、名词解释1.生物药剂学;2.剂型因素;3.生物因素;4.药物及剂型的体内过程四、问答题1.生物药剂学的研究工作主要涉及哪些内容?2.简述生物药剂学研究对于新药开发的作用。

【习题答案】一、单项选择题1.C 2.D二、多项选择题1.ACDE 2.ACE 3.CDE 4.DE三、名词解释1.生物药剂学:是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素、机体的生物因素与药理效应三者之间相互关系的科学。

2.剂型因素主要包括:(1)药物的某些化学性质:如同一药物的不同盐、酯、络合物或衍生物,即药物的化学形式,药物的化学稳定性等。

(2)药物的某些物理性质:如粒子大小、晶型、晶癖、溶解度、溶出速率等。

(3)药物的剂型及用药方法。

(4)制剂处方中所用辅料的种类、性质和用量。

(5)处方中药物的配伍及相互作用。

(6)制剂的工艺过程、操作条件和贮存条件等。

第二章 药物体内转运第一节 概述药物要产生药效或毒性,必须先经吸收(absorption)进入血液后,随血流分布(distribution)到组织中,部分药物还在肝脏等组织中发生代谢(metabolism)。

药物及其代谢物经胆汁、肾脏等途径排泄(excretion)出体外。

药物在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,统称药物体内过程,缩写为ADME。

对于静脉注射而言,因直接进入血液,不存在吸收过程。

药物在体内的过程可用图2-1形式描述,药物在体内过程自始至终都处于动态变化之中,药物在体内的命运是这些过程的综合结果。

图2-1. 药物在体内过程第二节 药物跨膜转运及其影响因素药物吸收、分布、代谢和排泄均涉及到跨膜转运问题。

因此了解药物跨膜转运机制及其影响因素是十分重要的。

一、生物膜生物膜主要由脂质、蛋白和多糖组成。

该脂膜呈液态骨架, 脂质形成一系列双分子层,蛋白质镶嵌在其中, 蛋白质多为物质转运的载体(transporter)、受体或酶, 担负着物质转运或信息传递任务。

此外, 在膜中还存在一些孔道, 使一些小分子化合物如水、尿素等通过。

生物膜的脂质特性, 使得一些药物可以溶于脂膜中, 借助于浓度差, 从膜的一侧向另一侧转运。

不同种属动物,甚至同一动物不同组织的生物膜组成往往是不同的,这是构成组织具有各自转运特性的物质基础。

二、药物的跨膜转运方式常见药物跨膜转运有以下几种类型:1. 被动扩散(passive processes, passive diffusion ) 大多数药物是通过这种方式转运的,即药物是借助于在生物膜中的脂溶性(lipid solubility)顺浓度差跨膜转运的。

这种转运方式有以下特点:1)顺浓度梯度转运,即药物从膜高浓度的一侧向低浓度的一侧转运,其转运速度与浓度差成正比,无需能量。

当两侧浓度相等时,达到动态平衡。

可以Fick 定律描述药物的转运速率(d Q /dt )。

X C A P dt dQ ΔΔ⋅⋅−=// (2-1) 式中,A 为扩散膜的面积,ΔX 为膜厚度,ΔC 为膜两侧药物浓度差,P (permeability)为通透性系数。

生物药剂学与药物动力学 第一章 生物药剂学概述 1、 生物药剂学:是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效之间相互关系的科学。

2、 研究生物药剂学的目的:为了正确评价药物制剂质量,设计合理剂型、处方及制备工艺,为临床合理用药提供科学依据,使药物发挥最佳的治疗作用并确保用药的有效性和安全性。

3、 影响剂型体内过程的剂型因素药物的某些化学性质、药物的某些物理因素、药物的剂型及用药方法、制剂处方中所用的辅料的性质及用量、处方中药物的配伍及相互作用4、 影响剂型体内过程的生物因素:种族差异、性别差异、年龄差异、生理和病理条件的差异、遗传因素第二章 口服药物的吸收1、被动转运的特点:(1)从高浓度侧向低浓度侧的顺浓度梯度转运;(2)不需要载体,膜对药物无特殊选择性;(3)不消耗能量,扩散过程与细胞代谢无关,不受细胞代谢抑制剂的影响;(4)不存在转运饱和现象和同类物竞争抑制现象;2、膜孔转运中分子小于微孔的药物吸收快,如水,乙醇,尿素,糖类等。

大分子药物或与蛋白质结合的药物不能通过含水小孔吸收。

3、主动转运的转运速率可用米氏(Michaelis-Menten )方程描述:4、主动转运的特点①逆浓度梯度转运;②需要消耗机体能量;③需要载体参与;④速率及转运量与载体量及其活性有关;⑤存在竞争性抑制作用;⑥受代谢抑制剂影响;⑦有结构特异性和部位特异性5、被动转运与载体媒介转运速率示意图,如右图6、胃排空:胃内容物从胃幽门排入十二指肠的过程。

7、胃空速率:胃排空的快慢用胃空速率来描述。

8、影响胃空速率的因素:①食物理化性质的影响;②胃内容物黏度、渗透压; ③食物的组成;④药物的影响。

9、肝首过效应:透过胃肠道生物膜吸收的药物经肝门静脉入肝后,在肝药酶作用下药物可产生生物转化。

药物进入体循环前的降解或失活称为“肝首过代谢”或“肝首过效应”。

10、避免首过效应的方法:答:①静脉、肌肉注射;②口腔黏膜吸收;③经皮吸收;④经鼻给药;⑤经肺吸收;⑥直肠给药。