葛洪及其人生哲学(1)

- 格式:docx

- 大小:48.09 KB

- 文档页数:12

东晋传奇名医——葛洪

葛洪生平养生自古流传,东晋名医葛洪的中医养生文化流传至今,为后人留下了广博实用的中医养生理论。

跟小编一起探秘中医的道与法。

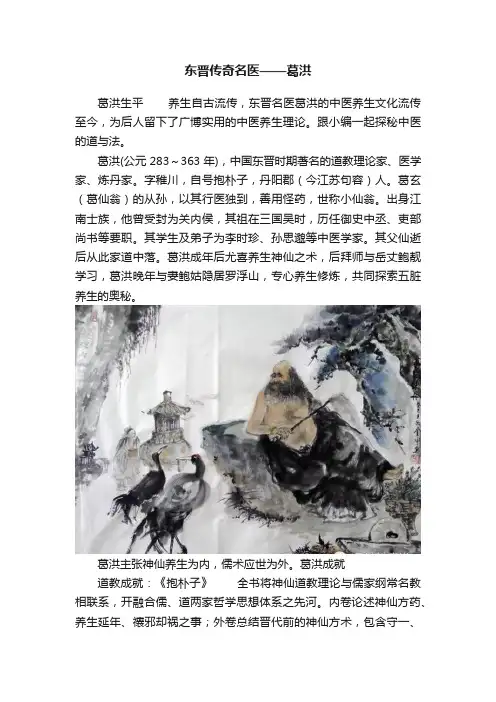

葛洪(公元283~363年),中国东晋时期著名的道教理论家、医学家、炼丹家。

字稚川,自号抱朴子,丹阳郡(今江苏句容)人。

葛玄(葛仙翁)的从孙,以其行医独到,善用怪药,世称小仙翁。

出身江南士族,他曾受封为关内侯,其祖在三国吴时,历任御史中丞、吏部尚书等要职。

其学生及弟子为李时珍、孙思邈等中医学家。

其父仙逝后从此家道中落。

葛洪成年后尤喜养生神仙之术,后拜师与岳丈鲍靓学习,葛洪晚年与妻鲍姑隐居罗浮山,专心养生修炼,共同探索五脏养生的奥秘。

葛洪主张神仙养生为内,儒术应世为外。

葛洪成就

道教成就:《抱朴子》全书将神仙道教理论与儒家纲常名教相联系,开融合儒、道两家哲学思想体系之先河。

内卷论述神仙方药、养生延年、禳邪却祸之事;外卷总结晋代前的神仙方术,包含守一、

行气、导引等,为医药学积累了宝贵的资料。

医学成就:《金匮药方》、《肘后备急方》、《肘后救卒方》和《玉函方》其中《肘后备急方》是应当随身常备的实用书籍,书中收集了大量救急用的方子,强调针灸法的使用。

在世界医学历史上,葛洪还第一次记载了两种传染病,一种是天花,一种叫恙虫病。

对医药学和临床急症医学产生很大影响。

化学成就:化学药物密陀僧(氧化铅)、三仙丹(氧化汞)等这些化学药物都是外用药物的原料。

提出了不少治疗疾病的简单药物和方剂,其中有些已被证实是特效药,如雄黄、艾叶可以消毒、密陀僧可以防腐等等。

葛洪养生思想葛洪养生思想葛洪(公元283-363)东晋名道,是我国十分著名的道教理论家、炼丹家、医学家、养生家。

一生研究长寿养生的方法,是中国古代十大名医之一。

古代养生家葛洪养生之道,养生以不伤为本。

一、养生思想精髓葛洪养生之道的思想精髓之所在。

中医讲究“气”,那么古代养生之道的核心就是“养气”。

葛洪养生之道的思想精髓主要体现在以下几个方面:1、修生养性、乐享天命:强调德行修养、内修心性。

道德情操的陶冶居重要位置。

2、不伤不损、劳逸结合:葛洪养生学术思想的基本原则。

他认为,人生之为体,易伤难养,强调“养生以不伤为本,此为要言也”。

3、行气导引、动静相宜:行气是一种利用呼吸吐纳来修炼的养生方法,道教修仙的重要方法之一,即呼吸吐纳之术,唐代以后称为“内丹术”,即现代的“气功”。

他认为天地万物和人的躯体的存在,皆有精气或元气所化生,人生活在大气之中,气又充塞在人体之内,人与天地之气为一体。

只要妥善与取天地之精气和元气,以充养人体内的精气和元气,就能够长生不老。

提出一种“内息法”和“闭息法”的行气方法。

行气时人应集中意念内守,控制自己的意念活动,即进入到“入静”状态。

十分重视行气时间,应选择“生气之时”,避开“死气之时”。

他认为,从当日的半夜到次日的日中着6个时辰为生气之时,日中到夜半为死气之时。

4、宝精爱气、形神具重:精和气是构成人体和维持人体生命活动动的最基本物质,由此葛洪特别强调,要达到养生目的,就要顾护精气,加强精气的生成。

5、博采众方、重视医药:强调多闻而体要,博见而善择;葛洪养生学术思想里一个重要特点就是强调养生者兼习医术;认为疾病不是鬼神所致,平时不知节制,一旦祸起,祈求鬼神是完全没有作用的。

6、服食金丹,以期仙寿:葛洪养生学术思想的另一个重要部分就是金丹成仙。

葛洪认为服食丹药是修炼成仙的最重要方法和捷径。

二、养生之道1、葛洪养生之道:生活有度,起居有节葛洪强调生活起居要有节制。

他认为,人的寿命不取决于天命,而取决于自身。

论葛洪的生命价值观编者按:2018年9月15—16日,第三届生命与国学高峰论坛在湖北武汉召开。

来自全世界十多个国家和地区的专家学者汇聚一堂,围绕“传统文化与轴心时代”的主题,为化解人类各种危机,走出时代困境探寻新出路。

本平台将陆续发布参会嘉宾的论文,以飨读者。

论葛洪的生命价值观罗炽罗炽教授在第三届生命与国学高峰论坛发表主题演讲作者简介:罗炽,湖北大学人文学院哲学系教授,湖北省有突出贡献的专家,享受国务院津贴。

曾任湖北大学政治与行政学院院长、校学位委员会副主任委员、中华孔子学会理事、国际易学联合会顾问等职。

生命价值论是生命伦理学的一个核心内容。

此处所指的生命价值,是指具有生命的人的存在对于受体即对于人、组织、社会阶级、集团或国家民族的价值。

正是因为生命发生、存在、发展与延续,才有了人类社会的过去与现在和为之奋斗的未来。

所以,生命的根本价值,就在于它是人类实现一切伦理价值的载体。

在中国的伦理思想史上,无论是先秦诸子,抑或儒、佛、道各家,莫不以“贵生”为主旨。

尤其是道家,更以贵生、长生和乐生为其根本的价值目标。

在早期的道家理论中,葛洪的生命价值观应是一个典型代表。

一葛洪的生命价值论是一个包含生命本质论、构成论、价值论和炼养论在内的完整体系,其中既体现了对中国传统的儒、道等显学的生命价值论的批判和继承,也表现出他对儒、道生命理论的综合和他通过养生实践而形成的创新理论。

今天进行重新审视,可以发现有许多方面与当今的生命理论相契合,具有借鉴的价值。

(一)生命本质论关于生命的本质问题,春秋时期的老子曾经有过相关论述。

《老子》说:“天下有始,以为天下母”(52章)这个产生天地万物以及生命的是谁呢?《老子》说,是一种“独立而不改,周行而不殆”的“混成”之物,可以勉强称她为“道”或“大”或“无”。

所谓“混成”就是天地合一之一,“万物得一以生”(39章)这个“一”,实际是道的外化。

而“道”则是阴阳二气相负抱的混沌运动状态。

葛洪名言名句

1. 学而不思则罔,思而不学则殆。

学习是一种持续的过程,只有不断地思考和学习,才能不至于迷失方向,不至于陷入困境。

2. 知足者常乐,常乐者不老。

知足常乐的人永远年轻,因为他们满足于现状,不为外界的变化而烦恼,所以能够保持心态年轻。

3. 天行有常,不为尧存,不为桀亡。

天道自有规律,不因人的善恶而改变。

善者必有善报,恶者必有恶报。

4. 修身齐家治国平天下。

一个人首先要修身,然后才能管理好家庭,最终才能为国家社会做出贡献,实现天下太平。

5. 夫学须志也,才须学也。

学习需要有坚定的意志,而天赋才能也需要通过学习来发挥和

提升。

6. 身不正,虽有智,不能知;心不正,虽有识,不能行。

一个人如果品行不正,就算有智慧也无法洞悉事理;心灵不正,即使有知识也无法付诸实践。

7. 人生在世,不如意事十常八九。

人生充满了不如意的事情,但只有坚定的信念和努力,才能克

服困难,走向成功。

8. 水至清则无鱼,人至察则无徒。

水清则无鱼,人察则无徒,意思是要有自己的原则和标准,才

能吸引到真正的朋友和追随者。

以上是葛洪的名言名句,每一句都蕴含着深刻的人生哲理,值得我们在日常生活中反复品味。

葛洪的治国之道葛洪是唐代初期著名的道士、文化名人。

他的治国之道被后世也多有借鉴。

作为一个长期生活在封建社会中的人,葛洪对于身为国家元首的皇帝,以及国家政权的维护和发展,有着自己独特的见解。

本文将围绕葛洪的治国之道展开论述,并且结合实际历史事件,阐述其治国理念的可行性。

首先,葛洪认为国家之治应该以“治世者先治其身,结识天命贵士,以开草创”为根本。

国家元首应该首先注意自己的品德修养,以正己为本。

而对于维护国家政权,也应该加强各种社会制度建设。

例如唐代盛行文教之风,葛洪也支持建立各种文化重镇,优化国内文化环境,培养人才等等。

其次,对于权利与利益的平衡,葛洪认为君主应该厚植民生,保护老百姓权益,使其安居乐业。

当国家朝廷的利益与民间的冲突时,应该以民间利益为重,尽可能让其受益。

葛洪以自身文化传播和道教增田政策为例,便可见一斑。

葛洪曾通过道教宣传增田责任制,使得天下乡民均分田地,不负债务,远离封地苦痛。

此方法虽然给朝廷带来短暂的损失,但从长远看,却极大地改善了百姓的生活质量,增加了他们对朝廷的归属感。

其三,文化权利与责任的平衡。

葛洪认为,君主应该促进文化繁荣,鼓励民间文化的发展。

更应该严格限制散布淫秽、邪恶的文化作品,防止其危害社会风气。

像唐朝时期流行的“假话”就是一种低俗的讽刺文艺形式,葛洪即反对这种文艺,认为它会伤害人心。

而今天通过互联网广泛传播的“低俗文化”和“黑色幽默”,却是我们当下所面临的现实问题。

葛洪的言论长期以来对我们状态的指引极为前瞻。

其四,加强对外交流。

葛洪主张模仿外部文化,吸取优点。

在唐代,葛洪曾通过成书传播东方道教各种法术、算命术,并将其同于西方文化进行比较,来深刻地表达东方文化的卓越性。

葛洪认为,国家与外部的交流应该尊重异质文化,学习其优点,为自身文化繁荣发展提供源源不断的灵感探索。

最后,葛洪认为君主应该讲究智和勇的平衡。

不得多言之。

最好再加一点,以上五点不要口胡,认真探究。

我们永远都能从老子、葛洪的教诲及人类上千年的治国史中,发掘出有益启示。

葛洪“养生以不伤为本”(胡学研分享)葛洪“养生以不伤为本”(胡学研分享)葛洪,字稚川,号抱朴子,生于公元284年,卒于公元364年,我国晋代的道教理论家、医学家,也是著名的养生家。

葛洪年青时即对世上追逐名利的风气深恶痛绝,热衷于修性养心,同时爱好体育锻炼,精通刀、矛、棍、戟、射等武艺。

又喜钻研医道和养生之学,在深悟《道德经》之旨的基础上撰著了《抱朴子》、《神仙传》等。

葛洪晚年隐居广东罗浮山,过着悠闲的生活。

其养生之术略可分为以下几个方面:1重视身心修炼葛洪指出,世上许多人一方面热衷于追求富贵荣华,声色犬马;另一方而又无时不想长生不老,修道成仙,这是完全不可能的,求长生,修至道,关键在于精神专一、情志静寂,世俗的权势及物质,都会防碍人们延年益寿的努力,所以,最根本的。

学仙之法”有四个方面:“恬愉淡泊,涤除嗜欲,内视反听,尸居无心。

”这些都要求人们不得驰心于外,而要收敛精神,专心修养情性。

在具体操作上,葛洪提倡所谓“胎息法”。

在他看来,人们求仙最要紧的是牢固地保持自己先天得自于天地间的“精气”,因此,人们必须行内在的呼吸锻炼。

得胎息者,不能以鼻口呼吸,如在胞胎之中,则道成矣。

初学行气,鼻中引气而闭之,以心数一百二十,乃以口徽吐之。

吐之及引之,皆不欲令自耳闻其气出入之声,常令人多出少,以鸿毛着鼻口之上,吐气而鸿毛不动为候也。

渐习转增其心数,久久可以至千。

至千则老者更少,日还一日矣。

由此可见,葛洪十分重视身心修炼,他提出了“先讲治身,后谈养生”的著名观点,并用一个生动的例子加以说明。

他说,人之身,犹如国家,人的胸腹就是宫室,四肢好比郊区,骨节好比百官,肌肉是城市中的街道,精神犹如统帅一国的君主,血液好比臣子,真气就如众民。

善于养生者,关键在会保护身心,好像领袖会治国、会爱民。

民众有弊,国家定会亡;人之气衰,体必凋谢。

因此,善养生者注重预防,禁绝不良嗜好,抛却名利权势,此即治身之道。

一个人只要做到心胸开阔,精神安闲,必可益寿延年,成仙得道。

志在抱朴修己利民——了解古人葛洪志在抱朴修己利民葛洪,晋代丹阳郡句容人,他取字稚川,别号抱朴子,以示守其本真、朴实,不为物欲所诱惑之志,是著名的道士、医药学家和思想家,他一生以修道和济世利民为己任,鼓励人修道、重德、向善,被后人称为“葛仙翁”和“稚川真人”。

生逢乱世艰苦求学葛洪少年时丧父,其父葛悌原为邵陵太守,由于为官清廉,没留下任何积蓄,葛洪与母亲扶柩还乡,生活非常贫困。

葛洪依靠耕田打柴奉养母亲。

他认识到读书的重要性,卖柴买纸、用笔抄书来学习。

在耕田打柴的闲暇,不远千里寻师请教,借书览阅,问学解疑。

每晚挑灯夜读,诵念经文,读了《孝经》、《论语》、《易经》、《诗经》等经史书籍,其博学的名气传遍乡里。

通过读书,他明白了许多做人的道理,逐渐产生了修道、研习医术拯民于水火的理念,十六岁时葛洪便师从祖父的徒弟郑隐修道。

修己利民行医济世葛洪生性淡泊,不好荣利,乐善好施,只要他家中存有食粮,必定要分出一半接济穷困之家,为周围乡亲们做了许多好事。

他见《老子》中有“见素抱朴,少私寡欲”之句,于是欣然自号“抱朴子”,安贫乐道,乡亲们也都称他为“抱朴之士”。

葛洪在潜心修道的同时精研医术,扶危济急,救助百姓,他说:“为道者,以救人危,使免祸;护人疾病,令不枉死,为上功”。

他所撰写的《金匮药方》、《玉函方》、《肘后救卒方》等医药学著作,在我国医药史上有着重要的地位和价值。

所谓“肘后”,即是谓此书可以挂在胳膊肘上随时携带,上面记载了许多常见病、急病及其治疗方法与药方,系古代随身常备急救的手册,并在东南亚各地广为流传,为后世留下了珍贵的方剂和经验。

葛洪为百姓解除疾病,往往药到病除,有时药资分文不收,人们都很感谢他的仁德。

有人向他请教处世、养生、长寿之道,葛洪说:“当以忠孝和顺仁信为本。

若德行不修,而但务方术,皆不得长生也”。

他还说:“览诸道戒,无不云欲求长生者,必欲积善立功,慈心于物,恕己及人,仁逮昆虫,乐人之吉,愍人之苦,周人之急,救人之穷,手不伤生,口不劝祸,见人之得如己之得,见人之失如己之失,不自贵,不自誉,不嫉妒胜己,不佞谄阴贼,如此乃为有德,受福于天,所作必成,求仙可冀也”。

葛洪名言名句

葛洪(283-343)是中国南北朝时期的著名道家思想家,他的许多名言名句至今仍然被人们传颂。

1. 修身养性,顺应自然。

葛洪强调修身养性,顺应自然的道理。

他认为人应该遵循自然规律,修身养性,才能得到真正的幸福和安宁。

2. 学无止境,求知若渴。

葛洪强调学无止境,求知若渴的道理。

他认为人应该不断地学习,不断地追求知识,才能不断地提高自己的修养和境界。

3. 慎独守静,心如止水。

葛洪强调慎独守静,心如止水的道理。

他认为人应该保持内心的宁静和平静,不受外界的干扰,才能真正领悟道家的哲学。

4. 以德服人,以情感物。

葛洪强调以德服人,以情感物的道理。

他认为人应该以德行和情感来感化他人,以真诚和善良来感动万物,才能获得真正的尊重和理解。

葛洪的名言名句,不仅反映了他深邃的思想,也给人们留下了宝贵的智慧和启示。

我们应该从中汲取养分,不断地完善自己,提高自己的修养和境界。

葛洪及其人生哲学【摘要】葛洪是中国古代著名的道家思想家,他的人生哲学深受道家思想影响。

在他看来,修身养性是最重要的,注重自我修养和提升。

他强调人生的意义在于追求道德和精神上的完美,而非功名利禄。

葛洪在道教中地位显赫,被誉为"太极宗师"。

他的思想对后世产生了深远影响,尤其在道教和中国哲学领域。

葛洪的人生哲学仍然具有现实意义,提醒人们追求内心的平静和精神的升华。

他的思想也为当代人提供了借鉴和启迪,指引人们在现代社会中探索自我、追求真理。

葛洪的人生观和道家思想仍然能够为当代社会带来启迪和启示。

【关键词】葛洪、人生哲学、生平、人生态度、哲学观点、道家思想、修身养性、人生意义、道教、影响、现实意义、当代价值1. 引言1.1 葛洪及其人生哲学概述葛洪(283-343年),字正一明,是东晋末年至南朝时期的著名道家思想家、学者和医药家。

葛洪以其深厚的学识和独特的人生哲学在中国哲学史上占据着重要地位。

他的思想兼收并蓄,融合了道家、儒家、佛家等诸多思想,形成了一套独具特色的哲学体系。

葛洪的人生哲学强调修身养性,注重个体修养和内在修炼,提倡安于自然、宁静养性,追求心灵上的超越和升华。

他认为,人应当顺应自然规律,遵循道的法则,融入大自然之中,才能达到心灵的平静和安宁。

在葛洪看来,人生的意义在于追求内心的和谐与宁静,实现心灵的平衡与升华。

他认为修身养性是人生的终极目标,只有通过自我修炼和内在培养,才能达到心灵的解脱和升华,实现真正的自我完善和超越。

葛洪以其独特的道家思想和人生哲学为后世留下了宝贵的思想遗产,对中国哲学和文化产生了重要影响。

他的思想对今日社会依然具有启示意义,值得我们深入思考和借鉴。

1.2 葛洪的生平简介葛洪(283-343),字正一,号胶阳先生,汉族,祖籍中国山东,生于今河南济源县。

他是东晋末年至南北朝时期著名的道家思想家、医学家、文学家和军事家。

葛洪年少时就以才华横溢而知名,被誉为"开元才子"。

葛洪及其人生哲学摘要:葛洪的人生哲学与其人生际遇有关。

葛洪人生观的形成是由儒而入道~最终立足于道~其人生哲学总的表征是《庄子〃天下篇》所谓‚内圣外王之道?。

行善升仙~‚得道匡世?~是葛洪超越人生困境的理想生活方式~是其所认为的人生意义之所在~是其人生哲学的基本内核。

关键词:葛洪 ,人生哲学 ,佐时修仙,得道匡世一、葛洪生平及其人生哲学形成的时代背景葛洪,283,363,[1] 字稚川~自号抱朴子~丹阳句容,今江苏句容,人~为东晋时代著名道教学者。

其身世~据《晋书》卷七十二《葛洪传》、葛洪《抱朴子外篇》卷五十《自序》等材料可知:一、葛洪出身江东土著士族~其父晚年虽随孙皓降晋~但家世仕吴。

江东士族素被中原士族视为‚左衽之类?~葛洪成长于被歧视的环境里~加之少年丧父~家道中落~生活维艰。

这是个天下解纽、社会动乱的时代~生活于世道乱离之下的葛洪~一生坎坷。

丧父之后到二十岁~是刻苦学习的时期~他主要学习的是儒家经书和道教典籍。

约二十一岁时曾一度从军~旋及南下广州。

约二十二岁至四十岁前~先滞留广州~后回家乡~一边继续学习~一边著书立说~完成了《抱朴子》,其间晋室南渡~拉拢江东士族~葛洪因十余年前战功得以封侯食邑。

约四十岁到五十五岁~又一度用世~为主薄、参军之类的佐吏。

此后到罗浮山炼丹~终其一生。

二、葛洪自称:‚少有定志~决不出身?[2]~他的‚本志?是修仙学道。

但从其一生行状看~他实际上是徘徊于儒道、游离于出处之间~为内圣外王之道的实践者。

在其潜意识中~未免没有儒家建功立业、青史留名的文化心态~但又深知名位难就~仕途险恶~受制于人~不如修仙了道~养性全真~‚在我而已?。

内道外儒~乃魏晋士大夫普遍的人生价值观~葛洪亦以此安身立命。

[3]三、葛洪于二十岁之前即已学习神仙之道~但因‚年尚少壮~意思不专~俗情未尽~不能大有所得?。

[4] 以后俗情随年事增加而渐渐了却~专意修仙~成为当时神仙道教的集大成者。

其神仙道教的渊源师承关系为:左慈一葛玄一郑隐一葛洪鲍玄,,这一道派的道术以金丹为主~既不同于三张一系的符水~也不同于上清派的存思。

《抱朴子外篇》:葛洪的政治及处世观作者:钟岳文来源:《月读》2019年第06期魏晋南北朝时期是一个分裂割据的时代,政权更迭频繁,但思想界却并不显得暗淡,出现了许多思想家和哲学家,葛洪就是其中的一位。

他的代表作《抱朴子内篇》和《抱朴子外篇》,无论在中国道家思想史还是中国儒家思想史上,都产生了巨大的影响。

本文所要介绍的是《抱朴子外篇》。

葛洪,字稚川,丹阳句容(今江苏句容)人,一般认为他生于西晋武帝太康四年(283),卒于东晋哀帝兴宁元年(363),终年八十一岁。

葛洪的远祖葛浦庐,曾经辅佐汉光武帝刘秀建立东汉王朝,官至骠骑大将军,封下邳僮县侯,食邑五千户。

后来,葛浦庐把爵位让给了弟弟葛文,自己率全家迁居到江南的句容,定居下来。

葛洪的祖父葛系,在三国时期的吴国担任吏部侍郎、御史中丞、大鸿胪等要职。

葛洪的父亲葛悌,先在吴国任五官郎中、会稽太守等职;入晋后,又任肥乡令、邵陵太守等职。

由此看来,葛洪出身于上层的士族家庭。

葛洪是葛悌的第三子。

不幸的是,葛洪十三岁时,其父去世,家道中落,年幼的葛洪不得不亲自操持农活,于耕种之暇发奋苦读。

他在《自叙》中回忆了这段艰难的生活:十三岁的时候,父亲去世了,因此我过早地失去了父亲的教诲。

当时的我,饥寒交迫,困苦不堪,自己还要亲自去耕地收割,晚上披星戴月踏着野草,辛勤地在田地里劳作。

再加上连续遭到战乱之苦,先人留下的典籍荡然无存。

在农耕的空闲时间里也无书可读。

于是,我只好背着书箱步行到别人家中借阅,然而,在一处人家里,最终也很难借到所有书籍。

后来,我自己就花费更多的时间去砍柴,然后卖掉,从而买来纸笔,供自己使用。

白天就到田地里去劳作,晚上就点燃柴火照明,写字读书。

就是因为这个缘故,我没办法早一些涉猎各种典籍。

因为经常缺乏纸张,所以每次写字的时候,纸张的正反两面都写满了,很少有人能够阅读。

这是一幅多么令人感动的辛勤劳作和励志读书的画面啊。

葛洪虽然出身于上层世家,却在极为艰苦的条件下开始了他的学术生涯。

葛洪及其人生哲学【摘要】葛洪是中国古代道家学派代表人物之一,其人生哲学融合了道教观念、内丹修炼理论和道德观念。

他认为人生追求应当在修身养性、修炼内丹的过程中实现心灵的升华与超脱。

葛洪主张修身行道、修养性情,倡导清心寡欲、淡泊名利,追求心灵的宁静与纯净。

他强调个体应当明智接受人生的无常和变化,树立正确的人生态度,坚守内心的善念和道德原则,不为外在浮华所扰乱,以达到超脱尘俗之境。

葛洪的人生哲学在当时具有重要意义,影响后世道家思想的发展,启迪人们对于人生价值和修道道德的思考,具有深远的历史影响。

【关键词】葛洪、人生哲学、道教观念、内丹修炼、人生追求、道德观念、人生态度、哲学意义、影响。

1. 引言1.1 葛洪及其人生哲学概述葛洪(284-364)是中国东晋时期著名的道教学者和医学家,被誉为道教的“真人”之一。

他提倡内丹修炼,追求长生不老,开创了道教的理论体系,对后世的道教思想产生了深远影响。

葛洪的人生哲学主要体现在他推崇的内丹修炼理论和道德观念上。

他认为通过锻炼内丹可以达到长生不老的目标,实现永恒的生命。

他强调修身养性,主张道德行为和修道修身相辅相成。

他对人生追求的看法也体现了他的哲学思想,认为人应当追求道德修养和心灵升华,追求内心的平静和超脱。

葛洪的人生态度是积极向上的,他认为人生短暂,应该珍惜时间,不断追求提升自我。

他强调修行和实践,认为只有通过实践才能实现道德境界的提升和修炼的深化。

他的道德观念强调仁爱和道义,主张以仁爱之心待人,实践道义之行为。

葛洪的人生哲学是以道德修养和内在修炼为核心的,体现了他对人生的深刻思考和对道教精神的传承。

他的思想对后世的影响深远,影响了中国的医学、哲学和道教思想的发展。

1.2 葛洪的背景和影响葛洪(284-364年),字子长,一字莹,晋朝末期人。

他出生在河南开封,是一位著名的道家学者和医学家。

葛洪的父亲葛诩是晋朝的重要官员,因此葛洪从小就接受了良好的教育。

他精通易学、兵学、医学等多种学科,尤其在道教和内丹修炼方面有很高的造诣。

晋代葛洪的养生观(古人养生)不学而求知,犹愿鱼而无网焉;心虽勤而无获矣。

我国的养生学发展到东晋,已经比较成熟,并包含在儒、佛、道三教的文化体系之中。

葛洪是道教的养生家,由于道教重生恶死,以延年益寿作为修炼的目标,因此养生学就更为发达。

葛洪养生的原则,是不伤不损。

他明确地说:“寿命在我,而不在神仙。

” 养生之道,其“诀在于志”,他在《抱朴子内篇》一书里,葛洪的养生理念是建立在调节日常的生活之中的,他从预防为主的角度,首先提出了“养生以不伤为本”的论点,具体论述了伤身的十三个方面,即“才所不逮,而困思之,伤也;力所不胜,而强举之,伤也;悲哀憔悴,伤也;喜乐过差,伤也;汲汲所欲,伤也;久谈言笑,伤也;寝息失时,伤也;挽弓引弩,伤也;沉醉呕吐,伤也;饱食即卧,伤也;跳走喘乏,伤也;欢呼哭泣,伤也;阴阳不交,伤也”。

“凡言伤者,亦不便觉而,谓久则寿损耳”,“积伤至尽则早亡”。

葛洪针对这不知不觉而容易产生的“十三伤”,制定了“不伤身”的“养生之方”三十条,:唾不及远;行不及步;耳不极听;目不久视;坐不至久;久卧不及疲;先寒而衣;先热而解;不欲极饥而食;不欲极渴而饮;食不过饱;饮不过多。

凡食过则结积聚,饮过则成痰癖;不欲甚劳甚逸;不欲起晚;不欲汗流;不欲多睡;不欲奔车走马;不欲极目远望;不欲多啖生冷;不欲饮酒当风;不欲数数沐浴;不欲广志远愿;不欲规造异巧;冬不欲极温;夏不欲窃凉;不露卧星下;不眠中见肩;大寒、大热、大风、大雾皆不欲冒之;五味入口,不欲偏多;酸多伤脾,苦多伤肺,辛多伤肝,咸多伤心,甘多伤肾。

除此之外,葛洪还特别强调精神的调养。

他提出“无忧者寿”的格言,告诫人们把世情看得淡一些,不要陷入名利色情的烦恼之中,对社会世俗的矛盾采取超然的态度。

现代心理学证明,人的情绪确实对人身健康影响甚大,所以养生学特别强调人的心理卫生,要求人们保持坦荡乐观的情绪。

葛洪提出:“善养生者,必保其精”,这个“精”从本质上来讲,就是人体的正气(抵抗力),就是所谓的“正气存内,邪不可干”。

葛洪最著名的十句话

摘要:

1.葛洪简介

2.葛洪的十句名言

3.名言的启示和影响

正文:

【葛洪简介】

葛洪,字稚川,号抱朴子,是我国东晋时期著名的道教学者、炼丹家、医药学家和文化名人。

他生于公元320 年,卒于公元381 年,活动于江南地区,是道教发展史上的一位重要人物。

葛洪在道教理论、炼丹术、医药学等多个领域都有重要贡献,他的著作《抱朴子》被誉为道教经典。

【葛洪的十句名言】

1.治乱者,必先治心;治心者,必先治身。

2.人生在世,没有一帆风顺的,只有在逆境中奋发向前,才能成就大事。

3.学问之道无捷径,才之积累靠恒心。

4.金无足赤,人无完人。

5.养生之道,莫先于饮食。

6.福兮祸所伏,祸兮福所倚。

7.患难见真情,烈火炼真金。

8.大道之行,天下为公。

9.山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

10.天地之大德,生而无有。

【名言的启示和影响】

葛洪的名言传递了道家思想的智慧,深刻地影响了后世。

他强调内心修养和行为规范的重要性,认为这是治理国家和社会的根本。

在人生态度上,他鼓励人们敢于面对困难,持之以恒地追求学问。

在生活方面,他提倡养生之道,关注饮食健康。

此外,他还强调人际关系中真诚和宽容的价值。

葛洪的十句名言不仅具有道家思想的深度,而且贴近生活,具有现实意义。

孔令宏:论葛洪以术为底蕴的哲学思想葛洪是东晋著名的道教学者、思想家。

本文以其代表作《抱朴子》为主,从道术关系这一前人鲜有涉及的角度来探讨其哲学思想。

一、变化观本着“变化者,乃天地之自然”的观点,以承认物质变化的客观性为前提,葛洪认为,变化是客观的、绝对的。

他由此得出了物类可变的结论。

《抱朴子内篇·黄白》把物类变化的范围推得很广。

在葛洪看来,变化是没有极限、没有范围的。

事物会自然地从一种类型转变为另一种类型,如高山变为深渊,深谷变为丘陵,等等。

变化可以为人所掌握、控制。

人发挥主观能动性干预自然的变化,就能让这些变化为人所用。

人可以通过一定的方法促使事物按照自己的愿望发生改变,如铅为白色,可使它变赤,此即金丹术。

一切在变,一切能变,这就是道教的物类变化观。

这种观点当渊源于东汉王充、晋干宝的观点。

物类变化观肯定了变化的绝对性,却没有考虑到变化的条件性。

变化总是在具体的时间、空间等条件之下发生的。

不加分析地奢谈变化的绝对性是错误的,而且会把人对变化的认识引导到错误的方向上而忽视了对变化的科学研究。

不过,历史上曾经存在过僵化的自然观,主张“物之变化,固自有极”,《论仙》所引的“物各自有种”。

相对于把物质看作静止不变的僵死观点,道教的物类变化观具有一定的思想解放作用。

葛洪进而从人工变化的有效性推出了人可以通过修炼变形为仙的结论。

《对俗》说:“若道术不可学得,则变易形貌,吞刀吐火,坐在立忘……幻化之事,九百有余,按而行之,无不皆效,何为独不肯信仙之可得乎?”可见,道教的物类变化观是为论证其宗教信仰而提出来的,是其宗教信仰的理论基础。

它被用来解释人羽化成仙的可能性、炼铅汞为仙丹的可能性、各种变化之术、神仙无所不能的种种神通与变化自在。

道教在继承和发展古代哲学的变化观时,总免不了将它与自己的宗教信仰糅合起来。

这正是宗教哲学与一般哲学的差异之所在。

二、道与术葛洪对道与术的关系有深刻的认识。

他强调要严格区分“真道”与“伪文”,务必排除“伪技”、“妖道”。

葛洪及其人生哲学一、葛洪生平及其人生哲学形成的时代背景葛洪(283-363)1字稚川,自号抱朴子,丹阳句容(今江苏句容)人,为东晋时代著名道教学者。

其身世,据《晋书》卷七十二《葛洪传》、葛洪《抱朴子外篇》卷五十《自序》等材料可知:一、葛洪出身江东土著士族,其父晚年虽随孙皓降晋,但家世仕吴。

江东士族素被中原士族视为“左衽之类”,葛洪成长于被歧视的环境里,加之少年丧父,家道中落,生活维艰。

这是个天下解纽、社会动乱的时代,生活于世道乱离之下的葛洪,一生坎坷。

丧父之后到二十岁,是刻苦学习的时期,他主要学习的是儒家经书和道教典籍。

约二十一岁时曾一度从军,旋及南下广州。

约二十二岁至四十岁前,先滞留广州,后回家乡,一边继续学习,一边著书立说,完成了《抱朴子》;其间晋室南渡,拉拢江东士族,葛洪因十余年前战功得以封侯食邑。

约四十岁到五十五岁,又一度用世,为主薄、参军之类的佐吏。

此后到罗浮山炼丹,终其一生。

二、葛洪自称:“少有定志,决不出身”2,他的“本志”是修仙学道。

但从其一生行状看,他实际上是徘徊于儒道、游离于出处之间,为内圣外王之道的实践者。

在其潜意识中,未免没有儒家建功立业、青史留名的文化心态,但又深知名位难就,仕途险恶,受制于人,不如修仙了道,养性全真,“在我而已”。

内道外儒,乃魏晋士大夫普遍的人生价值观,葛洪亦以此安身立命。

3三、葛洪于二十岁之前即已学习神仙之道,但因“年尚少壮,意思不专,俗情未尽,不能大有所得”。

4以后俗情随年事增加而逐步了却,专意修仙,成为当时神仙道教的集大成者。

其神仙道教的渊源师承关系为:左慈一葛玄一郑隐一葛洪鲍玄--这个道派的道术以金丹为主,既不同于三张一系的符水,也不同于上清派的存思。

葛洪之师郑隐,“本大儒士也,晚而好道,由以《礼记》《尚书》教授不绝”。

5葛洪即继承了这个儒道双修的特点。

四、葛洪好学深思,广览众书,其“博闻深洽,江左绝伦。

著述篇章富于班马,又精辩玄赜,析理入微”。

6所著篇章中,以《抱朴子》内外篇为代表作,“其内篇言神仙方药、鬼怪变化、养生延年、禳邪却祸之事,属道家;其外篇言人间得失,世事臧否,属儒家”。

7这里所谓“道家”实即道教,故清人方维甸《校刊抱朴子内篇序》指出:“虽自以《内篇》属之道家,然所举仙经神符,多至二百八十二种,绝无道家诸子。

……寻其旨趣,与道家判然不同”。

全书外篇的写作在内篇之前,从内外篇撰写的先后顺序,可看出葛洪思想的发展线索是由儒而入道。

葛洪的人生哲学思想主要见存于内篇,内篇的主题就是证明神仙长生的实存性,正如其《内篇·自序》称:“今为此书,粗举长生之理”,“贵使来世好长生者,有以释其惑”。

对神仙长生的追求,这是葛洪人生价值观的终极目标。

神仙长生思想为魏晋的一大社会思潮,流风所及,士大夫亦有信奉者。

嵇康《养生论》认为:“夫神仙虽不目见,然记籍所载,前史所传,较而论之,其有必矣”。

8相信神仙存有不虚。

何敬宗《游仙诗》:“长怀慕仙类,眩然心绵邈”。

9恋慕神仙之心,跃然纸上。

士大夫层中服食长生之风流行,这个现象,鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中已指出。

士族中产生了世代奉道之家,这在陈寅恪先生《天师道与滨海地域之关系》中有详细描述。

帝王中亦不乏信道者。

雄才大略如曹操也咏唱出:“传告无穷闭其口,但当爱气寿万年”;“神仙之道,出窈入冥,常当专之”。

10晋哀帝“雅好黄老,断谷,饵长生药,服食过多,遂中毒,不识万机”。

11魏晋社会上活动着为数很多的神仙方士,从事神仙方术的修炼与传播,其活动地域从北到南,十分广泛。

据《牟子理惑论》载:“灵帝崩后,天下扰乱,独交州差安,北方异人咸来在焉,多为神仙辟谷长生之术,时人多有学者”。

12这里虽然说的是汉末三国时吴地交州人学神仙术的情况,但也可看出是由“北方异人”传来,则仙术在北方亦有传播。

神仙思想在民间的影响力,从孙恩利用道教举事可见。

据《晋书·孙恩传》载:孙恩叔父泰“见天下兵起,以为晋祚将终,乃扇动百姓,私集徒众,三吴士庶多从之”,后为道子所诛,“众闻泰死,惑之,皆谓蝉蜕登仙”。

至孙恩举事,便“号其党曰‘长生人’”,“其妇女有婴累不能去者,囊簏盛婴儿投于水,而告之曰:‘贺汝先登仙堂,我寻后就汝’”。

孙恩兵败投海自杀,“妖党及妓妾谓之水仙,投水从死者百数”。

13显然,孙恩利用了民众信仰神仙长生的心理来鼓动起义。

上述事实表明,魏晋社会各阶层都有为数不等的神仙长生信仰者,神仙长生思想成为魏晋社会的四大时代思潮之一。

14在魏晋的神仙旋律中,不时冒出反调,这些反调衬托出神仙旋律的社会影响力。

作为神仙不死的反命题,怀疑、否定神仙长生的观点自秦汉以来一直存有。

扬雄《法言》第十二卷《君子》回答“世无仙,则焉得斯语”等问题时说:“有生者必有死,有始者必有终,自然之道也”。

桓谭《新论·祛蔽》批评说:“今不思勉广日学自通,以趋立身扬名,如但贪利长生,多求延寿益年,则惑之不解者也”。

又《辨惑》指出:“无仙道,好奇者为之”。

15王充《论衡·道虚》追问说:“夫人,物也,虽贵为王侯,性不异于物。

物无不死,人安能仙?”《牟子理惑论》牟子自称:“虽读神仙不死之书,抑而不信,以为虚诞”,并讥讽:“神仙之书,听之则洋洋盈耳,求其效,犹握风而捕影”。

16《三国志·虞翻传》载:“权与张昭论及神仙,翻指昭曰:‘彼皆死人,而语神仙,世岂有仙人邪!’”17曹植《辩道论》认为神仙之书“虚妄”,仙人之说是“虚妄之词”、“眩惑之说”。

18《列子·杨朱》载杨朱答孟孙阳问说:“理无不死”,“理无久生”。

《抱朴子内篇》本身也记载了很多否认神仙不死的观点,如《论仙》载:“夫有始者必有卒,有存者必有亡。

……死者,人理之常然,必至之大端也”。

如此众多的神仙不死的反命题,反衬出长生成仙思想在当时社会上流传甚广,并就此产生了激烈的争论。

葛洪著《抱朴子内篇》的目的之一,就是要回答这些疑问和攻讦,正如其自序说:“世儒徒知服膺周孔,莫信神仙之书,不但大而笑之,又将谤毁真正。

故予所著子言黄白之事,名曰《内篇》。

”19神仙不死如此流行的深层原因之一是生命意识的强烈觉醒。

潜意识中对死亡的恐怖,对生存的眷恋,对生命短促的哀叹,这种悲观的生命情调不时流露于汉末魏晋人的言谈中。

《古诗十九首》反复吟诵:“人生天地间,忽如远行客”;“人生寄一世,奄忽若飚尘”;“浩浩阴阳移,年命如朝露。

人生忽如寄,寿无金石固”。

20建安七子之一的阮瑀《七哀诗》:“良时忽一过,身体为土灰。

冥冥九泉室,漫漫长夜台”。

又徐干《室思》:“人生一世间,忽若暮春草”。

21郭璞《游仙诗》:“临川哀年迈,抚心独悲吒”。

22王羲之《兰亭集序》:“古人云,死生亦大矣,岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀”。

23《晋书·孝武帝纪》载孝武帝晚年说:“自古何有万岁天子邪!”24对生命的忧患和悲叹,以至于悲极而生乐。

乐有两类,一类是杨朱式的即时行乐。

《古诗十九首》已有:“为乐当即时,何能待来兹”。

《列子·杨朱》说得更明白:“仁圣亦死,凶愚亦死。

生则尧舜,死则腐骨;生则桀纣,死则腐骨;腐骨一矣,孰知其异。

且趣当生,奚遑死后”。

另一类是葛洪式的赶紧修仙,逃脱死亡。

《抱朴子内篇·勤求》先是警告人们说:“里语有之:人在世间,日失一日,如牵牛羊以诣屠所,每进一步,而去死转近”;“且夫深入九泉之下,长夜罔极,始为蝼蚁之粮,终与尘壤合体,令人怛然心热,不觉咄嗟”。

死亡如此恐怖,出路何在?《勤求》继而又劝诱人们修学神仙之业:“若心有求生之志,何可不弃置不急之事,以修玄妙之业哉?……是以上士先营长生之事,长生定能够任意。

若未升玄去世,可且地仙人间”。

成仙能够长生不死,至少能够“地仙人间”,解除死亡的威胁。

上述两类乐观主义的生命论,杨朱式的是无可奈何的苟且行乐,葛洪式的则是高扬生命的主体性原则,我命在我,人力胜天,过度乐观地认为人通过修仙能够逃过生命的自然法则。

由此也透示出,魏晋时代人们对生命的忧患悲叹,导致了即时行乐和神仙长生之风的流行,这两股风的社会影响很大,尤其是对神仙不死的追求,涵盖了社会各阶层。

生命意识的高度觉醒,乃神仙不死说的强化剂,增强了人们对其信仰的力度。

魏晋时代,天下纷纷,战乱、瘟疫、政治恐怖,特别是统治集团的残酷内讧,今天我杀你,明天他杀我,“名士少有全者”,生命毫无安全感可言。

值此动荡不安的时代,士大夫们的人生观亦发生巨变,治国平天下、建功立业的人生理想与价值追求为闲适恬淡、隐退山林、自由自在所取代。

纷扰喧嚣的尘世带来恐怖与痛苦,汲求功名,活得太累,何如啸傲山林,闲云野鹤,轻松自如。

即便是位处庙堂之上,也应象山林中一样,不为俗务所累。

内圣之道成为朝野士大夫共同的价值目标。

名垂宇宙的诸葛亮告诫其子:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,25且其最初的志向不过是:“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”。

26这道出了当时一般士人的心态。

士大夫们这种人生价值观的转变,也给神仙思想的传播一个极好机会,为神仙思潮的形成提供了土壤。

葛洪的人生哲学就诞生于这样的时代思潮中。

此外,葛洪的人生哲学对道家思想采取了批评与吸取的态度。

葛洪批评道家,除了从刑法角度,27主要还是站在神仙家立场上指责道家尤其是庄子的生命观。

《抱朴子内篇·释滞》抨击说:“文子庄子关令尹喜之徒,其属文笔,虽祖述黄老,宪章玄虚,但演其大旨,永无至言。

或复齐死生,谓无异以存活为徭役,以殂殁为休息,其去神仙,已千亿里矣,岂足耽玩哉?”又《勤求》批评“俗人见庄周有大梦之喻,因复竟共张齐死生之论”,并认为“庄周贵于摇尾途中,不为被网之龟,被绣之牛,饿而求粟于河侯,以此知其不能齐死生也”。

激烈攻讦庄子的齐死生说,认为其与神仙长生大相径庭。

对于老子,他一方面说:“五千文虽出老子,然皆泛论较略耳。

其中了不肯首尾全举其事,有可承按者也”。

28另一方面又赞赏“老子以长生久视为业”。

29只要讲长生不死,他便引为同道,反之,即便是道教经书也予以攻击。

《勤求》就称;“昔者之著道书多矣,莫不务广浮巧之言,以崇玄虚之旨,未有究论长生之阶径,箴砭为道之病痛,如吾之勤勤者”。

抱怨道书没有“究论长生”,仅仅讲些“浮巧之言”。

葛洪一面批评老庄,一面又直接引用或改造道家的思想范畴。

《至理》引《道德经》“涤除玄览,守雌抱一,专气致柔”讲修仙养性。

《地真》引老子“忽兮恍兮,其中有象;恍兮忽兮,其中有物”以解释仙经所谓“一”。

《辨问》引庄子“盗有圣人之道五”说明其“圣”的含义。

30《抱朴子内篇》所讲“玄”、“道”、“一”都是取自老子的思想范畴,但又加以改造,赋予了其人生理想的内容。

葛洪还将老子神仙化31,认为老子是“得道之尤精者,非异类”,老子“恬淡无欲,专以长生为务”,乃学而得仙的典范。