农病课件15.油菜菌核病

- 格式:ppt

- 大小:1.70 MB

- 文档页数:3

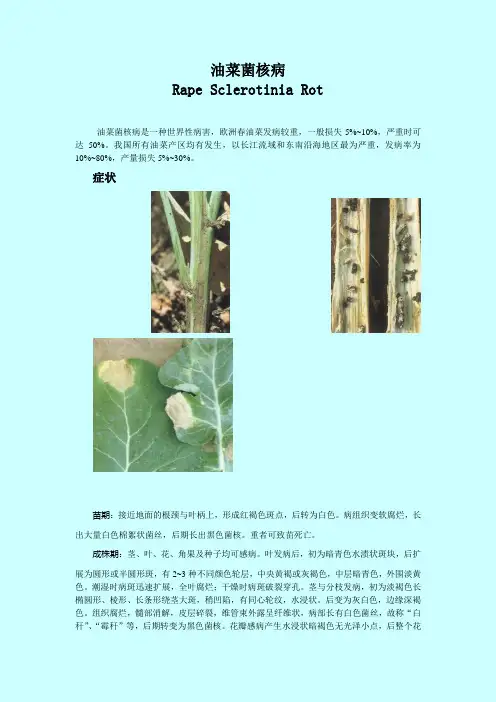

油菜菌核病Rape Sclerotinia Rot油菜菌核病是一种世界性病害,欧洲春油菜发病较重,一般损失5%~10%,严重时可达50%。

我国所有油菜产区均有发生,以长江流域和东南沿海地区最为严重,发病率为10%~80%,产量损失5%~30%。

症状苗期:接近地面的根颈与叶柄上,形成红褐色斑点,后转为白色。

病组织变软腐烂,长出大量白色棉絮状菌丝,后期长出黑色菌核。

重者可致苗死亡。

成株期:茎、叶、花、角果及种子均可感病。

叶发病后,初为暗青色水渍状斑块,后扩展为圆形或半圆形斑,有2~3种不同颜色轮层,中央黄褐或灰褐色,中层暗青色,外围淡黄色。

潮湿时病斑迅速扩展,全叶腐烂;干燥时病斑破裂穿孔。

茎与分枝发病,初为淡褐色长椭圆形、棱形、长条形绕茎大斑,稍凹陷,有同心轮纹,水浸状。

后变为灰白色,边缘深褐色。

组织腐烂,髓部消解,皮层碎裂,维管束外露呈纤维状,病部长有白色菌丝,故称“白秆”、“霉秆”等,后期转变为黑色菌核。

花瓣感病产生水浸状暗褐色无光泽小点,后整个花瓣为暗黄色,水浸状。

潮湿时可长出白色菌丝。

角果发病,形水浸状成褐色斑,后变白色,边缘褐色。

潮湿时全果变白腐烂,长有白色菌丝,后形成黑色菌核。

种子发病,表面粗糙,无光泽,灰白色。

病原病原为核盘菌Sclerotinia sclerotiorum〈Lib.〉de Bary,属子囊菌亚门核盘菌属。

菌核黑色,鼠粪状或球形、不规则形,成熟菌核外皮黑色,髓部粉色至米黄色,为疏丝组织组成。

菌核萌发可产生1至数个柄,柄褐色,顶部膨大形成子囊盘。

子囊盘黄褐色,子实层由子囊与侧丝栅状排列组成。

子囊长圆形,顶部钝圆,内生8个子囊孢子,子囊孢子无色透明,椭圆形。

在老熟的营养菌丝上或菌核的子囊盘原基突破表皮萌发时,可产生小分生孢子,分生孢子圆形,无色,成链状,有人认为起精子作用。

此菌能寄生于64科225属的383种植物上,其中以十字花科、菊科、豆科、茄科、伞形科和蔷薇科植物为主,我国发现36科199种植物被侵染,其中重要的经济作物除油菜外,还有向日葵、大豆、花生等。

油菜菌核病的发病原因及综合防治措施油菜菌核病是由真菌黄单胞菌(Leptosphaeria maculans)和黑单胞菌(Leptosphaeria biglobosa)引起的油菜病害。

该病害主要危害油菜的茎、叶和果实,导致严重的经济损失。

以下是油菜菌核病的发病原因及综合防治措施。

发病原因:1.气候条件:高温、高湿环境有利于病原菌的生长繁殖。

2.病原菌侵入:通常是通过种子、秸秆和大气颗粒等途径进入油菜作物,并在潜伏期内进行繁殖。

3.病原菌侵入途径:病原菌通过油菜的叶片和茎部伤口侵入植物体内,引起感染并形成病斑。

4.栽培管理不当:油菜作物管理不善、种植密度过大、连作等因素会增加菌核病的发生风险。

综合防治措施:1.良好的田间管理:选用健康的种子进行播种,控制油菜作物的密度,适当间隔,利于通风干燥,减少病害的传播。

2.合理施肥:根据土壤肥力状况进行合理施肥,保证油菜植株的健康生长,增强抗病能力。

3.农田清洁:及时清除油菜茎叶、秸秆等残留物,降低病原菌在土壤中的存活率。

4.轮作休闲:合理进行油菜的轮作,避免连作,减少病原菌的累积和传播。

5.化学防治:发病初期可采用化学药剂进行喷洒防治,选择适宜的药剂和使用方法,注意剂量和频率,避免药害和抗药性的产生。

6.抗病品种选择:选用抗病品种进行种植,提高油菜对菌核病的抵抗力。

7.病害监测预警:及时对田间油菜植株进行病害监测,发现病害初期迹象及时采取防治措施,避免病害扩散。

8.有机防治:可以选择使用有机肥料和生物农药进行防治,减少对环境的污染和人体健康的危害。

综合上述措施,可以有效地预防和控制油菜菌核病的发生和传播,降低经济损失,保证油菜产量和质量。

油菜菌核病的发病规律

菌核病是油菜的一种常见病害,在各地均有发生,严重的给油菜的生长带来了影响,其实油菜菌核病的发生也是有一定的规律的。

油菜菌核病病菌主要以菌核散落在土中或混杂在种子、肥料中越夏和越冬。

油菜菌核病从油菜苗期到成熟期都会发生,但以终花期至成熟期发病较重。

病菌为害油菜的叶和叶柄、茎干、花和荚,结实期发生最重。

茎、叶花角果均可受害,茎部受害最重。

茎部染病初现浅褐色水渍病斑,后发展为具轮纹状的长条斑,边缘褐色,湿度大小表生棉絮状白色菌丝,偶见黑色菌核,病茎内髓部烂成空腔。

内生很多黑色鼠粪状菌核。

病茎表皮开裂后,露出麻丝状纤维,致病部以上茎枝萎蔫枯死。

叶片染病初呈不规则水浸汰。

后形成近圆形至不规则形病斑,病斑中央黄褐色,外围浅黄色,病斑上有时轮纹明显,湿度大时长出白色绵毛状菌丝,病叶易穿孔。

花瓣染病,初呈水浸状,渐变为苍白色,后腐烂。

果荚受害后,褐色变白,种子瘦瘪,内生细小菌核。

连作田菌核残留量多;中耕培土等工作不及时做好,就有利于病菌生长繁殖。

这是发病重的一个因素。

排水不良,种植过密,施氮肥不当,油菜生长过旺、倒伏等情况下,田间通风透光差、湿度大,也有利于病菌繁殖。

油菜早春遭受冻害,抗病力减弱,容易发病。

气温较高,雨水较多的年份,发病往往较重。

尤其是在油菜谢花盛期,如遇高温多雨天气,病害就有流行的可能。

面对这种情况我们应该及时的采取防治措施。

CATALOGUE目录•油菜菌核病的发生•油菜菌核病的传播•油菜菌核病的危害•油菜菌核病的防治•油菜菌核病的防治效果评估•油菜菌核病防治的未来展望核盘菌传播途径病原菌角果发病油菜角果发病,初始产生水渍状小斑,随后扩大并变白,最后腐烂。

天气潮湿时,病角果产生绵毛状白霉。

发病症状叶片发病油菜叶片发病,初始产生水渍状小斑,随后扩大为圆形或不规则形大斑,病斑灰白色,有黄晕,稍凹陷。

天气潮湿时,病斑上产生绵毛状白霉。

茎秆发病油菜茎秆发病,初始产生水渍状小斑,随后扩大并绕茎秆一周,造成病部以上枝叶迅速枯死。

天气潮湿时,病斑上产生绵毛状白霉。

花瓣发病油菜花瓣发病,初始产生水渍状小斑,随后扩大并褪色变黄,最后腐烂。

天气潮湿时,病花瓣产生绵毛状白霉。

土壤带菌气候条件种植密度施肥不当发病条件010203传播影响因素气候条件种植密度品种抗性土壤条件产量损失生长受阻对油菜产量的影响品质下降菌核病会导致油菜籽粒品质下降,影响油菜籽的色泽、气味和营养成分。

毒素污染菌核病病原菌产生的毒素可能污染油菜籽粒,不仅影响油菜的食用安全性,还会对动物饲料的安全性造成威胁。

对油菜品质的影响对油菜种植区域的影响种植区域受限传播风险农业防治种植抗病品种避免油菜连作,实行与其他作物的轮作制度,减少病原菌的积累。

轮作制度加强田间管理以虫治菌利用天敌昆虫控制病原菌的繁殖,如赤眼蜂、瓢虫等。

使用生物农药应用生物农药防治油菜菌核病,如井冈霉素、春雷霉素等。

改善土壤环境通过增加土壤中的有益菌群落,提高土壤生态环境,抑制病原菌的生长。

生物防治化学防治评估方法1 2 3经过防治,油菜菌核病的发病率明显降低。

发病率降低防治后,油菜菌核病的病情指数较防治前明显下降。

病情指数下降采取防治措施后,油菜菌核病的危害程度明显减轻,防治效果显著。

防治效果显著实例一某地区采用化学农药防治油菜菌核病,经过一个生长季节的防治,发病率下降了50%,病情指数下降了30%,取得了显著的防治效果。