中国近代考古学的创立和发展

- 格式:pptx

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:42

近代中国考古学的发展与历程随着中国现代化的进程,考古学的发展也日渐得到重视。

考古学是一个涉及历史、文化、社会等方面的复杂学科,是人们了解古代文明、掌握历史真相与文化遗产保护的重要工具。

本文将从近代中国考古学的发展历程、重要考古遗址、考古技术等角度探讨近代中国考古学的发展与历程。

一、近代中国考古学的发展历程自1844年发掘颐和园之后,考古学逐渐引起人们的重视。

1901年,徐福第在河北清苑发掘了龙门石窟;1905年,学者瞿曙华率中国人首次以中国人为领导进行断代百年的明清南京城的发掘;1928年,中国考古界第一个设代表团参加国际考古界会议。

1946年,中国文化遗产管理局成立,对遗产保护进行统一规划。

1949年新中国成立后,国家对考古学的投入逐渐增加,全国性考古队伍不断壮大。

这里提出两位重要的代表人物。

一是叶浅予。

叶浅予是中国考古学家、历史学家、文物保护与管理专家。

他主持发掘了中国贯休墓葬和南阳汉墓等重要考古遗址。

二是赵朴初。

赵朴初是杰出考古学家、博物馆学家。

他曾主持和参与过大量考古发掘工作,包括发掘“殷墟库房”和“长沙楼山墓”等。

二、重要考古遗址近代中国考古学的发展与历程与重要考古遗址息息相关。

中国有大量的文化遗产和考古遗址,充分证明了中华文明的灿烂和历史悠久。

1. 聚宝盆聚宝盆考古遗址位于湖南岳阳市岳阳楼区。

聚宝盆是一处唐宋遗址,是唐朝时期产生于“三山五园”之一的独特作品,汉、唐、宋、元、明等多个历史时期均有建筑遗迹。

聚宝盆的发掘揭示了南方唐宋时期经济繁荣和文化兴盛的情况,也展示了唐宋时期各种文化与民俗之间的关系。

2. 三星堆三星堆遗址位于四川省广汉市,是一个新石器时代文化遗址,是新石器时代岷江河谷文化的化身。

三星堆遗址推广了四川史前文化的研究成果,对峨眉山谷的早期人类聚居地研究和大约3000年的神秘符号体系研究做出了贡献。

目前,三星堆本体和洛原遗址应该是被放在了重要的遗迹里。

3. 兵马俑兵马俑位于陕西省西安市临潼区秦始皇陵下,是一座规模宏大、精工细緻的古代陶俑艺术宝库。

中国考古挖掘的发展与成就中国考古学自20世纪初以来取得了长足的发展,在它的长期历程中,挖掘和发掘工作成为了关键的部分。

本文将探讨中国考古挖掘的发展与成就,并介绍一些重要的考古发现。

一、考古挖掘的历史发展中国考古挖掘的历史可以追溯到公元前二千年,但直到近代才真正形成了系统化的挖掘方法和科学化的发掘过程。

20世纪初,中国考古工作者开始逐步采用现代科学技术,并借鉴国际上的经验,提高了发掘的准确性和效率。

二、挖掘技术的进步随着科学技术的不断进步,中国考古挖掘的技术手段也不断提升。

最初的考古挖掘仅仅依赖人力和简单工具,如锄头、铁铲等。

随着机械化和自动化技术的引入,考古挖掘过程变得更加高效和精准。

如今,遥感技术、地理信息系统和三维扫描等现代技术成为了考古挖掘的重要工具。

三、考古挖掘的重要发现1. 萧县大墓群:位于河南省萧县的大墓群是中国考古史上的重要发现之一。

这里出土了大量的青铜器、玉器、金器和陶器,对于研究古代社会的宗教、政治和经济发展具有重要价值。

2. 三星堆遗址:四川省广汉市发现的三星堆遗址被认为是古蜀文明的重要遗存。

考古挖掘中,出土了大量的青铜器、玉器和象牙器等文物,揭示了古代蜀地的社会结构和文化特征。

3. 殷墟:河南省安阳市的殷墟是中国最早的都城遗址,也是中国考古学史上的重要突破。

在殷墟的挖掘中,出土了许多商代青铜器、玉器和甲骨文等珍贵文物,有力地证实了中华民族的悠久历史。

四、考古挖掘对历史研究的意义考古挖掘不仅仅是为了寻找珍贵的文物,更重要的是通过文物的发现和研究,来揭示和解读古代社会的历史与文化。

考古挖掘为历史学家提供了实物证据,有助于填补历史文献的不足,为研究古代社会提供更全面的资料。

总结中国考古挖掘在过去的几十年中取得了巨大的发展。

科学技术的进步和挖掘方法的改进使得中国考古学开创了新的时代。

重要的考古发现,如萧县大墓群、三星堆遗址和殷墟,展示了中国古代社会的丰富文化遗产。

考古挖掘不仅为历史研究提供了宝贵的实物证据,也加深了人们对中国悠久历史和文明的认识。

第二章考古学发展简史考古学的产生可以追溯到文艺复兴时期的古物学,其发展经历了三个大的阶段。

第一个阶段是萌芽期(1840年以前),实现了从古物学到考古学的转变。

这一时期的重要事件包括18世纪末拿破仑远征埃及与埃及学的形成、温克尔曼写成《古代美术史》、汤姆森提出“三期说”等。

第二个阶段是考古学的发展与成熟期(1840—1960年),考古工作在地域上由欧洲、近东扩大到全世界。

这一时期的重要事件包括1866年在瑞士召开第一次“人类学和史前考古学国际会议”、蒙特柳斯提出系统的考古类型学、“考古学文化”概念的提出与推广等,科学的考古学在这一时期传入中国。

第三个阶段是持续发展期(1960年以来),考古研究从文化谱系和编年工作转向阐释考古现象。

这一时期见证了“新考古学”及其他考古学流派的兴起、自然科学和技术手段在考古学中的广泛应用、考古学的进一步世界化,也见证了中国考古学的兴盛发展。

第一节欧美考古学简史人类探索过去的好奇心不难理解。

目前所知最早对古代实物进行探索的事件,是公元前6世纪巴比伦国王纳波尼德挖到一座神庙地板下面近2000年前的基石。

无独有偶,按照历史学家苏埃托尼乌斯的记载,罗马皇帝奥古斯都曾在公元前1世纪收藏“古代英雄们的武器”。

然而在考古学或古物学研究出现之前,对于大多数人来说,关于过去的知识仅仅来自于文字记载、宗教信仰、口碑、传说和迷信。

直到中世纪末,随着人文主义在意大利的再度出现,对世界史前史的研究才取得进一步的认识。

至15世纪盛行于欧洲的文艺复兴运动,复活了人们对古典世界和古物的兴趣。

考古学是从古物学的基础上发展而来的,至19世纪作为一项独立的研究领域在欧美出现。

一、从古物学到考古学(1840年以前)(一)文艺复兴运动早期的古物学欧洲文艺复兴运动促进了人们对古典时代的研究,从而开始了对希腊罗马时代的雕刻和铭刻的搜集。

15世纪后半叶,罗马收藏之风兴起,教皇、红衣主教和显贵们纷纷把自己的别墅装点成古代艺术的宝库。

中国近代考古学的建立作者:袁晓莉来源:《新闻世界》2012年第06期【摘要】中国近代考古学的建立既有其自身的专业特点又有传统史学的烙印,马衡和李济两位先生对中国近代考古学的建立和发展做出了突出贡献。

本文通过对两位先生的考古学之路进行逐一爬梳,以便对中国近代考古学的建立有一深入的把握,希翼对当下的考古学发展有所助益。

【关键词】考古学;马衡;李济近年来,关于中国考古学的学科定位问题的争论虽已平息,但我们对中国考古学建立的时代背景和强大的史学传统依旧缺乏清晰的认识,特别是在对传统金石学的继承和西方考古学技术的应用方面。

现以马衡、李济为中心,从考古发掘的技术层面,对他们的考古学之路进行逐一爬梳,以期对中国近代考古学的发展特点有一个清晰的认识。

马衡生于1880年,幼时从业瀚受学。

岳父叶澄衷曾资助他搜集文玩、研究金石。

1919年,马衡受聘于北大,初任书法、骑术等研究会的导师。

同年秋,为史学系三年级讲授金石课程,这也是该系自成立以来第一次开设这门课。

①1922年2月,开始主持新成立的国学门考古研究室工作,8月蔡元培提议升为教授。

1923年河南新郑农民发现春秋战国时期的青铜器,引起学术界的高度重视。

马衡获悉后,迅速至新郑调查出土古物地点。

负责此事的工作人员向马衡介绍了器物出土情形及后来发掘经过,“先后开井四口,略有所得。

其后划定范围,南北长三丈五尺,东西宽四丈五尺,层层发掘,至三丈深,见有墓穴作椭圆形,上易明砂,中有残骸残玉,穴外环列各器。

”②马衡到达新郑时,发掘己经结束并回填了泥土,正逢在旧坑北面新开一坑。

马衡根据他人所言绘一《新郑县发掘古器物图》,大致标明发掘坑、墓穴、骸骨及遗物的位置。

写了《新郑古物出土调查记》,详细报告了新郑铜器发现的时间、地点、经过、种类及其数量、制作材料,并绘制了图纸,及其出土器物的位置等。

1929年11月马衡偕同傅振伦、常惠等人,以《水经注》及顺治、乾隆年间的《易水传》为线索对燕下都作了实地调查,并于1930年组成“燕下都考古团”,对老姥台遗址进行发掘。

中国近代考古学的创立和发展中国近代考古学的创立可以追溯到19世纪末的清朝末年。

当时,西方的考古学在中国开始流行,一些西方学者在中国开展考古调查和挖掘活动,引起了中国学者的关注和兴趣。

洋务运动期间,一些进步思想家开始揭示和研究中国的古代文明和历史,试图寻找中国文化的根源和发展轨迹。

这些早期的研究和活动奠定了中国近代考古学的基础。

第一个阶段是1895年至1949年的民初时期,这一时期主要由自学者和业余考古学者主导。

许多学者独立进行考古调查和发掘,积极研究中国古代文明和历史。

在此期间,一些重要的考古发现被挖掘出土,例如殷墟和秦始皇兵马俑。

同时,一些学者开始系统地记录和整理考古资料,建立起一定的考古学理论体系,如梁启超的《中国考古学史纲要》。

第二个阶段是1949年至1976年的新中国成立后的时期。

这一时期,中国考古学开始得到重视和支持,国家成立了多所考古学研究机构,建立了中国文物管理和保护体系。

国内外考古学家进行了大量的合作与交流,许多考古学理论和方法也得到了引入和运用。

1953年,成立了中国考古学会,标志着中国考古学进入了一个新的发展阶段。

这一时期,中国的考古学研究和发掘进一步深入,一些重要的考古遗址和文物被发掘和保护,丰富了对中国古代文明和历史的认识。

第三个阶段是1978年至今。

这一时期,中国的考古研究和发掘进入了一个全面发展和迅速推进的时期。

和开放政策的推动下,中国全面加强了对考古学的支持和投入,建立了更多的考古学研究机构和实验室,培养了大批专业化的考古学人才。

同样,国际间的学术交流与合作也日趋活跃。

随着科技的进步,诸如遥感技术、三维扫描技术等手段的引入与应用,大大加快了考古工作的效率和准确性,为考古学的研究和发展带来了新的突破。

总体来说,中国近代考古学的创立和发展是中国学术复兴运动的一部分,它通过对古代文明和历史的研究,深入挖掘和理解中国的文化根脉。

中国近代考古学的发展经历了由自学者和业余爱好者主导到政府主导的演变过程,从最开始的野外挖掘研究到建立专业机构和学术研究体系,初步确立了中国考古学的学科体系和研究方法。

中国考古学的诞生与发展“五·四”运动前后,西学东渐,在带来“科学”、“民主”思想和先进科学知识的同时,也带来西方人的妄自尊大,一些西方学者鼓吹“中国文化西来说”;国内也有人妄自菲薄,否定传说中的“三皇五帝”时代,对中华文化的认同发生动摇。

长此以往,国将不国。

追根溯源,寻找实据,证明古史,重建民族自信,成为攸关国家命运的一件大事。

此后不久,一批中国学者怀着强烈的责任感,开始了对周口店、殷墟等古文明遗址的考古发掘,中国考古学应运而生。

中华人民共和国成立后,考古得到全面发展。

新中国成立不久,中央人民政府就设立了国家文物局,并颁发了保护古代文物的法令;恢复了周口店、殷墟两项中断多年的考古发掘;在中国科学院成立了考古研究所,在北京大学设置考古专业;各省区市也相继成立文物管理委员会,负责当地的文物保护和清理发掘工作。

在考古发掘和研究的实践中,各地考古队伍日益健全起来。

20世纪五六十年代,中国田野考古工作范围不断扩大,发掘水平得到提高。

在黄河上下、大江南北,考古工作者对史前时期的半坡、北首岭、庙底沟、屈家岭、北阴阳营等遗址和大汶口墓地,对商周时期的二里头、郑州、丰镐等遗址和洛阳东周城、侯马晋城、汉唐两京城址、元大都遗址及其他重要遗址进行了规模较大的发掘。

在辉县琉璃阁的发掘工作中,首次成功地剔剥出一座完整的车马坑,受到西方考古学家的赞誉。

改革开放后,我国考古事业走向繁荣。

1979年4月成立了中国考古学会,其后一些省区市也相继成立了地方考古学会及相关的研究会;考古学得到迅速发展,加强对外交流,引进科技手段,开拓了水下考古和航空摄影考古领域;大遗址考古发掘得到加强,黄河流域所作重点发掘尤多,长江流域和华南地区也有多处遗址发掘,西南边疆、北方大漠也都发掘过史前遗址,数量之多,分布之广,规模之大,前所未见。

田野考古达到较高的科学水平。

原始聚落遗址和氏族公共墓地的发掘,力求全面地揭露布局情况,复原当时社会生活全貌;古代城址的勘察,着重了解整体规划,确定城垣范围和城门位置,探寻主干大道和重要建筑遗迹;对那些古今重合的城市,则充分利用文献资料,根据现存的古建和可以肯定的旧街道等遗迹,结合以重点钻探、发掘,较好地复原古城的平面布局;清理大型墓葬时,妥善处理糟朽不堪的漆木器、丝织品、帛书、帛画,使之得到较好保存;对于散乱的玉衣、铠甲、简牍,在清理过程中,特别注意各个零件的位置和相互关系,仔细观察和做好记录,以复原它们的整体。

考古学发展史及其学派考古学,是一门研究人类历史文化的学科,它通过对遗址、遗迹、器物等考古资料的发掘与研究,帮助我们认识古代社会、文化、生活方式等方面。

考古学的研究领域极为广阔,其发展历程也经历了几千年的漫长过程。

本文将会探讨考古学的发展史及其学派。

1.考古学的历史起源考古学的起源可以追溯到近代欧洲。

在十八世纪,人类开始对古代文明兴趣日益增加。

那个时候,人们常常会用“古董”这个词来描述古代物品,而这些古物是人们从土地和建筑物中挖掘出来的。

当时的古物研究主要局限于东方文化的研究,如孟加拉、印度、中国和日本,而欧洲的古物则被视为“古老的废物”。

但是,在十九世纪,在欧洲和美国,人们对考古学研究的兴趣慢慢增长。

考古学家们发现,在他们所研究的旧城镇和古代城市里,仍然保存着许多有价值的文化材料。

于是,他们开始对这些文化材料进行收藏、研究和展示。

这是考古学研究的起点。

2.考古学的流派考古学的发展不是平稳的,它经历了许多历史上的奇迹与波折。

在其发展过程中,出现了一些具有代表性的学派,它们分别对考古学的研究领域和方法做出了重要贡献。

2.1 德国学派根据考古资料发掘的任务与实践不同,考古学分为多种分支学科,如史前考古学、历史考古学、美术考古学等。

德国学派是考古学的重要学派之一,主要致力于历史考古学的研究。

德国学派注重文化材料的采集、研究和理论的建构。

其代表人物是汉斯-约阿希姆·柯尔(Johann Joachim Winckelmann )和乔拜斯(Johann Joachim Winckelmann )。

在他们的努力下,德国的历史与考古学在世界范围内得以快速发展。

2.2 法国学派法国学派的主要贡献在于美术考古学研究,通过视觉艺术品的研究来研究古文化。

这一学派的代表人物是勒维中(Pierre Charles François Richer de Belleval)和楠特(Jean Baptiste Antoine Guilmin)等。

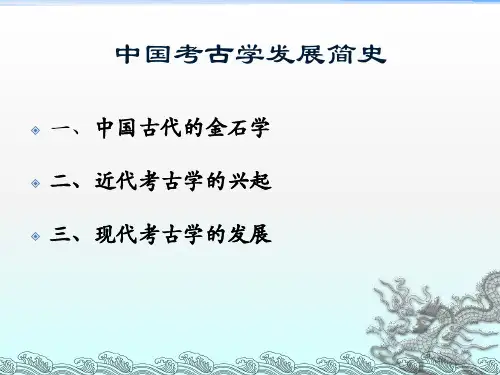

第二节中国考古学简史在世界考古学的发展历史中,中国考古学产生相对较晚,而且是随着西学东渐而由西方传入中国的。

但在近代考古学传入中国之前,从比较早的时期开始,不同时代的文人学者就对古代遗存,特别是古代文物有着传统的喜好。

不过,这些研究古代器物的学问虽然在一定程度了丰富的古代历史的研究,但是最终也没有直接演变为现代考古学。

一、金石学和考古学的传入(1921年以前)(一)中国考古学的前身——金石学古人在追寻自己的历史时,很早就开始注意到埋藏于地下的古迹和古物。

根据对古器物的收集方式和研究深度,这一时期又可以划分为前后两个阶段。

1.零星发现和研究阶段(北宋以前时期)北宋金石学产生之前,人们对地下出土的古器物和古文字资料虽然比较重视,但并没有形成规模和气候。

距今两千多年以前的西汉时期,司马迁在《史记》中多次引用他实地调查到的古迹材料。

如在《春申君列传》中提到考察春申君故居的情况:“吾适楚,观春申君故城,宫室盛矣哉!”。

他也曾“南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅、湘;北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风,① [加拿大]布鲁斯?G?特里格:《考古学思想史》(第2版),陈淳译,中国人民大学出版社2010年。

汉武帝时,曾有人得宝鼎于山西汾水,献于汉武帝,故将此年改元为“元鼎元年”(公元前116年)。

所献宝鼎实际上就是商周时期青铜鼎。

汉宣帝神爵四年(公元前58年),“美阳(今武功)得鼎,献之”(《汉书·郊祀志》)。

好古文字的张敞对这件“尸臣”鼎铭文进行过考释。

东汉时期,许慎在撰写《说文解字》时,曾注意收录和参考郡国山川出土的钟鼎彝器之上的“前代之古文”。

西晋太康二年(公元281年),汲郡人盗掘魏王墓,出土了大批竹简,后经过荀勖、束皙等人多年的释读和考订,最终整理和编次为《纪年》、《易经》、《国语》、《穆天子传》等十几种古书共七十五篇。

这些古书被后人统称为《汲冢书》。

北魏时期,郦道元撰写的《水经注》,其中对各地的古城、陵墓、寺庙、碑碣以及其他史迹多有记述,许多现在已经损毁不存,其价值甚大。

论述中国美术考古的发展历程及其学术价值。

一、中国美术考古的发展历程由于历史、战乱和经济条件的限制,中国近代科学考古学的形成迄今只有七八十年的历史。

但是中国考古学却走过了一条艰难曲折的成长道路。

在1949之前,中国考古学的发展比较缓慢。

自新中国成立后,社会的稳定,国家的重视,促使中国的考古学得到了突飞猛进的发展,连外国考古界也不禁大发感叹:“在未来的几个十年内,对于中国重要性的新认识将是考古学中一个关键性的发展”。

这一时期,考古学的研究重点依然是重建、研究古代的物质文化史,即根据生产力决定生产关系的原理,特别重视生产力中生产工具的发展,以及由此带来的剩余财富的增加对社会发展的决定性作用,而忽视了生产力发展过程中人的主观能动性的巨大反作用。

因此,反映古代人类意识形态的宗教、艺术、民俗等领域的研究,一直被冷落、忽略,未被重视。

从而致使艺术考古的发展姗姗来迟。

中国艺术考古学理论是在艺术考古实践的不断丰富,取得越来越大成就的基础上逐步建立起来的。

进入20世纪,人类文明的不断进步、学科的发展,促使研究者的视野开始扩大到关注艺术本体外围和本体所承载的文化信息方面。

面对考古出土的、空前的大量的艺术文物,面对电影、电视、视觉、建筑艺术以及多元交叉的新艺术等等,艺术的研究又迎来了新的发展天地。

于是,21世纪的艺术学研究范围获得空前扩展,新知识、新经济也为艺术学的发展提供了强有利的支撑。

二、中国美术考古的学术价值。

1.中国美术考古对一般考古在研究人类文化方面提供了更丰富的第一手研究资料2.中国美术考古学研究是中国古代精神文化研究的重要组成部分3.中国古代美术起源和造物美术发展规律研究的重要组成部分4.美术考古学研究是中国古代美术发展史研究的必要补充。

中国考古学的开展历程中国考古学的开展历程一1928年10月董作宾前往安阳小屯进行调查试掘,准备大规模地展开工作。

这是中国考古学诞生的重要标志。

1929年,李济作为当时中国唯一具有近代考古学知识和开掘经验的学者,被聘任为历史语言研究所考古组主任。

同年,中国地质调查所新生代研究室及北平研究院史学研究会考古组分别成立。

从此,中国有了自己的从事考古研究的学术机构。

新生代研究室的周口店开掘1929年在裴文中的主持下,发现第一个北京人的头盖骨化石。

随后,发现大批石制品和人类用火痕迹,使北京人的文化遗存得到确认。

1933年由裴文中和贾兰坡开掘山顶洞人及其文化。

历史语言研究所的殷墟等项开掘1928~1937年间进行了15次开掘,累计开掘面积达46000多平方米。

开始开掘小屯遗址的时候,开掘水平不高,主要目标是有字甲骨,还缺乏分辨复杂遗迹的能力。

1930年,在国外专攻考古学专业的梁思永学成归来,不久参与山东历城县城子崖遗址的开掘,辨识了仰韶文化以外的又一种新石器时代遗存,后被命名为龙山文化。

梁思永后又进行安阳后冈遗址的开掘,从地层上解决了仰韶文化、龙山文化和商代文化的相对年代问题。

他还参加小屯遗址的开掘,在开掘方法上有明显的改良。

从此,殷墟开掘走上科学的轨道,取得了较大的收获。

在小屯村一带,先后发现50多座夯土建筑基址,获得22022多片有字甲骨和其他珍贵文物;又在侯家庄商王陵区开掘10座规模特大的商代大墓以及上千座“人牲〞祭祀坑,从而为中国考古学和中国上古史的研究积累了极为珍贵的科学资料。

与此同时,又开掘浚县辛村西周卫国墓地、汲县山彪镇和辉县琉璃阁的战国时期魏国墓葬,以及日照两城镇、永城造律台等地的龙山文化遗址。

中国考古学的开展历程二北平研究院和其他单位的考古工作除对燕下都遗址进行过调查开掘外,主要是1933~1935年在陕西渭河流域的活动。

其中徐炳昶领导进行的宝鸡斗鸡台附近的开掘,曾发现仰韶文化遗址、周秦时期和汉代的墓葬。

考古学考古学属于人文科学的领域,是历史科学的重要组成部分。

其任务在于根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物,以研究人类古代社会的历史。

实物资料包括各种遗迹和遗物,它们多埋没在地下,必须经过科学的调查发掘,才能被系统地、完整地揭示和收集。

因此,考古学研究的基础在于田野调查发掘工作。

考古学的产生有长远的渊源,但到近代才发展成为一门科学。

近代考古学发祥于欧洲,以后普及到世界各国。

北宋以来的金石学是中国考古学的前身,但直到20世纪20年代,以田野调查发掘工作为基础的近代考古学才在中国出现。

作为一门近代的科学,考古学有一套完整、严密的方法论。

它包含史前考古学、历史考古学和田野考古学等分支,并与自然科学、技术科学领域内的许多学科以及人文、社会科学领域内的其他学科有着密切的关系。

考古学的定义和特点“考古学”名称的由来中国汉文中“考古学”这一名词,是从欧洲文字翻译过来的。

欧洲文字中的“考古学”一词,如Archaeology(英文)、Archéologie(法文)、Archaeologie (德文)、Археология(俄文)、Archeologia(意大利文)、Arqueologia(西班牙文)等,都是源于希腊文Аρχαιολογ奾α。

希腊文中的Аρχαιολογ奾α,由“凊ρχα愨ο宩” 和“λ奿γο宩” 二字组成,前者意为古代或古代的事物,后者意为科学。

所以在古代的希腊,Аρχαιολογ奾α一词是泛指古代史的研究,公元前4世纪柏拉图所使用的这个名词便属此种含义。

17世纪这一名词被重新使用时,其含义稍有改变,是指对古物和古迹的研究。

在17世纪和18世纪,一般是指对含有美术价值的古物和古迹的研究。

到了19世纪,才泛指对一切古物和古迹的研究。

在中国,东汉(1~2世纪)时已有“古学”的名称。

《后汉书》中说马融“传古学”,贾逵“为古学”,桓谭“好古学”,郑兴“长于古学”,这里所谓“古学”是专指研究古文经学,实际也包括古文字学。

中国近代考古五大新发现中国考古概述中国作为世界文明古国之一,很早就有学者注意到进行古代遗迹考察和古代遗物研究的重要价值。

产生于的北宋时期(公元960~1127年),具有一定学术系统的"金石学",到清代(公元1644~1911年)更为发达,最终形成了中国考古学的前身。

以田野调查发掘为基础的近代考古学,在中国兴起较迟。

19世纪末到20世纪30年代,一些帝国主义国家派遣的探险家、考察队,曾潜入中国边疆地区进行活动。

20世纪20年代后期,中国学术机关开始进行周口店、殷墟等遗址的发掘,标志着中国考古学的诞生。

中华人民共和国建立以后,调查发掘遍及全国各个地区,逐步建立起完备的中国考古学体系。

近代考古学的传入:19世纪末,欧洲的考古学已经日渐兴盛。

1901年,梁启超在《中国史叙论》中,讲到19世纪中叶以来,欧洲考古学家将史前时期划分为石器时代、铜器时代、铁器时代三期,并将中国古史传说与此相比照。

1898年在河南省安阳小屯村首次发现了有字甲骨文;1900年在甘肃省敦煌石窟发现了储存有大量古代写本文书和其它文物的藏经洞,这是近代学术史上的两项惊人发现,并成为中国考古学诞生的前兆。

1926年由李济主持,在山西夏县西阴村遗址进行的发掘,是第一次由中国学者主持的田野考古工作。

1927年,西北科学考察团成立,该团先后在新疆等地进行了一系列的考古工作。

中国考古学的诞生和初步发展:1928年董作宾前往河南安阳小屯进行调查试掘,准备大规模地展开工作,这是中国考古学诞生的重要标志。

1929年,李济作为当时中国唯一具有近代考古学知识和发掘经验的学者,被聘任为历史语言研究所考古组主任。

同年,中国地质调查所新生代研究室及北平研究院史学研究会考古组分别成立。

从此,中国有了自己的考古研究学术机构。

1929年由裴文中主持,在周口店遗址发现了第一个北京人的头盖骨化石。

随后出土的大批石制品和人类用火痕迹,使"北京人"文化遗存得以确认。