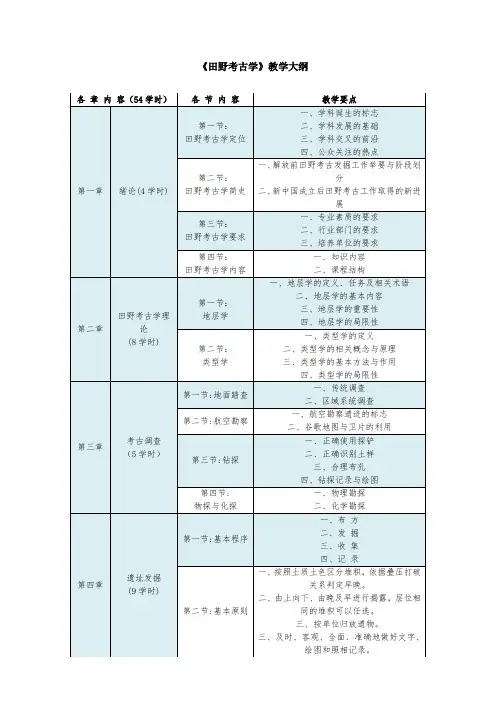

《田野考古学》教学大纲

- 格式:doc

- 大小:78.00 KB

- 文档页数:4

田野考古学基本理论与方法田野考古学基本理论与方法本课程是一门考古学方法论的专业课程,通过本课程的学习使学生能够掌握田野考古学的基本理论和从事田野考古的基本方法。

1、基本理论:考古地层学、类型学、聚落考古学2、基本方法:考古调查的基本方法、考古发掘的基本方法、室内整理研究的基本方法。

第一部分考古地层学的基本内容一、地层学定义所谓考古地层学,就是研究文化遗存堆积关系的学说。

指地层堆积和遗迹之间的相互关系的研究,即在考古发掘中判明地层和遗迹的相对年代关系。

考古地层学是关于区分遗址内诸遗存堆积层次并确定其先后次序的学说。

它们有一共同的认识,就是遗址是由不同层次的堆积由早到晚渐次堆积而成,而不是无规律,杂乱无章。

我们只要按照由晚到早的次序逐一揭露这些堆积,才能弄清与这些堆积相关连的诸遗迹、遗物的相对早晚关系。

据之而重建已消失的各时期的古代生活图景。

二、地层学的基本内容1、遗址中的文化层堆积层次是按时间早晚自下而上依次堆积形成的。

即从相对年代而言是有先后之别的。

A、叠压关系一个堆积层积压于另一个堆积层的现象叫“叠压”。

根据大面积的地层叠压,可以肯定下层堆积的总体形成年代一定早于上层堆积的总体形成年代。

叠压关系又可区分为直接叠压关系和间接叠压关系两种情况。

直接叠压关系是文化层和遗迹之间的直接重叠。

间接叠压关系表示的是文化层和遗迹之间并不直接重叠,而是经过第三者的过渡而间接发生关系。

如A叠压B,B叠压C,A和C之间就形成一种间接叠压关系,A必晚于C。

在实际的考古学研究中,间接叠压关系也被广泛地运用于层位关系的研究之中。

B、倒装地层。

应当注意,有时在破坏原生文化层堆积过程中会形成再生的“倒装地层”。

如在坡度较大的或断崖陡壁地带,高处原有的多层地层堆积,因雨水冲刷或人工大面积堆土而逐次破坏移向低处。

虽然形成下层早,上层晚的堆积层次,但包含物的实际年代却是下层晚,上层早。

2、遗迹和遗迹堆积的形成是和一定的地层面相联系的。

冯恩学田野考古学教案第一章:田野考古学概述教学目标:1. 了解田野考古学的定义、起源和发展历程。

2. 掌握田野考古学的基本方法和研究对象。

3. 理解田野考古学在考古学体系中的重要性。

教学内容:1. 田野考古学的定义和起源2. 田野考古学的发展历程3. 田野考古学的基本方法4. 田野考古学的研究对象5. 田野考古学在考古学体系中的地位和作用教学活动:1. 导入:通过展示田野考古学实例,引发学生对田野考古学的兴趣。

2. 讲解:教师详细讲解田野考古学的定义、起源和发展历程,引导学生掌握田野考古学的基本方法和研究对象。

3. 讨论:学生分组讨论田野考古学在考古学体系中的重要性,分享各自的观点。

第二章:田野考古学的基本方法教学目标:1. 掌握田野考古学的基本方法,包括地层学、类型学、年代学等。

2. 了解各种方法在田野考古中的应用和重要性。

3. 学会运用田野考古学方法进行考古调查和发掘。

教学内容:1. 地层学:地层的划分、地层关系、地层学的应用2. 类型学:器物形态分析、类型学的应用3. 年代学:绝对年代学、相对年代学、年代学的应用4. 田野考古学方法的应用:考古调查、发掘、记录教学活动:1. 讲解:教师详细讲解地层学、类型学、年代学等田野考古学基本方法的理论基础和应用。

2. 实践:学生分组进行模拟考古发掘,运用所学方法进行地层划分、器物形态分析和年代判断。

3. 讨论:学生分享实践中遇到的问题和解决方法,讨论各种方法在田野考古中的重要性。

第三章:田野考古学的调查与发掘教学目标:1. 学会进行田野考古调查和发掘的基本技能。

2. 掌握田野考古调查和发掘的步骤和方法。

3. 了解田野考古调查和发掘中的注意事项。

教学内容:1. 田野考古调查:目的、方法、步骤2. 田野考古发掘:目的、方法、步骤3. 田野考古调查和发掘中的注意事项教学活动:1. 讲解:教师详细讲解田野考古调查和发掘的目的、方法、步骤。

2. 实践:学生分组进行模拟考古发掘,亲身体验调查和发掘的整个过程。

《田野考古》课程简介一、课程号:04196470二、课程名称:田野考古(field archaeology)三、周学时:2学分:2四、预修课程:考古学通论、素描五、教学内容简介本课程着重介绍田野考古的基本方法,包括考古调查、考古发掘、考古材料的整理和编写报告、出土物的清理和修复、考古测量、考古绘图、遗物鉴定、考古断代方法等内容。

通过课堂教学与考古实习结合,使学生能在考古知识和考古技能方面得到双重收益。

六、推荐教材或参考书:《考古学通论》张之恒主编南京大学出版社2000年版;《考古工作手册》中国社会科学院考古研究所文物出版社1990年。

《田野考古》教学大纲课程名称:田野考古(field archaeology)一、课程号:04196470二、周学时:2-0 学分:2三、教学目的和教学要求;1、从事文物、考古和博物馆工作,应该具备必要的田野考古知识和技能。

田野考古课程的教学目的就是从实际出发,结合田野考古理论和方法的新进展,为学生提供必要的基础知识的同时,着重培养学生科学地获取考古资料的基本技能。

2、鉴于上述的目的,田野考古课程的教学要求就是着重学生动手能力的培养,因此应该安排必要的时间开展田野考古实习,通过教学实习使学生在知识和技能上得到双重的受益。

四、教学内容和课时分配:第一章绪论(2学时)一、田野考古的历史进展二、田野考古的任务三、田野考古的作用第二章考古调查(2学时)一、考古调查的对象二、考古调查的目的三、考古调查的基本要求四、考古调查的方法第三章考古发掘(8学时)一、考古发掘的对象二、考古发掘中的地层研究三、遗址的发掘四、墓葬的发掘第四章考古材料的整理和编写报告(2学时)一、发掘出土物的整理二、研究整理三、如何编写报告第五章出土物的清理和修复(2学时)一、田野出土物的清理和临时处置二、室内文物的修复三、文物修复常用的材料和配方第六章考古测量(8学时)一、基本知识二、小平板测量三、大平板测量四、测斜仪的应用五、利用水平视线测高差及高程六、地形测量七、在现成地形图中测定遗迹相应位置的方式第七章考古绘图(8学时)一、投影二、器物图的起稿方法三、器物图的着墨清绘四、复原图与展开图五、遗迹位置图和地层图第八章遗物鉴定(2学时)一、花粉分析二、人骨鉴定三、兽骨鉴定第九章几种断代方法(2学时)一、碳-14断代二、热释光法测定年代三、古地磁法断代四、钾-氩法断代五、裂变径迹断代六、树木年轮断代法七、墨曜岩水合断代法五、考试要求:撰写实习报告六、推荐教材:《考古学通论》张之恒主编南京大学出版社2000年版。

吉林大学田野考古学学习指南吉林大学《田野考古学》课程学习指南吉林大学自1972年创办考古专业以来,始终把田野考古学作为本科生基础课教学的重点,不仅常抓不懈,而且在多年的教学设计和实践中形成了自己的特色和优势。

一、教学内容和课程设计吉林大学的田野考古教学内容和课程设计,整体上说可概括为三句话,即:一个方针——理论与实践相结合,专业教育和思想教育相结合。

二个步骤——田野考古学理论教学和田野考古学实践教学。

三个环节——课堂教学(田野考古理论)、基础实习(田野考古发掘)、毕业实习(田野考古资料整理和编写报告)。

课堂教学的授课内容以田野考古学理论和技术为主,课程设置分田野考古学理论(48学时)、田野考古学技术(考古测量、考古绘图、考古照相等分别为32学时)两大块,授课时间一般安排在基础实习前的第四学期。

重点讲授田野考古学的基本知识、基本原则、基本理论、基本方法和主要技术。

理论课的授课教师均为具有多年田野考古实践教学经验的教授或博士生导师。

基础实习的教学内容以田野考古发掘为主,一般安排在第五学期(100天左右)。

重点学习考古层位学原理的应用及探方发掘的基本程序与操作技能。

指导教师一般由两至三人组成,其中一人必须是具有一定实践教学经验的中年教授或副教授(队长),另外一人或两人往往是刚刚留校任教的年轻助教或讲师(队员)。

毕业实习的教学内容以资料整理和编写报告为主,一般安排在第八学期(50天左右)。

重点学习考古型式学原理的实际应用,并进一步深化对层位学理论的理解。

该环节的教学在多数情况下是结合教师的科研项目或配合地方考古研究所的资料整理需要而进行的。

二、教学重点和教学过程在课堂教学、基础实习和毕业实习三个教学环节当中,基础实习是其中最重要的一环,也是吉林大学整个田野考古学课程的教学重点。

在这个环节上,特别注重“教、导、考”三个过程,即:第一个教学过程重点突出一个“教”字,在学生对田野考古发掘完全处于陌生的情况下,由指导教师系统讲解田野考古发掘的基本原理、探方发掘的基本原则和实际操作的基本要求,特别是要亲自动手帮助学生布置探方,指导学生如何根据土质土色区分堆积,怎样依据叠压打破关系判断堆积的早晚。

大学田野考古学教案【教案】课程名称:大学田野考古学授课教师:XXX学年学期:___课程学时:36学时课程设计思路:本课程旨在介绍田野考古学的基本概念、理论框架、方法及技能。

通过将理论知识与实际案例相结合,让学生深刻理解考古学的实践意义和价值,同时培养学生对于考古学的独立思考和分析能力。

课程目标:1. 熟悉田野考古学的概念、理论框架和方法论;2. 掌握基本的考古调查方法和技能;3. 熟悉考古数据的处理和分析方法;4. 培养学生对于田野考古学实践项目的设计、组织和管理的能力;5. 提高学生的分析、推理和解决问题的能力。

教学内容及安排:第一讲:田野考古学基本概念1. 田野考古学的定义;2. 田野考古学的历史演变和理论框架;3. 田野考古学的研究对象。

第二讲:田野考古学调查与勘探1. 考古调查的目的、内容和步骤;2. 现代田野考古学勘探技术;3. 田野勘探的常见问题及解决方法。

第三讲:田野考古学遗址的发掘1. 遗址发掘的目的、内容和步骤;2. 田野考古学现场工作规范;3. 遗址发掘过程中的数据录入与管理。

第四讲:考古数据处理方法1. 考古数据的种类和获取方法;2. 数字化考古数据处理方法;3. 考古数据的统计和分析方法。

第五讲:田野考古学实践项目的设计与管理1. 田野考古学实践项目的组织和管理;2. 实践项目的设计与实施过程中的问题分析和解决方法;3. 实践项目成果的形式与出版。

第六讲:田野考古学对于历史文化的贡献1. 田野考古学对于历史文化的理解和研究的贡献;2. 田野考古学对于历史文化资源的保护和开发的重要性;3. 田野考古学在文化遗产保护和应用中的价值。

教学方法:本课程采用多种教学方法,包括讲授、案例分析、田野实习和小组研讨等。

在实践环节中,鼓励学生通过团队合作,积极参与调查和发掘等实际操作,培养其独立思考、创新和合作精神等综合素质。

教学评估:本课程评估旨在评估学生对于理论知识和实践技能的掌握程度。

《田野考古学概论》教学大纲一、课程名称:《田野考古学概论》(The Field Archaeology)二、课程号:10619320三、课程类别:核心专业课四、学时:34学分:2五、教学目的与要求:通过讲授田野考古的主要工作方法,以及分析、研究田野考古资料的基本方法等田野考古学的知识体系,要求学生对田野考古工作的操作方法、学科特点、基本方法论有较完整的认识和了解,从而对田野考古在考古学中的主要作用及其研究领域有较为完整的把握。

六、教学内容第一讲绪论(4学时)一、田野考古学的特点二、田野考古学简史1.西方田野考古学的形成2.中国的田野考古学第二讲田野考古工作(6学时)一、田野工作的性质与方案设计二、田野考古调查三、田野考古发掘1.遗址发掘2.墓葬发掘第二讲考古地层学(8学时)一、层学的基本概念1.地层2. 文化堆积3. 叠压打破关系4.共时关系二、考古地层学的一般原理1.上晚下早定律2.同一层位的堆积其遗留形式并不一定水平3.文化堆积厚度和深度与时间关系的几种情况4.遗迹自身堆积具有相对早晚关系三、地层学在田野考古研究中的应用第三讲考古类型学(8学时)一、考古类型学应用及其发展二、类型学的研究意义1.形态与技术2.形态与文化3.形态与时代4.类型学的研究层次三、类型学与地层学的关系四、类型学分析的基本步骤1.确定类别和形态特征(分类)2.确定类型学分析的层位序列(分单位)3.型式划分4.组的划分与器物群5.考古遗存的分期第四讲考古学文化因素分析及谱系研究(4学时)一、考古学文化因素的分析1.文化的构成与分解2.文化因素分析方法二、考古学文化的谱系研究1.文化谱系与区系类型2.中国史前文化的区域性及连续性3.考古学文化谱系研究举例第六讲田野考古综合研究(4学时)一、考古样品的年代测定二、人骨与的观察与分析三、古代环境的研究四、遗址、遗迹的复原研究五、人工产品的技术研究七、教材:教师自备八、主要参考书:《考古学理论·方法·技术》,文物出版社,2002年;《走向21世纪的考古学》,三秦出版社,1997年;《田野考古学》,吉林大学出版社,2003年;《当代国外考古学理论与方法》,三秦出版社,1991年;《走近历史真实之道——中国考古学》,科学出版社,1999年;《考古学——关于若干基本概念和理论的再思考》,辽宁教育出版社,2002年。

田野考古学集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]第一单元田野考古的基础理论(10学时)第一章绪论第一节田野考古学概说[教学重点]:田野考古学的界说、基本概念、工作的方式、基本程序。

[教学难点]:遗存、遗物、遗迹的概念区别和正确使用。

田野考古工作的四个阶段。

[教学内容]:—、什么是田野考古学田野考古学是为了研究人类历史而进行实地考察、获取实物资料的学科。

古代的实物遗存遍布各地,有的暴露于地面,有的深理于地下,有的则被水浸盖淹没。

要使它们为人所知,为研究人类历史服务,就必须利用科学的方法去发现、观察、揭露、记录和搜集它们,还必须对得到的实物资料进行科学整理,并把它们发表公布,供科研人员和公众利用。

在考古学上对可移动的古代遗留物称遗物,对不可或不能移动的古代遗留物称遗迹,把遗物和遗迹总称为遗存。

田野考古的首要任务是搜集资料,搜寻对象是有助于研究人类历史的一切遗存,既有人类遗留下来的人工遗迹和人工物,也包括与人类活动密切相关的自然遗存和自然地理资料,例如土样、贝壳、花粉、动物骨骼等等。

搜寻对象种类繁多,包罗万象,从居住址、制作场,到墓葬;从日用器、兵器,到礼器、乐器、艺术品;从材料、半成品、成品,到废品、生活垃圾;从巨大的城址、长城运河,到微小的珠饰、籽种、昆虫遗体,以及直径在10~100微米的孢粉,都在搜寻之列。

评价田野考古工作成绩大小,主要看通过野外和整理工作,对实际遗存抽取的可靠信息资料有多少。

随着考古研究的日益深入,随着新的科技手段的运用,考古收集的对象也在日益扩大。

对遗存调查发掘、收集和整理方法直接影响抽取遗存资料信息的多少和资料科研价值的大小。

在田野考古全部过程中都贯穿着研究工作。

首先是实地考察研究,分析遗存与周围环境、遗存与遗存之间的各种关系,做出判断,然后才能决定怎样揭露、记录什么、收集什么,而揭露、记录、搜集、整理、编写报告等工作本身都是对遗存反复研究的过程。