诗经中的植物意象

- 格式:rtf

- 大小:50.87 KB

- 文档页数:3

《《诗经》中的植物意象及其影响》篇一《诗经》中的植物意象及其深远影响一、引言《诗经》作为中国古代文学的瑰宝,不仅是中国古代诗歌的源头,更是中华文化传承的重要载体。

在《诗经》的众多篇章中,植物意象的描绘与运用独具特色,不仅丰富了诗歌的艺术内涵,也反映了当时社会文化、风俗习惯和人们的审美观念。

本文将探讨《诗经》中的植物意象及其深远影响。

二、诗经中的植物意象1. 自然美与植物意象《诗经》中的植物意象,多以自然景色为背景,描绘了丰富多彩的自然景象。

这些植物包括草木、花卉、果实等,既有具体的形象描绘,也有抽象的情感表达。

如“采采卷耳,不盈顷筐”,描绘了女子采摘卷耳的场景,展现了自然之美。

2. 爱情与植物意象在《诗经》中,植物常常被用来表达爱情。

例如,“桃之夭夭,灼灼其华”描绘了桃花盛开的美丽景象,用以比喻女子的美貌。

又如“采采芣苢,薄言有之”,用芣苢(车前草)的采摘过程,隐喻男女之间的爱情。

3. 道德与植物意象《诗经》中的植物还常被用来表达道德观念。

如“蒹葭苍苍,白露为霜”,通过描绘芦苇的苍茫景象,传达出一种坚韧不拔的道德精神。

又如“采采芣苢,君子所依”,以芣苢为君子之象征,表达了对品德高尚的向往。

三、《诗经》中植物意象的影响1. 对后世文学的影响《诗经》中的植物意象为后世文学创作提供了丰富的素材和灵感。

在后来的诗歌、散文、绘画等艺术形式中,都可以看到《诗经》中植物意象的影子。

这些植物意象不仅丰富了艺术作品的内涵,也提高了作品的艺术价值。

2. 对文化传承的影响《诗经》中的植物意象是中国传统文化的重要组成部分。

通过这些植物意象,我们可以了解到古代社会的风俗习惯、审美观念和道德观念。

这些文化传承对于我们理解中华文化的历史演变和传承具有重要意义。

3. 对现代人的启示《诗经》中的植物意象也给我们带来了深刻的启示。

它告诉我们,人与自然是息息相关的,我们应该尊重自然、保护环境。

同时,《诗经》中的植物意象也表达了人们对美好生活的向往和追求,激励我们要努力追求自己的理想和目标。

《《诗经》中的植物意象及其影响》篇一《诗经》中的植物意象及其深远影响一、引言《诗经》作为中国古代文学的瑰宝,以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,成为了研究中国古典文学和古代社会文化的重要资料。

在《诗经》中,植物作为一种重要的意象,不仅描绘了古代人们的生活环境和情感世界,更反映了古代社会的文化观念和审美意识。

本文将探讨《诗经》中的植物意象及其对后世的影响。

二、诗经中的植物意象1. 植物种类与特点《诗经》中涉及的植物种类繁多,包括草木、花卉、果实、树木等。

这些植物以其独特的形态、色彩、香气等特点,成为了诗人表达情感、描绘场景的重要手段。

例如,柳树、杨树等树木常被用来描绘春天的生机勃勃;荷花、牡丹等花卉则常被用来表达爱情的美好和纯洁。

2. 植物意象的分类根据植物在诗中的功能和作用,可以将植物意象分为象征性意象、描绘性意象和比喻性意象。

象征性意象如松柏,常被用来象征坚贞不屈的品质;描绘性意象如芳草,用来描绘美丽的自然景色;比喻性意象如芙蓉,用来比喻美丽的女子。

三、植物意象在诗经中的运用及其意义1. 表达情感植物意象在《诗经》中常被用来表达诗人的情感。

例如,通过描绘柳树的柔美,表达对爱人的思念;通过描绘荷花的纯洁,表达对爱情的美好向往。

这些植物意象的运用,使得诗歌更加生动、形象,更具有感染力。

2. 反映社会文化观念《诗经》中的植物意象还反映了古代社会的文化观念。

例如,松柏的坚韧不拔,体现了古代人们对忠诚、勇敢等品质的崇尚;芳草的繁茂,体现了人们对生命力和繁衍的渴望。

这些文化观念通过植物意象得以传承和发扬。

四、《诗经》中植物意象对后世的影响1. 对文学创作的影响《诗经》中的植物意象为后世的文学创作提供了丰富的素材和灵感。

后世诗人常常借鉴《诗经》中的植物意象,用以表达自己的情感和思想。

这些植物意象在后世文学作品中得到了广泛的运用和发展。

2. 对文化传承的影响《诗经》中的植物意象是古代文化的重要载体,对后世的文化传承产生了深远的影响。

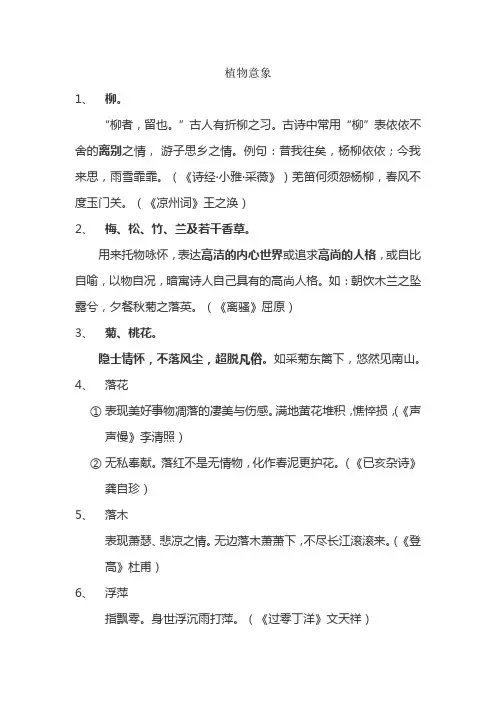

植物意象1、柳。

“柳者,留也。

”古人有折柳之习。

古诗中常用“柳”表依依不舍的离别之情,游子思乡之情。

例句:昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

(《诗经·小雅·采薇》)羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

(《凉州词》王之涣)2、梅、松、竹、兰及若干香草。

用来托物咏怀,表达高洁的内心世界或追求高尚的人格,或自比自喻,以物自况,暗寓诗人自己具有的高尚人格。

如:朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

(《离骚》屈原)3、菊、桃花。

隐士情怀,不落风尘,超脱凡俗。

如采菊东篱下,悠然见南山。

4、落花①表现美好事物凋落的凄美与伤感。

满地黄花堆积,憔悴损,(《声声慢》李清照)②无私奉献。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

(《已亥杂诗》龚自珍)5、落木表现萧瑟、悲凉之情。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(《登高》杜甫)6、浮萍指飘零。

身世浮沉雨打萍。

(《过零丁洋》文天祥)7、梧桐①风吹落叶,雨滴梧桐,凄清景象,梧桐又成了文人笔下孤独忧愁的意象。

如无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

(《相见欢》李煜)③象征离愁别绪。

如春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时(白居易《长恨歌》)8、牡丹象征富贵、美好。

惟有牡丹真国色,开花时节动京城。

(刘禹锡《赏牡丹》)9、草①旺盛的生命力。

野火烧不尽,春风吹又生。

(《赋得古原草送别》白居易)②表现荒凉。

国破山河在,城春草木深。

(《春望》杜甫)10、松柏③常青,坚韧,高洁。

如郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

(《咏史》左思)11、丁香、芭蕉指愁思。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

(《代赠二首》李商隐)12、桑榆指日落时余光所照之处,后指垂老之年。

失之东隅,收之桑榆。

13、莲莲。

与“怜”音同,所以古诗中有不少写莲的诗句,借以表达爱情。

如南朝乐府《西洲曲》:“采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子青如水。

”。

历史典籍《诗经》中的水生植物和湿生植

物意象探析

《诗经》是中国最古老的一部文学作品,其中记载了许多关于水生植物和湿生植物的记录。

在《诗经》中,水生植物和湿生植物被描绘成了神话中的生物,充满了神秘色彩。

它们不仅在文学作品中具有象征意义,而且还折射出中国古代社会的文化和生活。

首先,在《诗经》中,水生植物被描述成具有灵性的神话生物。

比如,《小雅·节南山》中描写的“泽之润”,它是一种

多叶的水生植物,它以清澈的水和青翠的叶子象征着恩惠和祝福,被认为是至高无上的神祗的象征。

此外,在《诗经》中也提到了“昭昭”,它是一种水生植物,被认为是一种神圣的植物,具有吉祥之意。

此外,《诗经》中还描绘了湿生植物的形象,如“鹊巢”和“蒙蒙”。

“鹊巢”是一种湿生植物,被认为具有神秘的力量,可

以带来吉祥的灵感,“蒙蒙”则被认为是一种象征美好的植物,

可以给人带来祝福。

《诗经》中的水生植物和湿生植物的意象不仅反映了古代中国人对自然的热爱,同时也反映了他们对神秘、神圣、美好的憧憬和追求。

这些植物象征着中国古代社会的文化和生活,他们的意义在于象征着祝福,吉祥,幸福,和谐。

《诗经·国风》中的植物意象分析

《诗经国风》是中国文学史上最早的文学作品之一,其中涉及了丰富的植物意象,可以说植物意象是《诗经国风》的“骨架”。

本文将从植物意象的外在表现和内在含义两个方面,来分析《诗经国风》中的植物意象。

从外在表现上来看,《诗经国风》中涉及的植物意象十分丰富,既有熟悉的民间植物,也有来自自然环境的植物,特别是花卉植物,如牡丹、芍药、芙蓉、桃花、菊花、梅花、莲花、荷花等等,这些花卉植物象征着放松心情、散发情感、传递爱慕之情等。

另外,《诗经国风》中也出现了一些野植物,如苍耳、茑萝、桑叶、芦苇等,这些野植物强调了自然环境的节奏,也唤起人们对自然的感悟,如苍耳象征着森林的荣枯,芦苇象征着无常,茑萝象征着年味以及洪洋恣肆等。

从植物意象的内在含义上来看,《诗经国风》中的植物意象更加深刻和丰富,它们既是对审美的表达也是对思想的表达。

比如,牡丹象征着美、多情,象征着庄严、尊贵;芙蓉象征着浩瀚、宽容;芍药象征着坚强、温柔;桃花象征着爱情、和谐;菊花象征着节制、敬畏;梅花象征着贞洁、清白;莲花象征着独立、孤独;荷花象征着富丽堂皇、奢华等。

从植物意象的内在含义可以看出,《诗经国风》中植物意象不仅体现出人们对美的追求,也凸显出儒家的主流价值观尊民、依法、尊师节俗。

综上所述,《诗经国风》中的植物意象表现出丰富的外在形式和内在含义,既表达了人们对美的追求,也体现出一种传统价值观。

这

些植物意象不仅贯穿于各种文学作品之中,也随着时间与人们的变迁而变化着,以唤起人们的思想感受。

浅析《诗经》婚恋诗中的植物意象《诗经》是中国古代最重要的诗歌集之一,其中的婚恋诗中经常使用植物的意象来描述婚恋关系。

例如,《汉阳》中写到:“鸿雁长飞日,草木长生时。

”在这里,鸿雁被用作一个象征长久关系的意象,因为鸿雁经常飞往遥远的地方,但总是会返回来。

草木被用作一个象征生命力的意象,因为它们可以在各种条件下生长和存活。

这首诗表达了人们对婚恋关系的期望:长久而有生命力。

此外,《诗经》中还有许多其他使用植物意象来描述婚恋关系的诗歌。

例如,《白莲》中写到:“白莲出淤泥,而后君王。

”在这里,白莲被用作一个象征纯洁的意象,因为它是一种纯白的花。

这首诗表达了人们对婚姻的期望:婚姻是一种纯洁的关系,而且能够带来繁荣。

总的来说,《诗经》中的婚恋诗中的植物意象表达了人们对婚恋关系的期望:长久而有生命力,并且纯洁而富有繁荣。

《诗经·国风》中的植物意象分析以《诗经国风》中的植物意象分析》为标题,写一篇3000字的中文文章《诗经国风》是先秦的儒家文化的重要象征。

它是中国古代文学的重要组成部分,对早期华夏文化的形成起到了重要的作用。

在《诗经国风》中,作者使用了大量的植物意象来表达他们的思想,描述出它们深刻的思想观点。

本文将以植物意象为基础,研究《诗经国风》中的植物意象表达,以此来深入了解它们所描述的人与社会状态及其意义。

首先,让我们先来看一下《诗经国风》中关于植物的描述。

《诗经国风》中有许多植物的描述,其中一些最常被提及的植物如柳树、桃树、古荆和葱茏等,都是岁月变幻过程中普通人最喜欢的植物,因而成为当时的代表植物。

柳树的描述最多,《诗经国风》中提到的柳树,不仅有繁茂的树枝,更有柔软的叶子,象征着它温柔的性格和温柔的心灵。

桃树被描述为枝叶茂,花朵香,红霞明灭,象征着繁荣昌盛的年代。

葱茏和古荆被描述为常青藤,体现了它们在岁月变迁中永生不息的特征,象征着岁月不变的爱恋。

此外,《诗经国风》中的植物意象不仅反映出当时人们对植物的深情和热爱,更体现了当时的受欢迎的社会伦理道德观念。

比如,葱茏被视为持久的爱情的象征,桃树是和谐社会的象征,而柳树是形容人们诚实、坦诚和勇敢的象征。

这些植物不仅是植物,也是当时人们对和谐社会、友爱、勤劳和诚实的期望,以及用忠诚和勇气来维护友谊、正义和家园的信念的体现。

《诗经国风》中的植物意象不仅仅是植物,而是有深刻的内涵的文学符号,因为它们代表了作者的思想、文化、历史和时代意识的反映。

通过解读这些植物的意象,不仅可以深入了解先秦时期的文化精神,而且可以更加深刻地发现《诗经国风》表达的思想观点及人们生活、社会状态以及两者之间的关系,从而帮助我们更好地理解和领会《诗经国风》所蕴含的深刻含义。

综上所述,《诗经国风》中的植物意象仅仅是一组有深刻文学内涵的文学元素,它们对古代文学的影响重要,而且能够帮助我们更好地理解《诗经国风》中所蕴含的思想观点,从而更好地发掘和领会先秦时期的文化精神。

从荇菜到香草《诗经》、楚辞,作为先秦文化的杰出代表,更是中华诗歌文学的开山之作。

除了气节经办的艺术性与文化性之外,两者的共同语言特点——同时也是古代诗歌的共同特点——便是寄兴——将作者的情感在浓缩之后,寄托于植物意象之上。

“参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

”《关雎》为诗三百之首,其在诗经中的重要程度可见一斑,而其中反复吟诵的就是一种植物意向:荇菜。

诗作的使用的主题是爱情,而荇菜却只是一种可野生水草,丝毫未见其有所谓浪漫的情调,可是,这样的一种艺术手法却是不可或缺的,其原委应当从艺术创作的本源中才能得到理解。

《诗经》中大多作品来自民间,其中又以“风”为最甚。

对于当时社会民众而言,由于生产力水平低下,谋取物质生活资源便成了人们首先关注的问题,于是在许许多多的植物中,大自然中那些常见的可供食用的水草或野草,由于它们能够帮助解决人们的粮食问题,所以就成了劳动人民最为熟知的事物,而当他们在寄兴的“艺术创作”时,也理所当然的会将这些事物写进诗歌里,譬如,“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”中的芦苇就是可以食用的;《采薇》的薇菜也是一种可食用的野豌豆苗。

久而久之,上古诗歌创作的植物意象,便成了当时人们诗歌创作的起兴手法的重要形式。

另一个原因也许更加重要,那就是当时人们对于爱情的理解方式。

对于整日忙于劳作的普通民众而言,爱情的浪漫并非一种虚无的奢华,在他们眼里,爱情是不可割舍的,也是平淡朴实的,甚至是原自生命本身的渴望。

恰如他们对于“荇菜”、“薇草”和“芦苇”的理解,既平凡常见、普普通通,又是人的生命赖以存活的基础。

所以,在《诗经》里,即使是最为糜烂的幸福爱情,在人们心里,也不过是“桃之夭夭,灼灼其华”(《桃夭》)罢了。

从春秋到战国,诗歌文学也由《诗经》发展而为《楚辞》,同时,诗歌创作中的植物意象也在发展中发生了翻天覆地的蜕变,首先是从原本略显突兀的起兴手法,蜕变为与作品整体文章浑然一体的修辞装饰,如“被薜荔兮带女萝”(《山鬼》);在诗歌语言的运作上,楚辞也显得愈发成熟,除了诗句字数从四言为主扩展为以七言为常。

诗经中的植物意象《诗经》是我国古代最早的一部诗歌总集,其中包含了丰富的植物意象。

这些植物意象不仅具有生动的视觉效果,还承载着特定的象征意义和文化内涵。

以下是一些典型的《诗经》中的植物意象。

1. 桃树:在《诗经·周南·桃夭》中,桃树被用来象征美丽的女子。

诗中描述女子容貌鲜艳如桃花,寓意着生机勃勃的美和喜庆氛围。

2. 柳树:在《诗经·小雅·采薇》中,柳树成为诗人寄托感情的对象。

诗中描述战士离家赴战,临别时柳树依依,表达了诗人对家乡和亲人的眷恋之情。

3. 梧桐:在《诗经·周南·梧桐》中,梧桐树被用来象征坚贞的爱情。

诗中描述梧桐树枝繁叶茂,相互依偎,寓意着爱情的美好和执着。

4. 草:在《诗经·小雅·鹿鸣》中,草被用来象征友情。

诗中描述朋友之间如同草地上相互依存的植物,寓意着真挚的友谊。

5. 棘(酸枣树):在《诗经·周南·棘》中,棘树被用来象征婚姻中的爱情困境。

诗中描述棘树多刺,象征婚姻生活中的艰难和挫折,表达了诗人对爱情的忧虑和期望。

6. 梅树:在《诗经·诗经·秦风·梅》中,梅树被用来象征高洁的品质。

诗中描述梅树在寒冬中独自绽放,寓意着坚贞不屈和洁身自好。

7. 竹子:在《诗经·卫风·淇奥》中,竹子被用来象征君子的品质。

诗中描述竹子青翠挺拔,寓意着高尚、坚韧和正直。

总之,这些植物意象丰富了《诗经》的审美内涵,使诗歌更具生动性和形象性。

同时,它们还反映了古代人们对自然界的观察和生活经验的积累,体现了人与自然和谐共生的观念。

《《诗经》与《万叶集》中的植物意象论考》篇一一、引言作为中国古代文化的瑰宝,《诗经》和日本古代诗歌的代表作《万叶集》都是跨越时代的诗歌艺术殿堂。

其中,植物意象的运用是两部作品共同的艺术特色。

本文旨在探讨《诗经》与《万叶集》中植物意象的共性与差异,分析其背后的文化内涵和审美价值。

二、植物意象在《诗经》中的表现《诗经》作为中国最早的诗歌总集,以现实主义手法描绘了周代社会的风貌。

其中,植物意象的运用丰富多样,既表现了自然之美,又体现了诗人的情感世界。

在《诗经》中,植物意象往往与爱情、离别、思念等情感紧密相连。

如《关雎》中的“蒹葭苍苍,白露为霜”,以蒹葭(一种草本植物)为载体,抒发了诗人对爱情的渴望和追求。

此外,植物意象还常用于描绘自然风光、表达对生活的热爱,如“采采卷耳,不盈顷筐”等诗句。

三、植物意象在《万叶集》中的表现与《诗经》相似,《万叶集》中植物意象的运用也十分丰富。

日本文化中,植物往往被赋予了特定的象征意义,如樱花象征着美丽与短暂,枫叶象征着秋天的丰收与变化等。

在《万叶集》中,植物意象同样与爱情、离别、思念等主题紧密相连。

例如,樱花在诗歌中常被用来表达对爱人的思念和赞美。

此外,植物意象还常用于描绘自然景色、抒发情感等。

四、《诗经》与《万叶集》中植物意象的共性与差异尽管两部作品在时空背景、文化传统等方面存在差异,但植物意象的运用却有着共性。

两部作品都以植物为载体,抒发了人类丰富的情感世界,表达了人与自然的紧密联系。

同时,两部作品中的植物意象都具有鲜明的地域特色,反映了各自文化的独特魅力。

然而,两部作品在植物意象的运用上也存在差异。

《诗经》中的植物意象更注重现实主义描绘,多以具体植物为载体抒发情感;而《万叶集》则更注重对植物美的赞美和表达,对植物的形态、色彩等方面有更为细腻的描绘。

此外,两部作品在文化内涵和审美价值上也存在差异,反映了中日两国文化的不同特点。

五、结论通过对《诗经》与《万叶集》中植物意象的论考,我们可以看到两部作品在运用植物意象方面的共性与差异。

诗经中的植物意象与意蕴《诗经》里头的植物意象真的是丰富得让人眼花缭乱,简直就像是一幅生动的画卷,里面各种花花草草都在诉说着它们自己的故事。

说到植物,大家脑海里可能会浮现出一片绿意盎然的田野,那可是中国古代诗人们抒发情感的绝佳舞台。

比如说,诗中常常提到的“桃”、“柳”、“梅”等等,这些植物不仅仅是静静地站在那里,它们更是情感的载体,仿佛有了生命,会跟着人的心情起伏。

先说桃树吧,桃子大家都爱吃,甜甜的,脆脆的,让人一口就停不下来。

可在《诗经》里,桃树的意象却有点复杂。

桃树常常被用来象征青春和爱情,春风一吹,桃花盛开,那种粉色的花瓣一片片飘落,就像是少女的梦。

要是把它和爱情联系起来,简直就是美到让人心醉。

桃花源的故事大家都知道,那是个人人向往的地方,仿佛桃花盛开的地方就是世外桃源,远离尘嚣,惬意得很。

诗人通过桃树传递的那种生机和美好,常常让人心中一阵暖意。

想想看,那种满树桃花的场景,是不是特别让人想念自己的青春呢?再来聊聊柳树。

柳树在古代可是个情感丰富的角色。

风一吹,柳枝轻轻摇曳,像是在跟人诉说心中的秘密。

许多诗句中都提到“柳”,它的柔韧和细腻常常被用来表达离别和思念。

你看那“柳依依”的样子,真是让人心头一紧,仿佛离别的痛苦一下子涌上心头。

尤其是春天,柳树刚发芽,那种嫩绿色的小叶子透着生命的气息,诗人们可喜欢用它来比喻心中那种柔软的情感。

想象一下,在一条小河边,风轻轻地拂过,柳条在水面上轻轻摆动,那画面美得简直不敢想象。

说到梅花,那绝对是个独立特行的家伙。

冬天的寒风凛冽,梅花却傲然挺立,迎着寒风绽放,真是个不怕困难的小强。

梅花象征着坚韧和高洁,正如古人所说“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”。

这句诗里就能看出梅花的自信和傲娇。

它虽然在冬天开花,冷冷清清,却给人带来温暖和希望。

梅花不仅让人感受到一种冷冽的美,还有一种不屈的精神,提醒我们在生活中也要有这样的勇气。

面对困难,不妨想想梅花,傲娇又不屈。

再谈谈稻谷,稻谷可是丰收的象征,吃饭的主角。

古诗词植物类意象(一)花开:希望、青春、人生的灿烂。

花落:凋零、失意、人生、事业的挫折、惜春、对美好事物的留恋、追怀。

草:生命力强、生生不息、希望;荒凉、偏僻、离恨、身份、地位的卑微。

柳:柳带有伤离别的意味,《诗经·小·采薇》:昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

梅花:梅有性耐寒的特点,诗人借以表达孤高,不谐流俗的品格,陆游的《咏梅》:零落成泥碾作尘,只有香如故。

梅子:以梅子的成熟比喻少女的怀春,如“倚门回首,却把青梅嗅”(李清照《点绛唇》)。

菊:傲霜之花,它品格坚强,气质清高。

屈原《离骚》:朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。

诗人以饮露餐花象征自己品行的高尚和纯洁。

莲:莲与怜音同,诗句借以表达爱情。

如南朝乐府《西洲曲》:采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子青如水。

莲子即怜子,青即情。

这里是实写也是虚写,语意双关,采用谐音双关的修辞,表达了一个女子对所爱的男子的深长思念和爱情的纯洁。

梧桐:梧桐是凄凉悲伤的象征。

元人徐再思《双调水仙子·夜雨》:一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。

以梧桐叶落和雨打芭蕉写尽愁思。

芳草:以芳草喻离恨,以芳草喻所思之人,由芳草年年复如引起时间匆匆、人生短暂、年华宝贵的惜时感叹。

黍离:“黍离”常用来表示对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

典出《诗经·王风·黍离》。

旧说周平王东迁以后,周大夫经过西周古都,悲叹宫廷宗庙毁坏,长满禾黍,就作了《黍离》这首诗寄托悲思。

后世遂以“黍离”之思用作昔盛今衰等亡国之悲。

杨花:古人把柳絮称作杨花,其特点是随风飘荡。

杨花常被赋予特殊的含义,或寄寓离别感伤之情,或让人感到一种淡淡的悠闲,或寄托思妇怀人的幽情。

李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

”选取飘荡无定的杨花,在萧瑟悲凉的自认景物中寄寓离别感伤之情。

.梨花:多表达寂寞、惆怅的心情。

苏轼《东栏梨花》:“梨花淡白柳深清,柳絮飞时花满城。

《诗经》里植物的意象杂文随笔引言《诗经》是中国古代文化的瑰宝,它是中国最早的一部诗歌总集,也是中华民族文化的基石之一。

在这部古老的经典中,植物这一自然元素被广泛地应用,成为了古人表达情感、描绘景象和抒发思想的重要意象之一。

本文将以《诗经》中的植物意象为主题,探讨其中所蕴含的深刻意义与思考。

1. 杏树:爱的象征杏树是《诗经》中经常出现的一种植物,不仅仅因为它拥有鲜艳动人的花朵,更因为它在古人眼中具有爱的象征。

在《诗经》中,杏树常被用来形容恋人之间的情感,表达深情厚意。

比如《邶风·击鼓》中的“击鼓其镗,踊跃用详,狃于寡妻,说于丈夫,松柏其茂,竹箭其云,樽琰俎豆,斝鬾与燔”就用杏树来比喻妻子之爱。

杏树的意象让人们能够感受到爱情的美好和深情厚意,它鲜明地描绘了古人对于爱情的向往和追求。

爱情是人类永恒的话题,而杏树在《诗经》中的意象,则将这种主题表达得更加深情动人。

2. 桃树:幸福的象征桃树是古人眼中的幸福象征,多次出现在《诗经》中。

桃树的意象主要体现在描绘家庭生活的诗歌中。

比如《邶风·燕燕》中的“燕燕于飞,差池其羽”就用桃树来比喻一个美满幸福的家庭。

桃树的形象让人们联想到果实累累的景象,寓意着家庭的幸福和富饶。

在现代社会,人们对于幸福的追求从未停歇,而桃树的意象在《诗经》中给予了我们关于幸福的一种美好想象和表达。

它让我们明白,幸福并不是身外之物,而是内心的愉悦和家人之间真情的交融。

3. 柳树:忧郁的象征柳树在《诗经》中被用来描绘忧郁和悲伤的情绪。

柳树因其垂柳的形态,给人一种柔弱的感觉,因此在诗歌中常被用来形容伤感的情绪。

比如《国风·郑风》中的“翼彼浮翼,鸻发于柳”就利用了柳树的形象来表达思念之情。

柳树的意象将悲伤和忧郁表达得淋漓尽致,从中可以感受到古人对于生活无奈的痛苦和哀伤。

即使在如今社会,柳树的意象依然能够触动人心,让人们对忧伤和苦痛有所思考。

4. 菊花:坚强的象征菊花在《诗经》中被赋予了坚强不屈的象征意义。

浅析《诗经》婚恋诗中的植物意象一、引言《诗经》在农耕文明下形成,人们日出而作,日落而息,以家庭为单位的小农经济使先民对大自然产生了极度依赖,而爱情是人们生活画卷上浓墨重彩、不可或缺的一笔。

我国最早的爱情诗歌记载可追溯到《诗经》。

在距今两千五百年的时光中,记录着最原始、最简单的爱情故事。

在《国风》中关于恋爱和婚姻的诗居多,而植物这个特殊意象在婚恋诗中出现的频率极高。

因此,本文选取了植物意象作为切入点,分析《诗经・国风》中婚恋作品如何借助植物,表达上古人民的生活经验及内心情感,将抽象化为形象。

曾有许多学者对《诗经》中出现的植物加以研究,清朝学者顾栋高《毛诗类释》①对《诗经》的训诂划分了43种树木、38种蔬菜、37种草类、24种谷物、17种药物类、15种花果类,植物意象之繁多可见一斑。

二、《诗经・国风》婚恋诗中常出现的植物意象(一)成熟的果实意象果实意象在《诗经・国风》婚恋诗中出现的频率不高,但有许多种,较典型的《国风・召南・坑忻贰分械拿纷樱骸坑忻罚其实七兮!求我庶士,迨其吉兮!坑忻罚其实三兮!求我庶士,迨其今兮!坑忻罚顷筐I之!求我庶士,迨其谓之!”②这是一首大胆的求偶诗,在诗中渴望配偶的女子将梅子纷纷抛向心仪男子,梅子越来越少,但是心仪的人还未出现,表现了看到梅子成熟而暗暗神伤自己还未出嫁的一个女子,感慨自己青春时光逝去却还没有大胆的青年男子向自己求爱。

还有较著名的果实木瓜,《国风・卫风・木瓜》:“投我以木瓜,报之以琼琚……投我以木桃,报之以琼瑶……投我以木李,报之以琼玖。

”这里有木瓜、木桃、木李几种果实,在古时候可以作为男女相好的定情之物。

还有其他果实,“桑葚”:“于嗟鸠兮,无食桑葚。

”(《卫风・氓》)“榛”:“山有榛,隰有苓。

云谁之思?西方美人。

”(《邶风・简兮》)还有诗中不常见的“椒”(即花椒):“椒聊之实,蕃衍盈升。

椒聊之实,蕃衍盈掬。

”(《唐风・椒聊》)这些果实都或多或少与婚恋生活有一定的关系,如花椒就有多子的寓意。

《《诗经》中的植物意象及其影响》篇一《诗经》中的植物意象及其深远影响一、引言《诗经》作为中国古代文学的瑰宝,不仅是一部反映古代社会生活、风俗习惯的百科全书,也是一部丰富多彩、富有生命力的植物学宝典。

其中,丰富的植物意象既构成了诗歌的美学基础,又展现了古代人们对自然的敬畏与热爱。

本文将深入探讨《诗经》中的植物意象及其对后世文学、艺术和文化的深远影响。

二、诗经中的植物意象1. 爱情与相思的象征《诗经》中,植物常常被用作表达爱情与相思的象征。

如“采采卷耳,不盈顷筐。

嗟我之思,独怀良人。

”(卷耳)中的卷耳,象征着女子对远方情人的思念。

又如“桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

”(桃夭)中的桃花,寓意着美好的爱情与婚姻。

2. 自然与生命的象征《诗经》中的植物也常被用来表达对自然的敬畏与生命的赞美。

如“蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

”(蒹葭)中的蒹葭、白露,传达了自然之美与生命的顽强。

此外,柳树、松柏等植物也常被用来象征坚韧不拔的生命力。

3. 历史与文化的象征《诗经》中的某些植物还承载着特定的历史与文化内涵。

如“采采芣苡,薄言采之。

薄言有之,薄言观之。

”(采芣苡)中的芣苡,象征着古代农耕文化中对植物资源的依赖与利用。

此外,柏树、松树等植物在诗歌中常被用来象征国家的兴衰与历史的变迁。

三、《诗经》中植物意象的影响1. 对后世文学的影响《诗经》中的植物意象为后世文学创作提供了丰富的素材和灵感。

许多文人墨客在创作时,都会借鉴《诗经》中的植物意象,用以表达自己的情感与思想。

同时,《诗经》中的植物意象也影响了后世的文学风格和审美观念。

2. 对艺术的影响《诗经》中的植物意象为古代绘画、雕塑等艺术形式提供了丰富的素材。

艺术家们通过描绘诗歌中的植物形象,将诗歌的美学价值转化为艺术的形式美。

同时,《诗经》中的植物意象也影响了后世的艺术创作风格和审美观念。

3. 对文化传承的影响《诗经》中的植物意象承载着丰富的历史文化内涵,成为了中华文化传承的重要组成部分。

浅谈诗歌中的植物意象

——22130711 教师教育学院物理师范冯卉

我对于《诗经》的最初印象是《关雎》里炙热的爱情,是《桃夭》里灿烂的桃花,是《子衿》里青青的衣衿,然而我对《诗经》最深刻的印象确是其中数以百计、各种各样的植物形象。

《诗经》三百零五篇中有一百三十五篇提及植物,共一百三十五种。

在所有中国古籍中以《诗经》史料的真实性最高,加上记载的植物种类繁多,无疑是研究古代植被的第一手资料。

这些植物历经千年,很多还广泛的存在于大地之上,采一行荇菜,摘一朵桃花,摽一颗青梅,寄幽思于天地之间,通过一个个鲜活的植物影像和古人、和祖先、和先民对话,感受古今一体的宏远,血脉相承的隽永,时代进步的喜悦。

由此,我想挑选《诗经》中我最印象深刻的三种植物,抒写我对他们的认识与感受。

《桃夭》——夭灼之花

桃之夭夭,其花灼灼,其果硕硕,其叶蓁蓁,《诗经》里描绘了一株或者说是一片茂盛艳丽的桃树形象。

桃树是比较常见的树,春天早春开花,暮春结果,当桃叶日益茂盛时,初夏就来临了,可以说桃树是贯穿整个春天的物像。

可春天里有很多花,为什么只有桃花以如此鲜艳明丽的形象盛开在《诗经》中呢?为什么不是“一树梨花压海棠”的梨花,或是“花开时节动京城”的牡丹,或是“出淤泥而不染”的莲花呢?的确,桃花最大的特点就是它的鲜艳和明丽,比起梨花只有白色一种色彩,桃花显得更加丰富多彩,它有粉色、红色、白色等等,开起来姹紫嫣红,煞是好看。

比起牡丹的雍容大气,桃花的热烈显得更接“地气”,而且牡丹无果实,而桃却有,也是满足了先民们对多子多福的祈求。

莲花虽然也大气芬芳,但幽静中多了些自持,少了些乐趣,而且是漂浮无依、一岁一枯荣的水生植物,未免显得有些凄凉扫兴,相比之下还是桃花更显喜气。

虽然后来文人们又赋予了桃花不同的情感象征,如“人面桃花相映红”中以桃花比女子娇容,“桃花源”则是世外隐地的象征,“黛玉葬花”则是感叹桃花命薄、容颜易老。

无论如何变化,在我心中,桃花依旧是《桃夭》里那夭灼之花,是一种盛放在春天里好似会笑出银铃声的美丽之花。

忽然想起,之前以“桃夭灼华”四字所作的藏头诗,也算是我对桃花的概括吧:“桃枝一簇赤如炼,夭艳有格胜牡丹。

灼尽人间三春色,华衣骤风起翩跹。

”

《芣苢》——平凡之草

最初想要了解这种植物是因为它的名字,乍一看,不敢读,再一看,不会读,于是就去查了字典,从此知道了这种叫做“芣苢”的植物。

看着“芣苢”两个字,感觉挺文绉绉挺有年代感也挺高大上的,因为不了解,其实它就是我们熟知的车前草,其实当时我也不知道什么是车前草,于是我又去搜了一下它的图片,当图片出来的时候,我的感觉是“原来是它啊,原来它就是车前草,就是芣苢”。

的确,它真的很常见,你一定无数次的踩着它走过去,但你却叫不出它的名字,甚至都不曾留意到它的存在,在普通人的眼里,它就是这样的平凡。

在《诗经》里,它也一样平凡,不起眼,一篇《芣苢》其实就讲了三个字“采芣苢”,没有《桃夭》里对桃花桃子乃至桃叶一样细致的描述,芣苢只是一种长像不详、可以食用、可作药用的草本植物,而正是它的这些不算是特点的特点让我感动不已。

在那样一个农业落后的年代,在那样一个食物匮乏的年代,芣苢的存在充了多少人的饥,抵了多少生命的饿,它平凡地生长,从破土而出到绿叶蓁蓁再到落籽枯萎,这便是它的一生,匆忙而又充实,干瘪却又饱满。

然而又是在那样一个古老神秘的年代,那样一个简单纯朴的年代,虽然吃的是粗糙艰涩的野菜,人们一样为能采到野菜而高兴,为还活着还有物可食而感到欣慰,在采野菜的时候放声歌唱,我想那景是欢快的,值得我为它润湿眼眶。

平凡的芣苢至今还广泛的扎根于广袤的大地上,像极了平凡的祖先和平凡的我们,虽然卑微,却生生不息;即使苦难,也不放弃生存。

《淇奥》——君子之竹

竹,在古代文学作品中一直以君子的形象出现,是有气节有风度的象征。

唐有杜甫“雨洗娟娟净,风吹细细香”咏竹之净香;宋有苏轼“宁可食无肉,不可居无竹”赞竹之高雅;清有郑燮“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”颂竹之贞坚。

而这一切对竹的印象最初来自于《诗经》的《淇奥》。

(<韩诗><鲁诗>均认为为萹筑,郦道元<水经注>也印证了这一点,综合各家意见,应为萹蓄无误,但<毛诗>和<朱传>认为是竹笋之竹,考虑<毛><朱>的影响程度较大,我在此处采用竹笋之竹的解释)初读《淇奥》,真是有种被惊艳了的感觉,宛如清风穿过竹林随着水流流过青石然后直吹到心中,我又仿佛看到了一位发束玉冠、身着白衣、腰戴环佩、手抚长琴的翩翩公子,以一种超然洒脱、遗世独立的姿态在清幽的竹林里弹奏、吟唱,他的眼眸是温润的,他的声音是清扬的。

当真是“陌上人如玉,公子世无双”,直教人想叹:好一个温润如玉、举世无双的翩翩君子。

“翩翩浊世佳公子,富贵功名总等闲”,这样一个清心有气节优雅有风度,毫无铜臭气味世俗气息的男子,恐怕是很多女子的春闺梦里人吧。

回归到竹子上来,其实《淇奥》这首诗赞扬君子的德行是以象牙、美玉、宝石、金锡和圭壁来作比,却不曾想被“猗猗”“青青”的绿竹抢了风头,千百年来,竹成为了君子的化身,是高品德的象征。

比起经过切磋的象牙,经过琢磨的美玉、圭壁,虽然竹并没有那么洁白无暇的形象,但它却更自然,没有雕饰

的痕迹;比起闪耀的宝石,贵重的金锡,虽然竹并没有它们那么珍贵和耀眼,但它却更正直,宁折不弯的正直;比起那些贵重高尚的美玉宝石金锡只能由一小部分人享用,绿竹更具有普世的精神和价值,普通人也可以欣赏竹,甚至可以食用竹,真正的君子不应将才学只供以高位者赏玩,而是将才学运用于治国平天下,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”才是对君子最好的解读。

一部诗经,是时空的交接,是历史的传承,是语言的变迁。

每每看到出现在《诗经》上在几千年前乃至更久远的年代就存在的这些植物就会感到心潮澎湃,然后莫名心安,触摸每一片叶子和花瓣都像是穿越时空与古人对话,它们告诉我,世界还在前进,生命依旧灿烂。