我国新闻法立法过程回顾

- 格式:doc

- 大小:132.56 KB

- 文档页数:12

我国新闻立法的历史考察本篇论文目录导航:【题目】新闻自由的保障与制约体系构建【第一章】我国新闻立法的历史考察【第二章】域外新闻立法的相关考察【第三章】中国制定《新闻法》的必要性探讨【第四章】我国新闻立法的内容的相关建议及构想【结语/参考文献】新闻法律体系的建设研究结语与参考文献一、我国新闻立法的历史考察(一)清末新闻法律的产生及其至建国期间的发展历史上,我国的各个朝代都曾制定过各种形式的禁止性法令来控制人民的言论。

自秦朝的“偶语弃市”①开始,我国的统治者便对人民的言论采取高压控制的统治方式,其后经宋时期的“谤讪弃市”,再到清朝末年以“苏报案”②为标志性代表的文字狱,我国的历史从来都是一个严格控制人民舆论的历史。

这种情况一直持续到1898 年报禁被解放,以光绪皇帝的“上谕”为标志,我国才正式有了保护报业自由的专门的法律。

然而没有多长的时间,光绪帝的变革便以“百日维新”的结束为标志而宣告失败了。

其后,虽然以慈禧为核心的清末统治者们先后颁行了《大清报律》(1908 年)和《着作权章程》(1910 年)。

但是1911 年,中国发生了辛亥革命,统治了中国268 年的清帝国覆灭,中华民国成立。

于是这些法律尚未来得及完全施行也便被埋没在了历史的滔滔江水之中。

1912 年,新成立的中华民国临时政府颁布了《中华民国暂行报律》。

这部新颁布的法律遭到了民国着名学者和上海报界的反对和攻击,盖因本部法律所规定的诸如“流言煽惑,关于共和国体有破坏弊害者应受惩处”和“出版报刊必须履行登记手续”等内容在他们看来阻碍了言论自由的实现。

后来临时政府下令撤销了这部法律。

中国第一部新闻法——《大清报律》1908年3月14日,清廷颁布中国有史以来第一部新闻法——《大清报律》。

该律由清廷民政部会同法部,以“各国通例”为基础,经由宪政编查馆审核后颁布。

该律规定凡开设报馆、发行报刊,均须事先呈报官府;出版前须按规定时限,交由巡警官署或地方官署检查。

如违法刊登“诋毁宫廷”“混淆政体”“扰乱公安”“败坏风俗”“诋毁他人”等内容,对该发行人或编辑人分别处以罚金或监禁,直至禁止发行。

《大清报律》颁布于清末的修律期间,体现出以法学家沈家本为代表,倡言资本主义“天赋人权”新观念、具有近代意义的一系列新法律。

当然,随着清末报刊的发行势头不断高涨,国人办报热潮的兴起,清政府试图通过颁布《大清报律》来加强对社会的思想控制。

《大清报律》的起草和颁布经历漫长的历程,早在1904年8月清廷就开始起草《报律》,后来经宪政编查馆对报律的草案进行多次修改,加强对舆论的控制和对新闻自由的钳制。

如规定报刊发行前的送审制度:每日发行之报纸,应于发行前一日玩十二点钟以前;其月报、旬报、星期报等类,均应于发行前一日午十二点钟以前,送由该管巡警官署或地方官署,随时查核。

清廷对报刊刊登“诋毁宫廷之语,淆乱政体之语”加以重罚,《大清报律》的内容暴露出清廷镇压人民革命的用意,暴露了清廷修律的本质所在。

时代毕竟在前进,清廷统治集团内部,对于言论、集会、结社问题的态度发生变化。

一些开明官员反对一概排斥集会、结社,甚至呼吁清廷开放党禁,对学生的爱国热情采取宽容态度。

《大清报律》颁布本身就是对千年冰封的开裂,便意味着清廷在一定程度上承认—尽管是有限制地承认—言论、集会的合法性。

辛亥革命后,限制言论自由的旧报律废止。

1914年,袁世凯政府制定了《报纸条例》,又恢复了清廷《大清报律》的有关禁制条文,并查禁了一批报刊和图书。

直到1916年7月,段祺瑞政府“申令废止报纸条例”,中国人才在十一年间基本享有言论自由,成为新文化运动赖以形成的基本条件之一。

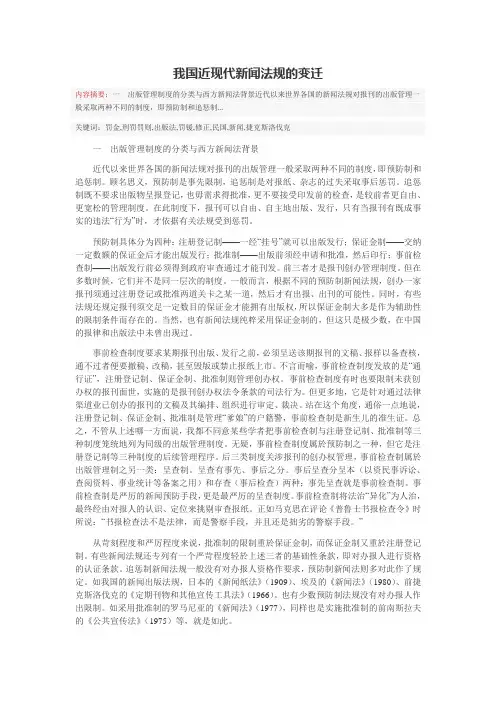

我国近现代新闻法规的变迁内容摘要:一出版管理制度的分类与西方新闻法背景近代以来世界各国的新闻法规对报刊的出版管理一般采取两种不同的制度,即预防制和追惩制...关键词:罚金,刑罚罚则,出版法,罚锾,修正,民国,新闻,捷克斯洛伐克一出版管理制度的分类与西方新闻法背景近代以来世界各国的新闻法规对报刊的出版管理一般采取两种不同的制度,即预防制和追惩制。

顾名思义,预防制是事先限制,追惩制是对报纸、杂志的过失采取事后惩罚。

追惩制既不要求出版物呈报登记,也毋需求得批准,更不要接受印发前的检查,是较前者更自由、更宽松的管理制度。

在此制度下,报刊可以自由、自主地出版、发行,只有当报刊有既成事实的违法“行为”时,才依据有关法规受到惩罚。

预防制具体分为四种:注册登记制——一经“挂号”就可以出版发行;保证金制——交纳一定数额的保证金后才能出版发行;批准制——出版前须经申请和批准,然后印行;事前检查制——出版发行前必须得到政府审查通过才能刊发。

前三者才是报刊创办管理制度。

但在多数时候,它们并不是同一层次的制度。

一般而言,根据不同的预防制新闻法规,创办一家报刊须通过注册登记或批准两道关卡之某一道,然后才有出报、出刊的可能性。

同时,有些法规还规定报刊须交足一定数目的保证金才能拥有出版权,所以保证金制大多是作为辅助性的限制条件而存在的。

当然,也有新闻法规纯粹采用保证金制的,但这只是极少数,在中国的报律和出版法中未曾出现过。

事前检查制度要求某期报刊出版、发行之前,必须呈送该期报刊的文稿、报样以备查核,通不过者便要撤稿、改稿,甚至毁版或禁止报纸上市。

不言而喻,事前检查制度发放的是“通行证”,注册登记制、保证金制、批准制则管理创办权。

事前检查制度有时也要限制未获创办权的报刊面世,实施的是报刊创办权法令条款的司法行为。

但更多地,它是针对通过法律渠道业已创办的报刊的文稿及其编排、组织进行审定、裁决。

站在这个角度,通俗一点地说,注册登记制、保证金制、批准制是管理“爹娘”的户籍警,事前检查制是新生儿的准生证。

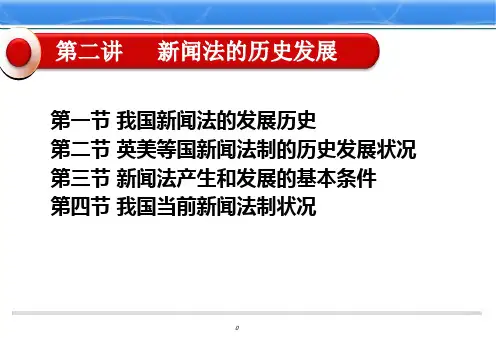

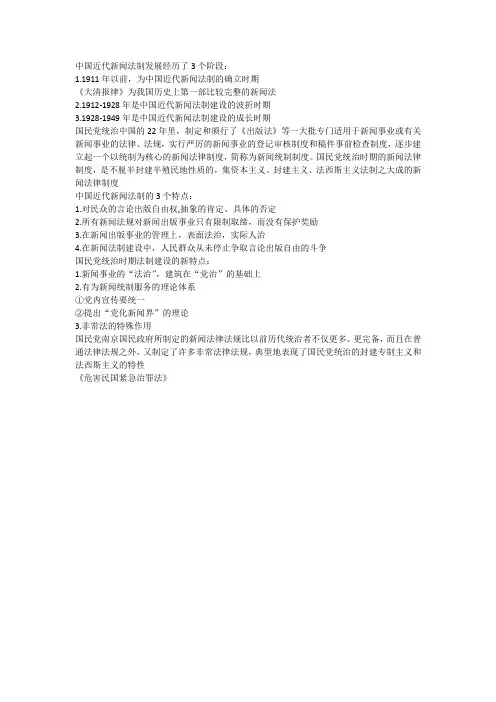

中国近代新闻法制发展经历了3个阶段:

1.1911年以前,为中国近代新闻法制的确立时期

《大清报律》为我国历史上第一部比较完整的新闻法

2.1912-1928年是中国近代新闻法制建设的波折时期

3.1928-1949年是中国近代新闻法制建设的成长时期

国民党统治中国的22年里,制定和颁行了《出版法》等一大批专门适用于新闻事业或有关新闻事业的法律、法规,实行严厉的新闻事业的登记审核制度和稿件事前检查制度,逐步建立起一个以统制为核心的新闻法律制度,简称为新闻统制制度。

国民党统治时期的新闻法律制度,是不脱半封建半殖民地性质的,集资本主义、封建主义、法西斯主义法制之大成的新闻法律制度

中国近代新闻法制的3个特点:

1.对民众的言论出版自由权,抽象的肯定、具体的否定

2.所有新闻法规对新闻出版事业只有限制取缔,而没有保护奖励

3.在新闻出版事业的管理上,表面法治,实际人治

4.在新闻法制建设中,人民群众从未停止争取言论出版自由的斗争

国民党统治时期法制建设的新特点:

1.新闻事业的“法治”,建筑在“党治”的基础上

2.有为新闻统制服务的理论体系

①党内宣传要统一

②提出“党化新闻界”的理论

3.非常法的特殊作用

国民党南京国民政府所制定的新闻法律法规比以前历代统治者不仅更多、更完备,而且在普通法律法规之外,又制定了许多非常法律法规,典型地表现了国民党统治的封建专制主义和法西斯主义的特性

《危害民国紧急治罪法》。

新闻法学是研究新闻传播活动中的各种社会关系、法律关系和新闻法的制定、实施的规律的一门社会科学。

中国自80年代中叶创议制定《新闻法》,一批学者开始从事新闻法研究,至今专门的《新闻法》虽未出台,但是随着法制建设的发展,现行法律中已有许多调整新闻传播活动的内容,新闻法学研究也取得了一定成果。

本文将中国新闻法学研究分为三阶段:第一阶段重点为配合起草《新闻法》对新闻立法的指导思想和基本原则主要是新闻自由作了相当充分的论证,并对新闻法各方面的内容作了广泛探讨。

第二阶段重点研究新闻侵权问题,特别就新闻权利同公民人格权利之间的平衡作了种种研讨,丰富了新闻侵权法。

第三阶段为研究的深化和综合。

已有数部概叙新闻法制框架的专著问世,说明中国新闻法制已有相当具体系统的内容。

但现有专著尚属应用性著作,尚须继续进行理论探索。

新闻法学,是随着中国新闻法制建设而发展起来的一门新兴边缘学科* 。

80年代中叶,全国人大常委会决定制定《新闻法》,集结了一批新闻法学的初创者来着手研究新闻法的各种问题,至今不过十五年。

中国学者认为:新闻法并不是仅指以「新闻法」为名称的法律文件,而是对于调整新闻传播活动中各种法律关系,保障新闻传播活动中的社会公共利益和公民、法人的相关合法权益的法律规范之总称(孙旭培等,1985:4;魏永征,1997:27;张西明,1998a:22)。

国际上及台港称Media Law 或 Mass communication Law,在内地尚鲜见使用。

或谓研究新闻法,应是一门专门的学问,于是而有「新闻法学」之名称(郑旷,1987:429;梁华、阿茵,1988;王强华,1993:6;鄢光让等,1996:676;顾理平,1999),或称「新闻法制学」(曹瑞林,1998)。

本文作者将新闻法学定义为研究新闻传播活动中的各种社会关系、法律关系和新闻法的制定、实施的规律的一门社会科学。

壹、伴随新闻立法而问世“文革”之乱,新闻媒介受祸尤烈。

请介绍改革开放以来我国新闻法制工作的发展历程。

《新闻法》是不是我国新闻事业发展所必需的?改革开放以来,我国新闻法制工作经历了一系列重要的发展和变革。

主要的发展历程包括以下几个方面:1.制定新闻出版法律法规:改革开放初期,为了适应市场经济条件下的新闻出版业发展,我国相继制定了《中华人民共和国新闻出版法》(1987年)和《中华人民共和国广播电视法》(1991年),为新闻出版领域的管理提供了法律基础。

2.推进司法保障:在新闻法制工作中,司法保障的重要性逐渐被重视。

相继成立了人民法院、人民检察院对新闻领域进行维权和监督,并审理与新闻传媒相关的案件,保障新闻媒体合法权益。

3.网络媒体立法:随着互联网的发展和普及,我国也相继出台了相关的网络媒体立法,如《中华人民共和国网络安全法》(2016年)和《中华人民共和国网络传播权保护条例》(2017年),以适应网络时代的新闻传播形式。

4.加强信息公开:近年来,我国重视信息公开的法制化建设,陆续颁布实施了《中华人民共和国政府信息公开条例》(2007年)和《中华人民共和国保守国家秘密法》(2010年),为新闻信息的公开透明提供了法律依据。

《新闻法》作为一部关键性法律,对于我国新闻事业的发展具有重要意义。

它规定了新闻机构和从业人员的权利和义务,明确了新闻传媒的监管管理体制,保护了新闻自由和新闻从业人员的合法权益,促进了新闻事业的健康发展。

《新闻法》的存在确保了新闻媒体的合法身份和社会责任,提供了受法律保护的环境,也为新闻从业人员提供了合法权益的保障。

它有利于规范新闻行业的发展,促进新闻媒体的诚信和负责任的报道,维护社会公共利益。

然而,需要强调的是,《新闻法》只是我国新闻事业发展的一部分,还需要配套的法律法规和规章制度来健全整个新闻法制体系。

同时,新闻法与其他法律的关系也需要协调和衔接,以确保新闻发展与社会稳定、公共安全等法律法规的要求之间的平衡。

论述对中国近代新闻法制建设的探索历程及其意义随着中国近代社会的变革,新闻事业逐渐崛起,成为民众获取信息、表达观点的重要途径。

在这个过程中,新闻法制建设的重要性日益凸显。

本文将从探索历程和意义两个方面,对我国近代新闻法制建设进行分析,以期为新时代新闻法制建设提供借鉴。

一、引言1.中国近代新闻法制建设的背景新闻法制建设是伴随着新闻事业的发展而产生的。

在中国近代史上,尤其是清末民初,国家政治、经济、文化等方面的变革为新闻事业提供了广阔的发展空间。

这一时期,新闻事业蓬勃发展,新闻法制建设也开始受到重视。

2.研究新闻法制建设的意义新闻法制建设关系到国家政治稳定、新闻事业发展以及公民权益保障。

研究近代新闻法制建设,有助于我们了解新闻事业发展的规律,为今后新闻法制建设提供借鉴。

二、中国近代新闻法制建设的探索历程1.清末新闻法制建设的起步清末,新闻事业开始传入我国,新闻法制建设也逐渐起步。

这一时期,政府实行新闻审查制度,对出版物进行严格审查。

同时,政府也开始尝试出版自由的初步探索,以促进新闻事业的发展。

2.民国时期新闻法制的发展民国时期,新闻法制建设取得了一定的进展。

新闻法的制定与实施,标志着我国新闻法制建设的成熟。

此外,政府还对新闻事业进行了有效的管理与规范,使新闻事业在民主与自由的基础上健康发展。

3.中华人民共和国成立后的新闻法制建设新中国成立后,新闻法制建设进入新的阶段。

新中国新闻法的制定与修订,为我国新闻事业的发展提供了法律依据。

在互联网时代,新闻法制建设不断创新,适应新媒体发展的需求。

三、中国近代新闻法制建设的意义1.促进新闻事业的繁荣与发展新闻法制建设为新闻事业提供了健康发展的环境,使得新闻媒体能够充分发挥舆论监督和引导的作用,为国家政治、经济、文化等领域的发展贡献力量。

2.维护国家信息安全与社会稳定新闻法制建设有助于维护国家信息安全,防范境外敌对势力的渗透和干扰。

同时,新闻法制建设还有利于维护社会稳定,传播正能量,引导社会舆论。

论述对中国近代新闻法制建设的探索历程及其意义摘要:一、引言二、中国近代新闻法制建设的探索历程1.清末民初的新闻法制建设2.五四运动后的新闻法制建设3.改革开放以来的新闻法制建设三、新闻法制建设的意义1.保障新闻自由与传播权益2.维护国家信息安全与社会稳定3.促进新闻事业的持续发展四、现状与挑战五、展望未来新闻法制建设的发展方向六、结语正文:一、引言新闻法制建设是一个国家新闻事业发展的重要保障。

自古以来,中国新闻事业就与法制建设紧密相连。

本文将探讨中国近代新闻法制建设的探索历程及其意义,以期为未来新闻事业发展提供借鉴。

二、中国近代新闻法制建设的探索历程1.清末民初的新闻法制建设清末民初,中国新闻事业开始兴起,新闻法制建设也逐渐受到重视。

当时,清政府颁布了一系列新闻法规,如《大清报律》、《报纸条例》等,旨在规范新闻传播活动,保障新闻自由。

2.五四运动后的新闻法制建设五四运动后,中国新闻事业进入一个新的发展阶段。

国民政府在此期间制定了一系列新闻法规,如《新闻纸法》、《出版法》等,进一步规范新闻传播秩序,保障新闻事业的繁荣发展。

3.改革开放以来的新闻法制建设改革开放以来,我国新闻法制建设取得了显著成果。

在这一阶段,我国政府出台了一系列新闻法规,如《中华人民共和国宪法》、《广播电视管理条例》等,明确新闻事业的性质、任务和发展方向,为新闻事业发展提供法制保障。

三、新闻法制建设的意义1.保障新闻自由与传播权益新闻法制建设有利于保障新闻自由和传播权益。

通过制定一系列法律法规,明确新闻传播的范围、对象和方式,使新闻事业在遵循法制的前提下健康发展。

2.维护国家信息安全与社会稳定新闻法制建设有助于维护国家信息安全和社会稳定。

新闻事业在传播信息的过程中,需严格遵守法律法规,确保传播内容真实、合法,防范有害信息的传播。

3.促进新闻事业的持续发展新闻法制建设对新闻事业的持续发展具有重要意义。

新闻事业在遵循法制的前提下,可以更好地发挥舆论监督和引导社会舆论的作用,为国家的政治、经济、文化等各领域发展提供有力支持。

立法制定修改的历程

立法制定修改是指国家或地方政府为了解决某些问题,通过立法程序制定或修改法律的过程。

这个过程通常需要经过多个阶段,包括立法提案、审议、公示、表决等环节。

下面我们来看一下立法制定修改的历程。

第一阶段:立法提案

立法提案是立法制定修改的第一步。

通常是由国家或地方政府的相关部门或代表团提出。

提案人需要对提案内容进行详细说明,并提供相关的法律依据和数据支持。

提案人还需要考虑到社会各方面的利益,以及法律的可行性和实施效果。

第二阶段:审议

审议是立法制定修改的核心环节。

在这个阶段,立法机关需要对提案进行详细的讨论和研究,以确定提案的可行性和实施效果。

审议过程中,立法机关需要听取各方面的意见和建议,并进行充分的讨论和辩论。

如果提案被通过,就会进入下一个环节。

第三阶段:公示

公示是立法制定修改的重要环节。

在这个阶段,立法机关需要将通过的提案公示给社会各界,以征求公众的意见和建议。

公示期通常为30天左右,期间社会各界可以对提案进行评论和反馈。

如果公

众反馈的意见和建议较多,立法机关可能会重新审议提案。

第四阶段:表决

表决是立法制定修改的最后一步。

在这个阶段,立法机关需要对提案进行投票表决,以确定提案是否通过。

如果提案被通过,就会成为法律。

如果提案未通过,就需要重新审议或修改提案。

立法制定修改是一个复杂的过程,需要经过多个阶段的讨论和研究。

只有经过充分的讨论和辩论,才能制定出符合社会各方面利益的法律。

111C H I N AV E N T U R EC A P I T A LACADEMIC FORUM |学术论坛新闻传播法,按照其定义来说,有广义和狭义之分。

广义的新闻传播法即新闻传播法律制度,是一个国家的法律体系中所有保护新闻传播自由、规范新闻传播行为的法律规定的综合,既包括专门的新闻传播法律、法规,也包括其他法律、法规中与新闻传播活动相关的规定。

狭义的新闻传播法则专指以“新闻法”、“出版法”、“广播电视法”等命名的单行的法律文件。

从广义上来说,中国的每个时代都残留着新闻传播法的烙印。

历史上,统治阶级对言论控制总是极严。

在充斥着各种言禁、书禁、出版禁令的大环境下,封建社会统治者用着仅属于那个时代的强制又暴力的手段“规范”着国内的传播活动。

然后到了清朝末期,清政府于1908年颁布了我国历史上第一部真正意义上的新闻法《大清报律》,切实的以法律的形式调整与规范新闻传播事业。

从狭义上来说,在中国五千年的历史文明中,新闻传播法以出版形式颁布的主要只有一下几种:《大清印刷物专律》 (1906)、《大清报律》(1908)、北洋政府《报纸条例》(1914)、北洋政府《出版法》(1914)、北洋政府《管理新闻营业条例》(1925)、南京国民党政府《出版法》(1930)及《修正战时新闻检查标准》(1940)、《军事新闻发布实施暂行办法》(1948)等。

②新中国成立后,以《宪法》为核心,拟定、发布法规对新闻传播事业进行管制,而后又有1980年,上海代表赵超构在全国人大五届三次会议上提出了制定《新闻法》的呼吁和建议。

1999年“两会”期间,也有不少全国人大代表和政协委员向大会提交了关于“加强新闻舆论监督”的提案,呼吁尽快制定《新闻法》,通过立法来加强和规范中国的新闻舆论监督。

随后,《新闻法》的制定也进入中国的新闻立法规划,国家新闻出版署也将新闻法和出版法的立法工作列入2010年的工作规划中,也曾经起草过《新闻法》草案。

新闻法立法回顾●1984全国人大教科文卫委员会、中国社科院新闻所新闻法研究室●1985《新闻法(试拟稿)》●1988、4《中华人民共和国新闻法(草案第三稿)》●1988、1新闻出版署新闻法起草小组1988、6初稿●1988、2上海市宣传部新闻法起草小组●1988、7《新闻法(征求意见稿)》●1997新闻出版署《新闻出版业2000年及2020年发展规划》“到2010年新闻法制建设要建立《出版法》、《新闻法》和《著作权法》为主体及其配套的新闻出版法规体系”言论自由的内容●联合国人权宣言(1948)●第十九条●人人有权享有主张和发表意见的自由;此项权利包括持有主张而不受干涉的自由,和通过任何媒介和不论国界寻求、接受和传递消息和思想的自由。

●公民权利和政治权利国际公约(1966)●第十九条●一、人人有权持有主张,不受干涉。

●二、人人有自由发表意见的权利;此项权利包括寻求、接受和传递各种消息和思想的自由,而不论国界,也不论口头的、书写的、印刷的、采取艺术形式的、或通过他所选择的任何其他媒介。

●三……幻灯片21言论自由内容●1持有主张●无内容、性质、价值之分●不得强迫接受某一主张●2表达、传播●信息的编写加工、传输●媒体自由/新闻自由●3接收●信息的收集(通过各种渠道)●跨国界的媒体(卫星电视、互联网等)●有权知道与公众利益有关的信息(知情权)●(政府)信息公开幻灯片22言论自由●为什么需要言论自由?●(言论自由为什么重要?)幻灯片23言论自由理论●发现真理(marketplace of ideas)●自治(self-governance)●自我发展和完善(self-fulfillment and self-development)●宽容(tolerance)●当代言论自由的共识:民主幻灯片24言论自由宪法保障●国际公约●联合国人权宣言(1948)第19条●公民权利和政治权利国际公约(1966)第19条●地区性公约●欧洲人权公约第10条●各国宪法●中国宪法第35条●新加坡宪法第14条●印度宪法第19条幻灯片25言论自由的限制幻灯片26言论自由的宪法解读●US First Amendment●Congress shall make no law respecting an establishment of religion,or prohibiting the freeexercise thereof;or abridging the freedom of speech,or of the press;…幻灯片27●公民权利和政治权利国际公约第十九条●三、本条第二款所规定的权利的行使带有特殊的义务和责任,因此得受某些限制,但这些限制只应由法律规定并为下列条件所必需:●(甲)尊重他人的权利或名誉;●(乙)保障国家安全或公共秩序,或公共卫生或道德幻灯片28●E u r o p e a n C o n v e n t i o n f o r t h e P r o t e c t i o n o f H u m a n R i g h t s a n d F u n d a m e n t a l F r e e d o m s,A r t i c l e10(2)●T h e e x e r c i s e o f t h e s e f r e e d o m s,s i n c e i t c a r r i e s w i t h i t d u t i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s,m a y b e s u b j e c t t o s u c hf o r m a l i t i e s,c o n d i t i o n s,r e s t r i c t i o n s o r p e n a l t i e s a s a r e p r e s c r i b e d b y l a w a n d a r e n e c e s s a r y i n ad e m o c r a t i c s o c i e t y,i n t h e i n t e r e s t s o f n a t i o n a l s e c u r i t y,t e r r i t o r i a l i n t e g r i t y o r p u b l i c s a f e t y,f o r t h ep r e v e n t i o n o f d i s o r d e r o r c r i m e,f o r t h e p r o t e c t i o n o f h e a l t h o r m o r a l s,f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e r e p u t a t i o n o r r i g h t s o f o t h e r s,f o r p r e v e n t i n g t h e d i s c l o s u r e o f i n f o r m a t i o n r e c e i v e d i n c o n f i d e n c e,o r f o r m a i n t a i n i n g t h e a u t h o r i t y a n d i m p a r t i a l i t y o f t h e j u d i c i a r y.幻灯片29●中华人民共和国宪法●第五十一条中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

幻灯片30言论自由的限制●内容中立●t i m e,p l a c e,a n d m a n n e r●法律事先界定,并且适当●p r e s c r i b e d b y l a w a n d a r e n e c e s s a r y i n a d e m o c r a t i c s o c i e t y幻灯片31言论自由的限制●国家安全●社会秩序●他人的合法权益●对特殊群体的保护(未成年人、消费者)幻灯片32言论自由与媒体法律(法规)●政府应该在言论自由和新闻自由中扮演什么角色?幻灯片33“We cannot have two forces[press and government]trying to influence the public in different directions....If they[journalists]think they've got superior views,then they should stand for election.吴作栋(Goh Chok T ong)幻灯片34政府与言论自由●过多干预威胁言论自由●防止言论自由受其他的侵蚀和威胁幻灯片35媒体法律法规●政府控制媒体和言论的欲望●防止不必要的干扰●政府干预的必要●保障和促进言论及新闻自由●沉寂化机制(silencing dynamic)●保障公民其他合法权益不受侵害幻灯片36阅读:●魏永征(1999)第一章:新闻活动的宪法原则●弥尔顿《论出版自由》吴之椿译,商务印书馆1958●讨论题:●弥尔顿赞成出版自由的观点有哪些?请一一列出。

你觉得这些观点在今天是否仍然适用?国际新闻界 2006.2由迈克尔·埃莫里主撰的《美国新闻史》[1]是目前最权威的美国新闻通史著作。

除了本身卷帙浩繁外, 书末总共 63 页的参考文献对于美国新闻史的初学者而言也是一个可以进行分析的“富矿”, 值得挖掘的内容非常多。

本文就是在阅读部分参考文献后进行思考的产物。

主要是结合二次世界大战后美国史学的发展历程来探讨新闻史研究的总体发展趋势。

在总共 63 页参考文献中, 选取了以下部分作为分析的客体 :《新闻事业与革命》( 第 3章) 、《压抑不住的冲突》( 第 7 章) 、《国家生活中的一场革命》( 第 8 章) 、《新式新闻事业》( 第9 章) 以及《战争降临美国》( 第 12 章) 。

理由如下: 这几章内容均涉及到 50 年代前后的历史事件, 因此可以就此进行比较。

此外,第 7 章本身涉及到黑人问题, 而这一领域正是史学理论改变后才兴起的, 对这类主题在史学理论变更前后的研究状况进行比较有一定意义。

第 9 章内容较为中立, 很多相关文章都是史料性质的, 但也能反映出美国战后的新闻史研究趋势改变, 可以看出这种趋势的客观性和明晰性。

而第 3、8、12 章列出的参考文献则是在战争、革命等问题情境下对新闻事业的研究, 因此更能反映出历史理论和史学理论[2]的变化趋势, 因为对这类问题的研究更多渗透着反思性的思考, 用以指导写作的史学理论和历史理论必然会更清晰些, 容易辨认。

伊格尔斯曾经指出, 70 年代后,“在历史编纂学的方法上, 它从精英们的身上转移到居民中的其他部分, 从巨大的非个人的结构转移到日常生活的各个现实层面, 从宏观历史转移到微观的历史, 从社会史转移到文化史。

”[3]其中提到的几个转变———精英主义到平民主义、整体到专题、宏观到微观等等———其实都可以追溯到 50 年代初期。

以五十年代为界标, 美国历史发生了一个根本性的转折。

因为二次世界大战后, 国际和国内局势经历了剧烈的变动, 一方面, 亚非拉等殖民地的反帝斗争动摇了殖民体系, 而国内也逐渐兴起了各种工人、学生、妇女运动和民[文章编号] 1002- 5685( 2006) 02- 0075- 05“二战”后美国新闻史研究的趋势分析易正林(中国人民大学新闻学院, 北京, 100872)[摘要] 美国历史学界在 50 年代前后曾经有一个标志性的转折, 也即从 50 年代开始, 美国史学走向了现代史学的时代。

而本文的中心问题是: 这一转向是否对新闻史的研究有重大的影响? 在分析美国史学转向基础上, 以多元化趋势为现代史学基本特征, 从研究范围和对象、史学理论、历史理论和历史方法四个方面对美国 50 年代开始的史学转型做一个概括, 也以此作为标准来衡量这一转向对美国新闻史研究的影响。

[关键词] 多元化; 史学理论; 历史理论; 研究方法[中图分类号] G210 [文献标识码] A[收稿日期] 2005- 12- 04[作者简介] 易正林, 中国人民大学新闻学院研究生。

传播史话75国际新闻界 2006.2权运动等等。

对大众文化和大众的认可冲击了传统的白人中心论。

另一方面, 社会科学的继续发展也提供了学理上的支持和动力, 经济学、政治学等学科的发展为历史学在理论和方法创新上也提供了条件。