建筑结构抗震设计地震作用

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:10

地震对建筑结构有哪些破坏作用地震是自然界中一种常见的自然灾害,它对建筑结构会造成严重的破坏。

地震的破坏作用主要分为震源作用、地震波传播作用和地震引起的地面变形作用三个方面。

1.震源作用地震源是指地震的发生的地点,也是地震产生的能量释放的地方。

地震源的震级、震源深度以及震源距离建筑物的远近,都会对建筑结构的破坏程度产生影响。

震级越大,地震释放的能量越大,对建筑结构的破坏力也越强。

相同震级下,震源距离建筑物越近,破坏力也越强。

此外,地震源的深度也会影响破坏程度,较浅的震源会产生更大的地震破坏力。

2.地震波传播作用地震波是地震产生的能量在地球内部传播的结果,地震波在传播过程中会对建筑结构产生破坏。

主要的地震波包括P波、S波和表面波。

P波是一种纵波,传播速度快,对建筑结构产生的影响较小;S波是一种横波,传播速度较快,但破坏性相对较大;表面波是一种地表面附近传播的波,传播速度相对较慢,但破坏力较大。

这些地震波在传播过程中会引起建筑结构的振动,导致结构的应力集中,从而对结构产生破坏。

3.地震引起的地面变形作用地震发生时,地面会发生剧烈的变形,包括地面的垂直位移和水平位移。

这种地面变形会对建筑结构产生直接的破坏作用。

地面的垂直位移会引起建筑物的倒塌和坍塌,而水平位移则会导致建筑物的位移和畸变。

此外,地震还会引起地基的液化现象,使地基的承载力下降,导致建筑结构失稳。

地震对建筑结构的破坏作用可以通过一些技术手段进行减轻。

常见的减轻地震破坏的方法包括加固建筑结构、选择合适的建筑材料和设计合理的结构等。

加固建筑结构可以通过增加结构的刚度和韧性来提高其抗震能力。

使用合适的建筑材料可以提高建筑物的抗震性能,如使用钢筋混凝土等抗震性能好的材料。

设计合理的结构可以通过控制结构的形式和布置来减轻地震对建筑结构的破坏。

总结起来,地震对建筑结构的破坏作用包括震源作用、地震波传播作用和地震引起的地面变形作用。

为了减轻地震的破坏作用,需要采取相应的技术手段进行抗震设防和加固建筑结构。

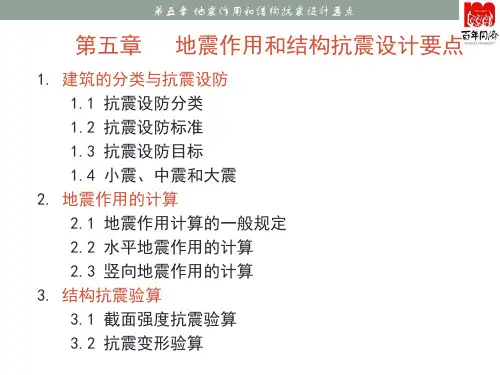

5 地震作用和结构抗震验算5.1 一般规定5.1.1各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:1一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

2有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

48、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用5平面投影尺度很大的空间结构,应视结构形式和支承条件,分别按单点一致、多点、多向或多向多点输入计算地震作用。

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。

【说明】本次修订,拟明确大跨空间结构地震作用的计算要求。

1、平面投影尺度很大的空间结构指,跨度大于120m、或长度大于300m、或悬臂大于40m的结构。

2、关于结构形式和支承条件(1)周边支承空间结构,如:网架、单、双层网壳、索穹顶、弦支穹顶屋盖和下部圈梁-框架结构,当下部支承结构为一个整体、且与上部空间结构侧向刚度比大于等于2时,应允许采用三向(水平两向加竖向)单点一致输入计算地震作用;当下部支承结构由结构缝分开、且每个独立的支承结构单元与上部空间结构侧向刚度比小于2时,应采用三向多点输入计算地震作用;(2)两线边支承空间结构,如:拱,拱桁架;门式刚架,门式桁架;圆柱面网壳等结构,当支承于独立基础时,应采用三向多点输入计算地震作用。

(3)长悬臂空间结构,应视其支承结构特点,采用多向单点一致输入、或多向多点输入计算地震作用。

3、关于单点一致输入仅对基础底部输入一致的加速度反应谱或加速度时程进行结构计算。

4、关于多向输入沿空间结构基础底部,三向同时输入,其地震动参数(加速度峰值或反应谱峰值)比例取:水平主向:水平次向:竖向= 1.00:0.85:0.65。

地震是一种自然灾害,常常给社会、经济和环境带来极大的影响。

在地震的影响下,建筑物往往成为受害者之一,其结构承受的力量可能超出设计时预计的负荷,从而导致严重的破坏和甚至崩塌。

因此,抗震设计在建筑工程中显得尤为重要。

地震对建筑物的影响主要表现在以下几个方面:首先,地震会产生巨大的水平力。

这种水平力通常由地震波产生,对建筑物产生摇晃和振动,从而导致建筑物的变形和破坏。

当水平力超过建筑物的承重能力时,建筑物就有可能发生倒塌或严重破坏。

其次,地震还会引起建筑物的地基沉降和土体液化。

由于地震波的影响,地基会沉降或出现裂缝,导致建筑物的倾斜和损坏。

同时,当土壤处于液态状态时,其承载能力会急剧降低,加剧了建筑物的破坏。

第三,地震还会使建筑物的结构产生变形。

由于地震波的振动作用于建筑物的结构,建筑物往往会发生剪切、弯曲和扭曲等变形,从而引起脆性破坏。

因此,在建筑工程中实施抗震设计显得尤为重要。

抗震设计是指在建筑物设计阶段,考虑到地震的影响,采取一系列的技术措施,以提高建筑物的抗震能力。

这些措施有助于降低建筑物在地震中遭受损害的风险,减少人员伤亡和财产损失,保障人民生命财产安全。

抗震设计需要考虑许多因素,包括建筑物的结构、建筑材料、地基环境和地震波特性等。

在设计过程中,需要对建筑物进行合理的加固和改造,选用适当的建筑材料,以及采用先进的抗震技术和工艺。

首先,抗震设计需要考虑建筑物的结构。

建筑物的结构应该具有良好的静力和动力性能,以便减少地震时的变形和破坏。

这通常涉及到建筑物的布局、支撑结构和支撑杆件的选择等方面。

其次,抗震设计需要考虑建筑材料的选择。

在抗震设计中,应该优先选用具有良好抗震性能的建筑材料,如钢筋混凝土、预应力混凝土和钢结构等。

同时,建筑材料的质量也是保证抗震能力的重要因素,需要严格按照国家标准进行检验和验收。

第三,抗震设计需要考虑地基环境的影响。

建筑物的地基环境对其抗震能力有着重要的影响。

建筑物的地基应具有一定的承载力和稳定性,以便在地震时能够承受地震波的作用。

地震对建筑结构的影响与抗震设计地震是一种自然灾害,经常给人们的生活和产业带来严重破坏。

在地震发生的瞬间,地面的抖动会给建筑结构造成巨大压力,如果建筑物的结构不牢固,其破坏程度就会更加严重。

因此,抗震设计成为了建筑工程领域非常重要的一项技术和研究领域。

首先,地震对建筑结构的影响主要体现在建筑物的承重结构上。

地震发生时,地下的断层运动会导致地面摆动,这会使建筑物受到横向和纵向的地震力。

在承受地震力的作用下,建筑结构可能会出现变形、断裂等现象,甚至倒塌。

因此,在抗震设计中,需要考虑建筑结构的抗震能力,确保其在地震发生时能够稳定地承受地震力。

其次,地震对建筑结构的影响还体现在建筑材料的选择上。

不同的建筑材料在地震中的表现各不相同。

例如,混凝土是一种常用的建筑材料,具有较好的抗震性能。

然而,如果混凝土的配比不合理或质量不过关,就会影响其抗震能力。

此外,钢材作为一种具有良好韧性的材料,在地震中也有广泛应用。

通过合理选择和使用建筑材料,可以提高建筑结构的抗震能力,减少地震对建筑物的影响。

除了建筑结构和材料,地震对建筑环境的影响也是不可忽视的。

比如,地震会造成土体液化现象,使地基失去支撑能力,直接危及建筑物的稳定性。

因此,在抗震设计中,需要对建筑的地基进行合理设计和加固,以增强建筑物在地震中的稳定性。

此外,地震还会引发火灾、瓦斯泄漏等次生灾害,对建筑物的安全产生严重威胁。

基于这一点,在抗震设计中还需要考虑建筑消防系统和安全疏散通道等设施的设置,以保障人员的生命安全。

在实际的抗震设计中,建筑师和工程师们采用了许多有效的手段来应对地震的挑战。

例如,他们使用了增强节点的设计,通过加固并增加连接节点的刚度,增加结构的抗震性能。

另外,他们还使用了阻尼器、减振器等装置,通过调节结构的振动特性来减少地震对建筑物的破坏程度。

此外,结构隔震技术也被广泛应用于抗震设计中,通过隔离建筑结构和地震作用,减少地震对建筑物的传递效应。

抗震设计是一个综合性的工程领域,需要考虑建筑结构、材料、环境等多个因素的综合影响。

地震作用和结构抗震验算地震是地球表面或内部地壳发生震动的现象,它是由于地壳运动中的应力积累和释放所引起的。

地震作用对结构物有着严重的破坏力,因此建筑结构的抗震设计和验算非常重要。

本文将介绍地震的作用机理以及结构抗震验算的方法。

地震作用机理:地震作用是由地壳运动引起的震动传递到建筑物上造成的。

地震的震源是地壳运动过程中的断层破裂,震中是地震能量释放的地点,位于震中周围的区域被称为震源区。

地震波是地壳运动所引起的能量在地球中传播时所激发的波动。

地震波包含三种类型:纵波、横波和表面波。

纵波是一种相对较快的波动,其振动方向与传播方向一致。

横波是振动方向垂直于传播方向的波动。

表面波是短周期的波动,其主要分为Rayleigh波和Love波。

Rayleigh波是一种振动旋转的表面波,而Love波是横向振动的表面波。

地震波在地下传播到地表后,将引起建筑结构的震动。

地震作用主要包括地震波引起的惯性作用、地震波引起的弹性变形作用和地震波引起的地基反力作用。

惯性作用是由于地震波的振动引起结构物惯性力的作用,迫使结构产生振动。

弹性变形作用是指结构物在地震波的激励下产生的临时弹性变形。

地基反力作用是指在地震波的力作用下,地基上产生的反向力。

结构抗震验算的方法:结构抗震验算是指通过对结构物在地震作用下的力学行为进行计算和分析,来确定结构抗震性能的一种方法。

常见的结构抗震验算方法包括动力弹塑性时程分析、静力弹塑性分析和模态超静定校验分析。

动力弹塑性时程分析是目前最为常用的抗震验算方法之一、它通过建立结构动力方程,利用数值求解方法得到结构在地震波作用下的时程反应。

这个方法可以考虑结构的非线性性质,如塑性材料的非线性、接触的失效等。

静力弹塑性分析是一种较为简化的抗震验算方法。

它是通过假设地震作用时结构处于静力平衡状态,根据结构的强度和刚度性能进行计算。

这个方法适用于一些简单的结构和小震级地震的验算。

模态超静定校验分析是一种结构验算方法,它通过分析结构的模态形式来确定结构的抗震性能。

地震作用与结构抗震验算地震作用与结构抗震验算?这个话题听起来有点沉重,是不是?你是不是一听就想:“哎呀,这又是啥复杂的东西?是不是要我们做啥高深的计算?”放心,我不是要给你讲一堆难懂的公式和公式背后的晦涩原理。

咱们今天聊聊这个事儿,尽量让它简单、轻松,还能让你一听就懂。

毕竟,谁不想在地震来临时,既能保命,又能保住家里那点心爱的家具和“千金难买”的遥控器呢,对吧?首先嘛,地震这一东西,大家都知道,来的时候毫无征兆。

你说它不来吧,又好像就随时可能给你来个“地动山摇”。

你说它来了吧,就真是让人哭笑不得。

房子摇一摇、墙皮掉一掉,心脏就跟着一阵阵跳。

你看,大家都希望地震来得时候,房子能稳稳地、不动摇,咱才有安全感。

而这其中的关键,就是“抗震设计”,就好比你穿上防震服一样,给建筑戴上一层保护膜。

说到抗震设计,咱们就得聊聊它的一个核心问题——结构抗震验算。

这个名字听着挺复杂,但其实它就是让建筑在地震中不至于像纸糊的一样塌了。

验算的过程其实就是在模拟地震的情况下,看看你的房子能不能顶得住摇晃。

这个“摇晃”可不是轻轻的晃几下,地震可是有劲儿的,它能让你的房子像玩具一样乱抖。

所以下面的验算可得仔细了,不能马虎。

你可以想象,房子就像是一台复杂的机器,每一根梁、每一根柱子、每一块墙都好比机器的零部件。

每个零件都有自己的承重能力和抗震能力。

你想象一下,如果其中某个零部件不行,地震一来,整个机器就“嘎嘎嘎”地坏掉了。

所以,验算就是要检查每个部分的强度、灵活性,确保它们能在摇晃中保持稳定,保证整个建筑不出事儿。

不过,地震不是“随便”就能设计出来的。

设计师得根据地震的强度、建筑的高度、地基的好坏这些因素来算。

你如果住在一个地震带,比如说咱们常说的四川、云南那些地方,设计师可能就得给你的房子加点“装备”,比如说用更强的材料,或者增加一些特殊的支撑结构。

这个就是为了让你在地震来临时,房子能承受住震动,不至于崩塌。

地震的力量可不是闹着玩的。

地震是一种瞬态的地壳运动,它会对建筑结构产生重大影响。

在地震发生时,地震波会以强烈的震动作用于建筑物,产生横向和纵向的动力效应,给建筑结构带来巨大的振动和应变。

这些振动和应变会导致建筑结构产生破坏甚至倒塌。

下面将详细介绍地震对建筑结构的影响。

1. 动力响应地震波的传播会引起建筑结构的动力响应。

地震波是一种具有多频率和多方向特性的动力负荷,它会使建筑结构发生振动。

这种振动对建筑结构的影响取决于地震波的频率、振幅和持续时间,以及建筑结构的自振频率和阻尼特性。

建筑结构的振动会导致地震惯性力和剪切力的作用,进而产生结构的变形和应力。

2. 结构破坏地震波的动力作用会导致建筑结构产生破坏。

地震波的横向和纵向振动会使建筑结构发生弯曲、错位和扭转,导致构件的破坏。

特别是当地震波的频率接近或与建筑结构的自振频率相近时,共振现象可能会导致结构的加剧破坏。

此外,地震波还会引起结构的滑移、断裂和塌落,对整体结构的稳定性产生重大威胁。

3. 层间位移地震波的作用会导致建筑结构的层间位移。

地震波产生的惯性力会使建筑结构的不同层之间发生相对位移,这可能导致结构的破坏和倒塌。

特别是在多层和高层建筑中,地震波的作用会导致结构的层间变形和相互影响,进而产生结构的非线性行为。

4. 结构的破坏模式地震对建筑结构的影响还表现在结构的破坏模式上。

根据地震波的特性和建筑结构的特点,建筑结构可能出现的破坏模式包括抗震墙的破坏、柱子的剪切破坏、梁的剪切破坏、地基的沉降和土壤液化等。

这些破坏模式对建筑结构的稳定性和安全性产生重大影响。

为了减轻地震对建筑结构的影响,需要采取一系列的抗震措施:1. 抗震设计在建筑结构的设计阶段,要充分考虑地震的作用,并采取相应的抗震设计措施。

这包括选择合适的结构形式和材料,提高结构的刚度和强度,增加结构的耐震能力,以减少地震对建筑结构的影响。

2. 结构加固和改造对于已经存在的建筑结构,可以通过结构加固和改造来提高其抗震能力。

地下建筑抗震设计的地震作用取值地下建筑作为一种特殊的建筑形式,在抗震设计中有其独特的地位。

地震是地下建筑最常见的灾害之一,因此地下建筑抗震设计的核心任务就是确定地震作用取值。

本文将介绍地下建筑抗震设计中的地震作用取值相关内容。

一、地震作用的概念和分类地震作用是指在震后产生的、对地下建筑造成影响的各种力、振动等物理量。

地震作用的分类主要有以下几种:1. 基础振动:地震动垂直于地表面时,在地表以下一定深度处,振幅逐渐递减,直至消失。

当地下建筑的基础处于这一深度范围内时,地震动会通过基础传递到地下建筑内部,引起地下建筑产生振动。

2. 地震引起的土体变形:地震引起土体的变形,可纵向或横向引起地下建筑产生扭曲或变形。

3. 地震引起的地裂缝:地震对地下建筑的影响还会引起地裂缝,使地下建筑裂缝变形甚至断裂。

二、地震作用取值的计算方法地震作用的取值需要通过计算得出。

国家标准《建筑抗震设计规范》中规定了两种地震作用计算方法:等效静力法和反应谱法。

1. 等效静力法等效静力法是一种简化的计算方法。

其基本思想是将地震作用看作一个等效的静力作用,从而简化计算。

等效静力法的计算适用于建筑抗震等级不高的地下建筑,但对于抗震等级较高的地下建筑则需要采用反应谱法。

等效静力法的计算步骤如下:(1)确定地震力的计算代表周期。

(2)按印度规范确定地震力水平和垂直的分量。

(3)根据地震动力学原理,将各作用力转化为填充土的承载力,并按有关规定计算水平地震力带来的垂向压力。

(4)按设计基础面积计算地震力。

2. 反应谱法反应谱法是一种全动力计算方法,是考虑了地震动时间史的变化,能够较真实地反映地震动的变化规律。

反应谱法是当前国际上普遍采用的地震反应计算方法,适用于抗震等级较高的地下建筑。

反应谱法的计算步骤如下:(1)确定现场地震动的特征参数。

(2)建立以地震动为激励、地下建筑为反应的动力模型。

(3)分析地下建筑的动力响应,得到加速度时程、速度时程和位移时程。