第十二章 岩性确定方法共83页

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:42

岩性鉴别主要造岩矿物的⾁眼鉴定特征⼀、岩浆岩类组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常见的只有⼆⼗⼏种,称为造岩矿物,⽽最常见的造岩矿物就更少了,主要有橄榄⽯、辉⽯、⾓闪⽯、⿊云母、斜长⽯、钾长⽯和⽯英。

前四种含铁镁⾼,称铁镁矿物,矿物颜⾊较深,⼜称暗⾊矿物;后三种含硅、铝⾼,称硅铝矿物,含有⾊元素少,矿物颜⾊较浅,⼜称浅⾊矿物。

这⼏种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名有极其重要的意义,主要的⾁眼鉴定特征及⽅法如下:1、橄榄⽯(Fe,Mg)2SiO4它的出现往往表⽰岩⽯中SiO2的含量处于不饱和,常分布在超基性岩和部分基性岩中,与辉⽯或基性斜长⽯共⽣。

常见的橄榄⽯是富含镁的,故颜⾊⼀般较浅为橄榄绿⾊,但少数含铁多时可适于⿊⾊。

透明⾄半透明,玻璃光泽,不规则粒状,常见有贝壳状断⼝。

次⽣变化常见,在喷出岩中往往变成红棕⾊⽚状伊丁⽯,有时还保留橄榄⽯的外形——假象。

⽽在侵⼊岩中则变成为黄绿⾊⾄⿊⾊(由于析出细粒磁铁矿之故)致密蛇纹⽯,或由叶蛇纹⽯集合体组成橄榄⽯假象。

它在标本上由于光线的照射⽽具“闪光⾯”,这种现象在超基性岩中也是⼀种常见的现象。

2、辉⽯和⾓闪⽯这两类矿物性质上很相似,故常混淆,因此在这⾥⼀起叙述。

它们都是暗⾊柱状晶体,与橄榄⽯在颜⾊、晶形、节理和次⽣变化等⽅⾯不同。

前者颜⾊⼀般⽐较深,呈柱状晶体,有两组解理(110)和(110)发育。

辉⽯和⾓闪⽯的⼀般鉴别特征可归纳成下表:矿物辉⽯⾓闪⽯颜⾊⿊⾊、棕⾊、暗绿⾊⿊⾊⾄绿⿊⾊晶形短柱状、粒状,其断⾯⼋边形或近⽅形长柱状、其断⾯为六边形或菱形解理交⾓(110)∧(110)=90o,断⼝往往呈阶梯状≈60 o,呈菱形光泽玻璃光泽⾄半⾦属光泽玻璃光泽⾄丝绢光泽共⽣矿物常与基性斜长⽯和橄榄⽯共⽣常与中性斜长⽯和⿊云母共⽣产状产于超基性、基性岩及部分中性岩中中性及中酸性岩中在岩浆岩中常见的普通辉⽯和普通⾓闪⽯,常常颜⾊均为深灰⿊⾊⾄⿊⾊,光泽亦很相似,这时形状和断⾯就⽐较重要,对标本要注意其断⾯交⾓,辉⽯近直⾓,⽽⾓闪⽯近于菱形,常常要在放⼤镜下仔细观察。

岩屑录井技术在钻井过程中,随着泥浆一起被带至地面的那些地下岩石碎块叫作岩屑,俗称为“砂样”。

在钻井过程中,按一定的时间顺序、取样间距以及迟到时间,将岩屑连续收集、观察并恢复井下剖面的过程即为岩屑录井。

岩屑录井过程中产生的资料即为岩屑录井资料。

通过岩屑录井可以掌握井下地层层序、岩性、,初步了解钻遇地层的含油、气、水情况。

岩屑录井具有成本低、简便易行、了解井下地质情况及时、资料的系统性强等优点。

(一)岩屑的采集及整理1. 迟到时间的计算及测定岩屑录井首先是要获取有代表性的岩屑。

为此,要求井深必须准确、井底岩屑的迟到时间必须准确。

岩屑的迟到时间是指岩屑从井底返到井口的时间。

井深的准确性一般是通过准确的计量钻具,而确定岩屑的迟到时间通常运用以下两种方法。

(1)计算法理论计算岩屑迟到时间的公式为:T迟 = V/Q = [∏(D2-d2)/(4Q)]×H (1-1)式中 T迟-岩屑迟到时间(min);V-井限与钻具之间的环形空间容积(m³);Q-泥浆泵排量(m³/min);D-井径,即钻头直径(m);d-钻具外径(m);H-井深(m)。

对同处于井底的泥浆与岩屑上返所需时间来说,岩屑比泥浆要多,而计算迟到时间时所用的参数是泥浆参数。

理论计算的迟到时间与实际迟到时间有一个差值存在,因而对于计算机系统中通过计算得到的一个迟到时间要不断的进行修正,使理论迟到时间与实际迟到时间尽可能地相符。

在实际工作中,理论计算求得的迟到时间往往作为参考,或只在100m以内的浅井中使用。

(2)实物测量法实物测量法是现场中常用的方法。

选择密度和大小与岩屑相近、颜色鲜明的物资,如染色的岩屑、红砖碎块、白瓷块等作指示剂,在接单根时把它们从井口投入钻杆内。

指标剂从井口随钻井液经过钻杆内到井底,又从井底随钻井液沿钻杆外的环形空间返到井口钻井液筛处,这个过程叫做一个循环周。

试验时,记下开泵时间和发现第一片指标剂的时间。

一、鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩对照所列岩浆岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造等特征。

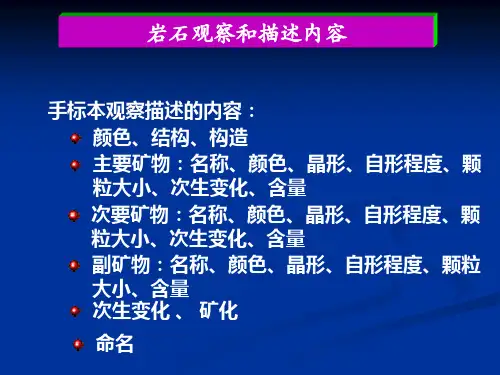

二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。

1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。

直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。

有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。

岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。

一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。

2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。

岩浆岩结构的描述内容和方法:粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm;描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。

描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小描述颜色、断口特点斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点描述颜色、断口特点3)构造:侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。

要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。

4)矿物成分:矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。

岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。

首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。

5)次生变化:岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。

三大岩性初步鉴别方法来源:邓震的日志(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。

颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。

对岩浆岩进行肉眼鉴定第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。

同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。

l第二步是观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。

根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。

观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。

若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。

对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。

对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

l第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。

三大岩性初步鉴别方法(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。

颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。

对岩浆岩进行肉眼鉴定第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。

同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。

l第二步是观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。

根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。

观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。

若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。

对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。

对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

l第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

岩浆岩类别是根据S iO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。

含油级别的划分及各类岩性的描述方法1 含油级别的划分2 岩性描述1 含油级别的划分1.1 岩心含油级别划分1.1.1 孔隙性(碎屑岩)含油岩心含油级别划分划分依据及描述见表1。

1.1.2 缝洞性(非碎屑岩)含油岩心含油级别划分划分依据见表2。

1.2 岩屑含油级别划分1.2.1 孔隙性(碎屑岩)含油岩屑含油级别划分划分依据见表3。

表1 孔隙性含油岩心含油级别划分表2 缝洞性含油岩心含油级别划分1.2.2 缝洞性(非碎屑岩)含油岩屑含油级别划分划分依据见表4。

表3 孔隙性含油岩屑含油级别划分表4 缝洞性含油岩屑含油级别划分注:含油岩屑指表(断)面肉眼可见原油斑点的岩屑。

2 岩性描述2.1 碎屑岩的描述2.1.1 分类(粒度分类法见表5)表5 碎屑岩类分类标准2.1.2 定名采用“颜色+含油级别+岩性”进行综合定名。

岩性定名原则:2.1.2.1 以含量>50%的粒级作为岩石的基本名称。

2.1.2.2 以含量在10—50%间的次要粒级,作为附加名词加在岩石基本名称之前当次要粒级含量为25—50%时,用“XX质”表示;若含量占25—50%的为“砾级”,则改“质”为“状”;当次要粒级含量为10—25%时,用“含XX”作为附加名词加在基本名称之前。

2.1.2.3 含量<10%的粒级不参加定名,只作描述。

2.1.2.4 对泥质、灰质、白云质、硅质、铁质、石膏质等胶结物,其含量为10—50%时,按附加名词的原则参加定名。

含量10%以下的不参加定名,只作描述;若含量超过50%,则作为基本名定名。

2.1.2.5 对于砾岩,只要砾石级含量超过50%,次要粒级可不参加定名,只作描述。

当充填物主要为泥质,含量达25-50%,应定名为泥质砾岩;另外还可根据砾石的磨圆度进一步命名,砾石圆状-半圆状占50%以上的为砾岩;砾石半棱角状—棱角状占50%以上的则称为角砾岩。

2.1.3 颜色在自然光下观察描述干燥新鲜面的颜色,并注意局部颜色的变化。

岩性预测钻探前预测岩性在油气勘探中具重要意义,由地震资料预测岩性是地球物理学家长期追求的目标。

由于许多容易找到的构造圈闭几乎都勘探出来了,能够了解岩性变化的地球物理技术已日益迫切。

一、岩性预测技术回顾1.合成声波测井50年代初,国外第一次出现合成记录的时候,就进行了在波形曲线对比基础上的岩性和地震数据对比的初步尝试;一直到70年代,先后出现Seislog、Vlog(伪速度),G-log(伪阻抗)、Dlog(伪深度)等合成声波测并技术,它是将地震记录转换为声波测井曲线,即对地震记录进行分解处理.求出地震子波、反子波相反射系数,根据反射系数再求得地层的波阻抗、速度、密度等。

声波测并技术把界面型反射地震剖面转换成岩层型记录曲线剖面,使地震资料变成了能直接与井资料对比的形式,进而由井外推井间的岩性信息。

但是这种技术分辨率差,层位对比较模糊,薄层问题得不到解决,满足不了勘探复杂岩性油藏的需要。

2.岩性的模拟与反演技术为了提高岩性的分辨率问题,Gelfand和Larner等(1984)提出了地震岩性模拟(SLIM)技术,它是基于正演模型的地震反演技术,通过迭代方法,修正岩性模型使合成地震响应收敛于实际地震记录。

根据两者的误差修正原来设计的模型,多次迭代,直到最终和实际剖面相吻合为止,最终显示为波阻抗、速度、密度等剖面,但该方法预测岩性往往存在多解性,因为层速度和岩性的关系比较模糊,砂岩和页岩的速度有时重叠,P.D.Thomas Gaidish(1988)对这一方法作了改进,提出了蒙特卡洛法,即采用地学统计观点,根据井点资料提供的岩性及地震参数信息,建立井间地震参数与岩性的自相关和互相关模型,再应用相关模型提供的函数关系,根据无偏估计最小方差准则,建立岩性预测的数学模型,进而应用蒙特卡洛抽样法计算剖面上各点岩石属性的概率,预测出井间的岩性分布。

类似SLIM的模拟技术还有一种就是宽带约束反演(BCI),它利用井资料作为约束条件进行模拟反演,突破了地震分辨率的限制,至少在钻井位置及其附近是可信的,然而该方法要求有详细的井资料。

岩性(1)强度强度等级划分极硬岩>60MPa硬岩 30~60MPa较软岩 15~30MPa软岩 5~15MPa极软岩≤5 MPa(2)地质构造影响程度(地质构造:地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。

地质构造因此可依其生成时间分为原生构造)与次生构造。

次生构造是构造地质学研究的主要对象,而原生构造一般是用来判断岩石有无变形及变形方式的基准。

)地质构造主要分为两大类,四小类:一是褶皱,包括背斜和向斜两种形态;其中岩层向上拱起的是背斜,向下弯曲的是向斜。

二是断层,包括地垒(断层上升岩层)和地堑(断层下降岩层)两种。

等级与作用特征轻微:构造变动小,节理不发育。

较重:构造变动较大,位于断裂(层)或褶曲的邻近地段可有小断层,节理发育。

严重:构造变动强烈,位于褶曲轴部或断裂影响带内,软岩多见扭曲及拖拉现象,节理发育。

很严重:位于断裂破碎带内,岩体破碎呈块石、碎石、角砾状,有的甚至呈粉末泥土状,节理发育。

(3)节理发育程度划分等级与基本特征不发育:节理1~2组,规则,为构造型,多数间距在1.0m以上,多为密闭节理,岩体被切割成巨块状。

较发育:节理2~3组,呈X形,较规则,以构造型为主,多数间距大于0.4m,多为密闭型,部分微张,少有充填物,岩体被切割成大块状。

发育:节理3组以上,不规则,呈X形或米字形,以构造型或风化型为主,多数间距小于0.4m,大部分微张,部分为填性土充填,岩体被切割成块石、碎石状。

很发育:节理3组以上,杂乱,以风化型和构造型为主,多数间距小于0.2m,微张或张开,部分为粘性土充填,岩体被切割呈碎石。

(4)岩体层厚分级巨厚层>1.0m 厚层1.0~0.5m 中厚层0.5~0.1m 薄层0.1~0.02m片状层<0.02m(5)风化程度未风化W1:岩质新鲜偶见风化痕迹。

微风化W2:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。

中风化W3:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。