表皮样囊肿病理与临床特点

- 格式:docx

- 大小:362.69 KB

- 文档页数:5

表皮囊肿【病因】(一)发病原因表皮囊肿起源于异位胚胎残余组织的外胚层组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表皮带入的结果。

1954年Choremis等注意到腰穿后产生表皮样囊肿,从而支持了外伤起因的学说。

1961年Blockey 和Schorstein复习8例儿童病人资料,大都为治疗结核性脑膜炎行鞘内注射后发病。

肿瘤可多发,由几毫米至数厘米大小不等。

囊肿缺乏血管。

在实验时直接把皮肤碎片注入小鼠的脊髓和额部可重复产生同样的囊肿。

(二)发病机制囊肿大多单发,亦可多发,偶与皮样囊肿同时存在并伴有先天性畸形或异常,如耳后藏毛窦、脊柱裂等。

颅内表皮样囊肿可位于硬脑膜外、硬脑膜下、蛛网膜下腔、脑实质及脑室内等处,按起源部位好发于桥小脑角、鞍区、大脑半球、脑室内、四叠体区、小脑等处,约2 5%的囊肿可发生在颅骨板障或脊柱内。

由于此囊肿的生物学特性,它可不局限于一处,常从它所起始的部位呈指状突出伸入邻近的脑池、沟裂,甚至可穿入脑实质而沿着神经纤维素生长。

因此有时可广泛地从颅后窝生长到颅前窝等处。

组织学上,表皮样囊肿的具体形态是色泽洁白带有珍珠光泽的圆形、结节状或椭圆形的肿物。

包膜完整,可有钙化,表面光滑。

其囊壁薄而半透明,边界清楚,血运不丰富。

其大小不等。

囊内容物为干酪样物质,略带油腻,由脱落细胞堆积而成。

由于含有大量胆固醇晶体,内容物呈现特殊的光泽,透过薄而透明的囊壁,肿瘤有特殊的外观。

瘤与邻近脑组织界线清楚,但因其囊壁很薄,且常广泛伸入各个角落及脑池内,深部囊壁常与一些较大的血管、神经粘连或将其包绕在肿瘤内,给肿瘤全切带来困难。

在显微镜下,可见瘤壁由两层组织构成,外层为一薄层的纤维结缔组织,内层为复层鳞状上皮,上皮层面向囊腔,表面有很多角化细胞,不断脱落形成囊内容物,并使肿瘤不断增大,与肿瘤相邻的蛛网膜组织呈纤维增生及玻璃样变,有时还可见异位巨噬细胞、淋巴细胞及组织细胞的浸润。

囊的内容物具有组织毒性,溢出到蛛网膜下腔可以引起肉芽样炎症反应。

表皮样囊肿是一种什么病等作者:陈声波等来源:《老友》2010年第10期《老友》专家门诊:我今年73岁,多年以来,多个部位患有表皮样囊肿,做过手术切除,病理检查说是良性无大碍。

请问:表皮样囊肿是一种什么病,有何危害?德兴市?汤××汤××同志:现就表皮样囊肿的有关问题答复如下:皮肤是人体重要器官之一,也是最大的器官。

皮肤由表皮、真皮和皮下脂肪组织组成。

随着年龄的增长,老年人皮肤特点是皮肤变薄、松弛、缺少弹性和皱纹增多。

表皮样囊肿大多来源于皮肤附属器的上皮结构,主要包括毛囊、皮脂腺导管等等。

囊肿在真皮内形成,皮肤囊肿中绝大多数为毛囊性囊肿。

因囊肿起源于毛囊的不同部位,其结构各异,命名也不同。

如表皮样囊肿系毛囊漏斗部位囊肿,囊腔的上皮与毛囊漏斗部上皮相似。

又如,外毛根鞘囊肿系由毛囊峡部所形成的囊肿。

再如,皮样囊肿系由毛囊漏斗部皮脂导管所形成。

表皮样囊肿多发生于头面部、颈部、腹部和背部的中线,也常见于眼眶、眉部外侧、鼻梁及其周围和口腔底部。

此病可发生在年幼孩子,而老年人因皮肤真皮结缔组织萎缩对毛囊的支持减弱,致使毛囊扩大,故老年人容易发生皮肤囊肿。

囊肿逐渐长大或高于皮面,可形成痿管、室,破损后可发生继发性细菌感染。

表皮样囊肿是属于良性疾病,不危及生命。

一旦发现皮肤上长囊肿或结节,黑痣增大或颜色变深,要去医院进一步检查,排除恶性病变如皮肤癌、恶性黑色性瘤及纤维肉瘤等。

此病容易发生感染,一旦感染发生,局部抗感染可用消炎药膏治疗。

若反复感染则要在控制感染后手术切除囊肿。

皮肤囊肿或息肉样瘤手术切除后有的会复发(局部再出现囊肿等),这是因为组织再次发生囊性变或手术后有少许残留随后又逐渐增大。

术后病理检查时要告知患者切下组织标本周边组织是否为正常皮肤组织。

若仍有囊肿样组织细胞则容易复发。

若反复发作,一定要每次进行病理检查,以排除其他疾病。

教授主任医师陈声波老年妇女阴道前壁下垂怎样治疗《老友》专家门诊:我于2000年因大出血摘除了子宫,2005年一天在健身场的立式运动器上振动时自感阴道里有什么掉了下来,之后走路活动都会感到有什么堵在阴道口,只有坐着或躺着才没事。

颅骨表皮样囊肿诊断标准

一、影像学检查

颅骨表皮样囊肿的影像学检查主要包括X线平片、CT和MRI等。

1.X线平片:颅骨表皮样囊肿在X线平片上表现为圆形或椭圆形骨质破坏区,

边缘清晰,无骨膜反应。

有时可见囊肿壁钙化。

2.CT:颅骨表皮样囊肿在CT上表现为边界清晰的低密度灶,有时可见钙化。

增强扫描后病灶周围可有轻度强化。

3.MRI:颅骨表皮样囊肿在MRI上表现为T1WI低信号、T2WI高信号的囊性

病变,边界清晰。

注射Gd-DTPA后,病灶周围可有轻度强化。

二、临床表现

颅骨表皮样囊肿患者通常会出现局部疼痛、肿胀、皮肤温度升高、搏动性耳鸣等症状。

当囊肿压迫神经时,可出现相应的神经功能障碍表现。

1.疼痛:头痛、局部疼痛为主要表现,常为搏动性疼痛。

2.肿胀:病变部位肿胀明显,可伴有张力性水疱。

3.皮肤温度升高:病变部位皮肤温度升高,触摸时感觉发热。

4.搏动性耳鸣:当囊肿压迫血管时,可出现搏动性耳鸣。

5.神经功能障碍:当囊肿压迫神经时,可出现相应的神经功能障碍表现,如

视力下降、听力减退等。

三、病理检查

颅骨表皮样囊肿的病理检查主要包括囊肿内容物的涂片和组织病理学检查。

1.囊肿内容物涂片:颅骨表皮样囊肿的囊肿内容物为脂质和角化物质,涂片

检查可见大量典型皮脂腺细胞及角质细胞。

2.组织病理学检查:颅骨表皮样囊肿的组织病理学表现主要为囊壁为复层鳞

状上皮细胞组成,伴有皮脂腺小叶、脂肪组织等。

有时可见钙化和胆固醇结晶。

皮样囊肿与表皮样囊肿的ICD编码解析皮样囊肿,也称为囊性畸胎瘤,是一种先天性的良性错构瘤。

这种囊肿常位于皮下,偶见于粘膜下或体内器官。

它主要起源于外胚层的细胞,属于先天性疾患。

皮样囊肿的特点是其囊壁较厚,由皮肤和皮肤附件所构成。

囊腔内部则包含表皮的附属器,如毛发、皮脂腺、汗腺等。

这些附属器有时会向腔外突出而形成结节,或向腔内呈乳头状突起。

治疗皮样囊肿的主要方法是手术切除。

由于皮样囊肿的囊壁较厚,并且与周围组织粘连紧密,所以手术时需要彻底切除,以避免复发。

同时,手术后也需要注意伤口的护理,避免感染。

表皮样囊肿,也被称为角质囊肿、漏斗部囊肿或表皮包涵囊肿,是一种可以压缩但没有波动性的囊肿型肿块,直径可以从数毫米至数厘米不等。

部分表皮样囊肿为原发性,即病因不明。

部分起源于破坏的毛囊结构或外伤植入性上皮。

表皮样囊肿可发生于皮肤的任何部位,但以面部和躯干上部更为常见。

皮损为界限清楚的结节,临床上可见一中央孔,代表了该囊肿所起源的毛囊。

微小表浅的表皮样囊肿称为粟丘疹。

通常无症状,挤压可挤出具有难闻气味的囊内容物。

囊壁破裂或继发感染可导致剧烈的疼痛性炎症反应。

组织病理学检查:皮样囊肿:囊肿为单房,囊壁较厚,类似完整或不甚完整的皮肤结构,含有表皮附属器结构如毛囊、皮脂腺、汗腺等。

表皮样囊肿:囊壁较薄,主要由复层鳞状上皮构成,内部为角质样物质。

需要注意的是,皮样囊肿与表皮样囊肿在发病机制和临床表现上有所不同。

皮样囊肿起源于外胚层细胞,而表皮样囊肿则可能起源于破坏的毛囊结构或外伤植入性上皮。

因此,在诊断和治疗时需要加以区分。

查找编码:表皮样囊肿查:囊肿皮肤:表皮,表皮样L72.0例如:躯干皮下囊肿:L72.000X002头颈部皮下囊肿:L72.000X003手术操作编码:皮肤和皮下组织的病损或组织其他局部切除术或破坏术:86.3皮样囊肿按照肿瘤编码规则,部位编码+形态学编码例如:手部的的皮样囊肿形态学编码:皮样(囊肿)(M9084/0)-另见肿瘤,良性部位编码:查肿瘤表肿瘤-皮肤--手D23.6编码:D23.6 上肢(包括肩)皮肤良性肿瘤M9084/0 皮样囊肿手术操作编码:皮肤和皮下组织的病损或组织其他局部切除术或破坏术:86.3。

成年女性外阴皮样囊肿十分罕见,现做以下报道:1 资料与方法1.1一般资料,病史摘要患者女性,43岁,汉族,因“发现外阴包块1+年,进行性增大7天”于2020年11月30日入院。

既往月经规律;1+年前意外发现右侧外阴包块,无皮温升高,无瘙痒,无红肿,疼痛等不适,大小约1*1CM,未重视及诊治。

7天前无明显诱因出现外阴包块逐渐增大,大小约6*5*4cm无外阴坠胀及触痛,有波动感,无红肿,破溃,流液及流浓,无外阴分泌物增多等不适,逐及诊于我科,予收入院。

既往体健,G2P1,平产一次,人流一次,2010年外院行“上环术”避孕至今。

入院查体:体温36.6℃,脉搏84次/分,呼吸20次/分,血压126/82mmhg.一般情况可,心肺未闻及异常,腹平软,全腹无压痛、反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及。

妇科检查:外阴:发育正常,右侧外阴扪及一大小约6*5*4cm包块,囊实性,活动度可,无压痛,有明显波动感,左侧大阴唇色素趁着,局部皮肤增厚,如苔藓样变:阴毛呈女性分布,已婚已产式。

阴道:通畅,见少许白色分泌物,无明显异味。

宫颈:肥大,见数粒纳氏囊肿,未见明显赘生物,无明显举痛、摇摆痛。

子宫:前位,正常大小,表面光滑,质软,无压痛,活动度良好。

双侧附件区未扪及异常。

辅助检查:2020年11月30日我院白带常规未见明显异常。

1.2实验室检查,诊疗经过,结果入院后积极完善:血常规、血凝、尿常规、肝肾功、电解质、两对半定量、输血三项、人乳头瘤病毒HPV分型、胸部CT、心电图未见明显异常;外阴包块B超提示:会阴部右侧皮下探及极低回声,最厚约32.5cm,透声查,边界清,血流信号不明显。

排除手术禁忌后于:2020年12月04日在麻醉下行:右侧外阴包块剥除术+取环术+诊刮术+左侧大阴唇活检术。

术中完整剔除外阴包块。

术后将剔除包块及子宫内膜组织、左侧大阴唇活检组织及节育器交家属过目后送病理检查,节育器按医疗垃圾处理。

术后予患者预防性抗炎、补液、切口微波治疗对症。

表皮样囊肿癌变临床病理分析郭一川;郭亚莉【摘要】目的:探讨表皮样囊肿癌变的临床特点、病理形态、免疫组化及预后等。

方法收集6例表皮样囊肿癌变资料,分析其临床特点,观察病理形态及免疫组化表型,通过随访了解其预后。

结果临床表现均为局部包块,行扩大切除,随访1年,无复发和转移。

病理检查示为不整形肿块,囊性,内为豆渣样物,镜检示囊内为变性层状角质物,囊壁衬覆鳞状上皮,癌变区鳞状上皮呈巢团状间质浸润。

病理诊断表皮样囊肿癌变为鳞状细胞癌。

免疫表型:6例癌变鳞状细胞CK5/6、P63阳性。

结论表皮样囊肿癌变非常少见,诊断主要靠常规病理切片确诊,免疫组化标记协助诊断,局部适当扩大切除为首选,其恶性程度较低,预后较好。

%Objective To study and research the clinical pathologic features, immunohistochemistry and prognosis of epidermoid cyst with cancerous changes. Methods Six cases of epidermoid cyst with cancerous changes were studied of their clinical pathologic features and immunohistochemistic expression and their prognosis was evaluated by follow-up vis-its. Results Clinical features: All six cases showed local enclosed mass and underwent extensive resection. No recur-rence nor metastasis were shown in one year follow up. Pathological examination show irregular cystic mass with bean curd like fillings in it. Microscopic examination showed those cysts were lined with squamous epithelium which indicate invasive growth. Pathological diagnosis: Epidermoid cyst canceration to squamous cell carcinoma. Immuno-phenotype: CK 5/6 andP63 were positive in all six squamous cell cancer cases. ConclusionEpidermoid cyst with cancerous changes are quite rare. Diagnosis of the tumor largely relies on histopathology and immunohistochemical markers also assist diagnosis. Local appropriate expanded resection is preferred. Its malignant degree is low and prognosis is good.【期刊名称】《天津医药》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】2页(P808-809)【关键词】表皮囊肿;癌,鳞状细胞;免疫组织化学【作者】郭一川;郭亚莉【作者单位】新疆阿克苏市农一师医院病理科邮编843000;新疆阿克苏市农一师医院理疗科843000【正文语种】中文【中图分类】R739.5表皮样囊肿为常见的皮肤囊肿,可发生于任何部位,病程缓慢,多为良性。

表皮样囊肿与其他皮肤病的鉴别诊断表皮样囊肿是一种常见的皮肤病,其主要特征是皮肤表面形成一个囊状结构,并且通常包含一种称为皮脂的物质。

尽管表皮样囊肿是相对容易被辨认的一类病变,但在一些情况下,它们可能与其他皮肤病产生混淆。

因此,准确鉴别诊断是非常重要的。

本文将介绍表皮样囊肿与其他常见皮肤病的鉴别诊断方法。

一、病史调查与体格检查病史调查与体格检查是进行鉴别诊断的基础。

病史调查时,应询问患者病变的发病时间、部位、症状的变化等信息,以更好地了解疾病的发展过程。

体格检查时,应仔细观察病变的外观、大小、颜色、质地等特征,以及有无痛痒、渗出、结痂等症状,这些信息对于鉴别诊断非常重要。

二、表皮样囊肿的特征表皮样囊肿通常呈圆形或椭圆形,表面光滑,并可触及囊肿的边缘。

其内部充满了一种称为皮脂的物质,有时还会伴有异物(如毛发)。

在压迫囊肿时,皮脂会轻易挤出。

表皮样囊肿通常生长缓慢,相对良性,多见于面部、颈部和躯干。

三、与脂溢性角化症的鉴别脂溢性角化症是一种常见的慢性皮肤病,表现为局部皮肤角质层增厚,形成黄色或黑色鳞屑。

与表皮样囊肿相比,脂溢性角化症的病变面积更大,病程更长,且无囊肿结构存在。

此外,在脂溢性角化症的病变区域可有灼热感、痒痛等症状。

四、与痤疮的鉴别痤疮是一种影响青少年的常见皮肤病,主要表现为面部多发性炎性丘疹和粉刺。

与表皮样囊肿相比,痤疮的病变往往较大且呈炎性,有时还伴有脓液渗出。

此外,痤疮常常发生在面部的T区(额头、鼻子和下巴),而表皮样囊肿则可发生在全身各个部位。

五、与脂肪瘤的鉴别脂肪瘤是一种常见的皮下良性肿瘤,其主要特征是皮下结节的形成。

与表皮样囊肿相比,脂肪瘤通常生长较慢,并且可摸到明显的固实结构。

此外,脂肪瘤多发生在肢体的躯干部位,而表皮样囊肿则更常见于面部和颈部。

六、实验室检查在鉴别诊断过程中,有时需要进行实验室检查以确定病变的性质。

例如,通过刮取病变进行病理学检查可以确定是否存在囊腔和角化过度等特征,有助于区分表皮样囊肿和其他皮肤病。

皮样囊肿,表皮样囊肿,皮脂腺囊肿,与钙化上皮瘤的鉴别诊断皮样囊肿,表皮样囊肿,皮脂腺囊肿,与钙化上皮瘤的鉴别诊断本文选自《ken2dna的微博》在临床工作中,皮样囊肿,表皮样囊肿,皮脂腺囊肿,以及钙化上皮瘤在临床上临床医生几乎都是下粉瘤的临床诊断,对于病理医师的鉴别诊断非常重要。

因为在肉眼上都是一个囊性肿物,切口内容物几乎都是豆腐渣样,所以对于病理医师来讲,镜下的鉴别要点非常重要。

第一,表皮样囊肿,肉眼上内容物几乎是豆腐渣样物,发生的部位以头面部比较多见,镜下看注意囊壁几乎是由表皮的结构所构成,没有真皮的成分及附属器。

内容物虽然肉眼上看是豆腐渣样物,但实际上为角化物。

第二。

皮样囊肿:内容物肉眼上看几乎也是豆腐渣样物,乳白色物等等,注意镜下的要点,构成囊壁的成分除了有表皮的成分之外,还有真皮的结构,比如说汗腺,毛囊,等等。

构成囊壁的成分既有表皮的成分也有真皮的成分。

第三:皮脂腺囊肿:发生在头面部比较多见,囊内容物多为皮脂,肉眼上看也是想豆腐渣样物,但是以皮脂的成分为主,镜下鉴别要点,构成囊壁的成分为为表皮及真皮内可见灶性分布的皮脂腺细胞成团分布。

数量偏多。

第四:钙化上皮瘤:在临床上临床医生也多诊断为粉瘤,内容物也被多为描述豆腐渣样,实际上钙化物较多。

此瘤经常位于深部的皮肤组织,臀部多见,形成一个囊肿样肿物,镜下可以看见囊肿在皮下真皮当中,囊内容物以钙化物角度,在囊壁周边分布着比较多的比较蓝染的嗜碱性细胞,及影细胞,影细胞由嗜碱性细胞转化而来。

此为诊断要点。

建议临床医生在写报告单的时候把囊肿的部位及与周边关系最好描述清楚,有助于帮助病理医生要根据这些囊肿的部位及镜下特点可以鉴别诊断。

每日一题下述乳腺病变中,哪种虽然性质上为良性、但却缺乏肌上皮衬覆?A.导管内乳头状瘤;B.微腺型腺病;C.放射状瘢痕;D.硬化性腺病;E.管状腺瘤。

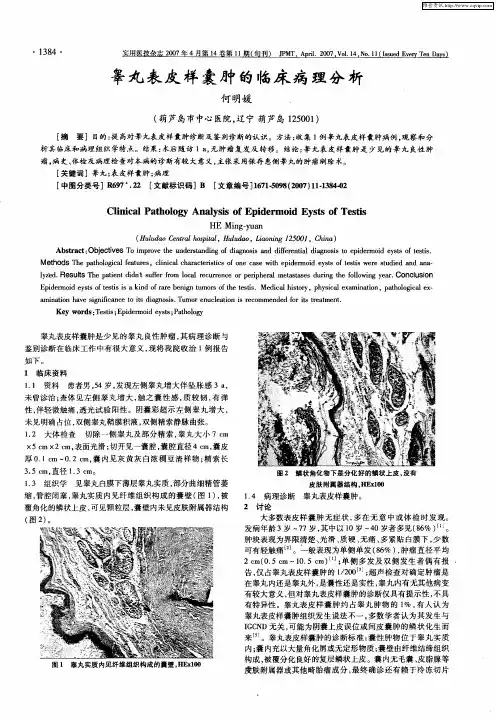

表⽪样囊肿表⽪样囊肿(epidermoid cyst),⼜名表⽪样瘤、上⽪样瘤、胆脂瘤或珍珠瘤。

该病较少见,占颅内肿瘤的0.5%-1.8%,可发⽣于任何年龄,多见于中青年,⽆明显性别差异,好发于桥⼩脑⾓及鞍旁,可以多发,⽣长缓慢,所以常在40岁左右才发现,另外约有25%发⽣在颅⾻板障和脊柱。

肿瘤起源于异位胚胎残余组织的外胚组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表⽪带⼊的结果,也有⼈提出外伤起因的学说。

此类肿瘤特征的外貌,为⾊泽洁⽩的带有珍珠光泽的块状肿物,表⾯不规则,⼩结节状;瘤壁薄⽽透明,内容物为⾖渣样略带油腻的脱屑细胞堆积⽽成。

肿瘤⽣长缓慢,但对周围组织破坏较强,也有炎症作⽤,表现为反复发作的⽆菌性脑膜炎。

⼀、临床表现临床上⽆特征性症状,常因肿瘤部位不同⽽出现相应临床表现,但不论肿瘤部位,常有精神症状,另有50%常有癫痫发作的症状(⼀)桥⼩脑⾓表⽪样囊肿主要代表症状为三叉神经痛,部分有患侧⽿鸣、⽿聋、晚期出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统检査发现第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ脑神经功能障碍,但⼩脑体征不明显。

【男性,28岁。

发作性左侧⾯部针刺样疼痛17天。

】颅脑MRI⽰:图A-C,左侧桥⼩脑⾓区囊性占位,边界清楚,见占位效应,脑⼲、⼩脑及四脑室明显受压,占位周围⽔肿不明显:横断⾯T2WI(图A)呈脑脊液样均匀⾼信号,T1WI(图B)呈低信号,DWI(图C)呈明显⾼信号:图D-F,横、冠、⽮状位增强扫描⽰囊性占位及囊壁均⽆明显强化。

诊断:左侧桥⼩脑⾓区占位,考虑表⽪样囊肿。

诊断依据:①囊性均质占位;②边界清楚,脑实质及颅⾻⽆侵犯,考虑为良性占位;③DWI呈⾼信号;④增强后病灶及囊壁均⽆明显强化,说明病变⽆⾎供。

下图为患者病理证实的表⽪样囊肿:(⼆)鞍区表⽪样囊肿早期主要症状为视⼒减退,视野缺损,久之可出现视神经萎缩。

少数病⼈可有内分泌障碍。

【男性,36岁。

主诉:反复短暂失神发作1年,加重1天】颅脑MRI CT平扫⽰:图A-D,右侧鞍旁见类椭圆形囊样占位,边界清楚,囊壁可见,周围见脑⽩质挤压征,瘤周⽆⽔肿:横断⾯T2WI(图A)及T1WI(图B)信号不均匀,脂肪抑制(图C)呈低信号:DWI(图D)呈低信号:图E-F,横、冠状位增强⽰病灶内⽆明显强化,囊壁呈环形强化,⽮状位⽰肿块向上⽣长呈哑铃状:图G,横断⾯CT平扫⽰,病灶呈极低密度,CT值约-67HU,边界清楚,囊壁可见钙化:图H,⽮状位CT增扫⽰病灶⽆明显强化。

表皮样囊肿病理与临床特点表皮样囊肿(epidermoid cyst),又称外胚层包涵囊肿,是颅内最常见囊肿性病变之一,占颅内原发肿瘤与肿瘤样病变的1%左右。

为胚第3~5周时神经管闭合时外胚层卷入所致。

肿物外观状如白色珍珠或花椰菜,质地柔软,内含脱屑上皮组织、角质、胆固醇结晶、蛋白、脂质及少量水分等,呈蜡状,囊壁由单层鳞状上皮、纤维包膜构成,不含皮肤附件,增长缓慢,罕见恶变。

好发于20~60岁,无明显性别差异。

可无症状,或出现局部占位征、头痛、局部脑神经症状或抽搐,偶因破裂引起肉芽肿性脑膜炎。

CT与MRI特点

①部位及形态:多见于颅内偏中线区域,好发部位依次为桥小脑角(50%左右)、第四脑室(15%左右)、鞍旁及中颅凹(15%)、其他部位(半球间裂、中介帆池、小脑上池、鞍上池、外侧裂、颅骨板障、脑实质内、侧脑室)。

约5%~10%完全位于硬膜外。

肿物大小不一,边缘清楚,分叶状,常沿脑脊液腔呈钻缝样、塑形性或填充式生长。

可包绕局部神经与血管;

②CT平扫95%为低密度、近似脑脊液,约10%~25%见斑点状或包膜钙化。

位于板障内时为边缘清楚的骨质缺损,有硬化缘。

极少数为高密度,可能与出血、高蛋白及钙质,或混有含铁血黄素有关。

增强扫描一般无强化,但囊壁可见轻微强化;

③MR检查:T1Wl多为(约3/4)低信号、但略高于脑脊液。

少数囊肿为T1WI高信号,即“白色表皮样囊肿”,原因为囊肿内含不饱和脂肪酸及高浓度甘油三酯。

极少数为T1WI很低信号,即“黑色表皮样囊肿”,为胆固醇结晶及角化蛋白所致。

T2WI上囊肿信号(约2/3)近似脑脊液或稍高,少数因钙化、含水较少、分泌物黏稠及铁沉积表现为低信号。

FLAIR序列上囊肿信号不能被完全抑制,在低信号背景下可见不规则斑片状高及等信号,SP“脏脑脊液”状。

DWI上囊肿呈高信号,ADC值近似脑实质。

增强T1WI约1/3病例见囊壁轻微强化。

MRS显示Lac峰。

CT与MRI所见(以下为四例病例)

例1,男,38岁。

右耳听力下降5个月、走路不稳2个月。

A

B

C

例1,CT平扫(图1A),右侧桥小脑角区低密度肿物(箭),小脑、桥臂及第四脑室受压。

T1WI(图1B上图),上述肿物为低信号,周边(箭)及中央少许等信号。

T2WI(图1B下图),肿物为不均匀高信号(箭),未见进入内听道。

FLAIR(图1-60-1C上图),病变为不均匀稍高信号(箭)。

DWI(图1C下图),肿物呈明显高信号,边缘清楚,多发小分叶(箭)。

例2,女,33岁。

头晕1周。

FLAIR(图2),大脑纵裂前部不规则形不均匀低信号肿物,边缘为高信号(箭),其他序列显示肿物为T1低信号、T2高信号,无强化(未列出)。

例3,男,50岁。

头晕。

例3,CT平扫(图3上图),第四脑室内不规则低密度影(箭)。

DWI(图3下图),病变为明显高信号(箭),形态不规则,其他序列显示为长T1长T2信号、FLAIR不均匀中低信号,无强化(未列出)。

例4,男,43岁。

头痛、头晕10天。

例4,FLAIR(图4上图),后颅窝右侧不均匀高信号肿物,外侧嵌入枕骨内(箭),边缘为环状低信号。

增强T1WI(图4下图),肿物边缘轻度强化,其T1WI显示周边及内部少许弧形高信号(未列出)。

最后诊断

均为表皮样囊肿(例4位于硬膜外)。

鉴别诊断

①蛛网膜囊肿,呈水样及信号,FLAIR序列信号完全被抑制,DWI上扩散不受限。

无强化;

②皮样囊肿,常位于中线或中线旁区,近似脂肪,破裂后可见颅内多发脂肪滴。

③脑猪囊尾蚴病,壁强化,周围有水肿或胶质增生,免疫学可确诊;

④畸胎瘤或皮样囊肿,含脂肪成分;

⑤囊性肿瘤,常有强化,囊性成分密度及信号与脑脊液不同。

简要讨论

本病最佳检查方法为MRI,以FLAIR及DWI最有价值,一般诊断不难。

特殊表现是高密度、T1高信号及T2低信号。