孟子的语录人之初性本善

- 格式:docx

- 大小:37.67 KB

- 文档页数:3

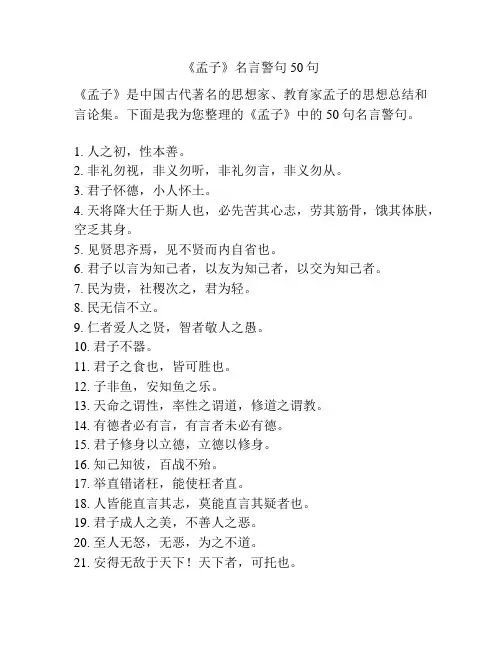

《孟子》名言警句50句《孟子》是中国古代著名的思想家、教育家孟子的思想总结和言论集。

下面是我为您整理的《孟子》中的50句名言警句。

1. 人之初,性本善。

2. 非礼勿视,非义勿听,非礼勿言,非义勿从。

3. 君子怀德,小人怀土。

4. 天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

5. 见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

6. 君子以言为知己者,以友为知己者,以交为知己者。

7. 民为贵,社稷次之,君为轻。

8. 民无信不立。

9. 仁者爱人之贤,智者敬人之愚。

10. 君子不器。

11. 君子之食也,皆可胜也。

12. 子非鱼,安知鱼之乐。

13. 天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

14. 有德者必有言,有言者未必有德。

15. 君子修身以立德,立德以修身。

16. 知己知彼,百战不殆。

17. 举直错诸枉,能使枉者直。

18. 人皆能直言其志,莫能直言其疑者也。

19. 君子成人之美,不善人之恶。

20. 至人无怒,无恶,为之不道。

21. 安得无敌于天下!天下者,可托也。

22. 人皆有不足,人皆有所能。

23. 君子有三乐只是,以言举人,以人废言,以言观行。

24. 言之无文,行而不远。

25. 学而不思则罔,思而不学则碍。

26. 君子之交淡如水。

27. 怒而不正,犹如骤雨之无及于地。

28. 君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。

29. 君子一言,驷马难追。

30. 知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

31. 君子不器重其终也,重其道也。

32. 子曰:“信之者,性之良也!”33. 子曰:“非其鬼而祭之,谄也。

见义不为,无勇也。

”34. 君子值利则动,不值利则止。

35. 不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。

36. 人不知而不愠,不亦君子乎?37. 是非之心生乎求利之心也。

38. 君子和而不流,小人流而不和。

39. 天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,使他人不得而利之,苦其心志。

大一孔孟语录原文及翻译大一孔孟语录原文及翻译1. 孔子语录:原文:己所不欲,勿施于人。

翻译:不要对别人做自己不愿意被做的事。

2. 孟子语录:原文:人之初,性本善。

翻译:人从出生起,本性都是善良的。

3. 孔子语录:原文:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

翻译:知道的人不如喜欢的人,喜欢的人不如享受的人。

4. 孟子语录:原文:敏而好学,不耻下问。

翻译:聪明而喜欢学习,不以请教低于自己为耻。

5. 孔子语录:原文:学而时习之,不亦说乎?翻译:学习并时常复习,岂不快乐?6. 孟子语录:原文:不患人之不己知,患不知人也。

翻译:不担心别人不了解自己,而是担心自己不了解别人。

7. 孔子语录:原文:有朋自远方来,不亦乐乎?翻译:朋友从远方来,岂不快乐?这些语录都是孔子和孟子的经典名言,它们体现了他们对待人事的智慧和为人处世的原则。

这些语录具有深刻的思想内涵和广泛的适用性,对现代人们的学习、工作和人际关系等方面都具有启示作用。

孔子的语录强调了做人要遵循道德准则,关心他人,不做伤害他人的事情,并提倡持续的学习和进步。

他强调人与人之间的友情和快乐,认为朋友的到来是一种快乐。

孟子的语录则强调了人性的善良和对他人的关怀。

他认为人之初性本善,只有通过教育和修养才能发展出更高尚的品德。

他提倡积极向上的学习态度,主张虚心向他人请教以获取更多的知识。

这些语录不仅对古代的学子和士人们有启示和鼓舞,也对现代人们具有重要的指导意义。

在现代社会中,我们仍然可以从这些经典名言中汲取智慧和力量,努力做一个有道德、有责任心、善良和勤奋的人。

孟子对道德鉴别力的理解孟子曾经说过一句话:“人之初,性本善。

”这句话的意思呢,就是人天生是有善心的。

不过,光有这份“善”,又能怎么样呢?如果不懂得判断和分辨什么是对的,什么是错的,善心也只能“白白浪费”。

所以,孟子其实特别强调一点——那就是道德鉴别力。

这不只是书本上的理论,而是真正能帮助我们生活得更好的一种能力。

我们常常听到“眼见为实,耳听为虚”,这不光是说在看待事物的时候要清楚明了,还得学会如何分辨,什么是值得追求的,什么是该远离的。

比如说,在孟子的观点里,人类天生是有辨别对错的能力的。

大家小时候不就常听家长说:“这个做得对,那个做得不对”,道理就是这么来的。

只是随着我们长大了,那种“分辨能力”得到了锤炼和挑战。

有些人会更强,能在众多的诱惑和混淆的环境中,分得清楚哪些是对的,哪些是错的;但也有一些人,往往因为缺少这份清晰的判断力,容易被世界带偏了路。

甚至有些人在外面的环境一复杂,迷茫了,连自己该坚持的原则都丢了。

孟子特别强调的就是——我们要有这种“鉴别力”,就像明察秋毫一样,能够看清楚事物的本质。

这个“鉴别力”其实也不是天生就有的,很多时候它需要通过不断的实践去培养。

就像你从小吃的东西不可能一开始就挑得了最好的食物一样,慢慢通过生活的经验,你才会知道,哪些食物吃了让你感觉舒服,哪些吃了会让你肚子疼。

这个过程就是“道德鉴别力”在日常生活中的体现啊。

再举个简单的例子。

我们常说“见利忘义”,在当今社会,利益面前,很多人容易迷失了方向。

一个人如果没有清晰的道德判断,遇到诱惑就很容易掉进陷阱。

你看那些贪污的官员,他们一开始也许是有良知的,只是最后选择了走捷径,放弃了自己最初的“善”。

孟子告诉我们,做事要看清楚自己的初衷,不为眼前的小利益所动摇,尤其是在面临重大抉择的时候。

否则,像那些“见风使舵”的人,不光是失去了自我,连别人都看得出来他那点小心思。

而我们日常生活中其实也是在不断地锻炼这个道德鉴别力。

你有没有过在社交场合中,看到一个朋友在对别人说谎,心里却很清楚他是在“装模作样”?要是你有一定的道德鉴别力,早就能看出他有几斤几两。

孟子名言名句人性本善1.最能体现孟子“人性本善”思想的句子《孟子·告子上》————1.水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。

人无有不善,水无有不下。

今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。

是岂水之性哉?其势则然也。

人之可使为不善,其性亦犹是也。

2.乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。

若夫为不善,非才之罪也。

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。

故曰,‘求则得之,舍则失之。

’或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。

资料/view/23190.htm2.人性本恶的名言性是恶的,伪是善的。

如何使人由恶变善呢?荀子认为要通过后天的礼仪教化来“化性起伪”:“人之性恶,其性者伪也。

今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠仁亡焉;故必将有师化之化,礼仪之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

由此观之,然则人之性恶明矣,其善者伪也。

”他认为:凡人都是好色好利、憎丑恨恶的,这些都是人性本恶的表现,如顺其自然发展,社会就会充满争夺、残暴、淫乱。

因此,必须用师法教化、礼仪规范来使人向善,但善不是“性”,而是“伪”。

3.有关性本善的名言人性本善的论据有哪些善良论据:1、孙叔敖杀蛇年幼的孙叔敖是一个好孩子,他勤奋好学,尊敬长辈,孝敬母亲,很受邻里的喜爱。

有一次,孙叔敖外出玩耍,忽然看到路上爬着一条双头蛇。

他以前听别人说,谁要是看见两头蛇,谁就会死去。

孙叔敖乍一见这条蛇,心中不免一惊。

他决定马上把这条双头蛇打死,不能再让别人看见。

于是他拾起路边的大石块,打死了双头蛇,并把它深深地埋起来。

回到家里,孙叔敖闷闷不乐,饭也不吃,一个人坐在油灯前看书发呆。

他母亲看到便问他道:“孩子,你今天是怎么啦?”孙叔敖抬头看了看母亲,摇摇头说:“没什么。

孟子的语录人性的善与恶孟子,名轲,战国时期儒家学派的重要代表之一,被称为“二程”。

他的言论被整理成语录,留存至今,被广泛应用于道德教化和价值观建设。

其中,人性的善与恶是孟子思想中的重要方面。

孟子认为人性原本具有善良的本性,人性的善是孟子思想的基石之一。

他认为,人天生具有爱、仁、义等善的倾向,这种倾向一经外部环境的呵护和培养,就会逐渐显现出来。

孟子曾说:“性之善者人也,性之恶者人也。

”他认为,人之所以具备善性,是因其天性所致,而不是后天养成的结果。

人的善性是与生俱来的,它是人类共同的基本特征。

然而,孟子同时认识到人性的善也可能受到一些外部因素的干扰而被扭曲。

当人受到不良环境的腐蚀、恶劣诱惑的引诱,或者缺乏正确的教育和引导时,人性的善就可能被压抑或淡化。

孟子曾提到:“人之初,性本善,性相近,习相远。

”他指出,人在成长中逐渐与不良环境接触,由于外界环境的不同而导致人性的差异。

这也就表明,人性的善虽然天生存在,但是需要在正确的引导和培养下才能得以发扬光大,否则就可能被局限住。

除了强调人性的善,孟子也论述了人性的恶。

他认为,人性的恶是在人性的善之上产生的一种扭曲现象。

恶并非人的本性,而是人性的偏向之一。

人在受到外部刺激或自身意志无法自律时,就可能产生偏离善性的行为。

孟子的观点是,人性的恶是可以被克服和改善的。

他强调了教育的重要性,认为通过正面的教育和正确引导,人可以纠正自身的恶性倾向,使人性的善得到更好的发挥。

孟子曾说:“人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

”他主张人应该根据真理追求正确的知识,以克服对善的追求中可能出现的困惑和阻碍。

总而言之,孟子的语录对人性的善与恶进行了深刻的探讨。

他强调了人性本善的观点,认为人天生具备爱、仁、义的善良本性。

同时,他也认识到人性的善本性也可能受到外部环境的干扰和影响,导致人性的善被压抑或扭曲。

因此,他强调了教育和正确引导的重要性,通过正面的教育来改善人性的恶,使人性的善得以发扬光大。

《孟子》经典名句1. “人之初,性本善。

”——《孟子·离娄上》这句话是孟子的名言之一,意思是人的本性是善良的。

孟子认为,人天生就有一种善良的本性,只是在成长过程中受到了各种外界因素的影响,才会变得不善良。

2. “天下之大,无非乎公道。

”——《孟子·公孙丑下》这句话意思是,世界上最重要的就是公正。

孟子认为,公正是人类社会的基石,只有公正才能让社会和谐稳定。

3. “君子以文会友,以友辅仁。

”——《孟子·滕文公下》这句话意思是,君子通过文化交流结交朋友,通过朋友的帮助来实现仁爱之道。

孟子认为,人与人之间的友谊是非常重要的,只有通过友谊才能实现仁爱之道。

4. “人皆有不忍人之心。

”——《孟子·公孙丑下》这句话意思是,每个人都有同情心。

孟子认为,人类天生就有一种同情心,只是在成长过程中受到了各种外界因素的影响,才会变得冷漠无情。

5. “天下之至柔,驰骋天下之至坚。

”——《孟子·离娄上》这句话意思是,柔弱的力量可以战胜坚强的力量。

孟子认为,柔弱的力量是非常强大的,只有通过柔弱的方式才能战胜强大的敌人。

6. “人之所以能,是相信能。

”——《孟子·公孙丑下》这句话意思是,人之所以能够成功,是因为相信自己能够成功。

孟子认为,信念是非常重要的,只有有了信念才能够克服困难,实现自己的目标。

7. “君子喻于义,小人喻于利。

”——《孟子·尽心上》这句话意思是,君子注重道义,小人注重个人利益。

孟子认为,君子应该注重道义,而不是个人利益,只有这样才能成为真正的君子。

8. “人之所以能,是以立志。

”——《孟子·公孙丑下》这句话意思是,人之所以能够成功,是因为有了坚定的志向。

孟子认为,只有有了坚定的志向,才能够克服困难,实现自己的目标。

9. “君子之道,淡而不厌,简而文,温而理。

”——《孟子·尽心上》这句话意思是,君子的品德应该是淡泊而不厌倦,简单而有文化,温和而有理智。

孟子最经典的一句话孟子是中国古代儒家学派的重要代表之一,他的思想对于中国的传统文化和道德伦理有着深远的影响。

以下是孟子最经典的十句话,希望能够对读者有所启发和思考。

1. “人之初,性本善。

”这句话出自《孟子·离娄上》,意味着人性本善,每个人从出生开始都具备了善良的本性。

这是孟子对人性的根本观点,他认为人们天生具有修身齐家治国平天下的潜力。

2. “天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

”这句话出自《孟子·告子上》,意味着如果天命要赋予某人重大责任,必须先使他经历磨难,锻炼其意志和身体,才能胜任重任。

3. “人不知而不愠,不亦君子乎?”这句话出自《孟子·尽心上》,意味着一个人如果遇到不公正或不公平的待遇,却能保持冷静和宽容,不发怒不动怒,这样的人才是真正的君子。

4. “君子以文会友,以友辅仁。

”这句话出自《孟子·尽心上》,意味着君子通过文化修养来结交朋友,通过友情来辅助他人实现仁德的目标。

孟子倡导君子应该通过交流和帮助他人来实现自己的价值。

5. “君子喻于义,小人喻于利。

”这句话出自《孟子·尽心上》,意味着君子能够理解和追求道义,而小人只关注个人利益。

孟子强调了人们应该以道义为准则,而不是狭隘的利益。

6. “君子之道,贵义而已矣。

”这句话出自《孟子·尽心上》,意味着君子的道德之道最重要的就是崇尚和追求义理。

孟子认为君子应该以道义为准则,以实现社会和谐和个人的完善。

7. “君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

”这句话出自《孟子·告子上》,意味着君子应该敬畏天命,敬畏有德之人的行为和言论。

孟子认为君子应该尊重天命和有德之人,以实现自己的修身齐家治国平天下的目标。

8. “生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”这句话出自《孟子·告子下》,意味着生命和道义是人们最重要的追求。

三字经全文及翻译人之初性本善的意思是:人在刚出生时,本性都是善良的,性情也很相近。

但随着各自生存环境的不同变化和影响,每个人的习性就会产生差异。

全文原文及翻译:1、人之初,性本善。

性相近,习相远。

【解释】人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

2、苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

【解释】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。

为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

3、昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

【解释】战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。

一次孟子逃学,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。

4、窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

【解释】五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

5、养不教,父之过。

教不严,师之惰。

【解释】仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父母的过错。

只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

6、子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

【解释】小孩子不肯好好学习,是很不应该的。

一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?7、玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

【解释】玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。

8、为人子,方少时。

亲师友,习礼仪。

【解释】做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

9、香九龄,能温席。

孝于亲,所当执。

【解释】东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。

这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

10、融四岁,能让梨。

弟于长,宜先知。

【解释】汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

“弟”通“悌”,尊敬友爱。

11、首孝悌,次见闻。

知某数,识某文。

【解释】人生急当首务者,莫大于孝悌,故人事亲事长,必要尽其孝悌。

《孟子》是中国古代儒家经典之一,是孟子及其门人的著作集合。

其中包含了许多名言警句,这些名言警句蕴含着深刻的哲理和智慧,对我们的生活和成长都有着重要的启示和影响。

下面我将为您详细介绍《孟子》中的名言警句。

1. “人之初,性本善。

”这是孟子的名言之一。

意思是说,人的本性是善良的。

这句话告诉我们要相信人性的善良本质,要尊重和发扬人的善良品质。

2. “天下之事,不难于立法,而难于法之必行。

”这句话告诉我们,制定法律容易,但是执行法律却很难。

这也告诉我们,法律的执行必须要有相应的制度和机制,才能保证法律的有效性。

3. “君子喻于义,小人喻于利。

”这句话告诉我们,君子注重道德和义理,而小人则注重个人利益。

这也告诉我们,要成为君子,就要注重道德和义理,要有高尚的品德和追求。

4. “不以规矩,不能成方圆。

”这句话告诉我们,只有遵循规矩和法律,才能够实现和谐和发展。

这也告诉我们,要注重规矩和法律,不要随意违反规定和制度。

5. “人无信不立。

”这句话告诉我们,信任是人类社会的基石。

只有建立在信任的基础上,才能够实现和谐和发展。

这也告诉我们,要注重信任和诚信,不要欺骗和欺诈他人。

6. “君子成人之美,不成人之恶。

”这句话告诉我们,君子应当注重品德和美德,不要做出恶劣的行为和举止。

这也告诉我们,要注重自我修养和提高,不断地追求自己的美好品质和素质。

7. “君子之道,言不必信,行不必果,惟义所在。

”这句话告诉我们,君子注重道德和义理,不是为了取悦他人或者追求个人利益,而是为了追求真正的义理和道德。

这也告诉我们,要注重道德和义理,不要追求短期的个人利益。

8. “君子不以言举人,不以人废言。

”这句话告诉我们,君子注重言行一致,不会因为他人的言论而评价他人,也不会因为他人的身份而否认他人的言论。

这也告诉我们,要注重言行一致,不要轻易评价他人或否认他人的言论。

9. “君子喻于义,小人喻于利,善人善言,君子之德也。

”这句话告诉我们,君子注重道德和义理,而善人则注重言行一致和品德高尚。

人之初,性本善的意思

《论语》中有一句话:“人之初,性本善。

”这句话意味深长,对于人性

的探究和理解起着重要的作用。

那么,“人之初,性本善”的含义是什么呢?

首先,这句话表明了人的天性本来是好的,是善良的。

在生命的之初,每

个人的内心都是充满了慈爱和善意的。

这是因为, 人类在漫长的生命历程中, 因为生活在情感和文化氛围下的熏陶, 渐渐地体认并领悟善良和美好的道理,这

种“天性善良”的信仰和认知渐渐深化和巩固,成为了道德和良知的基础。

因此,我们可以借助这种本性来构筑我们的道德观念,并在人生的路上行走。

此外,“人之初,性本善”的意义是不易被改变的。

即使在后来,这种本

性可能在外界的影响下被遮盖、扭曲或失去,但真正的善良本性,却深藏在人

们的内心深处,等待着时机的到来再次展现出来。

这种内在本性的存在,能够

成为人们内心的灯塔,引导着我们走向光明和真理。

只要有信仰和坚定的态度,人们就能够不断地朝着善良和美好前进,成为更优秀和完美的个体。

最后,“人之初,性本善”这句话的意义也让我们深刻认识到,身处社会

中的每个人,不仅仅应该关爱自己的内心,也应该理解他人的内心和本性。

在

人际关系中,我们可以通过建立良好的沟通和信任,让人们相信善良的存在,

从而互相帮助和理解。

总之,“人之初,性本善”这句话告诉我们,每个人都有一个美好和善良的初始状态,虽然这种状态可能会被外界的负面因素所侵蚀和摧毁,但保持一颗善良的内心,是每个人都可以做到的。

只有当我们真正理解了这句话的真谛并放之四海而皆准的时候,才能够真正体现人性的最大价值。

孟子经典名言名句

1. "人之初,性本善。

"——这句话告诉我们,人的本性是善良的,只是后来被环境和社会所影响。

2. "天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

"——这句话告诉我们,成就大事的人必须经历许多困难和挫折,才能培养出坚韧的意志和毅力。

3. "故君子不重则不威,不威则不信,不信则难以畏。

"——这句话告诉我们,一个君子如果不严肃认真,就不会产生威严,也就不会赢得信任,从而难以让人敬畏。

4. "人皆有不忍人之心,然后能忍人之心。

"——这句话告诉我们,人都有不忍心,只有懂得忍让别人,才能得到别人的理解和宽容。

5. "穷则独善其身,达则兼善天下。

"——这句话告诉我们,穷人应该先自己过好日子,而达到一定程度的人则应该帮助他人,做出更多的善事。

孟子的这些名言名句,都是对人生、道德和处世的深刻思考和总结,它们不仅给我们指引了正确的道路,也让我们更加深刻地理解了人性和世界。

《孟子》名句经典语录赏析在中国古代哲学经典中,《孟子》是一本以思想深邃、语言简练、意境清新著称的著作。

在这部书中,孟子留下了不少经典名句和语录,阅读它们可以让我们思考人生、养成美好的品德和人际交往中的智慧。

以下是七个案例,从不同角度解析《孟子》经典名句和语录的含义和价值。

第一个名句:“人之初,性本善。

”这个经典语录传达的是尊重人性的观点。

孟子认为,人天生就是善的,只是受到了环境、家庭、社会等因素的影响,才会变得堕落。

这句话告诉我们,每个人都有善的本性,我们应该以宽容的心态对待别人,尝试引导他们回归本质。

第二个名句:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”这个句子让人们意识到,公共利益和个人利益之间的关系。

孟子强调,国家的根本在于民,民众的利益应该放在第一位。

而君王只是为了管理国家和保护民众,从而使社稷得以兴盛。

这就是说,君主应该把自己的利益放在末位,不应该违背公义、贪污受贿,否则会危害到民众利益。

第三个名句:“生于忧患,死于安乐。

”这句话告诉我们,过于安逸的生活会使人变得腐朽。

只有面对困难和挑战,才能激发人的求知欲和进取心,实现自我价值。

生命的意义不在于追求舒适,而是在于面对困难和挑战,体验成长和进步的过程。

第四个名句:“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

”这句话告诉我们,为人处世要以爱和敬为先。

孟子认为,爱和敬是人际交往中最重要的品质,如果你用爱心对待别人,别人也会用爱心回报你。

如果你用敬重对待别人,别人也会用敬重回报你。

所以,我们应该尊重别人,努力合作、沟通,由此建立起互相信任、互利共赢的关系。

第五个名句:“人不敬其所不亲,犹如不爱;人不爱其所不知,犹如不敬。

”这个名句告诉我们,人们对陌生人和事物会产生戒备心态,而信任是建立在熟悉和了解的基础上的。

如果我们不尝试去了解和接触陌生人和事物,我们就无法理解他们,就会产生不信任和恐惧。

因此,我们应该开放心态,努力了解我们不熟悉的事物,尝试认识更多的人,以建立积极的人际关系。

『经典古文』三字经全文翻译三字经【原文】人之初,性本善。

性相近,习相远。

【译文】人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

【点评】人生下来原本都一样,但从小不好好教育,善良的本性就会变坏。

所以,人从小就要好好学习,区分善恶,才能成为一个对社会有用的人才。

【原文】苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

【译文】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。

为了使人不变坏,最重要的方法就是要关注孩子,并认真教育孩子。

【点评】百年大计,教育为本。

教育是头等重要的大事。

要想使孩子成为对社会有用的人才,必须时刻注意对孩子的教育,专心致志,一刻也不能放松。

【原文】昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

【译文】战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。

一次孟子逃学,孟母就割断织机的布来教育他。

【点评】孟子之所以能够成为历史上有名的大学问家,是和母亲的严格教育分不开的。

作为孩子,要理解这种教育,是为了使自己成为一个有用的人才。

【原文】窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

【译文】五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

【点评】仅仅教育,没有好的方法也是不行的。

好的方法就是严格而有道理。

窦燕山能够使五个儿子和睦相处,都很孝敬父母,并且学业上都很有成就,是和他的教育方法分不开的。

【原文】养不教,父之过。

教不严,师之惰。

【译文】仅仅供养儿女吃穿,而不好好教育,是父亲的过错。

只是教育,但不严格要求,就是做老师的懒惰了。

【点评】严师出高徒,严格的教育是通往成才的必经之路。

对孩子的严格要求虽然是做父母和老师的本分,但做子女的也应该理解父母和老师的苦心,才能自觉严格要求自己。

【原文】子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

【译文】小孩子不肯好好学习,是很不应该的。

一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么作为呢?【点评】一个人不趁年少时用功学习,长大后总是要后悔的。

三字经全文解释(人之初性本善)是什么意思,有没有三字经的全文解释?以下是小编J.L分享的三字经全文解释(人之初性本善),更多请关注应届毕业生网。

1、人之初,性本善。

性相近,习相远。

【解释】人生下来的时候都是好的,每个人都是一张白纸,不知害人,既为善。

只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

2、苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

【解释】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。

为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

3、昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

【解释】战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。

一次孟子逃学,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。

4、窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

【解释】五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

5、养不教,父之过。

教不严,师之惰。

【解释】仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父母的过错。

只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。

6、子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

【解释】小孩子不肯好好学习,是很不应该的。

一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?7、玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

【解释】玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。

8、为人子,方少时。

亲师友,习礼仪。

【解释】做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

9、香九龄,能温席。

孝于亲,所当执。

【解释】东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。

这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

10、融四岁,能让梨,悌于长,宜先知。

【解释】汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。

“弟”通“悌”,尊敬友爱。

11、首孝悌,次见闻。

知某数,识某文。

【解释】人生急当首务者,莫大于孝悌,故人事亲事长,必要尽其孝悌。

(三字经)三字经全文解释(人之初性本善)

三字经全文解释(人之初性本善)

1、人之初,性本善。

性相近,习相远。

【解释】人生下来的时候都是好的,每个人都是一张白纸,不知害人,既为善。

只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

2、苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

【解释】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。

为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

3、昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

【解释】战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。

一次孟子逃学,孟母就折断了织布的机杼来教育孟子。

4、窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

【解释】五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。

5、养不教,父之过。

教不严,师之惰。

【解释】仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父母的过错。

只是教育,。

人之初全文翻译人之初三字经全文及译文:1、人之初,性本善,性相近,习相远。

【译文】人生下来的时候都是好的只是由于成长过程中后天的学习环境不一样性情也就有了好与坏的差别。

2、苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。

【译文】如果从小不好好教育善良的本性就会变坏。

为了使人不变坏最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。

3、昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。

【译文】战国时孟子的母亲曾三次搬家是为了使孟子有个好的学习环境。

一次孟子逃学孟母就割断织机的布来教子。

4、窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

【译文】五代时燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就同时科举成名。

5、养不教,父之过,教不严,师之惰。

【译文】仅仅是供养儿女吃穿而不好好教育是父亲的过错。

只是教育但不严格要求就是做老师的懒惰了。

6、子不学,非所宜,幼不学,老何为。

【译文】小孩子不肯好好学习是很不应该的。

一个人倘若小时候不好好学习到老的时候既不懂做人的道理又无知识能有什么用呢?7、玉不琢,不成器,人不学,不知义。

【译文】玉不打磨雕刻不会成为精美的器物;人若是不学习就不懂得礼仪不能成才。

8、为人子,方少时,亲师友,习礼仪。

【译文】做儿女的从小时候就要亲近老师和朋友以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。

9、香九龄,能温席,孝于亲,所当执。

【译文】东汉人黄香九岁时就知道孝敬父亲替父亲暖被窝。

这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。

10、融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

【译文】汉代人孔融四岁时就知道把大的梨让给哥哥吃这种尊敬和友爱兄长的道理是每个人从小就应该知道的。

11、首孝弟,次见闻,知某数,识某文。

【译文】一个人首先要学的是孝敬父母和兄弟友爱的道理接下来是学习看到和听到的知识。

并且要知道基本的算术和高深的数学以及认识文字阅读文学。

12、一而十,十而百,百而千,千而万。

【译文】我国采用十进位算术方法:一到十是基本的数字然后十个十是一百十个一百是一千十个一千是一万……一直变化下去。

孟子十句经典语录

1. "人之初,性本善。

" -- 说明人的本性是善良的。

2. "非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

" -- 规范了人们的行为举止,提倡礼仪之道。

3. "天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

" -- 强调成功需要付出艰辛的努力。

4. "君子喻于义,小人喻于利。

" -- 强调高尚的人重视道义,而庸俗的人只追求私利。

5. "三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

" -- 讲述精神上的自由和不屈不挠的追求。

6. "言必信,行必果,惟有忠信,方能长久。

" -- 强调诚实、守信是做人的根本。

7. "人有不为也,而后可以有为。

" -- 指出舍弃不必要的事情才能更好地专注于更重要的事情。

8. "知者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

" -- 解释了知识和仁慈的区别与联系。

9. "不患人之不己知,患不知人也。

" -- 意味着了解别人比让别人了解自己更加重要。

10. "人不可以无恒心,勿失其所利。

" -- 强调了坚定信念和追求有价值的目标的重要性。

孟子的语录人之初性本善

孟子的语录:人之初性本善

孟子(约公元前372年-公元前289年),先秦时期儒家学派的代表人物之一,与孔子齐名。

他的学说主张人性本善,强调人的修养和道德教化的重要性。

下面将以孟子的语录为线索,探讨他对于人性本善的理解和强调。

一、人之初性本善的观点

孟子认为人之初,其性本善。

这一观点与儒家思想中的“人性善良”观点相一致,即每个人天生都具备善良的本性,渴望向善、行善、实现自己的人生价值。

以下是孟子的一些经典语录,给出了他对人性本善的解释和观点:

1. “民为贵,社稷次之,君为轻。

”

这句话意味着人民的利益最为重要,国家的利益次之,君主个人利益最为轻微。

孟子强调了以人为本的观念,认为人民的利益应当得到最大程度的关注和保护。

2. “民不畏死,奈何以死惧之。

”

这句话表达了人民对于死亡的无所畏惧。

孟子认为,人性本善,每个人都有一种追求正义和道德的内在力量,不会被死亡所威胁。

3. “恻隐之心,人皆有之。

”

孟子认为人皆具备同情心和怜悯心。

恻隐之心是指对他人痛苦的感

同身受和同情关怀。

人性中的这种同情心使人们能够关心他人,为他

人着想,并与他人建立起共同的情感纽带。

4. “性相近也,习相远也。

”

这句话意味着人性大致相似,但人们的行为和道德修养受到教育和

环境的影响而有所不同。

人类天生具备善良的本性,但是它需要通过

教育和修养来得到完善和发展。

二、人性本善与教化的关系

孟子强调了人性本善,但他也指出人需要通过教化来实现自身的价值。

以下是一些相关的语录:

1. “生于其国,伍人而攘之,不义也。

”

孟子提出了“生于其国”的观点,即我们在出生时就获得了与他人和

谐相处的能力。

然而,如果受到了不道德的教育和负面影响,我们就

会逐渐失去这种本善之性。

2. “故君子所居为美,所好乐为善,所恶恶如。

”

这句话强调了良好的环境和修养对于培养和引导人性本善的重要作用。

只有在美好的环境中,以善行为目标的人才能够得到培养和发展,从而实现自身的价值。

三、孟子对人性本善的启示

孟子的语录揭示了人性本善的理念,为我们提供了一些重要的思考

和启示:

1. 人性本善是一种天生的道德本能。

孟子相信人天生是善良的,具备了实现道德和正义的内在能力。

这

种潜能需要得到教育和培养,从而发挥出最大的作用。

2. 教育和环境是塑造人性的重要因素。

尽管人性本善,但如果得不到良好的教育和培养,人们就可能变得

贪婪自私。

良好的教育和正面的环境能够激发和引导人性的善良一面。

3. 追求善良是实现人生价值的关键。

孟子认为,人性本善意味着每个人都有责任追求善良,通过自己的

行为和言谈来实现自身的价值。

只有通过实践道德和行善,我们才能

获得真正的快乐和满足。

总之,孟子的语录表达了人之初性本善的观点,并强调了教育和修

养对于发挥人性善良潜能的重要性。

通过理解和实践孟子的思想,我

们可以在日常生活中更加注重培养自己和他人的道德修养,为实现和

谐的社会关系作出贡献。