2003年中国钢铁行业现状及发展趋势

- 格式:docx

- 大小:22.78 KB

- 文档页数:7

2003年中国钢材形势分析及2004年展望第一部分2003年中国钢材市场形势进入2003年以后,国内钢材市场资源供给强劲增长,需求较为旺盛,价格上扬。

预计2003年内国内钢材需求形势依然看好,国内产量保持较高水平是,境外进口依然不少,行情走势以平稳为基调。

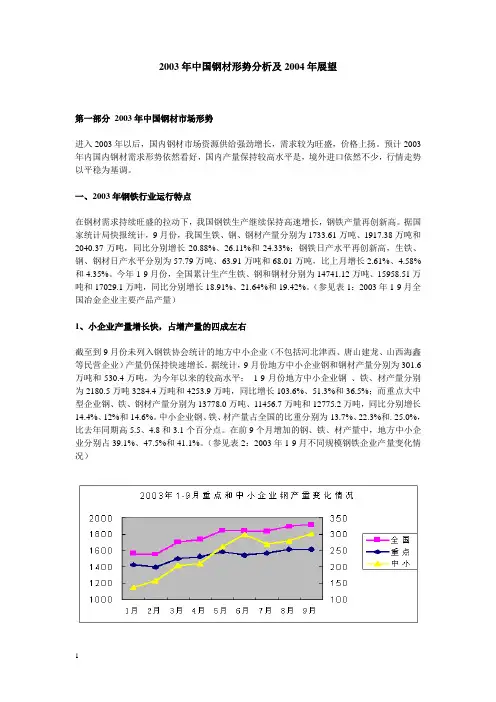

一、2003年钢铁行业运行特点在钢材需求持续旺盛的拉动下,我国钢铁生产继续保持高速增长,钢铁产量再创新高。

据国家统计局快报统计,9月份,我国生铁、钢、钢材产量分别为1733.61万吨、1917.38万吨和2040.37万吨,同比分别增长20.88%、26.11%和24.33%;钢铁日产水平再创新高,生铁、钢、钢材日产水平分别为57.79万吨、63.91万吨和68.01万吨,比上月增长2.61%、4.58%和4.35%。

今年1-9月份,全国累计生产生铁、钢和钢材分别为14741.12万吨、15958.51万吨和17029.1万吨,同比分别增长18.91%、21.64%和19.42%。

(参见表1:2003年1-9月全国冶金企业主要产品产量)1、小企业产量增长快,占增产量的四成左右截至到9月份未列入钢铁协会统计的地方中小企业(不包括河北津西、唐山建龙、山西海鑫等民营企业)产量仍保持快速增长。

据统计,9月份地方中小企业钢和钢材产量分别为301.6万吨和530.4万吨,为今年以来的较高水平;1-9月份地方中小企业钢、铁、材产量分别为2180.5万吨3284.4万吨和4253.9万吨,同比增长103.6%、51.3%和36.5%;而重点大中型企业钢、铁、钢材产量分别为13778.0万吨、11456.7万吨和12775.2万吨,同比分别增长14.4%、12%和14.6%。

中小企业钢、铁、材产量占全国的比重分别为13.7%、22.3%和. 25.0%,比去年同期高5.5、4.8和3.1个百分点。

在前9个月增加的钢、铁、材产量中,地方中小企业分别占39.1%、47.5%和41.1%。

2003年中国钢铁行业现状及发展趋势1. 中国钢铁行业的发展历程建国50十多年来,我国的钢铁工业取得了巨大的成就。

1949年中国的钢铁产量只有15.8万吨,居世界第26位,不到当时世界钢铁年总产量的1.6亿吨0.1%。

在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间,我国钢铁工业在困境中顽强地前进。

到1978年,我国钢产量达到3178万吨,居世界第五位,占当年世界钢铁产量的4.42%。

1979年以后,我国逐步走上了改革开放和建设社会主义经济的道路,钢铁工业获得了快速发展的极好机遇和强大的内在动力,新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。

通过对老企业挖潜改造,钢产量以每年400500万吨的速度快速增长。

20世纪90年代以来,中国钢铁工业飞速发展,钢产量从1990年的6535万吨,以每年增长600700万吨的速度大幅度增长。

从1996年首次超过一亿吨大关,跃居世界第一位以后,我国钢产量连年增长,并一直保持钢产量世界排名第一名的位置。

2. 中国钢铁行业现状改革开放以来,钢铁工业作为我国国民经济的基础产业,得到了迅速发展。

在经历了以数量扩张为主的发展时期后,钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力为主的阶段。

我国钢铁行业目前的主要特征有:(1)钢铁工业发展较快。

自1996年我国钢产量首次突破亿吨大关以来,我国钢产量已连续8年位居世界第一位。

我国目前能够冶炼包括高温合金、精密合金在内的1,000多个钢种,能够轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4万多个品种规格,有85%的钢材是按国际标准生产,其中1/3的产品实物质量达到国际先进水平。

(2)工艺结构逐步改善。

我国钢铁行业技术装备水平逐步提高,陈旧的设备和落后的工艺逐步淘汰,目前国内绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢。

2001年连铸坯产量为12,232万吨,比2000年增长1,798万吨,增幅18.26%;连铸比为82.14%,比2000年增长0.21个百分点,接近83%的国际平均水平;全国钢铁生产板管比为40%,比2000年下降1.6个百分点。

中国钢铁行业分析报告(2003年1季度)出版日期: 2003年6月编写说明强势:钢铁产量增长迅速;地方中小企业产量增长快;国外钢材大量进入国内。

弱势:华东、广东冷热薄板市场呈现全线大幅下跌走势;原燃料大幅涨价造成了钢铁制造成本普遍上升。

机会:重点大中型企业经济效益大幅度提高。

风险:钢材进口量增加;各类企业加大投资,钢材产能扩张迅速。

版权:中经网数据有限公司TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司1FAX:(010)68558370目录I 2003年一季度钢铁行业生产情况 (2)一、钢铁产量连创新高,对工业增长贡献率位居第四 (2)二、我国钢产量增长最快,占世界比重继续增加 (2)三、大中型企业产量增幅低于小企业,所占份额下降 (3)四、企业规模与产量增长成反比,生产集中度下降 (4)五、板材增产快于建筑用钢 (5)II一季度钢铁行业对外贸易情况 (7)一、进口商争抢配额,钢材进口急剧增加 (7)二、国内资源在国际市场寻出路,钢材出口逐月增加 (8)三、受国内价格较高影响,热板和中厚板进口比重增加 (9)四、出口棒材和管材比重增加,板材下降 (10)III一季度国内钢材需求及市场情况 (12)一、国民经济运行良好,钢材消费量创新高 (12)二、国内钢材消费最活跃,占世界比重进一步增加 (13)三、钢材价格持续大幅上涨,但3月中旬后出现回调 (14)IV一季度钢铁行业运行效率 (17)一、受钢材量增价扬影响,经济效益大幅提高 (17)二、钢铁企业资金运转通畅,但三项费用大幅增加 (17)三、原燃料大幅涨价造成了钢铁制造成本普遍上升 (18)V一季度10大企业经营状况分析 (20)一、10大钢产量增幅比平均水平低10个百分点以上 (20)二、10大钢铁企业利润大幅增长,占重点企业利润比重近六成 (20)VI今年以来钢铁行业值得关注的问题 (22)一、各类企业加大投资,钢材产能扩张迅速 (22)版权:中经网数据有限公司TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司2FAX:(010)68558370二、产能快速增长造成了原料紧张,增加了钢厂采购成本 (23)三、进口商争抢终保配额,造成钢材进口大幅增长 (23)四、保障措施范围以外的国家板材进口增长迅猛 (24)VII今年全年钢铁行业走势预测 (25)一、国际钢材供需基本平衡,价格将在高位运行 (25)二、我国经济仍将快速增长,钢材需求旺盛局面不会改变 (25)三、国内钢材资源将保持较快增长,对市场形成一定压力 (26)四、钢材价格将以平稳为主,企业盈利增幅会低于一季度 (27)版权:中经网数据有限公司TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司3FAX:(010)68558370图表目录图表1:2003年一季度全匡三金企业主要产品产量 (2)图表2:2003年一季度主要国家(地区)钢产量比重 (3)图表3:2003年一季度中小钢铁企业产量比重变化情况 (4)图表4:2003年一季度不同规模钢铁企业钢产量变化情况 (5)图表5:2003年一季度钢材产品分品种产量变化情况 (6)图表6:2003年一季度钢材和钢坯进口变化趋势 (7)图表7:2003年一季度钢材和钢坯出口变化趋势 (8)图表8:2003年一季度主要钢材品种进口情况 (9)图表9:2003年一季度主要钢材品种出口情况 (11)图表10:2003年一季度以钢材为主要原料的产品产量变化情况 (12)图表11:2003年一季度世界主要国家(地区)钢材消费量变化情况 (14)图表12:2003年1~3月份全国23个主要钢材市场(含税)价格变化情况 (15)图表13:2003年一季度重点大中型钢铁企业经济效益情况 (17)图表14:2003年一季度重点大中型钢铁资金及费用情况 (18)版权:中经网数据有限公司TEL:(010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司4FAX:(010)68558370I 2003年一季度钢铁行业生产情况一、钢铁产量连创新高,对工业增长贡献率位居第四2003年一季度,在钢材消费旺盛、价格进一步上涨的刺激下,钢铁产品产量保持了较快的增长,钢铁产量逐月增加,钢、铁、材日产水平连创新高。

2003年中期焦碳行情回顾及展望2003年以来,我国钢铁规模继续稳步扩大,尤其在近期建筑钢材价格大幅上涨的形势下,各地方政府和投资机构雄心勃勃,规划上马新的钢铁项目,但许多新项目并未考虑焦化配套项目,焦炭出现了区域性供不应求的矛盾,价格大幅度攀升,成为影响部分企业生铁制造成本的重要因素。

2003年1-6月份我国产钢1.0315亿吨,钢材1.0895亿吨,分别同比增长21.01%;和17.41%;,双双突破亿吨,而生铁产量为9512.6万吨,同比增长17.98%,增幅略低于钢,如果后半年产量增幅保持在16%以上,2003年生铁产量极可能接近或超过2亿吨。

1-6月焦炭供应量同样保持较大增长,其中焦炭产量累计6515万吨,同比增长20.13%,增幅明显超过生铁产量,预计这种趋势在下半年将更为明显,一批新上马的焦炉将集中在年底和明年年初投产,目前焦炭暂时短缺的现象在届时将明显改观,国内市场价格难以再度大幅攀升。

从今年上半年的形势来看,钢铁生产企业的焦炭产量增长847万吨,同比增长18.97%,略低于全国总量的增幅。

其中重点钢铁生产企业自产焦炭增幅明显偏低,仅增长148万吨,增幅7.13%,占全国焦炭增加总量的17.47%,可见焦炭产量的增加主要由中小钢铁企业的焦化厂和专业焦化厂实现,重点大中型钢铁企业外购焦炭比重由2002年上半年的9.98%提高至目前的18.33%,对外购焦炭的依赖性显著增强,56家重点企业累计外购焦炭约498万吨,同比增加268万吨,成为制约钢厂焦炭采购成本的重要因素。

今年上半年焦炭价格区域稳定,尤其是5、6月份国内交易价格和出口价格均总体平稳,个别地区市场价格也略有回落,山西地区二级冶金焦出厂在840-880元/吨之间,河南和山东地区二级冶金焦到厂价在1040元/吨左右,上海二级冶金焦到厂价格在960元/吨左右,河北地区最高,为1100元/吨左右。

出口价格有所回落,6月底7月初天津港12%的冶金焦出口价格报至135美元/吨左右,甚至有128美元/吨的交易,但全月平均出口价格仍保持上升趋势。

中国钢铁行业的发展现状近年来,中国钢铁行业经历了一系列的变革和调整,取得了显著的发展成果。

随着供给侧结构性改革的深入推进,中国钢铁行业正逐步走向高质量发展的新阶段。

中国钢铁行业的产能过剩问题得到了有效解决。

多年来,由于过度扩张和低水平竞争,中国钢铁行业一直面临着产能过剩的困境。

然而,在政府的引导下,通过关闭落后产能、淘汰落后设备以及推进兼并重组,中国钢铁行业的产能过剩问题得到了有效控制。

根据统计数据显示,2016年至2019年期间,中国钢铁行业的粗钢产能从1.28亿吨下降到1.05亿吨,产能利用率从70%提高到80%以上。

这一系列措施的实施,有力地推动了中国钢铁行业的供给侧结构性改革。

中国钢铁行业的技术水平和产品质量不断提升。

近年来,中国钢铁行业加大了技术创新和研发投入,推动了新技术、新工艺的应用和推广。

在高端产品领域,中国钢铁企业不断提升产品质量和技术含量,逐步实现了从量到质的转变。

例如,中国钢铁企业开始生产高强度、高韧性的汽车用钢和船舶用钢,满足了国内市场对高端产品的需求。

同时,中国钢铁企业还积极推动绿色制造和环境保护,加大了节能减排的力度,提高了资源利用效率。

中国钢铁行业的国际竞争力不断增强。

随着中国经济的快速发展和钢铁行业转型升级的成果,中国钢铁产品的质量和竞争力逐步提升。

根据统计数据显示,中国钢铁产品的出口量逐年增长,2019年达到了1.35亿吨,占全球钢铁出口总量的27%左右。

同时,中国钢铁企业积极参与国际市场竞争,加强了与国际钢铁企业的合作与交流,提升了企业的国际化经营水平和全球影响力。

然而,中国钢铁行业的发展仍面临一些挑战和问题。

首先,市场竞争激烈,行业利润空间较小。

由于全球钢铁行业的竞争加剧,以及国内外市场需求的变化,中国钢铁企业在价格和利润上面临较大压力。

其次,环境污染问题仍然存在。

尽管中国钢铁企业在环保方面取得了一定的成绩,但仍面临着治理成本高、技术难度大等问题。

此外,中国钢铁行业在技术创新和研发方面还存在一定的差距,需要加大投入和力度。

钢铁行业周期规律演变分析及企业应对举措建议从2000年至今,中国钢铁行业已经历了五次周期性波动,这种周期波动整体呈现出一定规律性。

文章回顾了钢铁周期波动下的产业链情况,在此基础上,结合经济周期与钢铁周期关系,探讨钢铁周期成因。

钢铁周期的影响因素相对复杂多样,机会与挑战并存,部分钢铁企业在洞察周期规律的基础上,成功开展逆周期调节与跨周期调节,取得了积极成效,其主动驾驭行业周期的行为值得广大钢铁企业学习借鉴。

最后,结合历史周期的相关规律与研判,对钢铁企业的发展提出建议。

一、长期以来钢铁周期演变规律1、钢铁周期波动情况总结从2000年至今,中国钢铁行业已经经历了五次周期性波动。

2000年至2005年是第一次周期性波动。

2000年至2002年是此轮波动的下行周期,2002年至2006年是此轮波动的上行周期。

2002年中国加入WTO成为了此轮周期上行的节点;2003年,中国政府发布了《钢铁行业调整和振兴规划》,旨在推动钢铁行业结构调整;2005年国家开始取消出口退税并加强了对钢铁产能的调控,此轮上行周期结束。

2005年至2008年是第二次周期性波动。

2005年至2006年是此轮波动的下行周期,2006年国家出台了价格调控政策。

2006年至2008年是此轮波动的上行周期,2007年政府发布了《中国钢铁工业发展政策》明确了可持续发展目标,2008年全球金融危机爆发,此轮上行周期结束。

2008年至2011年是第三次周期性波动。

2008年至2009年是此轮波动的下行周期,此轮下行核心受国际贸易萎缩、国内外需求下降的影响。

2009年至2011年是此轮波动的上行周期,2009年政府发布了《新一轮钢铁行业调整和振兴规划》,规划周期为2009年至2011年;同时2009年下半年随着经济刺激政策生效,需求开始回升。

2011年,铁矿石价格大幅波动,国内经济增长放缓,下游需求疲软,此轮上行周期结束。

2011年至2018年是第四次周期性波动。

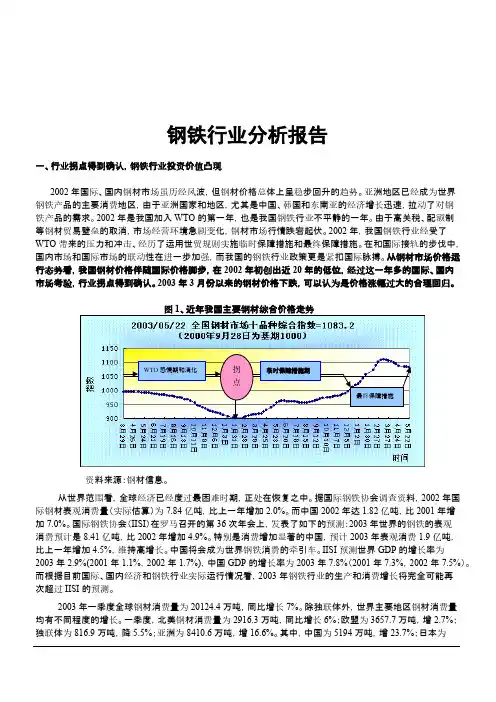

钢铁行业分析报告一、行业拐点得到确认,钢铁行业投资价值凸现2002年国际、国内钢材市场虽历经风波,但钢材价格总体上呈稳步回升的趋势。

亚洲地区已经成为世界钢铁产品的主要消费地区,由于亚洲国家和地区,尤其是中国、韩国和东南亚的经济增长迅速,拉动了对钢铁产品的需求。

2002年是我国加入WTO 的第一年,也是我国钢铁行业不平静的一年。

由于高关税、配额制等钢材贸易壁垒的取消,市场经营环境急剧变化,钢材市场行情跌宕起伏。

2002年,我国钢铁行业经受了WTO 带来的压力和冲击、经历了运用世贸规则实施临时保障措施和最终保障措施。

在和国际接轨的步伐中,国内市场和国际市场的联动性在进一步加强,而我国的钢铁行业政策更是紧扣国际脉搏。

从钢材市场价格运行态势看,我国钢材价格伴随国际价格脚步,在2002年初创出近20年的低位,经过这一年多的国际、国内市场考验,行业拐点得到确认。

2003年3月份以来的钢材价格下跌,可以认为是价格涨幅过大的合理回归。

资料来源:钢材信息。

从世界范围看,全球经济已经度过最困难时期,正处在恢复之中。

据国际钢铁协会调查资料,2002年国际钢材表观消费量(实际估算)为7.84亿吨,比上一年增加2.0%。

而中国2002年达1.82亿吨,比2001年增加7.0%。

国际钢铁协会(IISI )在罗马召开的第36次年会上,发表了如下的预测:2003年世界的钢铁的表观消费预计是8.41亿吨,比2002年增加4.9%。

特别是消费增加显著的中国,预计2003年表观消费1.9亿吨,比上一年增加4.5%,维持高增长。

中国将会成为世界钢铁消费的牵引车。

IISI 预测世界GDP 的增长率为2003年2.9%(2001年1.1%,2002年1.7%),中国GDP 的增长率为2003年7.8%(2001年7.3%,2002年7.5%)。

而根据目前国际、国内经济和钢铁行业实际运行情况看,2003年钢铁行业的生产和消费增长将完全可能再次超过IISI 的预测。

中国钢铁行业的现状和展望随着全球经济的发展,钢铁行业在其中扮演着举足轻重的角色。

特别是在中国,这个拥有世界最大钢铁产量的国家,其钢铁行业的发展更是备受。

本文将阐述中国钢铁行业的现状,分析存在的问题,并探讨未来的发展趋势和展望。

目前,中国钢铁行业面临的最大问题之一是产能过剩。

由于过去几年国内经济的高速增长,钢铁行业得到了快速发展,大量的新旧产能相继涌现。

据统计,中国钢铁产能已超过10亿吨,而市场需求仅为粗钢3亿吨,产能利用率仅为73%。

中国钢铁行业的另一个现状是市场竞争激烈。

在国内产能过剩的同时,进口钢铁也进一步加剧了市场竞争。

国内钢铁企业为了争夺市场份额,纷纷降低价格,打起价格战。

这虽然有助于提高市场份额,但却导致了企业利润的下降,甚至出现亏损。

尽管中国钢铁行业在技术上已经有了长足的进步,但在一些高端领域,如特殊钢、高温合金等方面,仍与国际先进水平存在差距。

这使得中国钢铁企业在一些高端市场上面临竞争压力。

为了解决产能过剩问题,中国政府提出了供给侧结构性改革。

通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等措施,优化资源配置,提高产能利用率和企业效益。

预计未来几年,中国钢铁行业将继续推进供给侧结构性改革,以实现产业结构的优化和调整。

面对国际竞争压力,中国钢铁企业必须加大技术研发力度,提升自身的技术水平。

特别是在特殊钢、高温合金等高端领域,应加强与国际先进企业的合作与交流,逐步缩小与国际先进水平的差距。

随着环保意识的提高,发展绿色钢铁已成为全球钢铁行业的共识。

未来几年,中国钢铁企业将进一步加大环保投入,推广应用先进的环保技术,打造绿色、环保的钢铁企业形象。

这不仅有助于提高企业的社会责任形象,还有利于推动整个行业的可持续发展。

面对国内市场的有限需求,中国钢铁企业应将目光投向国际市场。

通过“走出去”战略,积极参与国际竞争,拓展海外市场份额。

同时,还应加强与国际钢铁企业的合作,共同开发第三方市场,实现互利共赢。

中国钢铁行业发展的现状和趋势1.引言1.1 概述中国钢铁行业作为全球最大的钢铁生产和消费国之一,在全球经济发展和建设中起着举足轻重的作用。

近年来,随着中国经济的快速增长和工业化进程的加速推进,中国钢铁行业也迎来了快速发展的机遇和挑战。

中国钢铁行业的规模和产量逐年攀升,成为全球钢铁行业中最为庞大的一个细分市场。

根据统计数据显示,中国钢铁产量连续多年位居全球第一,产量占据全球总产量的一大部分。

这一规模庞大的产量不仅满足了国内市场的需求,还大量出口到世界各地,对国际市场也有着重要的影响力。

中国钢铁行业的竞争力也逐渐增强。

国内钢铁企业在生产技术、产品质量、市场占有率等方面取得了显著的进步。

特别是在技术创新和产品升级方面,一大批企业通过引进先进的生产设备和技术,不断提高产品质量和生产效率,进而提升了自身的竞争力。

同时,以市场为导向的改革和开放政策也为中国钢铁企业提供了更广阔的发展空间,不断推动企业实现规模效应和产业升级。

然而,中国钢铁行业也面临着一些严峻的挑战和问题。

首先是环境污染问题。

钢铁行业作为重工业部门,其生产过程中会产生大量的废气、废水和固体废物,严重影响了环境的质量和生态的平衡。

近年来,政府加强了对环境保护的监管和力度,对钢铁企业的环保要求也越来越高,这对行业的发展提出了更高的要求和挑战。

此外,技术创新也是钢铁行业发展面临的重要问题。

尽管中国钢铁企业在技术创新方面取得了一定的成绩,但相对于国际先进水平仍存在一定的差距。

特别是在生产工艺和节能减排等方面,仍需要加大研发投入和创新力度,提高技术水平和产品附加值。

综上所述,中国钢铁行业在发展中取得了显著的成就,但也面临一系列的挑战和问题。

未来,中国钢铁行业需要不断加强技术创新,加大环境保护力度,推动产业转型升级,以实现可持续发展和迈向更加绿色、智能的钢铁生产模式。

只有这样,中国钢铁行业才能在全球竞争中保持领先地位,并为国家经济发展和全球产业链的优化提供更大的贡献。

论我国钢铁行业的现状及未来发展中国钢铁行业是我国国民经济的重要组成部分,也是全球最大的钢铁生产和消费国。

本文将讨论中国钢铁行业的现状及未来发展,并提出一些建议。

目前,中国钢铁行业面临许多挑战。

首先,过剩产能严重,导致产能利用率低下。

根据统计,中国钢铁行业的产能利用率不到70%,相对较低。

其次,环境污染问题也十分严重。

钢铁生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物对环境造成了严重的污染。

此外,原材料价格上涨以及劳动力成本增加也是行业面临的挑战。

然而,尽管面临诸多困难,中国钢铁行业仍然拥有巨大的发展潜力。

首先,中国经济的不断发展和城市化进程的推进,对钢铁需求将继续保持稳定增长。

同时,我国钢铁行业在技术创新和装备升级方面取得了显著成果。

许多企业已经实现了高效、节能、环保的生产方式,提高了产能利用率和产品质量,并降低了环境污染。

此外,中国钢铁企业在国际市场上具有竞争力,能够满足全球市场的需求。

未来,中国钢铁行业发展应注重以下几个方面。

首先,要进一步减少产能过剩。

政府应加大政策支持力度,推动企业进行结构调整和转型升级,清理淘汰落后产能,提高产能利用率。

同时,还可以通过加强国际合作,促进钢铁出口,减少国内市场的压力。

其次,要加大环保力度。

钢铁企业应积极引入先进的环保设备,加强废水、废气和固体废弃物的处理和回收利用,降低对环境的影响。

同时,政府要加大环保监管和执法力度,确保企业全面履行环保责任。

最后,要加强技术创新和人才培养。

钢铁企业应加大研发投入,推动技术进步和创新,提高产品质量和竞争力。

同时,要加强人才培养和引进,提高行业的整体素质和竞争力。

总之,中国钢铁行业面临挑战,但也具备发展的机遇。

通过政府的支持和行业的自身努力,可以实现行业的转型升级,提高产能利用率,减少环境污染,并保持竞争力。

同时,要加强国际合作,拓展海外市场,实现可持续发展。

中国钢铁工业发展历程及未来趋势中国钢铁工业经历了长时间的发展,从20世纪初期开始逐步壮大,并在20世纪末和21世纪初迅速崛起。

以下是中国钢铁工业的发展历程及未来趋势的一些关键阶段:发展历程:1.20世纪初期至1950年代:•钢铁工业起步较早,但规模较小,主要集中在东北地区。

•抗日战争和解放战争时期,工业基础逐渐恢复和建设。

2.1950年代至1978年改革开放前:•钢铁工业基本上由国有企业主导,以大型钢铁企业为主。

•钢铁产量逐步增加,但整体水平相对较低。

3.1978年改革开放以来:•钢铁工业开始实施改革开放政策,引入市场机制,推动企业管理体制改革。

•钢铁产量大幅增长,建设了一大批现代化的钢铁生产基地。

•钢铁质量和技术水平逐步提高。

4.21世纪初至今:•2000年代以后,中国钢铁产量进一步飙升,成为全球最大的钢铁生产国。

•钢铁企业进行技术创新,推动产业升级,提高能效和环保水平。

•钢铁出口量大幅增加,但也面临国际贸易摩擦和过剩产能问题。

未来趋势:1.绿色、智能和数字化转型:•钢铁行业将加速实施绿色生产、智能制造和数字化管理,提高能源效率,减少环境污染。

2.结构调整和去产能:•通过淘汰过剩产能、优化企业结构,推动钢铁行业向高端产品和高附加值方向发展。

3.创新驱动:•加大科技研发力度,推动技术创新,提高生产效率,降低生产成本。

4.资源安全保障:•加强对原材料的掌控,寻求替代资源,确保资源供应的可持续性。

5.国际市场拓展:•钢铁行业将积极参与国际市场竞争,推动"走出去"战略,寻求更广泛的国际合作。

6.加强环境保护:•进一步加强环境保护,推动清洁生产,减少污染排放,实现可持续发展。

7.产业协同发展:•推动钢铁与其他行业的产业协同发展,形成产业链协同效应。

总体而言,未来中国钢铁工业将在高质量发展、绿色转型、技术创新等方面迎来更大的挑战和机遇。

政府和企业需要共同努力,实施更为可持续的发展战略,促使钢铁工业在全球产业链中更好地发挥作用。

钢铁行业2002年回顾及2003年展望(2003年1月来自证券时报)一、钢铁业2002年回顾——2002年我国钢铁需求持续快速增长2002年,我国的钢铁业绝处逢生。

2001年,很多因素给我国钢铁企业带来了压力,比如:加入WTO后,外国钢材大量进入我国市场;日元贬值加大了日本钢铁的出口力度。

受到这些因素的影响,在2002年初,许多业内人士预测今年钢铁行业的利润为零,但是,房地产、汽车等行业这两年的高速增长也带动了国内钢铁的消费量。

而且2002年由美国引爆的全球钢铁贸易战带来了二季度世界范围的以板材为主的钢材产品价格急速上涨。

我国3月份出台对进口钢材为期一年的反倾销调查决定,调查期间20%的进口贸易保证金抑制了汹涌的外国企业向我国出口钢材的热潮;5月份实施180天钢铁行业临时保护措施,数量有限的全球配额和惩罚性关税使我国依靠进口的钢材品种快速进入稀缺真空,板材等主要钢材品种的价格大幅上涨。

11月份,我国出台针对薄板为主的5类钢材产品为期3年的最终保障措施,这一措施的实施将为这些钢材品种的价格继续保持稳健走势奠定基础。

1、2002年我国钢产销量快速增长。

今年1——10月份,全国钢产量达到1.465亿吨,同比增长22.3%;成品钢材产量1.57亿吨,同比增长19.97%。

消费方面,2002年1-10月我国钢材表观消费量(表观消费量=产量+净进口量)达1.74亿吨(2002年1-10月钢材进口量为2057万吨,同比增长45.58%),同比增长22.7%,预计2002年全年同比将增长22%。

2、2002年我国钢铁行业利润实现大幅度增长。

板材是受WTO冲击的主要钢材品种,也是2001年以及今年初所有钢材品种中价格压力最大的品种之一。

在国际板材市场创二十年新低影响下,2001年下半年板材价格大幅下挫。

2002年4月,国际板材价格开始走暖。

在我国决定对以板材为主的进口钢材进行反倾销调查以及加征关税和配额等临时性保护措施作用下,我国板材价格迅猛上升,与年初价格相比,板材价格最高涨幅超过30%。

我国钢铁行业集中度的变化41017034李光远钢铁工业是重要的基础原材料工业,钢铁产品广泛地应用于国民经济的各个领域,因此钢铁工业的发展程度通常被视为衡量一国工业化发展水平与综合国力的重要指标。

回顾世界上发达国家的工业化进程,无一例外是建立在钢铁工业的优先发展上。

因此,钢铁工业的持续健康发展,对于我国的经济平稳高速增长具有举足轻重的作用。

在2001年以前,我国钢铁业集中度相对较高。

通过对我国钢铁工业1992年至2003年CR4 CR5 CR8 CR10的计算,我国钢铁工业集中度由1992年的32、35、44、48逐年下降到1999年,2000年有所提高,接着继续下降至2003 年的19、24、32、37;分别下降了40.6%、31.4%、27.3%、22.9%。

以上结果可以看出,我国钢铁工业类型由2001年以前的高度寡占型跌落到低集中竞争型。

与此同时,其它钢铁生产大国(区)的钢铁产业集中度都有所提高,日本和欧盟的钢铁产业集中(CR4和CR1值)都超过中国的两倍多,美国和独联体基本上在中国的1.5倍以上。

对我国钢铁业集中度的分析刻不容缓。

下面从2001年起我将进行具体分析。

2001年,我国产量排名前四位的钢铁企业分别为宝钢、鞍钢、首钢和武钢,年常量分别为1867.97、879.21、824.76、708.53吨,分别占全国产量的12.54%、5.9%、5.53%、4.76%, CR4为28.73。

全国总共钢铁产量为14892.72吨,其中重点大中型企业产量为13630.91,占全国比重91.53%。

总体各方面产量均高于去年同期水平,但是排名前四位的企业钢铁总量所占比重有所下降。

2003年,我国产量排名前四位的钢铁企业分别为宝钢、鞍钢、首钢和武钢,年常量分别为2012.89、957.08、778.85、691.77吨,分别占全国产量的8.57%、4.06%、3.30%、2.93%, CR4为18.87。

2003年中国钢铁行业现状及发展趋势1. 中国钢铁行业的发展历程建国50十多年来,我国的钢铁工业取得了巨大的成就。

1949年中国的钢铁产量只有15.8万吨,居世界第26位,不到当时世界钢铁年总产量的1.6亿吨0.1%。

在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间,我国钢铁工业在困境中顽强地前进。

到1978年,我国钢产量达到3178万吨,居世界第五位,占当年世界钢铁产量的4.42%。

1979年以后,我国逐步走上了改革开放和建设社会主义经济的道路,钢铁工业获得了快速发展的极好机遇和强大的内在动力,新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。

通过对老企业挖潜改造,钢产量以每年400500万吨的速度快速增长。

20世纪90年代以来,中国钢铁工业飞速发展,钢产量从1990年的6535万吨,以每年增长600700万吨的速度大幅度增长。

从1996年首次超过一亿吨大关,跃居世界第一位以后,我国钢产量连年增长,并一直保持钢产量世界排名第一名的位置。

2. 中国钢铁行业现状改革开放以来,钢铁工业作为我国国民经济的基础产业,得到了迅速发展。

在经历了以数量扩张为主的发展时期后,钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力为主的阶段。

我国钢铁行业目前的主要特征有:(1)钢铁工业发展较快。

自1996年我国钢产量首次突破亿吨大关以来,我国钢产量已连续8年位居世界第一位。

我国目前能够冶炼包括高温合金、精密合金在内的1,000多个钢种,能够轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4万多个品种规格,有85%的钢材是按国际标准生产,其中1/3的产品实物质量达到国际先进水平。

(2)工艺结构逐步改善。

我国钢铁行业技术装备水平逐步提高,陈旧的设备和落后的工艺逐步淘汰,目前国内绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢。

2001年连铸坯产量为12,232万吨,比2000年增长1,798万吨,增幅18.26%;连铸比为82.14%,比2000年增长0.21个百分点,接近83%的国际平均水平;全国钢铁生产板管比为40%,比2000年下降1.6个百分点。

(资料来源:中国钢铁协会《中国钢铁工业统计月报》)。

截止2003年中期,全国连铸比已经达到94%,同比提高2个百分点;重点企业吨钢综合能耗791千克标准煤,同比下降31千克。

(3)企业组织结构改善,生产集中度逐步提高。

经过多年的努力,我国钢铁企业数量多、规模小、效益差的状况有所改变,行业生产集中度逐步提高。

2001年,我国年产钢50万吨以上的钢铁企业有55家,占290家产钢企业的19%。

55家企业产钢13,263.85万吨,占全国产钢量的89.1%;产钢材11,996.71万吨,占全国钢材产量的76.2%(资料来源:中国钢铁协会《中国钢铁工业统计月报》)。

(5)中国钢铁行业前景看好。

虽然近段时间受宏观调控政策的影响,钢铁行业收到了一些措施,但是我认为从中长期来看,钢铁前景依然光明。

目前的经济问题不是过热,而是供应小于需求(主要是能源供应短缺),从而导致了瓶颈约束,影响了经济的发展。

不过,我认为这也是当时政府决策的失误,前几年停止对电厂、煤矿的投资,导致了今天的结果。

我国平均人均收入已经越过1000美元,消费结构将发生重大变化,由此带动产业结构也需要调整,由过去的轻纺工业升级到重化工业,对钢铁需求急剧扩大,由此带动我国钢铁行业的发展。

目前我国钢铁需求量大于钢铁生产量,2003年我国钢铁产量约2.2亿吨,而国内钢铁消费量为约2.6亿吨。

我们预计,2004年我国钢铁产量将达到2.5亿吨,而钢铁消费量有可能突破3亿吨。

(6)经济效益大幅度提高。

2003年我国钢铁行业效益很好,这是大家有目共睹的,钢铁行业上市公司2004年一季度季业绩又有大幅度的提高。

这几天又有10几家钢铁类上市公司预测2004年中报业绩增长50%以上。

(7)目前中国大陆钢铁有三项列世界世界第一。

钢铁生产量世界第一!钢铁消费量世界第一!钢铁净进口量世界第一!3. 我国钢铁行业存在的问题(1)企业行业集中度低,生产专业化程度低,尚不能达到规模经济。

我国现有产钢企业290家,其中只有34家企业年产钢超过100万吨,其中7家年产超过300万吨的钢铁企业,总产量占国内钢铁总产量不到50%。

而韩国浦项1家钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的65%,日本五家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的75%,欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%。

我国最大的钢铁企业上海宝钢钢铁公司,2000年年产量为1770万吨,仅占国内钢铁总量的13.9%,而在法国,尤西诺钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。

可见,我国钢铁生产企业集中度与发达国家相比仍存在差距。

钢铁企业的集中度偏低,一定程度上限制了我国钢铁企业的竞争力。

我国钢铁企业存在的另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。

目前,国内钢铁联合企业大都是“万能型”工厂,板、管、棒、线、型材等都生产,专业分工不明确,产品生产专业化程度低。

而发达国家的大型钢铁企业集团,虽然多数也是由多个生产厂组成,但已经基本实现产品生产的专业化分工,钢铁大集团之间也基本上形成大类产品的分工。

由于我国钢铁企业的集中度和专业化分工程度低,以及技术装备水平落后等原因,导致我国钢铁产品生产率低、成本高。

我国钢铁工业的素质与不仅与世界发达国家存在较大差距,同发展中国家相比,如俄罗斯,也存在成本劣势。

目前,我国100万人生产世界钢铁产量的15%,而世界钢铁其余的85%是由发达国家的130万人生产。

我国人均产钢量目前只相当于世界平均水平的32%,吨钢消耗的工时比发达国家高出六倍多,在生产成本上基本没有竞争优势。

(2)市场竞争日益激烈。

20世纪90年代初,由于房地产热的带动,国内钢材价格飞涨,受利益驱使,国内钢铁行业低水平重复建设非常严重,导致国内钢铁生产出现结构性过剩,钢铁企业普遍面临巨大的生存压力,竞争十分激烈。

目前,国内中小型材、低档次产品的生产能力处于相对过剩状态,而高附加值产品的自给率较低,大部分依赖进口,随着国内市场的不断开放,国产钢材面临进口钢材的冲击增大。

随着我国的进一步对外开放,我国钢铁市场正在与国际钢铁市场接轨,参与国际竞争。

根据冶金行业近几年的统计分析,在普通产品方面,如线材、螺纹钢、型钢和钢坯等方面,我国的竞争对手主要是独联体、韩国及巴西,它们在这些产品上具有成本优势;而对于高附加值、高性能产品方面如汽车板、涂镀层板、合金钢棒型材等产品,竞争对手主要是日本、韩国、德国等国家。

(3)中国钢铁企业平均技术装备水平低,结构不合理,技术改造和产业升级任务十分艰巨。

据冶金工业部门的统计,我国落后工艺和装备还占相当比例,如炼铁高炉中约有4500万吨的生产能力是属于落后的,约占总能力的35%,其中属于限期淘汰的100立方米以下的小高炉生产能力约有3000万吨。

炼钢设备中,转炉约有1200万吨是属于落后生产能力,占目前转炉的12%;电炉约有1000万吨属于落后生产能力,占电炉能力的34%。

轧钢设备中,具有国际先进技术水平的设备不到50%。

另外,我国用于新产品开发与投产的费用与发达国家相比偏少。

国际钢铁企业用于企业新产品开发费用一般在年销售收入的4%以上,而我国钢铁企业用于企业新产品开发年投入不足销售收入的1%。

(4)钢材产品结构性失衡矛盾突出。

就我国的钢铁产品结构而言,一方面,国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、线材等普通钢材(长线产品)生产能力严重过剩,另一方面,高附加值和高技术难度的品种(“双高”产品),如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等,有的国内不能生产,有的虽能生产但生产能力严重不足。

产品供不应求,国家每年需要大量进口。

产品结构失衡反映在技术指标上主要是:第一,我国钢铁行业的钢铁比(生铁总产量与钢材总产量之比)高:世界主要产钢国家一般水平在0.50.7之间,中国还在1.0以上,明显高于其他国家。

第二,我国钢铁行业的板管比(板材、管材总产量与钢材总产量比)低:中国目前只有39%左右,低于世界平均水平。

在钢铁产品中,板管类产品代表高附加值、高技术的产品,板管比低意味着我国钢铁产品结构还处于低档次状况。

此外,产品结构还不能完全适应国内经济发展的需要,部分高档钢材产品国内市场占有率比较低,有待进一步提高。

如我国的国产热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、硅钢板的产量还远不能满足国内市场需求,国内市场占有率较低;而与此同时,国产一般建筑类钢材产能又大于市场需求,供需结构矛盾比较突出。

(5)钢铁产品质量有待进一步提高。

中国钢铁产品的实物质量水平与国外相比还存在一定的差距。

据冶金行业调查统计,目前,国内只有少部分企业的产品在质量上可以和国外大公司相抗衡,而多数企业产品在档次上比较低。

据冶金行业调查统计,我国目前不能生产、产量低和质量达不到用户要求等原因,每年需从国外进口大量钢材,而能生产的大宗钢材品种,产品质量与国外相比也存在一定差距,如钢制纯净度低、有害气体和杂质含量较高、性能的均匀性差。

(6)钢材产品销售服务水平相对较低。

钢材产品销售服务是提高产品竞争力的一个重要方面。

由于我国钢铁企业对市场销售服务的重要性还没有充分认识,营销网络刚刚开始建立,同国外成熟的营销体系和服务理念相比,存在很大差距。

目前,国内钢铁销售存在的主要问题是:国内市场缺乏统一协调管理,企业产品相互压价;市场信息反馈功能弱,销售与产品开发功能不能结合,企业产品开发缺乏市场的引导;加工服务中心是完善分销网络不可或缺的一部分,而我国的加工服务中心基本上处于空白;另外在对外营销方面,一是对外营销缺乏相应的联合,各自为政,各设网点,成本高,收益差,二是对开拓国际市场重视不够,尚未建立完整的国际市场营销网络。

4. 我国钢铁工业的发展战略我国钢铁工业的发展战略是,增加高附加值、高技术含量合金钢材的品种和数量,满足市场的需求;坚决淘汰落后工艺装备,关停高能耗、高污染的小电炉、小轧机;突出重点,发展有特色、有市场的精品特殊钢材;通过优化产业结构、联合重组,实现专业化生产,杜绝重复建设;加强国防意识,增强特钢军工配套能力;加强环保,改善环境,推动钢铁产品升级换代。

目前生产能力不够、应加快发展的主要钢材品种有冷轧薄板、镀锌板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板、中厚板(卷);目前生产能力已能满足、需要重点增加竞争力的品种主要有:小型材和线材、无缝钢管、重轨、合金钢钢材;能力大于需要、应严格控制发展的品种主要有大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等。

推进钢铁企业组织结构的调整,搞好区域钢铁工业布局。

有条件的企业要通过资产重组,实现资源合理配置,鼓励有条件的企业通过区域结构调整和生产设备的更新改造,淘汰落后的生产能力,逐步形成以大批量、专业化为内涵的集约化生产方式。