苏武传第三课时

- 格式:pptx

- 大小:113.30 KB

- 文档页数:15

《苏武传》第三时导学案第三时【学习目标】.鉴赏性格化的人物语言,体味本色语言的特有风格2.赏析充满浓郁生活气息的现实主义与想象奇特的浪漫主义相结合的表现手法3.重点赏析“三桩誓愿”,品味本文的浪漫主义色彩【知识导学】实词:请解释下面的重点实词的用法和意义。

.引(1)虞常果引张胜(牵引,供出)(2)引佩刀自刺(拿、举)(3)项王在睢阳,闻海春侯军败,则引兵还。

(带领)2.节(1)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者(节杖,古代使者所持的信物)(2)屈节辱命,虽生,何面目以归汉。

(气节)(3)寒暑易节,始一反焉。

(季节)(4)常恐秋节至(节气)()本图宦达,不矜名节(节操)(6)守节情不移(贞节)3.会(1)会缑王与长水虞常等谋反匈奴中(恰逢)(2)会论虞常(共同)(3)单于召会武官属(会合)(4)长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(应当,表推测)()会当凌绝顶,一览众山小。

(应当)4.使(1)数通使相窥观(使者)(2)故使陵来说足下(派遣)(3)使六国各爱其人,则足以据秦。

(假使)(4)使得奋大辱之积志(让)()单于使使晓武(派遣使者)、当(1)汉亦留之以相当(抵偿)(2)副有罪,当相坐。

(判处)(3)料大王士卒足以当项王乎?(抵挡)(4)人君当神器之重,居域中之大(掌握)二、虚词:请解释下面的重点虚词的用法和意义。

.即(1)即谋单于,何以复加(连词,假使)(2)昭帝即位数年(上)(3)朝鲜杀汉使者,即时诛灭就在(某时)/当(时)2、以(1)少以父任,兄弟并为郎(介词,因为)(2)武以始元六年春至京师(介词,在)(3)前以降及物故,凡随武还者九人。

(介词,因为)【堂探究】学生活动一:1苏武一共自杀了几次?为什么自杀?是否成功?从中可以看出苏武怎样的品质?学生活动二:难道只有咱们关注到苏武的精神品质了吗?学生活动三:说服苏武是事情首先落在了卫律身上,因为他就是降将。

卫律是怎样来说服苏武的?苏武有何表现?学生活动四:李陵,匈奴的又一位降将,他来到北海,试图以自己曾与苏武同僚的身份来说服苏武。

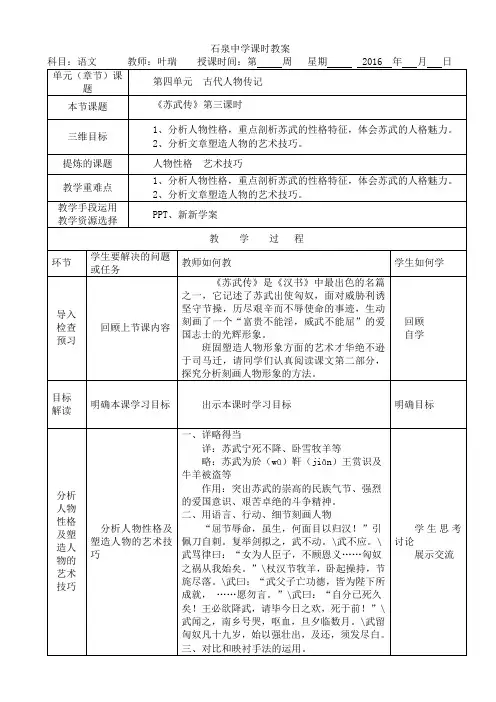

《苏武传》教案(第三课时)三维目标1、分析人物性格,重点剖析苏武的性格特征,体会苏武的人格魅力。

2、分析文章塑造人物的艺术技巧。

3、学习苏武坚毅忠贞、大义凛然、视死如归的民族气节和爱国精神。

教学重点:目标1教学难点:目标2教学设想:在诵读中体会人物的语言,感受人物形象。

教学过程:一.由苏武牧羊图谈话导入二.整体感知通过对文章的预习,你认为作者抓住苏武一生中的哪一阶段在写?在这一阶段中重点写了他的哪几件事?明确:作者抓住他出使匈奴发生特殊变故这一阶段在写,其中重点写了他在这一变故中的自杀、反劝降、牧羊这三个情节,可以说这三个环节是苏武人生中最精彩的情节。

(板书:自杀反劝降牧羊)三.研读探讨1.如何理解苏武的两次自杀行为?齐读“后月余……”找出两次自杀的内容:欲自杀-----引佩刀自刺分析自杀的原因:重负国------屈节辱命自杀产生的反响:卫律惊、常惠哭、单于壮2、默读课文,思考:卫律为何会吃惊?他是怎样的一个人?在对比中体会苏武形象。

3、赏读卫律和李陵劝降的内容,引导学生从细节描写入手,深入挖掘人物的性格特征(1)学生分角色朗读,体会人物个性化的语言。

(2)学生分别总结卫律、李陵的性格特征,再次感受苏武的人格魅力。

(分组讨论、探究、总结)卫律:傲慢自大、阴险狡诈,是个卖国求荣的小人。

李陵:李陵和卫律不一样,他不是彻底的卖国之人。

他对汉朝还有感情,对自己叛国的行为也深感羞愧,但他意志不够坚定,对国家不够忠诚,因为一己之私背叛祖国而投靠匈奴,而后又后悔不已,说明这个人物的懦弱和意志的不坚定。

(3)你认为李陵劝降和卫律劝降的顺序可以颠倒吗?(体会威逼利诱,幽、放与离间感情对苏武的不同打击,从而凸显苏武这一形象的方法。

)教师小结:卫律和李陵对苏武的劝降是最能表现苏武的气节的,所谓“真金不怕火炼”,面对威逼利诱,面对死亡威胁,多少所谓的英雄好汉都经受不住考验而变节投降,唯有苏武始终信念如磐石般坚定,宁死不屈,忠贞不渝。

苏武传高考语文模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、现代文阅读1.阅读下面的文章,完成下面小题。

过尽行人君不来----梅岭古道随想王威廉①这世间已有太多的路,但只有极少数的道路,才能借助历史的机缘,在蒙蒙的时间尘埃里脱颖而出,被永恒铭记。

②我是站在梅岭古道的关隘处,想到这些的。

两侧逼仄的山崖,逼人警觉,仰视,仿佛山石随时塌陷。

向山脊南北眺望,是望不到边际的葱绿。

梅岭古道山体上那些被墨绿色苔藓遮盖的斧凿痕迹依然鲜明,没有炸药的年代,面对顽石,人们只能以硬碰硬,山间全是叮叮当当的巨大回音,虎口震裂,石屑飞溅,才有了一道道或深或浅的刻痕,那样的艰辛,无法想象。

我伸开双臂丈量,怀疑最宽处都不足五米,上上下下的石阶被上千年的踩踏,已经不成形状,我要不断低头看路,小心着脚下的石头。

而路边的荒草,在风中摇摆着,显得更加茂盛,不可一世。

③这条路纵使早已废弃,却绝不会被遗忘。

这条路就是那种从时间的尘埃里脱颖而出的道路。

离古道向南再继续走一阵,就到了珠玑巷,据说那是北人南迁而来的第一站,正是从那里开始,一批批中原人扎进了岭南的密林,一直走到东亚大陆的尽头……④这条路最让人怀念的,却不是它的地理意义,它和人类的其他事物一样,所能彪炳千秋的,依然是沉淀下来的文化风采。

在这条道路上,数不清的杰出人物留下了他们的诗篇,赞美这儿绚烂的梅花。

是的,若遇上对的时节,这里的梅花开得格外艳丽,尤其站在关隘高处向下望去,是一片灿烂热烈的花海。

这样绝美的风景,怎能不引发诗心的吟唱?不过,只要读过古人的诗篇就会明白,这条道路打动他们的更本质的原因,是他们在这里感悟到了人生的道路。

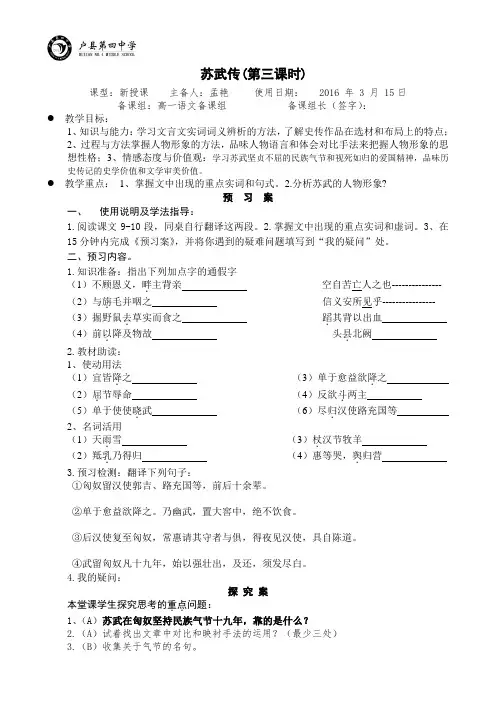

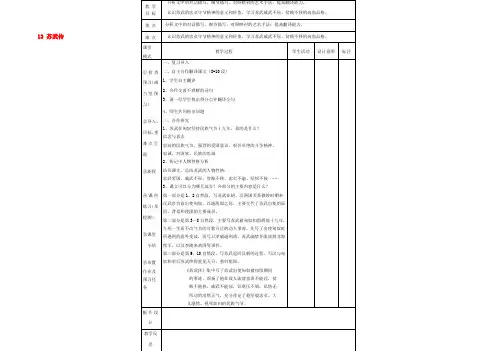

苏武传(第三课时)课型:新授课主备人:孟艳使用日期: 2016 年 3 月 15日备课组:高一语文备课组备课组长(签字):●教学目标:1、知识与能力:学习文言文实词词义辨析的方法,了解史传作品在选材和布局上的特点;2、过程与方法掌握人物形象的方法,品味人物语言和体会对比手法来把握人物形象的思想性格;3、情感态度与价值观:学习苏武坚贞不屈的民族气节和视死如归的爱国精神,品味历史传记的史学价值和文学审美价值。

●教学重点:1、掌握文中出现的重点实词和句式。

2.分析苏武的人物形象?预习案一、使用说明及学法指导:1.阅读课文9-10段,同桌自行翻译这两段。

2.掌握文中出现的重点实词和虚词。

3、在15分钟内完成《预习案》,并将你遇到的疑难问题填写到“我的疑问”处。

二、预习内容。

1.知识准备:指出下列加点字的通假字(1)不顾恩义,畔.主背亲空自苦亡人之也--------------- (2)与旃.毛并咽之信义安所见乎---------------- (3)掘野鼠去.草实而食之蹈.其背以出血(4)前以.降及物故头县.北阙2.教材助读:1、使动用法(1)宜皆降.之(3)单于愈益欲降.之(2)屈.节辱命(4)反欲斗.两主(5)单于使使晓.武(6)尽归.汉使路充国等2、名词活用(1)天雨.雪(3)杖.汉节牧羊(2)羝乳.乃得归(4)惠等哭,舆.归营3.预习检测:翻译下列句子:①匈奴留汉使郭吉、路充国等,前后十余辈。

②单于愈益欲降之。

乃幽武,置大窖中,绝不饮食。

③后汉使复至匈奴,常惠请其守者与俱,得夜见汉使,具自陈道。

④武留匈奴凡十九年,始以强壮出,及还,须发尽白。

4.我的疑问:探究案本堂课学生探究思考的重点..问题:1、(A)苏武在匈奴坚持民族气节十九年,靠的是什么?2.(A)试着找出文章中对比和映衬手法的运用?(最少三处)3.(B)收集关于气节的名句。

《苏武传》教学设计1教学目标1.了解班固及《汉书》,借助工具书翻译课文,积累文言现象。

2.鉴赏本文塑造人物形象的技巧,体会苏武“富贵不能淫,威武不能屈”的精神和气节。

3.学习苏武的爱国精神,培养学生坚毅的品质。

重点难点1.通过分析人物对话、细节描写、对比烘托等,鉴赏人物形象,体会苏武“富贵不能淫,威武不能屈”的精神和气节。

2.品味历史传记的史学价值和文学审美价值。

课时安排3课时第3课时课时目标分析人物性格及文章塑造人物的艺术技巧重点难点合作探究,分析并掌握塑造人物的艺术技巧。

教学设计一、导入新课子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”的确,艰难困苦中最能表现一个人的品性,沧海横流中方能显出英雄本色。

面对威逼利诱,是坚守本心还是放弃原则,这是关乎生命尊严的选择。

在这样的选择面前,仁人志士为我们树立了光辉的榜样。

汉朝的苏武就是这样一位忠贞不屈的人。

(设计意图:从传主精神导入,定下基调,培养学生景仰先贤的意识,为分析人物形象和理解人物精神品质打下基础。

)二、分析人物性格1.学生分析和总结次要人物性格。

2.教师引导学生从细节描写入手,深入挖掘人物的性格特征。

3.仔细研读卫律和李陵劝降苏武部分的内容。

(1)学生分角色朗读,体会人物个性化的语言。

(2)学生分别总结卫律、李陵的性格特征。

明确:卫律:骄横无耻、阴险狡诈、卖国求荣。

李陵:李陵和卫律不一样,他不是彻底的卖国之人。

他对汉朝还有感情,对自己叛国的行为也深感羞愧,但他的意志不够坚定,对国家不够忠诚,因为一己之私背叛祖国而投靠匈奴,却又后悔不已。

这说明李陵十分懦弱,意志不够坚定。

4.学生讨论:文章并没有具体描述苏武的每一件事,而是有详有略,比如文章对卫律和李陵劝降苏武的部分就描写得特别详细,作者为什么要这样处理?用意是什么?明确:卫律和李陵对苏武的劝降最能表现苏武的气节。

所谓“真金不怕火炼”,面对威逼利诱,面对死亡威胁,面对恳切的劝说,很多人都可能经受不住考验而变节投降,但苏武始终坚定不移,宁死不屈,忠贞不渝。

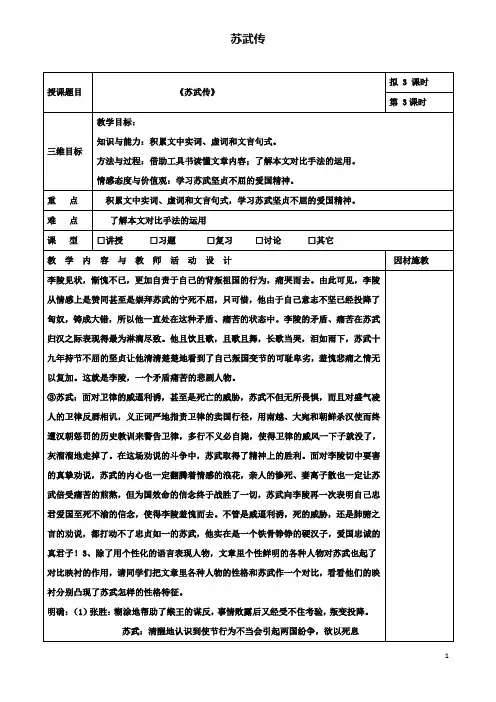

《苏武传》教案(第三课时)《苏武传》教案(第三课时)静风凝海第三课时艺术手法及人物形象一、详略得当详:苏武宁死不降、卧雪牧羊等略:苏武为於革干王赏识及牛羊被盗等【精炼提示】目的在于突出主题:苏武的崇高的民族气节、强烈的爱国意识、艰苦卓绝的斗争精神。

探讨:文章记事有详有略,对卫律和李陵劝降部分详细描写,为什么要这样处理,有什么用意?【精炼提示】卫律和李陵对苏武的劝降是最能表现苏武的气节。

面对威逼利诱,面对死亡威胁,唯有坚守信念才会宁死不屈。

二、用语言、行动、细节刻画人物1.找出课文中描写苏武的相关语句“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”引佩刀自刺。

复举剑拟之,武不动。

武不应。

武骂律曰:“女为人臣子,不顾恩义……匈奴之祸从我始矣。

”杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

武曰:“武父子亡功德,皆为陛下所成就,……愿勿复言。

”武曰:“自分已死久矣!王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前!”武闻之,南乡号哭,欧血,旦夕临数月。

武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

探讨:课文是怎样从环境和细节描写入手来挖掘人物性格特征的?【精炼提示】为了表现苏武的性格、气节及始终不渝的爱国精神,文章在记“行”时又着力于环境及细节的描写。

冰天雪地廪食不至的北海牧羊环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物性格得以淋漓尽致的展示。

细节描写,充分表现出苏武不屈的民族气节。

三、研读卫律和李陵对苏武的劝降部分。

1.学生分角色朗读,体会人物个性化的语言。

2.分析卫律、李陵的性格特征,从而感受苏武的人格魅力。

精炼提示】卫律:卖国求荣、傲慢无礼、阴险狡诈。

李陵:与卫律不同,他对汉朝还有感情,对自己叛国的行为也深感羞愧,但他意志不坚定,因一己之私而背叛祖国投靠匈奴。

3.本文里各种人物对苏武起了对比的作用,请把文中多个人物的性格和苏武作对比,看看对塑造苏武形象有什么作用。

(1)张胜:头脑简单,糊涂谋反,事情败露,立即叛变。

苏武:认识清醒,高瞻远瞩,欲以死息祸;面对劝降,始终保持气节。