毕加索作品解析

- 格式:ppt

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:41

毕加索立体主义时期绘画作品的表现形式及影响立体主义,也被称作为“立方主义”,是20 世纪最有影响力的艺术风格之一,毕加索主张通过解析重构和错位等形式来表达艺术家的个人意志,立体主义和立方主义中的“立体”和“立方”并不是指传统意义上的体积感和纵深感,而是运用一定的绘画手法将对象做出改造。

它不限于一个固定的角度,而是把多种视角的画面进行结合,形成一个包含原对象的诸多元素和成分的全新对象。

立体主义从根本上打破了长期以来的艺术倾向,试图在二维的画布上从固定的视角创造真实的三维空间的幻觉,强调画布的二维性质,而不是创造深度的幻觉。

这种绘画方式并没有使用透视法,而是以不同的方式通过对色调(光和影)的运用,将物体分解成不同的平面,在同一时间、同一空间中展示不同的视角,既暗示了它们的三维形态,又指向了画布的二维平面。

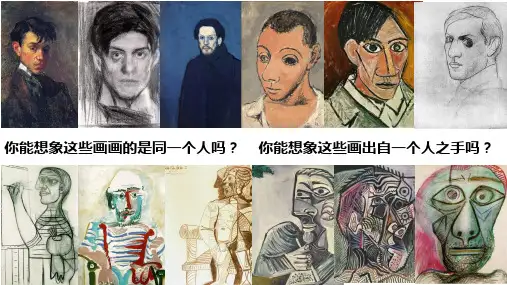

一、毕加索立体主义风格的形成巴勃罗·毕加索(1881—1973)出生于西班牙的牙马拉加,天才、任性、高产等词可以用来形容他的一生。

他在绘画的方式上自始至终追求新鲜事物,不断地突破自我和传统理念。

毕加索的艺术生涯长达79 年,他在绘画、雕塑、陶瓷、诗歌、写作等多个方面都取得了显著的成就,成为了20 世纪最著名的艺术家之一。

毕加索的创作风格在他的一生中经历了数次改变,他常在“蜕变”中寻求创新,这种蜕变即融合,他经常把各种绘画理念、手法、风格掰开揉碎再进行融合。

立体主义起源于1905 年,由巴勃罗·毕加索开创,在西方现代艺术中,它作为一个引起了重大影响的运动和画派,带领许多艺术家从传统的透视画法转变到了一种全新的绘画风格。

但立体主义的产生并非偶然,更多的是必然结果下的产物。

一是受到当时社会客观因素的发展的影响,人们开始去透过表面,去描绘肉眼未必能够看见的东西,艺术不再照搬照抄现实事物,而是去发现所描绘的物体的本质,借助这种洞察力来获取对物体的真实情况的掌握。

二是摄影技术的不断进步迫使绘画风格开始变化,毕加索在这个时期很自如地运用了摄影的多种曝光,把不同时刻、不同地点的对象聚集到一起,引发自身对时间、空间的思考,这一特征在之后作品中也有体现。

毕加索《格尔尼卡》鉴赏毕加索《格尔尼卡》是20世纪最重要的艺术作品之一,它被认为是毕加索最伟大的杰作之一,也是西方现代艺术史上至关重要的作品之一。

这幅油画是毕加索在1937年为纪念西班牙内战中一场惨烈的空袭而创作的,它是一幅具有政治和社会意义的艺术作品,展现出了人类在战争和暴力中所遭受的痛苦和恐惧。

下面我们将对《格尔尼卡》进行详细的鉴赏和解析。

从艺术形式上看,毕加索的《格尔尼卡》采用了立体派的画法,这是他在二十世纪初所创立并发展起来的一种绘画风格。

这种风格以将物体拆分成几何形状、多角度的展现和重叠等特征而闻名,它打破了传统的透视法和色彩法则,使画面更具有凝练而又有力度的表现形式。

在《格尔尼卡》中,毕加索运用了这种立体派的画法,将惨烈的空袭场景呈现出来,画面上出现了一幅骑在马上的士兵、哭泣的母亲、受伤的儿童和惨白的死者等元素,这些元素被刻意的零散摆放在画面上,形成了一种混乱和痛苦的氛围。

通过这种立体派的手法,毕加索成功地表现出了战争所带来的无序和破坏。

从符号和象征意义上看,《格尔尼卡》中的每个元素都具有特定的象征意义,这些元素不仅仅是一种形式的表达,更是对于战争和暴力的深刻思考。

首先是中间的哭泣的母亲,她代表了母亲、家庭和爱的象征,她的哀伤和无奈也代表了整个国家和人民在战争中所面临的痛苦和绝望。

其次是骑马的士兵,他代表了暴力和战争,他的凶狠和威胁充分地表现了战争的残酷和毁灭。

最后是受伤的儿童和惨白的死者,他们代表了无辜的生命和战争的受害者,他们的悲惨和悲伤使整幅画充满了悲悯和忧伤。

通过对这些符号和象征的运用,毕加索成功地传达了他对于战争和暴力的深刻反思和批判。

从整体氛围和情绪上看,《格尔尼卡》充满了悲悯和忧伤的情感,它通过画面上的混乱和痛苦的元素来表现出战争所带来的痛苦和破坏。

整幅画面的色调以黑、白、灰为主,这种冷色调不仅加强了画面的压抑和沉重感,更使画面中的痛苦和绝望更加突出。

毕加索还在画面的左上角加入了一盏明亮的灯,它代表了希望和光明,是对于战争和暴力的一种抗争和宣示。

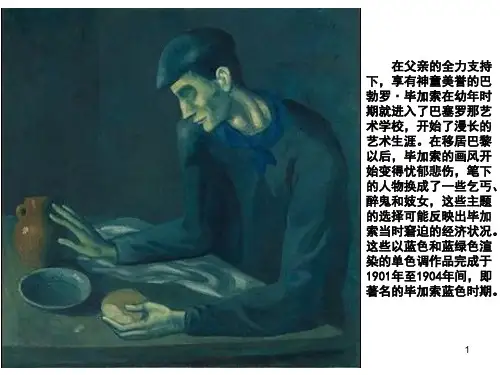

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881-1973)是一位图画教师的儿子,由于受家庭环境的熏陶,他自小就显露出绘画天分,在巴塞罗那艺术学校中颇有神童之风。

19岁时他来到巴黎,在那里他通常画一些以乞丐、流浪者、江湖艺术和马戏艺人等为题材的作品,这些作品大都为表现主义者所喜爱。

但是他显然没有得到满足,于是开始研究原始艺术。

毕加索从亨利·马蒂斯(Henri Matisse,1869-1954)、保罗·高更(Pual Gauguin,1848-1903)的作品中学到怎样用几个简单的要素去构成一张面孔或一个物体的图像。

但这跟较早的艺术家使用的简化视觉印象的方法有些不同(较早的艺术家是把自然的形状简化为平面图案,这种平面图案给人以平面感,缺乏立体感)。

“有没有办法既能避免这种平面性,又能使简单物体的图画不失去立体感和深度感?”正是这个问题引导着毕加索返回保罗·塞尚(Paul Cezanne,1839-1906)的作品。

塞尚曾在给一位青年画家的信中劝告他:“要以球形、圆锥和圆柱的观点去观察自然。

”他的意思大概是:在组成图画时,应该永远不忘那些基本实体形状。

但是毕加索和他的朋友们却决定遵循这个劝告的字面意思,不再宣称按照事物出现在眼前的样子去表现它们。

那是难以捉摸的东西,追求它没有用处。

他们不想把一个转瞬飞逝的假想印象固定在画布上。

把他们的主题画面组织得尽可能地有立体感,他们的理想目标是构成某物而不是描摹某物。

我们拿一把小提琴来打比方,它出现在我们的心灵之眼里形象,跟我们的肉眼看见的小提琴不同。

我们能够同时想起它的各个方面。

某些方面非常明显突出,以致我们觉得能够触摸它们;另一些方面我们会感到有些模糊。

然而这奇怪的混杂形象却是任何一张相片或任何一幅精细的绘画所能相比的,它更加接近于我们心中“真实的”小提琴。

“小提琴与葡萄”(图1)这幅静物画类的作品,就是在这个推理过程引导下创作的。

查阅毕加索创作《少女与和平鸽》的相关背景材料,谈谈这幅画表达了画家怎样的思想。

《少女与和平鸽》是著名艺术家巴勃罗·毕加索于1950年创作的一幅画作。

这幅作品被视为反战和和平的象征,表达了毕加索反对战争和追求世界和平的思想。

这幅画作描绘了一位年轻女孩抱着一只和平鸽的形象。

女孩的形象是简洁而富有力量感的线条描绘,她的眼神表达着坚定而温和的情感。

和平鸽被描绘为展开翅膀的自由形态,象征着和平、自由和希望。

通过这幅作品,毕加索传达了他对于战争的悲愤和反对。

他希望通过这幅画作展现一个更美好、和平的世界。

这个女孩象征着希望和新生,她的坚定眼神和与鸽子的互动表达了力量与和平的结合。

这幅作品呼吁人们弃暴行,追求和平,同时也反映出毕加索对于人性的善良和寻求美好的愿望。

毕加索的《少女与和平鸽》画作在当时的背景下充满了强烈的政治、社会和人道关怀。

1950年是冷战期间,全球范围内战争的阴影仍然存在。

这幅作品成为国际反战和和平运动的象征,希望唤起人们对战争危害的认识,并以和平为目标。

总而言之,毕加索的《少女与和平鸽》通过简洁而有力的形象,表达了他对于战争的悲愤和对和平的追求。

这幅画作透过一个年轻女孩和一只和平鸽的形象,呼唤着人类追求和平、反对战争的决心,以及对美好未来的期待。

第十九章弗洛伊德与毕加索世纪之交是一道巨大的裂痕,海潮汹涌,惊涛拍岸,常常诞生振聋发聩的声音、翻天覆地的事业和龙腾虎跃的人物。

它们经受礁岩的挤压、孤独的煎熬以及暴风雨的洗礼,由一股缓缓运行的潜水,应运而生,应时而起,汇聚成訇然磅礴的洪流。

从19世纪末20世纪初的夹缝中喷涌而出的洪流,对人类思想产生划时代意义的有三股:马克思的科学社会主义、弗洛伊德的精神分析学和尼采的生命意志学说。

马克思着眼于宏观社会的解放,是人类奔向自由乐园的指南针。

而弗洛伊德和尼采则注重个人身心的释放,主张从幽秘的潜意识领域和沉睡的生命意志王国唤醒自己,成为自身的主人。

青年毕加索初来巴黎时,就是一本尼采的《权力论》振奋了心灵疲软的他。

而在他称雄画坛的时候,他又敏感地发现了弗伊依德。

弗洛伊德是奥地利的一位精神病医生,他最初醉心于达尔文学说。

1881年在维也纳大学获医学博士学位,而后开办诊所。

由于弗洛伊德对精神病患者的心理活动有着独树一帜和苦心孤诣的研究,他终于成为享誉世界的心理学家。

弗洛伊德认为,人的潜意识是一个特殊的精神领域,它具有自己的愿望冲动、自己的表现方法和特有的精神机制。

在潜意识中,隐藏着各种为人类社会伦理道德、宗教法律所不能容忍的动物式本能冲动。

他有一个形象的比喻,潜意识是一间大房,意识是他隔壁的一间小房,两房之间有一张狭窄的门,而且还有一个“守门人”——前意识。

潜意识中的各种冲动,只有经过“守门人”批准后才能成为意识,因为“批准”的很少,所以有一个小房间足够了。

而大多未经批准的憋在大房内,就形成了压抑。

潜意识中有许多冲动,尤其是性冲动,非常调皮,它们往往趁“守门人”夜深休息时分,悄悄溜到小房里匆忙过一回“意识”瘾,赶在天明前又溜回大房去。

这就是人们司空见惯而又莫名其妙的“梦”。

早在1897年11月4日,弗洛伊德的代表着作《梦的解析》就被出版商印行,但第一版仅发行了600本,还花了8年才卖完。

该书问世后18个月间,没有一本学术期刊提到过这本书。