环境影响评价制度

- 格式:docx

- 大小:16.10 KB

- 文档页数:4

环境影响评价制度

环境影响评价制度是指通过对建设项目、政策措施等进行评估,以预测其可能对环境产生的影响,并提出相应的管理措施和保护措施的一种制度。

其目的是确保项目在施工、运营过程中对环境的影响最小化,减少环境破坏和污染。

环境影响评价制度的主要内容包括以下几个方面:

1. 评价范围:对评价对象进行界定,确定需要评估的环境因素和影响范围。

2. 评估方法:采用科学、客观、综合的方法进行环境影响评估,包括现场调查、数据收集、模型分析等。

3. 评估内容:评估对象的环境特征、自然资源、生态系统、社会影响等方面的情况,预测可能产生的环境影响。

4. 评估报告:评估结果以及相应的管理措施和保护措施编写成评估报告,向相关部门和公众公开。

5. 审批和监管:评估报告作为决策依据,审批部门根据评估结果进行项目的审批,并对项目进行监督和管理。

环境影响评价制度的实施可以有效保护环境资源,降低环境风险,提高项目可持续发展水平,促进生态文明建设。

也可以为决策者提供科学参考,减少环境争议和社会矛盾。

同时,环境影响评价制度也需要不断完善和改进,提高评估的准确性和可靠性,更好地保护环境和促进可持续发展。

环境影响评价工作制度一、总则第一条为了加强环境影响评价工作,规范环境影响评价行为,根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规,制定本制度。

第二条环境影响评价工作制度适用于我国境内从事环境影响评价活动的单位和个人。

第三条环境影响评价工作要坚持客观、公正、公开、科学的原则,确保评价结果的准确性和可靠性。

第四条环境影响评价工作要遵循全程监控、动态管理、信息公开、责任追究的原则,确保环境影响评价工作的顺利进行。

二、环境影响评价的组织与实施第五条环境影响评价工作由项目主管部门或者项目业主负责组织进行。

项目主管部门或者项目业主应当明确环境影响评价工作的负责人和具体工作人员。

第六条环境影响评价工作应当按照下列程序进行:(一)项目可行性研究阶段,进行环境影响初步评价;(二)项目环境影响报告书的编制阶段,进行环境影响详细评价;(三)项目环境影响报告书的审批阶段,进行环境影响评价审批;(四)项目施工和运营阶段,进行环境影响监测和评价。

第七条环境影响评价工作应当采用先进的评价方法和技术,确保评价工作的科学性和准确性。

三、环境影响评价的内容与要求第八条环境影响评价应当包括下列内容:(一)项目所在地的环境现状;(二)项目可能对环境产生的影响;(三)项目对环境保护的措施和效果;(四)项目对周边环境的影响;(五)项目对人群健康的影响;(六)项目对生态系统的影响;(七)项目对环境风险的影响;(八)项目对环境质量的影响;(九)项目对环境经济的影响;(十)项目对环境政策的影响。

第九条环境影响评价报告书应当符合下列要求:(一)内容完整,数据准确,论述清晰;(二)提出的环境保护措施切实可行;(三)评价结果客观公正,结论明确;(四)格式规范,文字表述准确简练;(五)附件齐全,图表清晰。

四、环境影响评价的审批与监管第十条环境影响评价报告书应当报项目主管部门或者项目所在地环境保护部门审批。

项目主管部门或者项目所在地环境保护部门应当自收到环境影响评价报告书之日起六十日内作出审批决定。

环境影响评价制度

环境影响评价制度是一种政策和程序,旨在预防和控制规划和建设项目对环境的不良影响。

这一制度要求在规划和建设项目实施前,对其可能产生的环境影响进行调查、预测和评估。

目的是为了指导各类组织(如企业、公司)取得和表现正确的环境行为,促进经济、社会和环境的协调发展。

在我国,环境影响评价制度是环境保护法律制度中的一项重要内容。

根据2002 年颁布并于2003 年实施的《中华人民共和国环境影响评价法》,环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施,并进行跟踪监测的方法与制度。

环境影响评价制度包括以下几个方面:

1. 初步审查:对项目可行性研究报告或其他相关文件进行初步审查,确保项目符合环境保护要求。

2. 编制环境影响评价文件:项目单位需按照相关法规和标准,对项目的环境影响进行调查、预测和评估,编制环境影响评价文件。

3. 审核环境影响评价文件:环保部门对项目单位提交的环境影响评价文件进行审核,决定是否批准项目的实施。

4. 施工期间的环境保护管理:项目单位在施工过程中,需按照环境影响评价文件的要求,采取相应的环境保护措施。

5. 竣工环境保护验收:项目单位在工程竣工后,需向环保部门提交竣工环境保护验收申请,经审核合格后,方可投入正式运营。

6. 环境影响后评价:在项目运营一段时间后,对项目实施过程中的环境保护措施进行总结和评价,为今后类似项目的环境保护提供借鉴。

通过实施环境影响评价制度,可以有效地预防和控制各类项目对环境的不良影响,促进经济、社会和环境的可持续发展。

环境影响评价制度环境影响评价制度:指在某地区进行可能影响环境的工程建设,在规划或其他活动之前,对其活动可能造成的周围地区环境影响进行调查、预测和评价,并提出防治环境污染和破坏的对策,以及制定相应方案。

概述环境影响评价制度是指在进行建设活动之前,对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定,提出防治措施,并按照法定程序进行报批的法律制度。

环境影响评价制度,是实现经济建设、城乡建设和环境建设同步发展的主要法律手段。

建设项目不但要进行经济评价,而且要进行环境影响评价,科学地分析开发建设活动可能产生的环境问题,并提出防治措施。

通过环境影响评价,可以为建设项目合理选址提供依据,防止由于布局不合理给环境带来难以消除的损害;通过环境影响评价,可以调查清楚周围环境的现状,预测建设项目对环境影响的范围、程度和趋势,提出有针对性的环境保护措施;环境影响评价还可以为建设项目的环境管理提供科学依据。

应用范围环境影响评价的范围,一般是限于对环境质量有较大影响的各种规划、开发计划、建设工程等。

美国《国家环境政策法》规定,对人类环境质量有重大影响的每一项建议或立法建议或联邦的重大行动,都要进行环境影响评价。

在法国,除城市规划必须作环境影响评价外,其他项目根据规模和性质的不同分为三类:必须作正式影响评价的大型项目,如以建设城市、工业、开发资源为目的的造地项目,占地面积3000平方米以上或投资超过600万法郎的有关项目等;须作简单影响说明的中型项目,如已批准的矿山调查项目,500千瓦以下的水利发电设备等;可以免除影响评价的项目,即对环境无影响或影响极小的建设项目。

法国政府在1977年公布的1141号政令附则中,详细列举了三类不同项目的名单。

在立法上这比使用“对环境有重大影响”这样笼统的概念明确得多。

有些国家或地方政府对适用环境影响评价的范围规定得较为广泛。

瑞典的《环境保护法》规定,凡是产生污染的任何项目都须事先得到批准,对其中使用较大不动产(土地、建筑物和设备)的项目,则要进行环境影响评价。

梳理我国环境影响评价制度梳理我国环境影响评价制度一、引言环境影响评价(Environmental Impact Assessment,简称EIA)是指对建设项目、政策、规划等在实施前进行的一种预测和评估,以确定其可能产生的环境影响,并提出相应的环境保护措施。

我国环境影响评价制度自20世纪80年代初引进后,经过不断完善和发展,已成为我国重要的环保管理工具之一。

二、基本原则1. 预防为主原则:通过预测和评估项目可能产生的环境影响,提前采取相应措施,避免或减少不良环境影响。

2. 公众参与原则:鼓励公众参与决策过程,接受公众监督,并提供信息公开途径。

3. 综合协调原则:将环境因素纳入决策过程中,在经济、社会和生态可持续发展之间达到平衡。

4. 责任追究原则:明确各方责任,并对违反规定者进行法律追究。

三、法律法规支持1. 《中华人民共和国环境影响评价法》:规定了环境影响评价的基本原则、程序和要求,明确了相关责任和处罚措施。

2. 《环境保护法》:强调了对环境影响评价工作的支持和监督。

3. 《建设项目环境保护管理条例》:详细规定了建设项目环境影响评价的具体要求和程序。

四、制度框架1. 环境影响评价文件编制a. 确定项目类型:按照国家规定,将项目划分为不同类别,并确定适用的环境影响评价文件编制指南。

b. 编写环境影响报告书:开展现场调查、数据收集和预测分析,编写详尽的报告书,包括项目概况、环境基线状况、可能产生的环境影响等内容。

c. 公众参与:组织公众听证会,接受公众意见并进行记录。

2. 环境影响评价审批a. 提交审批材料:申请人将编制好的环境影响报告书提交给相关部门,并缴纳相应费用。

b. 评估审查:相关部门组织专家对环境影响报告书进行审查,评估其科学性和合规性。

c. 公示和听证:将审批结果公示,并组织听证会,接受公众意见并进行记录。

d. 审批决策:根据评估结果和公众意见,相关部门作出环境影响评价的审批决策。

3. 环境管理与监督a. 监测与监察:建设项目实施过程中,相关部门对环境影响进行监测和监察,确保项目符合环境影响报告书中的要求。

第一章总则第一条为了加强对规划的环境影响评价工作,提高规划的科学性,从源头预防环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国环境影响评价法》,制定本条例。

第二条国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开辟利用规划(以下称综合性规划),以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开辟的有关专项规划(以下称专项规划) ,应当进行环境影响评价。

依照本条第一款规定应当进行环境影响评价的规划的具体范围,由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门拟订,报国务院批准后执行。

第三条对规划进行环境影响评价,应当遵循客观、公开、公正的原则。

第四条国家建立规划环境影响评价信息共享制度。

县级以上人民政府及其有关部门应当对规划环境影响评价所需资料实行信息共享。

第五条规划环境影响评价所需的费用应当按照预算管理的规定纳入财政预算,严格支出管理,接受审计监督。

第六条任何单位和个人对违反本条例规定的行为或者对规划实施过程中产生的重大不良环境影响,有权向规划审批机关、规划编制机关或者环境保护主管部门举报。

有关部门接到举报后,应当依法调查处理。

第二章评价第七条规划编制机关应当在规划编制过程中对规划组织进行环境影响评价。

第八条对规划进行环境影响评价,应当分析、预测和评估以下内容:(一)规划实施可能对相关区域、流域、海域生态系统产生的整体影响;(二)规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响;(三)规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。

第九条对规划进行环境影响评价,应当遵守有关环境保护标准以及环境影响评价技术导则和技术规范。

规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定;规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定,并抄送国务院环境保护主管部门备案。

环境影响评价制度第一章总则第一条为了加强对规划的环境妨碍评价工作,提高规划的科学性,从源头预防环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的全面协调可持续进展,依照《中华人民共和国环境妨碍评价法》,制定本条例。

第二条国务院有关部门、设区的市级以上地点人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开辟利用规划(以下称综合性规划),以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、都市建设、旅游、自然资源开辟的有关专项规划(以下称专项规划),应当进行环境妨碍评价。

根据本条第一款规定应当进行环境妨碍评价的规划的具体范围,由国务院环境爱护主管部门会同国务院有关部门拟订,报国务院批准后执行。

第三条对规划进行环境妨碍评价,应当遵循客观、公开、公正的原则。

第四条国家建立规划环境妨碍评价信息共享制度。

县级以上人民政府及其有关部门应当对规划环境妨碍评价所需资料实行信息共享。

第五条规划环境妨碍评价所需的费用应当按照预算治理的规定纳入财政预算,严格支出治理,同意审计监督。

第六条任何单位和个人对违反本条例规定的行为或者对规划实施过程中产生的重大别良环境妨碍,有权向规划审批机关、规划编制机关或者环境爱护主管部门举报。

有关部门接到举报后,应当依法调查处理。

第二章评价第七条规划编制机关应当在规划编制过程中对规划组织进行环境妨碍评价。

第八条对规划进行环境妨碍评价,应当分析、预测和评估以下内容:(一)规划实施可能对相关区域、流域、海域生态系统产生的整体妨碍;(二)规划实施可能对环境和人群健康产生的长远妨碍;(三)规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。

第九条对规划进行环境妨碍评价,应当遵守有关环境爱护标准以及环境妨碍评价技术导则和技术规范。

规划环境妨碍评价技术导则由国务院环境爱护主管部门会同国务院有关部门制定;规划环境妨碍评价技术规范由国务院有关部门依照规划环境妨碍评价技术导则制定,并抄送国务院环境爱护主管部门备案。

环境影响评价制度随着社会和经济的发展,环保问题越来越受关注。

环境影响评价制度是指建设单位在进行新项目(尤其是大型工程)前,对环境进行评价,预测和分析其可能造成的环境影响,采取措施予以防治,保护环境的制度。

环境影响评价制度是中国1990年代初引进和发展起来的。

我国的环境影响评价制度是与保护环境以及促进经济发展相协调发展的,以环境为中心,立足于整体性和系统性,为落实科学发展观和可持续发展战略作出重要贡献。

环境影响评价制度的功能主要包括以下几个方面:1.保护环境:环境影响评价制度可以对建设项目进行评价,确定这些项目可能产生的环境影响,并提出控制和防治措施,保障生态环境、资源和人民群众的权益。

2.促进可持续发展:环境影响评价制度可以协调经济建设和环境保护两者之间的关系,为可持续发展提供有力保障。

3.促进科技创新:环境影响评价制度的落实需要不断进行科学研究,推广应用新技术、新方法,促进科技创新发展,不断提高评价水平和科学性。

4.建立公众参与机制:环境影响评价制度强调公众的参与,将项目的环境影响公开,允许公众参与,保障公众利益。

在实践中,环境影响评价制度也存在一些问题和挑战:1.法律法规的不完善:环境影响评价法律法规还需要进一步完善,为监管提供法律依据。

2.评价标准的不一致:由于各行业采用的标准不统一,导致评价结果难以比较,需要统一标准。

3.技术手段落后:当前环境影响评价还是基于传统的评估方法,缺少先进科技手段的支持。

4.监管不到位:在一些地方,监管机构尤其是地方监管机构的能力不足,对环境影响评价的监督管理不到位。

综上所述,环境影响评价制度对保护环境、促进可持续发展等方面都有着积极作用。

但也需要解决一些问题,确保其可持续发展。

最终的目标是建立一个完善、科学、公平、公正、可持续的环保制度,为环保事业发展提供保障。

环境影响评价制度第一章总则第一条为了加强对规划的环境影响评价工作,提高规划的科学性,从源头预防环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国环境影响评价法》,制定本条例。

第二条国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划以下称综合性规划,以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划以下称专项规划,应当进行环境影响评价。

依照本条第一款规定应当进行环境影响评价的规划的具体范围,由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门拟订,报国务院批准后执行。

第三条对规划进行环境影响评价,应当遵循客观、公开、公正的原则。

第四条国家建立规划环境影响评价信息共享制度。

县级以上人民政府及其有关部门应当对规划环境影响评价所需资料实行信息共享。

第五条规划环境影响评价所需的费用应当按照预算管理的规定纳入财政预算,严格支出管理,接受审计监督。

第六条任何单位和个人对违反本条例规定的行为或者对规划实施过程中产生的重大不良环境影响,有权向规划审批机关、规划编制机关或者环境保护主管部门举报。

有关部门接到举报后,应当依法调查处理。

第二章评价第七条规划编制机关应当在规划编制过程中对规划组织进行环境影响评价。

第八条对规划进行环境影响评价,应当分析、预测和评估以下内容一规划实施可能对相关区域、流域、海域生态系统产生的整体影响;二规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响;三规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。

第九条对规划进行环境影响评价,应当遵守有关环境保护标准以及环境影响评价技术导则和技术规范。

规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定;规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定,并抄送国务院环境保护主管部门备案。

环境影响评价制度第一章总则第一条为了加强对规划的环境影响评价工作,提高规划的科学性,从源头预防环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国环境影响评价法》,制定本条例。

第二条国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划(以下称综合性规划),以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划(以下称专项规划),应当进行环境影响评价。

依照本条第一款规定应当进行环境影响评价的规划的具体范围,由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门拟订,报国务院批准后执行。

第三条对规划进行环境影响评价,应当遵循客观、公开、公正的原则。

第四条国家建立规划环境影响评价信息共享制度。

县级以上人民政府及其有关部门应当对规划环境影响评价所需资料实行信息共享。

第五条规划环境影响评价所需的费用应当按照预算管理的规定纳入财政预算,严格支出管理,接受审计监督。

第六条任何单位和个人对违反本条例规定的行为或者对规划实施过程中产生的重大不良环境影响,有权向规划审批机关、规划编制机关或者环境保护主管部门举报。

有关部门接到举报后,应当依法调查处理。

第二章评价第七条规划编制机关应当在规划编制过程中对规划组织进行环境影响评价。

第八条对规划进行环境影响评价,应当分析、预测和评估以下内容:(一)规划实施可能对相关区域、流域、海域生态系统产生的整体影响;(二)规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响;(三)规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。

第九条对规划进行环境影响评价,应当遵守有关环境保护标准以及环境影响评价技术导则和技术规范。

规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定;规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定,并抄送国务院环境保护主管部门备案。

环境影响评价制度一、引言环境问题近年来逐渐引起人们的关注和重视。

为了保护自然环境、维护生态平衡,各国纷纷建立了环境影响评价制度。

本文将重点探讨环境影响评价制度的定义、意义、主要内容以及在实际应用中的问题与挑战。

二、环境影响评价制度的定义环境影响评价制度是指在工程、建设项目或政策法规制定前,对其可能产生的环境影响进行全面、系统的评估,以便采取相应的环境保护措施并为决策者提供科学依据的制度。

三、环境影响评价制度的意义1. 保护自然环境环境影响评价制度的实施可以提前预测和评估工程项目对环境的潜在影响,从而采取相应措施降低负面影响,保护自然环境,减少生态系统破坏。

2. 促进可持续发展通过对项目进行环境影响评价,可以发现并规避潜在的环境风险,促进可持续发展。

评估结果可以为决策者提供科学依据,使其在项目实施过程中更加注重环境保护,符合可持续发展的原则。

3. 加强环境管理环境影响评价制度的实施,要求项目实施者提前进行环境影响评估,并按照评估结果制定环境保护措施,加强环境管理。

这有助于提高企业的环境意识,推动企业实施环境友好型的生产经营。

四、环境影响评价制度的主要内容1. 项目背景与目标环境影响评价报告应包括项目的背景、目标,明确项目的规模、位置等基本信息。

2. 环境基线调查对项目建设区域的环境现状进行详细调查,包括大气、水、土壤、生物多样性等各个方面,获取环境基线数据。

3. 环境影响评价方法根据项目的具体情况,采用相应的环境影响评价方法,对项目可能产生的环境影响进行评估和预测。

4. 环境保护措施根据评估结果,提出相应的环境保护措施,包括减少污染物排放、改善环境生态、节约能源资源等方面的举措。

5. 风险评估与应急预案评估项目可能带来的环境风险,并制定相应的应急预案,以应对可能发生的环境事故。

6. 环境管理与监测明确项目实施过程中的环境管理责任,建立环境监测系统,定期对项目的环境影响进行监测和评估。

五、环境影响评价制度的问题与挑战1. 技术标准不一不同地区、不同项目对环境影响评价的技术标准有所差异,制定统一的标准是一个亟待解决的问题。

简述环境影响评价制度及其主要内容环境影响评价制度(Environmental Impact Assessment System)是指根据国家法律法规,对新建、扩建、改建项目可能产生的环境影响进行评价并提出相应的环境保护措施的一种制度。

1. 目标和原则:环境影响评价制度的目标是保障人民群众的健康和生态环境的可持续发展。

其原则包括公开透明、科学客观、公正公平、参与性和可操作性等。

2. 项目范围界定:确定项目的范围和边界,明确需要进行环境影响评价的项目类型和规模。

也要考虑跨境影响、累积影响等因素。

3. 环境影响预测:对项目可能产生的环境影响进行预测和评估,包括大气、水域、土壤、生态系统和人类活动等方面的影响。

预测一般包括行为、介质传递和效应等环节。

4. 环境管理措施:根据环境影响评价的结果,针对不同的环境影响,制定相应的环境管理措施和应急预案。

进行大气治理、水污染防治、生态保护等。

5. 监测与评估:对项目实施后的环境影响进行监测和评估。

监测内容包括环境介质的污染物浓度、生物多样性变化和环境质量等。

6. 公众参与:环境影响评价制度强调公众的参与和信息公开,在评价过程中为公众提供信息、听取意见,并对公众提出的合理意见和建议进行反馈和采纳。

7. 法律法规支持:环境影响评价制度有专门的法律法规支持,例如《中华人民共和国环境影响评价法》。

这些法律法规规定了评价的程序、责任主体和监管机构等。

环境影响评价制度的具体实施包括以下步骤:1. 项目申报:项目申报单位向相关环境保护部门提交项目申报书和必要的资料。

2. 环境影响评价报告编制:由项目申报单位委托专业机构编制环境影响评价报告。

3. 公众参与:公众可以对环境影响评价报告进行审查,并提出合理意见和建议。

4. 环境影响评价审批:环境保护部门对环境影响评价报告进行审批,并提出需要补充改进的意见。

5. 环境管理措施实施:申报单位按照环境影响评价报告的要求,实施环境管理措施。

一、基本概念境影响评价(Environmentai Impact Assessment,简称EIA)制度是指可能对环境有影响的建设和开发项目,在其兴建之前,对其可能造成的环境影响进行调查、预测和评价,提出环境影响及防治方案的报告,按照法定程序经环境行政机关进行审批的法律制度。

它是预防性环境政策的重要支柱之一,是环境管理的一项基本制度。

环境影响评价是政府基于保护生态环境的目的所进行的活动,其目的在于使政府在决策或人们在从事相应生产活动时,充分考虑此行为对生态环境的影响,尽可能地避免由此对环境造成的不利影响,从而使行政机关对环境价值的考虑更科学、更民主。

二、环境影响评价制度的由来和发展(历史沿革) 八大事件重大污染公害事件唤起世人环保意识。

1,马斯河谷烟雾事件:比利时1930 年12 月马斯河谷地带分布着三个钢铁厂、四个玻璃厂、三个炼锌厂和炼焦、硫酸、化肥等许多工厂。

1930年12 月初,在两岸耸立90米高山的峡谷地区,出现了大气逆温层,浓雾覆盖河谷,工厂排到大气中的污染物被封闭在逆温层下,不易扩散,浓度急剧增加,造成大气污染物事件。

一周内几千人受害发病, 60 人死亡,为平时同期死亡人数的10.5 倍,家畜也死亡许多。

发病症状流泪、喉痛、胸痛、咳嗽、呼吸困难等。

推断当时大气二氧化硫浓度为25—100毫克/ 立方米。

2,多诺拉烟雾事件:美国1948 年10 月多诺拉镇是一个两岸耸立着100 米高山的马蹄形河谷,盆地中有大型炼铁厂、硫酸厂和炼锌厂。

1948年10月,该镇发生轰动一时的空气污染事件,这个小镇当时只有14000人, 4 天内就有5900人因空气污染而患病, 20 人死亡。

3,伦敦烟雾事件:英国1952 年12月伦敦位于泰晤士河开阔河谷中, 1952年12月5—9 日,几乎在英国全境有大雾和逆温层。

伦敦上空因受冷高压影响,出现无风状态和60—150 米低空逆温层,使从家庭和工厂排出的燃煤烟尘被封盖滞留在低空逆温层下, 导致4000 人死亡。

4,洛杉矶光化学烟雾事件:美国1955 年洛杉矶市有350 多万辆汽车,每天有1000多吨烃类, 430 多吨氮氧化合物和4200吨一氧化碳排入大气中,经太阳光能作用,发生光化学反应,生成一种浅兰色光化学烟雾, 在1955年一次事件中, 仅65岁以上老人就死亡400 人。

5,水俣事件:日本1953 年—1979年熊本县水俣湾地区自1953 年以来,经常发现生怪病的人。

病人开始面部呆痴、全身麻木、口齿不清、步态不稳、进而耳聋失明、最后精神失常、全身弯曲、高叫而死。

还出现“自杀猫”、“自杀狗”等怪现象。

截止1979 年1 月受害人数达1004 人,死亡206 人,到1959 年才揭开这谜,是某工厂排出的含汞废水污染了水俣海域,鱼贝类富集了水甲基汞,人或动物吃鱼贝后,引起中毒或死亡。

6,富山事件:日本1955年—1965年55 年后,日本富山神通川两岸,发现一种怪病,开始手、脚、腰等全身关节疼痛。

几年后,骨骼变形易折,周身骨骼疼痛,整天喊疼的“骨痛”,最后病人饮食不进、在痛疼中死去或自杀。

到65 年底,近100 人因“骨痛病”死亡。

到61 年才查明是当地铝厂排放含镉废水,人吃大米和饮用含镉的水而造成。

7,四日市事件:日本1955 年—1972 年四日市是一个以“石油联合企业”为主的城市。

55年以来,工厂每年排到大气中的粉尘和S02总量达13万吨,使这个城市终年烟雾迷漫。

使人患支气管炎、支气管哮喘、肺气肿及肺癌等呼吸道疾病,称为“四日气喘病”。

截止1972年,日本全国这种病患者高达6376 人。

8,米糠油事件:日本,1968 年九州发现一种怪病,开始眼皮肿、手掌出汗、全身起红疙瘩;严重时恶心呕吐、肝功能降低、慢慢全身肌肉疼痛、咳嗽不止,有的引起急性肝炎或医疗无效而死。

该年七、八月份患者达5000 人,死亡16 人。

这是由一家工厂生产米糠油工艺过程中,使载热体多氯联苯混入油中,造成患者中毒或死亡。

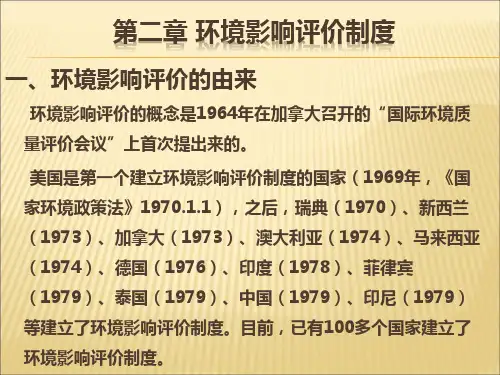

国外环境影响评价制度发展环境影响评价的概念最早是在1964 年加拿大召开的一次国际环境质量评价的学术会议上提出来的。

而环境影响评价作为一项正式的法律制度则首创于美国。

1969 年美国《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act of 1969,NEPA)把环境影响评价作为联邦政府管理中必须遵循的一项制度。

根据该法第一章第二节的规定,美国联邦政府机关在制定对环境具有重大影响的立法议案和采取对环境有重大影响的行动时,应由负责官员提供一份详细的环境影响评价报告书。

到70 年代末美国绝大多数州相继建立了各种形式的环境影响评价制度。

1977 年,纽约州还制定了专门的《环境质量评价法》。

1987年美国制定了《国家环境政策法实施程序的条例》。

美国的环境影响评价制度确立以后,很快得到其它国家的重视,并为许多国家所采用。

瑞典在其1969 年的《环境保护法》对环境影响评价制度作了规定,日本于1972年6月6日由内阁批准了公共工程的环境保护办法,首次引入环境影响评价思想。

澳大利亚于1974 年制定了《环境保护(建议的影响)法》(Environmental Protection Act), 法国于1976 年通过的《自然保护法》第2 条规定了环境影响评价制度,英国于1988 年制定了《环境影响评价条例》。

进入90 年代以后,德国于1990 年、加拿大于1992 年,日本于1997 年也先后制定了以《环境影响评价法》为名称的专门法律。

俄罗斯也于1994 年制定了《俄罗斯联邦环境影响评价条例》。

我国台湾地区、香港地区亦有专门的环境影响评价法或条例。

据统计,到1996 年全世界已有85 个国家制定了有关环境影响评价的立法。

环境影响评价制度不仅为多数国家的国内立法所吸收,而且也已为越来越多的国际环境条约所采纳,如在《跨国界的环境影响评价公约》、《生物多样性公约》、《气候变化框架公约》等中都对环境影响评价制度作了规定,环境影响评价制度正逐步成为一项各国以及国际社会通用的一项环境管理制度和措施。

1972 年联合国斯德哥尔摩人类环境会议之后,我国开始对环境影响评价制度进行探讨和研究。

1979年颁布的《环境保护法(试行)》借鉴国外的做法,对这一制度作了规定。

该法第6 条规定:"一切企业、事业单位的选址、设计、建设和生产,都必须防止对环境的污染和破坏。

在进行新建、改建和扩建工程时,必须提出对环境影响的报告书,经环境保护部门和其他部门审查批准后才能进行设计" ,从此,我国从立法上确立了环境影响评价制度。

为了全面落实环境影响评价制度,1981 年,原国务院环境保护委员会、国家计委和国家经委联合发布了《基本建设项目环境保护管理办法》,对环境影响评价的范围、内容、程序作了具体规定。

1986 年国家又对《基本建设项目环境保护管理办法》作了修订,又颁布了《建设项目环境保护管理办法》,把评价的范围从原来的基本建设项目扩大到所有对环境有影响的建设项目,并针对评价制度实行几年的情况对评价内容、程序、法律责任等作了修改、补充和更具体的规定,从而在我国确立了内容较为完整的环境影响评价制度。

除此之外,我国通过各种具体立法对环境影响评价制度作了规定。

如1982 年颁布的《海洋环境保护法》、1984年颁布的《水污染防治法》、1987 年颁布的《大气污染防治法》、1988 年颁布的《水法》、1988 年颁布的《野生动物保护法》等法律中对海洋环境影响评价、水环境影响评价、大气环境影响评价、水资源环境影响评价、野生动物环境影响评价等作了明确规定。

为了进一步加强对建设项目环境保护的管理,1998年11月18日,国务院审议通过了《建设项目环境保护管理条例》(以下简称《条例》),对1986 年的《基本建设项目环境保护管理办法》进行补充、修改、完善,并提升为行政法规。

至此,可以说我国的环境影响评价制度进入一个新的发展阶段。

为了贯彻实施《条例》,1999 年国家环境保护总局公布了《建设项目环境影响评价证书管理办法》、《建设项目环境保护分类管理名录》、《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》等,形成了较为完善的环境影响评价法律制度体系。

三、四、我国环境影响评价制度发展情况(发展状况)我国环境影响评价制度的立法经历了三个阶段。

第一阶段为创立阶段。

1973年首先提出环境影响评价的概念,1979年颁布的《环境保护法(试行)》使环境影响评价制度化、法律化。

1981年发布的《基本建设项目环境保护管理办法》专门对环境影响评价的基本内容和程序作了规定。

后经修改,1986年颁布了《建设项目环境保护管理办法》,进一步明确了环境影响评价的范围、内容、管理权限和责任。

第二阶段为发展阶段。

1989年颁布正式《环境保护法》,该法第13条规定:“建设污染环境的项目,必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目产生的污染和对环境的影响做出评价,规定防治措施,经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

环境影响报告书经批准后,计划部门方可批准建设项目设计任务书。

”1998年,国务院颁布了《建设项目环境保护管理条例》,进一步提高了环境影响评价制度的立法规格,同时环境影响评价的适用范围、评价时机、审批程序、法律责任等方面均做出了很大修改。

1999年3月国家环保总局颁布《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》,使我国环境影响评价走上了专业化的道路。

第三阶段为完善阶段。

针对《建设项目环境保护管理条例》的不足,适应新形势发展的需要,2003年9月1日起施行的《环境影响评价法》可以说是我国环境影响评价制度发展历史上的一个新的里程碑,是我国环境影响评价走向完善的标志。

五、六、环境影响评价制度的应用范围环境影响评价的范围,一般是限于对环境质量有较大影响的各种规划、开发计划、建设工程等。

美国《国家环境政策法》规定,对人类环境质量有重大影响的每一项建议或立法建议或联邦的重大行动,都要进行环境影响评价。

在法国,除城市规划必须作环境影响评价外,其他项目根据规模和性质的不同分为三类:必须作正式影响评价的大型项目,如以建设城市、工业、开发资源为目的的造地项目,占地面积3000平方米以上或投资超过600万法郎的有关项目等;须作简单影响说明的中型项目,如已批准的矿山调查项目,500千瓦以下的水利发电设备等;可以免除影响评价的项目,即对环境无影响或影响极小的建设项目。

法国政府在1977年公布的1141号政令附则中,详细列举了三类不同项目的名单。

在立法上这比使用“对环境有重大影响”这样笼统的概念明确得多。

有些国家或地方政府对适用环境影响评价的范围规定得较为广泛。