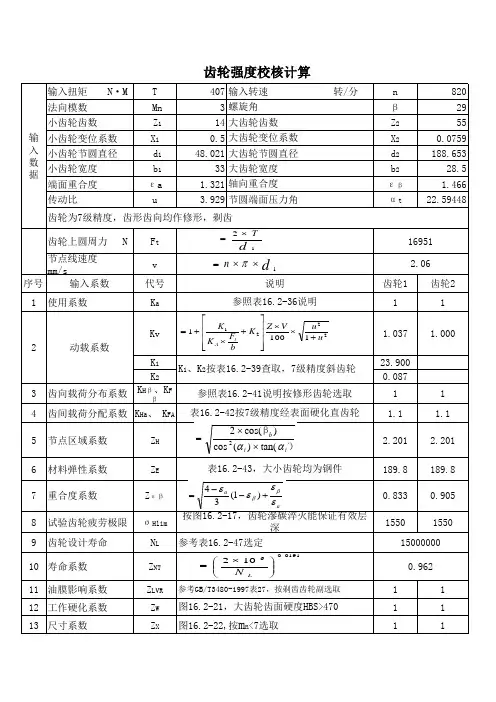

设计齿轮强度校核

- 格式:xls

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:4

齿轮强度校核的新方法(图文)论文导读:使用有限元分析软件ANSYS对齿轮进行强度分析,可对齿轮的强度设计提供可靠的根据,实现变速器齿轮的计算机辅助设计,能够加快设计进程、缩短研制周期、提高设计质量。

本文应用了APDL,即ANSYS参数化设计语言(ANSYSParametricDesignLanguage),设计直齿圆柱齿轮模块与应用ANSYS有限元软件进行有限元分析方面,做一些初步的探索。

关键词:ANSYS,直齿圆柱齿轮,接触应力,齿根弯曲应力0引言齿轮作为在机械结构中经常用到的重要的传动零件,其强度直接影响到整个机械结构的工作性能与寿命,然而在传统齿轮设计中,齿轮的强度校核过程与设计过程要紧是通过人工设计完成,计算繁琐,设计周期长且难以实现优化设计。

本文使用有限元分析法对渐开线标准圆柱直齿轮进行接触应力与齿根弯曲应力进行分析计算。

同时在有限元分析中,对AYSYS[1]软件进行二次开发,即应用了APDL[2]语言,自动实现了齿轮的参数精确建模,自习惯网格划分与有限元强度分析。

最后与传统经典方法进行了对比分析,证明了本方法的准确性。

具有实际操作性与推广价值。

论文发表。

1.齿轮强度分析的基本要求在机械专业中,减速机是要紧的重要的传动机构,而齿轮传动是其中最常见的实现方式。

论文发表。

因此齿轮零件的设计就显得尤为重要。

其中齿轮应力强度校核是齿轮结构设计的前提,只有相互啮合的齿轮通过了接触与弯曲强度校核计算,才能进行齿轮结构设计。

当然相互啮合的齿轮种类十分繁杂。

这里我们为方便起见,只考虑渐开线标准圆柱直齿轮的问题。

传统的应力强度校核计算十分烦琐,需要查阅机械设计手册中大量的数据(包含图形与图表)。

而传动机构中往往是多对齿轮啮合,其中有一对不符合要求,整个计算就得重来,耗费了设计者大量的精力。

因此借助计算机及相应软件完成对齿轮的优化设计十分必要。

使用有限元分析软件ANSYS对齿轮进行强度分析,可对齿轮的强度设计提供可靠的根据,实现变速器齿轮的计算机辅助设计,能够加快设计进程、缩短研制周期、提高设计质量。

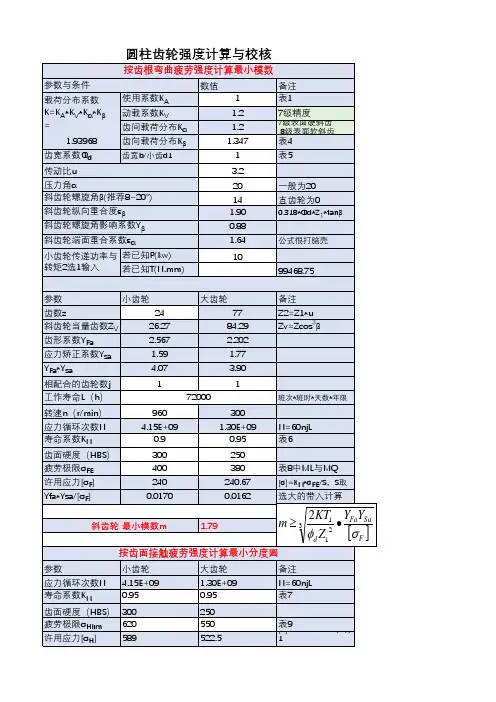

齿轮校核:软齿面齿轮按接触疲劳强度设计,按弯曲疲劳强度校核;硬齿面齿轮按弯曲疲劳强度设计,按接触疲劳强度校核。

齿轮:齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件。

齿轮在传动中的应用很早就出现了。

19世纪末,展成切齿法的原理及利用此原理切齿的专用机床与刀具的相继出现,随着生产的发展,齿轮运转的平稳性受到重视。

发展起源:历史在西方,公元前300年古希腊哲学家亚里士多德在《机械问题》中,就阐述了用青铜或铸铁齿轮传递旋转运动的问题。

希腊著名学者亚里士多德和阿基米德都研究过齿轮,希腊有名的发明家古蒂西比奥斯在圆板工作台边缘上均匀地插上销子,使它与销轮啮合,他把这种机构应用到刻漏上。

这约是公元前150年的事。

在公元前100年,亚历山人的发明家赫伦发明了里程计,在里程计中使用了齿轮。

公元1世纪时,罗马的建筑家毕多毕斯制作的水车式制粉机上也使用了齿轮传动装置。

到14世纪,开始在钟表上使用齿轮。

东汉初年(公元1世纪)已有人字齿轮。

三国时期出现的指南车和记里鼓车已采用齿轮传动系统。

晋代杜预发明的水转连磨就是通过齿轮将水轮的动力传递给石磨的。

史书中关于齿轮传动系统的最早记载,是对唐代一行、梁令瓒于725年制造的水运浑仪的描述。

北宋时制造的水运仪象台(见中国古代计时器)运用了复杂的齿轮系统。

明代茅元仪著《武备志》(成书于1621年)记载了一种齿轮齿条传动装置。

1956年发掘的河北安午汲古城遗址中,发现了铁制棘齿轮,轮直径约80毫米,虽已残缺,但铁质较好,经研究,确认为是战国末期(公元前3世纪)到西汉(公元前206~公元24年)期间的制品。

1954年在山西省永济县蘖家崖出土了青铜棘齿轮。

参考同坑出土器物,可断定为秦代(公元前221~前206)或西汉初年遗物,轮40齿,直径约25毫米。

关于棘齿轮的用途,迄今未发现文字记载,推测可能用于制动,以防止轮轴倒转。

1953年陕西省长安县红庆村出土了一对青铜人字齿轮。

根据墓结构和墓葬物品情况分析,可认定这对齿轮出于东汉初年。

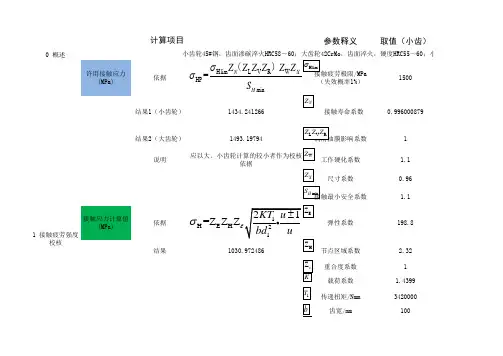

1. 齿面接触疲劳强度的计算齿面接触疲劳强度的计算中,由于赫兹应力是齿面间应力的主要指标,故把赫兹应力作为齿面接触应力的计算基础,并用来评价接触强度。

齿面接触疲劳强度核算时,根据设计要求可以选择不同的计算公式。

用于总体设计和非重要齿轮计算时,可采用简化计算方法;重要齿轮校核时可采用精确计算方法。

分析计算表明,大、小齿轮的接触应力总是相等的。

齿面最大接触应力一般出现在小轮单对齿啮合区内界点、节点和大轮单对齿啮合区内界点三个特征点之一。

实际使用和实验也证明了这一规律的正确。

因此,在齿面接触疲劳强度的计算中,常采用节点的接触应力分析齿轮的接触强度。

强度条件为:大、小齿轮在节点处的计算接触应力均不大于其相应的许用接触应力,即:⑴圆柱齿轮的接触疲劳强度计算1)两圆柱体接触时的接触应力在载荷作用下,两曲面零件表面理论上为线接触或点接触,考虑到弹性变形,实际为很小的面接触。

两圆柱体接触时的接触面尺寸和接触应力可按赫兹公式计算。

两圆柱体接触,接触面为矩形(2axb),最大接触应力σHmax位于接触面宽中线处。

计算公式为:接触面半宽:最大接触应力:•F——接触面所受到的载荷•ρ——综合曲率半径,(正号用于外接触,负号用于内接触)•E1、E2——两接触体材料的弹性模量•μ1、μ2——两接触体材料的泊松比2)齿轮啮合时的接触应力两渐开线圆柱齿轮在任意一处啮合点时接触应力状况,都可以转化为以啮合点处的曲率半径ρ1、ρ2为半径的两圆柱体的接触应力。

在整个啮合过程中的最大接触应力即为各啮合点接触应力的最大值。

节点附近处的ρ虽然不是最小值,但节点处一般只有一对轮齿啮合,点蚀也往往先在节点附近的齿根表面出现,因此,接触疲劳强度计算通常以节点为最大接触应力计算点。

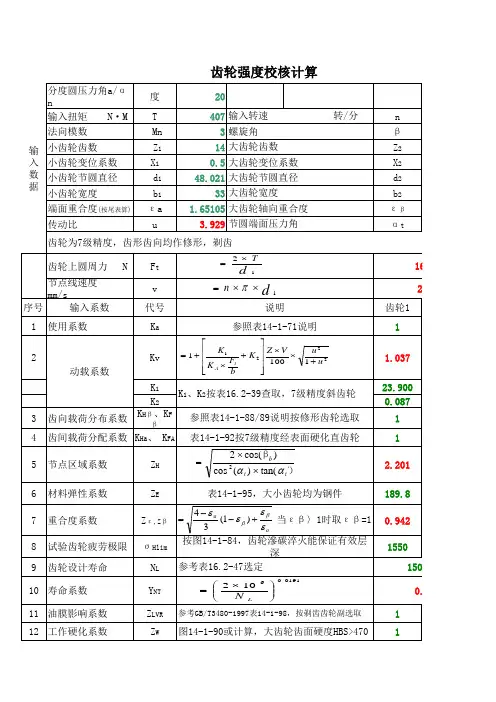

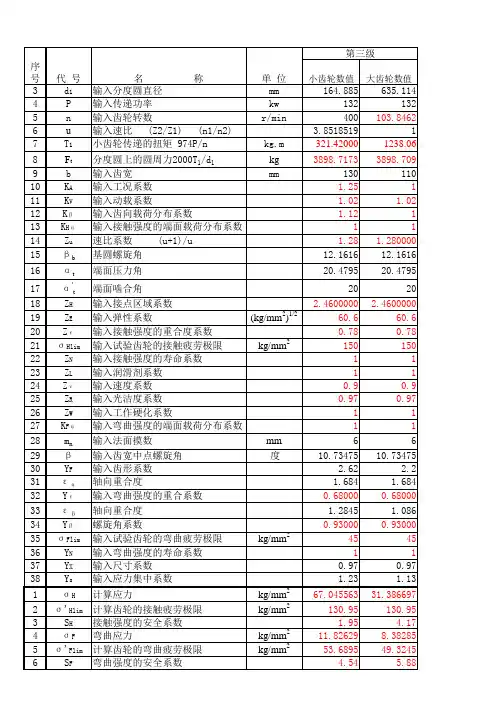

参数直齿圆柱齿轮斜齿圆柱齿轮节点处的载荷为综合曲率半径为接触线的长度为,3)圆柱齿轮的接触疲劳强度将节点处的上述参数带入两圆柱体接触应力公式,并考虑各载荷系数的影响,得到:接触疲劳强度的校核公式为:接触疲劳强度的设计公式为:•KA——使用系数•KV——动载荷系数•KHβ——接触强度计算的齿向载荷分布系数•KHα——接触强度计算的齿间载荷分配系数•Ft——端面内分度圆上的名义切向力,N;•T1——端面内分度圆上的名义转矩,N.mm;•d1——小齿轮分度圆直径,mm;•b ——工作齿宽,mm,指一对齿轮中的较小齿宽;•u ——齿数比;•ψd——齿宽系数,指齿宽b和小齿轮分度圆直径的比值(ψd=b/d1)。

塑料齿轮强度校核在工业生产中,塑料齿轮作为一种常见的传动元件,被广泛应用于各种机械设备中。

塑料齿轮相比金属齿轮具有重量轻、噪音小、润滑要求低等优势,因此备受青睐。

然而,由于塑料材料的特性以及工作环境的恶劣条件,塑料齿轮在使用过程中容易受到外力作用而发生劣化、开裂甚至失效。

因此,对塑料齿轮的强度进行校核显得尤为重要。

在进行塑料齿轮强度校核时,首先需要考虑的是材料的选择。

塑料材料种类繁多,每种材料的力学性能不同,因此需要根据具体的使用环境和受力情况选择合适的材料。

一般来说,常用的塑料材料包括尼龙、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯等。

不同材料的强度、刚度、耐磨性等性能不同,需要根据实际情况进行综合考虑。

其次,对塑料齿轮的结构进行分析也是十分重要的。

塑料齿轮的设计要考虑到受力情况、工作环境、轴向载荷等多种因素,以确保其在使用过程中能够稳定可靠地工作。

在进行强度校核时,需要考虑到齿轮的模数、齿数、齿轮参数等因素,通过有限元分析等方法对齿轮的强度进行评估。

此外,还需要考虑到齿轮的温度、湿度、工作周期等因素对其强度的影响。

塑料材料在不同的工作环境下会受到不同程度的影响,因此需要在强度校核过程中考虑这些因素,以确保齿轮在实际工作中不会因环境因素而发生失效。

最后,在进行塑料齿轮强度校核时,需要结合实际情况进行验证。

通过实际测试、模拟试验等方法,对设计的塑料齿轮进行强度验证,以确保其符合工程要求。

同时,还可以通过对比不同材料、不同结构的齿轮强度设计进行优化,以提高齿轮的使用寿命和可靠性。

总的来说,塑料齿轮强度校核是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑材料选择、结构设计、工作环境等多个因素。

通过系统的分析和验证,可以有效提高塑料齿轮的强度和可靠性,确保其在工业生产中能够稳定可靠地工作。

设计齿轮强度校核齿轮是一种常见的机械传动装置,广泛应用于机械设备中,它能够将电动机或其他动力源的转速和扭矩传递到机械装置中。

在设计齿轮时,强度校核是非常重要的,它能够确保齿轮在运行过程中具有足够的强度和刚度,能够承受来自外部载荷的影响,同时保持良好的运转性能和寿命。

齿轮传动中,主要的应力包括接触应力和弯曲应力。

接触应力是由于齿轮齿面之间的接触而产生的,它的大小与齿轮的载荷、齿数、模数、齿面硬度等因素有关。

弯曲应力是由于齿轮受到外部载荷而产生的弯曲应力,它的大小与载荷、模数、齿轮的几何尺寸以及材料强度等因素有关。

齿轮强度校核的目标是确保齿轮的强度能够满足设计要求,即在规定的工作条件下,齿轮的应力不超过材料的强度,以确保齿轮的安全可靠运行。

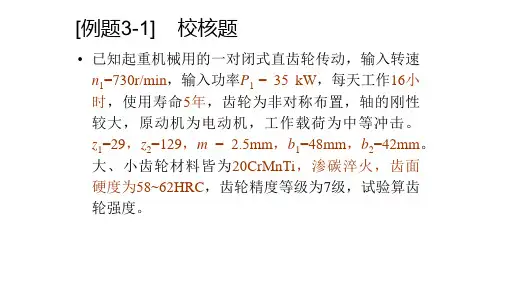

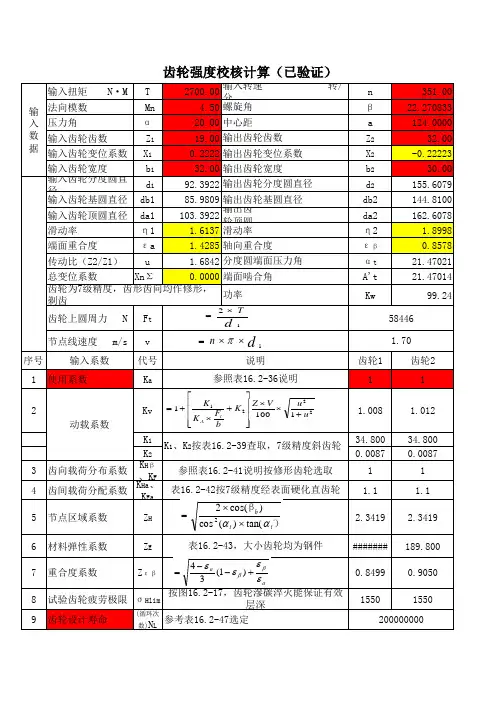

齿轮的强度校核一般由以下几个步骤组成:1.确定齿轮的载荷:根据机械传动系统的设计要求和操作条件,确定齿轮所受到的载荷大小和方向。

2.计算接触应力:根据载荷大小、齿数、模数、齿面硬度等参数,利用接触应力公式计算齿轮齿面的接触应力。

3.计算弯曲应力:根据载荷大小、模数、齿轮的几何尺寸,利用弯曲应力公式计算齿轮受到的弯曲应力。

4.检验强度校核:根据材料的强度参数,比较齿轮的接触应力和弯曲应力与材料强度之间的关系,判断齿轮的强度是否能够满足要求。

5.结构改进:如果齿轮的强度不满足要求,可以采取一些结构改进措施,如增加齿宽、增加齿数、优化齿形等,以提高齿轮的强度。

齿轮的强度校核需要考虑到多个因素,包括载荷、齿数、模数、齿厚、齿轮几何尺寸、材料强度等。

在进行强度校核时,需要进行合理的假设和简化,以简化计算和分析的复杂性。

同时,还需要考虑齿轮的疲劳寿命和可靠性等因素,以确保齿轮的长期使用性能和可靠性。

总之,齿轮强度校核是设计齿轮时非常重要的一环,它能够确保齿轮具有足够的强度和刚度,能够承受来自外部载荷的影响,同时保持良好的运转性能和寿命。

在进行强度校核时,需要综合考虑多个因素,并进行合理的假设和简化,以确保齿轮设计的准确性和可靠性。

齿轮传动机构设计及强度校核一、概述1.优点:传动效率高;工作可靠、寿命长;传动比准确;结构紧凑;功率和速度适用范围很广。

2.缺点:制造成本高;精度低时振动和噪声较大;不宜用于轴间距离较大的传动。

3.设计齿轮——设计确定齿轮的主要参数以及结构形式主要参数有:模数m、齿数z、螺旋角β以及齿宽b、中心距a、直径(分度圆、齿顶圆、齿根圆)、变位系数、力的大小。

齿轮类型:—外形及轴线:—根据装置形式:开式齿轮:齿轮完全外露,润滑条件差,易磨损,用于低速简易设备的传动中闭式齿轮:齿轮完全封闭,润滑条件好半开式齿轮有简单的防护罩—根据齿面硬度(hardness):硬度:金属抵抗其它更硬物体压入其表面的能力;硬度越高,耐磨性越好硬度检测方法:布氏硬度法(HBS)洛氏硬度法(HRC)软齿面齿面硬度≤350HBS 或≤38HRC硬齿面齿面硬度>350HBS或>38HRC二.齿轮传动的失效形式和设计准则齿轮传动的失效形式1)轮齿折断(Tooth breakage)疲劳折断齿根受弯曲应力-初始疲劳裂纹-裂纹不断扩展-轮齿折断2)过载折断短时过载或严重冲击,静强度不够全齿折断—齿宽较小的齿轮局部折断—斜齿轮或齿宽较大的直齿轮措施:增大模数(主要方法)、增大齿根过渡圆角半径、增加刚度(使载荷分布均匀)、采用合适的热处理(增加芯部的韧性)、提高齿面精度、正变位等。

备注:疲劳折断是闭式硬齿面的主要失效形式!疲劳折断产生机理:齿面受交变的接触应力-齿面受交变的接触应力-润滑油进入裂纹并产生挤压-表层金属剥落-麻点状凹坑注意:凹坑先出现在节线附近的齿根表面上,再向其它部位扩展;其形成与润滑油的存在密切相关;常发生于闭式软齿面(HBS≤350)传动中;开式传动中一般不会出现点蚀现象(磨损较快);措施:提高齿面硬度和质量、增大直径(主要方法)等。

3、齿面胶合产生机理:高速重载-摩擦热使油膜破裂-齿面金属直接接触并粘接-齿面相对滑动-较软齿面金属沿滑动方向被撕落。