建筑气候区划标准 一

- 格式:doc

- 大小:35.12 KB

- 文档页数:6

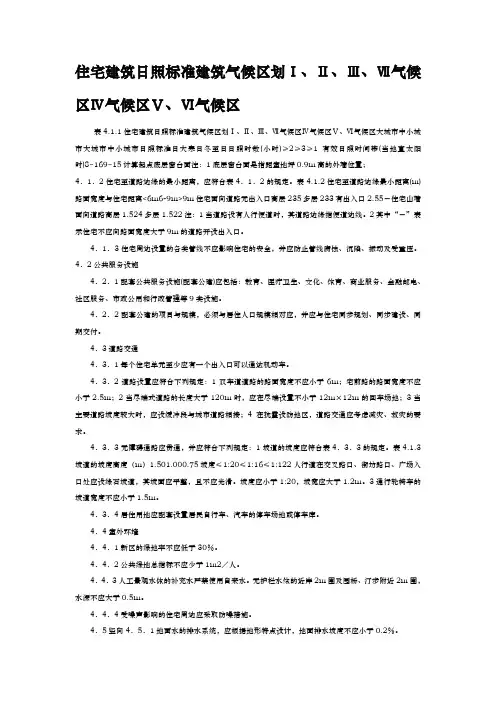

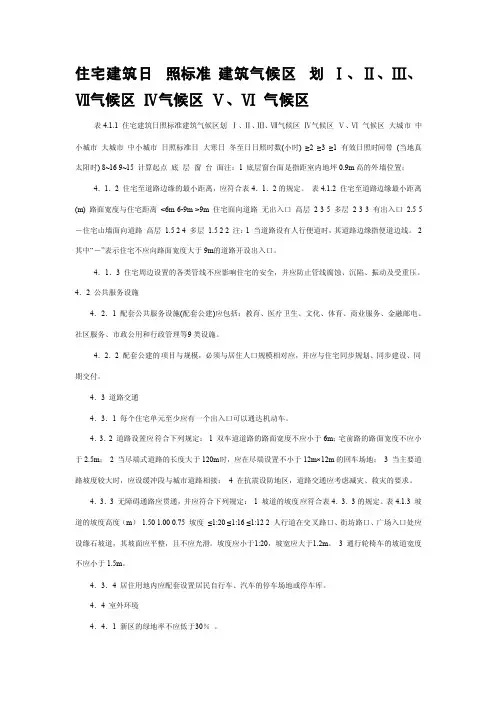

住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区表4.1.1住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区大城市中小城市大城市中小城市日照标准日大寒日冬至日日照时数(小时)≥2≥3≥1有效日照时间带(当地真太阳时)8~169~15计算起点底层窗台面注:1底层窗台面是指距室地坪0.9m高的外墙位置;4.1.2住宅至道路边缘的最小距离,应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2住宅至道路边缘最小距离(m)路面宽度与住宅距离<6m6-9m>9m住宅面向道路无出入口高层235多层233有出入口2.55-住宅山墙面向道路高层1.524多层1.522注:1当道路设有人行便道时,其道路边缘指便道边线。

2其中“-”表示住宅不应向路面宽度大于9m的道路开设出入口。

4.1.3住宅周边设置的各类管线不应影响住宅的安全,并应防止管线腐蚀、沉陷、振动及受重压。

4.2公共服务设施4.2.1配套公共服务设施(配套公建)应包括:教育、医疗卫生、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等9类设施。

4.2.2配套公建的项目与规模,必须与居住人口规模相对应,并应与住宅同步规划、同步建设、同期交付。

4.3道路交通4.3.1每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。

4.3.2道路设置应符合下列规定:1双车道道路的路面宽度不应小于6m;宅前路的路面宽度不应小于2.5m;2当尽端式道路的长度大于120m时,应在尽端设置不小于12m×12m的回车场地;3当主要道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接;4在抗震设防地区,道路交通应考虑减灾、救灾的要求。

4.3.3无障碍通路应贯通,并应符合下列规定:1坡道的坡度应符合表4.3.3的规定。

表4.1.3坡道的坡度高度(m)1.501.000.75坡度≤1:20≤1:16≤1:122人行道在交叉路口、街坊路口、广场入口处应设缘石坡道,其坡面应平整,且不应光滑。

住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区表4.1.1 住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区大城市中小城市大城市中小城市日照标准日大寒日冬至日日照时数(小时)≥2≥3≥1有效日照时间带(当地真太阳时) 8~16 9~15 计算起点底层窗台面注:1 底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置;4.1.2 住宅至道路边缘的最小距离,应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 住宅至道路边缘最小距离(m) 路面宽度与住宅距离<6m 6-9m >9m 住宅面向道路无出入口高层2 3 5 多层2 3 3 有出入口2.5 5 -住宅山墙面向道路高层 1.5 2 4 多层 1.5 2 2 注:1 当道路设有人行便道时,其道路边缘指便道边线。

2 其中“-”表示住宅不应向路面宽度大于9m的道路开设出入口。

4.1.3 住宅周边设置的各类管线不应影响住宅的安全,并应防止管线腐蚀、沉陷、振动及受重压。

4.2 公共服务设施4.2.1 配套公共服务设施(配套公建)应包括:教育、医疗卫生、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等9类设施。

4.2.2 配套公建的项目与规模,必须与居住人口规模相对应,并应与住宅同步规划、同步建设、同期交付。

4.3 道路交通4.3.1 每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。

4.3.2 道路设置应符合下列规定:1 双车道道路的路面宽度不应小于6m;宅前路的路面宽度不应小于2.5m;2 当尽端式道路的长度大于120m时,应在尽端设置不小于12m×12m的回车场地;3 当主要道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接; 4 在抗震设防地区,道路交通应考虑减灾、救灾的要求。

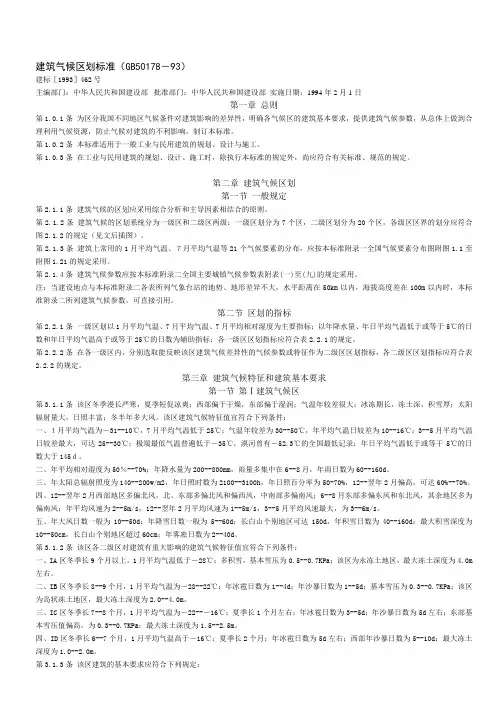

建筑气候区划标准(GB50178-93)建标[1993]462号主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:1994年2月1日第一章总则第1.0.1条为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于一般工业与民用建筑的规划、设计与施工。

第1.0.3条在工业与民用建筑的规划、设计、施工时,除执行本标准的规定外,尚应符合有关标准、规范的规定。

第二章建筑气候区划第一节一般规定第2.1.1条建筑气候的区划应采用综合分析和主导因素相结合的原则。

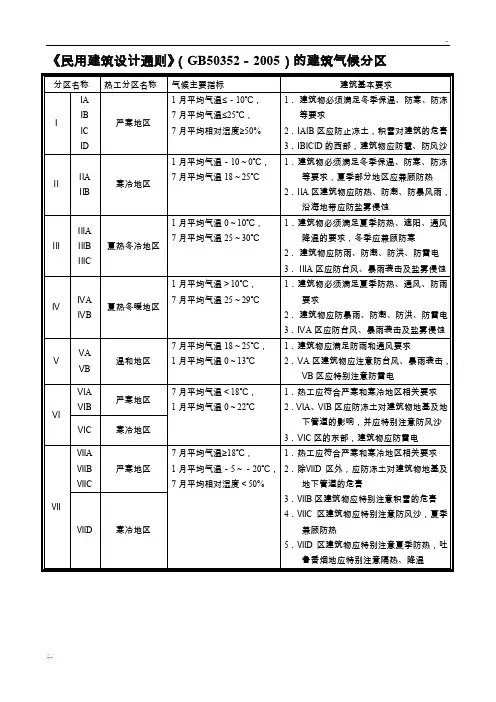

第2.1.2条建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7个区,二级区划分为20个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2的规定(见文后插图)。

第2.1.3条建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1至附图1.21的规定采用。

第2.1.4条建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。

注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列建筑气候参数,可直接引用。

第二节区划的指标第2.2.1条一级区划以1月平均气温、7月平均气温、7月平均相对湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5℃的日数和年日平均气温高于或等于25℃的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1的规定。

第2.2.2条在各一级区内,分别选取能反映该区建筑气候差异性的气候参数或特征作为二级区区划指标,各二级区区划指标应符合表2.2.2的规定。

第三章建筑气候特征和建筑基本要求第一节第Ⅰ建筑气候区第3.1.1条该区冬季漫长严寒,夏季短促凉爽;西部偏于干燥,东部偏于湿润;气温年较差很大;冰冻期长,冻土深,积雪厚;太阳辐射量大,日照丰富;冬半年多大风。

四川建筑气候区划等级可以分为以下五个等级:

1. 一类区:指建筑抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅰ、Ⅱ类,无地震断裂通过的地区。

2. 二类区:指除上述一类地区以外的其他地区。

该区地震活动性低于一类区,构造体系除局部受地块边界条件控制外,总体处于地块内部,地震构造环境相对简单。

3. 三类区:指盆边低山和中深切割中山地震活动性较Ⅱ类区略高,地震构造体系与Ⅱ类区相当,但地震活动水平较低的地区。

4. 四类区:指高原峡谷区(金沙江河谷),该区地震活动水平较低,历史上无破坏性地震记录。

5. 五类区:指西南山区,该区地震活动水平较低,地震构造体系与三、四类区相当,但地震频度较低的地区。

以上信息仅供参考,如有需要,建议您咨询相关行业专业人员。

建筑气候区划标准(GB50178-93)第一章总则第1.0.1条为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于一般工业与民用建筑的规划、设计与施工。

第1.0.3条在工业与民用建筑的规划、设计、施工时,除执行本标准的规定外,尚应符合有关标准、规范的规定。

第二章建筑气候区划第一节一般规定第2.1.1条建筑气候的区划应采用综合分析和主导因素相结合的原则。

第2.1.2条建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7个区,二级区划分为20个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2的规定(见文后插图)。

第2.1.3条建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1至附图1.21的规定采用。

第2.1.4条建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。

注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列建筑气候参数,可直接引用。

第二节区划的指标第2.2.1条一级区划以1月平均气温、7月平均气温、7月平均相对湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5℃的日数和年日平均气温高于或等于25℃的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1的规定。

第2.2.2条在各一级区内,分别选取能反映该区建筑气候差异性的气候参数或特征作为二级区区划指标,各二级区区划指标应符合表2.2.2的规定。

第三章建筑气候特征和建筑基本要求第一节第Ⅰ建筑气候区第3.1.1条该区冬季漫长严寒,夏季短促凉爽;西部偏于干燥,东部偏于湿润;气温年较差很大;冰冻期长,冻土深,积雪厚;太阳辐射量大,日照丰富;冬半年多大风。

该区建筑气候特征值宜符合下列条件:一、1月平均气温为-31--10℃,7月平均气温低于25℃;气温年较差为30--50℃,年平均气温日较差为10--16℃;3--5月平均气温日较差最大,可达25--30℃;极端最低气温普遍低于-35℃,漠河曾有-52.3℃的全国最低记录;年日平均气温低于或等干5℃的日数大于145d。

建筑气候区分类(1)I建筑气候区(哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特等):该区建筑的基本要求应符合下列规定:1)建筑物必须充分满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季可不考虑防热。

2)总体规划、单体设计和构造处理应使建筑物满足冬季日照和防御寒风的要求;建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性,合理利用太阳能等节能措施;结构上应考虑气温年差较大及大风的不利影响;屋面构造应考虑积雪及冻融危害;施工应考虑冬季漫长严寒的特点,采取相应的措施。

(2)II 建筑气候区(北京、天津、石家庄、济南、太原、郑州、西安、兰州等):该区建筑的基本要求应符合下列规定:1)建筑物应满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季部分地区应兼顾防热。

2)总体规划、单体设计和构造处理应满足冬季日照并防御寒风的要求,主要房间宜避西晒;应注意防暴雨;建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性且兼顾夏季通风和利用太阳能等节能措施;结构上应考虑气温年较差大、多大风的不利影响;建筑物宜有防冰雹和防雷措施;施工应考虑冬季寒冷期较长和夏季多暴雨的特点。

(3)III建筑气候区(上海、南京、杭州、合肥、武汉、南昌、福州、长沙、成都、重庆等):该区建筑的基本要求应符合下列规定:1)建筑物必须满足夏季防热、通风降温要求,冬季应适当兼顾防寒。

2)总体规划、单体设计和构造处理应有利于良好的自然通风,建筑物应避西晒,并满足防雨、防潮、防洪、防雷击要求;夏季施工应有防高温和防雨的措施。

3)IIIA区建筑物尚应注意防热带风暴和台风、暴雨袭击及盐雾侵蚀。

4)IIIB区北部建筑物的屋面尚应预防冬季积雪危害。

(4)IV建筑气候区(广州、香港、南宁、汉口等):该区建筑的基本要求应符合下列规定:1)该区建筑物必须充分满足夏季防热、通风、防雨要求,冬季可不考虑防寒、保温。

2)总体规划、单体设计和构造处理宜开敞通透,充分利用自然通风;建筑物应避免西晒,宜设遮阳;应注意防暴雨、防洪、防潮、防雷击;夏季施工应有防高温和暴雨的措施。

建筑气候区域划分标准

建筑气候区域划分标准是建筑规划和设计中的一个重要因素,它根据不同的气候条件对建筑进行分类,以便更好地满足不同地区的气候特点和自然环境。

在建筑气候区域划分标准中,通常将气候分为五个主要类型:寒冷气候、温带气候、亚热带气候、热带气候和极地气候。

每个气候类型都有其特定的特点,包括气温、降水量、风速、日照时间等。

在寒冷气候区,冬季长而寒冷,夏季短暂而温和,建筑设计和材料选择需要考虑到防寒保温。

在温带气候区,四季分明,气温变化较为稳定,建筑设计和材料选择需要考虑到通风和遮阳。

在亚热带气候区,夏季炎热潮湿,冬季温和,建筑设计和材料选择需要考虑到通风和防潮。

在热带气候区,气温高且稳定,降水量大,建筑设计和材料选择需要考虑到通风和防雨。

在极地气候区,气候极为恶劣,建筑设计和材料选择需要考虑到抵御极端天气的能力。

除了以上五个主要气候类型外,建筑气候区域划分标准还包括一些特殊的气候类型,如沙漠气候、高原气候和海洋性气候等。

每种特殊的气候类型都有其特定的特点,建筑设计和材料选择需要根据当地的气候特点进行选择。

总之,建筑气候区域划分标准是建筑规划和设计中的重要因素之一,它有助于建筑师更好地了解不同地区的气候特点和自然环境,从而设计出更加适合当地环境的建筑。

气候区域划分i~iv区和建设用地标准气候区域划分i~iv区和建设用地标准1. 气候区域划分i~iv区气候区域划分i~iv区是根据气候条件的不同,将地球表面分成四个不同的区域。

这种划分方式主要是根据气温、降水和气候季节的变化来进行的。

这种气候区域划分对于生态环境的保护和建设用地的规划都有着重要的指导作用。

在气候区域划分i~iv区中,一般来说,i区是寒冷地区,其气候条件主要表现为寒冷、干燥和冰雪覆盖。

ii区是温带地区,气候条件适中,四季分明,降水均匀。

iii区是温带地区,气候条件主要表现为干旱、高温和湿度较小。

iv区是热带地区,气候条件主要表现为高温、潮湿和多降雨。

这种气候区域划分的特点在于能够准确地反映地球表面的气候差异,对于地区的生态环境及建设用地的开发和利用有着重要的指导作用。

2. 建设用地标准建设用地是指城市建设和农村建设用地的总称。

建设用地标准是指在城乡规划中,对于城市建设和农村建设用地的规划标准和限制,在不同的气候区域划分i~iv区中,建设用地的标准也是不同的。

在寒冷地区,建设用地标准往往偏向于保护环境和节约资源。

因为寒冷地区的气候条件恶劣,资源匮乏,建设用地的开发和利用需要更加谨慎和合理,以保护生态环境和节约资源为主要目标。

在温带地区,建设用地标准一般是以促进经济发展和改善生活条件为主要目标。

因为温带地区气候条件适宜,资源丰富,建设用地的开发和利用更多地以促进经济发展和改善居民生活为主要目标。

在热带地区,建设用地标准则是以适应气候条件和防灾减灾为主要目标。

因为热带地区气候条件恶劣,自然灾害频发,建设用地的规划和利用更多地以适应气候条件和防灾减灾为主要目标。

3. 个人观点和理解在我看来,气候区域划分i~iv区和建设用地标准是紧密相关的。

气候条件的不同决定了建设用地的开发和利用方式也是不同的。

这种情况下,从简到繁、由浅入深地探讨气候区域划分i~iv区和建设用地标准,对于我们更深入地理解这一主题有着重要的意义。

住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区表4.1.1住宅建筑日照标准建筑气候区划Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区Ⅳ气候区Ⅴ、Ⅵ气候区大城市中小城市大城市中小城市日照标准日大寒日冬至日日照时数(小时)≥2≥3≥1有效日照时间带(当地真太阳时)8~169~15计算起点底层窗台面注:1底层窗台面是指距室地坪0.9m高的外墙位置;4.1.2住宅至道路边缘的最小距离,应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2住宅至道路边缘最小距离(m)路面宽度与住宅距离<6m6-9m>9m住宅面向道路无出入口高层235多层233有出入口2.55-住宅山墙面向道路高层1.524多层1.522注:1当道路设有人行便道时,其道路边缘指便道边线。

2其中“-”表示住宅不应向路面宽度大于9m的道路开设出入口。

4.1.3住宅周边设置的各类管线不应影响住宅的安全,并应防止管线腐蚀、沉陷、振动及受重压。

4.2公共服务设施4.2.1配套公共服务设施(配套公建)应包括:教育、医疗卫生、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等9类设施。

4.2.2配套公建的项目与规模,必须与居住人口规模相对应,并应与住宅同步规划、同步建设、同期交付。

4.3道路交通4.3.1每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车。

4.3.2道路设置应符合下列规定:1双车道道路的路面宽度不应小于6m;宅前路的路面宽度不应小于2.5m;2当尽端式道路的长度大于120m时,应在尽端设置不小于12m×12m的回车场地;3当主要道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接;4在抗震设防地区,道路交通应考虑减灾、救灾的要求。

4.3.3无障碍通路应贯通,并应符合下列规定:1坡道的坡度应符合表4.3.3的规定。

表4.1.3坡道的坡度高度(m)1.501.000.75坡度≤1:20≤1:16≤1:122人行道在交叉路口、街坊路口、广场入口处应设缘石坡道,其坡面应平整,且不应光滑。

二、IB区冬季长8--9个月,1月平均气温为-28--22℃;年冰雹日数为1--4d;年沙暴日数为1--5d;基本雪压为0.3--0.7KPa;该区为岛状冻土地区,最大冻土深度为2.0--4.0m。

三、IC区冬季长7--8个月,1月平均气温为-22---16℃;夏季长1个月左右;年冰雹日数为3--5d;年沙暴日数为5d左右;东部基本雪压值偏高,为0.3--0.7KPa;最大冻土深度为1.5--2.5m。

四、ID区冬季长6--7个月,1月平均气温高于-16℃;夏季长2个月;年冰雹日数为5d左右;西部年沙暴日数为5--10d;最大冻土深度为1.0--2.0m。

第3.1.3条该区建筑的基本要求应符合下列规定:一、建筑物必须充分满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季可不考虑防热。

二、总体规划、单体设计和构造处理应使建筑物满足冬季日照和防御寒风的要求;建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性,合理利用太阳能等节能措施;结构上应考虑气温年较差大及大风的不利影响;屋面构造应考虑积雪及冻融危害;施工应考虑冬季漫长严寒的特点,采取相应的措施。

三、IA区和IB区尚应着重考虑冻土对建筑物地基和地下管道的影响,防止冻土融化塌陷及冻胀的危害。

四、IB、IC和ID区的西部,建筑物尚应注意防冰雹和防风沙。

第二节第Ⅱ建筑气候区第3.2.1条该区冬季较长且寒冷干燥,平原地区夏季较炎热湿润,高原地区夏季较凉爽,降水量相对集中;气温年较差较大,日照较丰富;春、秋季短促,气温变化剧烈;春季雨雪稀少,多大风风沙天气,夏秋多冰雹和雷暴;该区建筑气候特征值宜符合下列条件:一、1月平均气温为-10--0℃,极端最低气温在-20---30℃之间;7月平均气温为18--28℃,极端最高气温为35--44℃;平原地区的极端最高气温大多可超过40℃;气温年较差可达26--34℃,年平均气温日较差为7--14℃;年日平均气温低于或等于5℃的日数为145--90d;年日平均气温高于或等于25℃的日数少于80d;年最高气温高于或等于35℃的日数可达10--20d。

建筑气候区划标准(GB50178-93)第一章总则第1.0.1条为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于一般工业与民用建筑的规划、设计与施工。

第1.0.3条在工业与民用建筑的规划、设计、施工时,除执行本标准的规定外,尚应符合有关标准、规范的规定。

第二章建筑气候区划第一节一般规定第2.1.1条建筑气候的区划应采用综合分析和主导因素相结合的原则。

第2.1.2条建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7个区,二级区划分为20个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2的规定(见文后插图)。

第2.1.3条建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1至附图1.21的规定采用。

第2.1.4条建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。

注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列建筑气候参数,可直接引用。

第二节区划的指标第2.2.1条一级区划以1月平均气温、7月平均气温、7月平均相对湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5℃的日数和年日平均气温高于或等于25℃的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1的规定。

第2.2.2条在各一级区内,分别选取能反映该区建筑气候差异性的气候参数或特征作为二级区区划指标,各二级区区划指标应符合表2.2.2的规定。

第三章建筑气候特征和建筑基本要求第一节第Ⅰ建筑气候区第3.1.1条该区冬季漫长严寒,夏季短促凉爽;西部偏于干燥,东部偏于湿润;气温年较差很大;冰冻期长,冻土深,积雪厚;太阳辐射量大,日照丰富;冬半年多大风。

该区建筑气候特征值宜符合下列条件:一、1月平均气温为-31--10℃,7月平均气温低于25℃;气温年较差为30--50℃,年平均气温日较差为10--16℃;3--5月平均气温日较差最大,可达25--30℃;极端最低气温普遍低于-35℃,漠河曾有-52.3℃的全国最低记录;年日平均气温低于或等干5℃的日数大于145d。

建筑气候区域划分一、北寒带北寒带是指地球上纬度较高、气温较低的地区。

这些地区的冬季严寒,夏季短暂而凉爽。

北寒带气候特点是寒冷干燥,降水量较少,大部分为雪。

由于气温低,植被稀疏,土壤贫瘠。

二、温带温带区域位于北寒带和北回归线之间,是地球上气候最适宜的地区之一。

温带气候特点是四季分明,气温适宜,降水量适中。

这些地区的植被丰富多样,土壤肥沃,适宜农业发展。

三、北回归线北回归线是地球上纬度较低、气温较高的地区。

这些地区的夏季炎热潮湿,冬季温暖。

北回归线气候特点是炎热多雨,降水量丰富,多为热带雨林。

由于气温高,植被茂密,土壤肥沃。

四、热带热带区域位于北回归线和南回归线之间,是地球上气温最高的地区之一。

热带气候特点是炎热潮湿,降水量充沛。

这些地区的植被繁茂,土壤肥沃,适宜热带农业和热带雨林的生长。

五、南回归线南回归线是地球上纬度较低、气温较高的地区。

这些地区的夏季炎热潮湿,冬季温暖。

南回归线气候特点与北回归线相似,炎热多雨,降水量丰富,多为热带雨林。

由于气温高,植被茂密,土壤肥沃。

六、南寒带南寒带是指地球上纬度较高、气温较低的地区。

这些地区的冬季严寒,夏季短暂而凉爽。

南寒带气候特点与北寒带相似,寒冷干燥,降水量较少,大部分为雪。

由于气温低,植被稀疏,土壤贫瘠。

七、地中海气候区地中海气候区主要分布在地中海沿岸地区,包括西班牙、意大利、希腊等国家。

这些地区的气候特点是夏季炎热干燥,冬季温暖湿润。

地中海气候区的降水量较少,多集中在冬季。

由于气温高,植被丰富,土壤肥沃,适宜农业发展。

八、大陆性气候区大陆性气候区主要分布在欧亚大陆的内陆地区,如中国东北、蒙古、俄罗斯等地。

这些地区的气候特点是季节差异大,冬季寒冷干燥,夏季炎热潮湿。

大陆性气候区的降水量较少,多集中在夏季。

由于气温变化大,植被稀疏,土壤贫瘠。

九、沙漠气候区沙漠气候区主要分布在地球的干旱地区,如撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠等。

这些地区的气候特点是干燥,降水量极少,植被稀疏,土壤贫瘠。

中国建筑气候区划标准是根据中国的地理、气候和建筑特点制定的一套分类体系,用于指导建筑设计和施工。

这个标准将中国的地理区域划分为不同的气候区,以便更好地适应当地的气候条件和建筑需求。

中国建筑气候区划标准主要包括以下几个方面:

1. 温度区划:根据年平均气温将全国划分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区等五个温度区。

2. 湿度区划:根据年平均相对湿度将全国划分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区等四个湿度区。

3. 风力区划:根据年平均风速将全国划分为强风区、中等风区、弱风区等三个风力区。

4. 降水量区划:根据年平均降水量将全国划分为多雨区、中雨区、少雨区等三个降水量区。

5. 日照时数区划:根据年平均日照时数将全国划分为长日照区、中日照区、短日照区等三个日照时数区。

6. 气候分区:根据以上五个方面的综合划分,将全国划分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区等五个气候分区。

在建筑设计和施工过程中,需要根据当地的气候分区选择合适的建筑材料、结构形式和施工方法,以保证建筑物的质量和使用寿命。

同时,还需要考虑到建筑物的使用功能和舒适度,以满足人们的生活和工作需求。

中国建筑气候区划标准中国是一个幅员辽阔、气候多样的国家,不同的地区由于气候条件的不同,建筑物的设计、施工和使用也需要根据当地的气候特点进行调整。

为了更好地指导建筑行业的发展,中国国家标准化管理委员会制定了《建筑气候区划标准》,对中国境内的气候进行了科学的划分。

根据《建筑气候区划标准》,中国的气候可以分为热带、亚热带、温带和寒带四大气候区。

在热带地区,建筑物需要考虑防暑降温,采取通风、遮阳等措施,以保证室内舒适度;在亚热带地区,建筑物需要考虑防潮、防晒,采取适当的保温措施,以保证室内干燥舒适;在温带地区,建筑物需要考虑保温隔热,采取保温、隔热等措施,以保证室内温暖舒适;在寒带地区,建筑物需要考虑保温保暖,采取保温、供暖等措施,以保证室内温暖舒适。

此外,根据《建筑气候区划标准》,还对风速、风向、气温、湿度等气候参数进行了详细的划分和规定。

在建筑设计和施工中,需要根据当地的气候参数,选择合适的建筑材料、施工工艺和设备设施,以确保建筑物在不同气候条件下的安全、舒适和节能使用。

除了建筑本身的气候适应性外,建筑气候区划标准还对建筑节能、环保等方面提出了要求。

在热带和亚热带地区,建筑物需要考虑降低冷热负荷,采用节能材料和技术,减少能源消耗;在温带和寒带地区,建筑物需要考虑提高保温隔热性能,采用节能供暖设备,减少能源浪费。

这些要求不仅有助于减少建筑物的能源消耗,还有助于减少对环境的影响,促进可持续发展。

总的来说,《建筑气候区划标准》为中国的建筑行业提供了科学的指导和规范,有助于提高建筑物在不同气候条件下的适应性和舒适性,有助于促进建筑节能和环保,有助于推动建筑行业的可持续发展。

建筑行业的从业人员需要深入理解和贯彻执行这一标准,不断创新技术和工艺,为中国的建筑事业作出更大的贡献。

中国建筑气候分区

建筑气候区划是出于使建筑更充分地利用和适应我国不同的气候条件,做到因地制宜的目的,而在我国《民用建筑设计通则》中对我国进行的气候区划分。

1.严寒地区

(1)定义:是指累年最冷月平均温度低于或等于一10°C的地区。

主要包括内蒙古和东北北部、新疆北部地区、西藏和青海北部地区。

2.寒冷地区

(1)定义:是指累年最冷月平均温度为0〜一10°C的地区。

主要包括华北地区、新疆和西藏南部地区及东北南部地区。

3.夏热冬冷地区

(1)定义:是指累年最冷月平均温度为0〜10C、最热月平均温度25〜30°C的地区。

主要包括长江中下游地区,即南岭以北、黄河以南的地区。

4.夏热冬暖地区

(1)定义:是指累年最冷月平均温度高于10°C>最热月平均温度25〜29C的地区。

包括南岭以南及南方沿海地区。

5.温和地区

(1)定义:是指累年最冷月平均温度为0〜13C、最热月平均温度18〜25°C的地区。

主要包括云南、贵州西部及四川南部地区。

建筑气候区划标准(GB50178-93)第一章总则第1.0.1 条为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订本标准。

第1.0.2 条本标准适用于一般工业与民用建筑的规划、设计与施工。

第1.0.3 条在工业与民用建筑的规划、设计、施工时,除执行本标准的规定外,尚应符合有关标准、规范的规定。

第二章建筑气候区划第一节一般规定第2.1.1 条建筑气候的区划应采用综合分析和主导因素相结合的原则。

第2.1.2 条建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7 个区,二级区划分为20 个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2 的规定(见文后插图)。

第2.1.3条建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1 至附图1.21 的规定采用。

第2.1.4 条建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。

注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列建筑气候参数,可直接引用。

第二节区划的指标第2.2.1 条一级区划以1 月平均气温、7月平均气温、7月平均相对湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5C的日数和年日平均气温高于或等于25C 的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1的规定。

第2.2.2 条在各一级区内,分别选取能反映该区建筑气候差异性的气候参数或特征作为二级区区划指标,各二级区区划指标应符合表2.2.2 的规定。

第三章建筑气候特征和建筑基本要求第一节第I建筑气候区第3.1.1 条该区冬季漫长严寒,夏季短促凉爽;西部偏于干燥,东部偏于湿润;气温年较差很大;冰冻期长,冻土深,积雪厚;太阳辐射量大,日照丰富;冬半年多大风。

建筑气候区划标准一

建筑气候区划标准(一)

2011年01月02日

建筑气候区划标准(GB50178-93)

建标[1993]462号

主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部实施日期:1994年2月1日

第一章总则

第1.0.1条为区分我国不同地区气候条件对建筑影响的差异性,明确各气候区的建筑基本要求,提供建筑气候参数,从总体上做到合理利用气候资源,防止气候对建筑的不利影响,制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于一般工业与民用建筑的规划、设计与施工。

第1.0.3条在工业与民用建筑的规划、设计、施工时,除执行本标准的规定外,尚应符合有关标准、规范的规定。

第二章建筑气候区划

第一节一般规定

第2.1.1条建筑气候的区划应采用综合分析和主导因素相结合的原则。

第2.1.2条建筑气候的区划系统分为一级区和二级区两级:一级区划分为7个区,二级区划分为20个区,各级区区界的划分应符合图2.1.2的规定(见文后插图)。

第2.1.3条建筑上常用的1月平均气温、7月平均气温等21个气候

要素的分布,应按本标准附录一全国气候要素分布图附图1.1至附图1.21的规定采用。

第2.1.4条建筑气候参数应按本标准附录二全国主要城镇气候参数表附表(一)至(九)的规定采用。

注:当建设地点与本标准附录二各表所列气象台站的地势、地形差异

不大,水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时,本标准附录二所列

建筑气候参数,可直接引用。

第二节区划的指标

第2.2.1条一级区划以1月平均气温、7月平均气温、7月平均相对

湿度为主要指标;以年降水量、年日平均气温低于或等于5℃的日数和年日平

均气温高于或等于25℃的日数为辅助指标;各一级区区划指标应符合表2.2.1

的规定。

第2.2.2条在各一级区内,分别选取能反映该区建筑气候差异性的气候参数或特征作为二级区区划指标,各二级区区划指标应符合表 2.2.2的规定。

第三章建筑气候特征和建筑基本要求

第一节第Ⅰ建筑气候区

第3.1.1条该区冬季漫长严寒,夏季短促凉爽;西部偏于干燥,东部偏于湿润;气温年较差很大;冰冻期长,冻土深,积雪厚;太阳辐射量大,日

照丰富;冬半年多大风。

该区建筑气候特征值宜符合下列条件:

一、1月平均气温为-31--10℃,7月平均气温低于25℃;气温年较

差为30--50℃,年平均气温日较差为10--16℃;3--5月平均气温日较差最大,可达25--30℃;极端最低气温普遍低于-35℃,漠河曾有-52.3℃的全国最低

记录;年日平均气温低于或等干5℃的日数大于145d。

二、年平均相对湿度为50%--70%;年降水量为200--800mm,雨量多

集中在6--8月,年雨日数为60--160d。

三、年太阳总辐射照度为140--200w/m2,年日照时数为2100--3100h,年日照百分率为50-70%,12--翌年2月偏高,可达60%--70%。

四、12--翌年2月西部地区多偏北风,北、东部多偏北风和偏西风,

中南部多偏南风;6--8月东部多偏东风和东北风,其余地区多为偏南风;年平

均风速为2--5m/s,12--翌年2月平均风速为1--5m/s,3--5月平均风速最大,为3--6m/s。

五、年大风日数一般为10--50d;年降雪日数一般为5--60d;长白山

个别地区可达150d,年积雪日数为40--160d;最大积雪深度为10--50cm,长

白山个别地区超过60cm;年雾凇日数为2--40d。

第3.1.2条该区各二级区对建筑有重大影响的建筑气候特征值宜符合下列条件:

一、IA区冬季长9个月以上,1月平均气温低于-28℃;多积雪,基

本雪压为0.5--0.7KPa;该区为永冻土地区,最大冻土深度为4.0m左右。

二、IB区冬季长8--9个月,1月平均气温为-28--22℃;年冰雹日数为1--4d;年沙暴日数为1--5d;基本雪压为0.3--0.7KPa;该区为岛状冻土地区,最大冻土深度为2.0--4.0m。

三、IC区冬季长7--8个月,1月平均气温为-22---16℃;夏季长1

个月左右;年冰雹日数为3--5d;年沙暴日数为5d左右;东部基本雪压值偏高,为0.3--0.7KPa;最大冻土深度为1.5--2.5m。

四、ID区冬季长6--7个月,1月平均气温高于-16℃;夏季长2个月;年冰雹日数为5d左右;西部年沙暴日数为5--10d;最大冻土深度为1.0--2.0m。

第3.1.3条该区建筑的基本要求应符合下列规定:

一、建筑物必须充分满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季可不考

虑防热。

二、总体规划、单体设计和构造处理应使建筑物满足冬季日照和防御

寒风的要求;建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性,合理利用太阳能

等节能措施;结构上应考虑气温年较差大及大风的不利影响;屋面构造应考虑

积雪及冻融危害;施工应考虑冬季漫长严寒的特点,采取相应的措施。

三、IA区和IB区尚应着重考虑冻土对建筑物地基和地下管道的影响,防止冻土融化塌陷及冻胀的危害。

四、IB、IC和ID区的西部,建筑物尚应注意防冰雹和防风沙。

第二节第Ⅱ建筑气候区

第3.2.1条该区冬季较长且寒冷干燥,平原地区夏季较炎热湿润,高原地区夏季较凉爽,降水量相对集中;气温年较差较大,日照较丰富;春、秋

季短促,气温变化剧烈;春季雨雪稀少,多大风风沙天气,夏秋多冰雹和雷暴;该区建筑气候特征值宜符合下列条件:

一、1月平均气温为-10--0℃,极端最低气温在-20---30℃之间;

7月平均气温为18--28℃,极端最高气温为35--44℃;平原地区的极端最高气

温大多可超过40℃;气温年较差可达26--34℃,年平均气温日较差为7--14℃;年日平均气温低于或等于5℃的日数为145--90d;年日平均气温高于或等于25℃的日数少于80d;年最高气温高于或等于35℃的日数可达10--20d。

二、年平均相对湿度为50%--70%;年雨日数为60--100d,年降水量为300--1000mm,日最大降水量大都为200--300mm,个别地方日最大降水量超过500mm。

三、年太阳总辐射照度为150--190W/m2,年日照时数为2000--2800h,年日照百分率为40%--60%。

四、东部广大地区12--翌年2月多偏北风,6--8月多偏南风,陕西北部常年多西南风;陕西、甘肃中部常年多偏东风;年平均风速为1--4m/s,3--

5月平均风速最大,为2--5m/s。

五、年大风日数为5--25d,局部地区达50d以上;年沙暴日数为1--

10d,北部地区偏多;年降雪日数一般在15d以下,年积雪日数为10--40d,最

大积雪深度为10--30cm;最大冻土深度小于1.2m;年冰雹日数一般在5d以下;年雷暴日数为20--40d。

第3.2.2条该区各二级区对建筑有重大影响的建筑气候特征值宜符合下列条件:

一、IIA区6--8月气温高,7月平均气温一般高于或等于25℃;日平

均气温高于或等于25℃的日数为20--80d;暴雨强度大;10--翌年3月多大风

风沙,沿海一带4--9月多盐雾。

二、IIB区6--8月气温偏低,7月平均气温一般低于25℃;年平均相

对湿度偏低;3--5月多风沙;年降水量普遍少于IIA区。

第3.2.3条该区建筑的基本要求应符合下列规定:

一、建筑物应满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季部分地区应兼

顾防热。

二、总体规划、单体设计和构造处理应满足冬季日照并防御寒风的要求,主要房间宜避西晒;应注意防暴雨;建筑物应采取减少外露面积,加强冬

季密闭性且兼顾夏季通风和利用太阳能等节能措施;结构上应考虑气温年较差大、多大风的不利影响;建筑物宜有防冰雹和防雷措施;施工应考虑冬季寒冷

期较长和夏季多暴雨的特点。

三、IIA区建筑物尚应考虑防热、防潮、防暴雨,沿海地带尚应注意

防盐雾侵蚀。

四、IIB区建筑物可不考虑夏季防热。