第六章 土壤碳素转化与温室气体排放分析

- 格式:pptx

- 大小:2.92 MB

- 文档页数:8

《环境土壤学》教学大纲一、课程基本信息课程代码:EV362 课程名称:环境土壤学英文名称:Environmental Soil Science 课程类别:专业选修课学时:32 学分:3.0适用对象:环境科学、环境工程、生态学、地理科学、农业工程等专业本科生考核方式:闭卷考试,平时成绩占总成绩的30%前修课程:无机化学、有机化学、环境化学原理、环境学概论等二、课程简介环境土壤学是一门新兴的土壤学与环境科学交叉融合的综合性学科。

是在近代土壤污染状况日益严重,日益引起世界各国人民关注的情况下应运而生的一门基础理论课程。

该课程主要关注自然因素和人为条件下土壤环境质量恶化的机制、土壤中重要的元素,包括生命必需元素和生命毒性物质的生物、化学性质及其土壤环境行为。

课程内容涉及:土壤质量与生物品质、土壤与水和大气质量的关系;土壤环境质量变化对人体健康、社会经济、生态系统结构和功能的影响;探索调节、恢复和控制土壤环境质量的途径和方法。

通过本课程的学习,使学生正确理解土壤在环境中的作用与地位,掌握土壤基本组成、性质与分类,了解土壤的形成、发展、退化和恢复的过程及机制,熟悉不同类型污染物对土壤生态系统造成的危害,掌握土壤环境质量调控和改善的基本途径和方法。

为培养环境、农业方面的工程人才和科研人才打下坚实的基础。

三、课程性质与要求土壤是环境中的一项基本要素,且土壤决定了环境污染物的归趋,是许多重要元素的源和汇,与大气、水体等介质有着持续不断的物质、能量交换,是重要的环境介质。

对于环境专业学生来说,了解土壤在环境学中的地位与作用,了解土壤中污染物的行为十分重要。

本课程为面向环境科学与工程专业本科三年级的专业基础课程,与2017年最新开设的工程类课程《土壤与地下水污染修复技术》形成姊妹篇,其目的是使学生掌握土壤这种重要的环境介质与污染物之间的关系,为培养专业的治污人才提供足够的科学理论知识储备。

本课程知识点繁多、信息量大,学科交叉融合性极强。

调查气候变化对土壤碳动态和温室气体排放的影响气候变化是当今世界所面临的最大挑战之一。

它不仅对人类的生存和发展造成了巨大的影响,也对自然界的生态平衡产生了深远的影响。

其中,气候变化对土壤碳动态和温室气体排放的影响备受关注。

首先,气候变化对土壤碳动态的影响主要体现在两个方面:一是影响土壤有机碳的累积和分解,二是影响土壤碳的迁移和转化。

气候变化导致气温升高、降雨量增加或减少等极端气候事件的发生,这些事件会直接影响土壤有机碳的累积和分解。

例如,干旱和高温会导致土壤有机质的分解速率加快,从而导致土壤碳储量减少;而降雨量增加则会促进土壤有机质的累积,从而导致土壤碳储量增加。

此外,气候变化还会影响土壤碳的迁移和转化过程。

例如,气候变暖会导致冻土退化,从而释放出大量的土壤碳,进而导致温室气体排放增加。

其次,气候变化对温室气体排放的影响也非常显著。

由于气候变暖导致的海平面上升、极地冰川融化等现象,使得大量的温室气体被释放到大气中。

此外,气候变化还会影响植被的分布和生长,从而影响植物对二氧化碳的吸收和释放。

例如,极地地区的植被受到气候变暖的影响,导致其生长范围扩大,从而促进了植物对二氧化碳的吸收和释放,进而影响了温室气体排放。

为了应对气候变化对土壤碳动态和温室气体排放的影响,需要采取一系列措施。

首先,应加强对土壤有机质的保护和管理,促进土壤有机质的累积和稳定。

其次,应加强对植被的保护和管理,促进植物对二氧化碳的吸收和释放。

此外,还可以通过改变农业生产方式、推广低碳生活方式等措施来减少温室气体排放。

总之,气候变化对土壤碳动态和温室气体排放产生了深远的影响。

只有采取有效措施,才能有效应对这些问题,保护地球环境,促进可持续发展。

土壤有机质分解与温室气体排放的关系研究土壤有机质是土壤中一种重要的碳源,其分解过程涉及到二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)等温室气体的释放。

了解土壤有机质分解与温室气体排放的关系对了解碳循环和气候变化具有重要意义。

本文将从土壤有机质分解的过程、因素和温室气体排放的机制等方面进行探讨。

首先,土壤有机质分解的过程是一个复杂的生物化学过程,涉及到多种微生物、酶和其他缓冲物质的参与。

其中,微生物是土壤有机质分解的关键因素之一。

微生物通过分泌酶来降解土壤有机质,生成一系列有机物,最终释放出温室气体。

土壤中的微生物在不同环境条件下具有不同的代谢途径,从而导致温室气体的排放量有所差异。

其次,土壤有机质分解的速率受多种因素的影响。

其中,温度是影响土壤有机质分解速率的重要因素之一。

高温可以加速微生物的代谢活动,促进土壤有机质的分解,并增加温室气体的释放量。

此外,土壤湿度、氧气含量、土壤pH值等也会对土壤有机质分解速率产生影响。

研究表明,湿度越高、氧气越少、pH值越低,都会促进土壤有机质的分解,增加温室气体的释放。

第三,土壤有机质分解过程中的主要温室气体包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。

二氧化碳是最主要的温室气体,土壤通过有机质分解释放的二氧化碳占全球碳循环的重要组成部分。

虽然甲烷的排放量相对较低,但它的全球暖化潜势比二氧化碳高。

氧化亚氮是一种重要的温室气体,其排放量还与土壤氮循环紧密相关。

研究发现,氮的施肥和气候变化等因素都可能会影响土壤氧化亚氮的排放量。

最后,如何减少土壤有机质分解对温室气体排放的影响是一个值得关注的问题。

当前,一种主要的方法是改进土壤管理实践。

例如,合理施用有机肥料、调控农作物残留物的利用、保持土壤覆盖等,可以减少土壤有机质的分解,降低温室气体的排放量。

此外,通过生物炭的施加和土壤改良等措施,也可以有效地提高土壤有机质的含量,并减缓温室气体的排放。

综上所述,土壤有机质分解与温室气体排放之间存在密切的关系。

干旱绿洲灌区典型农田温室气体排放及其减排效应干旱绿洲灌区典型农田温室气体排放及其减排效应引言:近年来,全球气候变化问题日益凸显,温室气体排放被认为是主要原因之一。

而农田作为一个重要的温室气体排放源,尤其在干旱绿洲灌区,其排放情况更为复杂和突出。

本文旨在通过对干旱绿洲灌区典型农田温室气体排放及其减排效应的研究与分析,从而促进环境保护和可持续发展。

一、干旱绿洲灌区农田温室气体排放的特点1.1 土壤养分状况 vs 温室气体排放干旱绿洲灌区农田由于长期的灌溉和施肥,土壤养分通常比较丰富。

然而,过量的氮肥和磷肥施用会导致土壤内残留大量的氮和磷,而这些养分的分解过程会释放大量N2O和CH4等温室气体。

1.2 农作物生长与碳循环农作物生长过程中的光合作用会吸收大量CO2,但农田土壤由于耕作和灌溉的原因,会释放大量CO2。

此外,农作物割草后的秸秆堆肥和农膜覆盖等操作也会导致更多的CO2排放。

1.3 灌溉对温室气体排放的影响灌溉是干旱绿洲灌区农田的主要特点之一,然而,过度的灌溉会导致土壤水分过多,产生湿度增加和缺氧的环境,从而促进硝化过程,并增加N2O排放。

二、干旱绿洲灌区农田温室气体减排的途径与效应2.1 施氮与磷肥的合理减量通过科学制定施肥方案,合理控制氮磷肥的施用量,可有效降低土壤内养分残留,减少温室气体排放。

同时,采用农田氮有效利用技术和磷肥去留技术,可以改善肥料利用率和减少氮磷流失。

2.2 农田管理与改进措施合理的耕作制度、精确的灌溉技术和科学的土壤改良措施可以降低土壤有机质分解产生的CO2排放,并减少土壤湿度过高对硝化过程的影响,从而减少N2O的排放。

2.3 秸秆利用与农膜回收通过秸秆还田、堆肥利用和生物质能源利用等手段,有效减少农田CO2排放。

此外,开展农膜回收再利用工作,可以减少环境中塑料的气体排放,进一步缓解温室气体的增加。

三、政策推动与前景展望针对干旱绿洲灌区农田温室气体排放问题,政府应加强对于农田温室气体排放的监管,制定更为严格的环境保护法律法规以及政策措施。

土壤碳素循环人类活动的不断增长,使得地球上的大气中二氧化碳(CO2)的浓度日渐升高,导致全球气候变化和生态系统恶化。

而土壤中的有机碳储量很大,所以研究土壤碳素循环具有重要意义。

本文将从土壤碳素循环的定义、土壤有机碳储量、土壤碳素流及其影响等方面进行阐述。

一、土壤碳素循环的定义土壤碳素循环是指土壤中碳素的几种形态,在土壤中以复杂的途径转化和交换的一种生物地球化学过程。

该循环过程在自然界的碳循环中占有重要角色,不仅为作物生长提供重要养分,也能影响全球气候变化的速度及其影响。

二、土壤有机碳储量土壤的有机碳储量非常巨大,远远高于植物和大气中的有机碳储量。

据统计,全球土壤有机碳储量超过1500亿吨,约占全球碳汇的80%以上。

土壤有机碳储量的大小直接影响着土壤肥力和生态系统的稳定性。

三、土壤碳素的流动及其影响土壤中的碳素主要分为有机碳和无机碳两种形式。

有机碳主要来自于植物残骸的分解过程,而无机碳则来源于土壤中的矿物质和渗透入土的大气二氧化碳(CO2)。

土壤中的碳素经过微生物的分解、矿化和腐殖等过程,产生的二氧化碳又通过渗透入土或变为溶解态逐渐逸出土壤,一部分碳素会被植物吸收利用,一部分则会以有机质和无机碳的形式在土壤中循环。

土壤碳素流对生态系统至关重要。

首先,它为植物生长提供了必要的营养物质。

其次,它对大气中二氧化碳含量的变化具有重要影响,通过抑制大气中CO2的明显上升,降低了人类活动对全球气候的影响。

四、土壤碳素循环的影响因素土壤碳素循环的影响因素比较复杂,主要包括土地利用方式、土地覆盖、管理措施等。

人们通过改变土地利用类型、增加土地覆盖度、通过调节培肥措施等来改善土壤有机碳含量,提高土壤质量和生态系统的稳定性。

在当今严峻的全球变化与环境问题中,了解土壤碳素循环的过程对于地球生态系统的维持具有重要意义。

因此,科技人员应该通过技术手段来促进土壤生产力的提高,保持生态环境的稳定,并为未来的全球气候变化做出贡献。

农田温室气体排放及其减排技术研究近年来,全球温室气体排放成为了一个备受关注的问题。

而农田作为一个重要的温室气体排放源,也受到了广泛的关注。

本文将探讨农田温室气体排放的主要原因以及目前已经存在的减排技术。

首先,农田温室气体排放的主要原因是农业生产过程中的氮肥使用和农作物残留物的分解。

氮肥的使用会导致氮氧化物的排放,而农作物残留物的分解则会产生甲烷气体。

这两种气体都是温室气体的主要成分,对全球气候变化产生了重要影响。

针对农田温室气体排放的问题,目前已经出现了一些减排技术。

其中,一种常见的方法是改变农业生产方式,减少氮肥的使用量。

通过科学施肥、合理调整作物种植结构等措施,可以有效地降低氮肥的使用量,从而减少氮氧化物的排放。

此外,还可以通过改善土壤肥力,提高氮肥的利用率,进一步减少氮肥的使用。

另外,农作物残留物的分解也是一个重要的温室气体排放源。

为了减少甲烷气体的排放,可以采取一些措施来加速农作物残留物的分解过程。

例如,可以通过深翻土壤、施加适量的有机肥料等方式,促进农作物残留物的分解,减少甲烷气体的产生。

此外,还可以利用农作物残留物进行生物质能源的生产,将其转化为可再生能源,从而实现资源的循环利用。

除了改变农业生产方式外,还可以利用先进的技术手段来减少农田温室气体的排放。

例如,利用精确农业技术,可以实现精准施肥,减少氮肥的浪费,从而降低氮氧化物的排放。

此外,还可以利用遥感技术监测农作物的生长情况,及时调整施肥量,提高氮肥利用率,减少温室气体的排放。

此外,农田温室气体排放的减排技术还包括利用生物质能源和利用沼气发电等方式。

生物质能源是指利用农作物残留物、秸秆等生物质资源进行能源生产。

通过将农作物残留物转化为生物质燃料,可以替代传统的化石燃料,减少温室气体的排放。

而沼气发电则是利用农田中产生的沼气进行能源生产。

通过将沼气燃烧发电,不仅可以减少温室气体的排放,还可以获得可再生能源。

总之,农田温室气体排放是一个全球性的问题,需要我们共同努力来解决。

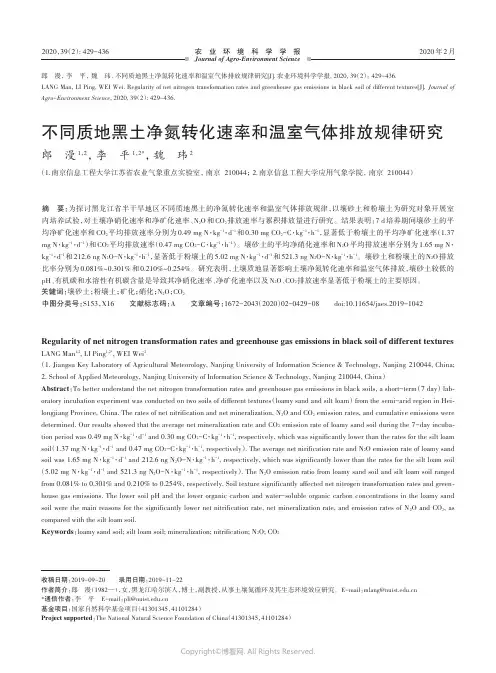

Regularity of net nitrogen transformation rates and greenhouse gas emissions in black soil of different texturesLANG Man 1,2,LI Ping 1,2*,WEI Wei 2(1.Jiangsu Key Laboratory of Agricultural Meteorology,Nanjing University of Information Science &Technology,Nanjing 210044,China;2.School of Applied Meteorology,Nanjing University of Information Science &Technology,Nanjing 210044,China )Abstract :To better understand the net nitrogen transformation rates and greenhouse gas emissions in black soils,a short-term (7day )lab⁃oratory incubation experiment was conducted on two soils of different textures (loamy sand and silt loam )from the semi-arid region in Hei⁃longjiang Province,China.The rates of net nitrification and net mineralization,N 2O and CO 2emission rates,and cumulative emissions were determined.Our results showed that the average net mineralization rate and CO 2emission rate of loamy sand soil during the 7-day incuba⁃tion period was 0.49mg N·kg -1·d -1and 0.30mg CO 2-C·kg -1·h -1,respectively,which was significantly lower than the rates for the silt loamsoil (1.37mg N·kg -1·d -1and 0.47mg CO 2-C·kg -1·h -1,respectively ).The average net nirification rate and N 2O emission rate of loamy sand soil was 1.65mg N·kg -1·d -1and 212.6ng N 2O-N·kg -1·h -1,respectively,which was significantly lower than the rates for the silt loam soil(5.02mg N·kg -1·d -1and 521.3ng N 2O-N·kg -1·h -1,respectively ).The N 2O emission ratio from loamy sand soil and silt loam soil ranged from 0.081%to 0.301%and 0.210%to 0.254%,respectively.Soil texture significantly affected net nitrogen transformation rates and green⁃house gas emissions.The lower soil pH and the lower organic carbon and water-soluble organic carbon concentrations in the loamy sand soil were the main reasons for the significantly lower net nitrification rate,net mineralization rate,and emission rates of N 2O and CO 2,as compared with the silt loam soil.Keywords :loamy sand soil;silt loam soil;mineralization;nitrification;N 2O;CO 2郎漫,李平,魏玮.不同质地黑土净氮转化速率和温室气体排放规律研究[J].农业环境科学学报,2020,39(2):429-436.LANG Man,LI Ping,WEI Wei.Regularity of net nitrogen transformation rates and greenhouse gas emissions in black soil of different textures[J].Journal of Agro-Environment Science ,2020,39(2):429-436.不同质地黑土净氮转化速率和温室气体排放规律研究郎漫1,2,李平1,2*,魏玮2(1.南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室,南京210044;2.南京信息工程大学应用气象学院,南京210044)收稿日期:2019-09-20录用日期:2019-11-22作者简介:郎漫(1982—),女,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授,从事土壤氮循环及其生态环境效应研究。

Vol.368No.08AUG.2020农业技术与装备AGRICULTURAL TECHNOLOGY &EQUIPMENT 文章编号:1673-887X(2020)08-0155-02Xue Shenggui,Wang Yanying(College of Science,Tibet University,Lhasa 850000,Tibet Autonomous Region,China)Biomass charcoal was mainly used to improve the condition of the soil itself,but it is currently found to have moreenvironmental benefits.Biomass charcoal can effectively alleviate the greenhouse effect by storing carbon in the soil for a long time,and reduces soil greenhouse gas emissions.There is still a certain theoretical development space for the use of biomass charcoal at present.It is necessary to conduct local tests on the type and amount of biomass charcoal according to the soiltype.biochar,soil properties,greenhouse gas emissions收稿日期2020-07-22资助项目拉萨农业设施土壤可溶性有机碳氮的研究项目号:ZDQMJH19-36。

作者简介薛生桂(1993-),女,西藏人,助教,研究方向:恢复生态学。

施用生物质炭后稻田土壤性质、水稻产量和痕量温室气体排放的变化1. 本文概述随着全球气候变化和环境可持续性问题的日益严峻,生物质炭作为一种潜在的土壤改良剂和碳封存手段,受到了广泛关注。

生物质炭,通过生物质在缺氧条件下热解产生,具有高度稳定性、较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够改善土壤性质,提高作物产量,并可能影响土壤痕量温室气体的排放。

本文旨在探讨施用生物质炭对稻田土壤性质、水稻产量以及痕量温室气体(如甲烷和一氧化二氮)排放的影响。

研究采用田间试验方法,通过对比不同生物质炭施用量下土壤的物理、化学性质变化,水稻的生长状况及产量,以及土壤痕量温室气体的排放特征,评估生物质炭作为农业土壤改良剂和减缓温室效应策略的潜力。

本文的研究结果将为生物质炭在农业领域的应用提供科学依据,并为全球气候变化背景下的农业可持续发展提供新的思路和方法。

2. 文献综述在撰写《施用生物质炭后稻田土壤性质、水稻产量和痕量温室气体排放的变化》文章的“文献综述”部分时,我们将回顾和综合相关研究,重点关注生物质炭对稻田土壤性质、水稻产量以及痕量温室气体排放的影响。

这部分内容将基于现有的科学文献,旨在提供一个全面的背景,为理解生物质炭在稻田生态系统中的作用提供理论基础。

生物质炭的定义:生物质炭是由生物质(如农业废弃物、林业残留物等)在缺氧条件下经热解制成的炭质材料。

生物质炭的特性:包括高碳含量、多孔结构、较大的比表面积以及丰富的表面官能团。

土壤物理性质:生物质炭对土壤结构、孔隙度、水分保持能力的影响。

土壤化学性质:生物质炭对土壤pH值、阳离子交换能力(CEC)、养分供应(如N、P、K)的影响。

土壤生物性质:生物质炭对土壤微生物群落结构、酶活性、根际环境的影响。

生物质炭对水稻光合作用的影响:包括叶绿素含量、气孔导度、光合速率等。

生物质炭对稻田CH4排放的影响:生物质炭通过改变土壤氧化还原条件、微生物群落结构等影响CH4排放。

生物质炭对N2O排放的影响:生物质炭通过影响土壤硝化和反硝化过程来调节N2O排放。

温室气体排放的反馈与调整温室气体排放已经成为当今全球气候变化的主要驱动力。

随着工业化进程和人类活动的增加,温室气体排放量不断增加,导致地球气候系统发生明显变化。

温室气体主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和氟利昂等气体,它们的排放会导致大气中的温室效应增强,进而损害地球大气层的平衡。

因此,如何有效减少温室气体排放已成为世界范围内的热点问题。

一、温室气体的来源和排放情况温室气体的主要来源包括工业生产、能源消耗、农业生产和森林砍伐等。

工业生产是温室气体排放的主要来源之一,工厂和企业在生产过程中会产生大量的二氧化碳和其他污染物。

能源消耗也是温室气体排放的重要渠道,燃煤、石油和天然气等化石燃料的燃烧释放出大量的二氧化碳。

农业生产中,农作物的种植和畜牧业的开展也会导致甲烷和氧化亚氮的排放。

此外,森林砍伐和土地利用方式的改变也会对大气中的温室气体浓度产生影响。

二、温室气体排放的危害与影响温室气体排放会对地球气候系统造成严重影响,导致全球气候变暖和极端天气事件增多。

温室气体的增加会导致地球表面温度升高,引发极端气候现象,如洪涝、干旱、暴风雨等。

此外,温室气体还会导致海平面上升、极端气候事件增多、生态系统受到破坏等问题,直接威胁到人类的生存和发展。

三、减少温室气体排放的策略与措施为了减少温室气体排放,全球各国开始采取一系列措施。

首先,加强环保意识,提高人们对温室气体排放的认识,促进环保行动的开展。

其次,发展清洁能源,减少化石能源的使用,推动可再生能源的发展。

第三,优化能源结构,提高能源利用效率,减少能源消耗量。

此外,加强法律法规的约束力,制定相关和措施,鼓励企业和个人减少温室气体排放行为。

四、温室气体排放的反馈机制是指地球大气层中的温室气体浓度增加,导致大气层对太阳辐射的吸收和反射发生变化,进而影响地球气候系统。

通过调整温室气体排放量,可以减缓气候变暖速度,降低气候变化对人类社会和自然环境的影响。

在减少温室气体排放的同时,还需要加强气候变化适应性和减灾工作,促进社会经济的可持续发展。

Adv. Cl i m. Ch a n ge Res., 2008, 4 (5): 282-289282文章编号:1673-1719 (2008) 05-0282-08引 言 2007年12月在印尼巴厘岛召开的联合国气候变化大会上通过了启动2012年后应对气候变化谈判的路线图。

通过陆地生态系统固碳,实现温室气体减排是应对全球气候变化的重要手段之一。

据政府间气候变化专门委员会(IPCC )有关统计,全球农业减排的技术潜力高达每年5500~6000 Mt CO 2当量[1]。

在不同的碳价格下的经济潜力为1600~4300Mt CO 2当量,其中90%来自减少土壤CO 2释放(即土壤固碳),而东南亚农业的潜力居全球首位[2]。

为了明确土壤固碳与温室气体减排的自然潜力和主要途径,土壤固碳研究已经成为近几年来应对气候变化研究中一个极其活跃的新兴研究领域[3]。

美国地球物理学联合会提出了固碳科学技术的概念;美国农业部将农业土壤固碳和温室气体减排作为国家的核收稿日期:2008-05-21; 修订日期:2008-06-26基金项目:国家自然科学基金国际合作重大项目(40270010092); 教育部重大项目“我国农田有机碳库变化及其调控因素”;中国科协联合国环境咨 商研究课题“中国农业发展中土壤碳库变化及其固碳减排意义” 资助作者简介:潘根兴(1958-),男,教授,主要从事土壤碳循环与气候变化研究. E-mail: pangenxing@摘 要:通过综述和评价中国土壤,特别是农田土壤有机碳库(以下简称碳库)的现状与演变态势, 讨论其对我国应对气候变化的意义, 提出了我国土壤碳库及其演变与应对气候变化的基本国情是:1) 我国土壤背景碳储量较低且区域分布不均衡;2) 我国土壤固碳效应明显,未来固碳减排潜力显著;3) 技术和政策是实现和提高我国土壤碳汇、促进我国应对气候变化能力建设的重要途径。

建议进一步加强对我国农田土壤固碳减排的研发投入, 完善农业应对气候变化的相关政策和鼓励措施体系,研究构建气候友好的新型农业,以期在提高和稳定农业生产力与应对气候变化能力上获得双赢。

稻田生态系统中碳循环与田面温室气体排放的关系研究稻田是世界上重要的农业生产区之一,也是人们食物供应的重要来源。

然而,随着全球变暖和人口的增加,稻田温室气体排放的问题已经引起了人们的重视。

了解稻田生态系统中碳循环与田面温室气体排放之间的关系对于减少温室气体排放和保护稻田生态系统的健康发展具有重要意义。

碳循环是生态系统中至关重要的一环,它指的是碳在自然界的各种过程中的输送和变化。

在稻田生态系统中,碳循环包括了稻田土壤中的有机碳和碳酸盐的分解、稻田植物的生长和分解、碳氮磷元素的循环以及微生物的分解等过程。

各个环节的碳输入和输出最终会影响稻田中碳储量和碳平衡。

然而,稻田的温室气体排放也是不容忽视的问题。

稻田主要排放的温室气体包括甲烷和二氧化碳。

甲烷的排放来源主要是稻田周围的湿地和稻田土壤中的微生物活动,而二氧化碳则主要来自稻田农业和相关工业活动的能源消耗。

因此,稻田生态系统中碳循环与田面温室气体排放之间的关系十分密切。

碳输入和输出的变化会直接影响田面的温室气体排放。

例如,碳排放减少可能会降低稻田土壤中的微生物活动,减少田面甲烷的生成。

另外,在土壤中加入一定的有机物质还可以促进稻田土壤中的植物生长,进而增加生物所吸收的二氧化碳量,缓解温室气体的排放。

为了更好地理解稻田生态系统中碳循环与田面温室气体排放之间的关系,科学家们已经展开了相关的研究。

他们采取了许多不同的方法,比如文献综述、实地调查和数学模型分析等。

这些研究为我们提供了许多关于稻田中碳循环与田面温室气体排放之间关系的重要信息。

例如,在郑州农业大学的专家们进行的实地调查表明,稻田土壤中的有机碳储存量可以减少田面的温室气体排放。

在与对照试验的比较中,这些科学家发现,稻田土壤中的有机碳含量增加10%可以使田面温室气体排放降低10%~30%。

在台湾的另一项研究中,科学家们使用模拟模型和实地实验探讨了不同肥料管理方案对稻田甲烷排放的影响。

他们的研究表明,将肥料分期施用而非一次性施用,可以显著降低稻田甲烷排放。

农田土壤有机碳,氮转化及其与温室气体排放的关系农田土壤有机碳和氮的转化与农业生产和土地利用紧密相关,并对温室气体排放产生影响。

土壤有机碳是土壤中最重要的有机质组分之一,影响土壤生态系统的功能和气候变化。

农业活动会影响农田土壤有机碳的含量和分布,通过改变土地利用方式、施肥和耕作方式等来影响农田土壤有机碳的积累。

随着土壤有机碳的下降,土壤对二氧化碳的吸收也逐渐减少,从而导致温室气体排放增加。

因此,通过科学管理土地资源和耕作方式,适当增加土壤有机质含量,可以降低农田温室气体排放。

土壤中的氮元素是植物生长所必需的营养元素,但过量的氮元素会引起农田土壤氮素累积,导致氮素的硝化和反硝化反应频繁发生。

反硝化反应会通过产生亚氧环境导致氧化亚氮的生成和释放,从而增加温室气体氮氧化物的排放。

因此,科学合理的氮肥管理,减少氮素的过度利用,有助于减少农田土壤氮素累积和温室气体排放。

总而言之,农田土壤有机碳、氮转化与温室气体排放之间存在着密不可分的关系,科学的土地资源管理和农业生产方式,都将在减少温室气体排放中发挥着重要作用。