《窃读记》作者林海音简介

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

第一课《窃读记》林海音(1918年-2001年),原名林含英,小名英子,生于日本大阪,原籍台湾苗栗县头份镇,作家。

父母曾在日本经商,出生后不久回到台湾,但旋即又举家迁往北平居住,就读北京城南厂甸小学、春明女子中学、北京新闻专科学校。

担任“世界日报”实习记者,与笔名何凡的作家夏承楹结婚,后来主持《联合报》副刊10年。

以小说《城南旧事》(1960年)闻名,是关于林海音童年在北京生活的六则小故事,曾改编成电影。

1953年主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学杂志》,以后又经营纯文学出版社。

她在台湾仍以办报、办刊、写作、出版为主,联络了大批在台的文化界人士,提携了大量台湾的文学青年,出版了众多文学名作,被称为台湾文学“祖母级的人物”。

林海音的创作是丰厚的。

迄今为止,已出版十八本书。

散文集《窗》(与何凡合作)《两地》《做客美国》《芸窗夜读》《剪影话文坛》《一家之主》《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》;短篇小说集《烛心》《婚姻的故事》《城南旧事》《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》《晓云》《孟珠的旅程》;广播剧集《薇薇的周记》《林海音自选集》《林海音童话集》;编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多学评论、散文等,散见于台湾报刊。

《爸爸的花儿落了》被选为九年义务教育初中七年级下册第一单元第二课课文,《窃读记》被选为义务教育课程人教版小学五年级上册第一单元第一课,《迟到》被选为北师大版五年级上册第七单元第二课并被选入深圳报业集团出版社《小学语文课外阅读》五年级上册。

第二课《小苗与大树的对话》张钫(1989-)原名张苒,笔名张苗,2003年5月改名张钫。

1989年1月12日出生于北京。

现就读于北京市中国人民大学附属中学初中部,今年报考人大附中高中部。

张钫[1] 张钫出生于一个文学艺术世家,她的父亲是一位著名报告文学作家和诗人,母亲是北京广播学院播音系教授。

窃读记(林海音)知识点各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢文学常识:林海音(1918年3月18日-2001年12月1日),原名林含英,小名英子,祖籍广东蕉岭,生于日本大阪,作家。

提出了“纯文学”的概念,提携了大量台湾的文学青年。

一生创作了多篇长篇小说和短篇小说集,产量十分可观。

其中小说《城南旧事》(1960年)最为著名。

她所创立的纯文学出版社(1968-1995)堪称中国第一个文学专业出版社,曾出版了许多脍炙人口的好书。

重点句:①急忙打开书,一页,两页,我像一匹饿狼,贪婪地读着。

“贪婪”是指贪得无厌,没有满足的时候。

这句话把渴望读书的“我”比作一匹饥饿的狼,一页页贪婪地阅读犹如饿狼进食。

它以一个极其生动形象的比喻,写出了“我”强烈的求知欲,对读书的渴望。

②我很快乐,也很惧怕——这种窃读的滋味!这句话是课文的中心句,集中概括了窃读的百般感受,也是作者情感的集中体现。

“我”渴望读书,却又无力购买,只好“窃读”。

“我”在阅读中感受着书籍所带来的智慧和快乐,却时刻害怕被店员或老板发现受到训斥和驱赶,这种书中世界的吸引与沉迷,书外世界的担忧与紧张,使快乐和惧怕交织在一起,形成了一种复杂、难以言说的感受,这正是窃读的滋味。

我快乐的是因为:我能读书,从书中获得智慧和乐趣;我惧怕的是因为:怕被店员或老板发现,受到训斥和驱赶。

③我有时还要装着皱起眉头,不时望着街心,好像说:“这雨,害得我回不去了。

”其实,我的心里却高兴地喊着:“大些!再大些!”这句话通过对发愁的表情和快乐的内心对比描写,趣味盎然地写出“我”为雨天能够有个充足的理由读书而高兴无比,更加表现出了“我”对读书的喜爱。

④我合上书,咽了一口唾沫,好像把所有的智慧都吞下去了,然后才依依不舍地把书放回书架。

作者用“咽了一口唾沫”这样一个动作,写出了此时的“我”尽管是腿酸脚麻、饥肠辘辘,却在两个多钟头的饱读之后有一种满足感、充实感。

这种窃读犹如一次精神的盛宴,收获了知识与智慧。

人民教育出版社

五年级(上册) 畅言教育

用心用情 服务教育

《林海音介绍》

《窃读记》课外拓展阅读

原名林含英,小名英子,原籍台湾省苗栗县,父母曾东渡日本经商,林海音于1919年3月18日生于日本大坂,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,其父不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,小英子即在北京长大。

曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者。

在北京度过的25年时间,被林海音称作“金色年代”,影响了她的文学创作,她的作品中具有浓厚的老北京味。

1948年8月她同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,任《国语日报》编辑。

1953主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学》杂志,以后又经营纯文学出版社。

林海音将北京的生活点滴写成《城南旧事》一书,深得读者喜爱,被译成多种文字。

该书后来拍成电影,也改编成儿童绘本。

林海音的创作是丰厚的。

散文集《窗》(与何凡合作)、《两地》、《作客美国》、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》、《一家之主》、《家住书坊边》;散文小说合集《冬青树》;短篇小说集《烛心》、《婚姻的故事》、《城南旧事》、《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》、

《晓云》、《孟珠的旅程》;广播剧集《薇薇的周记》、《林海音自选集》、《林海音童话集》;编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多文学评论、散文等,散见于台湾报刊。

《窃读记》知识清单一、作者简介《窃读记》的作者是林海音。

林海音(1918 年-2001 年),原名林含英,小名英子,生于日本大阪,原籍台湾苗栗县头份镇。

她是台湾文学史上重要的作家之一,以其细腻的笔触和真挚的情感描绘了童年生活和社会现实。

二、文章背景这篇文章创作于特定的社会背景下,反映了当时社会中对于知识的渴望以及阅读资源的相对匮乏。

作者通过自身的经历,展现了在艰苦条件下对读书的热爱和追求。

三、字词积累1、生字“窃”(qiè):偷盗。

“腋”(yè):胳肢窝。

“哟”(yō):表示轻微的惊异。

2、生词“贪婪”:渴求而不知满足。

“惧怕”:害怕。

“倾盆大雨”:形容雨大势急。

四、主要内容《窃读记》讲述了作者小时候因家境贫寒,没有钱买书,只能到书店偷偷看书的经历。

在窃读的过程中,她既经历了被店员驱赶的尴尬,又感受到了获取知识的快乐。

尽管面临诸多困难,但她对读书的热爱始终不变。

五、文章结构文章以“窃读”为线索,按照时间顺序展开叙述。

开头点明了“我”最爱去书店窃读。

接着详细描述了“我”在书店窃读的经历,包括藏身于众多顾客之中、借雨天窃读等情节。

最后总结了“我”在窃读中收获的知识和快乐,以及对读书的执着。

六、写作手法1、心理描写文中多处运用心理描写,如“我多么高兴,又多么渴望地伸手去拿,但和我的手同时抵达的,还有一双巨掌,五个手指大大地分开来,压住了那本书的整个”,生动地展现了作者内心的渴望与紧张。

2、动作描写“我跨进店门,暗喜没人注意。

我踮起脚尖,从大人的腋下钻过去。

哟,把短发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。

”通过一系列的动作描写,表现出作者窃读时的小心翼翼和迫不及待。

3、对比手法将书店老板的冷漠与店员的善良进行对比,突出了作者在不同遭遇中的复杂心情。

七、主题思想本文通过回忆作者童年时窃读的经历,表达了作者对读书的热爱和对知识的渴望,同时也反映了当时社会中普通人获取知识的艰难。

八、重点语句赏析1、“急忙打开书,一页,两页,我像一匹饿狼,贪婪地读着。

1.窃读记林海音简介林海音(1918—2001)林海音,原名林含英,小名英子,祖籍台湾省苗栗县,1918年出生于日本大阪。

1921年随父母回到台湾;1923年又随全家迁居北京,并在北京城南定居下来。

一直到1948年才同丈夫、孩子一同回到故乡台湾。

林海音自幼在北京读书,长大后曾就读于女师,后进北京世界新闻专科学校。

毕业后,即进北京《世界日报》当记者,还曾当过编辑、图书馆馆员。

这些职业提供了广泛的机会,使她能较深入地了解旧北京的社会风貌,为后来的小说创作提供了许多素材。

她的成名之作小说《城南旧事》即取材于这段生活。

1948年林海音同丈夫回到台湾后,即被刚创刊不久的《国语日报》聘为编辑。

1957年《文星杂志》创刊,林海音任编辑,同时又担任世界新闻学校教员。

1967年她创办和主编了《纯文学》月刊,直到1972年《纯文学》停刊后,她又独立负责纯文学出版社,出版《纯文学丛书》。

林海音的文学生涯发端甚早,始于北京,而这一切同她的家庭有密切的关系。

林海音出身于书香门第,她的父亲林焕文是优秀的爱国知识分子,早年受汉学的熏陶,后来又在“国语学校”师范部接受日本教育,精通日文,曾任教于台湾新埔公学,著名的日据时期的台湾作家吴浊流做过他的学生。

后来林焕文远渡重洋到日本经商,在那里生下长女英子——林海音。

以后又迁居北京,任邮政局课长。

林焕文人缘好,又慷慨仗义,这对童年的林海音影响很大。

长大后林海音生活情趣广泛,不计牺牲,勇挑重担,慷慨助人,这些性格特点,可以说是承袭于父辈而发展于自身。

由于父亲早逝,面对生活和社会的重压,林海音对社会的认识较之同龄人更成熟更深刻,所有这些都构成了她创作小说的动力和源泉。

在北京时,林海音已开始了文学创作。

1948年回到台湾后初期的一段时间,她撰写了一些杂文和散文,大约是在1951年,林海音才真正走上作家的道路。

她的作品十分丰富,包括小说、散文、杂文、评论、儿童读物等多种体裁,而以小说创作为主。

窃读记林海音(1918—2001),原名林含英,小名英子,原籍台湾苗栗县。

曾任记者、编辑、后从事文艺创作。

她的创作丰富,代表作有散文集《两地》《芸窗夜读》;短篇小说集《城南旧事》《烛心》;长篇小说《春风》《晓云》;广播剧集《薇薇的周记》等。

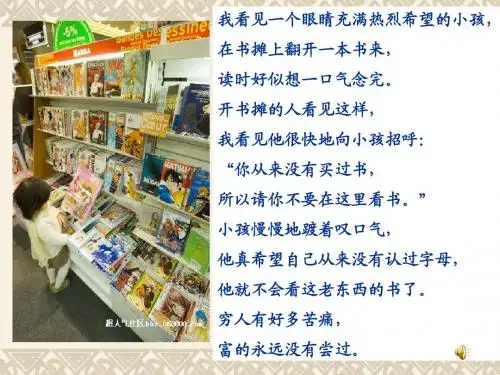

林海音出生在1918年,在她小时侯那个年代,读书是有钱人的享受,劳动人民因为生活贫困读不起书,一辈子与知识无缘。

那些只供得起孩子上学的家庭,也没有余钱给孩子买课外书读。

虽然林海音出生在一个知识分子的家庭,但是贫困的经济状况还是无法满足她那颗渴望读书的心,她是怎样读完一本又一本心爱的书呢?窃读腋下贪婪唾沫踮脚饥饿惧怕屋檐皱纹支撑知趣柜台腰酸腿疼饥肠辘辘适宜白日梦适宜:适合,相宜。

文中指在书店人多,无人注意到我的这种环境与我只读不买的窃读行为相适合。

知趣:知道好歹,不惹人讨厌。

这里指知道常常这样只读不买是惹人讨厌的,每当感觉到书店里店员态度变化时,我就会放下书离开。

饥肠辘辘:饥饿得肚子发出肠鸣音。

白日:比喻不能实现的胡思乱想。

文中是说作者在饿着肚子站着苦读中,也幻想着能够有钱;而有钱也不过能吃上一碗面条,再坐下来舒服地读书。

这种最简单的需求对一个穷学生来说像“白日梦”一样不可能实现。

依依不舍:留恋,不忍分离。

“窃读”可以换成一个什么词?答:偷读。

“窃读记”中的“窃”是什么意思?答:1.偷2.偷偷地3.谦指自己“窃读记”中的“记”是什么意思?答:本文以“记叙”为主,属于叙事散文文中的“我”即作者本人。

为何要“偷偷地”读书?答:课文记叙了一件什么事?答:“我”因无钱买书而偷偷躲在书店看书1.边默读课文边用“_____”划出描写“我”是怎样“窃读”的语句读一读句子,说一说体会。

2.重点品读文中描写“我”的动作和心理活动的语句。

a.“我跨进店门……踮起脚尖,从大人的腋下钻过去。

哟,把短发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。

”•(1)画出句中表示动作的词。

•(2)感悟形象:从这一系列的动作中你仿佛看到了什么?b.“急忙打开书,一页,两页,我像一匹饿狼,贪婪地读着。

《窃读记》林海音

林海音(1918年~2022年),原名林含英,小名英子,生于日本大阪,原籍台湾苗栗县头份镇,作家。

父母曾在日本经商,出生后不久回到台湾,但旋即又举家迁往北平居住,就读北京城南厂甸小学、春明女子中学、北京新闻专科学校。

担任“世界日报”实习记者,与笔名何凡的作家夏承楹结婚,后来主持《联合报》副刊10年。

以小说《城南旧事》(1960年)闻名,是关于林海音童年在北京生活的五则小故事,曾改编成电影。

主要作品:

散文集:

《窗》(与何凡合作)(1972)、《两地》(1966)、《作客美国》(1966)、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》(1984)、《一家之主》(1988)、《家住书坊边》(1987)

散文小说合集:《冬青树》(1955)

短篇小说集《烛心》(1965)、《婚姻的故事》(1963)、《城南旧事》(1960)、《绿藻与咸蛋》(1957)

长篇小说《春风》、《晓云》(1959)、《孟珠的旅程》

广播剧集《薇薇的周记》(1968)、《林海音自选集》(1975)、《林海音童话集》(1987)、《金鲤鱼的百裥裙》(1993)、《奶奶的傻瓜相机》(1994)、《往事悠悠》(1995)、《英子的心》(1996)《我们看海去》(1996)、《驴打滚》(1996)《林海音文集》(1997)、《城南旧影》(2000)、《林海音作品集》(2000)

代表作:《城南旧事》(1960),小说《城南旧事》,它曾被搬上电影银幕而受到广大观众的喜爱,描写的是20世纪20年代末北京四合院里一家普通人的生活。

《城南旧事》包括五个短篇小说,即《惠安馆》《我们看海去》《兰姨娘》《驴打滚儿》《爸爸的花儿落了》。

林海音简介林海音,女,(1918~2001)原名林含英,小名英子,原籍台湾省苗栗县,父母曾东渡日本经商。

林海音于1918年3月18日生于日本大阪,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,其父林焕文不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,林海音即在北京长大。

曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者。

不久与报社同事夏承楹结婚。

1948年8月同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,任《国语日报》编辑。

1953年主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学杂志》,以后又经营纯文学出版社。

林海音的创作是丰厚的。

迄今为止,已出版十八本书。

散文集《窗》(与何凡合作)、《两地》、《做客美国》、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》、《一家之主》、《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》;短篇小说集《烛心》、《婚姻的故事》、《城南旧事》、《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》、《晓云》、《孟珠的旅程》;广播剧集《薇薇的周记》、《林海音自选集》、《林海音童话集》;编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多文学评论、散文等,散见于台湾报刊。

其中,《窃读记》被选为小学五年级上册课文。

林海音生平林海音自幼在北京读书,长大后曾就读于女师,后进北京世界新闻专科学校。

毕业后,即进北京《世界日报》当记者,还曾当过编辑、图书馆馆员。

这些职业提供了广泛的机会,使她能较深入地了解旧北京的社会风貌,为后来的小说创作提供了许多素材。

她的成名之作小说《城南旧事》即取材于这段生活。

1948年林海音同丈夫回到台湾后,即被刚创刊不久的《国语日报》聘为编辑。

1951年《联合日报》创刊,她被任为《联合日报》副刊主编,她的丈夫为主笔。

这一时期,她特别注意扶植和支持台湾的本土作家。

如当时钟理和的稿子经常被退,林海音却常常使他的稿子重见天日。

钟理和死后,林海音还替他出版了他的第一本书《雨》,接着他的长篇小说《笠山农场》也在《联合日报》副刊上连载了。

林海音

原名林含英,小名英子,原籍台湾省苗栗县,父母曾东渡日本经商,林海音于1918年3月18日生于日本大坂,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,其父林焕父不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,小英子即在北京长大。

曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者。

在北京度过的25年时间,被林海音称作“金色年代”,影响了她的文学创作,她的作品中具有浓厚的北平味。

1948年8月她同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,任《国语日报》编辑。

1953主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学》杂志,以后又经营纯文学出版社。

林海音将北京的生活点滴写成《城南旧事》一书,深得读者喜爱,被译成多种文字。

该书后来拍成电影,也改编成儿童绘本。

林海音的创作:

散文集《窗》(与何凡合作)、《两地》、《作客美国》、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》、《一家之主》、《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》;短篇小说集《烛心》、《婚姻的故事》、《城南旧事》、《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》、《晓云》、《孟珠的旅程》;广播剧集《薇薇的周记》、《林海音自选集》、《林海音童话集》;编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多文

学评论、散文等,散见于台湾报刊。

2019年4月23日。

《窃读记》作者林海音简介林海音,原名林含英,小名英子,原籍台湾省苗栗县,父母曾东渡日本经商,林海音于1918年3月18日生于日本大版,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,其父林焕父不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,小英子即在北京长大。

曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者。

不久与报社同事夏承楹结婚。

1948年8月同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,任《国语日报》编辑。

1953主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学杂志》,以后又经营纯文学出版社。

林海音的创作是丰厚的。

讫今为止,已出版十八本书。

散文集《窗》(与何凡合作)、《两地》、《作客美国》、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》《一家之主》、《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》,短篇小说集《烛心》、《婚姻的故事》、《城南旧事》、《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》、《晓云》、《孟珠的旅程》,广播剧集《薇薇的周记》、《林海音自选集》、《林海音童话集》,编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多文学评论、散文等,散见于台湾报刊。