经济学经典案例赏析

- 格式:ppt

- 大小:5.67 MB

- 文档页数:50

第1篇一、引言法律经济学是一门将经济学原理应用于法律领域的学科,旨在通过分析法律制度对经济活动的影响,为立法、执法和司法提供理论支持。

本文将以苹果公司(Apple Inc.)与三星公司(Samsung Electronics Co., Ltd.)的专利纠纷为例,探讨知识产权保护与经济效率之间的关系。

二、案件背景2011年,苹果公司在美国起诉三星公司侵犯其多项专利,包括设计专利、功能专利和软件专利等。

三星公司则反诉苹果公司侵犯其专利。

此案在全球范围内引起了广泛关注,成为知识产权保护与经济效率的经典案例。

三、案件分析1. 知识产权保护的重要性知识产权保护是指对创新成果、文学艺术作品等智力成果的独占权。

在市场经济中,知识产权保护对于鼓励创新、促进经济发展具有重要意义。

以下是知识产权保护的重要性:(1)激励创新:知识产权保护为创新者提供了独占权,使其能够从创新成果中获得经济利益,从而激发创新动力。

(2)资源配置:知识产权保护有助于优化资源配置,使创新成果得到有效利用。

(3)市场秩序:知识产权保护有助于维护市场秩序,防止侵权行为的发生。

2. 专利纠纷对经济效率的影响苹果公司与三星公司的专利纠纷对经济效率产生了以下影响:(1)创新成本增加:专利纠纷导致企业为避免侵权而增加研发投入,提高创新成本。

(2)市场效率降低:专利纠纷可能导致市场竞争加剧,降低市场效率。

(3)资源配置不合理:专利纠纷可能导致资源配置不合理,影响创新成果的利用。

3. 案件判决对经济效率的影响美国法院在审理苹果公司与三星公司的专利纠纷案时,作出了以下判决:(1)判定三星公司侵权:法院认定三星公司的产品侵犯了苹果公司的多项专利。

(2)赔偿苹果公司:法院判决三星公司向苹果公司支付巨额赔偿金。

(3)禁止侵权产品销售:法院禁止三星公司在美国销售侵权产品。

以下是案件判决对经济效率的影响:(1)维护知识产权:判决结果有助于维护知识产权,鼓励创新。

(2)提高市场效率:判决结果有助于规范市场竞争,提高市场效率。

身边的经济学--经典案例分析(一)中国古典故事中的经济学1.1吴三桂“冲冠一怒为红颜”——选择我们知道在清朝入关之前,在中国的历史上曾经发生了这样一个十分有意思的故事。

1644年李自成率大顺军浩浩荡荡攻入北京城,明朝的崇祯皇帝万般无奈之下在景山选择了自缢。

但是李自成心里清楚,并不是占据了北京城就可以高枕无忧了,因为此时的山海关还被明朝将领吴三桂所占据。

于是李自成决定派人去游说吴三桂投降于他,并且答应给予许多优惠条件,以此来拉拢吴三桂,并声明要犒赏吴三桂及其驻守在出海关的部队。

此时的吴三桂被李自成的诚意打动,已有降意。

就在吴三桂准备投诚李自成的前夕,吴三桂先后接到来自北京城的两个消息:其一是吴三桂的父亲被李自成的大将刘宗敏抓捕追赃,并且遭到非难;其二是吴三桂最爱的小妾陈园园也被刘宗敏所强占。

得此消息之后,吴三桂勃然大怒,一气之下,拔剑斩杀一名来使,决定一要为父报仇,二要抢回爱妾陈园园,三要与李自成势不两立。

吴三桂态度的180度大转变,引起大顺朝的一片非议。

这时候占据北京的李自成就面临着如下选择:其一是继续招降吴三桂,但是招降吴三桂可能会影响到占有陈园园的刘宗敏,进一步影响到大顺军的团结;其二是征伐吴三桂,但毕竟其是一股不可小觑的力量,又没有人愿意去征战。

对李自成来说真的是左右为难,但最后还是决定要与吴三桂一战。

吴三桂得知大顺朝前来讨伐一事之后,大为震惊。

他十分清楚,以自己的这点兵力是无法抵挡大顺军的,甚至很有可能会命丧黄泉。

吴三桂冥思苦想,到底是就这样投降于李自成呢?还是奋起力量与他们拼死一搏呢?万般无奈之下,昊三桂决定向满清多尔衮借兵抗衡李自成。

多尔衮闻讯窃喜,因为清军的志向在于问鼎中原,一直苦于没有出路,得知吴三桂借兵的消息后,当然欣喜若狂。

聪明的多尔衮提出了借兵的条件,那就是吴三桂必须诚服于清军,当然清军也不会亏待吴三桂。

此时的吴三桂已经是热锅上的蚂蚁——团团转了,再一想自己的爱妾还在敌军之手,于是决定与多尔衮合作,共同抗击大顺军。

社会经济学经典二十六个案例分析本文档将介绍二十六个社会经济学的经典案例,以帮助读者更好地理解社会经济学的基本原理和应用。

每个案例都涉及社会经济学的某个方面,并提供了分析和解决问题的方法。

以下是案例概述:1. 市场需求与价格调节这个案例探讨了市场需求对价格的影响,并介绍了价格调节的机制。

2. 弹性与供需关系通过分析供需关系和弹性,这个案例解释了价格变动对市场的影响。

3. 垄断与反垄断法这个案例介绍了垄断市场的特点,并探讨了反垄断法的作用和影响。

4. 外部性通过讨论外部性的概念和影响,这个案例解释了市场失败的原因,并提供了解决方案。

5. 公共物品本案例将探讨公共物品的特点和提供机制,以及相关的决策问题。

6. 基尼系数与收入不平等通过分析基尼系数和收入不平等,这个案例帮助我们了解经济中的社会不平等问题。

7. 劳动市场与工资决定这个案例探讨了劳动市场的运作方式,并介绍了工资决定的因素。

8. 货币政策与通货膨胀通过分析货币政策和通货膨胀的关系,这个案例帮助我们了解货币市场的调节机制。

9. 经济周期本案例将解释经济周期的概念和特征,并探讨政府干预对经济周期的影响。

10. 经济增长与发展这个案例介绍了经济增长和发展的基本原理,并探讨了可持续发展的问题。

11. 国际贸易与全球化通过分析国际贸易和全球化的影响,这个案例帮助我们了解经济体系的国际联系。

12. 经济体制与制度这个案例探讨了不同经济体制和制度对经济运作的影响和作用。

13. 环境经济学本案例将解释环境经济学的概念和重要性,并探讨经济发展与环境保护之间的冲突和平衡。

14. 关于经济增长的模型这个案例介绍了不同类型的经济增长模型,并分析了它们的优缺点。

15. 企业战略与竞争通过分析企业战略和竞争的关系,这个案例帮助我们了解企业决策的重要性。

16. 创新与市场竞争这个案例探讨了创新对市场竞争的影响,并介绍了创新的重要性。

17. 社会责任与可持续发展本案例将解释企业社会责任和可持续发展的概念,并探讨其在经济中的作用。

经济学案例分析三篇昭君出塞资源短缺众所周知,西汉在汉武帝的时候已经进入一个全盛的时期,到宣帝的时候更是一个强盛的时期。

那时候的匈奴已经因为内部各利益集团的相互斗争分裂成好几个部分,经济、军事实力大为减弱。

但其中有一个名为呼韩邪的匈奴单于曾亲自带领部下来拜见汉宣帝,双方关系还不错。

宣帝后的元帝与匈奴的关系依旧缓和。

公元前33年,呼韩邪单于率众第三次前来长安,朝见元帝,十分恳切的要求同汉朝和亲,以巩固两者之间的关系,并表示愿意娶汉女作为匈奴的阏氏。

元帝也十分愿意通过和亲的形式来巩固汉和匈之间的友好关系,以减少不必要的战乱。

但是元帝又舍不得将自家的公主出嫁到遥远的匈奴,于是就决定将宫女许配给呼韩邪为妻。

后宫佳丽虽多,但却没有人愿意去匈奴。

就在这关键时刻,有一个名为王昭君的宫女挺身而出愿意远嫁匈奴。

元帝开始的时候十分高兴,因为自家的女人不用远嫁匈奴。

元帝在长安给呼韩邪与王昭君操办亲事。

呼韩邪单于得到年轻貌美的妻子,当然很是激动。

回匈奴之前,呼韩邪携王昭君一同向汉元帝告别,汉元帝见到这样的旷世美女,心头很不是滋味,但是为时已晚,只能眼睁睁地看着王昭君远走。

回宫以后,元帝很是气愤,心想为什么连自己身边的美女都发现不了呢?为了追查到底,他叫人把王昭君的画像拿出来,仔细看了看,这才恍然大悟,原来画像上的昭君与现实中的相差太远。

于是元帝发出这样的疑问:"为什么画中的王昭君会变成这个样子呢?"最后,元帝终于搞清楚了原因,原来宫女进宫时先由画工画像,然后再送给皇帝看,依据画像来决定是否入选。

当时的画工给宫女画像,只有宫女们送给画工礼物之后,画工才会把人画得很美。

但是王昭君自恃自己的美丽而不愿意贿赂画工,结果画工就没把王昭君的美貌如实地画出来,导致王昭君入选不了,从而使其久居深宫,未能与元帝谋面。

得知此事之后,元帝极为恼怒,严惩画工毛延寿等人。

【故事中的经济学】在昭君出塞的故事中,为什么呼韩邪单于和亲的时候要娶公主?而元帝那样美丽的美女也是稀缺的,不然元帝也不至于恼怒,以至要惩办画工。

解读经济学经典案例经济学作为一门社会科学,旨在研究资源的配置和利用,以及如何满足人类的需求。

在经济学的发展过程中,许多经典案例被广泛应用于解释经济学原理和理论,对我们深入了解经济学的应用有着重要作用。

本文将以解读经济学经典案例为主题,通过对几个经典案例的分析,探讨其背后的经济学原理和启示。

一、英国纺织业衰落与中国制造崛起英国纺织业衰落与中国制造崛起是经济学领域中一个引人注目的案例。

在18世纪末至19世纪初期,英国是纺织品生产的领导者,然而随着工业革命的传播和技术改进,中国制造开始崛起,并逐渐占据了全球市场的主导地位。

这一现象可以通过国际贸易理论中的比较优势原理来解释。

比较优势理论认为,不同国家在生产不同商品时存在不同的相对成本优势,通过专门化和贸易,可以实现资源的最优配置。

在这个案例中,英国与中国在纺织业中具有不同的比较优势,英国因其技术先进而在纺织业中占有优势地位,而中国则因其劳动力成本低廉而具备竞争优势。

此外,这个案例也涉及到货币政策和汇率问题。

中国持续维持低估的货币汇率,使得中国出口产品价格更具竞争力,从而加速了中国制造行业的崛起。

同时,英国的纺织业由于成本上升以及汇率波动等原因,逐渐丧失了竞争力。

这个经典案例给我们的启示是,比较优势和专门化是国际贸易中的关键因素,同时货币政策和汇率也对经济产业结构产生重要影响。

二、大萧条与凯恩斯经济学大萧条是指1929年美国股市崩盘后引发的一系列全球经济危机。

这一事件对经济学的发展产生了重要影响,也催生了凯恩斯经济学的兴起。

大萧条的发生使得全球经济陷入严重的衰退和高失业率。

传统的古典经济学无法解释这一现象,因为根据古典经济学的观点,市场机制具备自我调节能力,经济会自动恢复到充分就业的状态。

然而,大萧条时期市场出现明显的失灵情况。

约翰·梅纳德·凯恩斯提出了一种新的经济学思想,即凯恩斯经济学。

凯恩斯经济学认为,市场经济往往存在需求不足的情况,政府应通过财政政策和货币政策来刺激需求,从而促进经济增长和充分就业。

第1篇一、案例背景某市居民张先生驾驶一辆小型轿车在市区内行驶,与另一辆由李女士驾驶的摩托车发生交通事故。

事故发生后,双方对赔偿问题产生争议。

张先生认为,事故发生是由于李女士违反交通规则造成的,因此应承担全部赔偿责任;而李女士则认为,张先生驾驶的车辆存在一定程度的超速,也应承担部分责任。

双方在协商无果后,决定诉诸法律。

二、法律经济学原理分析1. 交易成本理论交易成本理论认为,在交易过程中,双方需要付出一定的成本来达成协议。

在交通事故赔偿纠纷中,交易成本主要包括信息成本、谈判成本和执行成本。

由于双方对事故原因及责任认定存在分歧,导致双方在谈判过程中投入了大量的时间和精力,从而增加了交易成本。

2. 机会成本理论机会成本理论认为,当资源被用于某一用途时,就失去了用于其他用途的机会。

在交通事故赔偿纠纷中,双方在诉讼过程中,为了维护自身权益,可能需要投入大量的人力、物力和财力。

这些资源如果用于其他用途,可能会产生更高的收益。

因此,双方在诉讼过程中承担了较高的机会成本。

3. 预防性支出理论预防性支出理论认为,为了避免潜在的风险和损失,人们会提前做出预防措施。

在交通事故赔偿纠纷中,双方在事故发生后,为了避免类似纠纷再次发生,可能会采取以下预防措施:(1)加强交通安全意识,遵守交通规则;(2)购买相应的保险,以减轻损失;(3)提高自身法律素养,了解相关法律法规。

4. 侵权责任法理论侵权责任法理论认为,侵权行为人应当承担相应的民事责任。

在交通事故赔偿纠纷中,根据侵权责任法的相关规定,双方应根据各自的责任承担相应的赔偿责任。

三、案例分析1. 事故原因及责任认定根据现场勘查及证人证言,事故发生时,李女士违反交通规则,闯红灯;而张先生在驾驶过程中,存在超速行为。

因此,双方均存在过错,应承担相应的责任。

2. 赔偿金额及责任比例根据侵权责任法的相关规定,赔偿金额应包括医疗费、误工费、交通费等。

根据双方过错程度,法院判定李女士承担70%的责任,张先生承担30%的责任。

经济学原理案例分析案例一:供需关系的影响某国市场上发生了一起稀缺资源的案例。

据报道,在该国某地区的绿地面积逐渐减少,导致了稀缺的土地资源。

由于该地区的土地资源日益紧缺,房地产开发商进行了一次公开竞标来争夺该地区的一块土地用于房屋建设。

根据经济学原理中的供需关系,供给不足会导致需求的增加,从而推高价格。

在这个案例中,由于土地资源稀缺,供给减少,导致房地产开发商对该土地的需求急剧增加。

竞标在政府指导下进行,开发商需要以竞价的方式来争取这块土地。

竞标结果显示,由于供需关系的影响,房地产开发商之间出价激烈竞争,导致最终竞得土地的价格相对较高。

这表明供需关系在市场中起到了调节价格的作用。

这个案例展示了经济学原理中供需关系的重要性。

当资源稀缺时,供给减少,需求增加,价格往往会上涨。

因此,了解供需关系对于市场参与者具有重要意义,可以帮助他们在市场中做出更明智的决策。

案例二:边际效益的应用某家电公司在市场上推出了一款新型空调产品。

为了评估这款产品的市场潜力,该公司进行了市场调研,并发现该产品在高温地区的需求较大。

然而,在这些地区竞争对手也存在,并且已经有类似产品在销售。

根据经济学原理中的边际效益概念,决策者需要比较额外一单位产品带来的收益与成本,以确定是否值得进行进一步投资。

在这个案例中,该公司考虑到在竞争激烈的市场中推出新产品可能在一开始并不会带来很高的利润,但随着市场份额的增长,利润可能会逐渐增加。

基于边际效益的原理,该公司决定在市场上推出新产品,并在高温地区进行重点宣传和销售。

他们相信,尽管一开始投入可能不会有很大的回报,但在边际收益逐渐增加的情况下,公司可以在竞争对手中取得市场优势。

这个案例显示了经济学原理中边际效益的应用。

决策者在评估潜在投资时,应该考虑额外的收益和成本。

尽管初始投资可能不那么有利可图,但通过边际增长的效应,决策者可以做出更明智的决策,并提高企业的长期竞争力。

第1篇一、案例背景某市甲公司是一家从事服装生产的企业,近年来,甲公司生产的服装产品在市场上取得了较好的口碑和市场份额。

乙公司是一家从事服装销售的企业,其销售的产品与甲公司存在部分重叠。

为了争夺市场份额,乙公司采取了一系列不正当竞争手段,包括假冒甲公司注册商标、虚假宣传、诋毁甲公司商誉等。

二、案例分析1. 不正当竞争行为的认定根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条,不正当竞争行为是指经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。

在本案中,乙公司采取的不正当竞争手段包括以下几种:(1)假冒甲公司注册商标:乙公司未经甲公司许可,在其销售的服装产品上使用与甲公司注册商标相同或近似的标识,误导消费者,侵犯了甲公司的商标权。

(2)虚假宣传:乙公司在宣传材料中夸大其产品性能,误导消费者,损害了甲公司的商业信誉。

(3)诋毁甲公司商誉:乙公司在网络上散布虚假信息,诋毁甲公司的商誉,损害了甲公司的商业信誉。

2. 案件审理结果法院审理认为,乙公司的不正当竞争行为侵犯了甲公司的合法权益,扰乱了社会经济秩序,判决乙公司立即停止不正当竞争行为,并赔偿甲公司经济损失及合理费用。

3. 案例启示(1)企业应加强知识产权保护:企业应注重商标、专利等知识产权的申请和注册,以保护自身合法权益。

(2)企业应加强内部管理:企业应建立健全内部管理制度,规范员工行为,避免因内部管理不善导致的不正当竞争行为。

(3)企业应加强行业自律:企业应自觉遵守法律法规,遵守行业规范,共同维护市场秩序。

(4)消费者应提高维权意识:消费者在购买商品或服务时,应提高警惕,辨别真伪,避免受到不正当竞争行为的侵害。

三、结论本案是一起典型的法律经济学案例,通过分析乙公司的不正当竞争行为,揭示了法律经济学在维护市场秩序、保护消费者权益方面的作用。

企业应充分认识不正当竞争的危害,加强自身建设,遵守法律法规,共同维护市场经济秩序。

同时,消费者也应提高维权意识,保护自身合法权益。

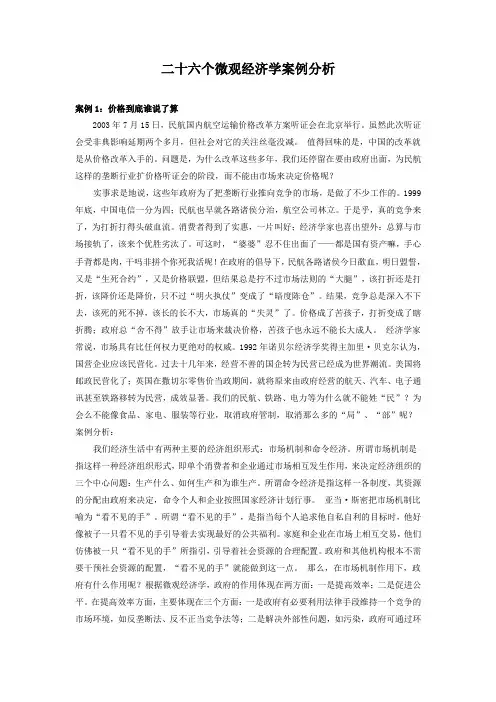

二十六个微观经济学案例分析案例1:价格到底谁说了算2003年7月15日,民航国内航空运输价格改革方案听证会在北京举行。

虽然此次听证会受非典影响延期两个多月,但社会对它的关注丝毫没减。

值得回味的是,中国的改革就是从价格改革入手的。

问题是,为什么改革这些多年,我们还停留在要由政府出面,为民航这样的垄断行业扩价格听证会的阶段,而不能由市场来决定价格呢?实事求是地说,这些年政府为了把垄断行业推向竞争的市场,是做了不少工作的。

1999年底,中国电信一分为四;民航也早就各路诸侯分治,航空公司林立。

于是乎,真的竞争来了,为打折打得头破血流。

消费者得到了实惠,一片叫好;经济学家也喜出望外:总算与市场接轨了,该来个优胜劣汰了。

可这时,“婆婆”忍不住出面了——都是国有资产嘛,手心手背都是肉,干吗非拼个你死我活呢!在政府的倡导下,民航各路诸侯今日歃血,明日盟誓,又是“生死合约”,又是价格联盟,但结果总是拧不过市场法则的“大腿”,该打折还是打折,该降价还是降价,只不过“明火执仗”变成了“暗度陈仓”。

结果,竞争总是深入不下去,该死的死不掉,该长的长不大,市场真的“失灵”了。

价格成了苦孩子,打折变成了瞎折腾;政府总“舍不得”放手让市场来裁决价格,苦孩子也永远不能长大成人。

经济学家常说,市场具有比任何权力更绝对的权威。

1992年诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔认为,国营企业应该民营化。

过去十几年来,经营不善的国企转为民营已经成为世界潮流。

美国将邮政民营化了;英国在撒切尔零售价当政期间,就将原来由政府经营的航天、汽车、电子通讯甚至铁路移转为民营,成效显著。

我们的民航、铁路、电力等为什么就不能姓“民”?为会么不能像食品、家电、服装等行业,取消政府管制,取消那么多的“局”、“部”呢?案例分析:我们经济生活中有两种主要的经济组织形式:市场机制和命令经济。

所谓市场机制是指这样一种经济组织形式,即单个消费者和企业通过市场相互发生作用,来决定经济组织的三个中心问题:生产什么、如何生产和为谁生产。

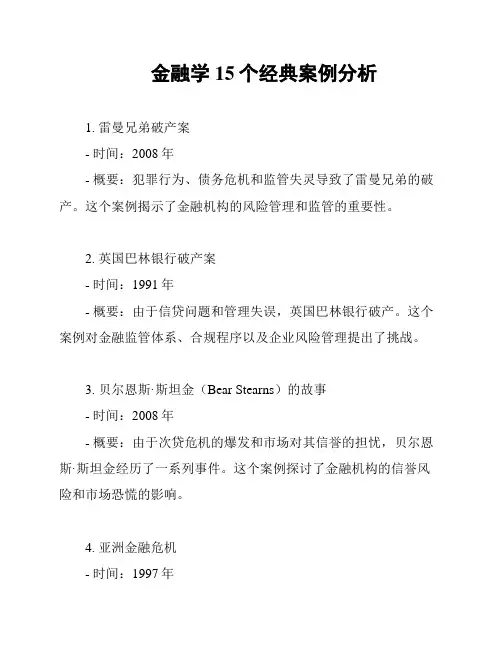

金融学15个经典案例分析1. 雷曼兄弟破产案- 时间:2008年- 概要:犯罪行为、债务危机和监管失灵导致了雷曼兄弟的破产。

这个案例揭示了金融机构的风险管理和监管的重要性。

2. 英国巴林银行破产案- 时间:1991年- 概要:由于信贷问题和管理失误,英国巴林银行破产。

这个案例对金融监管体系、合规程序以及企业风险管理提出了挑战。

3. 贝尔恩斯·斯坦金(Bear Stearns)的故事- 时间:2008年- 概要:由于次贷危机的爆发和市场对其信誉的担忧,贝尔恩斯·斯坦金经历了一系列事件。

这个案例探讨了金融机构的信誉风险和市场恐慌的影响。

4. 亚洲金融危机- 时间:1997年- 概要:亚洲多个国家的货币贬值和金融市场动荡引发了一场严重的金融危机。

这个案例强调了金融体系的相互依赖性和全球市场的连锁反应。

5. Enron丑闻- 时间:2001年- 概要:由于涉嫌欺诈和会计操纵,Enron公司破产。

这个案例揭示了公司治理、审计和道德风险管理的重要性。

6. 长期资本管理公司破产- 时间:1998年- 概要:由于投资策略的失误和金融风险的高度集中,长期资本管理公司濒临破产。

这个案例强调了投资组合的多样性和风险管理的重要性。

7. 美国次贷危机- 时间:2007年- 概要:由于次贷危机爆发,美国房地产市场崩溃,引发了一场全球金融危机。

这个案例对房地产市场、信用风险和金融监管提出了警示。

8. 中国A股市场的股灾- 时间:2015年- 概要:中国股市经历了一波大规模的股灾,引发了市场恐慌和大幅下跌。

这个案例对投资者情绪、市场波动性和政府干预提出了反思。

9. 东南亚金融危机- 时间:1997年- 概要:东南亚多个国家的金融体系陷入困境,货币贬值和股市暴跌。

这个案例对外汇市场、国际资本流动和金融体系稳定性提出了挑战。

10. 美国银行业危机- 时间:2008年- 概要:由于次贷危机的爆发,许多美国银行陷入危机,需要政府救助。

制度经济学案例分析制度经济学案例分析制度经济学案例分析【1】(一)案例名称:养蚝的经验案例适用:第二章之产权理论案例来源:张五常《卖桔者言》(1984.11)(二)案例内容任何经济理论,若含义着产权对人类的行为没有决定性的影响,都是谬论。

我为甚么这样肯定呢?单举养蚝的例子就够了。

蚝是在海滩上繁殖的。

要繁殖得好,每天要有过半的时间浸在海水之下。

蚝是不会走动的;若海滩是公用的,任何人都可随意拾蚝,而这海滩又是在容易到的地方,那就算是小孩也知道蚝的数量一定不会多。

若海滩是私有,投资养蚝的机会必定较大。

同样的人,同样的海滩,同样的天气,同样的蚝,不同的产权制度有肯定不同的行为。

当然,养蚝是可以国营的。

政府养蚝,以法例或甚至武力惩罚拾蚝的人,又是另一种制度。

国营蚝场既非公用地,也非私产,它有着不同的困难,不同的经济效果。

养蚝若是国营,投资多少由谁决定?用甚么准则决定?蚝类的选择由谁决定?用甚么准则决定?蚝的收成时间由谁决定?又用甚么准则决定?决定错了谁负责?而惩罚多少又以甚么准则来决定的?在私有产权的制度下,这些问题都有肯定的答案、作决定的人是蚝的拥有者,或是租用蚝场而养蚝的人。

投资的多少,蚝类的选择,收成的时间,都是以蚝的市价及利率作指引而决定。

不按市价,不计成本,不顾利率,养蚝者是会亏本的。

作了错误的判断,市场的反应就是惩罚。

亏蚀的大小是惩罚的量度准则。

我们怎能相信政府是万能的,怎能相信官员的判断力会在“不能私下获利”或“不需私人负责”的情况下较为准确,怎能相信他们错误的判断会一定受到适当的惩罚?美国西岸的华盛顿州,是一个养蚝的胜地。

这可不是因为天气适宜养蚝的。

正相反,这地区在美国西北,天气较冷,对养蚝是不适合的。

冬天若结冰过久,蚝会受伤害;夏天不够热,蚝的成长速度会减慢。

为甚么华盛顿州是养蚝的胜地呢?主要的原因,是这个州不单准许私人拥有海滩,就连被海水浸着的地也可界定为私产。

所以这地区虽然海水奇寒,不适宜养蚝,但在那些海水较暖的海湾,养蚝者比比皆是。

经济学原理案例分析1. 市场供求案例分析:市场供求是经济学中的基本原理之一。

一家外卖公司决定提高其产品的价格,并观察到销量的下降。

这是一个典型的市场供求案例。

根据供求关系,当产品价格上涨时,需求量通常会减少。

因此,这家外卖公司的销量下降可以被解释为供求关系的结果。

2. 机会成本案例分析:机会成本是指放弃某种选择所带来的最高价值的那些东西。

考虑一家公司正在考虑投资于市场营销活动还是研发新产品。

他们发现,投资于市场营销活动可能会提高销售额,但放弃研发新产品可能会导致失去市场竞争力。

这个案例说明了在做决策时必须考虑到机会成本的概念。

3. 劳动力市场案例分析:劳动力市场是指劳动力供给和劳动力需求相互作用的市场。

考虑一个行业中需求劳动力的增加,例如医疗行业。

这可能导致劳动力市场紧缺,从而推高了工资水平。

然而,在供给不足的情况下,公司可能会面临人力资源的短缺,影响其扩展计划。

4. 外部性案例分析:外部性是指经济活动对于那些没有参与其中的人的影响。

例如,考虑一个工厂在一个城市建立,带来了就业机会,并带动了当地经济的发展。

这是一个正面的外部性。

然而,这家工厂也可能产生污染,对环境和周围社区造成负面影响,这是一个负面的外部性。

这个案例说明了外部性对社会福利和经济增长的影响。

5. 边际效应案例分析:边际效应是指增加一单位产品或服务的产量或消费所带来的额外效益或成本。

考虑一家餐厅增加一份甜点的制作成本相对较低,并且每增加一份甜点所产生的利润超过制作成本。

然而,增加太多甜点可能导致浪费食材和劳动力成本增加,最终减少整体利润。

这个案例说明了在做决策时需要考虑到边际效应。

以上是一些案例分析,涵盖了经济学原理中的主要概念。

每个案例都与现实生活中的经济活动或决策相关,使学习者能够更好地理解经济学的实际应用。

第1篇一、案情简介2019年6月,某公司与供应商甲签订了一份采购合同,约定由甲公司向某公司提供一批货物,总金额为100万元。

合同中约定了货物的质量标准、交付时间、付款方式等条款。

合同签订后,甲公司按照约定时间将货物交付给某公司,但某公司认为货物质量不符合合同约定,拒绝支付货款。

双方协商未果,某公司遂向法院提起诉讼。

二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面:1. 货物质量是否符合合同约定?2. 某公司是否应当支付货款?3. 诉讼时效是否已经届满?三、案例分析1. 货物质量是否符合合同约定根据合同约定,甲公司提供的货物应当符合国家标准。

经鉴定,该批货物的质量确实不符合国家标准。

因此,甲公司提供的货物不符合合同约定。

2. 某公司是否应当支付货款根据《合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”由于甲公司提供的货物不符合合同约定,某公司有权拒绝支付货款。

然而,根据《合同法》第一百一十八条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,另一方可以要求其承担违约责任,但应当给予其合理期限履行。

”在本案中,某公司在收到货物后未及时提出质量异议,导致诉讼时效可能已经届满。

因此,某公司是否应当支付货款,需结合诉讼时效进行分析。

3. 诉讼时效是否已经届满根据《民法通则》第一百三十五条规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

”在本案中,某公司在2019年6月收到货物后,至2022年6月已超过三年诉讼时效。

然而,根据《合同法》第一百零九条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,另一方可以要求其承担违约责任,但应当给予其合理期限履行。

”因此,某公司有权要求甲公司承担违约责任,但诉讼时效问题可能影响其胜诉。

四、判决结果法院经审理认为,甲公司提供的货物不符合合同约定,构成违约。

第1篇一、案件背景XX公司成立于2005年,主要从事房地产开发与销售业务。

公司成立之初,由三位股东共同出资设立,分别为张三、李四和王五,各自持有公司30%的股权。

经过多年的发展,公司业务规模不断扩大,市场竞争力逐步提升。

然而,随着公司经营权的逐步集中,三位股东在公司管理和发展方向上产生了分歧,最终导致股权纠纷。

二、案件争议焦点1. 股东会决议效力问题2. 股东知情权、质询权及查阅权问题3. 股东分红权问题4. 股权回购问题三、案件事实1. 2009年,公司召开股东会,决定由张三担任公司法定代表人及执行董事。

李四和王五认为张三在经营管理中存在重大失误,导致公司损失严重,遂提出反对意见。

然而,由于张三持股比例最高,股东会决议仍得以通过。

2. 2010年,公司召开股东会,讨论公司未来的发展方向。

李四和王五提出要扩大公司业务范围,进军其他领域。

张三则认为应专注于房地产开发业务。

在股东会上,李四和王五的提议未获通过,他们认为股东会决议违反了公司章程规定,损害了他们的合法权益。

3. 2011年,公司实现盈利,但分红方案未在股东会上讨论。

李四和王五认为张三利用其控制地位,未公平分配公司利润,遂要求查阅公司财务报表。

然而,张三以保密为由拒绝提供相关资料。

4. 2012年,李四和王五因个人原因希望退出公司,与张三协商股权回购事宜。

张三提出以低于市场价的价格回购股权,李四和王五认为不合理,遂向法院提起诉讼。

四、法院判决1. 关于股东会决议效力问题:法院认为,张三在股东会上利用其持股优势,未充分尊重其他股东的合法权益,导致股东会决议存在瑕疵。

但考虑到公司经营需要,判决该决议有效,但张三需承担相应责任。

2. 关于股东知情权、质询权及查阅权问题:法院认为,张三未履行股东义务,拒绝提供公司财务报表,侵犯了李四和王五的知情权。

判决张三提供公司财务报表,并承担相应法律责任。

3. 关于股东分红权问题:法院认为,张三未在股东会上讨论分红方案,侵犯了李四和王五的分红权。

第1篇一、案例背景近年来,全球范围内经济危机不断,我国也受到了一定程度的影响。

在此背景下,许多企业为了降低成本,采取了裁员、降薪等措施。

然而,这些措施往往引发了企业与员工之间的劳动合同纠纷。

本案例将围绕一起因经济危机引发的劳动合同纠纷进行分析,探讨在特殊时期劳动合同法的适用。

二、案例描述甲公司是一家从事制造业的企业,由于受到经济危机的影响,公司经营状况严重下滑。

为了降低成本,公司决定对全体员工进行裁员,并降低部分员工的工资。

然而,这一决定引发了员工的强烈不满,他们认为公司违反了劳动合同法的相关规定。

甲公司与员工签订的劳动合同中明确规定,双方应遵守国家有关劳动法律法规,合同期内,甲方不得无故解除劳动合同。

同时,合同中也没有约定经济危机时期可以降低工资或裁员的规定。

在员工提出异议后,甲公司认为,由于经济危机导致公司经营困难,裁员和降薪是无奈之举,且在履行了法定程序后,并未违反劳动合同法。

双方就此事协商无果,员工向劳动仲裁委员会提起仲裁。

三、案例分析1. 经济危机对劳动合同法的影响经济危机对劳动合同法的影响主要体现在以下几个方面:(1)企业面临经营困难,可能会采取裁员、降薪等措施降低成本。

(2)员工对自身权益的保护意识增强,更容易引发劳动合同纠纷。

(3)劳动合同法在应对经济危机时的适用性受到考验。

2. 劳动合同法的适用在分析本案例时,我们需要关注以下几个关键点:(1)经济危机是否构成劳动合同法中“不可抗力”的情况?根据《劳动合同法》第四十三条的规定,用人单位因不可抗力导致劳动合同无法履行的,可以解除劳动合同,但应当提前三十日以书面形式通知劳动者。

经济危机虽然对企业的经营产生了重大影响,但并不属于不可抗力的范畴。

因此,甲公司不能以此为由解除劳动合同。

(2)裁员和降薪是否违反劳动合同法?根据《劳动合同法》第四十六条的规定,用人单位因生产经营需要调整工作岗位、降低工资的,应当与劳动者协商一致,并签订书面协议。

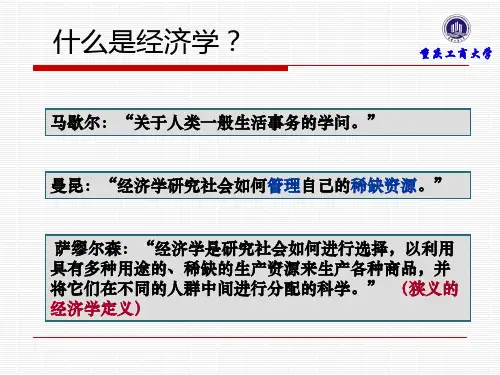

经济学十大原理案例分析引言经济学是一门研究社会资源如何分配以满足人们需求的学科。

在经济学的研究过程中,有一些基本原理被广泛应用于各种经济现象的解释和分析当中。

这些原理帮助我们更好地理解经济运作的规律,为经济决策提供了有力的指导。

在本文中,我们将通过分析十个案例来探讨经济学十大原理的应用。

一、人们面临权衡取舍的原理人们面临权衡取舍的原理表明,在面临多种选择时,个体或社会需要根据资源有限性和需求有限性做出决策。

一个典型的案例是环境保护与经济发展的权衡。

例如,某国政府需要决定是否在一个生态环境脆弱的地区建设一座大型工厂。

如果决定建设工厂,工厂将会带来经济增长和就业机会,但也可能影响当地的生态环境。

在这种情况下,政府需要衡量经济利益和环境影响,并做出权衡取舍的决策。

二、机会成本的概念机会成本是指一个选择所放弃的最高价值的替代品。

在日常生活中,机会成本无处不在。

以就业选择为例,某个人决定放弃在一家大公司工作的机会,选择在一家初创企业工作。

他面临的机会成本包括放弃了大公司的稳定工作、更好的福利待遇和更广阔的职业发展空间。

三、边际效益递减的原理边际效益递减的原理指的是,当个体增加对某种物品或服务的使用量时,满足每一单位需求所带来的额外满足感逐渐减少。

举个例子,一个人在一个冰热的夏天购买了一杯冰淇淋来降温。

刚开始,第一口冰淇淋给了他巨大的满足感。

随着不断吃下去,每一口冰淇淋的边际效益逐渐减小,最终他可能会感到腻了。

四、市场供求关系的原理市场供求关系原理指的是价格取决于供给和需求的平衡关系。

一件商品的价格随着供给增加和需求减少而下降,反之亦然。

以抢购限量版球鞋为例,当市场上供应的数量远远小于需求时,球鞋的价格会迅速上涨。

相反,如果供应大于需求,价格将下跌。

五、市场与政府的协同作用原理市场与政府的协同作用原理指的是市场机制和政府干预在某些情况下可以取得更好的效果。

例如,市场可以在资源有效配置、创新激励、竞争促进等方面发挥优势,但在某些市场失灵的情况下,政府需要及时干预,修正市场失败。