初中物理《声音的产生与传播》教学设计

- 格式:doc

- 大小:86.00 KB

- 文档页数:6

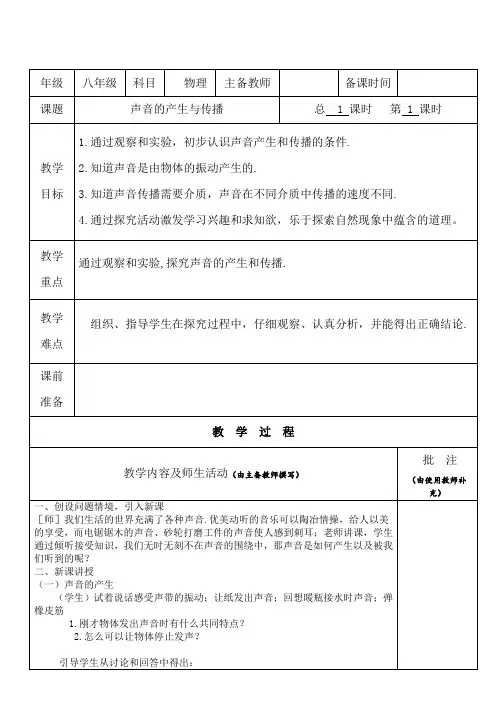

《声音的产生与传播》教学设计【教学过程】一、新课导入1、通过口述现实生活中的声现象创设教学情境引发学生的好奇心和求知欲。

2、提出问题:(1)声音是如何产生的?(2)我们是怎样听到声音的?(3)声音的传播速度与那些因素有关?二、知识教学(一)声音的产生:1、实验:1)拨动张紧的橡皮筋。

(2)分别用手触摸正在说话和未说话时候的咽喉。

(3)用手触摸正在发声和未发声是的小音箱喇叭内壁。

2、学生讨论:学生说出亲身感受到的、听到的和看到的实验现象。

3、分析:(1)振动的橡皮筋、喇叭内壁振动、咽喉(声带)振动,有声音发出。

(2)橡皮筋、喇叭内壁、咽喉(声带)不振动,没有声音产生。

4、归纳得出结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止声音也停止。

(二)声音的传播:1、实验演示——真空罩实验师:抽去真空罩中的一部分空气,同学们听到闹钟声音的音量如何变化?产生这种变化的原因是什么?生:音量减小了;原因是真空罩中的空气减少了。

师:再抽去真空罩中的部分空气又如何?生:听到的音量更小了。

师:假如能完全抽去真空罩中的空气,能听到的音量又如何?为什么?生:假如能完全抽去真空罩中的空气则不能听到闹钟的声音,因为没有空气。

2、分析:没有空气声音就不能传播。

3、得出结论:真空不能传声。

4、那些物质能传声呢?(1)通过真空罩实验我们已经知道空气可以传声。

(2)学生实验:两个同学一组,分别在桌子的两边,一个同学轻敲桌子,另一同学用耳贴桌子倾听。

(3)演示实验:将闹钟装入密闭的塑料袋中使之沉入水底学生观察、听是否有闹钟的声音。

5、学生分析:除了空气,桌子能传声,水也能传声。

6、总结:(1)固体、液体和气体都能传声。

(2)固体、液体和气体都是声音传播的媒介,统称为“介质”。

即:声音的传播需要介质。

7、 声音的传播机制: 多媒体展示图2.1-6分析总结声音的传播:鼓振动——→周围空气振动—————→鼓膜振动,听到声音。

(三)声速1、 根据速度的定义(描述物体位置变化快慢的物理量叫做速度)类比得出声速的定义:描述声音在介质中传播快慢的物理量叫做声速。

教案主题:声音的产生与传播一、教学内容及目标:1.了解声音的概念和性质;2.掌握声音的产生和传播;3.掌握声音的产生与传播的条件;4.能够通过实验观察和实践活动来加深对声音产生与传播的理解。

二、教学重点和难点:1.掌握声音的产生和传播的基本概念和性质;2.掌握声音的产生和传播的条件。

三、教学过程:1.导入活动(5分钟)通过播放不同的声音,引发学生对声音的兴趣,并激发学生与声音有关的经验和思考。

2.概念解释(10分钟)教师介绍声音的概念和性质,让学生了解声音是一种机械波,需要介质的传播,以及声音的产生与传播与振动有关等基本知识。

3.讨论与实验(25分钟)3.1学生分小组进行实验,验证“声音是由物体的振动产生的”的观点。

教师提供实验器材和操作指导,学生在教师的指导下,运用铃铛、弦乐等制造声音,并分析声音产生的原理。

3.2学生通过实验,了解声音的产生需要物体振动,声音通过空气的传播等基本概念和实验现象。

在实验过程中,教师可以发散思维,引导学生思考声音的产生与振幅、频率等因素的关系。

4.归纳总结(10分钟)根据实验结果,教师与学生一起归纳总结声音的产生与传播的条件,如需振动源、介质和传播等。

学生可以通过小组讨论的形式,互相交流,并由教师提问,促使学生更好地理解、记忆和掌握相应的知识点。

5.拓展应用(25分钟)在教师的指导下,学生运用所学的知识,进行一些拓展应用,如设计比赛、制作音乐乐器等活动,既巩固了所学知识,又培养了学生的实践能力和创新思维能力。

6.提升应用(15分钟)学生根据所学内容和实践经验,解决一些与声音有关的实际问题。

教师可以提供一些相关案例,引导学生根据所学知识分析和解决问题,提高学生的问题解决能力。

7.课堂小结(5分钟)教师总结本节课的内容,并与学生一起回顾重点和难点,指导学生进行知识巩固和思考。

四、教学反思:通过这节课的教学,学生在观察实验和实践活动中深入了解了声音的产生与传播。

同时,拓展应用和解决问题的环节培养了学生的实践能力和创新思维能力。

声音的产生与传播一、教学目标1.知道声音是如何产生的;2.知道声音的传播需要介质;固体、液体、气体都能传声;3.知道声音在不同的介质中传播的速度不同;二、教学重点本节课学习的是声音的产生以及传播。

教学重点是声音产生的原理:声音是由物体振动产生的。

声音的传播需要介质:固体、液体、气体。

因为只有了解声音的产生与传播的原理之后,才能从本质上理解声音的控制与应用,为后续的学习做基础铺垫。

三、教学难点第一:声音是由物体振动产生的,虽然同学们在日常生活中经常接触的声音,但是很难从物理的角度认识到声音产生的原因,同时不是所有的物体的振动都显而易见,所以需要提出问题,引导他们思考,再通过实验验证声音是由物体的振动产生的。

第二:本节教学中需要引入一个新的概念“介质”。

声音需要通过固体、液体、气体进行传播,也就是声音的传播需要介质。

学生由于刚刚接触物理学科,需要通过分析和实验才能引起他们的感性认知,从而得出准确的结论。

四、教学方法联系生活实际,从生活中的现象引导思考,结合动手实验得出准确的结论五、教学用具Ppt、碎纸片、挡风板六、教学过程1.引课:通过ppt展示生活中常见的一些声音,从而引出今天教学的第一个主题:声音是由什么产生的?2.互动实验:让同学们一起伸出自己的右手,轻轻的摸着自己的声带,然后大声的朗读“声音的产生与传播”,请同学们注意观察体会,并向他们提出问题“同学们在说话时和停止说话时观察到了什么?”3.展示实验:在实验之前问同学们“用力敲打桌子,当听到声音的同时桌面是否发生了振动”,让他们提出自己的猜想。

在同学们方便观察的位置,拿出提前的准备一张小纸条,撕成一颗颗小碎片,并将它们散放在桌面上,然后右手拿好挡风板,左手隔着挡风板用力敲打桌面,提醒同学们用心观察,并询问他们敲打桌面和停止敲打桌面时观察到的现象。

4.实验现象总结填空,得出结论:声音是由于_____物体的振动_______产生的,一切发声的物体都在___振动___,当振动停止时,发声也___停止____5.提出问题并引导思考“声音是如何传播的呢?”。

物理《声音的产生与传播》教案11篇物理《声音的产生与传播》教案1一、学习目标:知识与技能:1、通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。

2、知道声音是由物体振动产生的。

3、知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

过程与方法:1、通过举例以及观察和实验的方法探究声音是如何产生的,声音是如何传播的。

2、利用学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

情感态度与价值观:1、通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

2、注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

二、教学重点:1、声音是由物体的振动产生的。

2、声音的传播需要介质,以及声是以波的形式传传播的。

3、声速与介质中以声波形式传播。

三、教学难点:声音在介质中的传播形式。

四、教学准备教师准备:课件,音叉,盛有水的玻璃水槽,用线悬挂着的乒乓球,小闹钟,带抽气机的玻璃罩和底座等。

学生准备:橡皮筋,尺子,纸片,文具盒等。

五、教学过程创设情景,提出问题(1)、课前教师用课件播放乐曲,创设情景,导入新课。

(2)、观看生活中常见的某些声音图片,倾听几种动物的叫声。

把学生引入声的世界,从而产生兴趣,引导提出问题。

教师引导学生就声现象提出自己想知道的一些问题,然后师选出与本节内容有关的几个问题进行探究学习。

探究性活动一1.组织学生活动:怎样利用随手的器材,让它们发出声音,比比看,谁的方法多,谁的发声方法有创意?活动过程中要求学生体验:你是如何让物体发声的,你触摸发声的物体时,请体会感觉。

思考:①物体发声时与不发声时有什么不同?②物体发声时有什么共同的特征?活动:用随手的器材研究如何发声,教师参与讨论。

然后教师请学生代表上台表演研究结果,对独特的发声方法赞赏和鼓励。

并对上述问题提出自己的见解。

共同体验:摸着自己的声带,说一句话。

体会手上的感觉,说出感觉。

问题:是不是物体发声就一定在振动?演示:用小锤轻敲音叉,听到声音,却看不见音叉振动,用悬挂的小球接触它,现象是什么?再用手握住音叉,又有什么现象发生?为什么?用握音叉时有什么感觉?敲打桌子,听到声音,却看不见桌子的振动,你能想出什么办法来证明桌子的振动?从上述事例中你能否总结出一种“验证难以觉察的物体振动”的方法?2.小结:在以上感性认识的基础上总结物体发声的原因,即物体发声是由于物体的振动引起。

初中物理声音的产生与传播教案一、教学目标:1.知识与技能目标:a.了解声音的产生和传播的基本概念;b.掌握声音传播的三个基本要素:介质、振动和传播的方式;c.理解声音在不同介质中的传播速度;d.掌握声音反射、折射和干涉现象的基本原理。

2.过程与方法目标:a.通过实验和观察的方式,激发学生的学习兴趣;b.提供合作学习的机会,培养学生的团队合作能力;c.引导学生独立思考和解决问题的能力;d.创设情境,培养学生实际应用知识的能力。

3.情感与态度目标:a.培养学生的探究精神和实践能力;b.鼓励学生合作学习、相互帮助,培养团队意识;c.培养学生科学思维和科学态度。

二、教学过程:1.导入(5分钟):a.引入话题:再现一个撞钟场景,让学生聆听钟声,探究声音的传播。

2.探究声音的产生(15分钟):a.实验一:利用橡皮筋和铅笔盒制作简易乐器,让学生观察并描述橡皮筋的振动特点。

b.实验二:利用音叉和铁片产生声音,让学生观察并描述音叉的振动特点。

c.引导学生总结乐器和声音的共同的特点,引出声音的产生要素。

3.探究声音的传播(30分钟):a.实验三:利用杯子和弦线,通过观察声音在不同介质中的传播情况,引导学生发现声音传播需要介质。

b.引导学生思考声音的传播方式,提问:声音是怎样传递给我们的?c.引导学生进行小组讨论,总结声音传播的方式。

4.探究声音的传播速度(25分钟):a.引导学生思考声音传播速度的问题,提问:声音在不同介质中传播速度一样吗?b.实验四:利用钟声和震动弦线的方式测量声音在不同介质中的传播速度。

c.引导学生总结声音在不同介质中的传播速度,并列示在教室黑板上。

5.探究声音的反射、折射和干涉现象(25分钟):a.引导学生思考声音反射、折射和干涉的问题,提问:声音可以反射、折射和干涉吗?b.实验五:利用扩音器和墙壁,观察声音反射现象,并记录观察结果。

c.实验六:利用长形水槽和弦线,观察声音折射现象,并记录观察结果。

《声音的产生与传播》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标了解声音是由物体振动产生的。

知道声音的传播需要介质,不同介质中声音的传播速度不同。

理解声音在空气中是以声波的形式传播的。

2、过程与方法目标通过实验探究,培养学生的观察能力、动手能力和分析归纳能力。

经历探究声音产生和传播的过程,学习科学探究的方法。

3、情感态度与价值观目标培养学生善于观察、勇于探索的科学精神。

激发学生对物理学科的兴趣,增强学生学习物理的自信心。

二、教学重难点1、教学重点声音的产生条件。

声音的传播需要介质。

2、教学难点探究声音的产生条件。

理解声音在不同介质中的传播速度不同。

三、教学方法讲授法、实验探究法、讨论法、演示法四、教学准备多媒体课件、音叉、鼓、钢尺、闹钟、真空罩、抽气机、水槽、水、铁架台等五、教学过程(一)导入新课通过播放一段优美的音乐,让学生感受声音的美妙,然后提问:“声音是如何产生的?又是如何传播到我们耳朵里的?”从而引出本节课的主题——声音的产生与传播。

(二)新课讲授1、声音的产生(1)实验探究一:让学生将钢尺的一端紧压在桌面上,另一端伸出桌面,用手拨动钢尺,观察钢尺的振动情况,同时倾听声音。

(2)实验探究二:在鼓面上撒一些纸屑,用鼓槌敲击鼓面,观察纸屑的跳动情况,同时倾听鼓声。

(3)实验探究三:让学生触摸正在发声的音叉,感受音叉的振动。

(4)引导学生分析以上实验现象,得出结论:声音是由物体的振动产生的。

振动停止,发声也停止。

2、声音的传播(1)提出问题:声音是如何传播的?(2)实验探究四:将正在发声的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,观察闹钟声音的变化。

(3)实验探究五:让一位学生在水中敲击一块石头,其他学生在水面上倾听声音。

(4)通过实验现象,引导学生思考、讨论,得出结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。

固体、液体、气体都可以作为传播声音的介质,声音在不同介质中的传播速度不同。

3、声波(1)利用多媒体展示声波的形成过程,让学生直观地了解声音是以声波的形式传播的。

声音的产生与传播物理教案5篇声音的产生与传播物理教案1【教学目标】一、学问目标1.通过观看和试验,初步熟悉声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体的振动产生的。

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

二、力量目标1.通过观看和试验,探究声音是如何产生的?声音是如何传播的?从而培育学生初步的讨论问题的方法。

2.通过学习活动,熬炼学生初步的观看力量。

三、德育目标1.通过教师、学生的双边教学活动,激发学生的学习兴趣,培育学生对科学的喜爱,使学生乐于探究自然现象和日常生活中的物理学道理。

2.留意在活动中培育学生擅长与其他同学合作的意识。

【教学重点】通过观看和试验,探究声音的产生和传播。

【教学难点】组织、指导学生在探究过程中,认真观看、仔细分析,并能得出正确结论。

【教学过程】一、创设问题情境,引入新课师:我们生活的世界布满了各种声音。

有美丽悦耳的音乐,给人以美的享受,也有些声音使人感到刺耳难听。

我们无时无刻不在与声打交道,声音无时不有,无处不在,声音是我们了解四周事物、猎取信息的主要渠道。

同学们想知道与声有关的哪些问题呢?学生争论并提出相关问题,教师列出:1.声音是怎样产生的?2.声音怎样从发声体向远处传播的?二、进展新课1.探究:声音是怎样产生的?播放录像“二胡”,提出“二胡的声音是怎样产生的,你发觉了什么?”进展全班沟通活动。

依据学生提出的问题,由学生自己进展分析和总结,初步熟悉到“声音是由物体振动产生的”。

(演示“队鼓的振动发声”录像)物体振动发声的现象真是太多了,同学们能列举诞生活及自然界中一些奇妙的发声现象吗?(1)吹口琴的声音,是由于气流的冲击,琴内的弹簧片发生振动发出的。

(2)悠扬的萨克斯声是由于气流通过管时,使管内空气柱振动而发出的。

(3)吹口哨声是口腔内空气振动产生的。

(4)酷热的夏天,洪亮的蝉鸣是蝉的发音肌收缩时,引起发音膜的振动而产生的。

(5)气球爆炸声是气球膜的振动引起四周空气的振动而产生的。

物理《声音的产生与传播》教案(精选一、教学内容本节课选自物理教材第四章第一节《声音的产生与传播》。

详细内容包括声音的产生原理、声音的传播条件、声音的传播速度以及声波的特性等。

二、教学目标1. 让学生了解声音的产生原理,理解声音与振动的关系。

2. 使学生掌握声音的传播条件,了解声音在不同介质中传播速度的差异。

3. 培养学生运用物理知识解释生活现象的能力,激发学生学习物理的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:声音传播的条件和声波的特性。

教学重点:声音的产生原理和声音的传播速度。

四、教具与学具准备教师准备:音响、振动盘、真空泵、声音传播演示装置。

学生准备:尺子、橡皮筋、玻璃杯、水。

五、教学过程1. 实践情景引入(1)教师演示:将音响放在桌子上,播放音乐,让学生观察音响振动。

(2)学生思考:声音是如何产生的?2. 例题讲解(1)讲解声音的产生原理。

(2)讲解声音的传播条件。

(3)讲解声音的传播速度。

3. 随堂练习(1)让学生用尺子拨动橡皮筋,观察橡皮筋振动产生的声音。

(2)让学生向玻璃杯中倒入不同高度的水,用筷子敲击杯壁,观察声音的变化。

4. 知识拓展(1)介绍声波的特性。

(2)讲解声音在不同介质中传播速度的差异。

六、板书设计1. 声音的产生原理2. 声音的传播条件3. 声音的传播速度4. 声波的特性七、作业设计1. 作业题目:(1)简述声音的产生原理。

(2)声音在固体、液体和气体中的传播速度有何不同?2. 答案:(1)声音是由物体振动产生的。

(2)声音在固体中传播速度最快,液体次之,气体最慢。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对声音产生原理的理解较为深刻,但对声音传播条件掌握不够扎实。

2. 拓展延伸:引导学生思考声音在生活中的应用,如音乐、电话、广播等,激发学生学习物理的兴趣。

重点和难点解析1. 声音产生原理的理解。

2. 声音传播条件的掌握。

3. 教学过程中实践情景引入的有效性。

4. 作业设计中问题的深度与广度。

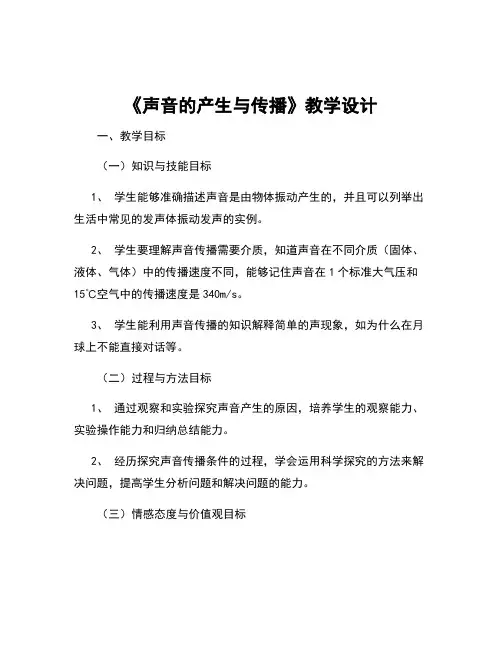

《声音的产生与传播》教学设计一、教学目标(一)知识与技能目标1、学生能够准确描述声音是由物体振动产生的,并且可以列举出生活中常见的发声体振动发声的实例。

2、学生要理解声音传播需要介质,知道声音在不同介质(固体、液体、气体)中的传播速度不同,能够记住声音在1个标准大气压和15℃空气中的传播速度是340m/s。

3、学生能利用声音传播的知识解释简单的声现象,如为什么在月球上不能直接对话等。

(二)过程与方法目标1、通过观察和实验探究声音产生的原因,培养学生的观察能力、实验操作能力和归纳总结能力。

2、经历探究声音传播条件的过程,学会运用科学探究的方法来解决问题,提高学生分析问题和解决问题的能力。

(三)情感态度与价值观目标1、在探究声音产生与传播的过程中,激发学生对物理现象的好奇心和求知欲,让学生体验科学探究的乐趣,培养学生热爱科学、积极探索自然奥秘的情感。

2、通过小组合作实验,培养学生的团队合作精神和交流能力,使学生意识到合作学习的重要性。

二、学情分析八年级的学生对声音这种常见的物理现象非常熟悉,在日常生活中积累了大量与声音有关的感性经验。

例如,他们知道说话能发出声音、喇叭能播放音乐、打雷时会听到轰隆隆的声音等。

但是,学生对于声音产生和传播的本质原因还缺乏理性的认识。

他们这个年龄段具有较强的好奇心和求知欲,喜欢动手操作和探究新鲜事物,但他们的抽象思维能力还不够成熟,需要通过直观的实验和现象来理解抽象的物理概念。

在学习方法上,部分学生已经逐渐适应了科学探究的学习方式,但还有一些学生需要进一步引导和培养探究能力。

三、教学重难点(一)教学重点1、声音是由物体振动产生的。

2、声音传播需要介质,以及声音在不同介质中的传播速度不同。

(二)教学难点1、如何引导学生从众多的发声现象中归纳出声音是由物体振动产生的这一本质特征。

2、理解声音在不同介质中的传播速度不同,并能运用这一知识解释相关的声现象。

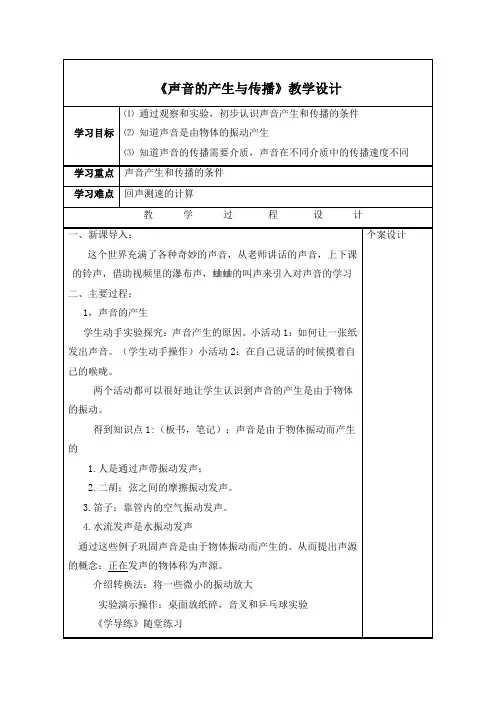

四、教学内容依据教学目标,本节课将围绕声音的产生和传播这两个核心内容展开教学。

提醒注意点:

1.一切正在发声的物体都在振动,固体、液体、气体都可以振动发声;

2.振动停止发声也停止;但声音不会立即停止

3.振动一定发声,但发出的声音不一定能听见。

最后简单介绍声音的保存:就是保存振动规律

(一)声音的传播需要什么条件

真空演示实验(视频)

根据视频里提出问题,并得到结论

1.用真空泵抽出钟罩内的空气。

当空气被逐渐抽去时,闹铃声会(“减弱”或“变得更响亮”)当空气几乎被抽尽时,你仍然能听到声音吗?。

声音在真空中能传播吗?

2.关掉真空泵,让空气慢慢重新进入罩内。

现在你听到声音了吗?。

声音能在气体中传播吗?

结论:1.声音的传播需要介质。

(二)真空不能传声。

从敲桌子和钓鱼要安静的例子引出空气可以是介质,液体固体也可以是介质。

气体、液体、固体统称为介质。

声音的传播形式:以水波为例,从中间发出向四周散开,类似水波。

所以声音以波的形式传播:声波

(三)声速。

初中物理《声音的产生和传播》教案【重点】声音的传播需要介质。

【难点】解释生活中的声传播的现象。

教学过程环节一:新课导入回顾上节课所学习声音产生的条件并提出问题:在太中执行任务的宇航员他们近在咫尺,为什么不直接对话却靠无线电进行交流呢?(因为听不见对方的声音)引导:声音是怎么样从发声体传播到远处的人耳呢,需要什么媒介呢?那么,今天我们继续学习《声音的产生与传播》中的第二课声音的传播。

环节二:新课教学1.声音的传播实验1:气体传声实验(演示)教师演示:①把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,引导学生注意声音的变化。

②再让空气逐渐进入玻璃罩,注意其声音的变化。

学生听声音的变化并记录:①抽出部分空气后,听到闹钟的声音明显变小。

②当空气全部抽出后,听不到闹钟的声音。

③当空气逐渐进入罩内,听到的闹钟声逐渐变大。

实验结论:声音在空气中可以传播,在真空中不能传播。

提出问题:声音在空气中如何传播的呢?多媒体出示动画:音箱设备上面放的小颗粒物质随着音乐舞蹈。

教师讲解:音箱面的振动带动小颗粒物质的振动同时带动我们看不见的空气振动,形成疏密相间的波动,向远处进行传播,与水波类似,所以声是以波的形式进行传播的,把它叫做声波。

实验2:固体传声实验教师引导:用一张桌子做实验,教师引导同桌为一组:一人轻敲桌子(不能使附近的学生听到敲击声),另一个同学把耳朵贴在桌面上,是否能听见敲击的声音。

学生总结:固体可以传声。

生活实例:为什么将要上钩的鱼,会被岸上说话声和脚步声吓跑?为什么在花样游泳比赛中,运动员在水中可以听到音乐?(液体可以传声)教师总结:声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质。

传声的介质可以是气体、固体、液体。

真空中不能传声。

2.声速提出问题:为什么先看到闪电,过一会才能听见雷声呢?(声音的传播需要时间)教师讲解:声音传播的快慢用声速来描绘,声音在不同介质中的传播速度是不同的,声速与介质的温度有关,15℃时空气中的声速为340m/s。

声音的产生与传播教学设计优秀7篇《声音的产生与传播》教案篇一一、教材分析1.教学内容:《义务教育课程标准实验教科书·物理》(八年级上册第一章第一节)2.教材内容特点;⑴.重视与日常生活和技术应用的联系⑴.重视科学探究活动⑴.重视对学生能力的培养⑴.教材内容呈现多样化⑴.本节内容与老教材的区别:老教材中“声音是由物体振动产生的”和“声音靠介质传播”是通过对演示实验结果进行归纳得出的,本节内容这两个结论是由学生自己通过探究实验得出的。

因此,新教材比老教材更注重培养学生的探究能力、创新能力、交流合作精神,更注重理论与实际相联系。

二、教学目标1.知识与技能⑴.知道声音是由物体的振动产生的。

⑴.知道声音需要在介质中传播,以及固体、液体、气体都是能够传播声音的介质。

⑴.知道声速跟介质种类和介质温度有关。

2.过程与方法⑴.运用观察和实验来探究声音产生的实质,以及探究声音是怎样传播的。

⑴.通过学习活动,培养学生初步的观察能力、实验能力和科学抽象能力;使学生掌握初步的研究问题的方法。

3.情感态度与价值观⑴.通过教学中的师生互动,激发学生的学习兴趣,和对科学的求知欲望,逐步养成自觉探索自然现象和日常生活中的物理原理的科学态度。

⑴.通过合作和交流,培养学生主动与他人合作的精神。

三、教学重点和难点1.重点:声音是由物体的振动产生的。

声音的传播需要介质,以及声音是以波的形式传播的。

声速与介质种类及介质温度有关。

2.难点:声音在介质中以声波形式传播。

四、教学准备1.教具:⑴.多媒体声音文件(悠扬的音乐、瀑布声、砂轮与金属的摩擦声、青蛙叫声),⑴.音*,泡沫塑料球、铜锣、盛水玻璃水槽,⑴. 媒体展示(动画、视频)和习题精选(链接“农村中小学现代远程教育资源”)。

2.学具:橡皮筋、小鼓、薄尺、其他能发声的物体。

五、教学过程⑴课前活动在教室里播放媒体音乐,让学生欣赏音乐,陶冶情操。

⑴导入新课列举自然界中丰富多彩的声音实例,提出一系列与声现象有关的问题,由此导入新课。

声音的产生和传播课堂教案声音的产生和传播课堂教案(精选6篇)作为一名无私奉献的老师,常常要写一份优秀的教案,教案是备课向课堂教学转化的关节点。

如何把教案做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的声音的产生和传播课堂教案,希望能够帮助到大家。

声音的产生和传播课堂教案篇1【使用说明】利用10分钟时间预习本11-16页,用红笔勾画出重难点,标记出疑点与盲点,独立认真完成导学案,鼓励提前在组内讨论研究,并完成后题,以备上时展示和质疑。

【学法指导】采用下搜集资料,上阅读和讨论相结合的方式,在交流中结合自身的生活经验和体会,认识声音的产生与传播的条,充分体会物理与生活的联系。

【学习目标】1、知道声音是由振动产生的;2、声音的传播需要介质;3、声音在不同介质的传播速度不同;【前自主学习、挑战自我】请同学们阅读本P12---16页内容,独立思考后完成下列问题:1、先观察12页图片,在用手一直摸着自己的喉咙,读一段字,仔细体会手的感觉。

然后停止读,还体会手的感觉,两次一样吗?2、声是由物体的产生的,停止,发声停止。

3、人发声靠的是________的振动;笛子发声靠的是________的振动;要使笛子发出声音,必须用口吹,使管子里的发生。

4、怎样保存声音:将发声体的记录下,需要时再让物体按照记录下的振动规律去,就会产生与原一样的声音。

5、做P14探究:(1)、得出:可以传播声音。

6、认真观察14页图1.1—4真空罩中的闹钟。

(1)、该实验的现象是。

(2)、该实验的方法是。

(3)该实验的结论是:不能传播声音7、声传播的快慢用描述。

8、根据P15小资料,声音在体中传播速度最大,其次是体,在体中传播速度最小。

9、声速的大小不仅跟有关,还跟有关。

10、(牢记)15℃时空气中的声速是。

11、回声是指声音在传播过程中遇到,而被反射回的声音。

【合作探究、张扬个性】1、(先看1.1—5图)月球上没有空气,月球上的宇航员如何交谈?回答:。

初中物理《声音的产生与传播》教案初中物理《声音的产生与传播》教案初中物理《声音的产生与传播》教案1 课程标准:通过实验,认识声的产生和传播条件。

教学目的:〔一〕知识与技能1.知道声音是由物体的振动产生的,声音的传播必须依靠介质。

2.知道固体、液体、气体都是可以传播声音的介质,理解在不同的介质中声音的传播速度是不同的,声音在固体和液体中的传播速度比在空气中快。

〔二〕过程与方法1.通过观察发声现象,能简单地描绘所观察到的发声体的共同特性,培养学生初步的观察、比照和概括才能。

2.通过声传播的实验探究,培养学生初步的在观察现象中发现问题,提出问题的才能。

3.让学生参与实验探究,初步学习实验探究的方法,体会科学探究的重要性。

〔三〕情感、态度与价值观1.通过本节学习,让学生知道我们生活在声的广袤空间中,声音可以表达丰富多彩的情感,通过声音可以获取大量的信息。

2.使学生初步领略声音在人类社会生活中的作用,从而引起对声音的好奇,激发求知的欲望,逐步养成自觉探究自然现象和日常生活中物理原理的科学态度。

3.通过合作和交流,培养学生主动与别人合作的精神。

重点与难点:声音产生的条件、声音的传播需要介质是这一节的重点。

声音在介质中以声波的形式传播是本节的难点。

教学准备:1.多媒体课件。

2.演示实验器材:广口瓶、橡皮塞、抽气机,电子发声体,土、吉他等。

3.分组实验器材:音叉、鼓、锣等。

教学过程:课前活动:在教室内播放悠扬的音乐。

欣赏音乐、琴诗,陶冶情操。

创设情境,导入新课1.用多媒体展示多种声音。

观察画面与聆听相关的声音。

让学生对耳濡目染的声现象产生研究的兴趣。

2.引导学生提出问题:声音是怎样产生的?它是怎么被我们听到的?深化考虑,进展猜测。

让学生知道声音是传递信息的一种形式,观察图后让学生考虑、讨论一些问题,把学生带入声的世界,在讨论中切入本节课题:声音的产生与传播。

探究声音的产生1.给学生提供“制造”声音的器材:音叉、鼓、锣等,引导学生进展探究。

初中物理声音的产生与传播教案写好教案是上一堂优质课的前提及保证。

下面是为大家整理的初中物理声音的产生与传播教案,欢迎大家参阅。

初中物理声音的产生与传播教案设计:教学准备教学目标知识与技能1.通过观察和实验,初步认识声音产生和传播的条件。

2.知道声音是由物体振动产生的。

3.知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同,知道声音在空气(15℃时)中的传播速度。

4.知道回声现象和回声测距离。

过程与方法1.通过观察和实验的方法,探究声音是如何产生的,声音是如何传播的。

2.通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力和初步的研究问题的方法。

情感态度与价值观1.通过教师、学生的双边教学活动,激发学生的学习兴趣和求知欲望,培养学生对科学的热爱,2.使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

3.注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

教学重难点【教学重点】通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

【教学难点】回声测距离。

教学工具音叉、乒乓球、橡皮筋、刻度尺、纸屑或泡沫、土电话教学过程一、新课导入我们有两只耳朵,能听到各种各样的声音,听老师讲课,可以获得各种知识,听电台广播可以知道天下大事,声音是我们了解周围事物的重要渠道。

那么,声音是怎样产生的?它是怎么传到我们耳朵?二、新课教学1、声音的产生(1)课本图1.1;1中各是什么物体在发声?他们有什么共同特征?(2)实验:学生观察音叉发声时叉股在振动。

敲打音叉;;音叉振动,发声。

握住振动的音叉,声音马上停止。

(3)实验:拨动吉他的弦,琴弦或者橡皮筋。

(4)实验:现在我们来做一个活动,我这个活动,需要全体同学来配合一下:请同学们把手指放在喉结处,让我们从1数到10,声带振动,发出声音。

小结:归纳以上实验,引导学生自己总结出:声音是由于物体振动而产生的。

指出鸟、蟋蟀和其他一些昆虫发声也是由于振动。

由学生列举一些奇特的发声现象:蝉、蚊子、笛子。

机械唱片的简单原理。

探索大自然的奥秘——《声音的产生与传播》教学设计

探索大自然的奥秘

——《声音的产生与传播》教学设计【教学目标】

1、通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件,提高学生初步的观察能力

并学习初步研究问题的方法。

2、实际感觉声音是由物体振动发生的。

3、通过观察和实验得出声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

4、通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,

使学生从乐于探索日常生活中的物理学道理延伸到乐于探索自然现象。

5、注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

6、学会用物理知识来描述生活中的声现象。

【教学重点】

通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

【教学难点】

1、组织、指导学生在探究过程中仔细观察、认真分析,并能得出正确结论。

2、声音的传播需要介质。

3、解释生活中的声传播现象。

【教学方法】

观察法、实验探究法、讨论法

【教师准备】

多媒体课件、音叉、小锤、铁架台、带有细线的乒乓球、水槽、水、真空玻璃罩、抽气机

【学生准备】

橡皮筋、直尺、铅笔、小闹钟、小石头、塑料袋等。

【教学过程】

一、创设情境、引入新课

课件播放:古诗《小儿垂钓》:

蓬头稚子学垂纶,

侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,

怕得鱼惊不应人。

引导提问:你能体会古诗意境,知道古诗中

蕴涵了那些物理知识吗?你能用所学知识解释“怕得鱼惊不应人”吗?

我们说话的声音及大千世界里丰富多彩的声音是怎样产生的,鱼是怎样听到声音的呢?我们今天就来学习声音的产生与传播。

为提高大家的学习积极性,我给大家准备了一张评价表,评价等级分为五等(1—5), 1最差, 5最好。

这节课结束我们将评出表现最好的同学和小组。

课堂表现评价表

二、推进新课

探究一:声音的产生

分小组探究:

1、让学生感知比较说话与不说话时喉咙部位的情况。

2、观察比较按紧的直尺不发声与拨动发声时的情况。

3、让观察比较拉紧的橡皮筋发声与不发声时的情况。

(这三个实验大家可以直接

感知,有利于理解振动的概念,建立声音和振动之间的联系。

)

教师演示:发声的音叉可以把乒乓球弹开──说明发声的音叉在振动。

接着让学生用手轻触发声的音叉,手有什么感觉?

让发声的音叉浸入水面少许,观察水面变化情况。

(物理研究方法指导:转化法)

音叉音叉可以把乒乓球弹开不振动发声的音叉在振动音叉手感觉发麻不振动发声的音叉在振动音叉音叉在水面上激起水花不振动发声的音叉在振动师生总结:声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声停止。

我们还有哪些实验来验证这个结果?学生思考回答如:狂风吹过树叶会发出“呼呼”的声音,树叶在振动(老师:你真棒!观察仔细!)……。

引导解决:我们能把声音记录下来吗?

学生讨论:(教师指导点拨)

知识应用:

如图:在探究“声音是由物体振动产生的”实验中,将正在

发生的音叉紧靠悬线下的轻质小球,发现小球被多次弹开。

这样

做是为了()

A使音叉的振动尽快停下来B把音叉的微小振动放大,便于观察

C把声音的振动时间延迟D使声波多次反射形成回声

探究二:声音的传播

提出问题:声音是由物体的振动发出的,那么声音是怎样向远处传播的呢?

课件播放:宇航员在月球行走的资料片断,观察宇航员交流的方式,与人们在地球上的交流对比,有物体在振动我们就一定可以听到声音吗,太空比地

球表面缺少了什么?。

教师引导:声音的传播需要空气(介质)。

提出问题:怎样证明声音的传播需要介质呢?固体、液体是否都可以传播声音呢?实验探究:将学生分成几个小组分别探究固体、液体、气体能否传声。

(教师引导点拨、确定研究方案)

1、把正在响的闹钟放进玻璃罩中,听声音的情况。

然后用抽气机往外抽气,听声

音的变化情况。

2、把正在响的闹钟用塑料袋包住,放进水中,听声音的情况。

3、在水中,敲击两块石头,旁边的人能听到声音。

4、甲同学在课桌一端用铅笔在纸上用力均匀写“一”,乙同学把耳朵贴近课桌的另一端,听声音的情况。

然后乙同学将耳朵离开桌面再听,和刚才比较有什么不同?

学生进行实验:(教师指导并及时表扬表现好的同学)

介质现象结论

空气听到闹铃声气体可以传声

师生归纳:声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。

由此联想:太空中宇航员在舱外的对话途径:利用电子通信设备;用哑语;写字对话等。

舱内有空气,宇航员可以直接对话。

大家现在会从物理角度解释我们刚上课时提到的“怕得鱼惊不应人”了吗?(大家积极发言教师给与肯定)

知识应用

动画片《星球大战》中,神鹰号太空船将来犯的天狼号击中,听到天狼号“轰”的一声被炸毁,神鹰号宇航员得意地笑了。

你觉得这段描写符合科学道理吗?

探究三:声音在空气中是怎样传播的。

提出问题:既然声音的传播需要介质,那么声音在介质中是怎样传播的呢?

课件展示:振动源可在水槽中激起水波,并不断向外围扩散。

类比说明:指导学生看图2.1—6说明声音在空气中是以声波的形式传播(物理研究方法指导:类比法)

学生讨论:(教师指导如何传播,激发兴趣,突破难点)。

探究四:声音的传播需要时间吗?

提出问题:平时我们说话时一张口,马上就听到声音了。

那么声音的传播需要时间吗?你怎么知道的?

学生讨论:(教师引导点拨)

1、百米比赛时,计时员是怎样计时的呢?为什么?

2、对着高墙或山崖喊话,能马上听到回声吗?

3、雷电时,为什么总是先看到闪电,后听到雷声呢?

4、有时候在电影里看见演员的口型与观众听到的话不是同一时间的,听到的声音

要比演员的口形慢半拍,这说明什么?

共同归纳:声音的传播需要时间,也就是声音是以一定的速度传播的。

小组讨论:声音在不同物质中传播的速度

指导学生读表:《一些介质中的声速》

学生讨论:在读表的过程中,发现了什么特点?(教师指导)

1、声音的传播速度与介质的种类有关

2、声音的传播速度与介质的温度有关

15℃时,V声=340m/s 25℃时,V声=346 m/s

3、一般情况下:V固>V液> V气

知识应用

1、古代士兵为了及时发现敌人的骑兵,常把耳朵贴在地面上听,下面说法正确的

是()

A马蹄贴在地面上时地面发声较轻B马蹄声不能沿地面传播

C马蹄声不能沿空气传播D大地传声速度比空气传声速度快

2、甲同学在一根很长的自来水管一端敲一下管子,乙同学在另一端听到三下敲击

声,按先后顺序它们分别是通过哪种介质传到另一端的()

A空气、水、水管B水、空气、水管

C水管、水、空气D水、水管、空气

三、我的收获(让学生自己说出这节课主要学会了哪些知识)

四、完成“课堂表现评价表”,评出表现最好的同学和小组。

板书设计:

声音的产生:声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声停止。

声音的传播 1、声音靠介质传播,真空不能传声

2、声音在空气中是以声波的形式传播

3、声速(1)15℃空气中,V声=340m/s

(2)声速与介质的种类和温度有关

(3)一般情况下:V固>V液>

五、拓展延伸

请你想象一下,如果声音的速度变为0.1 m/s,我们的世界会有什么变化?请写出4个合理场景。