色彩基础理论课件 PPT

- 格式:ppt

- 大小:10.52 MB

- 文档页数:108

光色原理对于色彩的研究,千余年前的中外先驱者们就已有所关注,但自18世纪的科学家牛顿真正给予科学揭示后,色彩才成为一门独立的学科。

色彩是一种涉及光、物与视觉的综合现象,"色彩的由来"自然成为第一命题。

所谓色彩术语,即色彩的专用名词。

了解这些名词的含义,一方面是基本知识的组成部分,另一方面也是阐述色彩原理与规律的必要的中介语言,所以应在开始就作为讲解的内容。

经验证明,人类对色彩的认识与应用是通过发现差异,并寻找它们彼此的内在联系来实现的。

因此,人类最基本的视觉经验得出了一个最朴素也是最重要的结论:没有光就没有色。

白天使人们能看到五色的物体,但在漆黑无光的夜晚就什么也看不见了。

倘若有灯光照明,则光照到哪里,便又可看到物像及其色彩了。

真正揭开光色之谜的是英国科学家牛顿。

17世纪后半期,为改进刚发明不久的望远镜的清晰度,牛顿从光线通过玻璃镜的现象开始研究。

1666年,牛顿进行了著名的色散实验。

他将一房间关得漆黑,只在窗户上开一条窄缝,让太阳光射进来并通过一个三角形挂体的玻璃三棱镜。

结果出现了意外的奇迹:在对面墙上出现了一条七色组成的光带,而不是一片白光,七色按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序一色紧挨一色地排列着,极像雨过天晴时出现的彩虹。

同时,七色光束如果再通过一个三棱镜还能还原成白光。

这条七色光带就是太阳光谱。

牛顿之后大量的科学研究成果进一步告诉我们,色彩是以色光为主体的客观存在,对于人则是一种视象感觉,产生这种感觉基于三种因素:一是光;二是物体对光的反射;三是人的视觉器官--眼。

即不同波长的可见光投射到物体上,有一部分波长的光被吸收,一部分波长的光被反射出来刺激人的眼睛,经过视神经传递到大脑,形成对物体的色彩信息,即人的色彩感觉。

光、眼、物三者之间的关系,构成了色彩研究和色彩学的基本内容,同时亦是色彩实践的理论基础与依据。

光、可见光、光谱色要了解牛顿发现的光色散现象的产生原因,还须从光的本质中寻找答案。

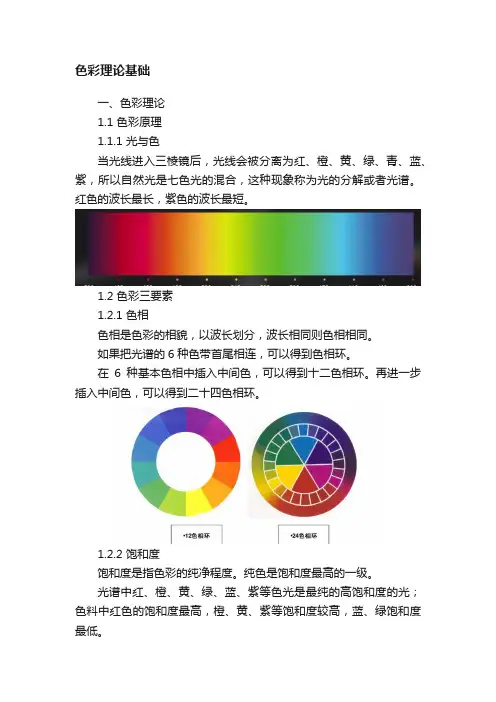

色彩理论基础一、色彩理论1.1 色彩原理1.1.1 光与色当光线进入三棱镜后,光线会被分离为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,所以自然光是七色光的混合,这种现象称为光的分解或者光谱。

红色的波长最长,紫色的波长最短。

1.2 色彩三要素1.2.1 色相色相是色彩的相貌,以波长划分,波长相同则色相相同。

如果把光谱的6种色带首尾相连,可以得到色相环。

在6种基本色相中插入中间色,可以得到十二色相环。

再进一步插入中间色,可以得到二十四色相环。

1.2.2 饱和度饱和度是指色彩的纯净程度。

纯色是饱和度最高的一级。

光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光是最纯的高饱和度的光;色料中红色的饱和度最高,橙、黄、紫等饱和度较高,蓝、绿饱和度最低。

饱和度取决于该色中含色成份与消色成份(黑、白、灰)的比例。

含色成份越大、饱和度越高;消色成份越大、饱和度越小。

也就是说向任何一种色彩中加入黑、白、灰都会降低它的饱和度。

1.2.3 亮度亮度是色彩赖于形成空间感与色彩体量感的主要依据,起着“骨架”的作用。

在无彩色中,亮度最高为白色,最低为黑色。

亮度是三要素中具有较强的独立性,它可以不带任何色相的特征而通过黑白灰的关系单独呈现出来。

色相与饱和度则必须依赖一定的明暗才能呈现。

一个彩色物体表面的光反射率越大,对视觉刺激的程度越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

1.3 色彩的混合色彩分为两大类:一类是原色,即红、黄、蓝;另一类是混合色。

而使用间色再调配混合的颜色,称为复色。

所有的间色、复色都是由三原色调和而成。

1.3.1 原色理论三原色是指3种颜色中的任意一色都不能由另外两种原色混合产生,而其它颜色可以由这三原色按照一定的比例混合出来。

1.3.2 混色理论将两种或多种颜色混合产生的新色彩称为色彩的混合。

它们可以归纳成加色法混合、减色法混合、空间混合3种。

加色法混合该类型是指色光混合。

红、绿、蓝相加后可得白光。

减色法混合该类型为色料混合。

红、绿、蓝相加后可得黑灰状态。