线粒体复合物酶与基因对应表

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:1

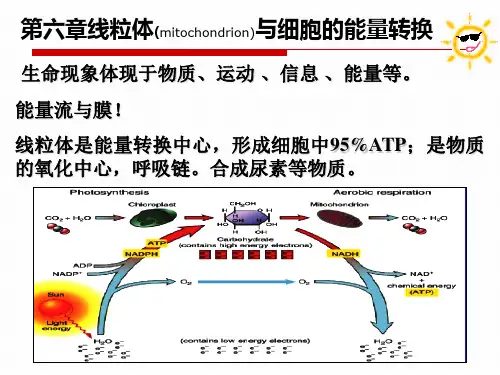

线粒体呼吸链超级复合物研究进展1. 线粒体呼吸链超级复合物的定义与结构MRCSC)是线粒体内进行能量产生的关键生物合成途径。

它由一系列蛋白质复合物组成,包括复合物I、复合物II和复合物III。

这些复合物在细胞内协同作用,将电子传递给氧气分子,从而实现氧化磷酸化过程,产生ATP。

MRCSC的研究对于理解线粒体生物学、代谢调控以及疾病发生机制具有重要意义。

复合物I(Complex I)是MRCSC的第一阶段,主要负责电子传递。

它由酮戊二酸脱羧酶(ketoglutarated enzyme,ALDH)、辅酶Q还原酶(coenzyme Q reductase,CoQR)、黄素蛋白(flavin protein,FMN)和细胞色素c氧化酶系统(cytochrome c oxidase system,COX)等蛋白质组成。

复合物I在线粒体内膜上形成一个环形通道,将电子从NADH 或FADH2传递给氧分子。

复合物II(Complex II)是MRCSC的第二阶段,主要负责电子传递的稳定性维持。

它由细胞色素c氧化酶(cytochrome coxidase,COXII)、细胞色素c氧化酶还原酶(cytochrome c oxidase reductase。

COXIII)等蛋白质组成。

复合物II通过调节氧化还原电位和膜通透性,维持复合物I中电子传递的稳定性。

复合物III(Complex III)是MRCSC的第三阶段,主要负责电子传递的最终释放。

它由细胞色素c氧化酶还原酶复合物(COXIII)、细胞色素c氧化酶还原酶复合物II和细胞色素c氧化酶还原酶复合物IV等蛋白质组成。

复合物III在线粒体内膜上形成一个通道,将经过复合物II稳定后的电子释放到线粒体外膜上,参与质子泵和ATP 合成酶等其他生物合成途径。

研究人员对MRCSC的结构和功能进行了深入研究,揭示了其在能量代谢中的关键作用。

通过对线粒体基因组的测序分析,发现了许多与MRCSC相关的基因和调控因子,为进一步理解MRCSC的功能提供了重要的基础数据。

第八章线粒体疾病的遗传线粒体是真核细胞的能量代谢中心,其内膜上富含呼吸链-氧化磷酸化系统的酶复合体,可通过电子传递和氧化磷酸化生成A TP,为细胞提供进行各种生命活动所需要的能量。

大量研究表明,线粒体内含有DNA和转译系统,能够独立进行复制、转录和翻译,是许多人类疾病的重要病因。

第一节人类线粒体基因组线粒体DNA(mitochondrial DNA,mtDNA)是独立于细胞核染色体外的又一基因组,被称为人类第25号染色体,遗传特点表现为非孟德尔遗传方式,又称核外遗传。

mtDNA分子量小,结构简单,进化速度快,无组织特异性,具有特殊的结构特征、遗传特征和重要功能,而且在细胞中含量丰富(几乎每个人体细胞中都含有数以百计的线粒体,一个线粒体内有2~10个拷贝的DNA),易于纯化,是研究基因结构和表达、调控的良好模型,在人类学、发育生物学、分子生物学、临床医学、法医学等领域受到广泛的重视,并取得令人瞩目的成就。

1981年,Anderson等人完成了人类线粒体基因组的全部核苷酸序列的测定。

mtDNA所含信息量小,在呼吸链-氧化磷酸化系统的80多种蛋白质亚基中,mtDNA仅编码13种,绝大部分蛋白质亚基和其他维持线粒体结构和功能的蛋白质都依赖于核DNA(nuclear DNA,nDNA)编码,在细胞质中合成后,经特定转运方式进入线粒体。

此外,mtDNA基因的表达受nDNA的制约,线粒体氧化磷酸化酶系统的组装和维护需要nDNA和mtDNA的协调,二者共同作用参与机体代谢调节。

因此线粒体是一种半自主细胞器,受线粒体基因组和核基因组两套遗传系统共同控制(图8-1),nDNA与mtDNA基因突变均可导致线粒体中蛋白质合成受阻,细胞能量代谢缺陷。

一、线粒体基因组的结构线粒体基因组全长16569bp,不与组蛋白结合,呈裸露闭环双链状,根据其转录产物在CsCl中密度的不同分为重链和轻链,重链(H 链)富含鸟嘌呤,轻链(L链)富含胞嘧啶。

第九章线粒体遗传病一、概述线粒体(mitochondria)是真核细胞的能量代谢中心。

1963年Nass首次在鸡卵母细胞中发现线粒体中存在DNA,同年Schatz分离到完整的线粒体DNA(mtDNA)。

1987年Wallace等通过对线粒体DNA突变与Leber病之间的关系的研究,提出mtDNA突变可引起人类疾病,目前已发现100余种mtDNA突变引起的疾病。

线粒体遗传病属母系遗传,是由有性生殖中受精方式决定的。

第一节线粒体遗传病的临床症状与基因突变1.线粒体遗传病的临床症状:主要是肌肉系统。

如骨骼肌病,心肌病,突发性肌阵挛,另有耳聋、失明、贫血,糖尿病和大脑供血异常(休克)等。

2.MtDNA突变与线粒体遗传病:线粒体遗传病是否出现临床症状取决于:①在胚胎发育早期突变的线粒体DNA复制与分离程度。

若有突变的mtDNA复制率降低,则造成的影响小。

②突变的mtDNA在某一特定组织中存在的数量。

组织中突变的mtDNA要达到一定量(阈值),才可形成临床症状。

3.线粒体遗传病的传递方式:①母系遗传。

因受精卵中无精子的细胞质。

②当子代所获得的突变mtDNA达不到出现临床症状的阈值时,母系遗传特点不明显。

一、线粒体遗传病(一)MERRF综合征(MIM545000)MERRF综合征又称肌阵挛?痫和破碎红纤维病(myoclonnus epilepsy and ragged-red fibers,MERRF)。

一种线粒体脑肌病,具有多系统紊乱的症状,包括线粒体缺陷和大脑与肌肉的功能变化。

1.主要症状:肌阵挛性癫痫的短暂发作(周期性抽搐),共济失调,感觉神经性听力丧失,轻度痴呆,耳聋,脊髓神经退化,肌细胞减少引起的扩张性心肌病,肾功能异常等症状。

2.发病机理:mtDNA8344G的点突变引起,该突变使tRNAlys发生改变,减少了线粒体蛋白质的整体合成水平,而且除复合物Ⅱ以外的氧化磷酸化成分含量降低,尤其是呼吸链酶复合物Ⅰ和Ⅳ的含量降低。

第十三章线粒体疾病广义的线粒体病(mitochondrial disease)指以线粒体功能异常为主要病因的一大类疾病。

除线粒体基因组缺陷直接导致的疾病外,编码线粒体蛋白的核DNA突变也可引起线粒体病,但这类疾病表现为孟德尔遗传方式。

目前发现还有一类线粒体疾病,可能涉及到mtDNA 与nDNA的共同改变,认为是基因组间交流的通讯缺陷。

通常所指的线粒体疾病为狭义的概念,即线粒体DNA突变所致的线粒体功能异常。

第一节疾病过程中的线粒体变化线粒体对外界环境因素的变化很敏感,一些环境因素的影响可直接造成线粒体功能的异常。

例如在有害物质渗入(中毒)、病毒入侵(感染)等情况下,线粒体亦可发生肿胀甚至破裂,肿胀后的体积有的比正常体积大3~4倍。

如人体原发性肝癌细胞癌变过程中,线粒体嵴的数目逐渐下降而最终成为液泡状线粒体;缺血性损伤时的线粒体也会出现结构变异如凝集、肿胀等;坏血病患者的病变组织中有时也可见2到3个线粒体融合成一个大的线粒体的现象,称为线粒体球;一些细胞病变时,可看到线粒体中累积大量的脂肪或蛋白质,有时可见线粒体基质颗粒大量增加,这些物质的充塞往往影响线粒体功能甚至导致细胞死亡;如线粒体在微波照射下会发生亚微结构的变化,从而导致功能上的改变;氰化物、CO等物质可阻断呼吸链上的电子传递,造成生物氧化中断、细胞死亡;随着年龄的增长,线粒体的氧化磷酸化能力下降等等。

在这些情况下,线粒体常作为细胞病变或损伤时最敏感的指标之一,成为分子细胞病理学检查的重要依据。

第二节线粒体疾病的分类根据不同的角度,线粒体疾病可以有不同的分类。

从临床角度,线粒体疾病主要涉及心、脑等组织器官或系统;从病因和病理机制角度,线粒体疾病有生化分类和遗传分类之别。

一、生化分类根据线粒体所涉及的代谢功能,线粒体疾病可分为以下5种类型:底物转运缺陷、底物利用缺陷、Krebs循环缺陷、电子传导缺陷和氧化磷酸化偶联缺陷(表13-1)。

表13-1 线粒体疾病的生化分类二、遗传分类根据缺陷的遗传原因,线粒体疾病分为核DNA(nDNA)缺陷、mtDNA缺陷以及nDNA和mtDNA联合缺陷3种类型(表13-2)。