结直肠高级别上皮内瘤变的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:277.69 KB

- 文档页数:3

结直肠活检诊断高级别上皮内瘤变与术后病理临床对比分析作者:徐有坤王甲甲张成民等来源:《中国实用医药》2013年第31期【关键词】结直肠;高级别上皮内瘤变;腺癌;诊治部分结直肠活检组织,病理报告为高级别上皮内瘤变(high grade intraepithelial neoplasia,HIN),作者通过与术后病理诊断比较,发现大部分活检病理诊断只反映了病变表象,并没有揭示患者病变的真实情况。

武警江苏总队医院结直肠活检诊断高级别上皮内瘤变有术后大标本对照的病例,进行了对比分析,报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料自2008年7月至2013年6月,本院诊断结直肠活检HIN 76例,有65例在本院进行了手术,其中男34例,女31例,平均年龄50岁。

结肠HIN 31例,分别为升结肠10例,横结肠2例,降结肠8例,乙状结肠11例;直肠HIN 34例。

结肠HIN: 6例实行内镜下腺瘤切除术, 25例实行结肠癌根治术;直肠HIN: 27例行直肠低位前切除术, 2例行经肛门局部扩大切除术, 5例行经腹会阴联合直肠癌根治术。

17例患者术中做了快速病理诊断。

1. 2 方法依据2000年WHO结直肠肿瘤组织学新分类由两名病理医生对活检组织分别进行诊断、复查,最终诊断以手术标本切片为准。

2 结果术前诊断为结直肠HIN 65例,术后诊断为腺癌56例(86.15%),其余9例(13.85%)为腺瘤。

术前内镜活检诊断结果与术后病例诊断结果差异有统计学意义。

腺癌中有1例患者伴有远处转移。

详细情况见表1。

3 讨论2000年WHO肿瘤新分类中,提出上皮内瘤变的概念,根据光镜下结构异常和细胞学异常的程度,分为低级别上皮内瘤变、HIN。

HIN包括重度异型增生和原位癌。

瘤组织不通过黏膜肌层浸润到黏膜下层者归入高级别上皮内瘤变;穿透黏膜肌层到黏膜下层并且有黏膜下层的浸润时方可诊断为癌。

由于淋巴管主要分布于近黏膜肌层和黏膜下层,黏膜层几乎不存在淋巴管,结直肠具有恶性细胞学特征的病变只要不超过黏膜肌层就不会发生转移[1]。

结直肠上皮内瘤变患者的病理诊断意义

孙爱国

【期刊名称】《中国民康医学》

【年(卷),期】2015(000)013

【摘要】目的::分析结直肠上皮内瘤变的病理诊断意义。

方法:选取结直肠上皮内瘤变患者84例,所有患者经内镜检查确诊。

其中诊断为低级别上皮内瘤变者46例,高级别上皮内瘤变者38例。

结果:术前被诊断为低级别上皮内留变的46例患者中,术后诊断为腺瘤30例(65.2%),浸润性腺癌者16例(34.7%)。

术前被诊断为高级别上皮内瘤变的38例患者中,术后诊断为腺瘤7例(18.4%),浸润性腺癌31例(81.5%)。

31例浸润性腺癌患者中,伴有肝脏转移者2例(6.4%),伴有局部淋巴结转移或癌结节者12例(38.7%)。

结论:结直肠上皮内瘤变患者手术前后诊断差异较大,诊断时应该提高警惕性,系统检查,避免漏诊、误诊,延误最佳治疗时机。

【总页数】2页(P79-80)

【作者】孙爱国

【作者单位】山东省青州荣军医院,山东青州 262500

【正文语种】中文

【中图分类】R735.3+5;R735.3+7

【相关文献】

1.结直肠上皮内瘤变的病理诊断及意义研究 [J], 李洪才

2.结直肠上皮内瘤变病理诊断的临床意义 [J], 朱浩;毛勇;陈立兵;黄河

3.结直肠上皮内瘤变病理诊断的临床意义 [J], 朱浩;毛勇;陈立兵;黄河

4.结直肠上皮内瘤变病理诊断意义初探 [J], 唐宏

5.结直肠上皮内瘤变病理诊断的临床意义 [J], 杨隆茵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

内镜下结直肠腺瘤并上皮内瘤变及早期癌变的治疗黄萍【摘要】目的:探讨内镜下结直肠腺瘤并上皮内瘤变及早期癌变治疗及安全性。

方法回顾性分析2012年1月至2013年10月我院治疗的结直肠息肉患者,其中结直肠腺瘤并上皮内瘤变31例,腺瘤并早期癌变5例,分别行内镜下黏膜切除术(EMR),分析其治疗效果及安全性。

结果36例患者均一次性完整切除病变。

术中2例创面少量出血,经处理后出血停止;所有患者无穿孔等并发症。

术后病理:腺瘤并低级别上皮内瘤变17例,腺瘤并高级别上皮内瘤变14例;腺瘤并早期癌变5例;所有标本示基底、切缘干净,无肿瘤细胞残留,无淋巴管、血管浸润征象。

3例早癌患者要求外科手术,术后标本无肿瘤细胞残留及转移征象。

随访:1例EMR治疗患者术后1个月复查肠镜局部复发,予热活检钳钳除病变,继续随访无复发;1例高龄患者术后1个月随访无复发,此后因年龄因素未定期复查肠镜;3例外科手术患者术后3、6、12个月随访无复发及转移征象;余31例患者均于术后1、3、6、12个月复查无复发。

结论内镜下治疗结直肠腺瘤并上皮内瘤变及早期癌变安全有效,复发率低,应定期随访。

【期刊名称】《中国医药指南》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】2页(P54-55)【关键词】内镜下黏膜切除术;结直肠腺瘤;上皮内瘤变;早期癌变【作者】黄萍【作者单位】长沙市第一医院消化内科,湖南长沙410011【正文语种】中文【中图分类】R735.3结直肠息肉是消化道常见病、多发病,其中腺瘤性息肉与大肠癌关系密切。

新近研究认为60%结肠癌来自普通腺瘤,35%来自锯齿状病变通路[1]。

WHO(2010)消化系统肿瘤分类指出,除位于结肠远端的直径<5 mm的增生性息肉外,临床应尽可能切除可以切除的息肉[2]。

内镜下黏膜切除术(EMR)是内镜下微创治疗结直肠息肉的主要治疗手段,也是目前国内外公认的治疗早期消化道肿瘤性病变的标准内镜治疗方法。

我院于2012年1月至2013年10月采用EMR治疗结直肠腺瘤并上皮内瘤变及早期癌变36例,取得满意疗效,现将有关资料总结如下。

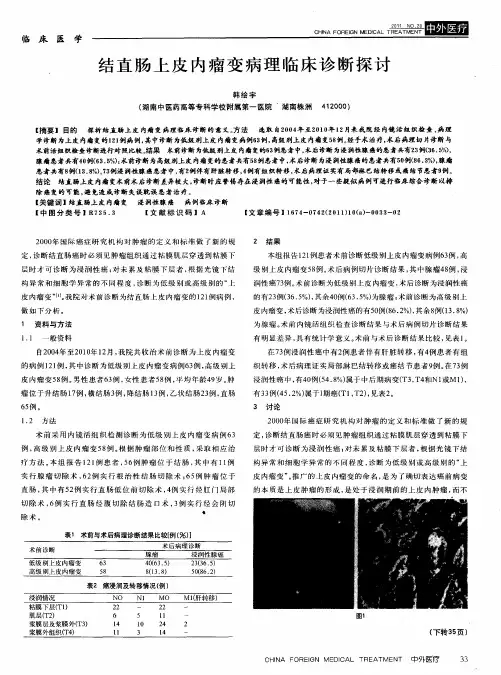

结直肠上皮内瘤变内镜切除前后病理观察对比分析

结直肠上皮内瘤变(Colorectal Intraepithelial Neoplasia, CIN)是结直肠黏膜上皮的一种前癌变性病变。

内镜切除是治疗CIN的主要方法之一。

本文通过对比分析结直肠CIN内镜切除前后的病理观察,以探讨其疗效和变化。

研究对象为内镜诊断为结直肠CIN且经内镜切除治疗的40例患者。

切除标本经过常规组织取材、HE染色、免疫组化等病理检查后,进行对比分析。

内镜切除前,病理观察显示结直肠上皮细胞呈不典型增生,排列紊乱,核浆比增高,细胞核变大,细胞核染色质过度深染,伴有核分裂象。

部分患者还观察到上皮内出血、炎性细胞浸润等病理改变。

内镜切除后,病理观察显示结直肠黏膜上皮组织明显改善。

上皮细胞排列较为规律,核浆比下降,细胞核变小,细胞核染色质恢复正常染色。

免疫组化结果显示,内镜切除后CIN相关标志物的表达水平明显下降。

补充实验结果显示,内镜切除后结直肠黏膜的增殖指数显著降低,凋亡指数明显升高。

本文通过对结直肠CIN内镜切除前后的病理观察对比分析,发现内镜切除能够明显改善CIN的病理改变,降低CIN相关标志物的表达水平,抑制结直肠黏膜细胞的增殖,促进凋亡。

这些结果表明内镜切除是治疗结直肠CIN的有效方法之一,对于预防和治疗结直肠癌具有重要意义。

结直肠早癌的内镜诊断进展发表时间:2017-11-29T15:21:58.707Z 来源:《健康世界》2017年20期作者:潘定国李云峰[导读] 本文将对近年来出现的早期结直肠癌内镜诊断技术做简单介绍。

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)云南昆明 650118摘要:结直肠癌是目前常见消化道恶性肿瘤。

对早期结直肠癌及时进行治疗可有效提高患者的生存率与生活质量,而实现这一目标的关键在于早期发现及诊断。

结直肠癌的发病率在全球常见的癌症中居第3位,在癌症相关死因中居第5位。

结肠镜检查是发现早期结直肠肿瘤的重要方法。

本文将对近年来出现的早期结直肠癌内镜诊断技术做简单介绍。

关键词:结直肠癌;早期;内镜诊断据统计,结直肠癌的发病率在全球常见的癌症中居第3位,在癌症相关死因中居第5位,每年因结直肠癌死亡者约为60万[1]。

结肠镜检查是发现早期结直肠肿瘤的重要方法。

一、早期结直肠癌的内镜下诊断技术1.放大内镜放大内镜除有普通内镜观察及取活检的功能外,在镜身前端置一个放大装置,可将病灶放大100~150倍,能细致观察结直肠黏膜腺管开口即隐窝形态。

不同结直肠病变具有不同的隐窝形态,日本学者工藤进英色素放大观察分类法,分为I、II、IIIL、IIIS、IV、V型6种类型,目前已经在全世界范围内使用。

I型为圆形隐窝,细胞排列比较整齐,无异型性,一般为正常腺管开口而非病变;II型呈星芒状或乳头状,粘膜组织增生时,在组织学角度为锯齿状结构,细胞排列尚整齐,无异型性,腺管开口大小均匀,多为炎性或增生性病变而非腺瘤性;III 型分两个亚型,IIIL 称为管状型腺管开口,在肿瘤性病变中,腺管开口部的形态为试管状的细长形态,其中约86.7%为腺瘤,其余为黏膜癌;IIIS 称为小腺管型,在肿瘤性病变中,腺管开口部的形态为试管状的小圆形的形态,是全层性发育的短小单一腺管结构呈现出小圆形腺管开口,隐窝没有分支,为凹陷型肿瘤的基本形态,此型高度异型增生的腺瘤发生率较高,也可见于黏膜癌;IV 型可以分为有明确分支的树枝型的IVb型和绒毛状的IVv型两个亚型,为分支及脑回样,其中类似珊瑚样改变是绒毛状腺瘤特征所见。

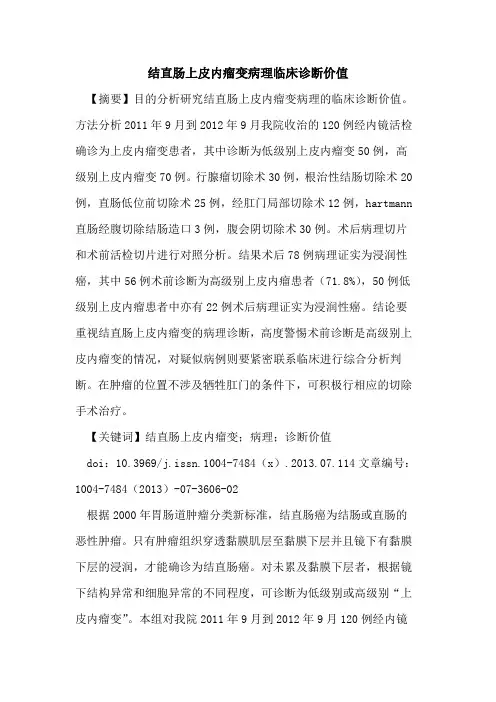

结直肠上皮内瘤变病理临床诊断价值【摘要】目的分析研究结直肠上皮内瘤变病理的临床诊断价值。

方法分析2011年9月到2012年9月我院收治的120例经内镜活检确诊为上皮内瘤变患者,其中诊断为低级别上皮内瘤变50例,高级别上皮内瘤变70例。

行腺瘤切除术30例,根治性结肠切除术20例,直肠低位前切除术25例,经肛门局部切除术12例,hartmann 直肠经腹切除结肠造口3例,腹会阴切除术30例。

术后病理切片和术前活检切片进行对照分析。

结果术后78例病理证实为浸润性癌,其中56例术前诊断为高级别上皮内瘤患者(71.8%),50例低级别上皮内瘤患者中亦有22例术后病理证实为浸润性癌。

结论要重视结直肠上皮内瘤变的病理诊断,高度警惕术前诊断是高级别上皮内瘤变的情况,对疑似病例则要紧密联系临床进行综合分析判断。

在肿瘤的位置不涉及牺牲肛门的条件下,可积极行相应的切除手术治疗。

【关键词】结直肠上皮内瘤变;病理;诊断价值doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2013.07.114文章编号:1004-7484(2013)-07-3606-02根据2000年胃肠道肿瘤分类新标准,结直肠癌为结肠或直肠的恶性肿瘤。

只有肿瘤组织穿透黏膜肌层至黏膜下层并且镜下有黏膜下层的浸润,才能确诊为结直肠癌。

对未累及黏膜下层者,根据镜下结构异常和细胞异常的不同程度,可诊断为低级别或高级别“上皮内瘤变”。

本组对我院2011年9月到2012年9月120例经内镜活检确诊为“上皮内瘤变”患者的资料进行回顾性分析,现分析报道如下。

1资料与方法选择分析2011年9月到2012年9月我院收治经临床病理确诊为“上皮内瘤变”的120例病人资料。

其中女性患者共48例,男性患者共72例。

年龄在25-90岁之间,平均年龄为60岁。

肿瘤位于直肠68例,乙状结肠16例,降结肠15例,横结肠8例,升结肠13例。

120例病人中68例肿瘤位于直肠,其中25例患者实施直肠低位前切除术,12例患者实施经肛门局部切除术,3例患者实施hartmann 直肠经腹切除结肠造口术,30例患者实施经会阴切除术。

结直肠高级别上皮内瘤变的研究进展张石玉【摘要】为了避免临床上的过度治疗,2000年推荐应用"上皮内瘤变"这一概念取代以往使用的"异型增生"和"原位癌",该概念引入后,结直肠上皮内瘤变的研究成为近年的热点.其概念的定义,相关基因及其表达,术前、术后病理特点的分析和处理方法等诸多方面有了新的研究进展,这对临床工作具有极大的指导价值.%In order to avoid clinical excessive treatment, in 2000 WHO recominended using the " intraep-itheJial neoplasia" in instead oi " dysplasia" and " carcinoma in situ" used before, the introduction oi this conrept ties the research into recent years' research hot spot. New research developments have been made in many aspects such as its concept definition,related gene and expression,the pathology characteristic's analysis beiore and after operation,the processing method and so on,which have enormous instinctive value to the clinical work.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2012(018)022【总页数】3页(P3778-3780)【关键词】上皮内瘤变;结直肠肿瘤;治疗【作者】张石玉【作者单位】蚌埠医学院,安徽,蚌埠233000【正文语种】中文【中图分类】R574.62000年WHO肿瘤新分类中,提出上皮内瘤变的概念[1],上皮内瘤变定义为上皮浸润前的肿瘤性改变,以结构和细胞学异常是否占据上皮的上半部为界,可进一步分为低级别上皮内瘤变和高级别上皮内瘤变(high grade intraepithelial neoplasia,HIN)。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享直肠高级别上皮内瘤变是癌症吗

导语:很多人的话在体格检查的时候或者内科镜检查的时候,发现有高级别上皮内瘤变。

高级别上皮内瘤变不仅仅容易发生在胃部,而且直肠位置的高级别

很多人的话在体格检查的时候或者内科镜检查的时候,发现有高级别上皮内瘤变。

高级别上皮内瘤变不仅仅容易发生在胃部,而且直肠位置的高级别上皮内瘤变其实也是很常见的。

为了自己的身体健康。

那么一定要重视这个结果。

然后进一步去就诊。

直肠高级别上皮内瘤变有什么样的后果呢?

高级别上皮内瘤变属癌前病变或早期癌。

切除后的病理才能更客观反映病情。

切除后的病理化验仍然是高级别上皮内瘤变,治疗效果会很好的,复发可能性小。

因为大肠黏膜固有层内不存在淋巴管,发生于黏膜层内的肿瘤不会出现转移,因此确诊大肠癌必须见到肿瘤侵入黏膜下层,即使肿瘤穿透腺体基底膜侵入固有层; 也只能称为黏膜内瘤变( in t ram uco salneap lasia) ,而不宜称为黏膜内癌.

这一观点最早在上世纪70 年代就为英国学者Mo rson 所提出,直到2000 年的WHO 分类中才明确将上述大肠癌的定义正式列入.但在实际工作中,由于活检标本常常难以钳取至黏膜下层组织,如按上述标准岂非绝大多数活检标本均无法诊断为癌?

笔者与有关病理专家反复研讨后认为,WHO 分类中对大肠癌的定义是有科学依据的,但在实际工作中,应根据组织学和肠镜检查所见结合起来进行综合分析,然后作出诊断.

如果形态学所见腺体异型十分明显,结构十分紊乱,或出现浸润迹象,而肠镜所见亦具有恶性肿瘤的特征,仍可作出大肠癌的诊断; 而高级别上皮内瘤变应限用于重度异型增生,原位癌变而无明确浸润证。

结直肠上皮内瘤变病理诊断的临床意义【摘要】目的总结临床病理诊断在结直肠上皮内瘤变中的意义。

方法选择2010年8月至2012年8月在我院收治的60例结直肠上皮内瘤变患者作为本次研究对象,对患者临床诊治资料进行回顾性的分析和研究。

结果60例结直肠上皮内瘤变患者中,有38例术后病理诊断为浸润型癌,占63.3%。

其中在术前经肠镜确诊为高级结直肠上皮内瘤变患者中,有31例(81.6%)病理诊断是浸润型癌;低级结直肠上皮内瘤变患者中,有7例(18.4%)病理诊断是浸润型癌。

38例浸润性癌患者中,出现肝脏转移的有1例,其术后病理诊断为癌结节或者淋巴结转移的有10例,占26.3%。

结论医务人员在治疗过程中,要注重结直肠上皮内瘤变病理诊断,避免病理诊断失误,提高病理诊断的准确性,为患者选择有效的治疗方法,帮助患者尽快恢复健康。

【关键词】结直肠;上皮瘤变;病理;诊断文章编号:1004-7484(2013)-01-0060-01本文对2010年8月至2012年8月在我院收治的60例结直肠上皮内瘤变患者的临床资料进行回顾和分析,探讨临床病理诊断在结直肠上皮内瘤变治疗中的重要意义,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料选择2010年8月至2012年8月在我院收治的60例结直肠上皮内瘤变患者作为本次研究对象,其中男性患者32例,女性患者28例,患者年龄在30至86岁之间,平均年龄为(56.15±5.65)岁。

肿瘤分布位置:直肠有28例,乙状结肠有14例,升结肠有9例,降结肠有8例,横结肠有1例。

肿瘤分布在结肠的28例患者中,腺瘤切除术有4例,结肠根治切除术有24例;肿瘤分布在直肠的32例患者中,会阴切除术1例,肛门局部切除术有8例,腹切除造口术有5例,直肠低位切除术有18例。

1.2方法对60例结直肠上皮内瘤变患者的临床资料,包括术前病理诊断、术后病理诊断、肿瘤分布位置、术后病理类型以及术后病理转移等情况进行详细的分析和研究。

结直肠上皮内瘤变中 LGR5的表达及其意义肖幼华;李荣;蔡联明;谢旭平;卢致洋;陈汉民;王冬梅;雷先华【摘要】Objective To investigate the expression of stem cell marker LGR 5( rich in leucine repeated units of G pro-tein coupled receptor 5) protein in colorectal intraepithelial and its relationships with clinicopathologic characteristics .Methods LGR5 expression was immunohistochemically determined on paraffin-embedded ,formalin-fixed biopsy tissues in 60 cases of color-ectal intraepithelial neoplasia (32 cases of adenoma and high-grade intraepithelial neoplasia ,28 cases of adenoma and low level in-traepithelial neoplasia ) ,10 cases of adenoma and 20 cases of well-differentiated adenocarcinoma .Results The expression rate of LGR5 in well-differentiated adenocarcinoma was 100.00%(20/20),significantly higher than 83.33%(50/60)in colorectal in-traepithelial neoplasia adenoma and 40.00%(4/10)in colorectal adenoma (P<0.01).The expression rates of LGR5 in the high level and low level intraepithelial neoplasia were84.37%(27/32)and 82.14%(23/28)respectively,there are no correlation be-tween LGR5 expression level and intraepithelial neoplasia pathologic stage (P>0.05).Conclusion LGR5 may be considered as an important reference index in selsecting operation method for colorectal intraepithelial neoplasia .%目的:检测干细胞标记物LGR5(富含亮氨酸重复单位的G蛋白偶联受体5)蛋白在人结直肠上皮内瘤变中的表达,探讨与其临床病理特征的关系。

消化道癌前病变及早期癌病理诊断研究进展观察作者:王凌霄等来源:《现代养生·下半月版》 2019年第9期【摘要】恶性肿瘤的发展漫长且复杂,恶性肿瘤种类繁多,且经相关调查研究发现,多种类型的肿瘤均有癌前病变存在,并在癌前病变病理基础上出现衍生为癌的情况。

其演变过程主要经历的阶段为:正常上皮,单纯增生随后演变为异型增生,之后变为原位癌,最终发展为浸润癌[1]。

目前为止,医学界广泛认为异型增生开始后便即将进入癌前阶段。

消化道癌一般包括食管癌、胃癌和结肠癌等三种,且此三类均具有显著的癌前病变[2]。

随着医学技术的不断进步,尤其是内镜技术的不断发展,早期食管癌、早期胃癌和黏膜内癌(结直肠内膜瘤变)得到了越来越广泛的注意。

消化道早期癌越早诊治治愈效果越佳,而病理诊断对消化道早期癌的早期诊治和早期治疗是十分重要的因素,但因各国各地文化及生活习惯的差异,各国各地均存在不同的见解[3]。

本文主要针对消化道癌前病变和早期癌病理诊断的进展进行研究与观察。

【关键词】消化道;癌前病变;早期病理诊断;研究进展我国的消化道肿瘤、食管癌以及胃癌的发病率在世界居高不下,且随着社会的进步,生活方式的不断改变,大肠癌的发病率也逐年呈上升趋势,对我国人们的生命健康和社会发展造成了极为严重的威胁和影响。

因此,对于恶性肿瘤的治疗尽早采取早期发现、早期诊断和早期治疗的治疗手段。

从病理学角度而言,于食管和胃部发生的早期癌仅为黏膜及其下层分布的的侵袭性癌[4]。

对于结直肠癌并没有早期癌的诊断,而仅有黏膜内瘤变(黏膜内癌)。

1 消化道癌前病变和早期癌变的分类及诊断标准世界卫生组织(WTO)中关于消化道系统肿瘤的分类主要有:无上皮内瘤变(可按异型增生定义)、不确定上皮内瘤变(可按异型增生定义)、低级别上皮内瘤变(可按异型增生定义)、高级别上皮内瘤变(可按异型增生定义)和黏膜下浸润癌[5]。

维也纳(Vienna)[6]分类中将胃肠道上皮肿瘤分为:(1)无肿瘤,包括反应性、增生性、萎缩性、再生性或化生性病变[7],主要采取的解决方法为选择性随诊,由内镜医生诊断后,决定是否进行随诊;(2)不确定肿瘤,患者需要随诊;(3)黏膜低级别瘤变,包括低级别异型增生等,向浸润性癌进展的的风险性较小,但需利用内镜切除或观察随诊;(4)黏膜高级别瘤变,主要包括高级别腺瘤(异型增生)、非浸润性癌(原位癌)、可浸润性癌和黏膜内癌,当疾病发展为此阶段时,有较高浸润或转移风险,需通过影像或内镜下观察,对病变浸润深度进行判断,再对相应的治疗方法予以确定,可采用外科手术进行局部切除;(5)黏膜下浸润性癌,在医生的诊断下建议尽快采用外科手术切除。

直肠高级别上皮内瘤变是否被视为恶性疾

病?

直肠高级别上皮内瘤变(High-Grade Intraepithelial Neoplasia of the Rectum)是一种直肠黏膜上皮细胞发生异常增生的疾病。

然而,对于直肠高级别上皮内瘤变是否被视为恶性疾病的定义存在争议。

恶性疾病一般被定义为一种有潜力对身体造成严重伤害的疾病。

对于直肠高级别上皮内瘤变来说,其中的细胞异常增生可能会引发

直肠癌(Rectal Cancer)的发生。

因此,有人认为直肠高级别上皮

内瘤变应被视为恶性疾病。

然而,在医学领域,对于直肠高级别上皮内瘤变的恶性程度仍

存在争议。

有研究表明,尽管直肠高级别上皮内瘤变细胞异常增生,但仍有一部分病例在随访中没有进一步发展为直肠癌。

这表明直肠

高级别上皮内瘤变的恶性转化风险并不是绝对的。

因此,可以认为直肠高级别上皮内瘤变尚不是一种绝对的恶性

疾病,在一些病例中可能会进展为直肠癌,但并非所有病例都如此。

为了准确评估直肠高级别上皮内瘤变的恶性程度和发展风险,诊断

医生应结合患者的临床症状、病理检查结果和其他辅助检查来进行综合判断。

总结来说,对于直肠高级别上皮内瘤变是否被视为恶性疾病,目前医学界尚无一致的定义和共识。

未来的研究和进一步的临床观察有助于了解该疾病的恶性转化风险,从而制定更准确的诊断和治疗方案。