第七章失效分析案例分析

- 格式:ppt

- 大小:11.31 MB

- 文档页数:58

fmea失效模式分析案例失效模式分析(Failure Mode and Effects Analysis,简称FMEA)是一种预防性的质量管理工具,旨在通过系统地识别、评估和预防产品或过程中潜在的失效模式,从而减少或消除这些失效对客户或后续过程的影响。

以下是一个FMEA案例的详细内容:在进行FMEA之前,首先需要组建一个跨部门的团队,包括设计、生产、质量控制和客户服务等部门的代表。

团队成员需要对产品或过程有深入的了解,并能够识别潜在的失效模式。

案例背景:假设我们正在分析一款新型智能手机的电池组件。

电池是智能手机的关键部件,其性能直接影响到用户的使用体验和安全。

因此,对电池组件进行FMEA至关重要。

步骤一:定义系统或过程首先,我们需要定义分析的范围。

对于智能手机电池组件,我们将分析从电池设计到最终装配的整个过程。

步骤二:列出所有潜在的失效模式团队成员需要列出所有可能的失效模式,例如电池过热、电池寿命短、电池充电速度慢等。

步骤三:确定失效模式的潜在原因对于每个失效模式,团队需要确定可能导致该失效的原因。

例如,电池过热可能是由于电池设计不当、材料选择错误或制造过程中的缺陷。

步骤四:评估失效模式的严重性使用1到10的评分系统,团队需要评估每个失效模式的严重性。

评分越高,表示失效对客户或后续过程的影响越大。

步骤五:确定失效模式的潜在后果团队需要确定每个失效模式可能导致的后果。

例如,电池过热可能导致设备损坏或用户受伤。

步骤六:评估当前控制措施的有效性团队需要评估现有的控制措施是否能够有效预防或检测到潜在的失效模式。

例如,是否有严格的质量控制流程来检测电池的过热问题。

步骤七:计算风险优先数(RPN)风险优先数是通过将严重性(S)、发生概率(O)和检测难度(D)的评分相乘得到的。

RPN越高,表示该失效模式的风险越大。

步骤八:制定改进措施对于高RPN值的失效模式,团队需要制定改进措施。

这些措施可能包括重新设计电池、改进制造工艺或加强质量控制。

失效分析案例在进行失效分析之前,我们首先需要了解失效分析的概念。

失效分析是指对产品、设备或系统在使用过程中出现的故障进行深入的分析和研究,以找出故障的原因,并提出相应的改进措施,以避免类似故障再次发生。

失效分析通常包括对故障样本的收集、实验室测试、数据分析和结论总结等步骤。

在实际工程中,失效分析是非常重要的一项工作。

通过失效分析,我们可以找出产品或设备的潜在问题,从而提高产品的质量和可靠性。

同时,失效分析也可以为产品的设计和制造提供重要的参考,帮助我们改进产品的设计和工艺,提高产品的性能和可靠性。

下面,我们以一个实际案例来说明失效分析的过程和方法。

某工厂生产的一种电子产品,在使用过程中出现了频繁的断电现象,导致产品无法正常工作。

经过初步调查和分析,发现这一问题已经影响了大量产品的正常使用,严重影响了客户的使用体验和产品的声誉。

因此,我们迫切需要进行失效分析,找出问题的根源,并提出改进措施。

首先,我们收集了大量的故障样本,并进行了详细的外观检查和实验室测试。

通过对故障产品的拆解和分析,我们发现了一个潜在的问题,产品内部的电路板存在设计缺陷,导致在特定条件下容易发生短路现象,从而引起产品的断电故障。

接着,我们对电路板的设计和工艺进行了深入分析,找出了设计和制造过程中存在的问题和不足。

在数据分析的基础上,我们得出了结论,产品断电故障的根本原因是电路板的设计缺陷和制造工艺不合理。

为了解决这一问题,我们提出了相应的改进措施,对电路板的设计进行优化,增强其抗干扰能力;对制造工艺进行调整,提高产品的稳定性和可靠性。

经过一系列的改进和验证,最终成功解决了产品的断电故障问题,提高了产品的质量和可靠性。

通过这个案例,我们可以看到失效分析对产品质量和可靠性的重要性。

只有通过深入的失效分析,找出问题的根源,并提出相应的改进措施,才能真正解决产品存在的问题,提高产品的质量和可靠性。

因此,在工程实践中,我们应该重视失效分析工作,不断提升自身的失效分析能力,为产品的设计和制造提供更好的支持和保障。

失效模式分析案例失效模式分析(FMEA)是一种系统性的方法,用于识别和评估产品、系统或过程中可能出现的失效模式,以及这些失效模式对系统功能的影响。

通过对失效模式的分析,可以帮助我们预防潜在的问题,提高产品的可靠性和性能。

在本文中,我们将通过一个实际案例来介绍失效模式分析的过程和方法。

案例背景:某汽车制造公司计划推出一款新的电动汽车,为了确保产品的质量和可靠性,他们决定对电动汽车的电池系统进行失效模式分析。

失效模式分析过程:1. 确定分析范围,首先,团队确定了失效模式分析的范围,包括电池系统的各个组成部分,如电池单体、电池管理系统、电池充电系统等。

2. 识别失效模式,团队成员通过头脑风暴和专家访谈的方式,识别了各种可能的失效模式,如电池过热、电池短路、充电系统故障等。

3. 评估失效影响,针对每种失效模式,团队评估了其对电动汽车性能和安全性的影响程度,以及可能导致的后果,如电池过热可能导致起火爆炸,充电系统故障可能导致无法充电等。

4. 确定优先处理失效模式,根据评估结果,团队确定了优先处理的失效模式,如电池过热的影响最为严重,因此被确定为首要处理的失效模式。

5. 制定改进措施,针对优先处理的失效模式,团队制定了相应的改进措施,如优化散热系统、增加温度监测和报警装置等。

6. 跟踪和验证,团队对实施改进措施后的效果进行跟踪和验证,确保改进措施的有效性和可行性。

通过失效模式分析,团队发现了电动汽车电池系统存在的潜在问题,并采取了相应的改进措施,最终提高了电动汽车的可靠性和安全性。

结论:失效模式分析是一种非常有价值的工具,可以帮助我们预防潜在的问题,提高产品的可靠性和性能。

通过系统性的分析和评估,我们可以更好地了解产品、系统或过程中可能出现的失效模式,及其对系统功能的影响,从而及时采取有效的措施,确保产品的质量和安全性。

在实际应用中,失效模式分析需要团队成员之间的密切合作和充分的沟通,以确保分析的全面性和准确性。

失效模式分析案例

失效模式分析是指通过对一个系统或者设备进行各种测试和观察,来确定其可能出现的失效模式,并进行分析和评估。

以下是一个关于汽车制动系统的失效模式分析案例:

汽车制动系统是汽车上非常重要的一个部件,其失效可能会导致严重的交通事故。

因此,对汽车制动系统进行失效模式分析是非常关键的。

首先,我们假设这个汽车制动系统由以下几个部件组成:制动液压泵、制动液压管路、制动踏板、制动鼓、制动盘、制动片、制动器等。

在进行失效模式分析之前,我们首先要确定系统的工作原理和设计要求。

汽车制动系统的工作原理是通过制动踏板对制动液压泵施加力来产生压力,使制动液通过制动液压管路传输到制动鼓或制动盘上,从而实现车辆的制动。

设计要求是确保制动系统能够在各种条件下可靠工作,包括正常驾驶、急刹车、长时间制动等。

接下来,我们可以通过对制动系统进行各种测试和观察,来确定其可能的失效模式。

例如,在进行制动踏板压力测试时,可能会发现制动踏板松动、制动液泄漏等失效模式;在进行制动盘和制动片磨损测试时,可能会发现制动盘或制动片的磨损超过了设计要求,导致制动效果下降等失效模式。

最后,我们需要对这些失效模式进行分析和评估,并提出相应

的改进措施。

例如,对于制动踏板松动的失效模式,可以进行材料和结构改进,提高其强度和稳定性;对于制动液泄漏的失效模式,可以增加密封件,提高制动系统的密封性。

通过失效模式分析,我们可以及时发现和解决汽车制动系统可能存在的问题,提高其可靠性和安全性。

同时,失效模式分析也可以应用于其他领域,如电子设备、航空航天等,帮助人们更好地理解并改进现有系统和设备。

最新失效分析经典案例分享案例一:某知名手机品牌电池爆炸事件某知名手机品牌近期发生了一起电池爆炸事件,导致用户受伤。

经过详细的失效分析,发现电池在高温环境下,由于内部结构设计不合理,导致电池内部短路,进而引发爆炸。

这一案例提醒我们,在产品设计和生产过程中,必须高度重视电池的安全性,严格把控电池的质量和性能。

案例二:某电动车品牌刹车失灵事件某电动车品牌近期发生了一起刹车失灵事件,导致用户在行驶过程中无法及时停车,造成交通事故。

经过失效分析,发现刹车系统中的传感器存在设计缺陷,导致刹车信号无法正常传输。

这一案例警示我们,在产品设计和生产过程中,必须关注关键部件的可靠性,确保产品的安全性。

案例三:某智能门锁品牌指纹识别失效事件某智能门锁品牌近期发生了一起指纹识别失效事件,导致用户无法正常使用门锁。

经过失效分析,发现指纹识别模块中的芯片存在质量问题,导致识别准确率下降。

这一案例提醒我们,在产品设计和生产过程中,必须关注关键零部件的质量,确保产品的稳定性和可靠性。

最新失效分析经典案例分享案例四:某品牌空调制冷效果不佳事件某品牌空调近期被用户投诉制冷效果不佳,经过详细的失效分析,发现空调制冷系统中的冷凝器存在制造缺陷,导致制冷剂泄漏,影响了空调的制冷效果。

这一案例提醒我们,在产品设计和生产过程中,必须重视冷凝器等关键部件的质量,确保空调的制冷效果。

案例五:某品牌笔记本电脑触摸屏失灵事件某品牌笔记本电脑近期发生了一起触摸屏失灵事件,导致用户无法正常使用触摸屏功能。

经过失效分析,发现触摸屏的传感器存在设计缺陷,导致触摸信号无法正常传输。

这一案例警示我们,在产品设计和生产过程中,必须关注触摸屏等关键部件的可靠性,确保产品的使用体验。

案例六:某品牌洗衣机漏水事件某品牌洗衣机近期发生了一起漏水事件,导致用户家中地面受损。

经过失效分析,发现洗衣机的排水系统存在设计缺陷,导致排水不畅,进而引发漏水。

这一案例提醒我们,在产品设计和生产过程中,必须关注排水系统等关键部件的设计,确保产品的使用安全。

失效分析案例1:电浪涌导致器件失效

某产品在用户现场频频出现损坏,经过对返修单板进行分析,发现大部分返修单板均是某接口器件失效,对器件进行解剖后,在金相显微镜下观察,发现器件是由于EOS导致内部铝线融化,导致器件失效,该EOS能量较大。

进一步分析和该铝条相连的管脚电路应用,发现电路设计应用不当,没有采用保护电路,在用户现场带电插拔产生的电浪涌导致该器件失效。

通过模拟试验再现了失效现象。

解决方法:在用户手册中强调该产品不支持带电插拔。

预防措施:在今后的设计中,考虑用户的使用习惯,增加防护电路设计,对产品进行热插拔设计。

案例1

案例2:MSD控制不当导致产品在用户现场大量失效

某产品在用户现场使用半年以后,返修率惊人,达到30%,对产品进行分析,对主要失效器件进行失效分析,在扫描电镜下发现金属丝疲劳断裂导致器件失效。

进一步的原因分析,发现是该产品的生产加工控制出现了问题,对潮湿敏感器件的管理没有按照J-STD-033A 标准进行,导致受潮器件没有按照规定时间进行高温烘烤,在过回流焊时出现“爆米花”效应,对器件造成了损伤,降低了可靠性,导致在用户现场器件失效。

解决措施:对用户现场的所有有问题的批次产品进行召回。

预防措施:在生产加工过程中严格进行MSD的管理和控制。

案例2

案例3:电迁移

某产品在用户现场使用3年以后,返修率开始出现明显异常,进行失效分析发现,主要是某功率器件内部电迁移引起。

该问题属于器件厂家的设计和制造缺陷。

解决措施:和厂家联系,确定有问题的批次,更换有问题批次的器件。

预防措施:对器件可靠性认证体系重新进行设计,减少厂家批次性问题的发生。

案例3。

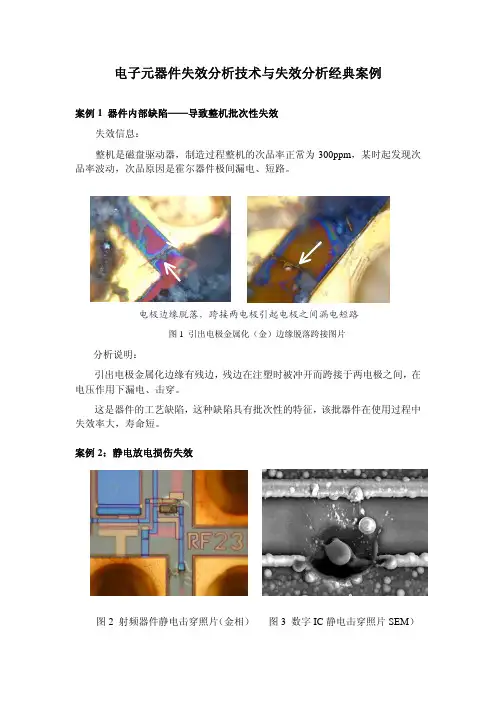

电子元器件失效分析技术与失效分析经典案例案例1 器件内部缺陷——导致整机批次性失效失效信息:整机是磁盘驱动器,制造过程整机的次品率正常为300ppm,某时起发现次品率波动,次品原因是霍尔器件极间漏电、短路。

图1 引出电极金属化(金)边缘脱落跨接图片析说明:引出电极金属化边两电极之间,在电压作用下漏电、击穿。

案例电极边缘脱落,跨接两电极引起电极之间漏电短路分缘有残边,残边在注塑时被冲开而跨接于这是器件的工艺缺陷,这种缺陷具有批次性的特征,该批器件在使用过程中失效率大,寿命短。

2:静电放电损伤失效图2 射频器件静电击穿照片(金相)图3 数字IC静电击穿照片SEM)分析说明:静电放电击穿典型的特征是能量小、线径小,飞狐、喷射。

主要发生在射频、能量释放时间短,其失效特征是击穿点微波器件,场效应器件、光电器件也常有静电放电击穿的案例。

案例3:外部引入异常电压引起通讯IC 输失效信息:分析说明:通讯芯片通讯端口上的传输线容易引入干扰电压(窄脉冲浪涌),干扰电压多次对通讯案例电流能力下降引起整机失效率异常增大某时起整机的市场维修率异常增大,维修增大是整机中的IGBT 功率器件失效引起的。

另外集成电路、出驱动失效通讯芯片在现场使用时发生失效,表现为通讯端口对地短路。

图4 通讯IC 输出管形貌(SEM )图5 输出管电压击穿形貌(SEM )IC 的通讯端内部电路起损伤作用,最终形成击穿通道。

4:功率器件失效信息:图6 IGBT 芯片呈现过电流失效特征图7 原来IGBT 的内部结构析说明:效样品表现为过电流失效。

整机维修率异常增大发生时更改IGBT 的型号。

IBGT 制造厂家给出新330W ,原来型号的IGBT 的功率指标为,其它指标没有变化。

两只芯片,多了一只反向释放二极管,两个型号的IGBT 芯片的面积一样大,显然,下降,因此,新型号的IGBT 的电流能分失型号的IGBT 的功率指标比为175W 但新型号的IGBT 内部结构(图6)仅有一只芯片,而原来型号的IGBT 有新型号的IGBT 的芯片要有部分面积来完成反向释放二极管的作用,由于IGBT 芯片有效面积的减小,导致其电流能力力不如原来型号的IGBT ,整机中IGBT 的工作电流比较临界,因此,使用过程中由于电流问题的发生大量失效。

fmea失效分析案例在制造业中,FMEA(失效模式和影响分析)是一种常用的工具,用于识别和评估产品或过程中潜在的失效模式,以及这些失效模式可能对系统造成的影响。

通过对潜在风险的分析和评估,FMEA可以帮助制造企业制定有效的控制措施,从而提高产品质量和生产效率。

本文将通过一个实际案例来介绍FMEA的应用。

本案例涉及一家汽车零部件制造企业的生产线故障。

在生产过程中,某型号零部件的故障率明显高于预期,严重影响了产品质量和客户满意度。

为了解决这一问题,企业决定对该零部件的生产过程进行FMEA分析,以找出潜在的失效模式和影响,并制定相应的改进措施。

首先,我们对零部件的生产过程进行了详细的分析。

通过与生产人员和工程师的讨论,我们确定了可能影响零部件质量的关键工艺步骤,包括原材料采购、加工工艺、装配过程等。

然后,我们针对每个关键工艺步骤,识别了可能的失效模式,例如材料缺陷、加工误差、装配不良等。

接下来,我们评估了每种失效模式对零部件质量和性能可能造成的影响,包括安全性、可靠性、耐久性等方面的影响。

在FMEA分析的过程中,我们发现了一些关键的失效模式和影响。

例如,在原材料采购阶段,存在着供应商提供的材料质量不稳定的问题,这可能导致零部件的材料强度不达标;在加工工艺中,存在着加工误差的风险,可能导致零部件的尺寸偏差过大;在装配过程中,存在着装配工艺不当的问题,可能导致零部件的密封性不达标。

这些失效模式和影响的存在,直接导致了零部件的故障率偏高的问题。

针对上述问题,我们制定了一系列改进措施。

首先,与供应商进行沟通,要求其提供稳定的材料质量,并建立严格的质量控制体系;其次,优化加工工艺,加强对加工过程的监控和调整,以确保零部件的尺寸稳定性;最后,对装配工艺进行调整,加强对装配过程的培训和管理,以确保零部件的装配质量。

经过改进措施的实施,零部件的故障率得到了明显的降低,产品质量和客户满意度得到了显著的提升。

这个案例充分展示了FMEA在制造业中的重要作用,通过对潜在风险的分析和评估,制定有效的控制措施,可以显著提高产品质量和生产效率。

fmea失效分析案例FMEA失效分析案例。

在产品设计和制造过程中,为了确保产品的质量和可靠性,FMEA(失效模式和影响分析)是一种常用的方法。

它可以帮助企业识别潜在的失效模式,并采取相应的措施来预防和修复这些失效,从而提高产品的质量和可靠性。

下面,我们将通过一个实际的案例来介绍FMEA失效分析的过程和方法。

案例背景。

某汽车零部件制造企业在生产过程中发现,某一批次的产品出现了频繁的故障现象,严重影响了产品的可靠性和客户满意度。

为了解决这一问题,企业决定对该产品进行FMEA失效分析,找出潜在的失效模式和影响,并制定相应的改进措施。

FMEA失效分析过程。

首先,我们对该产品的各个组成部分进行了分解,确定了关键的零部件和工艺环节。

然后,我们收集了相关的设计文件、生产记录和客户投诉信息,对产品的设计和制造过程进行了全面的分析。

在分析过程中,我们发现了几个潜在的失效模式和影响。

首先,产品的某个关键零部件存在设计参数不合理的问题,导致了零部件的寿命较短;其次,生产过程中存在工艺控制不严的情况,导致了零部件的加工质量不稳定;最后,产品的装配过程存在操作不规范的情况,导致了零部件的安装不到位。

针对这些失效模式和影响,我们制定了相应的改进措施。

首先,我们对关键零部件的设计参数进行了优化,确保其满足产品的可靠性要求;其次,我们加强了生产过程中的工艺控制,确保零部件的加工质量稳定;最后,我们对产品的装配过程进行了标准化,确保零部件的安装到位。

改进效果。

经过改进措施的实施,我们再次对产品进行了测试和验证,发现产品的可靠性和稳定性得到了显著提高。

故障率明显下降,客户投诉现象得到了有效控制,企业的产品质量和客户满意度得到了提升。

结论。

通过本次FMEA失效分析案例,我们深刻认识到了FMEA在产品设计和制造过程中的重要性和价值。

只有通过对潜在的失效模式和影响进行全面的分析和评估,才能及时采取相应的措施,确保产品的质量和可靠性。

我们将继续深入推进FMEA方法在企业的应用,不断提升产品质量和客户满意度。

失效模式分析案例失效模式分析(FMEA)是一种系统性的方法,用于识别和评估产品或系统中可能出现的失效模式,以便采取预防措施。

在本文中,我们将通过一个实际案例来说明失效模式分析的应用。

案例背景:某汽车制造公司在生产过程中发现了一款新车型的发动机故障率较高,严重影响了产品质量和客户满意度。

为了解决这一问题,公司决定对发动机的失效模式进行分析,以便采取相应的改进措施。

失效模式分析步骤:1. 确定失效模式,首先,我们需要明确发动机可能出现的失效模式。

这包括发动机无法启动、功率下降、异常噪音等。

通过对历史故障数据和客户投诉进行分析,可以确定发动机的主要失效模式。

2. 评估失效影响,针对每种失效模式,我们需要评估其对产品性能、安全性和可靠性的影响程度。

比如,发动机无法启动可能导致车辆无法行驶,功率下降可能影响车辆加速性能等。

3. 确定失效原因,针对每种失效模式,我们需要进一步分析其可能的原因。

这可能涉及到设计缺陷、制造工艺问题、零部件质量等方面。

通过对失效原因的分析,可以帮助我们找到根本解决问题的方法。

4. 制定改进措施,最后,针对每种失效模式和其原因,我们需要制定相应的改进措施。

比如,针对发动机无法启动的失效模式,我们可以加强电路连接的稳定性;针对功率下降的失效模式,我们可以优化燃烧系统设计等。

案例结论:通过失效模式分析,我们发现发动机故障的主要原因是由于燃油系统设计不当导致的,公司针对这一问题进行了改进,包括优化燃油喷射系统和提高燃油滤清器的过滤效果等措施。

经过改进后,新车型的发动机故障率明显下降,客户满意度得到了提升。

结语:失效模式分析是一种非常有效的质量管理工具,能够帮助企业识别和解决产品或系统中存在的问题。

通过本案例的分析,我们可以看到失效模式分析在汽车制造行业中的应用,为产品质量的提升和客户满意度的改善起到了重要的作用。

希望本文的案例能够对读者有所启发,促使更多的企业重视失效模式分析的应用。

fmea失效模式分析案例FMEA失效模式分析案例。

在现代工业生产中,FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)失效模式与效应分析是一种重要的质量管理工具,用于识别和消除产品或过程中的潜在问题,以确保产品质量和生产效率。

本文将通过一个实际案例,介绍FMEA的基本原理和应用方法。

某汽车零部件生产企业在生产过程中,发现了一个持续存在的质量问题,在某一型号零部件的生产线上,出现了一定数量的产品出现裂纹,导致产品无法正常使用。

为了解决这一质量问题,企业决定对该生产线进行FMEA失效模式分析。

首先,企业组织了一个跨部门的团队,包括设计、生产、质量等相关部门的工程师和技术人员。

团队首先对该零部件的生产过程进行了全面的了解和分析,包括材料选择、加工工艺、设备状态等方面的信息收集。

接着,团队成员一起对可能存在的失效模式进行了头脑风暴和讨论,列出了所有可能的失效模式清单。

在列出失效模式清单后,团队对每一种失效模式进行了评估,分别确定了失效的严重程度、发生频率和检测难度等指标。

通过对这些指标的评估,团队确定了每一种失效模式的风险优先级,即RPN值(Risk Priority Number)。

RPN值是根据失效的严重程度、发生频率和检测难度的乘积计算得出的,值越高表示风险越大。

经过对失效模式的评估和风险优先级的确定,团队确定了裂纹失效模式是当前生产线上最严重的问题。

接下来,团队开始对裂纹失效模式进行深入分析,找出了导致裂纹失效的根本原因。

经过分析,团队发现裂纹失效的根本原因是在生产过程中使用的某一种材料的强度不符合要求,导致产品在使用过程中出现了裂纹。

为了解决这一问题,团队提出了一系列的改进措施,包括更换材料、优化加工工艺、加强质量监控等。

经过一段时间的实施和验证,裂纹失效问题得到了有效的解决,产品质量得到了明显的提升。

通过这个案例,我们可以看到FMEA失效模式分析的应用对于解决生产过程中的质量问题具有重要的作用。

材料失效分析与预防及案例分析一、失效零件由于某种原因,导致其尺寸、形状、或材料的组织与性能发生变化而不能完满地完成指定的功能。

二、失效危害性1、失效导致机械不能正常工作,降低生产效率,降低产品质量,误工误事。

2、失效导致机械不能工作,停工停产,造成重大经济损失。

3、失效导致机毁人亡三、失效分析失效分析:判断零件失效性质、分析零件失效原因、研究零件失效的预防措施的技术工作。

四、失效分析内容1、判断失效性质:畸变失效、断裂失效、磨损失效、腐蚀失效。

2、分析失效原因:设计、材料、加工、装配、使用、维护。

3、研究失效的预防措施:修改设计、更换材料、改进加工、合理装配、正确使用、及时维护。

五、失效分析技术金相分析技术,断口分析技术,力学性能测试技术,理化分析测试技术,晶体结构分析技术,无损检测技术,应力分析技术。

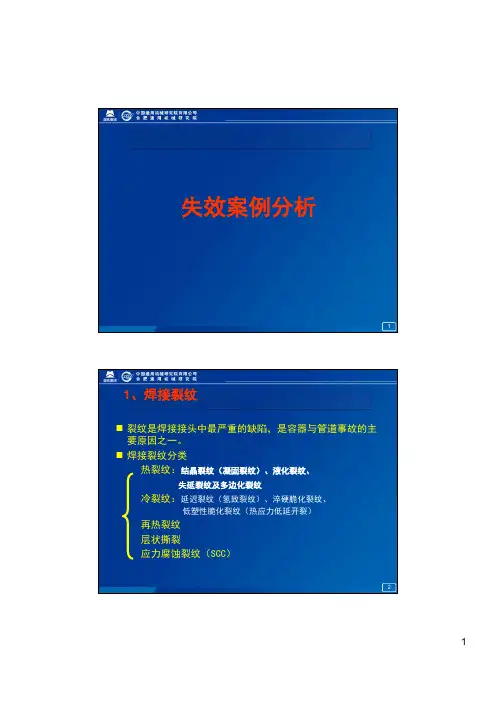

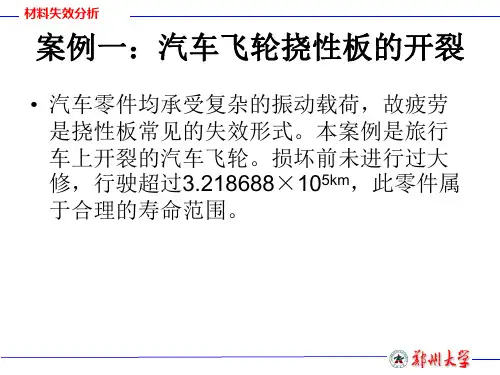

六、失效案例汽车离合器壳体开裂失效分析1、粗视分析离合器壳体由铝合金铸造而成。

一个壳体破断为两部分,一个壳体一侧的裂纹长220mm, 另一侧有一条15mm长的裂纹。

裂纹的起始位置均在壳体侧面下方的交界处。

壳体侧面的内表面呈135°和90°夹角, 无明显的过渡园角。

裂纹扩展方向与该处所受拉应力的方向垂直。

2、现场调研离合器安装情况:离合器左边与发动机相联, 右边与变速器相联。

离合器壳体受到较大弯矩作用。

发动机工作时, 壳体受到强烈振动。

壳体下部受到瞬时大的拉应力作用, 在应力集中处容易产生裂纹造成开裂或破断。

3、立体显微镜下观察断裂面有放射状撕裂棱。

断面上有许多闪光的小点, 同时发现有园形、椭园形的空洞。

最大的一个椭园形孔洞尺寸为0.6mm×1.2mm。

这些空洞的内表面呈熔融金属凝固态, 为铸造缺陷气孔。

4、显微分析观察裂纹形态及扩展方向。

裂纹端部位于壳体两侧面内表面相交处, 裂纹上及其附近有大大小小的气孔, 裂纹垂直于壳体边缘扩展。

金相显微组织由白色的a固溶体+灰色的条状及小块状的Si晶体+黑色细针状Al-Si-Fe化合物组成。