中国古代文艺长廊

- 格式:ppt

- 大小:952.00 KB

- 文档页数:16

第二单元中国古代文艺长廊第7课汉字与书法授课类型:新授课课时1节总第课时2011年月日星期班级___________ 学号_________ 姓名______________课标要求:概述汉字、绘画起源、演变的过程,了解中国书画的基本特征和发展脉络。

教学目标:通过学习本课,了解汉字的实用性和艺术性两种特性,尤其是汉字构成的独具民族风格的书法篆刻艺术。

要求学生掌握汉字起源和发展演变大体进程的事实;在欣赏异彩纷呈的篆刻书法作品的同时,将书法放在时代大背景下进行思考,分析时代变迁对书法风格的影响;理解书法、篆刻作为艺术的特征、审美情趣和民族风格;通过欣赏书法和篆刻作品,提高学生的审美素养。

教学重点:汉字、书法和篆刻的发展历程教学难点:书法艺术的特点与历史特征的关系课时安排:1课时教学过程:导入:假设我们现在生活在一个没有文字的社会,那么你觉得自己的生活会发生什么变化呢?(无法清楚地知道历史上发生的事情,不能看书,无法与好友书信交流等)——文字的重要性便从我们这些小而重要的身边事情中体现出来。

一、文字的发展历程文字以一定的可视符号系统,将人们的社会生活经验、情感、语言、思想等记录下来,并大大突破了口头语言的时间、空间限制,使人类文化得以在空间上传播交流和在时间上世代传承,对人类社会文化的积累和发展有着巨大的推动作用。

中国古代有“仓颉造字”的传说,据说仓颉发明文字的时候,“天为雨粟、鬼为夜哭、龙乃潜藏”(天下起了谷子,鬼在夜里哭泣,龙藏了起来)。

阅读课后【解析与探究】——许慎认为是仓颉造字;康有为认为结绳记事精致细密,应为女子;丁山和鲁迅认为文字是古代劳动人们日常生活的创造。

中国古代长期流传的“仓颉造字”的传说,反映古人对文字发明的重大意义的认识和体验。

但事实上文字决不是仓颉一个人所能独创,而是在社会发展到一定阶段,需要有文字记事的时候,人们在集体生产劳动过程中经过观察自然的事物,并根据所要表达的思想内容而创制出来的。

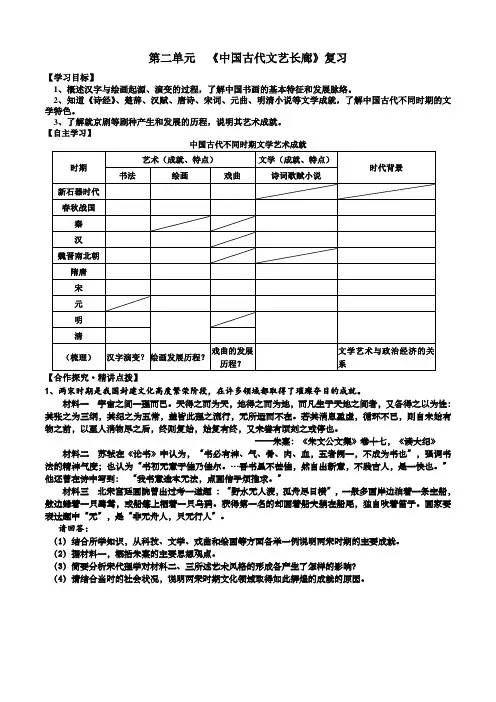

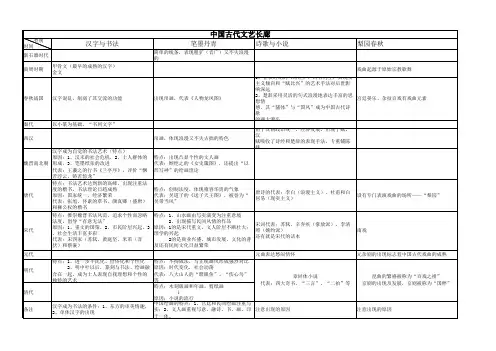

第二单元《中国古代文艺长廊》复习【学习目标】1、概述汉字与绘画起源、演变的过程,了解中国书画的基本特征和发展脉络。

2、知道《诗经》、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学成就,了解中国古代不同时期的文学特色。

3、了解就京剧等剧种产生和发展的历程,说明其艺术成就。

【自主学习】中国古代不同时期文学艺术成就【合作探究·精讲点拨】1、两宋时期是我国封建文化高度繁荣阶段,在许多领域都取得了璀璨夺目的成就。

材料一宇宙之间一理而已。

天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性:其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

若其消息盈虚,循环不已,则自未始有物之前,以至人消物尽之后,终则复始,始复有终,又未尝有顷刻之或停也。

——朱熹:《朱文公文集》卷十七,《读大纪》材料二苏轼在《论书》中认为,“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不成为书也”,强调书法的精神气度;也认为“书初无意于佳乃佳尔。

…吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。

”他还曾在诗中写到:“我书意造本无法,点画信手烦推求。

”材料三北宋宫廷画院曾出过考一道题:“野水无人渡,孤舟尽日横”,一般多画岸边泊着一条空船,舷边蜷着一只鹭鸶,或船篷上栖着一只乌鸦。

获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子。

画家要表达题中“无”,是“非无舟人,只无行人”。

请回答:(1)结合所学知识,从科技、文学、戏曲和绘画等方面各举一例说明两宋时期的主要成就。

(2)据材料一,概括朱熹的主要思想观点。

(3)简要分析宋代理学对材料二、三所述艺术风格的形成各产生了怎样的影响?(4)请结合当时的社会状况,说明两宋时期文化领域取得如此辉煌的成就的原因。

材料一“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”(1)以上诗句的作者是谁?分属哪个流派?(2)你认为唐诗繁荣的主要原因有哪些?(明)杨柳青绘画《连年有余》(3)右图中的绘画属于什么画种?结合所学知识指出,这一画种的主要特点有哪些?(4)请你结合所学知识,提取作品所蕴含的历史信息。

第7课汉字与书法

课后篇稳固探究

学业水平引导

1.有人说:“文字的创造是人类开展史上石破天惊的大事。

〞以下说法对“石破天惊〞的准确解读是( )

A.有了文字人类才得以交流

B.文字是传播和传承文化的唯一载体

C.文字是人类进入文明时代的重要标志

D.文字最能表达人类的创造力

,文字是文明的象征。

应选C项。

2.以下图是大汶口文化陶器上的刻画符号,这种符号一般被认为是我国文字的最早起源,你认为其

出现的时代是( ) A.商周时期 B.秦汉时期

C.新石器时代

D.春秋战国时期

,故C项正确。

3.某人从文物市场购置了一张发黄的宣纸,上边用甲骨文印制了一首词。

对其年代大家有不同的猜想,你认为以下哪个最准确( )

A.商代文物

B.汉代文物

C.唐代文物

D.当代臆造文物

,材料中的“宣纸、甲骨文、词〞明显不是同一朝代的,故这一文物最有可能是

当代人臆造的。

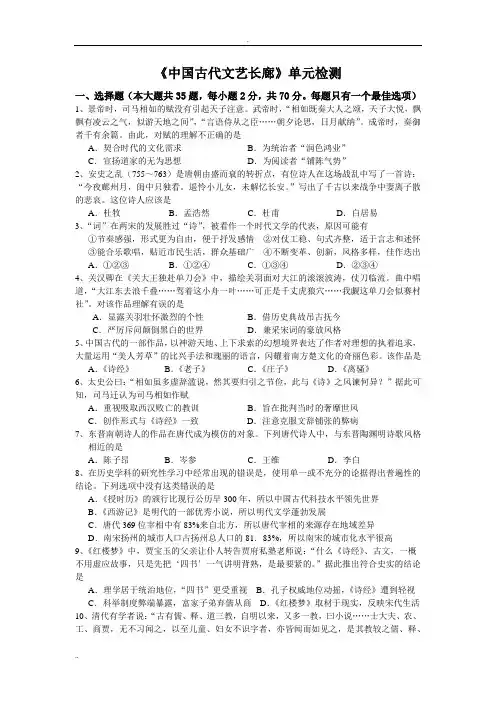

《中国古代文艺长廊》单元检测一、选择题(本大题共35题,每小题2分,共70分。

每题只有一个最佳选项)1、景帝时,司马相如的赋没有引起天子注意。

武帝时,“相如既奏大人之颂,天子大悦,飘飘有凌云之气,似游天地之间”,“言语侍从之臣……朝夕论思,日月献纳”。

成帝时,奏御者千有余篇。

由此,对赋的理解不正确的是A.契合时代的文化需求B.为统治者“润色鸿业”C.宣扬道家的无为思想D.为阅读者“铺陈气势”2、安史之乱(755~763)是唐朝由盛而衰的转折点,有位诗人在这场战乱中写了一首诗:“今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

”写出了千古以来战争中妻离子散的悲哀。

这位诗人应该是A.杜牧B.孟浩然C.杜甫D.白居易3、“词”在两宋的发展胜过“诗”,被看作一个时代文学的代表,原因可能有①节奏感强,形式更为自由,便于抒发感情②对仗工稳、句式齐整,适于言志和述怀③能合乐歌唱,贴近市民生活,群众基础广④不断变革、创新,风格多样,佳作迭出A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④4、关汉卿在《关大王独赴单刀会》中,描绘关羽面对大江的滚滚波涛,仗刀临流。

曲中唱道,“大江东去浪千叠……驾着这小舟一叶……可正是千丈虎狼穴……我觑这单刀会似赛村社”。

对该作品理解有误的是A.显露关羽壮怀激烈的个性B.借历史典故吊古抚今C.严厉斥问颠倒黑白的世界D.兼采宋词的豪放风格5、中国古代的一部作品,以神游天地、上下求索的幻想境界表达了作者对理想的执着追求,大量运用“美人芳草”的比兴手法和瑰丽的语言,闪耀着南方楚文化的奇丽色彩。

该作品是A.《诗经》B.《老子》 C.《庄子》D.《离骚》6、太史公曰:“相如虽多虚辞滥说,然其要归引之节俭,此与《诗》之风谏何异?”据此可知,司马迁认为司马相如作赋A.重视吸取西汉败亡的教训B.旨在批判当时的奢靡世风C.创作形式与《诗经》一致D.注意克服文辞铺张的弊病7、东晋南朝诗人的作品在唐代成为模仿的对象。

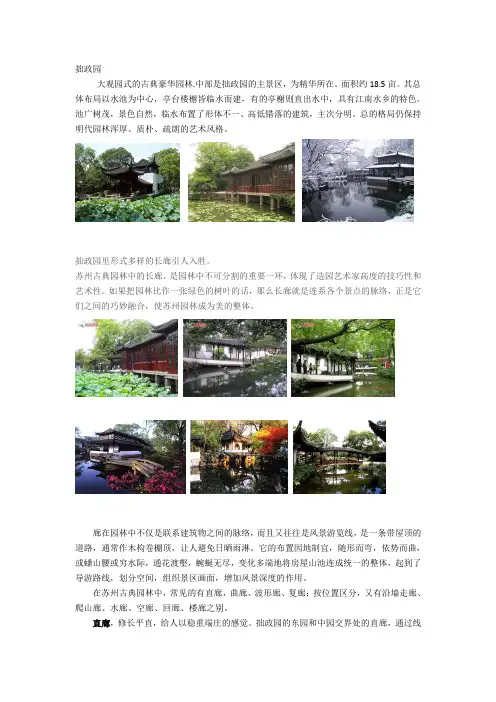

拙政园大观园式的古典豪华园林.中部是拙政园的主景区,为精华所在。

面积约18.5亩。

其总体布局以水池为中心,亭台楼榭皆临水而建,有的亭榭则直出水中,具有江南水乡的特色。

池广树茂,景色自然,临水布置了形体不一、高低错落的建筑,主次分明。

总的格局仍保持明代园林浑厚、质朴、疏朗的艺术风格。

拙政园里形式多样的长廊引人入胜。

苏州古典园林中的长廊,是园林中不可分割的重要一环,体现了造园艺术家高度的技巧性和艺术性。

如果把园林比作一张绿色的树叶的话,那么长廊就是连系各个景点的脉络,正是它们之间的巧妙融合,使苏州园林成为美的整体。

廊在园林中不仅是联系建筑物之间的脉络,而且又往往是风景游览线,是一条带屋顶的道路,通常作木构卷棚顶,让人避免日晒雨淋。

它的布置因地制宜,随形而弯,依势而曲,或蟠山腰或穷水际,通花渡壑,蜿蜒无尽,变化多端地将房屋山池连成统一的整体,起到了导游路线,划分空间,组织景区画面,增加风景深度的作用。

在苏州古典园林中,常见的有直廊,曲廊、波形廊、复廊;按位置区分,又有沿墙走廊、爬山廊、水廊、空廊、回廊、楼廊之别。

直廊,修长平直,给人以稳重端庄的感觉。

拙政园的东园和中园交界处的直廊,通过线条横竖的对比,将耸立在园外的北寺塔的雄伟气势衬托了出来,不失为是一件佳作。

曲廊,多迤逦曲折,在转折处是曲尺形,小部分依墙而筑,大部分向外转折,因此,和墙构成若干不同形状的小院,布石栽花,略具丘壑,添加了无数活泼可爱的小景,成为常用的园林手法之一。

如拙政园海棠春坞的侧廊。

复廊,又名双廊,即两廊合为一体,一墙隔于中间,两面均可行走,把园景分成一分为二,而墙上又开有漏窗,所以使两个景区既分又合,增加了景深。

人们通过漏窗观看,两面景色若隐若现,自然而又含蓄,令人遐思无限,作为内外景色的过渡。

采用复廊尤觉自然。

进园后在曲廊中谩游,行于临水一侧可观水景,好象河池是园林不可分割的一部分;透过漏窗隐约可见园内古木苍翠,山岭起伏;通过复廊将园外的水和园内的山互相映衬连在一起,手法甚妙。

最新精选历史必修3 文化发展历程第二单元中国古代文艺长廊岳麓版课后辅导练习三十第1题【单选题】有学者认为:宋代以后,商品经济的发展和城市的繁荣,庶民成为推动城市大众文化的主流。

出现一种新型文化——“庶民文化”。

下列不属于“庶民文化”范畴的是A、风俗画B、心学C、宋词D、明清小说【答案】:【解析】:第2题【单选题】对比新石器时代和战国两汉时期的绘画,下列说法正确的是( )A、都以帛画为主要特征B、色彩都比较鲜艳C、都用毛笔绘画D、都有质朴、浪漫的特色【答案】:【解析】:第3题【单选题】元杂剧把中国的戏曲艺术推向了成熟,以下关于元杂剧产生原因的推测,正确的是( )A、戏曲界“徽汉合流”的局面带动了元杂剧的产生B、流传甚广的昆曲促成了元杂剧的出现C、“同光十三绝”等着名艺人的出现D、“瓦肆”之类娱乐场所和知识分子科考无望而致【答案】:【解析】:第4题【单选题】A、AB、BC、CD、D【答案】:【解析】:第5题【单选题】下列书法作品中,能够体现“兼有楷书和草书的长处,既工整清晰,又飞洒活泼”书体特色的是( )A、B、C、D、【答案】:【解析】:第6题【单选题】宋代的官僚士大夫是书法名画的消费主体,更将之作为标榜身份的象征;新崛起的富民阶层因没有政治特权,基于书画作为精神类奢侈品的特性,也广泛加入书画消费行列;平民阶层消费的书画类型多以通俗类为主,但一些小工商业者对书画艺术品的追捧也蔚然成风。

这种现象表明( )A、宋代的社会阶层差异逐渐消失B、书画消费的分层功能已经显现C、商品经济的发展使文人画成为主流形式D、书画消费成为社会身份建构的重要手段【答案】:【解析】:第7题【单选题】汉字源远流长,下列字形出现的先后顺序是( )A、①②③④B、①②④③C、①③②④D、①③④②【答案】:【解析】:第8题【单选题】元代最著名的剧作是( )A、《窦娥冤》B、《牡丹亭》C、《长生殿》D、《桃花扇》【答案】:【解析】:第9题【单选题】请阅读下面精美的文字,其所属的文学体裁出现的先后顺序是( )①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!……亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔!②千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

必修三第二单元中国古代文艺长廊第7课汉字与书法名题分解一、选择题(2012年四川历史,13)图5是成都地区出土的说唱俑。

作为历史材料,它①展现了汉代高潮的雕塑艺术①②有助于我们了解当时的文化生活③证明了汉代娱乐方式的多样性④增加了我们的对说唱人的直观感受A. ①②③B. ①②④C. ①④③D. ②④③二、【答案】 B【解析】这只是一中娱乐方式的说唱,排除③;东汉说唱俑是陶塑作品,反映了当时的文化生活,也增加了当时成都人的直观感受,故选①②④【考点定位】(旧人教)高三选修•中国古代史•秦汉时期的文化(新课标)必修三•中国古代的科学与文化•中国古代的雕塑、舞蹈、音乐。

1.(2012年江苏历史,1)“自楚骚、唐律争妍竞畅,而民间性情之响,遂不得列于诗坛,于是别之曰‘山歌’,言田夫野竖矢口寄兴之所为,荐绅学士家不道也。

……山歌虽俚甚矣,独非《郑》、《卫》(国风之篇)之遗欤?”据明代冯梦龙的这段话,与山歌相似、能体现“民间性情之响”的是()A.《诗经》B.楚辞C.汉赋D.唐诗【答案】A解析:本题考查学生基础知识的能力。

《诗经》是中国最早的诗歌总集,包括《风》《雅》《颂》。

其中,《风》包括了十五个地方的民歌,大部分是黄河流域的民间乐歌。

而且“风”的意思是土风、风谣。

因此它充分体现了“民间性情之响”,符合题意,故本题选A。

2.(2012年全国新课标历史,25)许仙与白娘子自由相恋因法海和尚作梗终成悲剧,菩萨化身的济公游戏人间维持正义。

这些在宋代杭州流传的故事,反映出当时()A.对僧人爱憎交加的社会心态B.民间思想借助戏剧广泛传播C.中国文化的地域性浓厚D.市民阶层的价值取向【考点定位】必修3·宋代文学艺术(宋话本、戏剧)【思路点拨】本题考查学生透过历史现象分析事物本质的能力。

文学艺术是一定社会政治经济发展的反映,宋代经济重心南移完成,杭州一带商品经济繁荣,市民阶层队伍扩大,向往自由,追求正义正是市民阶层文化生活的价值取向,故D符合题意。