一 国际经济学导论

- 格式:doc

- 大小:59.50 KB

- 文档页数:6

一、国际经济学的含义第一章绪论第一节国际经济学的产生与发展研究开放条件下的生产、交换行为以及价格、货币和宏观政策。

由国际贸易经济学和国际货币经济学组成。

(研究世界范围内商品、服务和资本的生产、分配和消费活动的学科)二、国际经济学的产生1、家政学:家庭是经济行为的基本单位,追求在收入既定情况下的福利最大化。

家政学――家庭―――收入既定福利最大2、微观经济学:微观经济学以企业为经济活动中心,研究企业在资源既定的条件下获得最大的利润,消费者在收入既定的条件下获得最大的效用。

微观经济学着重探讨生产什么、为谁生产、如何生产。

3、宏观经济学:研究国民经济,对一个国家的经济总量(如经济增长、就业等)进行分析。

宏观经济的目标包括经济增长、充分就业、稳定物价和国际收支平衡。

4、国际经济学随着历史的发展,国家间的经济往来日益频繁,彼此经济关系日益紧密,国家于是成为国际经济往来和活动的主体,出现了各种国际经济往来的形式,国际经济因而产生。

为了探讨国际经济关系的内在联系,就有必要产生独立的经济学分支学科,即国际经济学。

国际经济学是西方经济学的一般理论在国际经济中的延伸和应用,是西方经济学的分支学科。

国际经济学的两大特征(1)国际交易不同于国内交易。

国际交易中普遍存在对贸易和要素流动的自然的和人为的阻碍。

如,劳动力和资本在国家间的流动性远远低于其在一国之内自由流动的程度;关税和非关税壁垒在一国之内一般是不存在的;各国使用不同的货币,使得国际交易远比国内交易复杂得多。

(2)国际经济关系发生在各个独立的经济实体之间。

各国政府制定政策考虑的往往是本国的福利和稳定,而非全世界的福利和稳定,因此往往导致在一国看来是最佳的选择,而在世界范围内看并非最佳;此外,经济间的连锁机制使得一国的经济政策,如财政政策和货币政策,不仅会影响着本国的资源配置,同时还会影响他国的资源配置。

三、国际经济学的发展1、国际贸易理论的发展(1)古典贸易理论:斯密的绝对优势理论、李嘉图的比较优势理论(2)新古典贸易理论:国际贸易理论的标准模型、H-O 模型(3)当代贸易理论:打破了已往的“规模收益不变和完全竞争”的基本假设,研究重点由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面,着重研究不完全竞争市场下国际贸易的新特点以及贸易政策。

国际经济学讲义国际经济学:国际经济学以经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。

其主要研究对象有国际贸易理论与政策、国际收支、外汇、生产要素的国际流动、跨国公司、经济发展、经济一体化、开放经济的宏观调节、经济全球化与国际经济秩序等。

国际经济学的一般理论包括国际贸易理论和政策(贸易基础、贸易条件以及贸易利益的分配)、国际金融理论和国家货币政策(汇率理论与制度、国际收支调节理论与政策,以及国际货币体系)、国际要素流动(资本和劳动力的国际流动以及跨国公司理论)等。

开放经济:是指一国与其外部世界有着经济往来关系,如存在国际贸易、国际金融往来,也就是对外有进出口和货币或者资本的往来。

本国经济与外国经济之间存在着密切的关系,即为开放经济。

国际分工:是指各国之间的劳动分工,生产的国际专业化。

它是国际贸易的基础,是社会分工从国内向国外延伸的结果。

各国对于分工方式的选择以及分工的变化,反映了彼此之间经济发展水平的差异及各国经济联系的程度。

国际分工主要有产业间、产业内、垂直、水平以及不同要素密集度之间的分工等类型。

斯密的绝对利益学说基本内容:在某一种商品上,一个经济在劳动生产率上占有绝对优势,或其生产所耗费的劳动成本绝对低于另一经济,若每个经济都从事自己占有绝对优势商品的生产,继而进行交换,那么双方都可以通过交换得到绝对的利益,从而整个世界也可以获得分工的好处。

评价:首先,从国际贸易实际出发,斯密的绝对利益学说存在着一个必要的假设,即一国要参加国际贸易,就必然要有至少一种产品在生产上与交易伙伴相比处于劳动生产率绝对高、或生产所耗费劳动绝对低的地位上,否则该国就不具备实际参加国际分工的条件,或者在国际贸易中没有任何利益而只有伤害。

这在理论上过于绝对,在实践中也不符合实际情况。

比如,发展中国家劳动生产率在所有产品上可能都不如发达国家,但仍然可以从国际贸易中获利。

课程论文:论301调查对中国新能源影响2014 —2015 第2 学期课程名称《国际经济法导论》校区福建路校区序号专业班级会计1263 姓名梁硕学号2220121445美国301条款是指《1988年综合贸易与竞争法》第1301-1310节的全部内容,其主要含义是保护美国在国际贸易中的权利,对其他被认为贸易做法“不合理”、“不公平”的国家进行报复。

根据这项条款,美国可以对它认为是“不公平”的其他国家的贸易做法进行调查,并可与有关国家政府协商,最后由总统决定采取提高关税、限制进口、停止有关协定等报复措施。

自从2007年对华开创适用反补贴法之先河以来,美国对华反补贴因美国钢铁工人联合会(USW)的申诉而升级。

一、301条款的成立目的和简单划分(一)301条款成立目的和措施"301条款"是美国政府针对损害美国贸易利益和商业利益的外国政府的行为、政策和做法进行调查、报复和制裁的手段,其本质是美国强权政治和单边主义做法在外贸领域的体现,利用贸易政策推行其价值观念的一种手段,即通过强化美国对外贸易协定的实施,扩大美国海外市场,迫使其他国家接受美国的国际贸易准则,以维护美国的利益。

法律授权美国贸易代表办公室(USTR)可以采取的制裁措施包括:(1)中止贸易协定项下的减让,(2)采取关税或其他进口限制;(3)对服务征收费用或采取限制;(4)与被调查国达成协议,以消除其违反行为或向美国提供补偿;(5)限制服务领域的授权。

措施期限一般为4年。

(二)301条款的简单划分美国“301条款”有狭义和广义之分,狭义的“301条款”仅指1974年修订的贸易法第301条,可称之为“一般301条款。

广义的“301条款”是指《1988年综合贸易与竞争法》第1301-1310节的内容,包含“一般301条款”(关于不公平措施)、“特别301条款”(关于知识产权)、“超级301条款” (关于贸易自由化)和具体配套措施,以及“306条款监督制度”。

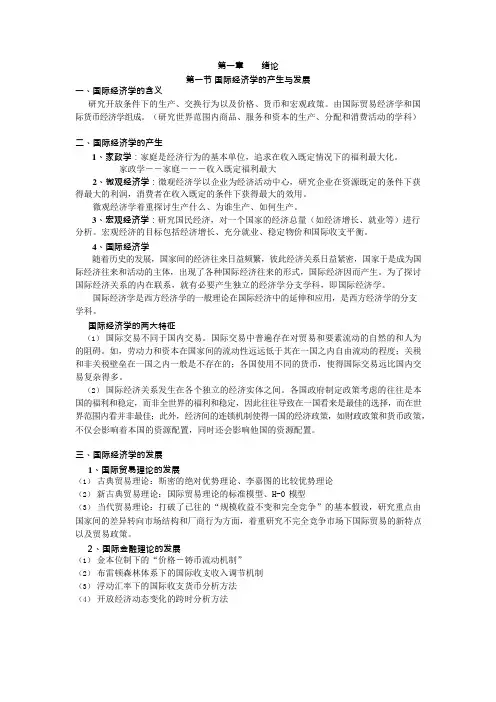

第一章国际经济法导论【引例】2008年5月、6月、9月,美国相继对来自中国的标准钢管、非公路用轮胎、薄壁矩形钢管和复合编织袋等四种产品征收反倾销税和反补贴税。

2008年9月19日,WTO收到中国递交的磋商请求。

2008年12月9日,中国向世贸组织争端解决机制提起申诉,要求就美国商务部针对来自中国的标准钢管、矩形钢管、非公路用轮胎和复合编织袋等四种产品采取的“双反”措施进行调查。

2009年3月4日,世界贸易组织正式就此案设立专家组,展开调查。

2010年10月22日,专家组散发调查报告,部分支持中国主张。

2010年12月1日,中国正式向世界贸易组织上诉机构提出上诉。

2011年3月11日,世界贸易组织上诉机构发布裁决报告,支持中方有关主张,认定美方对中国产标准钢管、矩形钢管、非公路用轮胎和复合编织袋采取的反倾销、反补贴措施,以及“双重救济”做法,与世界贸易组织规则不符。

请问:(1)此案中包含哪几个层次的国际经济关系?(2)调整这些国际经济关系的法律规范包括哪些?分别属于哪种性质的规范?第一节国际经济法的概念、体系和发展一、国际经济法的概念国际经济法(International Economic Law)是为了适应调整国际经济关系的需要而产生和发展起来的,是一门新兴的边缘性学科。

国际经济法是调整国际经济关系的法律规范的总称,对此学者们一般不存在异议。

但由于中外学者长期以来对“国际经济关系”、“法律规范”等要素的理解存在分歧,也由于观察角度和研究方法上的差异,因此,关于国际经济法的概念和范围,在理论上形成了不同的学说。

归纳起来大致有以下几种:(一)狭义说——国际公法说持这种观点的学者认为,国际经济法是“经济的国际法”,是调整国家之间、国际组织之间以及国家与国际组织之间经济关系的法律规范,是“国际公法的一个特别分支”。

国际公法的主体就是国际经济法的主体,包括国家和国际组织;国际公法的法律渊源就是国际经济法的法律渊源,包括国际条约和国际习惯。

国际经济学(International Economics)导论一、国际经济学的内涵国际经济学是一门研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置影响的学科。

它研究国家之间经济的相互依存性,也分析一国与世界其他国家间商品劳务和资金的流向,分析直接约束这个流向的政策,以及这些政策对国家的福利所产生的影响。

国际经济学理论渊源久远,对国际经济的研究最早可以追溯至亚当·斯密、李嘉图为代表的古典经济学说中的国际贸易理论,其比较利益的思想是现代国际经济分析的起点,古典经济学说之后的“边际革命”在一定程度上为国际经济学形成提供了重要方法。

现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的作为一门系统的和独立的理论,它的出现大约在20世纪40年代,即以凯恩斯为代表的新古典主义学派兴起后不久,几十年来,国际经济学研究吸引了西方许多经济学者的注意力并不断得以发,新的方法和学说层出不穷。

国际经济学的一般理论包括国际贸易理论和政策(贸易基础、贸易条件以及贸易利益的分配)、国际金融理论和国家货币政策(汇率理论与制度、国际收支调节理论与政策,以及国际货币体系)、国际要素流动(资本和劳动力的国际流动以及跨国公司理论)等。

最近几十年来,在以克鲁格曼、弗里德曼等经济学家的推动下,国际经济学一般理论各个方面方面均获得了持续和富有成效的发展。

二、国际贸易的研究内容在国际贸易中,个人和企业的动机及行为是和在国内贸易中相同的,因此国际贸易理论也使用同其他经济学分支一样的基本分析方法。

当一瓶西班牙生产的葡萄酒出现在伦敦的餐桌上,与一瓶新疆产的葡萄酒出现在上海的餐桌上,我们也许会觉得这二者之间没有很大的不同,但国际贸易理论认为这二者区别很大,因为国际贸易与国际投资涉及的都是独立国家。

西班牙和英国都是主权国家,但新疆和上海都在中国。

如果英国政府制定配额来限制进口,西班牙向英国的出口就会中断;如果西班牙的货币对英镑的汇率下降,那么英国消费者将会发现西班牙葡萄酒更便宜了。

但这两件事在中国内部根本不可能发生。

可见:主权国家之间的经济交往所引发的问题构成了国际贸易理论乃至国际经济学研究的主体。

对于国际贸易理论而言,贯穿这一主体的是三个重要问题:贸易所得(gains from trade)、贸易模式(pattern of trade)、贸易保护主义(protectionism)。

1.贸易所得贸易所得(gains from trade),是指贸易给贸易国带来的收益,这种收益是封闭状态无法提供的。

这是贸易发生的基础,因此又称贸易基础(basis of trade),国际贸易理论一个重要观点是:贸易能使双方受益,即一国与其他国家相互销售自己的产品和劳务通常总是对双方有利。

这个重要理论的适用范围比普通人想象的要广的多。

例如,很多美国商人担心,如果日本的劳动生产率超过美国,以至美国没有一个产业能够与之竞争,日美贸易必然会损害美国经济。

但本教程的第一章却说明:即使两国中的一方在任何产品上都缺乏效率,国际贸易也能够给双方带来收益。

又如,美国劳工领袖抱怨与不发达国家之间的贸易伤害了美国。

这些国家的工业虽然不如美国发达,但是支付给劳工的工资却很低,因此有时会对美国厂商造成冲击。

但本教程的要素禀赋模型却说明:出口相对密集使用本国充裕资源的产品,进口相对密集使用本国稀缺资源的产品,能使贸易双方各取所需,共同获利。

另外,国际贸易还能促使各国在较小的产品范围内进行专业化生产,从而产生规模经济效应。

最后,贸易所得不仅仅局限于有形产品。

国际移民、国际信贷、劳务输出和期货贸易也都是互利性贸易的形式。

各国通过资产多样化来减少收入的波动性,如股票、债券等风险资产的国际交易,也能使各国获得收益。

总的来说,国家作为一个整体会从国际贸易中获利。

但是,国际贸易使得国际内部的某些特殊团体受损却是非常有可能的。

换句话说,国际贸易会显著影响一国之内的收入分配。

贸易对收入分配的影响长期以来一直是国际贸易理论家们关心的问题。

他们指出:国际贸易会对那些只在与进口产品竞争的工业中使用的特定资源的所有者产生不良影响,因为这些资源没法用于其他工业生产中。

国际贸易还可以改变更大一些利益集团的收入分配,例如工人和资本所有者之间。

2.贸易模式贸易模式回答了这个问题:谁把什么卖给了谁?巴西出口咖啡,是因为巴西的气候适合咖啡的生长;沙特出口石油,是因为沙特盛产石油。

但是,为什么日本出口汽车而美国出口飞机?这类问题是费解的。

为此,19世纪早期的大卫·李嘉图(David Ricardo)提出了一个至今仍有说服力的观点:国家间劳动生产率的相对差异是影响贸易模式的重要因素。

20世纪早期,Heckscher、Ohlin等人建议将各种资源的相对充裕程度与生产各种产品时各要素的相对密集程度联系起来,以解释贸易模式。

该理论很快成为国际贸易的标准理论。

但是,对该理论的实证结果并不总是支持该理论。

20世纪80年代开始,一些国际经济学家提出了更新的理论:国际贸易模式有时是由相当随机的因素决定的。

3.贸易保护主义如果说贸易所得是国际贸易理论中最重要的理论概念的话,那么,自由贸易和贸易保护之间永无休止的斗争就是国际贸易理论中最重要的政策主题。

自从16世纪现代意义上的国家成立之后,各国政府一直担心国际贸易会影响国内产业。

它们要么设置进口壁垒(关税和非关税),以将本国产业与外来竞争隔离开来;要么补贴出口,帮助本国产业参与世界竞争。

国际贸易理论建立了一个简单有效的分析框架来分析这些保护政策的影响。

在大部分情况下,国际贸易理论会批评保护主义,并揭示自由贸易带来的利益。

现实中政府不一定依据国家经济学家的分析结果而行事,国际经济学家们又通过揭示谁将从政府行为(如进口配额和出口补贴)中受益而谁又将遭受损失来帮助人们了解国际贸易政策的政治内涵。

这一分析的关键是说明了在贸易政策的制定中,国内的利益冲突比国家间的利益冲突会起到更为重要的作用。

三、国际贸易的基本分析工具国际贸易研究商品、服务和生产要素的国际交换,采用的主要分析工具是微观经济学中的分析方法。

国际贸易理论关于生产和消费者行为的基本假设、对市场均衡的定义与微观经济学中都是一样的。

1.总体均衡分析总体均衡分析既包括商品市场上进口与出口的总体分析,也包括商品市场和要素市场两种市场的总体分析。

总体均衡分析中,采用的户主要分析工具是生产可能性曲线和社会无差异曲线。

(1)生产可能性曲线(production possibility curves—PPC)定义:又称生产可能性边界(production Possibility frontier—PPF)或转换线,用来表示一国在既定资源和技术条件下所能生产的各种商品最大数量的组合,反映了资源稀缺性与选择性的经济学特征。

即:一国充分、有效使用所有资源时生产的各种商品数量的组合。

该曲线上的任意一点均代表着最有效率的产量组合,曲线之外的任意一点表明在现有假设条件下不可能实现的产量组合,内点则表明缺乏效率。

生产可能性曲线的形状:生产可能性边界向右下方倾斜说明选择的代价就是机会成本(Opportunity Cost),即在资源与技术既定时,多生产一单位某种产品就要少生产另一种产品的数量。

当作出多生产一单位某种产品的选择时必然要付出这种机会成本。

用生产可能性边界可以更好地解释机会成本的含义。

一国在PPC上生产,表明所有资源被充分利用,此时,增加1单位产品的生产,就必须减少一定数量的另一种产品的生产,即机会成本。

因此,在PPC中,机会成本的概念与边际转化率的概念是一致的。

由于机会成本可以是不变的、递增的或递减的。

因此,生产可能性曲线也就相应呈现出直线、凹向原点和凸向原点的。

·直线:曲线上任何一点的边际转化率都是一样的,表示机会成本不变,古典模型中的生产可能性曲线就是机会成本不变的。

·凹向原点:随着某种产品产量的增加,为增加1单位该产品的生产所需放弃的另一种产品的产量增加,即机会成本递增;换言之,减少一定数量某种产品的生产,所能增加的另一种商品的产量递减,边际转换率递减。

·凸向原点:随着某种产品产量的增加,为增加1单位该产品的生产所需放弃的另一种产品的产量减少,即机会成本递减;换言之,减少一定数量某种产品的生产,所能增加的另一种商品的产量递增,边际转换率递增。

图:(2)社会无差异曲线((Community indifference curve)无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的。

在一条无差异曲线上,任何一点上消费组合对于同一消费者都是一样的。

特点:①由于消费者的偏好是无限的,因此在同一平面上就可以有无数条无差差异曲线,形成无差异曲线群,曲线的全部称为消费者的偏好系统。

②在同一平面图上,任意两条无差异曲线决不能相交。

③无差异曲线是一条从左上方向右下方倾斜的曲线,其斜率为负值。

这就表明消费者为了获得同样的满足程度,增加一种商品的数量就必须减少另一种商品的数量,两种商品不可能同时增加或减少。

④一般情况下无差异曲线是凸向原点的,这一点可以用商品的边际替代率来说明。

社会社会无差异曲线是表明一个国家或经济体保持等量的国民消费水平或福利水平的两种商品的各种消费量组合的点的轨迹。

或者说它是显示社会福利水平为一常数的各种消费选择。

通过个人无差异曲线可以构造反映一个国家或整个社会的消费需求和福利水平的社会无差异曲线。

(3)总体均衡总体均衡分析中,PPC表示社会供给,CIC表示社会需求。

市场经济中,人们追求社会福利最大化,即在有限生产能力上选择能带来最高福利水平的商品组合。

在封闭条件下,决定一国经济生产与消费一般均衡的条件有3个:①生产达到均衡。

生产者生产X和Y产品的边际转化率(机会成本)等于商品的相对价格;②消费达到均衡。

消费者消费X和Y产品的边际替代率等于商品的相对价格。

③市场出清。

两种产品的生产供给等于其消费需求。

图:在开放条件下,生产、消费均衡的条件与封闭条件下一样。

但是,由于国际贸易的进行,使得各国的消费点与生产点并不一致,这主要是由于进出口可以弥补国内生产的不足,与此同时,伴随着贸易的发生,最终两国的商品价格将会达到相等。

此时,生产点由相对价格线与PPC的切点决定,消费点由相对价格线与CIC决定。

一国产量和消费量之间的差距就是进出口。

图:2.局部均衡分析分析单一商品市场或要素市场的均衡,主要分析工具是供给曲线和需求曲线。

(1)供给曲线(Supply Curve):供给是指个别厂商在一定时间内,在一定条件下,对某一商品愿意并且有商品出售的数量。

供给曲线是以几何图形表示商品的价格和供给量之间的函数关系。

通常,价格越高,生产者愿意生产和销售的产品数量越多。