中国古代雕塑_宗教雕塑 (1)剖析

- 格式:ppt

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:24

浅谈中国传统雕塑摘要:中国传统雕塑在中国美术史中占有重要的地位,是中国传统艺术中的精华。

中国传统雕塑有着独特的民族特色和文化内涵,它的艺术风格也随着5000多年的历史发展而不断衍变,从题材的选择,内容的表现,造型的设计都有不同的体现。

传统雕塑造型的设计不仅仅是对审美的追求,更多的体现了中国古代文化中的哲学思想。

关键词:传统雕塑古代艺术设计思想1引言传统雕塑在中国艺术史上的有着极其重要的地位,早在文字产生之前就有着悠久的历史,传统雕塑是融汇着中华名族的文化素养、审美意识、思维方式、哲学思想的完整艺术体系,它是对历史发展的侧面见证,它凝聚着广泛的名族情结和审美意识。

传统雕魍作品不仅具有极高的审美价值,它们还折射出当时的自然环境、人文精神,反映出民族的、宗教的、经济的种种状况,以及时代风貌、地域特色、流派传承、工艺材料等许多负责的背景信息。

传统雕塑是前人给我们留下的宝贵艺术遗产。

2传统雕塑发展的主要历史时期中国古代雕塑从时间上主要分为6个大的时期:(1)从远古到大禹传子的原始社会时期,即旧石器时代和新石器时代,这一时期,雕塑艺术的发展呈多元性,作品多注重实用性与美观性的统一。

(2)从夏、商、周到春秋战国时期,雕塑作品以传统祭祀礼器为主,是本土色彩雕塑的发展期。

(3)秦汉时期,这时期的雕塑作品有了统一的艺术特征,是对中国传统雕塑的整合期。

(4)魏晋南北朝时期至唐中期,外来文化与本土文化的融合期。

这一时期佛教极为盛行,佛教与儒家、道教的相互吸收,也使得雕塑艺术的发展有了很大变化。

(5)唐中期至明中期,这一时期是中国古代文化的定型期,传统雕塑作品也形成了一套完整的表达语言,具备了中国传统雕塑的艺术特色。

(6)明末至今,中西文化的交汇和融合期,传统雕塑到现代雕塑的转型期,这一时期的雕塑作品越来越走向细腻具象的风格。

3传统雕塑的类型与形式中国传统雕塑的题材和形式主要分为陵墓雕塑(包括陵墓雕刻和墓佣雕塑)、宗教雕塑(包括佛教石刻和寺庙彩塑)、工艺性雕塑、建筑装饰性雕塑。

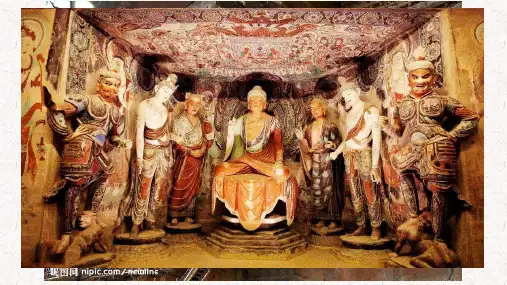

第八课妙相庄严──古代宗教雕塑(1课时)一、教材分析1.教学目的① 了解中国古代宗教雕塑的代表性作品,及题材内容和艺术成就,包括石窟寺雕塑和寺观雕塑。

② 认识宗教雕塑的丰富内容和艺术表现上可以继承的价值。

2.内容结构① 佛教和佛教美术在中国的传播,石窟寺的营建。

② 龙门石窟唐代奉先寺卢舍那大佛造像群的艺术成就。

③ 佛教造像中的佛、菩萨、罗汉等形象在中国宗教传播过程中,按照中国人的理解和审美认识被重新创造、中国化。

④ 道教造像和晋祠圣母殿侍女像在人物性格、心理刻画上达到的成就。

3.重点和难点① 讲清楚石窟寺艺术是建筑、雕塑、壁画的综合体,历朝修建的石窟寺艺术遗存,反映了中国美术发展的阶段性变化,有重要的文化价值和艺术史价值。

教学中可以应参照第11课宗教壁画内容进行讲解。

20世纪前期,一些著名的石窟寺雕塑曾遭受帝国主义分子的劫掠、破坏。

保护这些文物遗存是每个公民的神圣责任。

② 寺观雕塑有泥塑、木雕、夹等多种材质,以泥塑居多,泥塑的装銮对作品的艺术表现效果有重要作用。

③ 宗教雕塑作品以现实生活中的各种类型人物为参照,加以理想化,创造了很多富有生命力的宗教雕塑作品。

在教学中应启发学生将宗教美术中的迷信成分与成功的艺术创造区分开来。

二、教学资料1.关键词语解释菩萨是梵文Bodhisattva(菩提萨埵)的略称。

意译为“觉有情”,是仅次于佛的佛教形象,能够自觉与觉他,而尚未达到修行的最高果位,释迦牟尼在成佛之前也是菩萨形象。

在佛经中常提到的菩萨有弥勒、文殊、普贤、观音、大势至等。

大乘僧侣或居士有时也被尊称为菩萨。

北魏早期菩萨形象是男性的,面相丰满,眼大而凸,眉长而平。

鼻梁高隆与额际齐平,耳长垂肩,头戴宝冠,与同时代佛造像造型特征接近。

唐代以后,菩萨日益女性化。

面相圆浑,眉弯而长,细目,着宝冠或高发髻,具有少女或少妇的面相特征,常表现出一种温柔娇羞的神态。

大足心神车窟的一组宋代菩萨形象,面容婉丽,戴珠光宝气的花冠,是一种世俗贵妇人的形象。

浅谈中国古代雕塑的艺术特点中国古代雕塑是中国传统艺术的重要组成部分,具有独特的艺术特点。

以下将从材料、造型、题材和风格等方面浅谈中国古代雕塑的艺术特点。

首先,中国古代雕塑的材料丰富多样。

在中国古代的雕塑作品中,最常见的材料是青铜、玉石、石材和陶瓷等。

青铜雕塑是古代中国最具代表性和独特的雕塑类型,主要是由贵族和统治者所委托制作的。

玉石雕塑则被视为宝贵的艺术品,被用于制作各种神像和王朝的标志物。

石材雕塑则常见于寺庙和墓葬中,主要用于表现佛教和道教的神像。

陶瓷雕塑则常见于汉代和唐代的陶器上,形象生动,表现了当时社会生活的风貌。

其次,中国古代雕塑的造型讲究写实和抽象相结合。

中国古代雕塑注重形神兼备,既追求逼真的表现,又注重形象的艺术感染力和意境的表达。

在雕塑中,人物形象的塑造讲究人物的体态和神态,注重面部神情的表现。

同时,在形象表达上,雕塑家也常常运用夸张和抽象手法,以突出人物的个性和特点。

第三,中国古代雕塑的题材广泛多样。

中国古代雕塑的题材包括神话传说、历史事件、宗教信仰以及生活日常等。

神话传说是古代雕塑中最常见的题材之一,如神仙、龙、凤等神话人物和动物形象。

历史题材则常常用于雕塑皇帝、文臣和武将等历史人物形象,并通过雕塑来宣扬皇帝的功绩和历史事件的重要性。

宗教雕塑则表现了佛教、道教和儒教的信仰,常常用于寺庙和庙堂的装饰。

此外,中国古代雕塑还以日常生活为题材,展现了人们的劳动和休闲活动,如农民、渔民、妇女等形象。

最后,中国古代雕塑风格多样,各具特色。

不同历史时期的中国古代雕塑具有各自的特点和风格。

例如,汉代雕塑以富丽堂皇的特点为主,表现了贵族的威严和身份地位。

而唐代雕塑则追求简约和纤细的线条,注重面部表情和神态的刻画。

明代雕塑则更加注重形象表达和造型变化,形成了自己独特的风格。

每个时期的雕塑风格都反映了当时社会和审美的特点,展现了中国古代雕塑艺术的多样性和独特性。

综上所述,中国古代雕塑具有丰富的材料、写实和抽象相结合的造型,广泛多样的题材,以及多样性的风格特点。

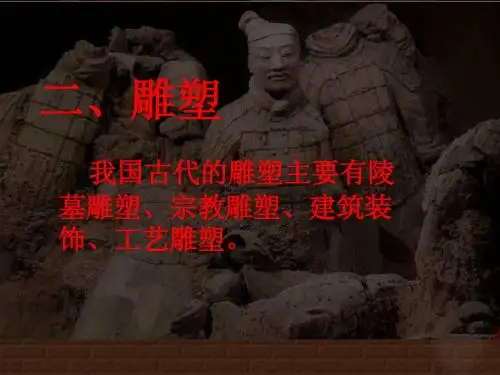

第11课中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑——陵墓雕塑学情分析与绘画相比,学生对雕塑的了解很少,本节课的主要内容为中国古代陵墓雕塑。

中国古代陵墓雕塑在题材、内容、风格、材料、技法上都有着鲜明的民族风格。

它的发展高峰期在秦汉时期,秦汉时代雕塑艺术空前兴盛。

本课重点探究秦汉陵墓雕塑艺术的审美特征,同时,调动学生已有的历史知识,探究雕塑背后的历史文化和时代精神。

让学生感受到壮美与智慧的同时,更要掌握它们的特点及艺术风格。

效果分析:通过本节课的课堂教学,教学目标已经达到。

本课根据高中学生的知识结构和心理特点,用“现代旅游”的方式来展开教学,让学生能够学会鉴赏中国古代陵墓雕塑。

在艺术欣赏活动中,艺术作品以其内在的审美意蕴和外在的审美形式作用于欣赏者的艺术感觉和审美经验。

它是艺术创作和艺术传播的最终目的。

学生都能主动的对雕塑作品进行欣赏、思考,并表达自己的审美感受。

对其艺术手法与风格有了一定的认识。

课堂中师生有效互动,学生参与率高,有效地调动了学生的积极性。

课堂设计新颖,思路清晰,方法灵活,情感愉悦。

本节课采用课件,多媒体辅助教学,声情并茂,达到了很好的教学效果。

教材分析(一)教学目标通过本课的教学,使学生了解中国古代陵墓雕塑群的杰出代表及其艺术特点,从而掌握分析和鉴赏中国古代陵墓雕塑作品的艺术风格,并能运用其中的艺术手法做一些小型雕塑创作。

(二)内容结构本课的教学内容通过对中国古代有代表性的陵墓雕塑组群作品进行具体详尽的介绍,分析它们的艺术特点,使学生掌握鉴赏中国古代雕塑作品的基本方法。

内容分为以下几个部分:第一部分是概述。

总结中国古代雕塑中的陵墓雕塑的由来。

第二部分是“世界上最大型的雕塑群”。

介绍史无前例的秦始皇陵兵马俑雕塑群,特别对其“致广大,尽精微”的写实艺术手法加以鉴赏。

第三部分是“汉代最杰出的石雕群”。

其中具体分析西汉霍去病墓石雕群中的《伏虎》和《立马》石雕作品,特别强调霍墓石雕群整体写意的艺术风格。

(三)教学的重点与难点本课的教学重点是让学生了解中国古代陵墓雕塑的艺术特征,特别是对其中的优秀代表作品能加以分析和鉴赏。