三等、四等水准测量教程

- 格式:doc

- 大小:328.50 KB

- 文档页数:10

三四等水准测量步骤1.配置测量仪器:选取合适的水准仪、三脚架和测量杆。

水准仪的精度应满足实际要求,三脚架应稳固可靠,测量杆应符合测量精度要求。

2.设置基准点:选择目标区域内的基准点,通常选择地面上稳固的建筑物或其他固定物体作为基准点。

在基准点上设置一块固定的水平基准面,可以使用水泥、磁砖等材料制成。

3.定位和测量基准点:使用测量杆定位并记录基准点的坐标,确保基准点的位置准确无误。

4.设置测量线:在目标区域内选择合适的测量线路,一般使用直线或直角线路。

测量线的选择应依据目标区域的地理条件和要求确定,确保测量结果的精度。

5.建立起测点:在测量线上依据设定的测量间距建立一系列测点。

每个测点应在地表上标注,并使用固定的标识牌或其他可识别性的方式标记起来。

6.进行测量:一般情况下,采用直接测量法进行水准测量。

操作员站在基准点上,测量仪器放置在附近的测点上,进行观测和记录。

观测时,操作员应控制测量仪器的准确水平,确保测量结果的准确性。

7.处理数据:记录测量数据,包括观测点的坐标和观测结果。

根据测量数据进行计算和分析,求得各个测点的高程差异。

8.修正和纠正:根据实际情况,对测量数据进行修正和纠正。

包括环境条件的考虑、仪器误差的校正和观测点的异常处理等。

9.分析结果:对测量结果进行分析和总结,根据实际情况进行合理的解释和推断,并生成测量报告。

10.验证结果:对测量结果进行验证,可以使用其他测量方法进行比对,评估水准测量的准确性和可靠性。

11.定期检查和维护:定期对测量仪器进行检查和维护,保持其正常运行和精度。

以上是三、四等水准测量的基本步骤,通过严格按照步骤进行操作,可以得到较为可靠和准确的测量结果。

但需要注意的是,实际的水准测量工作可能由于测量条件、环境因素等影响因素的存在,可能会有一定的误差和偏差。

因此,在进行水准测量时,应该对测量结果进行合理的评估和判断。

三四等水准测量操作过程收据今收到上海市工程建设咨询监理有限公司驻宁波东外环,通途路立交工程项目监理部2009年10月1日至2009年10月31日在本工地食堂搭伙费用,计人民币3100元(大写:叁仟壹佰元整)。

此据宏润宁波分公司宁波东外环,通途路立交工程项目部收款人:2009年月日收据今收到上海市工程建设咨询监理有限公司驻宁波东外环,通途路立交工程项目监理部2009年11月1日至2009年11月30日在本工地食堂搭伙费用,计人民币3000元(大写:叁仟元整)。

此据宏润宁波分公司宁波东外环,通途路立交工程项目部收款人:2009年月日三、三、四等水准测量施测方法及有关规定1、一个测站上的观测顺序(1)瞄准后视尺黑面,读取下丝、上丝读数;(2)瞄准后视尺红面,读取中丝读数;(3)瞄准前视尺黑面,读取下丝、上丝读数;(4)瞄准前视尺红面,令气泡重新准确符合,读取中丝读数。

以上四等水准每站观测顺序简称为后(黑)——后(红)——前(黑)——前(红)。

对前(黑)——前(红)——后(红)的顺序进行观测。

于三等水准测量,应按后(黑)——2、测站上的计算及校核(1)视距部分后距,,(1)项—(2)项,×100,记入第(9)项;前距,,(5)项—(6)项,×100,记入第(10)项;后、前距差d,(9)项—(10)项,记人第(11)项;后、前距差累积值?d,本站(11)+前站(12),记入第(12)项。

四等水准测量记录(2)高差部分四等水准测量采用双面水准尺,因此应根据红、黑面读数进行下列校核计算:A、理论上讲,同一把水准尺的黑面读数十K值减去红面读数应为零。

即:后视尺(3)项+K—(4)项,(13)项;前视尺(7)项+K—(8)项,(14)项;其中K为水准尺红、黑面起始读数的差值,系一常数值。

在本例中47号尺的K,4.787米;46号尺的K,4.687米。

由于测量有误差,(13)项和(14)项往往不为零,但其不符值不得超过?3毫米(三等水准不得超过?2毫米)。

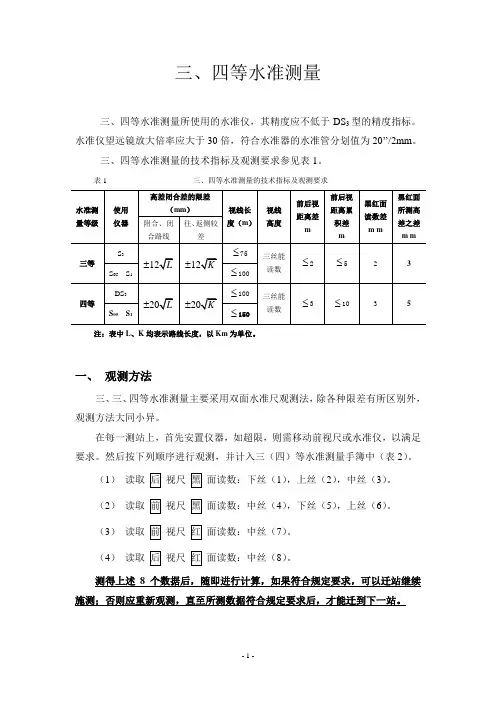

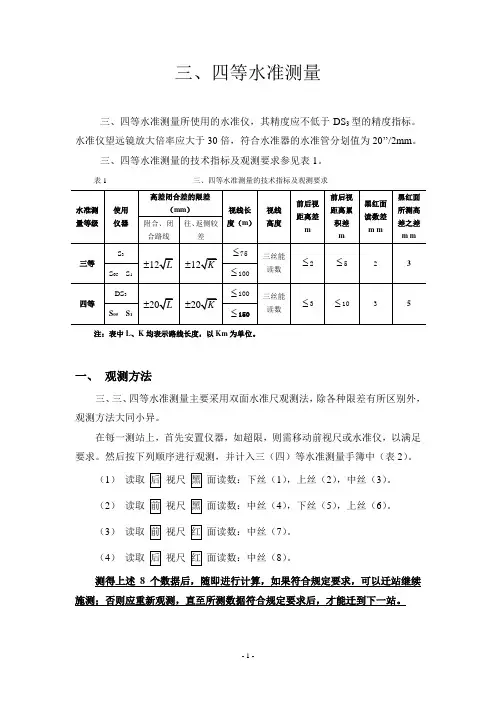

三、四等水准测量三、四等水准测量所使用的水准仪,其精度应不低于DS 3型的精度指标。

水准仪望远镜放大倍率应大于30倍,符合水准器的水准管分划值为20’’/2mm 。

三、四等水准测量的技术指标及观测要求参见表1。

表1 三、四等水准测量的技术指标及观测要求注:表中L 、K 均表示路线长度,以Km 为单位。

一、 观测方法三、三、四等水准测量主要采用双面水准尺观测法,除各种限差有所区别外,观测方法大同小异。

在每一测站上,首先安置仪器,如超限,则需移动前视尺或水准仪,以满足要求。

然后按下列顺序进行观测,并计入三(四)等水准测量手簿中(表2)。

(1) 读取 视尺 面读数:下丝(1),上丝(2),中丝(3)。

(2) 读取 视尺 面读数:中丝(4),下丝(5),上丝(6)。

(3) 读取 视尺 面读数:中丝(7)。

(4) 读取 视尺 面读数:中丝(8)。

测得上述8个数据后,随即进行计算,如果符合规定要求,可以迁站继续施测;否则应重新观测,直至所测数据符合规定要求后,才能迁到下一站。

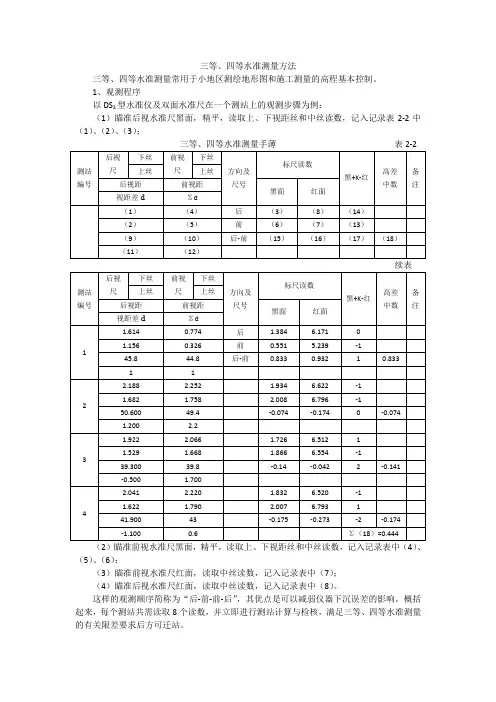

二、测站计算与校核测站上的计算有下面几项(表2)。

1.视距部分(9)= [(1)-(2)] × 100 (式中“100”为视距乘常数,下同)(10)= [(5)-(6)] × 100(11)= (9)-(10) (绝对值不应超过2m)(12)= 本站的(11)+前站的(12)(绝对值不应超过5m)2.高差部分(13) = K1+(3)-(8)(绝对值不应超过2mm)(14) = K2+(4)-(7)(绝对值不应超过2mm)上两式中的K1和K2分别为两水准尺的黑、红面的起点读书差,亦称尺常数或起点差。

表2观测所用双面(黑、红面)水准尺的尺常数为:K1=4.787m、K2=4.687m。

尺常数的作用是检核黑、红面观测读数是否正确。

(16)= (3)-(4)(17)= (8)-(7)(15)=(16)-[(17)±0.100] = (13)-(14)(绝对值不应超过3mm)由于两水准尺的红面起始读数相差0.100m,即4.787m与4.687m之差,因此,红面测得的实际高差应为(17)±0.100。

三等、四等水准测量方法三等、四等水准测量常用于小地区测绘地形图和施工测量的高程基本控制。

1、观测程序以DS3型水准仪及双面水准尺在一个测站上的观测步骤为例:(1)瞄准后视水准尺黑面,精平,读取上、下视距丝和中丝读数,记入记录表2-2中(1)、(2)、(3);(5)、(6);(3)瞄准前视水准尺红面,读取中丝读数,记入记录表中(7);(4)瞄准后视水准尺红面,读取中丝读数,记入记录表中(8)。

这样的观测顺序简称为“后-前-前-后”,其优点是可以减弱仪器下沉误差的影响。

概括起来,每个测站共需读取8个读数,并立即进行测站计算与检核,满足三等、四等水准测量的有关限差要求后方可迁站。

2、测站的计算与校核(1)视距部分视距等于下丝读数与上丝读数的差乘以100。

后视距:(9)=100×[(1)-(2)]前视距:(10)=100×[(4)-(5)]计算前、后视距差(11):(11)=(9)-(10),对于四等水准测量,(11)不得超过5m。

计算前、后视距离累积差(12):(12)=上站(12)+本站(11),对于四等水准测量,(12)不得超过10m。

(2)水准尺读数检核同一水准尺黑面与红面读数差的检核:K1=(13)=(7)-(6)K1=(14)=(8)-(3)Ki为双面水准尺的红面分划与黑面分划的零点差(常数,为4.687m或4.787m)。

三等水准测量不得大于2mm,四等水准测量不得大于3mm。

(3)高差计算与校核按前、后视水准尺红、黑面中丝读数分别计算该站高差:黑面高差:(15)=(3)-(6)红面高差:(16)=(8)-(7)红黑面高差之差:(17)=(15)-(16)=(14)-(13)(17)应为100mm(原因是:使用配对的水准尺,尺常数相差100mm)。

如果观测没有误差,对于四等水准测量,(17)与100mm的误差不得超过5mm。

红黑面高差之差在容许范围以内时取其平均值,作为该站的观测高差:(18)={(15)+[(16)±100mm]}/2上式计算时,当(15)>(16),100mm前取正号计算;当(15)<(16),100mm前取负号计算。

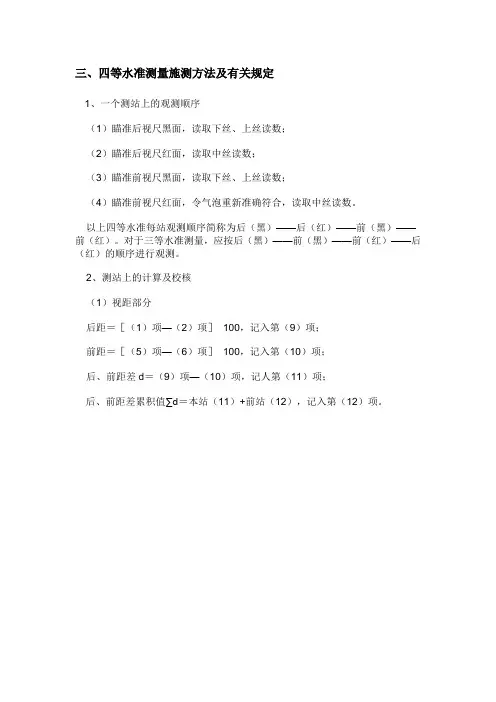

三、四等水准测量施测方法及有关规定1、一个测站上的观测顺序(1)瞄准后视尺黑面,读取下丝、上丝读数;(2)瞄准后视尺红面,读取中丝读数;(3)瞄准前视尺黑面,读取下丝、上丝读数;(4)瞄准前视尺红面,令气泡重新准确符合,读取中丝读数。

以上四等水准每站观测顺序简称为后(黑)——后(红)——前(黑)——前(红)。

对于三等水准测量,应按后(黑)——前(黑)——前(红)——后(红)的顺序进行观测。

2、测站上的计算及校核(1)视距部分后距=[(1)项—(2)项]×100,记入第(9)项;前距=[(5)项—(6)项]×100,记入第(10)项;后、前距差d=(9)项—(10)项,记人第(11)项;后、前距差累积值∑d=本站(11)+前站(12),记入第(12)项。

四等水准测量记录(2)高差部分四等水准测量采用双面水准尺,因此应根据红、黑面读数进行下列校核计算: A、理论上讲,同一把水准尺的黑面读数十K值减去红面读数应为零。

即:后视尺(3)项+K—(4)项=(13)项;前视尺(7)项+K—(8)项=(14)项;其中K为水准尺红、黑面起始读数的差值,系一常数值。

在本例中47号尺的K=4.787米;46号尺的K=4.687米。

由于测量有误差,(13)项和(14)项往往不为零,但其不符值不得超过±3毫米(三等水准不得超过±2毫米)。

B、理论上讲,用黑面尺测得的高差与用红面尺测得的高差应相等。

(3)项—(7)项=(15)项(黑面尺高差);(4)项—(8)项=(16)项(红面尺高差)。

因为两把尺的红面起始读数各为4.787米和4.687米,两者相差0.1米,所以理论上在(16)项上加或减去0.1米之后与(15)项之差应为零,但由于测量有误差,往往不为零,其不符值不得超过±5毫米(三等水准不得超过±3毫米),并记入第(17)项。

(17)项=(15)项—[(16)项±0.1米]表中第(17)项除了检查用黑、红面测得的高差是否合乎要求外,同时也用作检查计算是否有误,这是因为:(17)项=(15)项—[(16)项±0.1米]=(13)项—(14)项当以上计算合格后,再按下式计算出高差中数:高差中数(18)项=((15)项+(16)项±0.1米)。

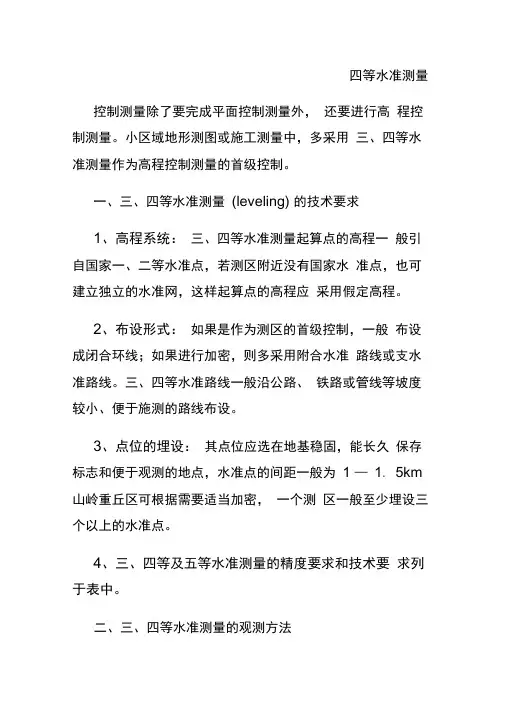

四等水准测量控制测量除了要完成平面控制测量外,还要进行高程控制测量。

小区域地形测图或施工测量中,多采用三、四等水准测量作为高程控制测量的首级控制。

一、三、四等水准测量(leveling) 的技术要求1、高程系统:三、四等水准测量起算点的高程一般引自国家一、二等水准点,若测区附近没有国家水准点,也可建立独立的水准网,这样起算点的高程应采用假定高程。

2、布设形式:如果是作为测区的首级控制,一般布设成闭合环线;如果进行加密,则多采用附合水准路线或支水准路线。

三、四等水准路线一般沿公路、铁路或管线等坡度较小、便于施测的路线布设。

3、点位的埋设:其点位应选在地基稳固,能长久保存标志和便于观测的地点,水准点的间距一般为1 —1. 5km 山岭重丘区可根据需要适当加密,一个测区一般至少埋设三个以上的水准点。

4、三、四等及五等水准测量的精度要求和技术要求列于表中。

二、三、四等水准测量的观测方法三、四等水准测量观测应在通视良好、望远镜成像清晰及稳定的情况下进行。

一般采用一对双面尺。

1、三等水准一个测站的观测步骤:(后-前- 前- 后;黑- 黑- 红- 红)/I—I 5 八、、八、、/(1)照准后视尺黑面,精平,分别读取上、下、中三丝读数,并记为(1)、(2)、(3)。

(2)照准前视尺黑面,精平,分别读取上、下、中三丝读数,并记为(4)、(5)、(6)。

(3)照准前视尺红面,精平,读取中丝读数,记为(7)(4)照准后视尺红面,精平,读取中丝读数,记为(8)这四步观测,简称为“后一前一前一后(黑一黑一红一红)”,这样的观测步骤可消除或减弱仪器或尺垫下沉误差的影响。

对于四等水准测量,规范允许采用“后一后一前一前(黑一红一黑一红)”的观测步骤。

2、一个测站的计算与检核:观测记录参看书本表7-11 。

①视距的计算与检核后视距(9)=[(1) —(2)]X100m前视距(10)=[(4) —(5)]XI00m 三等》75m,四等>100m前、后视距差(11)=(9) —(10)三等》3m四等>5m前、后视距差累积(12)= 本站(11)+ 上站(12) 三等 >6m,四等》I0rn②水准尺读数的检核同一根水准尺黑面与红面中丝读数之差:前尺黑面与红面中丝读数之差13)=(6) 十K—(7)后尺黑面与红面中丝读数之差(14)=(3) 十K—(8) 三等>2mm四等》3mm(上式中的K为红面尺的起点数,为4. 687m或4.787m)③高差的计算与检核黑面测得的高差(15)=(3) —(6)红面测得的高差 (16)=(8) —(7)校核:黑、红面高差之差(17)=(15) —[(16) ±0.100]或(17)=(14) —(13)三等》3mm四等》5mm 高差的平均值 (18)= [ (15)+(16) ±0.1 00]/2在测站上,当后尺红面起点为4. 687m前尺红面起点为4.787m时,取十0. 100,反之,取一0. 100(3、每页计算校核①高差部分在每页上,后视红、黑面读数总和与前视红、黑面读数总和之差,应等于红、黑面高差之和。

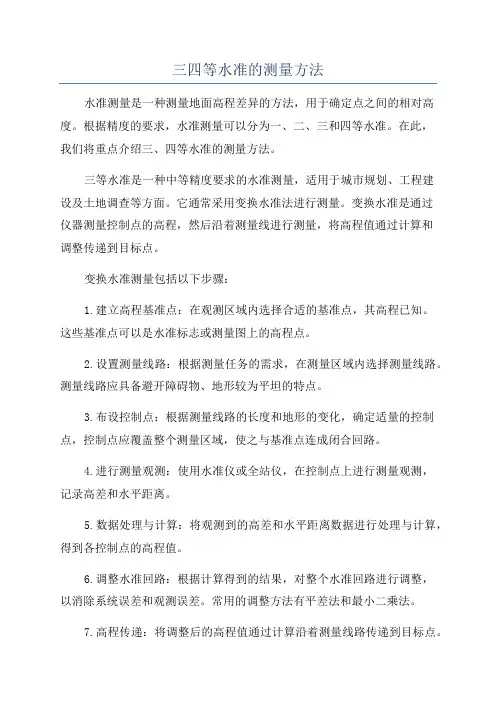

三四等水准的测量方法水准测量是一种测量地面高程差异的方法,用于确定点之间的相对高度。

根据精度的要求,水准测量可以分为一、二、三和四等水准。

在此,我们将重点介绍三、四等水准的测量方法。

三等水准是一种中等精度要求的水准测量,适用于城市规划、工程建设及土地调查等方面。

它通常采用变换水准法进行测量。

变换水准是通过仪器测量控制点的高程,然后沿着测量线进行测量,将高程值通过计算和调整传递到目标点。

变换水准测量包括以下步骤:1.建立高程基准点:在观测区域内选择合适的基准点,其高程已知。

这些基准点可以是水准标志或测量图上的高程点。

2.设置测量线路:根据测量任务的需求,在测量区域内选择测量线路。

测量线路应具备避开障碍物、地形较为平坦的特点。

3.布设控制点:根据测量线路的长度和地形的变化,确定适量的控制点,控制点应覆盖整个测量区域,使之与基准点连成闭合回路。

4.进行测量观测:使用水准仪或全站仪,在控制点上进行测量观测,记录高差和水平距离。

5.数据处理与计算:将观测到的高差和水平距离数据进行处理与计算,得到各控制点的高程值。

6.调整水准回路:根据计算得到的结果,对整个水准回路进行调整,以消除系统误差和观测误差。

常用的调整方法有平差法和最小二乘法。

7.高程传递:将调整后的高程值通过计算沿着测量线路传递到目标点。

四等水准是一种相对精度较低的水准测量,适用于一般土地调查和农田的高程测量。

相对于三等水准,四等水准需要更少的控制点和观测次数,因此成本更低。

四等水准采用的是闭合水准测量法。

闭合水准测量法包括以下步骤:1.建立高程基准点:在观测区域内选择一个基准点,其高程已知。

这个基准点可以是水准标志或测量图上的高程点。

2.设置测量线路:根据测量任务的需求,在测量区域内选择测量线路。

测量线路应具备地形较为平坦的特点。

3.布设控制点:根据测量线路的长度和地形的变化,确定适量的控制点,控制点应覆盖整个测量区域。

4.进行测量观测:使用水准仪或全站仪,在控制点上进行测量观测,记录高差和水平距离。

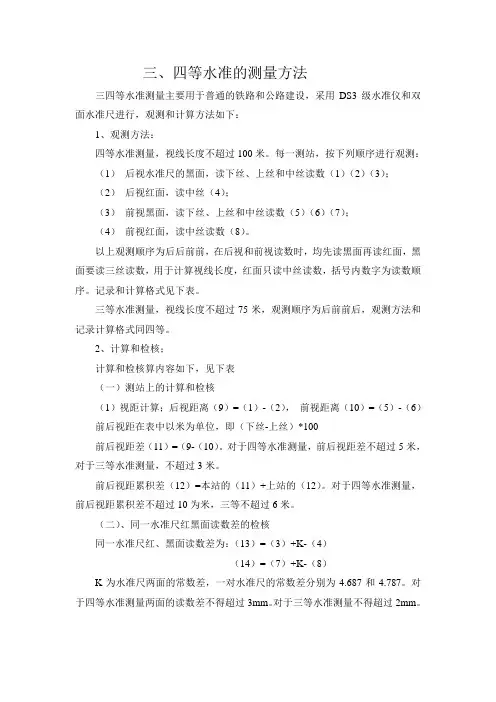

三、四等水准的测量方法三四等水准测量主要用于普通的铁路和公路建设,采用DS3级水准仪和双面水准尺进行,观测和计算方法如下:1、观测方法:四等水准测量,视线长度不超过100米。

每一测站,按下列顺序进行观测:(1)后视水准尺的黑面,读下丝、上丝和中丝读数(1)(2)(3);(2)后视红面,读中丝(4);(3)前视黑面,读下丝、上丝和中丝读数(5)(6)(7);(4)前视红面,读中丝读数(8)。

以上观测顺序为后后前前,在后视和前视读数时,均先读黑面再读红面,黑面要读三丝读数,用于计算视线长度,红面只读中丝读数,括号内数字为读数顺序。

记录和计算格式见下表。

三等水准测量,视线长度不超过75米,观测顺序为后前前后,观测方法和记录计算格式同四等。

2、计算和检核;计算和检核算内容如下,见下表(一)测站上的计算和检核(1)视距计算;后视距离(9)=(1)-(2),前视距离(10)=(5)-(6)前后视距在表中以米为单位,即(下丝-上丝)*100前后视距差(11)=(9-(10)。

对于四等水准测量,前后视距差不超过5米,对于三等水准测量,不超过3米。

前后视距累积差(12)=本站的(11)+上站的(12)。

对于四等水准测量,前后视距累积差不超过10为米,三等不超过6米。

(二)、同一水准尺红黑面读数差的检核同一水准尺红、黑面读数差为:(13)=(3)+K-(4)(14)=(7)+K-(8)K为水准尺两面的常数差,一对水准尺的常数差分别为4.687和4.787。

对于四等水准测量两面的读数差不得超过3mm。

对于三等水准测量不得超过2mm。

(三)、高差的计算和检核按黑面读数和红面读数测得的高差分别为:(15)=(3)-(7)(16)=(4)-(8)两面的高差之差可按下式计算,±100为两尺常数K之差(17)=(15)-(16)±100=(13)-(14)对于四等水准测量,两面高差之并不大于5mm,三等不大于3mm。

一、观测方法三四等水准测量仍采用DS3水准仪,水准尺可用双面尺,观测程序可简述为后前前后,即在每个测站上的观测顺序为:1,后视黑面,依次读取下丝、上丝和中丝读数;2,前视黑面,依次读取下丝、上丝和中丝读数;3,前视红面,读取中丝读数;4,后视红面,读取中丝读数。

三、四等水准测量的观测和计算次序(表1)四等水准测量观测顺序也可以采用后后前钱,四等水准测量还可采用单面尺进行观测,其观测顺序为后—前—变更仪器高—前—后二、计算与检核的方法1,三等和四等水准测量的技术要求四等水准测量的主要技术指标(表2)2、计算与检核(1)视距计算后视距离:(9)=[(1)-(2)]X100前视距离:(10)=[(4)-(5)]X100前、后视距差:(11)=(9)-(10)前、后视距差(11)之值应符合表2中之规定前、后视距累积差:(12)=前一站的(12)+本站的(11) (12)之值应符合表2中前、后视距累积差的限差要求。

(2)高差计算①同一水准差红面、黑面中丝读数的校核 红、黑面中丝读数差按下式计算:前尺:(13)=(6)+K 前-(7) 后尺:(14)=(3)+K 后-(8)其中:K 前、K 后为水准尺红、黑面的常数差,分别为4.687m 和4.787m 。

(13)、(14)之值应符合表2中红、黑面读数差限差的要求。

②计算黑面、红面的高差黑面: (15)=(3)-(6) 红面: (16)=(8)-(7)由于两尺的红面常数差K 分别为4.687m 和4.787m ,因此(16)±0.100后才是红面测得的高差。

若后尺为4.687m,前尺为4.787m ,应取“+“号,反之,后尺为4.787m ,前尺为4.687m ,则应取”-“号。

校核:(17)=(15)-(16)±0.100=(14)-(13)(17)之值应符合表2中红、黑面所测高差之差的限差要求。

③计算平均高差 平均高差:(18)=21[(15)+(16)±0.100]=(15)- 21(17)=(16)±0.100+(17) (3)测段的最终校核 ①高差部分∑[(3)+(8)]- ∑[(6)+(7)]= ∑(15)+(16)]=2∑(18)(±0.100) 其中,括号中的±0.100在测站数为奇数的情况下才需要。

三、四等水准测量三、四等水准测量所使用的水准仪,其精度应不低于DS 3型的精度指标。

水准仪望远镜放大倍率应大于30倍,符合水准器的水准管分划值为20’’/2mm 。

三、四等水准测量的技术指标及观测要求参见表1。

表1 三、四等水准测量的技术指标及观测要求注:表中L 、K 均表示路线长度,以Km 为单位。

一、 观测方法三、三、四等水准测量主要采用双面水准尺观测法,除各种限差有所区别外,观测方法大同小异。

在每一测站上,首先安置仪器,如超限,则需移动前视尺或水准仪,以满足要求。

然后按下列顺序进行观测,并计入三(四)等水准测量手簿中(表2)。

(1) 读取 视尺 面读数:下丝(1),上丝(2),中丝(3)。

(2) 读取 视尺 面读数:中丝(4),下丝(5),上丝(6)。

(3) 读取 视尺 面读数:中丝(7)。

(4) 读取 视尺 面读数:中丝(8)。

测得上述8个数据后,随即进行计算,如果符合规定要求,可以迁站继续施测;否则应重新观测,直至所测数据符合规定要求后,才能迁到下一站。

二、测站计算与校核测站上的计算有下面几项(表2)。

1.视距部分(9)= [(1)-(2)] × 100 (式中“100”为视距乘常数,下同)(10)= [(5)-(6)] × 100(11)= (9)-(10) (绝对值不应超过2m)(12)= 本站的(11)+前站的(12)(绝对值不应超过5m)2.高差部分(13) = K1+(3)-(8)(绝对值不应超过2mm)(14) = K2+(4)-(7)(绝对值不应超过2mm)上两式中的K1和K2分别为两水准尺的黑、红面的起点读书差,亦称尺常数或起点差。

表2观测所用双面(黑、红面)水准尺的尺常数为:K1=4.787m、K2=4.687m。

尺常数的作用是检核黑、红面观测读数是否正确。

(16)= (3)-(4)(17)= (8)-(7)(15)=(16)-[(17)±0.100] = (13)-(14)(绝对值不应超过3mm)由于两水准尺的红面起始读数相差0.100m,即4.787m与4.687m之差,因此,红面测得的实际高差应为(17)±0.100。

一、观测方法三四等水准测量仍采用DS3水准仪,水准尺可用双面尺,观测程序可简述为后前前后,即在每个测站上的观测顺序为:1,后视黑面,依次读取下丝、上丝和中丝读数;2,前视黑面,依次读取下丝、上丝和中丝读数;3,前视红面,读取中丝读数;4,后视红面,读取中丝读数。

三、四等水准测量的观测和计算次序(表1)四等水准测量观测顺序也可以采用后后前钱,四等水准测量还可采用单面尺进行观测,其观测顺序为后—前—变更仪器高—前—后二、计算与检核的方法1,三等和四等水准测量的技术要求四等水准测量的主要技术指标(表2)2、计算与检核(1)视距计算后视距离:(9)=[(1)-(2)]X100前视距离:(10)=[(4)-(5)]X100前、后视距差:(11)=(9)-(10)前、后视距差(11)之值应符合表2中之规定前、后视距累积差:(12)=前一站的(12)+本站的(11) (12)之值应符合表2中前、后视距累积差的限差要求。

(2)高差计算①同一水准差红面、黑面中丝读数的校核 红、黑面中丝读数差按下式计算:前尺:(13)=(6)+K 前-(7) 后尺:(14)=(3)+K 后-(8)其中:K 前、K 后为水准尺红、黑面的常数差,分别为4.687m 和4.787m 。

(13)、(14)之值应符合表2中红、黑面读数差限差的要求。

②计算黑面、红面的高差黑面: (15)=(3)-(6) 红面: (16)=(8)-(7)由于两尺的红面常数差K 分别为4.687m 和4.787m ,因此(16)±0.100后才是红面测得的高差。

若后尺为4.687m,前尺为4.787m ,应取“+“号,反之,后尺为4.787m ,前尺为4.687m ,则应取”-“号。

校核:(17)=(15)-(16)±0.100=(14)-(13)(17)之值应符合表2中红、黑面所测高差之差的限差要求。

③计算平均高差 平均高差:(18)=21[(15)+(16)±0.100]=(15)- 21(17)=(16)±0.100+(17) (3)测段的最终校核 ①高差部分∑[(3)+(8)]- ∑[(6)+(7)]= ∑(15)+(16)]=2∑(18)(±0.100) 其中,括号中的±0.100在测站数为奇数的情况下才需要。

三、四等水准的测量方法1、观测方法:四等水准测量,视线长度不超过100米。

每一测站,按下列顺序进行观测:(1)后视水准尺的黑面,读下丝、上丝和中丝读数(1)(2)(3);(2)后视红面,读中丝(4);(3)前视黑面,读下丝、上丝和中丝读数(5)(6)(7);(4)前视红面,读中丝读数(8)。

以上观测顺序为后后前前,在后视和前视读数时,均先读黑面再读红面,黑面要读三丝读数,用于计算视线长度,红面只读中丝读数,括号内数字为读数顺序。

记录和计算格式见下表。

三等水准测量,视线长度不超过75米,观测顺序为后前前后,观测方法和记录计算格式同四等。

2、计算和检核;计算和检核算内容如下,见下表(一)测站上的计算和检核(1)视距计算;后视距离(9)=(1)-(2),前视距离(10)=(5)-(6)前后视距在表中以米为单位,即(下丝-上丝)*100前后视距差(11)=(9-(10)。

对于四等水准测量,前后视距差不超过5米,对于三等水准测量,不超过3米。

前后视距累积差(12)=本站的(11)+上站的(12)。

对于四等水准测量,前后视距累积差不超过10为米,三等不超过6米。

(二)、同一水准尺红黑面读数差的检核同一水准尺红、黑面读数差为:(13)=(3)+K-(4)(14)=(7)+K-(8)K为水准尺两面的常数差,一对水准尺的常数差分别为4.687和4.787。

对于四等水准测量两面的读数差不得超过3mm。

对于三等水准测量不得超过2mm。

(三)、高差的计算和检核按黑面读数和红面读数测得的高差分别为:(15)=(3)-(7)(16)=(4)-(8)两面的高差之差可按下式计算,±100为两尺常数K之差(17)=(15)-(16)±100=(13)-(14)对于四等水准测量,两面高差之并不大于5mm,三等不大于3mm。

(四)计算平均高差(18)=1/2[(15)+(16)±100](五)、总的计算和检核每一测段完成后,应作如下检核;(1)、视距计算检核:末站的(12)=∑(9)-∑(10)总视距=∑(9)+∑(10)(2)高差的计算和检核当测站为偶数时,总高差=∑(18)=1/2[∑(15)+∑(16)]=1/2{∑[(3)+(4)]- ∑[(7)+(8)当测站为偶数时,总高差=∑(18)=1/2[∑(15)+∑(16)±100]。

三四等水准测量方法在科学研究中,三、四等水准测量方法是常用的高精度水准测量方法。

本文将详细介绍三、四等水准测量方法,包括其定义、测量原理、具体步骤以及应用领域等。

1.定义2.测量原理三等水准测量主要借助自动水准仪进行,通过水准差的观测来确定地面各点的高差。

在具体测量过程中,先选择基点和目标点,然后设置测点,并进行水准仪的观测,最后根据测量数据进行数据处理和计算,得到目标点的高差值。

3.具体步骤(1)测量点的选择:选择基点和目标点,并设置适当数量的测点,以确保测量精度和数据的可靠性。

(2)水准仪的架设:根据实际需要,选择合适的水准仪进行架设,并对其进行调整和校准。

(3)观测水准差:通过水准仪进行观测,记录各测点的水准差。

(4)数据处理:对观测数据进行计算和处理,以得到测点的高差值。

(5)精度评定:通过对测量结果进行精度评定,判断测量精度是否满足要求。

4.应用领域三等水准测量主要应用于高精度的工程测量和地理测量中,例如大型桥梁、隧道、高楼大厦等工程建设过程中的高程测量、地理信息系统(GIS)中的高程数据采集等工作。

1.定义2.测量原理四等水准测量与三等水准测量类似,也是通过水准差的观测来确定地面各点的高差。

不同的是,四等水准测量的精度要求相对较低。

3.具体步骤四等水准测量的步骤与三等水准测量基本相同,包括选择测点、架设水准仪、观测水准差、数据处理和精度评定等。

4.应用领域四等水准测量主要应用于一般工程测量和土地测量等领域,例如建筑施工过程中的高程控制、土地规划和土地管理等工作。

总结:三、四等水准测量方法是广泛应用于科学研究和工程测量中的高精度水准测量方法。

通过选择测点、架设水准仪、观测水准差、数据处理和精度评定等步骤,可以得到地面各点的高差值,并为工程建设和地理测量提供高程数据。

在实际应用中,需要根据测量精度的要求选择合适的水准测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。

三四等水准测量步骤1.前期准备在进行水准测量之前,需要充分准备相关设备和资料。

首先,需要准备好水准仪、测量杆、三脚架等测量仪器和设备,并进行校准。

此外,还需要准备测量用纸、笔、记号棒、标尺等相关办公用品。

此外,还需要准备好水准测量的控制点,即已知高程的点,以提供参考。

2.确定测量线路根据实际测量需要,确定测量线路。

测量线路应能够覆盖所需测量区域,并能够通过已知高程点,以提供测量参考。

测量线路的确定应综合考虑地形、可行性和经济性等因素。

3.建立起点控制点在测量线路的起点附近建立起点控制点。

起点控制点应具备较高的稳定性和可靠性,以确保测量的准确性和可靠性。

建立起点控制点后,需要进行精确水准测量,测得起点的高程值。

4.建立测量截面在测量线路上,根据需要的测量精度和工作条件,建立测量截面。

测量截面通常选取自然条件较好的地段,尽量避免受到大气条件和地面条件的干扰。

5.进行水准测量在测量截面上进行水准测量。

测量时,先找到距离起点控制点最近的已知高程点,作为参考点。

然后,使用水准仪,测量该参考点的高程值,并通过调整水准仪,使测量线与水平方向保持一致。

接下来,根据测量线路的需要,依次测量每个目标点的高程值,同时记录下来。

6.进行校正和后处理完成测量后,需要对测量数据进行校正和后处理。

首先,对水准仪的观测结果进行闭合差检查,以确保观测数据的准确性。

接着,根据测量线路的要求,对观测数据进行平差处理,根据平差结果,计算出目标点的高程值,并将其与已知高程点进行比较,进行校正。

7.绘制高程图校正后的测量数据用于绘制高程图。

绘制高程图时,需要根据测量数据的高程值,将其在适当的比例尺上绘制出来,并标注高程数值。

同时,还可以使用等高线来表示地形的变化,以便更直观地显示测量结果。

8.复核和验收测量图绘制完成后,需要进行复核和验收。

复核主要是对绘制的高程图进行核对,确保绘制的数据和观测数据的一致性和准确性。

验收通过对测量过程的评估和对测量结果的分析,判断测量的可靠性和准确性,以确保测量工作的质量。

三四等水准测量的方法水准测量是土木工程中一项重要的测量任务,用于确定地面上不同点之间的高程差。

根据测量的精度和准确性要求不同,水准测量可以分为一、二、三和四等水准测量。

本文将重点介绍三、四等水准测量的方法。

三等水准测量是一种中等精度的测量方法,其精度要求为每公里误差不超过1.0毫米。

下面是三等水准测量的具体步骤:1.设立控制点:首先需要在测量区域内选择一些控制点,这些点需要满足地形条件相对稳定、地形比较平缓,并且易于观测。

2.建立水准路线:根据控制点的分布情况,确定水准路线的起点和终点,并逐段规划水准路线。

水准路线应尽量避免大的起伏和地形变化。

3.设置测站:在水准路线上适当的位置设置测站,每个测站都需要设置两个高程点,一个作为起点高程,另一个作为重测高程。

测站的设置应尽量避免冲突和干扰。

4.进行观测:在每个测站上进行高程观测,使用适当的水准仪和测量设备进行观测。

观测过程中应控制好水准仪的水平和稳定,减少观测误差。

5.数据处理与计算:对观测数据进行处理和计算,包括差值调整、误差分析和平差计算。

数据处理过程中需要注意数据的可靠性和准确性。

四等水准测量是一种较低精度的测量方法,其精度要求为每公里误差不超过2.0毫米。

下面是四等水准测量的具体步骤:1.设立控制点:与三等水准测量相同,需要在测量区域内选择一些稳定的地点作为控制点。

2.建立水准路线:根据控制点的分布情况,确定水准路线的起点和终点,并规划好具体的测量路线。

3.设置测站:在水准路线上合适的位置设置测站,每个测站都需要设置两个高程点,一个作为起点高程,另一个作为重测高程。

4.进行观测:在每个测站上进行高程观测,使用适当的水准仪和测量设备进行观测。

5.数据处理与计算:对观测数据进行处理和计算,包括差值调整、误差分析和平差计算。

数据处理过程中需要注意数据的可靠性和准确性。

三、四等水准测量方法相对于一、二等水准测量来说,要求较低的精度和准确性,但仍需要保证测量数据的可靠性和准确性。

三四等水准测量(双面尺法)一、目的和要求(1)进一步熟练水准仪的操作,掌握用双面水准尺进行四等水准测量的观测、记录与计算方法。

(2)熟悉四等水准测量的主要技术指标,掌握测站及线路的检核方法。

视线高度>0.2m;视线长度≤80m;前后视视距差≤3m;前后视距累积差≤10m;红黑面读数差≤3mm ;红黑面高差之差≤5mm。

二、仪器和工具DS3水准仪1台,双面水准尺2支,记录板1块。

三、方法与步骤1、了解四等水准测量的方法双面尺法四等水准测量是在小地区布设高程控制网的常用方法,是在每个测站上安置一次水准仪,但分别在水准尺的黑、红两面刻划上读数,可以测得两次高差,进行测站检核。

除此以外,还有其他一系列的检核。

2、四等水准测量的实验(1)从某一水准点出发,选定一条闭合水准路线。

路线长度200~400米,设置4~6站,视线长度30m左右。

(2)安置水准仪的测站至前、后视立尺点的距离,应该用步测使其相等。

在每一测站,按下列顺序进行观测:后视水准尺黑色面,读上、下丝读数,精平,读中丝读数;前视水准尺黑色面,读上、下丝读数,精平,读中丝读数;前视水准尺红色面,精平,读中丝读数;后视水准尺红色面,精平,读中丝读数(3)记录者在“四等水准测量记录”表中按表头表明次序⑴~⑻记录各个读数,⑼~ ⒃为计算结果:后视距离⑼=100×{ ⑴-⑵}前视距离⑽=100×{ ⑷-⑸}视距之差⑾=⑼-⑽∑视距差⑿=上站⑿+本站⑾红黑面差⒀=⑹+K-⑺,(K=4.687或4.787)⒁=⑶+K-⑻黑面高差⒂=⑶-⑹红面高差⒃=⑻-⑺高差之差⒄=⒂-⒃=⒁-⒀平均高差⒅=1/2{ ⒂+⒃}每站读数结束( ⑴~⑻),随即进行各项计算( ⑼~⒃),并按技术指标进行检验,满足限差后方能搬站。

(4)依次设站,用相同方法进行观测,直到线路终点,计算线路的高差闭合差。

按四等水准测量的规定,线路高差闭合差的容许值为±20√L mm,L为线路总长(单位:km)。

三、四等水准的测量方法1、观测方法:四等水准测量,视线长度不超过100米。

每一测站,按下列顺序进行观测:(1)后视水准尺的黑面,读下丝、上丝和中丝读数(1)(2)(3);(2)后视红面,读中丝(4);(3)前视黑面,读下丝、上丝和中丝读数(5)(6)(7);(4)前视红面,读中丝读数(8)。

以上观测顺序为后后前前,在后视和前视读数时,均先读黑面再读红面,黑面要读三丝读数,用于计算视线长度,红面只读中丝读数,括号内数字为读数顺序。

记录和计算格式见下表。

三等水准测量,视线长度不超过75米,观测顺序为后前前后,观测方法和记录计算格式同四等。

2、计算和检核;计算和检核算内容如下,见下表(一)测站上的计算和检核(1)视距计算;后视距离(9)=(1)-(2),前视距离(10)=(5)-(6)前后视距在表中以米为单位,即(下丝-上丝)*100前后视距差(11)=(9-(10)。

对于四等水准测量,前后视距差不超过5米,对于三等水准测量,不超过3米。

前后视距累积差(12)=本站的(11)+上站的(12)。

对于四等水准测量,前后视距累积差不超过10为米,三等不超过6米。

(二)、同一水准尺红黑面读数差的检核同一水准尺红、黑面读数差为:(13)=(3)+K-(4)(14)=(7)+K-(8)K为水准尺两面的常数差,一对水准尺的常数差分别为4.687和4.787。

对于四等水准测量两面的读数差不得超过3mm。

对于三等水准测量不得超过2mm。

(三)、高差的计算和检核按黑面读数和红面读数测得的高差分别为:(15)=(3)-(7)(16)=(4)-(8)两面的高差之差可按下式计算,±100为两尺常数K之差(17)=(15)-(16)±100=(13)-(14)对于四等水准测量,两面高差之并不大于5mm,三等不大于3mm。

(四)计算平均高差(18)=1/2[(15)+(16)±100](五)、总的计算和检核每一测段完成后,应作如下检核;(1)、视距计算检核:末站的(12)=∑(9)-∑(10)总视距=∑(9)+∑(10)(2)高差的计算和检核当测站为偶数时,总高差=∑(18)=1/2[∑(15)+∑(16)]=1/2{∑[(3)+(4)]- ∑[(7)+(8)当测站为偶数时,总高差=∑(18)=1/2[∑(15)+∑(16)±100]。