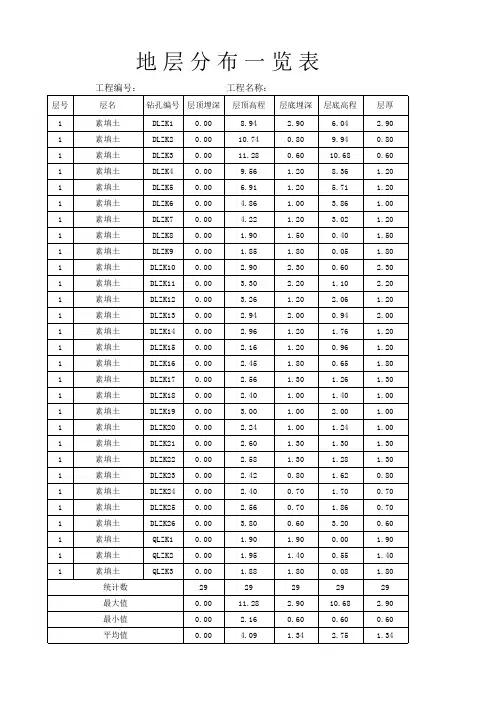

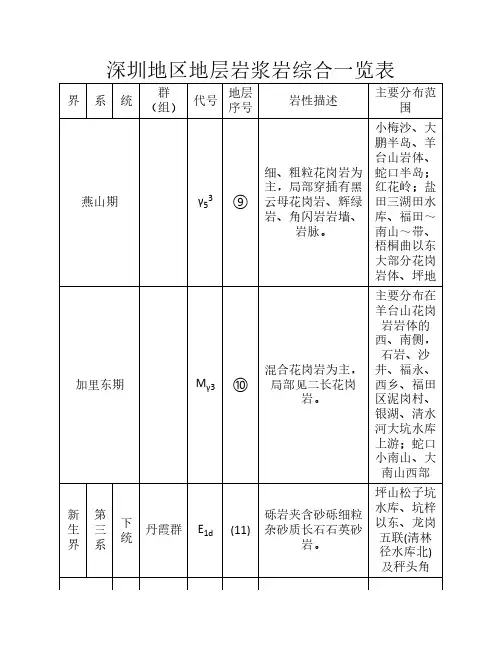

深圳地区地层综合一览表

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:2

第四系全新统(Qh)全新统由砂砾、淤泥质砂、砂质粘土、粘土、淤泥、淤泥质粘土等组成。

层厚~36m。

第四系上更新统(Qp3)主要岩性为由砾砂、砂砾、卵石、粗砂、细砂、杂色粘土、砂质淤泥、有机质淤泥、泥炭等组成。

层厚~20m。

古近系古新统莘庄村组(E1x)主要岩性为上部为紫红色含砂砾钙质粉砂岩夹砂质砾岩、砾质粉砂岩、细砂岩;下部为以紫红色砂质砾岩为主,中夹含砾砂岩、粉砂岩、粉砂岩薄层或透镜体。

层厚大于1379m。

白垩系上统大塱山组(K2d)主要岩性为褐红色、砖红色厚层状花岗质砾岩及花岗质砂砾岩,夹细砂岩、粉砂岩。

层厚大于943m。

白垩系下统官草湖组(K1g)主要岩性为紫红色复成分粗砾岩夹复矿砂岩、含角砾凝灰砂岩、砂砾岩,夹流纹质含角砾凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩。

层厚大于210m。

白垩系下统/侏罗系上统七娘山组(J3-K1qn)白垩系下统七娘山组(J3-K1qn2):主要岩性为上段顶部出现岩流自碎角砾岩、泡沫状角砾熔岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩;上部为流纹质含火山角砾凝灰岩,气孔状流纹岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩;中部为火山角砾岩、流纹质含火山角砾凝灰岩,球粒流纹岩流纹岩、多斑流纹岩;下部为含黑曜岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩或英安质火山角砾岩,流纹岩。

厚度大于1510m。

侏罗系上统七娘山组(J3-K1qn1):主要岩性为下段主要含火山角砾凝灰岩、流纹质、英安质凝灰岩、流纹质晶屑、玻屑、浆屑凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩,球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩、少斑珍珠岩、霏细岩,底部流纹斑岩,未见底。

层厚大于1670m。

w)侏罗系梧桐山组(J2-3主要岩性为上部为流纹斑岩、流纹岩、凝灰熔岩、角砾熔岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩;下部为流纹岩、球粒流纹岩、英安岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩、含英安岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩,在第三韵律层爆发相中夹凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩及泥岩。

深圳市工程地质条件一、自然地理条件深圳市位于粤港澳三角洲东部,东邻大鹏湾,南部、西北部与香港、东莞、惠州等接壤。

深圳市总面积1997.47平方千米,其中陆地面积1818.69平方千米,海域面积178.78平方千米。

市域地势起伏较大,地形复杂,以山地、丘陵和平原相间,地形起伏约300米至800米之间,最高点为松岗三角山,海拔920米;最低点为深圳河出海口,海拔0米。

深圳气候属热带季风气候,四季分明,温暖湿润,年平均气温24-25℃,最冷月均温约14℃,最热月均温约28℃,年总降雨量1523.8毫米。

气候适宜,全年可持续建设。

二、地质条件深圳市由华南地区构造的广东岩溶域和新构造的珠江三角洲平原交汇部分组成。

市域地质构造复杂,多为断裂控制。

岩石类型多样,有火山岩、凝灰岩、流纹岩、花岗岩、石英闪长岩、深成岩等岩石类型。

岩体强度和稳定性不同,对预制构筑物等的支撑力作用不同,需根据地质情况进行选址和方案设计。

深圳市主要地层有第四系淤积层、第三系红色粘砂岩和扇形砂岩,及二叠系花岗质和安山岩等。

第四系是市区及主要开发区的表土,为淤泥、粉质黏土和砂土,厚度普遍较薄;第三系为砂岩、粘性黏土和黏性砂岩等,最大埋深约150米,良好的地基基础;二叠系花岗岩和安山岩质地坚硬,可用于铁路、公路、桥梁、水库等基础设施建设。

三、地震条件深圳市位于华南地区的地震带上,遗留了丰富的活动断层,并且与其它区域一样仍存在较大的地震危险。

市区的地震动峰值加速度系数应符合规制标准,结构抗震稳定性得到充分的保证。

地震对于深圳市的基础设施建设和安全生产具有重要影响,建筑、桥梁、隧道、水库等工程建设应当注重抗震性能设计、施工控制及日常维护,以确保工程建设的安全性。

四、水文地质条件深圳市境内水文地质条件优越,分布着便于开采和利用的地下水资源和针对性的矿泉水资源。

深圳市地表水资源少,需多长输远供,而地下水资源则十分丰富,多在120米深度以下分布,水质优良、含水层稳定,深受市民欢迎。

第二章区域地质环境第一节气象水文一、气象深圳市地处北回归线以南,具亚热带海洋性季风气候特征,长夏短冬,气候温与,雨量丰沛,阳光充足。

每年会不同程度受到暴雨、热带气旋、寒冷、高温、雷暴、冰雹、干旱、大雾、灰霾等灾害性天气的影响。

年平均气温约22、5℃,1月平均气温最低14、9℃,最低气温为0、2℃,7月平均气温最高28、6℃,最高气温为38、7℃。

深圳年平均降水量为1966mm,地域分布自东向西减少,东南部年平均雨量达2200mm以上,西北部地区只有约1500mm。

雨量年际变化较大,最多的年份有2747mm(2001年),最少的年份只有913mm(1963年)。

每年4至9月为雨季,降雨量占年雨量的84%。

其中48%分布于7~9月(后汛期)。

月平均雨量呈单峰型,最多为8月,平均达368mm,最少就是1月,只有30mm。

深圳年平均降雨日数为144天,最多的年份184天,最少的年份也有109天。

小雨占总降水日数的68%,中雨占16%,大雨占10%,暴雨以上降水日数年平均约9、3天。

降水日数与降水量一样,主要集中在汛期,4-9月平均降水日数为97天,以后汛期占51天,第四季度最少,平均只有20天。

据水文部门雨量记录,1997年7月19日,三洲田24小时最大雨量达531、7mm,1小时最大雨量为104、9mm。

年日照时数1933、8小时,太阳年辐射量5225兆焦耳/平方米,年平均相对湿度77%。

深圳受季风环流的控制,常年主导风向以偏东风为主,即盛行风向为南东东与北北东(频率分别为17%与14%)。

深圳市濒临南海,气候明显受海洋影响,台风频繁。

台风影响时间为5~12月,以6~10月较多,尤以7~9月为高峰期。

1997年、1999年、2000年每年两次台风对深圳造成严重影响,深圳均出现6~9级大风及强降雨过程。

深圳的主要气象灾害有台风、暴雨、洪涝、干旱等。

据不完全统计,仅2005年8月20日连续两日的暴雨,深圳市诱发的大大小小各种类型的斜坡类地质灾害达208处,给深圳市人民的生命财产安全带来了极大的危害,尤其就是在4~9月份的强降雨季节,更就是斜坡类地质灾害的频发时段。

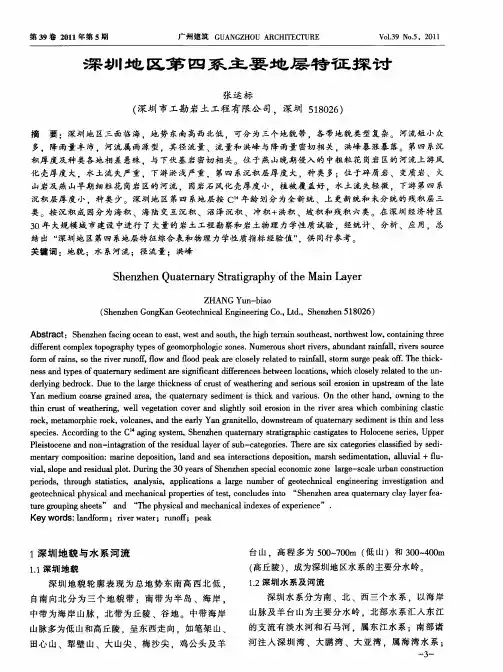

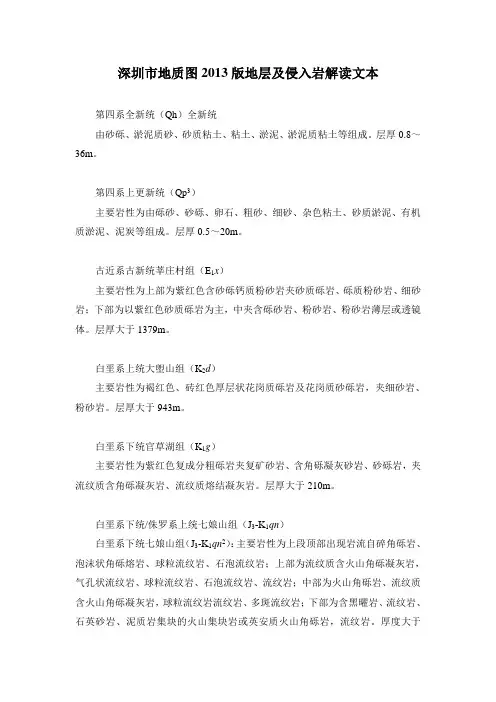

深圳市地质图2013版地层及侵入岩解读文本第四系全新统(Qh)全新统由砂砾、淤泥质砂、砂质粘土、粘土、淤泥、淤泥质粘土等组成。

层厚0.8~36m。

第四系上更新统(Qp3)主要岩性为由砾砂、砂砾、卵石、粗砂、细砂、杂色粘土、砂质淤泥、有机质淤泥、泥炭等组成。

层厚0.5~20m。

古近系古新统莘庄村组(E1x)主要岩性为上部为紫红色含砂砾钙质粉砂岩夹砂质砾岩、砾质粉砂岩、细砂岩;下部为以紫红色砂质砾岩为主,中夹含砾砂岩、粉砂岩、粉砂岩薄层或透镜体。

层厚大于1379m。

白垩系上统大塱山组(K2d)主要岩性为褐红色、砖红色厚层状花岗质砾岩及花岗质砂砾岩,夹细砂岩、粉砂岩。

层厚大于943m。

白垩系下统官草湖组(K1g)主要岩性为紫红色复成分粗砾岩夹复矿砂岩、含角砾凝灰砂岩、砂砾岩,夹流纹质含角砾凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩。

层厚大于210m。

白垩系下统/侏罗系上统七娘山组(J3-K1qn)白垩系下统七娘山组(J3-K1qn2):主要岩性为上段顶部出现岩流自碎角砾岩、泡沫状角砾熔岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩;上部为流纹质含火山角砾凝灰岩,气孔状流纹岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩;中部为火山角砾岩、流纹质含火山角砾凝灰岩,球粒流纹岩流纹岩、多斑流纹岩;下部为含黑曜岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩或英安质火山角砾岩,流纹岩。

厚度大于1510m。

侏罗系上统七娘山组(J3-K1qn1):主要岩性为下段主要含火山角砾凝灰岩、流纹质、英安质凝灰岩、流纹质晶屑、玻屑、浆屑凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩,球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩、少斑珍珠岩、霏细岩,底部流纹斑岩,未见底。

层厚大于1670m。

侏罗系梧桐山组(J2-3w)主要岩性为上部为流纹斑岩、流纹岩、凝灰熔岩、角砾熔岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩;下部为流纹岩、球粒流纹岩、英安岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩、含英安岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩,在第三韵律层爆发相中夹凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩及泥岩。

附录A 深圳地区地貌图1附录B 深圳地区第四纪地质图2附录C 深圳地区地质图3附录D 深圳地区构造纲要图4附录E 深圳地区地层层序表5附录F 岩石风化程度划分F.0.1 岩石按风化程度分类按表F.0.1进行。

注:①波速比K v为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;②风化系数K f为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。

F.0.2 对强风化花岗岩厚度大于10m时,可按表F.0.2分为强风化上、中、下三个亚层。

6附录G 路基土分类2 表中的土指除巨粒组外的各粒组以S1表示;S1的进一步定名应以除巨粒土组以外的土粒为100%。

782.含粗粒土的细粒土分类中,根据粗粒土为砾类土或砂类土采用相应的名称及符号。

3.有机土名称可在相应的细粒土名称前加“有机质”,如MIO的名称为有机质中液限粉质粘土9附录H 土的物理力学指标及应用表10注:表中“+”表示适用,“-”号表示不适用。

11附录I 原位测试项目表12J.0.1地基土浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。

承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2。

J.0.2试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍。

应保持试验土层的原状结构和天然湿度。

宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平,其厚度不超过20mm。

J.0.3 加荷分级不应少于8级。

最大加载量不应小于设计要求的两倍。

J.0.4 每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

J.0.5 当出现下列情况之一时,即可终止加载:1承压板周围的土明显地侧向挤出;2沉降s急骤增大,荷载~沉降(p~s)曲线出现陡降段;3在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;4沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。

当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载深圳市区域地质环境地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容第二章区域地质环境第一节气象水文一、气象深圳市地处北回归线以南,具亚热带海洋性季风气候特征,长夏短冬,气候温和,雨量丰沛,阳光充足。

每年会不同程度受到暴雨、热带气旋、寒冷、高温、雷暴、冰雹、干旱、大雾、灰霾等灾害性天气的影响。

年平均气温约22.5℃,1月平均气温最低14.9℃,最低气温为0.2℃,7月平均气温最高28.6℃,最高气温为38.7℃。

深圳年平均降水量为1966mm,地域分布自东向西减少,东南部年平均雨量达2200mm以上,西北部地区只有约1500mm。

雨量年际变化较大,最多的年份有2747mm(2001年),最少的年份只有913mm(1963年)。

每年4至9月为雨季,降雨量占年雨量的84%。

其中48%分布于7~9月(后汛期)。

月平均雨量呈单峰型,最多为8月,平均达368mm,最少是1月,只有30mm。

深圳年平均降雨日数为144天,最多的年份184天,最少的年份也有109天。

小雨占总降水日数的68%,中雨占16%,大雨占10%,暴雨以上降水日数年平均约9.3天。

降水日数与降水量一样,主要集中在汛期,4-9月平均降水日数为97天,以后汛期占51天,第四季度最少,平均只有20天。

据水文部门雨量记录,1997年7月19日,三洲田24小时最大雨量达531.7mm,1小时最大雨量为104.9mm。

年日照时数1933.8小时,太阳年辐射量5225兆焦耳/平方米,年平均相对湿度77%。

深圳受季风环流的控制,常年主导风向以偏东风为主,即盛行风向为南东东和北北东(频率分别为17%和14%)。

深圳市濒临南海,气候明显受海洋影响,台风频繁。

深圳市地质图2013版地层及侵入岩解读文本第四系全新统(Qh)全新统由砂砾、淤泥质砂、砂质粘土、粘土、淤泥、淤泥质粘土等组成。

层厚0.8~36m。

第四系上更新统(Qp3)主要岩性为由砾砂、砂砾、卵石、粗砂、细砂、杂色粘土、砂质淤泥、有机质淤泥、泥炭等组成。

层厚0.5~20m。

古近系xxxx村组(E1x)主要岩性为上部为紫红色含砂砾钙质粉砂岩夹砂质砾岩、砾质粉砂岩、细砂岩;下部为以紫红色砂质砾岩为主,中夹含砾砂岩、粉砂岩、粉砂岩薄层或透镜体。

层厚大于1379m。

白垩系上统大塱山组(K2d)主要岩性为褐红色、砖红色厚层状花岗质砾岩及花岗质砂砾岩,夹细砂岩、粉砂岩。

层厚大于943m。

白垩系下统官草湖组(K1g)主要岩性为紫红色复成分粗砾岩夹复矿砂岩、含角砾凝灰砂岩、砂砾岩,夹流纹质含角砾凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩。

层厚大于210m。

白垩系下统/xx上统七娘山组(J3-K1qn)白垩系下统七娘山组(J3-K1qn2):主要岩性为上段顶部出现岩流自碎角砾岩、泡沫状角砾熔岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩;上部为流纹质含火山角砾凝灰岩,气孔状流纹岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩;中部为火山角砾岩、流纹质含火山角砾凝灰岩,球粒流纹岩、多斑流纹岩;下部为含黑曜岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩或英安质火山角砾岩,流纹岩。

厚度大于1510m。

xx上统七娘山组(J3-K1qn1):主要岩性为下段主要含火山角砾凝灰岩、流纹质、英安质凝灰岩、流纹质晶屑、玻屑、浆屑凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩,球粒流纹岩、石泡流纹岩、流纹岩、少斑珍珠岩、霏细岩,底部流纹斑岩,未见底。

层厚大于1670m。

xxxx组(J2-3w)主要岩性为上部为流纹斑岩、流纹岩、凝灰熔岩、角砾熔岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩;下部为流纹岩、球粒流纹岩、英安岩,流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩、含英安岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩,在第三韵律层爆发相中夹凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩及泥岩。

《深圳地质》-地质构造-断裂带-文字全电子版《深圳地质》→地质构造→褶皱与断裂带一、褶皱构造市内的褶皱构造由于受断裂构造的破坏,花岗岩体的吞噬、火山喷发和自中生代以来的地层覆盖,显得支离破碎、残缺不全。

主要有:发育于泥盆—石炭系中的北东向排牙山背斜、钓神山向斜、横岗—坪山背斜、龙岗向斜、草塘背斜,以及发育于上三叠统至下侏罗统的东西向横沥向斜。

(一)北东向褶皱1.排牙山背斜背斜核部出露在龙岗王母圩以东排牙山一线,轴向呈北东50°~70°舒缓波状延展,长约11km,其影响宽度5km。

核部由中泥盆统鼎湖山群长石石英砂岩组成,两翼由上泥盆统双头群粉砂岩、石英砂岩、砂砾岩,下石炭统大湖组含砾石英细砂岩、粉砂岩夹砂质页岩等组成,其中南东翼地层倾向南东150°,倾角60°,北西翼地层倾向北西330°~340°,倾角30°~40°。

根据剖面形态分析,为—转折端圆滑开阔的背斜构造。

该背斜所卷入的地层为上泥盆统和下石炭统,同时又被晚侏罗世—早白垩世花岗岩体吞噬,其形成于晚侏罗世以前,可能为印支期构造运动的产物。

2.钓神山向斜向斜核部出露在龙岗王母圩北西2km的径心背—钓神山一线,轴向呈北东50°~70°舒缓波状延展,长约5.5km,其影响宽度2km。

核部由上泥盆统双头群上亚群粗砂岩、砂砾岩组成,两翼由双头群下亚群长石石英砂岩等组成。

其中北西翼地层倾向南东130°~170°,倾角55°,南东翼地层倾向北西330°~340°,倾角45°~50°。

该向斜的北西翼见产状相背或相向的次级小褶皱,其轴向基本与向斜轴一致。

向斜的两翼岩层倾角大致相等,因此可能为—轴面产状近于直立的开阔性的对称型向斜。

南端因受断裂影响而出现岩层局部倒转现象。

该向斜所卷入的地层为中泥盆统和上泥盆统,同时又被晚侏罗世和早白垩世花岗岩体吞噬,其形成于晚侏罗世以前,可能为印支期构造运动的产物。

灰岩地区因其地质条件复杂,如土洞、岩溶(溶洞、溶沟、溶槽)、构造带(断层、裂隙)发育,地下水丰富甚至有地下暗河通道等,严重影响桩基础的选型和施工质量及安全。

尤其是大型建筑物的基础,如果对岩土工程条件认识不足,在施工中多次更改桩型,就会造成严重的质量安全隐患和经济损失。

本文通过对深圳灰岩地区多个深基础施工成败经验的分析,提出一些经验性意见。

1、岩土工程地质状况1.1地层分布灰岩地区地层大致分布有:a。

人工填土层(Qml);b。

冲洪积层:分布有粉质粘土、粉土、砂、砾等。

呈软塑至可塑状态,孔隙潜水量大,渗透性能好;c.残积层(Q。

’),由灰岩风化残积而成、一般为湿—饱和,流塑至可塑状态,与基岩的接触带部分由于潜水影响呈流塑状态;d,岩层:为灰岩(大理岩)、断层、裂隙、岩溶发育,基岩面溶沟溶槽等溶蚀现象严重。

1.2岩溶发育特征灰岩地区的岩溶发育具有一定的规律,普遍表现为:(1)自上而下,由强变弱;基岩面上分布着溶沟、溶槽,浅部基岩岩溶发育较强,有的甚至呈串珠状自上而下分布,深部为古老溶洞,分布较少、暗河为古老溶洞连通而成。

(2)浅部溶洞充填物多,深部充填物少:充填物呈全充填一半充填一无充填,一般呈流塑—软塑状态:(3)构造裂隙发育,地下水活动频繁地方溶洞较发育。

1.3地下水特征灰岩地区地—F—水按其贼存介质可分为三种类型,即a。

赋存于冲洪积及残积层的孔隙水,渗透性强3b。

赋存于下伏溶洞、溶蚀裂隙及暗河中的岩溶裂隙水,连通性好,水量丰富;c。

赋存于构造断裂带中的裂隙水,连通性强。

2、对基础的影响及应采取的措施1.1对持力层的影响及措施由于灰岩地区冲洪积、残积层渗透性能好,在孔隙水丰富的情况下,土层的强度和深基坑的支护将大受影响,降水措施也易影响周边建筑的安全,同时土洞发育也会严重影响土层的稳定性,因此,在地下潜水丰富、土洞较发育的灰岩地区,不易采用天然基础。

由于岩溶的发育,若桩基础落在溶洞顶部、当顶板厚度达不到设计要求时,就容易造成严重的质量隐患。

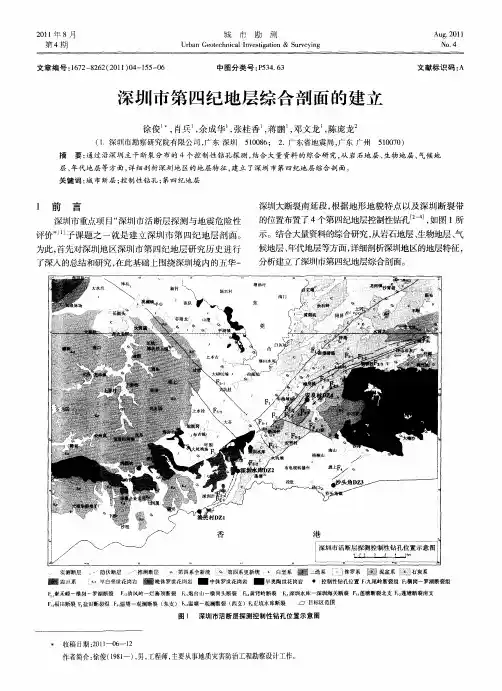

深圳七娘山地区中生代火山岩划分及其地质特征摘要:深圳七娘山地区先后开展了不同比例尺的区域地质调查和相关火山研究工作,取得丰富的成果,特别是同位素测年数据,为区内中生代火山岩的划分归属提供有利的时代依据,但对其岩石地层的划分归属存在分歧。

以露头观测、地质剖面资料为基础,查明了火山岩分布、岩石、喷发韵律等特征,并进行了岩石地层综合对比研究。

结果表明,区内火山岩岩石组合特征、喷发时代与南山村组最符合,归属为南山村组,并将其划分为三个岩性段,自下而上分别为熔岩夹细火山碎屑岩、熔岩与火山碎屑熔岩互层、粗粒正常火山碎屑岩,代表火山喷发作用的三次不同时期。

关键字:南山村组; 大鹏半岛;中生代火山岩;深圳0引言深圳市大鹏半岛国家地质公园东西长近11km,南北宽近6km,海拔50~869.7m,总面积46.073km2,于2005年批准建设。

地质公园内以火山地貌、海岸地貌景观最具特色,是国内少见保留完整的侏罗纪火山地质遗迹,也是火山地质知识科普的天然课堂,具有极高的科学研究价值,对其进行深入研究极为必要。

园区火山岩较为发育,主要为中生代酸性火山岩,出露面积可达43km2。

一直以来,先后对园区中生代火山岩开展了多次调查研究工作,对区内中生代火山岩地层划属存在分歧,主要有三:一是高基坪群,二是南山村组,三是七娘山群(组)。

本次通过野外露头观测、剖面测制等手段对其进行详尽的研究,认为区内中生代火山岩应划属为南山村组,时代置于晚侏罗—早白垩世。

1区域地质概况园区中生代火山岩属华南地层区之沿海地层分区,以五华—深圳断裂为界与东江地层区相接,是中国东南沿海火山岩区的西南延伸(图1A)。

出露一套由流纹岩和流纹质火山碎屑岩组成的火山岩地层,与下伏泥盆系呈角度不整合接触,被后期早白垩世黑云母花岗岩侵入(图1B)。

2地质特征2.1岩性特征七娘山中生代火山岩可划分为两个亚旋回、三个喷发韵律。

第一亚旋回较集中分布于园区西部七娘山一带,为一套以火山角砾岩、含角砾晶屑凝灰岩、流纹岩的组合,总厚度2347.13m,由两个喷发韵律组成,分别由“火山角砾岩→凝灰岩→流纹岩”和“流纹岩→含角砾凝灰熔岩→角砾熔岩”两个冷却单元组成,反映了火山喷发活动为爆发和喷溢作用交替进行,且喷发活动逐渐变弱。