内蒙古自治区地下水分布概况

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:4

《内蒙古和林格尔县地下水化学特征及其成因》篇一一、引言内蒙古和林格尔县位于我国北方,地势辽阔,拥有丰富的地下水资源。

地下水作为当地重要的水资源,其化学特征及其成因分析对于了解当地水环境、水资源保护和合理利用具有重要意义。

本文旨在通过对和林格尔县地下水化学特征的研究,探讨其成因,为当地水资源的可持续利用提供科学依据。

二、研究区域概况和林格尔县位于内蒙古自治区的中部,地势平坦,气候属于温带大陆性气候。

该地区地质构造复杂,地下水资源丰富。

地下水主要来源于大气降水、河流渗透等,经过长时间的地质作用,形成了独特的地下水化学特征。

三、地下水化学特征通过对和林格尔县地下水样品的采集和分析,发现该地区地下水化学成分复杂,主要离子包括Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO42-等。

不同区域的地下水化学特征存在差异,但总体上呈现出以下特点:1. 硬度较高:由于地下水中Ca2+、Mg2+等离子含量较高,导致地下水硬度较高。

2. 矿化度差异:不同区域的地下水矿化度存在差异,部分地区地下水的矿化度较高。

3. 离子组成变化:地下水中各离子组成随深度、距离等因素发生变化。

四、成因分析和林格尔县地下水化学特征的成因主要受地质、气候、人类活动等因素的影响。

1. 地质因素:该地区地质构造复杂,岩石类型多样,不同岩石类型对地下水的溶解作用不同,导致地下水中离子组成存在差异。

2. 气候因素:气候条件对地下水的补给和运移产生影响,进而影响地下水的化学特征。

例如,降水、蒸发等气候因素会导致地下水中离子浓度的变化。

3. 人类活动:人类活动如农业灌溉、工业排放等会改变地下水的化学特征。

例如,农业灌溉会引入大量化肥等物质,导致地下水中离子含量增加。

五、结论通过对内蒙古和林格尔县地下水化学特征的研究,发现该地区地下水化学成分复杂,具有较高的硬度和矿化度差异。

其成因主要受地质、气候和人类活动等因素的影响。

了解这些化学特征及成因有助于更好地保护和利用当地水资源,促进当地经济社会的可持续发展。

=水文地质>内蒙古灰腾梁熔岩台地玄武岩地下水浅析孙燕英1,哈图2,陈润红1(1.内蒙古自治区地质环境监测院,内蒙古呼和浩特010020;2.内蒙古地矿地质勘查有限责任公司,内蒙古呼和浩特010020)1摘要2 分析了内蒙古灰腾梁玄武岩台地水文地质特征。

1关键词2 灰腾梁;熔岩台地;玄武岩中图分类号:P641.72文章标识码:B文章编号:1009-0088(2009)02-0045-01近年来随着国内外学者对玄武岩地下水研究工作的不断深入,特别是在玄武岩地层中普遍发现了含锶和偏硅酸的可饮用天然矿泉水,玄武岩裂隙孔洞水已引起人们的高度重视,并被人们广泛利用。

而灰腾梁熔岩台地附近旅游业及地域性产业的蓬勃发展,使得人们对该地区饮用水的水质和水量有了更高的要求。

因此灰腾梁熔岩台地玄武岩裂隙孔洞水的研究,将会在该地区的经济发展中发挥重要作用。

1灰腾梁玄武岩台地的地貌特征灰腾梁玄武岩台地分布于内蒙古乌兰察布市集宁区的西北区域,处于阴山山脉的中东部,是内蒙古乌兰察布地区分布面积最大的一个玄武岩台地,呈近东西向分布,东西长5.20km,南北宽2.60km,面积约13. 52km2。

该台地台面平坦开阔,前缘陡坎明显,坎高一般在50~150m,坡角30b~40b,局部近90b成为峭壁。

其海拔高程1600~2050m,相对高差50~200m。

因长期受风化剥蚀作用,台地中冲沟发育,多为/V0型沟谷,沟宽一般为50~100m,深70~120m。

沟谷中常有泉水出露,向下游汇聚形成了霸王河等河流。

此外在台面上还形成许多碟状洼地,一般呈椭圆形,深浅不一,且常积水成湖,据统计灰腾梁台地上有近百个积水洼地,大小不等,面积一般为0.05~0.30km2,大者可达0.80km2。

2灰腾梁玄武岩台地的贮水成因灰腾梁地区自古近世以来火山活动极为频繁,直至早~中更新世经历了约0.33亿年,发生了多次间歇性玄武岩喷发。

其基底起伏不大,岩性为太古界花岗片麻岩和大理岩、白垩系泥质砂岩、古近系泥岩和砂岩等。

内蒙古地下水研究报告

内蒙古地下水研究报告

摘要:

内蒙古地下水是该地区重要的水资源之一,对于农业、畜牧业和人类生活具有重要意义。

然而,随着经济发展和人口增加,地下水资源面临着日益严重的压力和威胁。

因此,研究内蒙古地下水的情况、水质和可持续利用是非常必要和紧迫的。

本研究通过对内蒙古地下水的调查和采样分析,得出以下结论:

1. 内蒙古地下水主要来源于降水和地表径流,其补给方式主要为河流入渗和地下渗漏。

不同地区的地下水补给方式和补给速度存在差异。

2. 内蒙古地下水水质较为复杂,不同地区和水层的水质差异较大。

部分地区的地下水中存在硝酸盐、重金属等污染物,主要来源于农业和工业活动。

3. 内蒙古地下水资源存在可持续利用的风险。

当前地下水开采量和补给量之间的平衡存在问题,同时过度开采导致地下水位下降。

基于以上结论,本报告提出以下建议:

1. 加强内蒙古地下水监测和调查工作,掌握地下水资源的动态变化和水质状况。

2. 建立健全的地下水管理制度,制定相关政策和措施,合理调配地下水资源,防止过度开采。

3. 加强农业和工业活动的环境监管,减少污染物的排放,保护地下水质量。

4. 推广节水技术和管理措施,提高地下水的利用效率。

5. 开展公众教育和宣传活动,提高公众对地下水资源保护和合理利用的意识。

关键词:内蒙古地下水、水质、可持续利用、监测、管理措施。

内蒙古自治区地下水管理办法正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内蒙古自治区人民政府令(第197号)《内蒙古自治区地下水管理办法》已经2013年7月17日自治区人民政府第六次常务会议审议通过,现予公布,自2013年10月1日起施行。

自治区主席巴特尔2013年8月1日内蒙古自治区地下水管理办法第一章总则第一条为了有效保护和合理开发地下水,根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国水法〉办法》等有关法律、法规,结合自治区实际,制定本办法。

第二条自治区行政区域内地下水规划、保护、利用、监测以及监督管理,应当遵守本办法。

本办法所称地下水,是指赋存于地面以下含水层中的水。

第三条地下水管理应当遵循保护优先、统一规划、厉行节约、综合利用、最严格管理的原则。

第四条旗县级以上人民政府应当建立地下水保护和管理考核体系,鼓励和支持地下水替代水源工程建设、地下水保护和节约先进科学技术的研究、推广和应用。

第五条各级人民政府应当采取最严格的措施,确保符合生活饮用水标准的地下水优先用于城乡居民生活用水。

第六条旗县级以上人民政府水行政主管部门按照分级管理权限,负责本行政区域内地下水统一管理和监督工作。

旗县级以上人民政府环境保护、国土资源、住房城乡建设等部门按照职责分工,负责本行政区域内地下水保护和利用的相关工作。

第七条任何单位和个人都有保护和节约地下水的义务,有权对污染、违法开发、破坏和浪费地下水的行为进行监督和检举。

第二章地下水规则第八条旗县级以上人民政府水行政主管部门应当会同同级有关部门组织开展地下水资源调查评价。

水文内蒙古自治区境内共有大小河流千余条,祖国的第二大河--黄河,由宁夏石咀山附近进入内蒙古,由南向北,围绕鄂尔多斯高原,形成一个马蹄形。

其中流域面积在1 000平方公里以上的河流有107条;流域面积大于300平方公里的有258条。

有近千个大小湖泊。

全区地表水资源为406.60亿立方米,除黄河过境水外,境内自产水源为371亿立方米,占全国总水量的1.67%。

地下水资源为139.35亿立方米,占全国地下水资源的2.9%。

扣除重复水量,全区水资源总量为545.95亿立方米。

年人均占有水量2 370立方米,耕地每公顷平均占有水量l万立方米,平均产水模数为4.4l万立方米/平方公里。

内蒙古水资源在地区、时程的分布上很不均匀,且与人口和耕地分布不相适应。

东部地区黑龙江流域土地面积占全区的27%,耕地面积占全区的20%,人口占全区的18%,而水资源总量占全区的65%,人均占有水量8 420立方米,为全区均值的3.6倍。

中西部地区的西辽河、海滦河、黄河 3个流域总面积占全区的26%,耕地占全区的30%,人口占全区的66%,但水资源仅占全区25%,其中除黄河沿岸可利用部分过境水外,大部分地区水资源紧缺。

地表水内蒙古自治区平均地表年径流量约291亿立方米,占河川径流总量的78%;多年平均径流量为80亿立方米,占河川径流总量的22%。

由于河川径流受大气降水及下垫面因素的影响,年径流量地区分布不均,水资源也不平衡,局部地区水量富而有余,而大部分地区干旱缺水。

同时,河川径流年内分布不均,年际间变化比较大。

年降水集中在6~8月,汛期径流量占全区径流量的60~80% 。

历年间径流量大小不匀,相差很大。

年径流量最大与最小的比值,东部林区各河流为4~12;中部各河流为6~22;西部地区各河流高达26以上。

此外,从区外流入自治区境内的河川径流量有330.6亿立方米,其中黄河入境的平均年径流量315亿立方米,额济纳河8.4 亿立方米。

内蒙古自治区人民政府关于公布自治区地下水超采区及禁采区和限采范围

的通知

正文:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内蒙古自治区人民政府关于公布自治区地下水超采区及禁采区和限采范围的通知

内政发〔2015〕3号

各盟行政公署、市人民政府,自治区各委、办、厅、局,各大企业、事业单位:

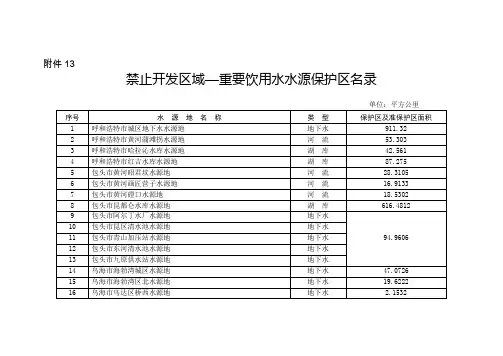

经核定,自治区划定地下水超采区33个,在超采区的基础上划定了禁采区,超采区中其他区域为限采区,现予公布。

各地区、各部门要依照《中华人民共和国水法》、《内蒙古自治区地下水管理办法》等法律法规,按照《内蒙古自治区地下水保护行动计划》目标要求,做好禁采区封闭地下水源井和限采区限采及地下水管理和保护工作。

附件

内蒙古自治区地下水禁采区与限采区划分2015年1月12日

附件

内蒙古自治区地下水禁采区与限采区划分——结束——。

内蒙古地区水资源利用现状及改善措施分析我国内蒙古地区幅员辽阔,但水资源相对匮乏,远远落后于全国人均水平,且区内近来农牧业发展迅速,对水资源依赖及开发程度日益增加,造成了多地出现用水短缺问题。

本文介绍了内蒙古地区水资源赋存特点和利用现状,并提出了一些改善用水矛盾的几项措施。

标签:内蒙古;水资源;现状;改善措施0、引言随着我国“西部大开发”战略的不断深入,内蒙古地区的经济建设必然迎来新阶段,而用水矛盾问题必然日益突出。

根据权威部门预测:截止到2020年,内蒙古水资源缺口高达110亿m3,如果不采取相应措施,必然会造成很大影响。

1、内蒙古地区水资源分布特点(1)水资源地区分布不均匀内蒙古自治区地跨东北、华北、西北广大地区,属于典型的大陆性季风气候,年降水从东向西逐步递减,相差达3-6倍以上。

其中东部靠近松花江流域地区水资源丰富,而靠近西部的一些内陆河流域水资源缺乏。

(2)水资源补给时间不均匀内陆地区的水资源补给主要依靠降水及河流汛期。

内蒙古降水量集中于夏季(6-9月份),这期间降水量占到全年总降水的60%以上,而且多以暴雨形式出现。

而其他季节性降水补给很少,造成干旱问题严重。

(3)水资源与人口、耕地分布不匹配在松花江流域附近分布着全区19.2%的人口和23.6%的耕地,但是其水资源含量就占据全区的64.2%。

而黄河及辽河流域分布全区61.5%的人口和55%的耕地,但是其水资源仅占到全区的24.4%。

这种不匹配问题给水资源供需带来很大的矛盾。

2、目前内蒙古水资源利用现状随着我国内陆经济的逐步发展,内蒙古自治区的各项工作都取得很大进步。

由于经济社会发展的需要,区内水资源年利用量也逐步升高,在2015年达到186.3亿m3,其中包含地表水120.4亿m3,地下水65.9亿m3。

其利用具体项目情况详见下表1所示,从表中可以看出农牧业是当前的用水大户,占到86.58%,因此也是节水改革的重点对象。

3、水资源利用的改善措施分析3.1 发展高效节水农业由于资金、技术等方面的限制,当前内蒙古自治区多地农业灌溉基础设施落后,依然采用传统漫灌形式,灌溉水利用率仅能达到30%左右,而且灌溉效果差,造成很大的水资源浪费。

区域治理水利资源与建设内蒙古河套平原区地下水砷分布规律研究刘文艳1 张紫茹2 辛荣元1 王志强1 韦凤羽21.内蒙古自治区第七地质矿产勘查开发院,内蒙古 呼和浩特 0100202.内蒙古地质工程有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010010摘要:为探究五原县地下水砷含量的分布规律,在分析利用现有资料的基础上,通过地面调查、机民井取样分析、电测井及抽水孔水质化验等工作,以及研究区地下水水质特点及供水要求,系统地分析研究区水平和垂直方向水质结构。

在本文研究深度、范围内,研究区高砷地下水(As含量≥0.05mg/l)分布较广泛。

关键词:五原县;地下水;砷;分布规律我国是地方性砷中毒的重灾区,饮水型砷中毒分布在山西、内蒙古、新疆、宁夏、吉林、四川、安徽、青海、黑龙江、河南等省,其中以山西、内蒙古病情最重[1]。

内蒙古自治区是地下水砷污染范围最大、暴露人口最多、中毒情况最为严重的地区。

砷中毒区域涉及巴彦淖尔市临河区、杭锦后旗、五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、蹬口县等11个旗县,区域面积达30000km2,涉及30万人,患病人数超过2000人。

其中,河套平原是最典型的高砷地下水分布区,地下水最大砷浓度达857μg /L。

该平原地下水中稀土元素异常较好的反应了砷含量的变化规律。

地下水砷含量不仅受地表排干和灌渠的影响,还与地表/近地表的黏土层分布有关。

此外地下水中有机胶体,特别是分子量在5-10kDa之间的有机胶体,与地下水砷含量密切相关,可以影响砷在含水层中的迁移转化。

在以往研究的基础上,选择河套平原区五原县一个典型高砷地下水分布区作为研究区。

一、研究区概况该典型高砷地下水分布区位于内蒙古自治区河套平原腹地中东部隆兴昌镇及其西南,本区属温带大陆性干旱、半干旱气候区。

多年平均降水量162.9mm,多年平均蒸发量2094.7mm,多年平均气温7.37℃,其中多年平均气温最高为9.2℃,多年平均气温最低为9.2℃,最大冻结深度1.73m。

内蒙古阿拉善古日乃湖地区地下水来源探讨古日乃湖地区位于我国内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗东南部,其西侧为我国第二大内陆河——黑河,东侧为属于我国四大沙漠之一的巴丹吉林沙漠。

研究区属于我国西北内陆极干旱地区,气候干燥,降水稀少,年降水量不足50mm,但蒸发量却高达2000mm。

古日乃湖地区湖水荡漾、泉眼密布、芦苇茂密,地下水丰富且埋藏很浅,其充足的地下水补给来源深受中外科学家的关注。

论文在野外剖面、露头观察、水样采集,并利用相关软件进行水化学数据处理的基础上,对比其与相邻的黑河流域、巴丹吉林沙漠水化学和同位素特征,探讨了研究区地下水的来源。

水化学和同位素数据分析表明:古日乃湖地区TDS值1143<sup>5</sup>2619mg/L,沿古日乃湖由东向西,矿化度不断变小,从盐水逐渐变为微咸水。

水样中阴离子在湖区以氯离子和硫酸根离子为主,由湖区向西转变为以重碳酸根离子为主,阳离子一直以钠离子为主。

水化学类型从Cl·SO<sub>4</sub>-Na型转化为HCO<sub>3</sub>·CO<sub>3</sub>-Na型水,最终变成HCO<sub>3</sub>·SO<sub>4</sub>·Cl-Na型水,古日乃湖区同位素δD值介于-54‰<sup>-</sup>20.4‰、δ<sup>18</sup>O值介于-2.7‰<sup>2</sup>‰;黑河流域河水TDS为524<sup>9</sup>827mg/L,上游地区戈壁带地下水中阳离子以钙离子占优势,阴离子以重碳酸根离子占优势,水化学类型为HCO<sub>3</sub>·SO<sub>4</sub>-Ca·Mg;到下游地下水位高,蒸发剧烈的额济纳地区,阳离子以钠离子、阴离子以氯离子占优势,水化学类型变为Cl·SO<sub>4</sub>-Na。

内蒙古自治区西部地区找水工作总结 王兵 董建国 吕英 李志 (内蒙古自治区地质调查院) 内蒙古自治区位于祖国北部边疆,横跨中国西北、华北、东北三大地区,地处亚洲中部蒙古高原的东南部及其周边地带,地形以高原为主,平均海拔1000m左右。

地域辽阔,区内地形复杂,各地差异很大。

地理座标东径97°12′-126°04′;北纬37°24′-53°23′。

自东而西绵亘2400多公里,南北跨越1700余公里,人口2329.82万人,总面积118.32万km2。

1.内蒙古西部地区缺水状况 1.1 地理位置 内蒙古西部地区主要包括阿拉善盟、巴彦淖尔盟、乌海市、鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市、乌兰察布盟、锡林郭勒盟等行政区,面积72万Km2,总人口1144万人,其中农牧民人口627万人,占总人口比例的54.8%。

1.2 气象条件 内蒙古西部地区属典型的干旱半干旱大陆性气候区,气候特征表现为:冬季漫长严寒,多寒潮天气;春季干旱,多大风天气;夏季短促温热;秋季气候剧降。

气温年变差和日变差较大,降水量少,蒸发强烈。

气候干燥、干旱、风、雪、寒潮、洪涝等自然灾害频繁。

降水量分布自东向西递减,年降水量一般在150-400mm之间,且时空分布不均,多集中在6-8月份,此段时间的降水量占全年总量的60%-75%;巴彦淖尔盟西部、阿拉善盟大部分地区年降水量在100mm左右、额吉纳旗年降水总量只有37.9mm,是自治区降水量最少的地区。

多年平均蒸发量(E601)在2000-3500mm之间。

年平均风速从东向西、由南向北增加,绝大部分地区年平均风速在3m/s以上,大风日数以内蒙古高原地区最多,一般在50-75天,大风日数的70%出现在春季。

1.3水文 自治区西部地区,基本上没有常年的河流,大部分地区年径流深小于5mm,属不产流区,地表水资源极其贫乏,地表水的利用率极低。

1.4缺水状况 自治区西部地区处于干旱、半干旱地区,属大陆性季风气候,降水量少,蒸发强烈,十年九旱,水资源十分匮乏,基本无地表水源,地下水是人畜饮水的主要水源。

内蒙古地下水资源环境问题研究及对策——内蒙古自治区国土资源厅王剑民进入二十一世纪以来,全球性水资源短缺问题显得非常突出。

据统计,全国有1/4的国土面积缺水,1/10地区的水资源仅能满足人类生存的基本要求,正常年份缺水量近400×108m3。

由于不合理开发水资源,导致区域性地下水位下降、水源地枯竭、引发大面积的地面沉降、植被死亡、湿地消失等一系列灾害和生态环境问题。

地下水污染已经扩展到全国大部分城市,由于地下水质下降,造成300多个城市供水紧张,已经严重威胁到经济社会的可持续发展,必须着力解决地下水资源可持续利用,防治自然和人为作用下的地下水环境破坏,加强地下水资源保护和科学合理开发利用。

内蒙古自治区地处祖国边疆,总土地面积118.3×104km2,占全国总面积12.3%,区内人口2378.6×104人,全区地下水资源为321.22×108m3/a。

从总体看,内蒙古地下水资源并不丰富,区内地表水系不发育,水资源较贫乏,而且分布不均匀。

东部、东南部降水量大,地下水资源较丰富,而西部、北部降水量少,地下水资源较贫乏。

水资源的短缺及其不均匀性严重制约着自治区国民经济的发展,因此,充分认识内蒙古地下水资源的现状,合理开发与利用地下水资源,积极探寻解决地下水资源生态环境问题的新方法,新途径,在自治区经济建设中具有十分重要的意义。

一、水文地质条件内蒙古自治区基本上属于高原型地貌,但内部各地地貌形态、成因类型、地层岩性、地质构造不尽相同。

据此可将全区地下水划分为大兴安岭山地、西辽河平原、内蒙古北部高原、阴山山地、河套平原、鄂尔多斯高原和阿拉善高原七个水文地质区。

1、地下水系统划分1自治区分内陆和外流两大水系。

外流水系进一步分为额尔古纳河、西辽河、海河、滦河、黄河水系;内陆水系分为阿拉善高原、阴山北部高原内陆水系。

根据本区地表水流域及地貌状态将自治区划分为8个地下水系统,25个亚系统,其地貌及水文特征见表1。

内蒙古自治区地下水分布概况

内蒙古自治区地下水分布规律

内蒙古自治区面积约118.3万平方公里,其地下水分布受气候的影响,明显有由东向西、由南向北减少的分带性。

同时因地下水储存地质条件与岩性的不同而有明显的差异性。

内蒙古自治区多年降水量从东部的鄂伦春自治旗一带486毫米向西至额济纳旗减至37毫米,蒸发量相应由1000毫米增至3000毫米以上。

从东到西跨越半湿润、半干旱、干旱三个气候带。

在自然景观上从森林草原向典型草原、荒漠草原、荒漠过渡。

地下水沿此方向逐渐减少,含水层逐渐变薄,地下水资源逐渐贫乏。

干旱、半干旱地下水水质特征逐渐明显,如大陆盐化逐渐加重,地下水中Cl、SO4、Na离子与F、NO3含量逐渐增加,水质逐渐变坏等。

地下水储存条件,因含水层岩性不同可分为以松散岩类为主的孔隙水、以碎屑岩类为主的裂隙孔隙水、以碳酸岩类为主的裂隙溶洞水、以基岩为主的裂隙水。

它又可根据储水构造与地貌的不同,划分不同的类型。

初步可划为十种类型。

第一类为第四系断陷盆地地下水。

主要分布在河套平原、西辽河平原与乌兰布和沙漠。

其特点是含水层厚度大,水量丰富,是内蒙古自治区地下水开发最有远景地区。

含水层主要是第四系冲洪积与冲湖积砂砾石与砂。

地下水水量、水质、水位埋藏有由山前向平原中部变小、变差、变浅的规律。

第二类为第四系断拗陷盆地地下水。

主要分布在自治区境内几大

沙漠区。

如巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、库布其沙漠、毛乌素沙漠、浑善达克沙漠。

其含水层主要为第四系湖积砂,地下水主要靠大气降水补给,受气候影响,地下水补给能力由东向西减弱,地下水富水性也由东向西变差。

因湖积砂透水性好,降水易补给,使各沙漠下部都有较丰富的地下水,尚有由盆地边缘向盆地中部含水层变厚、水量变富的规律,水质一般都较好,矿化度小于1.0克/升。

局部洼地,水质较差,有的形成盐碱湖。

各沙漠区是自治区富水地段之一。

第三类是第四系河谷冲积平原地下水。

主要分布在额济纳河谷平原与大兴安岭东麓地段。

由河谷冲积扇或河流三角洲组成。

含水层为第四系砂、砂砾石。

其地下水富水程度,初受侧向补给量影响外,主要受河流地表水补给的影响,常因地表水径流量的多少而变化。

其含水层岩性、水量、水位埋藏、水质有由冲积扇或三角洲顶部向边部变细、变小、变浅、变差的规律,是自治区富水地段之一。

第四类是河谷洼地地下水。

呈零星线状分布于自治区全区,是自治区应用最广的主要供水含水层。

含水层由第四系冲洪积砂、砂砾石组成。

其地下水分布受气候影响甚大,含水层厚度、水量、水质,均有随气候由东向西、由南向北变薄、变小、变差的规律。

第五类为第三系断拗陷盆地地下水。

主要分布在内蒙古高原,含水层富水程度远不如第四系,含水层主要为河流相与湖沼相砂岩、砂砾岩。

湖沼相砂岩、砂砾岩一般夹于厚层泥岩中,含水层薄,水量也小,水质相对也差。

河流相砂岩、砂砾岩含水层,无论厚度、水量、水质相应比湖沼相含水层厚,水量大,水质好。

第六类是以砂岩、砂砾岩沉积为主的白垩系拗陷盆地地下水。

主要分布在鄂尔多斯高原,含水层厚度与富水性受砂岩、砂砾岩胶结程度的影响,由于砂岩、砂砾岩胶结程度不同,不同地区的富水程度亦不同。

总体而言,由于含水层厚度大,胶结程度较差,水量较大。

是自治区白垩系含水层最富水地段。

第七类是以厚层泥岩中所夹的砂岩、砂砾岩含水为主的断拗陷盆地地下水。

主要分布在内蒙古高原与阿拉善高原。

由于含水层薄,水量一般不大。

含水层有由盆地边缘向盆地中部颗粒变细,水量变小,水质变差的规律。

第八类是山间盆地地下水。

主要分布在阴山山地及阿拉善高原山间盆地中。

其中以第四系断陷盆地地下水最丰富,其它依次为第四系断拗陷盆地、第三系断拗陷盆地、白垩系断拗陷盆地。

断陷盆地地下水相对较拗陷盆地丰富,地下水分布规律也不同。

断陷盆地地下水含水层厚度、水量、水质有从盆地边缘向盆地中部变薄、变小、变差的规律;拗陷盆地含水层厚度、水量、水质则由盆地边缘向盆地中部变厚、变大、变差的规律。

第九类为石灰岩溶洞地下水。

主要分布在寒武奥陶系石灰岩发育区。

其水量变化甚大,大者单井出水量每日可达数千立方米,小者仅数十立方米,主要视溶岩发育程度、地下水补给来源与汇水情况而定。

水质好,矿化度一般小于1.0克/升。

第十类为白垩系前基岩裂隙地下水。

主要分布于自治区内各山区与丘陵区,以裂隙水为主,水量大小受断裂与裂隙密度与大小的控制,

也受气候的影响。

在自治区范围内,从东向西,裂隙富水程度变弱、水量变小,水质变差。

在西部阿拉善盟额济纳旗一带,基岩裂隙水由于垂直蒸发浓缩,矿化度可高达29克/升,难以利用。

自治区地下水主要靠降水入渗补给。

地下水年总补给量为327.2亿米3,其中降水入渗量297.1亿米3,占总补给量的90.8%;引黄灌溉及河水入渗补给量30.0亿米3,占9.2%。

在补给资源分配上,每年山区157.50亿米3,占补给资源的48.14%;高平原24.58亿米3,占7.52%;平原区83.30亿米3,占25.47%;沙漠区53.64亿米3,占16.40%;山间盆地8.11亿米3,占2.47%。

开采资源每年155.44亿米3。

其中山区45.45亿米3,占开采资源的29.24%;高平原2.68亿米3,占1.72%;平原83.33亿米3,占53.61%;沙漠16.09亿米3,占10.35%;山间盆地7.89亿米3,占5.08%。

山区地下水大部分排泄于沟谷,常形成地表径流。

随着河谷地下水开采,有部分地表水转化为地下水,作为地下水开采资源。

自治区地下水,根据地下水赋存条件及水文地质特征的差异性,可分为大兴安岭、西辽河平原、内蒙古高原、阴山山地、河套平原、鄂尔多斯高原、阿拉善高原等七个水文地质区。

它们的地质结构、含水层岩性与时代、地下水补径排条件与地形地貌上都有各自特点,在水文地质条件上有明显差异。