(1)第四章第一节从新民主主义到社会会主义的转变(2013年3月最新修订)

- 格式:ppt

- 大小:5.44 MB

- 文档页数:33

从新民主主义到社会主义的改变笔记一、背景介绍在我国领导下,我国经历了从新民主主义社会向社会主义社会的转变。

这一历史转变对我国的政治、经济、文化和社会生活产生了深远的影响,也为世界上其他国家的社会主义建设提供了宝贵的经验。

本文将从新民主主义到社会主义的改变角度,探讨这一历史进程中的重要内容和内涵。

二、新民主主义社会的特征1. 民主主义革命的成果在新民主主义社会阶段,我国领导的人民革命取得了伟大胜利。

通过、反动派和国共合作等手段,实现了国家独立和人民解放,确立了政治权力的新秩序。

新我国成立后,确立,国家独立、民主和人民解放成为新我国的主要特征。

2. 社会主义因素初现在新民主主义社会阶段,社会主义的因素也开始显示出来。

在新我国成立初期,我国领导下的社会主义改造试点工作取得初步成功。

从农村到城市的各种生产资料也逐步实现了社会主义改造。

三、实现新民主主义到社会主义的改变1. 党的正确领导我国的正确领导是实现新民主主义到社会主义改变的根本保证。

通过理论的指引和思想的指导,我国不断解决经济、政治、文化、国防等重大问题,在我国特色社会主义道路上不断前进。

2. 推进社会主义改造在新民主主义到社会主义的历史转型中,推进国有企业改造、以及对外资本、封建思想的抵制,是我国实现转型的重要举措。

通过这些改革和措施,逐步实现了生产资料的社会主义所有制,并为社会主义制度的确立奠定了基础。

3. 社会主义建设的道路探索在实现新民主主义到社会主义的改变过程中,我国充分发挥各族人民的积极性和创造力,积极探索我国特色社会主义建设道路。

我国领导下,通过不断探索和实践,找到了一条适合我国国情的社会主义建设道路。

四、新时期社会主义的内涵1. 社会主义核心价值观在新时期,我国社会主义核心价值观成为了引领全社会行为规范和道德准则的重要精神支柱,为社会主义建设提供了理论指导和根本遵循。

2. 实现全面建设小康社会目标我国在新时期提出了全面建设小康社会目标,并不断推进全面深化改革和扩大对外开放,在政治、经济、文化、社会等各个领域进行全面建设。

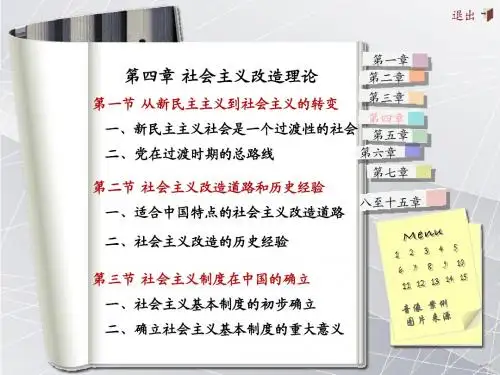

第四章。

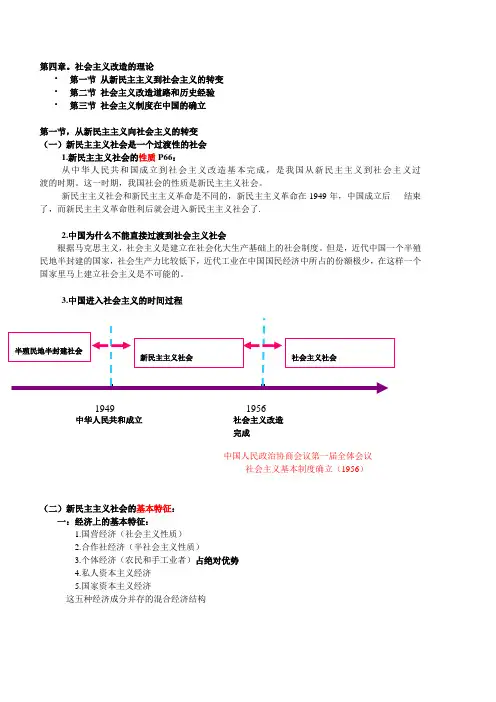

社会主义改造的理论•第一节从新民主主义到社会主义的转变•第二节社会主义改造道路和历史经验•第三节社会主义制度在中国的确立第一节,从新民主主义向社会主义的转变(一)新民主主义社会是一个过渡性的社会1.新民主主义社会的性质P66:从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义到社会主义过渡的时期。

这一时期,我国社会的性质是新民主主义社会。

新民主主义社会和新民主主义革命是不同的,新民主主义革命在1949年,中国成立后结束了,而新民主主义革命胜利后就会进入新民主主义社会了.2.中国为什么不能直接过渡到社会主义社会根据马克思主义,社会主义是建立在社会化大生产基础上的社会制度。

但是,近代中国一个半殖民地半封建的国家,社会生产力比较低下,近代工业在中国国民经济中所占的份额极少,在这样一个国家里马上建立社会主义是不可能的。

3.中国进入社会主义的时间过程1949 1956中华人民共和成立社会主义改造完成中国人民政治协商会议第一届全体会议社会主义基本制度确立(1956)(二)新民主主义社会的基本特征:一:经济上的基本特征:1.国营经济(社会主义性质)2.合作社经济(半社会主义性质)3.个体经济(农民和手工业者)占绝对优势4.私人资本主义经济5.国家资本主义经济这五种经济成分并存的混合经济结构这五种经济成分确切的说应该是三种:1.社会主义经济2.个体经济3.资本主义经济三种阶级的基本力量二:三种阶级的基本力量:1.工人阶级2.农民阶级和其他小资产阶级3..民族资产阶级P67;这三种基本的经济成分及与之相联系的三种基本的阶级力量之间的矛盾,就集中表现为社会主义和资本主义两条道路,工人阶级和资产阶级两个阶级矛盾。

随着土地改革的基本完成,工人阶级和资产阶级两个阶级的矛盾逐步成为国内的主要矛盾。

解决了这一矛盾,才能使中国社会实现向社会主义的改变。

(三)民族资产阶级仍然是一个具有两面性的阶级1.既有剥削工人的一面,又有接受工人阶级及其政党领导的一面2.民族资产阶级与工人阶级的矛盾也具有两重性,既有剥削者与被剥削者的阶级利益相互对立的对抗性的一面,,又有相互合作,具有相同利益的非对抗性的一面3对于工人阶级和社会主义革命来说,民族资产阶级作为一个剥削阶级是被消灭的对象,4.作为可以接受工人阶级其政党领导的社会力量,又是团结和改造的对象。

第四章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义到社会主义过渡的时期。

这一时期,我国社会的性质是新民主主义社会。

新民主主义不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

新民主主义社会的五种经济成分:∙国营经济2. 合作社经济3. 国家资本主义经济4.个体经济5.私人资本主义经济在新民主主义社会中,既有社会主义因素,也有资本主义因素。

其中,社会主义的因素不论在经济上还是政治上,都已经居于领导地位,但非社会主义因素仍有很大的比重。

主要的阶级成分:工人阶级农民阶级和其他小资产阶级民族资产阶级新民主主义社会的主要矛盾1949—1952年人民大众分为帝国主义,国民党残余势力和地主阶级土地改革的完成,国内阶级关系发生了历史性的变化。

土地革命完成后国内的主要矛盾是:工人阶级同资产阶级的矛盾。

结论1.我国新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是一个由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

2.新民主主义社会是属于社会主义体系的,是逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

二、党在过渡时期的总路线毛泽东和党的其他领导人的认识经历了一个发展变化的过程。

即:从先搞工业化建设、再一举过渡的设想,发展变化为建设和改造同时并举、从彻底完成民主革命起即逐步过渡。

初步的设想:1.1951年前后,党内大体形成了先用三个五年计划搞工业化建设,再向社会主义过渡的共识。

第一,关于过渡时间,认为需要一个相当长的新民主主义建设和个体农业的集体化。

阶段,估计大约15年至20年时间。

第二,关于转变条件,认为只有先实现了国家工业化,才能实现私营企业国有化第三,关于过渡步骤和方式,毛泽东的提法是“全线进攻”,一举完成向社会主义过渡,但方式是和平地和有代价地消灭资本主义。

∙从1949年到1952年,经过三年经济恢复,我国工业生产总产值增长了145%,农业生产总产值增长了48.5%。

第四章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会1949年10月1日,中华人民共和国的成立,标志着中国新民主主义革命已经取得了基本的胜利,中国从半殖民地半封建社会进入了新民主主义社会,也是从新民主主义向社会主义过渡的开始。

案例:共和国的起点从1949年开国奠基开始,中国人民进入新民主主义社会时期,在这个阶段,党领导人民,从一穷二白的基础起家,在严峻的国内外形势下,开始为巩固新生的人民政权奋斗。

奋斗的起点,是一个什么样子呢?新中国成立后,接收的是国民党留下的一个千疮百孔的烂摊子。

在国内政治上,反革命势力的破坏活动极为猖狂。

大批潜伏在城乡的反动党团骨干分子和特务分子,以及聚集在城市的帮会把头和地痞流氓,还有盘踞在农村的恶霸、土匪、反动会道门头目,则在暗中窥测方向,伺机发难。

1950年1—10月,全国就侦破和镇压反革命暴乱816起。

经济上,工农业生产萎缩,产量锐减。

另外,大量厂矿倒闭,耕地荒芜,生产凋敝,城乡萧条。

旧中国连年的战祸,使得厂矿资金短缺,原料枯竭,停产停业。

国民党时期的通货膨胀政策,又使得物价以天文数字飞涨。

据有关资料显示,同是100元法币,1937年可以买到两头壮牛,1949年则只能买到一根缝衣针。

而投机资本家又雪上加霜,套购粮食、燃料、五金等生活必需品和生产原材料,哄抬物价,扰乱市场。

加之当时生产停滞,物资匮乏,从1949年4月到1950年2月,全国先后刮起四次涨价风。

如1949年11月,上海的粮食、棉纱、五金、化工产品等每天上涨20~30%。

在国际上以美国为首的西方阵营,在政治上孤立中国,在经济上实行封锁和禁运。

1950年12月3日,美国宣布对中国实行全面禁运。

更为严重的是,美国在军事上对中国进行威胁。

一方面,它插手台湾问题的解决,派第七舰队进入台湾海峡,并和蒋介石密谋,成立“美国驻台军事联络组”,由麦克阿瑟统一指挥双方陆海空军,“共同防守”台湾;另一方面,美国勾结亚洲一些国家的反动势力,结成双边或多边的军事联盟,签订《美日安全条约》、《美韩共同防御条约》、《东南亚集体防务条约》等,对中国形成一个从日本经韩国、台湾、菲律宾等国家和地区的新月形军事包围圈。

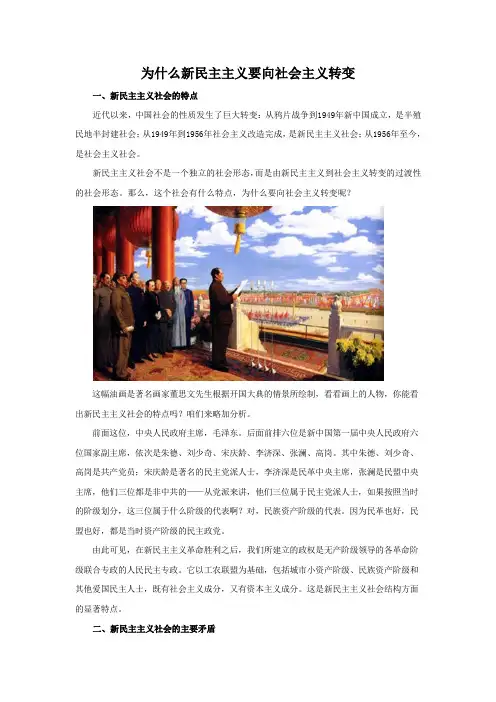

为什么新民主主义要向社会主义转变一、新民主主义社会的特点近代以来,中国社会的性质发生了巨大转变:从鸦片战争到1949年新中国成立,是半殖民地半封建社会;从1949年到1956年社会主义改造完成,是新民主主义社会;从1956年至今,是社会主义社会。

新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

那么,这个社会有什么特点,为什么要向社会主义转变呢?这幅油画是著名画家董思文先生根据开国大典的情景所绘制,看看画上的人物,你能看出新民主主义社会的特点吗?咱们来略加分析。

前面这位,中央人民政府主席,毛泽东。

后面前排六位是新中国第一届中央人民政府六位国家副主席,依次是朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗。

其中朱德、刘少奇、高岗是共产党员;宋庆龄是著名的民主党派人士,李济深是民革中央主席,张澜是民盟中央主席,他们三位都是非中共的——从党派来讲,他们三位属于民主党派人士,如果按照当时的阶级划分,这三位属于什么阶级的代表啊?对,民族资产阶级的代表。

因为民革也好,民盟也好,都是当时资产阶级的民主政党。

由此可见,在新民主主义革命胜利之后,我们所建立的政权是无产阶级领导的各革命阶级联合专政的人民民主专政。

它以工农联盟为基础,包括城市小资产阶级、民族资产阶级和其他爱国民主人士,既有社会主义成分,又有资本主义成分。

这是新民主主义社会结构方面的显著特点。

二、新民主主义社会的主要矛盾民族资产阶级作为一个阶级还存在,并在国家政权中占有一定地位。

然而,与推翻“三座大山”的新民主主义革命时期不同,此时的资产阶级在和平时期表现出了他落后的一面,与无产阶级之间的矛盾也日益凸显。

交锋:新中国经济第一战——陈云“三战”上海滩1949年7月,在投机商的推波助澜下,新中国经历了第一次也是最严重的一次物价暴涨。

为了稳定市场,控制物价,时任中央财政经济委员会(即中财委)主任的陈云飞抵上海,在这个资本家力量最雄厚、也是投机倒把最厉害的地方,与上海滩的资产阶级“大佬”们先后展开了三场较量,分别是银元风波、棉纱大战与粮食抢购,此次斗争被称为新中国经济第一战。

第四章。

社会主义改造的理论•第一节从新民主主义到社会主义的转变•第二节社会主义改造道路和历史经验•第三节社会主义制度在中国的确立1.?中国半殖民地半封建的国家里,取得民族民主革命胜利后,建立了一个什么样的社会“在资本主义和共产主义之间有一个过渡时期,这在理论上是毫无疑义的。

这个过渡时期不能不兼有这两种社会经济结构的特点或特性。

这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期”。

——列宁由资本主义向共产主义过渡的时期新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是属于社会主义体系,并要逐步过渡到社会主义社会的,具有过渡性质的社会。

“要建立以中国无产阶级为首领的中国各个革命阶级联合专政的新民主主义的社会,以完结其第一阶段。

然后再使之发展到第二阶段,以建立中国社会主义的社会。

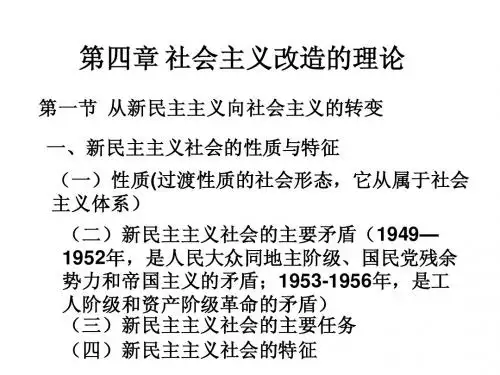

”----毛泽东---------为什么新民主主义革命胜利后,不是直接过渡到社会主义社会,而必须先建立新民主主义社会,然后逐步过渡到社会主义社会呢?1.这主要是中国当时还不具备直接过渡社会主义的物质条件第一节,从新民主主义向社会主义的转变(一)新民主主义社会是一个过渡性的社会1.新民主主义社会的性质和特征1949年10月1日,中华人民共和国的成立,标志着半殖民地半封建社会的结束,也标志着中国进入了新民主主义社会,也就是从新民主主义向社会主义过渡的开始。

新民主主义社会和新民主主义革命是不同的,新民主主义革命在1949年,中国成立后就结束了,而新民主主义革命胜利后就会进入新民主主义社会了.新民主主义社会的基本特征:一。

经济上的基本特征:1.国营经济(社会主义性质)2.合作社经济(半社会主义性质)3.个体经济(农民和手工业者)4.。

私人资本主义经济5..国家资本主义经济这五种经济成分并存的混合经济结构这五种经济成分确切的说应该是三种:1.社会主义经济2.个体经济3.资本主义经济•为什么?因为半社.会主义性质的合作社经济是个体经济向社会主义集体经济过的形式;国家资本主义经济是私人资本主义经济向社会主义国营经济过渡的形式。

《从新民主主义社会到社会主义社会的转变》讲课稿导入:教师:同学们,上课之前呢,检查一下上节课的学习内容。

一百年来,中国共产党带领人民群众创造了哪些成就?学生:新民主主义革命的伟大成就;社会主义革命和建设的伟大成就;改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就;新时代中国特色社会主义的伟大成就。

非常好,上节课结束了中国革命的上篇“新民主主义革命理论”的内容,这节课老师就带领同学们走进中国革命的下篇“社会主义改造(革命)理论”。

共产党带领人民完成了新民主主义革命的胜利,成立了中华人民共和国,新中国成立后就是社会主义社会了吗?当然不是,我们进入的是带有过渡性质的新民主主义社会。

那么,我们为什么要从新民主主义社会过渡到社会主义社会呢?这节课让我们一起,从那段红色的峥嵘岁月里去寻找答案。

一、出卷人--抛出问题改变现状--实现工业化,发展生产力让我们来看一个视频播放视频——新中国阅兵开国第一次阅兵式,场面很壮观,飞机、火炮、坦克、装甲车一一亮相,但没有一个是我们自己生产的。

这次阅兵是中国最悲酸的阅兵。

毛泽东指出:我们现在能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

教师:为什么是这样呢?是不是因为就是因为穷?学生:是。

教师:对,因为新中国刚成立,基础弱,技术落后,生产力低。

如果你是国家领导人,你会怎么办呢?学生:大力发展工业,实现国家的工业化,提高生产力。

教师:很好,毛主席就是这样想的。

实现国家的工业化,尤其是发展独立的重工业,建立强大的现代化国防,几乎是所有刚从殖民地半殖民地解放出来的国家所一致的目标,区别只在于能不能实现,以及用什么样的路径去实现。

二、答卷人--给出答案道路选择--社会主义工业化当时摆在毛泽东面前的,就是这样一个极难思索的问题。

要在中国这样一个贫穷落后的国家实现工业化,应当采取怎样的方针?从世界各国实现工业化的途径来看,无外乎两种。

第四章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会:1、新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

2、新民主主义社会存在五种经济成分。

①社会主义性质的国营经济,②半社会主义性质合作社经济,③农民和手工业的个体经济④私人资本主义经济,⑤国家资本主义经济。

3、新民主主义社会的阶级构成。

主要表现为三种基本的阶级力量:工人阶级、农民阶级和其他小资产阶级、民族资产阶级。

由于社会主义的因素在政治上和经济上都处于领导地位并起着决定作用,因此,新民主主义社会属于社会主义的体系,并必然过渡到社会主义社会。

二、党在过渡时期的总路线1、过渡时期总路线的提出1949年党的七届二中全会提出,使中国“稳步地由农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”的思想。

1953年6月毛泽东在中央政治局会议上正式提出了过渡时期的总路线。

同年12月形成关于总路线的完整的表述:“从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

党在这个时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

”2、过渡时期总路线的内容这条总路线的内容被概括为“一化三改”。

“一化”即社会主义工业化;“三改”即对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

它们之间相互联系,不可分离,可以比喻为鸟的“主体”和“两翼”。

“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”,两者相互促进,相互相成。

这是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线,体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。

3、党在过渡时期的总路线反映了历史的必然性:第一,实现社会主义工业化是国家独立和富强的必然要求。

第二,为了实现工业化必须对个体经济和私营资本主义工商业进行社会主义改造。

从新民主主义到社会主义的改变笔记从新民主主义到社会主义的改变笔记一、引言在中华人民共和国的发展历程中,从新民主主义到社会主义的转变是一个关键的阶段。

这一转变不仅影响了中国的政治、经济和社会结构,也直接关系到中国的道路选择和发展方向。

本文将对这一转变进行全面评估,并从深度和广度的角度分析其影响和意义。

二、新民主主义的形成和基本特点1.1 新民主主义的起源新民主主义的起源可以追溯到中国革命的初期,秉承着孙中山的三民主义思想,旨在结束封建帝制统治,建立一个民主、自由和平等的社会秩序。

1.2 新民主主义的基本特点新民主主义的基本特点是:以工人、农民和小资产阶级为主力军,实行人民民主,发展新兴工业,坚持土地改革,推动教育事业发展,加强卫生保健体系建设,推进国防工业的崛起。

三、社会主义的逐步确立2.1 社会主义思潮的兴起社会主义思潮在中国的兴起可以追溯到20世纪初,受到国际共产主义运动的影响,马克思主义思想开始在中国传播。

2.2 社会主义的逐步确立在新民主主义的基础上,中国逐渐确立了社会主义制度。

这一过程主要可以分为以下几个阶段:3.1 第一个阶段:过渡时期这个阶段主要是指新中国成立后,国内外形势的复杂性,以及在经济、社会和政治方面推进社会主义改革的阶段。

这一阶段的主要任务是实现国有经济的巩固和发展,加强农村集体经济的建设。

3.2 第二个阶段:对生产力的全面发展在这个阶段,中国政府开始实施一系列的经济改革政策,旨在加快国民经济的发展。

这包括农业集体化、工业化建设、科技创新、教育体制改革等。

3.3 第三个阶段:社会主义建设的全面推进在社会主义建设的这个阶段,中国进一步加强了社会主义意识形态的教育和宣传,推动社会主义核心价值观的传承和发展。

中国加强了社会保障制度建设,提高了人民群众的福利水平。

四、新民主主义到社会主义的转变的意义和影响4.1 意义和影响新民主主义到社会主义的转变对中国的发展具有重要的意义和影响。