中国现当代文学的第一个十年文学思潮与运动ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:459.00 KB

- 文档页数:16

第一个十年·文学思潮与运动(1917--1927)文学革命的发生与发展1.晚清尝试囿于传统文学内部结构调整,为近代文学革命做了准备。

①诗界革命②小说界革命③提倡白话文、言文一致④翻译域外小说2.新文化运动文学革命发生发展的背景和直接动因,本质上是中国现代化的思想启蒙运动。

条件是封建帝制的结束,民族工业的发展,新型只是群体的诞生,现代文学市场的出现。

1915年,《青年杂志》在上海创刊,第二卷起易名为《新青年》,新文化运动即以此为肇始。

提倡民主和科学,重评孔子,抨击文化专制主义,倡导思想自由,广泛吸收运用西方文化。

但在开放活跃局面的同时,存在“破”而矫枉过正的问题。

3.1917年初,文学革命。

是历史的界碑,标志着古典文学的结束,现代文学的开始。

文学革命发生的条件1.辛亥革命结束了中国封建帝制的统治,为中国社会转型奠定了基础。

2.中国民族工业的发展及新型社会力量的增长,为文学革命提供了物质基础和阶级基础。

3.清末以来的新式教育,造就了一批具有现代科学文化知识的自主开放的新知识者群体,为文学革命提供了生力军。

4.现代印刷技术、现代出版业的引进,形成了现代文学市场,出现了职业作家。

5.封建思想的逐步瓦解,是社会进入思想通知相对自由的时期,开始了人的觉醒、个性觉醒。

新文学革命的具体内容1.反对文言,提倡白话;反对旧文学,提倡新文学。

2.新文学的价值观念:胡适《文学改良刍议》;陈独秀《文学革命论》;周作人《人的文学》3.由文学革命带来文学观念、文学内容、语言载体、文学形式等方面的革新与解放。

对于怎样建设新诗、新小说、新戏剧,文学革命的先驱们进行了探讨。

文学革命的实绩1.白话文的全面推广。

2.外国文学思潮的广泛涌入,新文学社团蜂起。

3.文学理论建设取得初步成果。

4.文学创作取得了令人瞩目的成绩。

文学革命的基本特征1.显现出现代理性精神。

五四文学思潮对国民的作用在于启蒙。

2.具有感伤的精神标记。

被新思潮唤醒的新一代知识分子,常常有梦醒后无路可走的苦闷、彷徨、感伤。

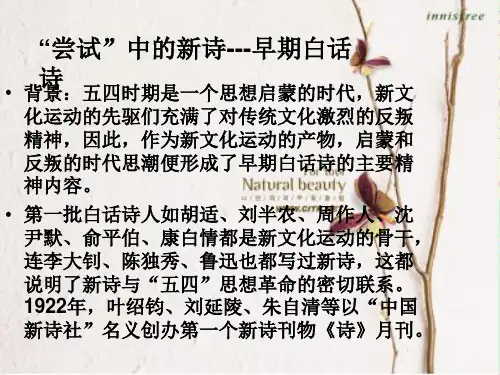

现代文学【文学思潮与文学运动】(第一个十年)第一个十年(1917-1927)(二十年代)一、文学革命1.背景:它是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展。

1)晚清文学革命的主要内容:上世纪末,梁启超、黄遵宪的诗界革命:“我手写我口,古岂能拘牵”,小说界革命,文界革命晚清裘廷梁提倡白话文运动,值得一提的是清末民初域外小说翻译大盛。

2)1915年新文化运动。

五四新文化运动:1915年9月陈独秀主编的《新青年》创刊,标志着新文化运动开始。

五四新文化运动的主要内容:反对旧思想、旧道德、提倡新思想、新道德;反对文言、提倡白话;反对旧文学、提倡新文学。

两大口号:民主(Democratic)与科学(Science)。

《新青年》从两个方面进行思想启蒙,一是重新评判孔子,抨击文化专制,倡导思想自由。

二是广泛引进和吸收运用西方文化。

《新青年》:五四文学革命的主要阵地,1915年在上海创刊,由陈独秀主编,创刊号登载陈独秀的《敬告青年》一文,标志着新文化运动的开端。

提出了“民主”与“科学”的口号。

《新青年》大力介绍自由平等学说、个性解放思想和社会进化论,从而掀起了五四新文化思想启蒙运动。

2.标志:1917年初发生的文学革命,标示着古典文学的结束,现代文学的起始。

3.文学革命的发生过程①1917年1月,胡适《文学改良刍议》发表,2月陈独秀《文学革命论》发表。

胡适在《文学改良刍议》中提出了“八事”主张,即:“须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去滥调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语。

”以进化论的眼光断定白话文学为中国文学之正宗,反对拟古主义和摹仿主义创作风气,是文学革命的发难之作。

胡适在《建设的文学革命论》中提出“国语的文学,文学的国语”为建设新文学的宗旨。

陈独秀的《文学革命论》提出文学革命的“三大主义”,“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的平民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。