高中语文 02 六国年表检测 苏教版选修《史记选读》

- 格式:doc

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:18

【课堂新坐标】(教师用书)2013-2014学年高中语文六国年表课后知能检测苏教版选修《史记》一、基础巩固1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )A.使管叔、蔡叔傅.之,以续殷祀傅:辅助B.诞淫.厥佚,不顾天及民之从也淫:荒淫C.人或谮.周公,周公奔楚谮:说坏话诬陷别人D.天下未集.,武王有疾集:安定【解析】淫:过分,无节制。

【答案】 B2.以下各句中不含通假字的一项是( )A.尔之许我,我以其璧与圭归B.故中宗飨国七十五年C.无坠天之降葆命D.封微子于宋,以奉殷祀【解析】A项,“归”同“馈”; B项,“飨”同“享”; C项,“葆”同“宝”。

【答案】 D★3.(对应本课“局部探究”第2题)对下列句子中加点的“之”字用法归类正确的一项是( )①告纣之.罪于天②使管叔、蔡叔傅之.③以旦代王发之.身④子孙骄奢忘之.⑤尔之.许我,我以其璧与圭归⑥发书视之.,信吉⑦子之.鲁⑧于是伯禽率师伐之.于肸⑨周公乃自揃其蚤沉之.河A.①③/②④⑥⑧⑨/⑤/⑦B.①③/②④⑥⑧/⑤/⑦⑨C.①③⑦/②④⑥⑧/⑤/⑨D.①③⑦/②④⑥/⑤⑧/⑨【解析】①③句中的“之”是结构助词“的”;②④⑥⑧⑨句中的“之”为代词,并且都是做前面谓语动词的宾语;⑤句中的“之”是用在主谓之间,取消句子的独立性;⑦句中的“之”是动词,到。

【答案】 A4.下列句子中不含有词类活用现象的一项是( )A.王朝步.自周,至丰B.至于小大..无怨C.南面倍依以朝.诸侯D.诸侯咸服.宗周【解析】A项,“步”名词作动词,步行;B项,“小大”形容词用作名词,小民,大臣。

C项,“朝”动词的使动用法,使……朝见。

【答案】 D5.下列句子的句式特点不同于其他三句的一项是( )A.告纣之罪于天B.用能定汝子孙于下地C.维长终是图D.于是周公乃还政于成王【解析】C项,宾语前置句;A、B、D三项均为状语后置句。

【答案】 C二、课内阅读阅读课文开头至“以明予小子不敢臣周公也”,完成6~9题。

2017-2018学年高中语文02 六国年表检测苏教版选修《史记选读》编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017-2018学年高中语文02 六国年表检测苏教版选修《史记选读》)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2017-2018学年高中语文02 六国年表检测苏教版选修《史记选读》的全部内容。

六国年表卖花声·怀古阿房舞殿翻罗袖,金谷名园起玉楼,隋堤古柳缆龙舟。

不堪回首,东风还又,野花开暮春时候。

美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。

伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹。

【内容赏析】《卖花声·怀古》是元代散曲家张可久创作的两首咏史曲之一。

作者在曲中抒发了统治者穷奢极欲,连年战争造成“生民涂炭”的悲剧情感。

曲子对于项羽、周瑜和曹操,以及立了安定西域功勋的班超,一概加以否定。

因为历史上的战争,归根结底是“英雄”们争夺天下或建功立业的手段,而战火给人民带来的只有灾难,表达了对人民的深厚同情,这在民族战争频繁的元朝社会,有它具体的针对性和一定的积极意义。

[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音迁徙.(xǐ)西畤.(zhì)僭.端(jiàn)胪.于郊祀(lú) 暴戾.(lì) 藩.臣(fān)西羌.(qiānɡ)夷狄.(dí) 岐.雍(qí)相侔.(móu)踵.(zhǒnɡ)亳.州(bó)丰镐.(hào) 矫.称蜂出(jiǎo)晏.然(yàn)2017-2018学年高中语文 02 六国年表检测苏教版选修《史记选读》第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)今秦杂戎翟之俗(“翟”同“狄”,我国古代北方的一个民族)(2)东竟至河(“竟”同“境”,边境,疆界)(3)谋诈用而从衡短长之说起(“从”同“纵”,合纵,战国时期六国反秦的联盟;“衡”同“横",连横,战国时期秦国与某些国家联合以抗衡别国的联盟)(4)秦始小国僻远,诸夏宾之(“宾”同“摈”,排斥)第3步一词多义——看我七十二变(1)见(2)用(3)略(4)诸错误!(5)表第4步词类活用—-词性变异含义迥(1)及田常杀简公而相.齐国(名词作动词)做国相(2)传曰“法.后王”,何也(名词作动词)取法(3)至献公之后常雄.诸侯(名词作动词)称雄(4)大夫世禄.(名词作动词)享受禄位(5)踵.《春秋》之后(名词作动词)跟随,接续(6)周东.徙洛邑(名词作状语)向东(7)矫称蜂.出(名词作状语)像蜂群一样(8)此与以耳.食无异(名词作状语)用耳朵(9)秦始小国僻远..(形容词作动词)地处偏远(10)务在强.兵并敌(形容词的使动用法)使……强大(11)先.暴戾,后仁义(形容词的意动用法)以……为先(12)位在藩臣而胪于郊祀,君子惧焉..(形容词的为动用法)为……感到担忧第5步古今异义—-词语的昨天和今天(1)学者..牵于所闻古义:有学问的人。

一、积累运用1.下列各句中,加点的词解释错误的一项是( )A.今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后.仁义后:然后B.及文公逾陇,攘夷狄,尊.陈宝尊:敬祀C.传.曰“法后王”传:古籍的统称D.凡二百七十年,著诸所闻兴坏之端.端:开端和末端解析:选A。

后:意动用法,以……为后,可译为“轻视”。

2.下列各句中,没有词类活用现象的一组是( )A.至献公之后常雄诸侯B.不敢道,此与以耳食无异C.起周元王,表六国时事D.不察其终始,因举而笑之解析:选D。

A项,雄,形容词作动词,称雄,胜过。

B项,耳,名词作状语,用耳朵。

C项,表,名词作动词,表述。

3.下列句子中加点词的意义与现代汉语完全相同的一项是( )A.秦既得意..,烧天下《诗》《书》B.则与齐桓、晋文中国..侯伯侔矣C.虽置质剖符犹不能约束..也D.然世异变,成功..大解析:选C。

A.“得意”古义为达到目的,在句中指“吞并六国”,而现代汉语的意思是“称心如意;感到非常满意”;B.“中国”古义为“中原地区”,而现代汉语的意思为“中华人民共和国的简称”;D.“成功”古义为“成就的功业,取得的成功”,而现代汉语的意思为“获得预期的结果(跟‘失败’相对)”。

4.下列句式与例句相同的一项是( )例:故禹兴于西羌,汤起于亳A.征伐会盟,威重于诸侯B.然卒并天下,非必险固便形势利也C.秦襄公始封为诸侯D.至献公之后常雄诸侯解析:选A。

例句同A项均为状语后置句。

B.判断句;C.被动句;D.省略句。

二、课内阅读阅读下面的课文选段,完成5~8题。

太史公读《秦记》,至犬戎败幽王,周东徙洛邑,秦襄公始封为诸侯,作西畤用事上帝,僭.端见矣。

《礼》曰:“天子祭天地,诸侯祭其域内名山大川。

”今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后仁义,位在藩臣而胪于郊祀,君子惧.焉。

及文公逾陇,攘夷狄,尊陈宝,营岐雍之间,而穆公修政,东竟.至河,则与齐桓、晋文中国侯伯侔矣。

是后陪臣执政,大夫世禄,六卿擅晋权,征伐会盟,威重于.诸侯。

一、累运用1.下列各句中,加点的解的一是()A .今秦戎翟之俗,先暴戾,后.仁后:然后B .及文公逾,攘夷狄,尊.宝尊:敬祀C..曰“法后王” :古籍的称D .凡二百七十年,著所坏之端.端:开端和末端解析: A 。

后:意用法,以⋯⋯后,可“”。

2.下列各句中,没有活用象的一是()A .至献公之后常雄侯B .不敢道,此与以耳食无异C.起周元王,表六国事D .不察其始,因而笑之解析:D。

A ,雄,形容作,称雄,。

B ,耳,名作状,用耳。

C ,表,名作,表述。

3.下列句子中加点的意与代完全相同的一是()A .秦既得意,天下《》《》..B .与桓、晋文中国侯伯侔矣..C.置剖符犹不能束也..D .然世异,成功大..解析:C。

A. “得意”古达到目的,在句中指“ 吞并六国” ,而代的意思是“ 称心如意;感到非常意”;B. “中国”古“中原地区”,而代的意思“中人民共和国的称”; D. “成功”古“成就的功,取得的成功”,而代的意思“得期的果 (跟‘ 失’相 )” 。

4.下列句式与例句相同的一是()例:故禹于西羌,起于亳A.征伐会盟,威重于侯B.然卒并天下,非必固便形利也C.秦襄公始封侯D .至献公之后常雄侯解析: A 。

例句同 A 均状后置句。

B.判断句; C.被句; D. 省略句。

二、内下面的文段,完成5~ 8。

太史公《秦》,至犬戎幽王,周徙洛邑,秦襄公始封侯,作西畤用事上帝,僭端矣。

《礼》曰:“ 天子祭天地,侯祭其域内名山大川。

” 今秦戎翟之俗,.先暴戾,后仁,位在藩臣而于郊祀,君子惧.焉。

及文公逾,攘夷狄,尊宝,岐雍之,而穆公修政,竟.至河,与桓、晋文中国侯伯侔矣。

是后陪臣政,大夫世禄,六卿擅晋,征伐会盟,威重于侯。

及田常公而相国,侯晏然弗,....海内争于功矣。

三国之卒分晋,田和亦而有之,六国之盛自此始。

在兵并,用而从衡短之起。

称蜂出,誓盟不信,置剖符犹不能束也。

秦始小国僻,夏之,比于戎翟,至献公之后常雄侯。

一、积累运用1.下列各组中,加点的词解释错误的一项是( )A.今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后.仁义后:然后B.及文公逾陇,攘夷狄,尊.陈宝尊:敬祀C.传.曰“法后王”传:古籍的统称D.凡二百七十年,著诸所闻兴坏之端.端:开端和末端解析:选A。

后:意动用法,以……为后,可译为“轻视”。

2.下列各句中,没有词类活用现象的一组是( )A.至献公之后常雄诸侯B.不敢道,此与以耳食无异C.起周元王,表六国时事D.不察其终始,因举而笑之解析:选D。

A项,雄,形容词作动词,称雄,胜过。

B项,耳,名词作状语,用耳朵。

C项,表,名词作动词,表述。

3.下列各组词语中加点词的意义和用法相同的一组是( )A.①三国终之卒.分晋②卒.相与欢,为刎颈之交B.①及田常杀简公而相.齐国②不久当归还,还必相.迎取C.①或.曰“东方物所始生,西方物之成孰”②人或益之,人或.损之,胡可得而法D.①诸侯史记尤甚,为.其有所刺讥也②秦则无礼,何施之为.解析:选A。

A.均为副词,最终。

B.①动词,做宰相;②表示动作偏指一方。

C.①名词,有的人;②无定指代词,有的。

D.①介词,因为;②句末语气词,表反问。

4.下列句式与例句相同的一项是( )例:故禹兴于西羌,汤起于亳A.征伐会盟,威重于诸侯B.然卒并天下,非必险固便形势利也C.秦襄公始封为诸侯D.至献公之后常雄诸侯解析:选A。

例句同A项均为状语后置句。

B.判断句;C.被动句;D.省略句。

二、课内阅读阅读下面的课文选段,完成5~8题。

太史公读《秦记》,至犬戎败幽王,周东.徙洛邑,秦襄公始封为诸侯,作西畤用事上帝,僭.端见矣。

《礼》曰:“天子祭天地,诸侯祭其域内名山大川。

”今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后仁义,位在藩臣而胪于郊祀,君子惧.焉。

及文公逾陇,攘夷狄,尊陈宝,营岐雍之间,而穆公修政,东竟.至河,则与齐桓、晋文中国侯伯侔矣。

是.后陪臣执政,大夫世禄,六卿擅晋权,征伐会盟,威重于诸侯。

及田常杀简公而相齐国,诸侯晏然..弗讨,海内争于战功矣。

一、积累运用1.下列各组中,加点的词解释错误的一项是()A.今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后.仁义后:然后B.及文公逾陇,攘夷狄,尊.陈宝尊:敬祀C.传.曰“法后王”传:古籍的统称D.凡二百七十年,著诸所闻兴坏之端.端:开端和末端解析:选A。

后:意动用法,以……为后,可译为“轻视”。

2.下列各句中,没有词类活用现象的一组是()A.至献公之后常雄诸侯B.不敢道,此与以耳食无异C.起周元王,表六国时事D.不察其终始,因举而笑之解析:选D。

A项,雄,形容词作动词,称雄,胜过。

B项,耳,名词作状语,用耳朵。

C项,表,名词作动词,表述。

3.下列各组词语中加点词的意义和用法相同的一组是()A.①三国终之卒.分晋②卒.相与欢,为刎颈之交B.①及田常杀简公而相.齐国②不久当归还,还必相.迎取C.①或.曰“东方物所始生,西方物之成孰”②人或益之,人或.损之,胡可得而法D.①诸侯史记尤甚,为.其有所刺讥也②秦则无礼,何施之为.解析:选A。

A.均为副词,最终。

B.①动词,做宰相;②表示动作偏指一方。

C.①名词,有的人;②无定指代词,有的。

D.①介词,因为;②句末语气词,表反问。

4.下列句式与例句相同的一项是()例:故禹兴于西羌,汤起于亳A.征伐会盟,威重于诸侯B.然卒并天下,非必险固便形势利也C.秦襄公始封为诸侯D.至献公之后常雄诸侯解析:选A。

例句同A项均为状语后置句。

B.判断句;C.被动句;D.省略句。

二、课内阅读阅读下面的课文选段,完成5~8题。

太史公读《秦记》,至犬戎败幽王,周东.徙洛邑,秦襄公始封为诸侯,作西畤用事上帝,僭.端见矣。

《礼》曰:“天子祭天地,诸侯祭其域内名山大川。

”今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后仁义,位在藩臣而胪于郊祀,君子惧.焉。

及文公逾陇,攘夷狄,尊陈宝,营岐雍之间,而穆公修政,东竟.至河,则与齐桓、晋文中国侯伯侔矣。

是.后陪臣执政,大夫世禄,六卿擅晋权,征伐会盟,威重于诸侯。

及田常杀简公而相齐国,诸侯晏然..弗讨,海内争于战功矣。

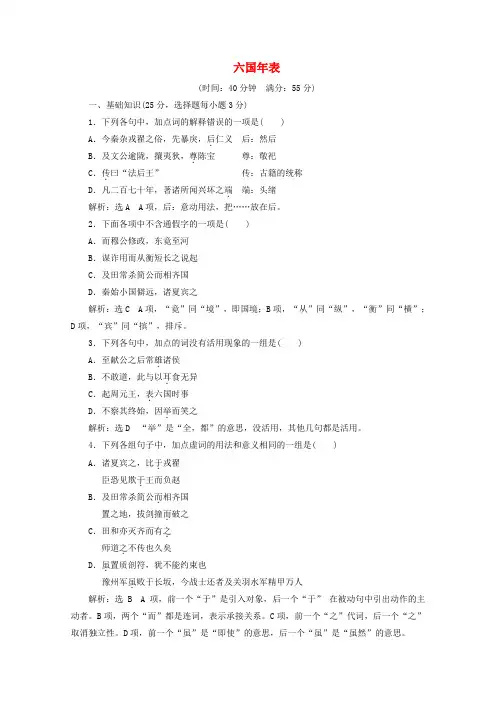

六国年表(时间:40分钟满分:55分)一、基础知识(25分,选择题每小题3分)1.下列各句中,加点词的解释错误的一项是( )A.今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后.仁义后:然后B.及文公逾陇,攘夷狄,尊.陈宝尊:敬祀C.传.曰“法后王” 传:古籍的统称D.凡二百七十年,著诸所闻兴坏之端.端:头绪解析:选A A项,后:意动用法,把……放在后。

2.下面各项中不含通假字的一项是( )A.而穆公修政,东竟至河B.谋诈用而从衡短长之说起C.及田常杀简公而相齐国D.秦始小国僻远,诸夏宾之解析:选C A项,“竟”同“境”,即国境;B项,“从”同“纵”,“衡”同“横”;D项,“宾”同“摈”,排斥。

3.下列各句中,加点的词没有活用现象的一组是( )A.至献公之后常雄.诸侯B.不敢道,此与以耳.食无异C.起周元王,表.六国时事D.不察其终始,因举.而笑之解析:选D “举”是“全,都”的意思,没活用,其他几句都是活用。

4.下列各组句子中,加点虚词的用法和意义相同的一组是( )A.诸夏宾之,比于.戎翟臣恐见欺于.王而负赵B.及田常杀简公而.相齐国置之地,拔剑撞而.破之C.田和亦灭齐而有之.师道之.不传也久矣D.虽.置质剖符,犹不能约束也豫州军虽.败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人解析:选B A项,前一个“于”是引入对象,后一个“于” 在被动句中引出动作的主动者。

B项,两个“而”都是连词,表示承接关系。

C项,前一个“之”代词,后一个“之” 取消独立性。

D项,前一个“虽”是“即使”的意思,后一个“虽”是“虽然”的意思。

5.下列对课文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )A.第一段叙述了秦统一天下的过程,表达了作者对秦国暴政的不满,正因为如此,作者认为秦国能统一天下是上天的帮助。

B.第二段借助别人之说,说明秦统一天下与其所处的地理位置无关。

C.第三段叙述创设《六国年表》的原因,第四段交代《六国年表》的内容及写此表的用意。

D.在序文中,作者从自己的需要出发,简单概述秦灭六国、统一天下的史实,表达秦暴戾、不施仁义却卒并天下是上天所助的看法。

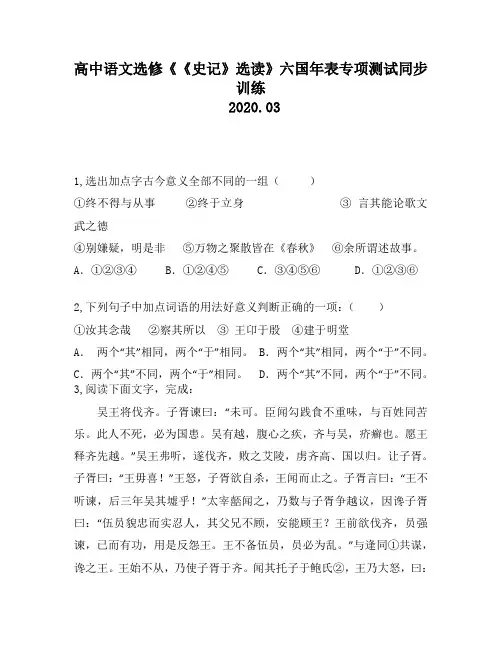

高中语文选修《《史记》选读》六国年表专项测试同步训练2020.031,选出加点字古今意义全部不同的一组()①终不得与从事②终于立身③言其能论歌文武之德④别嫌疑,明是非⑤万物之聚散皆在《春秋》⑥余所谓述故事。

A.①②③④ B.①②④⑤ C.③④⑤⑥ D.①②③⑥2,下列句子中加点词语的用法好意义判断正确的一项:()①汝其念哉②察其所以③王卬于殷④建于明堂A.两个“其”相同,两个“于”相同。

B.两个“其”相同,两个“于”不同。

C.两个“其”不同,两个“于”相同。

D.两个“其”不同,两个“于”不同。

3,阅读下面文字,完成:吴王将伐齐。

子胥谏曰:“未可。

臣闻勾践食不重味,与百姓同苦乐。

此人不死,必为国患。

吴有越,腹心之疾,齐与吴,疥癣也。

愿王释齐先越。

”吴王弗听,遂伐齐,败之艾陵,虏齐高、国以归。

让子胥。

子胥曰:“王毋喜!”王怒,子胥欲自杀,王闻而止之。

子胥言曰:“王不听谏,后三年吴其墟乎!”太宰嚭闻之,乃数与子胥争越议,因谗子胥曰:“伍员貌忠而实忍人,其父兄不顾,安能顾王?王前欲伐齐,员强谏,已而有功,用是反怨王。

王不备伍员,员必为乱。

”与逢同①共谋,谗之王。

王始不从,乃使子胥于齐。

闻其托子于鲍氏②,王乃大怒,曰:“伍员果欺寡人!”役反,使人赐子胥属镂剑以自杀。

子胥大笑曰;“我令而父霸,我又立若,若初欲分吴国半予我,我不受,已,今若反以谗诛我。

嗟乎,嗟乎,一人固不能独立!”报使者曰:“必取吾眼置吴东门,以观越兵入也!”于是吴任嚭政。

其后四年,越复伐吴。

吴士民罢弊,轻锐尽死于齐、晋。

而越大破吴,遂复栖吴王于姑苏之山。

吴王使公孙雄肉袒膝行而前,请成越王曰:“孤臣夫差敢布腹心,异日尝得罪于会稽,夫差不敢逆命,得与君王成以归。

今君王举玉趾而诛孤臣,孤臣惟命是听,意者亦欲如会稽之赦孤臣之罪乎?”勾践不忍,欲许之。

范蠡曰:“会稽之事,天以越赐吴,吴不取。

今天以吴赐越,越其可逆天乎?且夫君王蚤朝晏罢,非为吴邪?谋之二十二年,一旦而弃之,可乎?且夫天与弗取,反受其咎,‘伐柯者其则不远’③,君忘会稽之厄乎?”勾践曰:“吾欲听子言,吾不忍其使者。

2021年高中语文六国年表能力自测平台苏教版选修《<史记>选读》1、下列各组中加点的字解释错误的是:A、今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后仁义。

后:然后B、及文公踰陇,攘夷狄,尊陈宝。

尊:敬祀C、传曰:“法后王。

”传:传世的典籍D、凡二百七十年,着诸所闻兴坏之端端:头绪2、下列各句中加点的字没有活用的一组是A、至献公之后,常雄诸侯B、不敢道,此与以耳食无异C、起周元王,表六国时事。

D、不察其终始,因举而笑之。

3、对下面各句中加点的虚词解释错误的一组是:A、余于是因《秦记》,踵《春秋》之后。

因:根据、依凭。

B、何也?以其近己而俗变相类,议卑而易行也。

以:因为C、禹兴于西羌于:从D、因举而笑之,不敢道而:连词,表转折阅读下文,完成后面的题目:是后陪臣执政,大夫世禄,六卿擅晋权,征伐会盟,威重于诸侯。

及田常杀简公而相齐国,诸侯晏然弗讨,海内争于战功矣。

三国终之卒分晋,田和亦灭齐而有之,六国之盛自此始。

务在强兵并敌,谋诈用而从横短长之说起。

矫称蜂出,盟誓不信,虽置质剖符,犹不能约束也。

秦始小国僻远,诸夏宾之,比于戎翟;至献公之后,常雄诸侯。

论秦之德义,不如鲁卫之暴戾者;量秦之兵,不如三晋之强也;然卒并天下,非必险固便、形埶利也,盖若天所助焉。

4、下列各组加点的字错误的一项是:A、大夫世禄,六卿擅晋权擅:独揽B、及田常杀简公而相齐国相:任丞相C、虽置质剖符,犹不能约束也。

剖符:剖符为凭。

D、量秦之兵,不如三晋之强也。

量:估量5、下列各组中加点的虚词用法和意义相同的一组是:A、诸夏宾之,比于戎翟臣恐见欺于王而负赵B、及田常杀简公而相齐国承接置之地,拔剑撞而破之承接C、田和亦灭齐而有之师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣D、虽置质剖符,犹不能约束也。

即使豫州军虽败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人6、翻译下面的句子:①三国终之卒分晋,田和亦灭齐而有之,六国之盛自此始。

文:②论秦之德义,不如鲁卫之暴戾者;量秦之兵,不如三晋之强也;然卒并天下,非必险固便、形埶利也,盖若天所助焉。

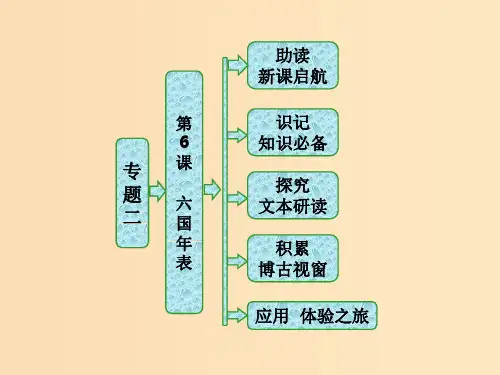

第6课六国年表——秦朝兴亡录核心素养目标 1.语言:掌握文中涉及的文言知识。

2.思维:了解秦王朝的兴衰过程及作者的“尊秦”史观。

学法点拨1.本书由序文和表格两部分构成,重点是序文。

2.可以把《廉颇蔺相如列传》与《过秦论》与本文联系起来进行群文阅读,学会融会贯通,综合思考。

诗美晨读读秦记陈恭尹谤声易弭怨难除,秦法虽严亦甚疏。

夜半桥边呼孺子,人间犹有未烧书。

[赏析] 该诗以议论的方式讽刺了秦朝依仗暴政徒费精神,含蓄地表达人民反抗的心声。

尤其是后两句,借张良巧遇黄石公,黄石公传授他《太公兵法》的故事说明正是由于有未烧的“书”,才导致秦王朝的灭亡。

Ⅰ语言积累与梳理一、基础梳理1.通假字(1)今秦杂戎翟.之俗:___________________________________________________________(2)而穆公修政,东竟.至河:_____________________________________________________(3)务在强兵并敌,谋诈用而从衡..短长之说起:_____________________________________ (4)秦始小国僻远,诸夏宾.之:___________________________________________________答案 (1)同“狄”,我国古代北方的一个民族 (2)同“境”,边境,疆界 (3)从,同“纵”,合纵,战国时期六国反秦的联盟;衡,同“横”,连横,战国时期秦国与某些国家联合以抗衡别国的联盟 (4)同“摈”,排斥2.一词多义(1)用事⎩⎪⎨⎪⎧ 作西畤用事..上帝: 自是之后,用事..者争言水利: (2)用⎩⎪⎨⎪⎧ 谋诈用.而从衡短长之说起: 秦之帝用.雍州兴:(3)封⎩⎪⎨⎪⎧秦襄公始封.为诸侯: 是岁天子始建汉家之封.: 又欲肆其西封.: 答案 (1)来侍奉/掌权 (2)使用/以(凭借) (3)皇帝的土地等赐人/封禅/疆界 3.虚词归纳 (1)以⎩⎪⎨⎪⎧ 周之王也以.丰镐伐殷: 以.其近己而俗变相类: 此与以.耳食无异: (2)因⎩⎪⎨⎪⎧因.举而笑之: 余于是因.《秦记》: (3)于⎩⎪⎨⎪⎧ 威重于.诸侯: 诸夏宾之,比于.戎翟: 学者牵于.所闻:答案 (1)凭借/因为/用 (2)于是/根据,凭借 (3)比/同,跟/被4.古今异义词(1)则与齐桓、晋文中国..侯伯侔矣 古义:________________________________________________________________________ 今义:________________________________________________________________________(2)秦既得意..,烧天下《诗》《书》 古义:________________________________________________________________________ 今义:________________________________________________________________________。

选修《《史记》选读》选修《《史记》选读》六国年表测试题 2019.91,阅读下面一首唐诗,回答问题。

谢亭送别许浑劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日落酒醒人已远,满天风雨下西楼。

(注:劳歌,送别歌的代称。

)(1)作者在诗中抒发了怎样的情感?(2)有人认为第二句“红叶青山”的色调与全诗的情感基调不和谐,你如何看待这个问题?2,阅读下面文言文,完成:豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名,去而事智伯,智伯甚尊宠之。

及智伯伐赵襄子,赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。

赵襄子最怨智伯,漆其头以为饮器。

豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。

今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。

”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。

襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。

襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。

且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。

”卒释去之。

居顷之,豫让又漆身为疠,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。

其妻不识也。

行见其友,其友识之,曰:“汝非豫让邪?”曰:“我是也。

”其友为泣曰:“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。

近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎!”豫让曰:“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。

且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。

”既去,顷之,襄子当出,豫让伏于所当过之桥下。

襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。

”使人问之,果豫让也。

于是襄子乃数豫让曰:“子不尝事范、中行氏乎?智伯尽灭之,而子不为报仇,而反委质臣于智伯。

智伯亦已死矣,而子独何以为之报仇之深也?”豫让曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆众人遇我,我故众人报之。

至于智伯,国士遇我,我故国士报之。

”襄子喟然叹息而泣曰:“嗟乎豫子!子之为智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。

2019-2020年高二语文《六国年表》教案苏教版选修《<史记>选读》学习目标1、了解《史记》中“表”的体例特点2、解读《六国年表序》(掌握实词、虚词的用法及内容),掌握读表的方法。

3、体会太史公在其中的历史倾向性六国年表《史记》是我国第一部纪传体通史,为汉代文学家、史学家司马迁所著。

记事,上起轩辕,下迄汉武帝太初年间约三千年,凡举政治、军事、经济、社会、文化、艺术、天文、地理、风俗。

全书分表、书、本纪、世家、列传,共130篇,50余万字。

其中,表十篇,有世表、年表、月表,自三代迄于太初,略远详近,断限明确,意在解决“并时于世,年差不明”的问题对于头绪纷繁的历史事件载其发生的年月;书八篇,帝王本纪十二篇,世家三十篇,;列传七十篇,是为古往今来能够“立功名于天下”的各阶层代表人物立传。

《史记》是中国历史上一部具有划时代意义的体大思精、流芳万世的巨著,是中国文化史上的一颗大放异彩的明珠。

是一部以中国古代的治乱兴亡为背景、追求“历史与人性”的著作。

它的光辉,亘古至今,影响极其深远,是中华古代文化的一座仰之弥高的巨峰。

《史记》中的“表”《史记》的“表”共有十篇,可分两类。

一类是大事年表,“年经事纬,纵横互订”。

另一类是人物的年表,一些传不胜传的人物,就以表载之。

史表的创制,是《史记》体例的一大特点。

“十表”存目三代世表、十二诸侯年表六国年表、秦楚之际月表汉兴以来诸侯年表、高祖功臣侯者年表惠景间侯者年表、建元以来侯者年表建元以来王子侯者年表、汉兴以来将相名臣年表解读《六国年表.序》一、识词义1、周东徙洛邑2、僭端见矣3、先暴戾,後仁义4、六卿擅晋权5、矫称蜂出,誓盟不信6、秦始小国僻远,诸夏宾之7、事异变,成功大8、法后王9、以其近己而俗变相类,议卑而易行也二、思内容1、《六国年表》是以什么材料为基础撰写的?为什么依据这部史书?2、《秦记》所描述的社会背景是怎样的?3、你能不能从序文中太史公的看法和观点?2019-2020年高二语文《报任安书》教案苏教版选修《<史记>选读》教学目标和要求1、理解本文的背景与司马迁的遭遇。

*六国年表一、基础巩固 1.下列加点字的注音全都正确的一项是( ) A .西畤.(zhì) 僭.端(zhān ) 戎翟.(dí) 暴戾.(lì) 晏.然(yàn ) B.藩.臣(fān ) 郊祀.(sì) 夷狄.(dí)岐.雍(qí) 得陇.望蜀(lón ɡ) C.相侔.(móu ) 谋.诈(móu ) 剖.符(pōu ) 亳.州(háo ) 接踵.而至(zhǒng )D.丰镐.(hào ) 记载.(zǎi ) 西羌.(qiāng ) 侯伯.(bó) 矫.称蜂出(jiǎo ) 解析:A 项,“僭”应读“jiàn”;B 项,“陇”应读“lǒng”;C 项,“亳”应读“bó”。

答案:D2.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )A .尊陈宝,营.岐雍之间 营:开发 B.及文公逾陇,攘.夷狄 攘:驱逐 C.学者牵.于所闻 牵:局限D.又不载日月,其文略不具.具:具有,具备 解析:D 项,“具”应解释为“完整,详备”。

答案:D3.下列各句中加点词的解释有误的一项是( )A .今秦杂戎翟之俗,先暴戾,后.仁义。

后:然后B.及文公逾陇,攘夷狄,尊.陈宝。

尊:敬祀C.传.曰“法后王”,何也? 传:古籍的统称D.凡二百七十年,著诸所闻兴坏之端.。

端:头绪解析:A 项,“后”是意动用法,以……为后。

答案:A4.下列各句中加点的词没有活用的一项是( )A .至献公之后常雄.诸侯 B.不敢道,此与以耳.食无异 C.起周元王,表.六国时事D.议卑而易行.解析:D 项,“行”是“实行”的意思,没活用。

A 项,“雄”是名词用作动词,“称雄”;B 项,“耳”是名词作状语,“用耳”;C 项,“表”是名词用作动词,“列表编排”。

答案:D5.下列各组句子中加点词的意义用法相同的一组是()A.征伐会盟威重于诸侯多予之重器而不及今令有功于国B.及田常杀简公而相齐国不久当归还还必相迎取C.或曰 东方物所始生西方物之成孰 人或益之人或损之胡可得而法D.烧天下《诗》《书》诸侯史记尤甚为其有所刺讥也秦则无礼何施之为解析:A项,形容词,与“轻”相对;形容词,贵重,珍贵。

《史记选读》之《六国年表》教案(苏教版高二选修教案设计)共3篇《史记选读》之《六国年表》教案(苏教版高二选修教案设计)1《史记选读》之《六国年表》教案随着历史研究的深入与拓展,历史教育也逐渐升华为一种能够培养学生独立思考、创新思维和拥有独立见解的课程体系。

尤其是在高中历史课程中,历史教育更应该成为一种能够培养学生人文素养与认识世界的渠道。

本文设计的《史记选读》之《六国年表》教案,旨在帮助教师更好地进行课程授课,培养学生对于历史文化的兴趣和热爱,进而从中获得知识财富。

教案内容1、教学目标本节课主要针对苏教版高二选修的课程,目的是帮助学生了解政治制度、社会经济、文化等方面的六国历史,提高学生对于历史文化的兴趣和认识水平。

具体目标如下:(1)能够运用课本与参考资料理解六国年表的历史事件内容及其涵义;(2)能够分析六国年表的历史事件对于当时政治制度、社会经济、文化等方面的影响作用;(3)能够发现六国年表的历史事件对于现代社会的启迪和影响;(4)能够利用所得到的历史知识解决生活、文化和实践问题。

2、教学重点(1)了解六国年表的历史事件,掌握其涵义和影响。

(2)分析六国年表的历史事件对于当时政治制度、社会经济、文化等方面的影响作用。

(3)挖掘六国年表的历史事件对于现代社会的启迪和影响。

3、教学难点(1)历史事件与当时的政治制度、社会经济、文化等方面的联系。

(2)如何从历史事件中获得对现代社会的总体启发。

4、教学方式采用讲授+提问+讨论方式;采用小组合作探究的方式,鼓励学生自主学习,建立多元的学习活动,提高学生对于历史文化的理解和感悟。

5、教学过程(1)导入首先,引入六国年表的主题:六国历史事件,调动学生的兴趣和热情。

可以利用图片、音频、视频等素材进行导入。

教师还可以提出一些问题,引导学生思考,比如:在中国历史上,六国分裂是怎么发生的?当时的历史事件与现代的联系是什么?(2)在学习中掌握知识在学习过程中,教师可以借助PPT、教科书、参考资料等,向学生详细讲解六国年表的历史事件,让学生能够获得相关的知识和信息。

六国年表卖花声·怀古阿房舞殿翻罗袖,金谷名园起玉楼,隋堤古柳缆龙舟。

不堪回首,东风还又,野花开暮春时候。

美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。

伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹。

【内容赏析】《卖花声·怀古》是元代散曲家张可久创作的两首咏史曲之一。

作者在曲中抒发了统治者穷奢极欲,连年战争造成“生民涂炭”的悲剧情感。

曲子对于项羽、周瑜和曹操,以及立了安定西域功勋的班超,一概加以否定。

因为历史上的战争,归根结底是“英雄”们争夺天下或建功立业的手段,而战火给人民带来的只有灾难,表达了对人民的深厚同情,这在民族战争频繁的元朝社会,有它具体的针对性和一定的积极意义。

[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音迁徙.(xǐ)西畤.(zhì)僭.端(jiàn)胪.于郊祀(lú) 暴戾.(lì) 藩.臣(fān)西羌.(qiānɡ) 夷狄.(dí) 岐.雍(qí)相侔.(móu) 踵.(zhǒnɡ) 亳.州(bó)丰镐.(hào) 矫.称蜂出(jiǎo) 晏.然(yàn)第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)今秦杂戎翟之俗(“翟”同“狄”,我国古代北方的一个民族)(2)东竟至河(“竟”同“境”,边境,疆界)(3)谋诈用而从衡短长之说起(“从”同“纵”,合纵,战国时期六国反秦的联盟;“衡”同“横”,连横,战国时期秦国与某些国家联合以抗衡别国的联盟)(4)秦始小国僻远,诸夏宾之(“宾”同“摈”,排斥)第3步一词多义——看我七十二变(1)见(2)用(3)略(4)诸⎩⎪⎨⎪⎧诸.夏宾之,比于戎翟(代词,各)著诸.所闻兴坏之端(代词,众,各)投诸.渤海之尾(兼词,相当于“之于”)不识有诸.(兼词,相当于“之乎”)(5)表第4步词类活用——词性变异含义迥(1)及田常杀简公而相.齐国(名词作动词)做国相(2)传曰“法.后王”,何也(名词作动词)取法(3)至献公之后常雄.诸侯(名词作动词)称雄(4)大夫世禄.(名词作动词)享受禄位(5)踵.《春秋》之后(名词作动词)跟随,接续(6)周东.徙洛邑(名词作状语)向东(7)矫称蜂.出(名词作状语)像蜂群一样(8)此与以耳.食无异(名词作状语)用耳朵(9)秦始小国僻远..(形容词作动词)地处偏远(10)务在强.兵并敌(形容词的使动用法)使……强大(11)先.暴戾,后仁义(形容词的意动用法)以……为先(12)位在藩臣而胪于郊祀,君子惧焉..(形容词的为动用法)为……感到担忧第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)学者..牵于所闻古义:有学问的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)秦既得意..,烧天下《诗》《书》古义:达到目的。

今义:称心如意,感到非常满意。

(3)诸侯史记..尤甚古义:记载历史的书的通称。

今义:司马迁编著的《史记》。

(4)多藏人家..,而史记独藏周室古义:民间。

今义:①住户;②家庭;③指女子未来的丈夫家。

(5)表六国时事..古义:当时的事。

今义:最近的国内外大事。

(6)然战国之权变亦有可颇采者,何必..上古古义:为什么一定要。

今义:不必。

第6步文言句式——特殊句式多留意(1)东方物所始生,西方物之成孰。

(判断句)译文:东方是事情开始发生的地方,西方是事情最终成熟的地方。

(2)非必险固便形势利也。

(判断句)译文:这并不一定是凭借地势险要的有利条件。

(3)学者牵于所闻。

(被动句)译文:有学问的人拘泥于自己的见闻。

(4)誓盟不信。

(被动句)译文:立下的誓词盟约也不被彼此相信。

(5)威重于诸侯。

(状语后置句)译文:权势比其他诸侯还高。

(6)至献公之后常雄诸侯。

(省略句)译文:到秦献公以后(秦国)常常胜过其他诸侯国。

(7)营岐雍之间。

(省略句)译文:(在)岐、雍一带苦心经营。

(8)《诗》《书》所以复见者,多藏人家。

(固定句式)译文:《诗》《书》再现人世的原因,是它们大多被民间收藏。

[常识·速览][探背景]还历史以本来面目秦统一天下后,采取“焚书坑儒”的残酷政策,钳制人民的思想。

大量的史书被无情地销毁,六国的历史在这里几乎成为空白,六国可以为后人借鉴的一些经验教训也逐渐淡出人们的视野。

当时,一些学者不能以实事求是的态度评价历史。

在这样的历史条件下,司马迁怀着高度的历史责任感,以挽救历史、还历史以完整面目为己任,不辞辛苦,广泛地搜集资料,去芜存精,将六国史料整理成《六国年表》,上承《春秋》,纠正当时人们的一些错误认识,以启后人。

[巧识文]表“表”的创制,是《史记》体例的一大特点。

此类文章列记事件,使之纲举而目张,以简御繁,一目了然,便于观览、检索。

《史记》中共有表10篇,可分两类:一类是大事年表,“年经事纬,纵横互订”;另一类是人物的年表,一些传不胜传的人物,就以表载之。

[整体·探究]1.司马迁是怎样评价秦国的?【答案】司马迁在序文中谈到了战国阶段形势的主要特点:诸侯中的大夫执掌国政,晋国的六卿独揽国家大权,田常杀死齐简公,诸侯也无动于衷,纷纷忙于战事,各国的要务在于加强军事兼并,阴谋诡计无所不用。

在这种情况下,秦以武力统一了六国。

司马迁认为,不要因为秦国后来的短暂就否定了它的一切,必须看到它在中国历史发展中的重要作用,这就是“世异变,成功大”。

由此,司马迁提出“法后王”,就是要效法秦的顺应时世而变化以促使国家统一而获得历史前进的政策主张。

司马迁的认识具有醒人耳目的作用。

2.结合《六国年表》的独特之处,分析“表”在《史记》中的作用。

【答案】《六国年表》作为“十表”之一,与其他体例有不同之处。

从结构上看,它由两部分组成:①序文;②表文。

表文,以时间为经,蝉联而下,形成历史发展的纵线;以国别为纬,依次排列,形成了一条社会空间的横线。

纵横交织,旁行斜上,组成了一个综述战国史实的完整而又简明的表格网络。

正因为表文的存在,弥补了纪传体以写人为主,叙事脉络不足的缺陷,可以横向比较,了解各国同时在发生着什么。

3.如何阅读《六国年表》这类表格式作品?【答案】(1)纵向截取看。

可以了解和掌握一国在特定阶段内发生的大小事件。

(2)横向选择看。

可以了解和掌握各国在同一时期内发生的大小事件。

(3)单线看,从头至尾专读一表,如秦表或齐表。

这样可以梳理出该国从建立到灭亡的历史过程。

(4)综合看,由始至终,由序文到表文通盘阅读。

这样既可以从宏观上鸟瞰全局,又可以从微观上把握事态。

(5)对照看,与本纪、世家、列传、书兼观并读,参稽互察。

这样会发现司马迁在编写中产生的矛盾现象和史实错误,从而客观评价历史。

[局部·探究]阅读课文第一段,完成下面的题目。

1.翻译下列句子,注意落实句中加点的词语。

(1)诸侯晏然弗讨,海内争于战功..矣。

译文:(2)务在强兵并敌,谋诈用而从衡短长....之说起。

译文:(3)矫称蜂出,誓盟..不信,虽置质剖符犹不能约束也。

译文:【答案】(1)各诸侯十分安然,不出兵讨伐,从此四海之内争相用战争来建立功业。

(2)(各国)都致力于使兵力强大,吞并敌国,纷纷使用欺诈的计谋,合纵连横的外交主张兴起。

(3)盗用名义的事件层出不穷,立下的誓词盟约也不被彼此相信,即使是交换人质、剖符为信,也不能起到约束的作用。

2.上题句中加点的三个词语,翻译时很容易出现问题,从词义角度审视,这属于何种语言现象?【答案】古今异义。

古今异义词1.定义:古汉语中有一些字形相同而意义用法不同的词,即古今异义词。

2.一般规律:古今词义的差别,因其演变情形的不同,大致有如下几种:(1)词义扩大。

如“是女子不好……得更求好女”(《西门豹治邺》)的“好”,专指女子相貌好看,不涉及品德。

而现在的“好”可泛指一切美好的性质,对人、事、物都可以修饰限制。

(2)词义缩小。

如“金就砺则利”(《劝学》)中的“金”,原泛指一切金属,现在专指黄金。

(3)词义转移,即由表示甲事物变为表示乙事物了。

如“烈士暮年,壮心不已”(《龟虽寿》)中的“烈士”,本指有操守有抱负的男子,现在则专指为革命事业献身的人。

(4)感情色彩变化。

如“先帝不以臣卑鄙”(《出师表》)中的“卑”是指地位低下,“鄙”是指知识浅陋,并没有贬义,现在的“卑鄙”则指品质恶劣,已变为贬义词。

(5)名称说法改变。

文言中某些事物的称呼,在现代汉语中已换成另一种说法,只在某些特定的场合或固定短语中还保留着。

如成语“目不识丁”的“目”现在已改用“眼睛”一词;“寡不敌众”中的“寡”现在已改用“少”字。

(6)词义弱化。

如“很”,古义是凶狠,表示的程度很高,很深,现在表示的程度相对不怎么高深。

“怨”,古义表示仇恨、怀恨,现在表示埋怨、责备。

(7)词义强化。

如“恨”,古代表示遗憾、不满,今天表示仇恨、怀恨。

“诛”,最初只是责备之意,后来强化为“杀戮”的意思。

太史公读《秦记》,至犬戎 败幽王,周 东太史公读《秦记》,读到犬戎打败周幽王,周王室向东徙洛邑,秦襄公始 封为 诸侯, 作西畤 用 事 迁移到洛邑,秦襄公开始被封作诸侯,建造西畤来祭祀上帝, 僭 端 见 矣。

上天,(就感到)超越本分的迹象出现了。

⎣⎢⎡东:名词作状语,向东。

作:建造。

⎦⎥⎤用:相当于“以”,目的连词,来。

僭(jiàn):超越本分,过分。

端:征兆,迹象。

《礼》 曰:《礼记》上说:“天子祭天地,诸 侯 祭 其 域 内 名山大川。

” 今“天子祭祀天地,诸侯只能祭祀自己封地内的名山大川。

”当时秦 杂戎 翟之俗, 先暴戾,后 仁 义, 位 在藩秦国混杂戎狄的风俗,重暴虐,轻仁义,处在捍卫王室的臣 而 胪 于 郊 祀, 君 子臣子的位置却陈列天子祭天的器物举行郊祭,有识之士为惧 焉。

此十分担忧。

⎣⎢⎡先、后:意动用法,以……为先、以……为后,可意译为“看重”“轻视”。

藩(fān)臣:捍卫王室⎦⎥⎤的臣子。

而:转折连词,却。

胪:陈列。

郊:祭名天子祭天地。

惧:为动用法,为……担忧。

焉:指示代词,代臣子祭天这件事。

及 文 公 逾 陇, 攘 夷 狄,尊陈宝,营岐雍之间,而到秦文公越过大陇山,攻打夷狄,尊奉陈宝神,在岐、雍一带苦穆公修政, 东 竟 至 河,则与齐心经营,秦穆公整顿内政,东边的疆界扩展到黄河,就跟齐桓、晋 文 中 国 侯伯 侔 矣。

桓公、晋文公这些中原霸主地位等同了。

⎣⎢⎡逾:越过。

攘(rǎnɡ):侵夺,攻打。

营:经 ⎦⎥⎤营。

修:整顿。

竟:同“境”,边境,疆界。

河:黄河。

侔(móu):相等,等同。

是 后 陪 臣执这以后大夫执掌各诸政,大夫 世禄, 六卿擅 晋权, 征侯国的国政,大夫禄位世代相承,晋国的六卿掌控大权,操伐 会 盟, 威 重 于 诸 侯。

纵晋国的军事和外交,权势比其他诸侯还高。

⎣⎢⎡是:这。