(完整word版)《登飞来峰》《登幽州台歌》教案

- 格式:doc

- 大小:34.96 KB

- 文档页数:3

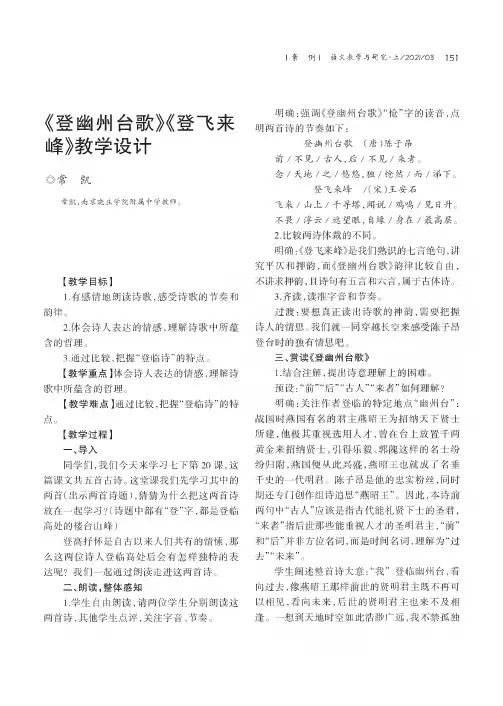

I案"I!"#$%&'(上/202I/&'151《登幽州台歌》《登飞来峰》教学设计◎常凯常凯,南京晓庄学院附属中学教0。

【教学目标】1.有感情地朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2.体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

3.通过比较,把握“登临诗”的特点。

【教学重点】体会诗人表达的情感,理解诗歌中所蕴含的哲理。

【教学难点】通过比较,把握“登临诗”的特点。

【教学过程】―、导入同学们,我们今天来学习七下第20课,这篇课文共五首古诗。

这堂课我们先学习其中的两首(出示两首诗题),猜猜为什么把这两首诗放在一起学习?(诗题中都有“登”字,都是登临高处的楼台山峰)登高抒怀是自古以来人们共有的情愫,那么这两诗人登临处会有特的表达呢?我们一起通过朗读走进这两首诗。

二、朗读,整体感知1.学自由朗读,请两位学生分别朗读这两首诗,其他学生点评,关注字音、节奏。

明确:强调《登幽州台歌》“怆”字的读音,点明两首诗的节奏下:登幽州台歌(唐)陈子昂前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

登飞来峰/(宋)王安石飞来/山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

2.比较两诗体裁的不同。

明确:《登来峰》是我们的七言绝句,讲究平仄和韵,登台歌》韵律比较自,韵,诗有五言和,古体诗。

3.读,读字音和节奏。

过:读出诗歌的神韵,把握诗人的情我们一同来受登台的有情三、赏读《登幽州台歌》1.注解,出诗理解的:“”“”“古人”“来”理解?明确:关注作者登临的特地点“幽州台”:有的为天下所,他其人,在台放两黄金来,、这样的名士纷,,也就成了名垂千史的一代明君。

陈子昂是他的忠实粉丝,同时期还专门创作组诗追思E”。

因,本诗前两句中“古人”应该是指古代能礼贤下士的圣,“来”指世那些能人才的圣明君主,“前”和”并非方词,而是间名词,理解为“过去”“未来”。

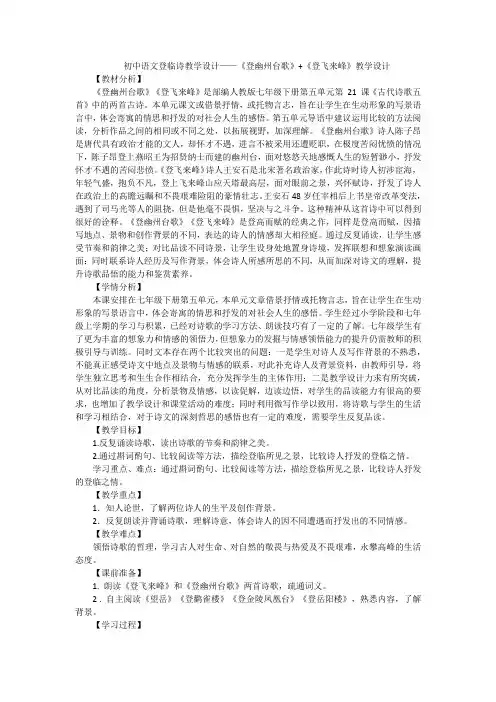

初中语文登临诗教学设计——《登幽州台歌》+《登飞来峰》教学设计【教材分析】《登幽州台歌》《登飞来峰》是部编人教版七年级下册第五单元第21 课《古代诗歌五首》中的两首古诗。

本单元课文或借景抒情,或托物言志,旨在让学生在生动形象的写景语言中,体会寄寓的情思和抒发的对社会人生的感悟。

第五单元导语中建议运用比较的方法阅读,分析作品之间的相同或不同之处,以拓展视野,加深理解。

《登幽州台歌》诗人陈子昂是唐代具有政治才能的文人,却怀才不遇,进言不被采用还遭贬职,在极度苦闷忧愤的情况下,陈子昂登上燕昭王为招贤纳士而建的幽州台,面对悠悠天地感慨人生的短暂渺小,抒发怀才不遇的苦闷悲愤。

《登飞来峰》诗人王安石是北宋著名政治家,作此诗时诗人初涉宦海,年轻气盛,抱负不凡,登上飞来峰山应天塔最高层,面对眼前之景,兴怀赋诗,抒发了诗人在政治上的高瞻远瞩和不畏艰难险阻的豪情壮志。

王安石48岁任宰相后上书皇帝改革变法,遇到了司马光等人的阻挠,但是他毫不畏惧,坚决与之斗争。

这种精神从这首诗中可以得到很好的诠释。

《登幽州台歌》《登飞来峰》是登高而赋的经典之作,同样是登高而赋,因描写地点、景物和创作背景的不同,表达的诗人的情感却大相径庭。

通过反复诵读,让学生感受节奏和韵律之美;对比品读不同诗景,让学生设身处地置身诗境,发挥联想和想象演读画面;同时联系诗人经历及写作背景,体会诗人所感所思的不同,从而加深对诗文的理解,提升诗歌品悟的能力和鉴赏素养。

【学情分析】本课安排在七年级下册第五单元,本单元文章借景抒情或托物言志,旨在让学生在生动形象的写景语言中,体会寄寓的情思和抒发的对社会人生的感悟。

学生经过小学阶段和七年级上学期的学习与积累,已经对诗歌的学习方法、朗读技巧有了一定的了解。

七年级学生有了更为丰富的想象力和情感的领悟力,但想象力的发掘与情感领悟能力的提升仍需教师的积极引导与训练。

同时文本存在两个比较突出的问题:一是学生对诗人及写作背景的不熟悉,不能真正感受诗文中地点及景物与情感的联系,对此补充诗人及背景资料,由教师引导,将学生独立思考和生生合作相结合,充分发挥学生的主体作用;二是教学设计力求有所突破,从对比品读的角度,分析景物及情感,以读促解,边读边悟,对学生的品读能力有很高的要求,也增加了教学设计和课堂活动的难度;同时利用微写作学以致用,将诗歌与学生的生活和学习相结合,对于诗文的深刻哲思的感悟也有一定的难度,需要学生反复品读。

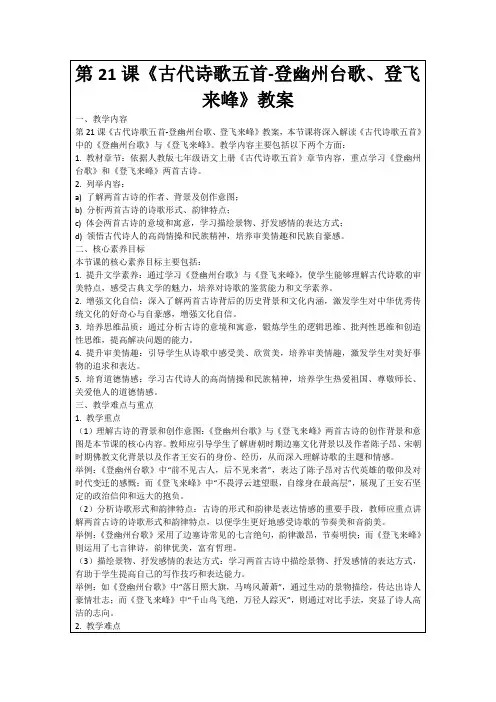

21 古代诗歌五首《登幽州台歌》《登飞来峰》公开课一等奖创新教学设计千百次回眸,有幸遇到您——初中语文七年级下册《登幽州台歌》《登飞来峰》教学设计【教材分析】《登幽州台歌》、《登飞来峰》是部编版七年级下册第五单元古代诗歌五首中的两首登临诗。

《登幽州台歌》是一首登高望远、吊古伤今的精神悲曲,是一曲在悲愤中用泪和恨高呼的生命悲歌。

这首诗篇幅短小,仅仅二十二个字,但是每一个字却都有千斤之重。

读之似有厚重水泥板层压之感,然后能明白陈子昂抑郁已久的悲愤之情,以及怀才不遇、理想破灭的那份孤寂。

《登飞来峰》是“唐宋八大家"之一的王安石所作,此时的王安石正是初设官场,年少气盛,抱负不凡,正好借飞来峰来抒发自己的胸怀壮志寄托远大的理想。

【学情分析】七年级学生有一定的阅读经验,也积累了一定的人生经验,对《登幽州台歌》这篇苍凉沉郁且富有感染力的经典诗文会产生浓厚的兴趣。

此外,学生初次接触蕴含深刻人生哲理的诗,在学习体会诗的含义上,会有一定的难度。

【教学目标】1.感知诗中意象特点,通过想象诗歌意境,品味作者情感。

2.反复诵读,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的声韵美。

3.培养学生战胜困难的勇气。

【教学重点】1.感知诗中意象特点,通过想象诗歌意境,品味作者情感。

2.反复诵读,读准字音,读出节奏,读出韵律,感受诗歌的声韵美。

【教学难点】培养学生战胜困难的勇气。

【教学时间】一课时【教学过程】一、导入新课为了给每位同学提供一个分享自己喜欢的诗词的平台,我们班级“博览”微信公众号决定开设“千百次回眸,有幸遇见您——诗词鉴赏·创作"板块,今天我们以陈子昂的《登幽州台歌》和王安石的《登飞来峰》来参与设计板块的下设栏目。

任务清单:任务一:【画一画】任选其中的一首,根据你的理解,用绘画的形式展示诗文内容任务二:【诵一诵】任选其中的一首,有感情朗诵,并将朗诵音频发送至班级“荔枝FM”账号参加读诗活动优秀作品评选任务三:【写一写】假如你是王安石,你会对陈子昂说些什么?二、讲授新课任务一:【画一画】任选其中的一首,根据你的理解,用绘画的形式展示诗文内容资料链接(一)黄金台,亦称招贤台,幽州台,蓟北楼、或者燕台。

《登幽州台歌》和《登飞来峰》类文教学一、导入主题古代文人有“登高必赋”的习惯,登高必赋出自《韩诗外传》,孔子认为:“君子登必赋,小子愿者何?”孔子认为真正的君子在登高之后,能赋诗述说内心的感受。

后来,“登高必赋”被认为是文人必备的技能,古时的诗人几乎都践行了这一点,他们登高赋诗,多有慷慨苍凉之句。

王维登高(遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

)思念亲人,而韦应物(踏阁攀林恨不同,楚云沧海思无穷。

)思念的是友人,王之涣登高唱出“欲穷千里目,更上一层楼”的积极进取,年轻时的杜甫登高,信心爆棚“会当凌绝顶,一览众山小”。

今天,我们再来学习两首登高之诗。

二、《登幽州台歌》首先我们一起来看第一首盛唐时期的古诗,陈子昂的《登幽州台歌》。

1、一读节奏我们先一起来读一下这首古诗,读的时候注意它的节奏。

我们在读的时候应该怎么划分节奏啊?长短参差的楚辞体句法:上两句每句5字,三个停顿。

音节比较急促。

后两句每句6字,四个停顿,多了一个停顿,音节比较舒徐流畅。

前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

让我们再一起读一遍。

那么,我们一起看看本诗的大体内容是什么呢?诗歌有多种理解,常用的就是直译和意译。

直译(翻译)见不到往昔招贤的英王,看不到后世求才的明君。

想到历史上的那些事无限渺远,我深感人生无奈,独自凭吊,我眼泪纵横凄恻悲愁!直译太刻板,缺少了诗的意境,一般采用意译,意译(符合意境大意相通)放眼望去哪有以前贤人的踪影,回头看看也不见一个效仿古贤的今人。

想到那天悠悠而高远、地悠悠而广袤的天地之间,我独自忧伤啊,让人禁不住泪流满面沾湿了衣襟!2、二读情感现在我们已经读通读顺了诗句,其实每一首诗句字里行间中都隐藏着作者别样的情怀,下面我们就走进陈大诗人的心里,一起去感受他的悲情吧!了解古诗我们还要了解古诗的写作背景,可以帮助我们更好的体会古诗。

下面是老师找到的一份资料,请大家用我们学过的默读的方法读读吧。

(写作背景:武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。

20、古代诗歌五首一、教学目标知识与能力:1.查找相关资料,了解诗人生平及诗歌的创作背景,理解诗歌表达的思想感情及蕴含的哲理。

2.有感情朗读,感受诗歌的节奏韵律,背诵、默写并学以致用。

过程与方法:1.有感情地反复诵读,体会本诗的意境。

2.对古诗词知识方面的知识用启发式教学,让学生自主学习。

3、知人论世。

情感态度价值观:学会赏析诗歌,体会诗人表达的情感。

二、教学重点:1.体会诗歌的意境和作者的情感。

2.背诵全诗。

三、教学难点:能凭借语言文字,体会作者表达的思想感情。

四、教学方法:朗读法,自学指导法、比较阅读法、练习法五、教学课时:三课时六、教具:多媒体七、教学过程:第一课时每课三分钟:D3-34主题:党的十九大精神课题呈现:党的十九大精神学习要点:学习《登幽州台歌》《登飞来峰》。

教学准备:学生围绕古诗查找相关资料:作者生平、写作背景、诗中典故等一、导入:今天我们学习两首小诗,都是登高望远之作《登幽州台歌》和《登飞来峰》,我们来看看它们有何不同。

解题:登/幽州台/歌登/飞来峰二、初读读准确1、自由朗读感受两诗句式的不同《登幽州台歌》是古体诗,格律较自由(“歌”古体诗的一种体裁,有“长歌”“短歌”之分,此是“短歌”);《登飞来峰》是近体诗中的七绝,句式整齐,押ng韵,朗读节奏:二二三2、个别读,齐读三、再读明诗意1、两首诗的感情基调是否相同?何以见得?2、根据注释自读理解诗意,质疑解疑。

(预设:前、后、古人、来者)3、知人论世:学生介绍作者及写作背景,老师补充知识卡片:“知人论世”是一种诗歌鉴赏的方法,“知人”是指鉴赏作品时必须了解作者的身世、经历、思想状况及写作动机等信息;“论世”是指联系作者所处的时代特征去考察作品的内容。

师指导阅读资料(1)陈子昂:青少年时轻财好施,慷慨任侠,24岁举进士,以上书论政得到女皇武则天重视,授麟台正字。

后升右拾遗,直言敢谏,曾因"逆党"反对武后而株连下狱。

《登幽州台歌》《登飞来峰》教学设计【学习内容】课本:《登幽州台歌》《登飞来峰》【学习目标】1.发挥想象,提升赏析古诗的水平。

2.理解诗歌内容,感受诗中蕴含的情感。

【学习重点】把握节奏,有感情地朗诵、背诵诗作,理解诗意【学习难点】通过资料了解作者、作品、写作背景,体会诗人的豪情壮志。

【学习过程】一、从诗词导入屏幕显示:欲穷千里目,更上一层楼。

东临碣石,以观沧海。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

提问:这些诗句在内容上有何共同的特点?明确:登高望远。

这节课我们就一起感悟一下古人登高的情怀。

猜一猜,他是谁?(教师逐次口述下列内容)①他官至宰相,且多次任相,多次罢相。

②他是现在的江西临川人。

③他坚持变法,虽然最后以失败告终,但却被列宁誉为“中国11世纪的政改家”。

④他还是著名的思想家、文学家。

⑤他是“唐宋八大家”之一。

⑥“春风又绿江南岸,明月何时照我还。

”是我们学过的他的名句。

⑦他字介甫,晚号半山,被封荊国公,世称王荊公,卒谥文,亦称王文公。

二、知内容1.学生自由朗读这两首诗,读准字音。

2.学生代表展示朗读,要求读得正确、通顺。

3.明确节奏,再读诗歌。

找规律:五言绝句和律诗基本上是“二三”节奏,七言绝句和律诗基本上是“二二三”节奏。

《登幽州台歌》则采用了长短参错的楚辞体句法。

上两句每句五字,三个停顿,后两句每句六字,四个停顿:前/不见/古人,后/不见/来者;念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下。

4.译读诗歌参考译文示例:《登幽州台歌》见不到往昔招贤的英王,看不到后世求才的明君。

想到历史上的那些事无限渺远,我深感人生无奈,独自凭吊,我眼泪纵横凄恻悲愁!三、诗绘景《登幽州台歌》1.诗人极目远眺,应见到山川、河流、宫殿、楼宇等,可是诗人见到了吗?写下来了吗?2.诗人眼前不见山川湖泊,他想见到什么?《登飞来峰》3.首联运用了什么手法?突出了塔的什么特点?明确:夸张,塔高4.用自己的语言描绘首联的景象。

《登飞来峰》《登幽州台歌》比较阅读教学设计《登飞来峰》和《登幽州台歌》两篇诗都是陆游的代表作。

它们都深受读者的喜爱,经常用作中小学生的语文课的阅读材料。

本文尝试以阅读教学为主线,运用直观比较、分析比较等方式,从而让学生更深刻地体会到这两篇诗句之美,探究诗句中蕴含的深情。

一、直观比较首先对学生进行直观比较,从诸多方面帮助学生了解这两篇诗歌的不同之处。

首先,用图片来对比诗歌中蕴含的景象,如《登飞来峰》描绘的:“碧峰如插入清云天,九重塞上一片空。

千里只垒剑阁,万里不曾见人迹。

”与《登幽州台歌》的景象比较:“丛飞远林湿,把底澄如镜。

碧空云横川,雪里日熹红。

”这样就可以让学生觉察到两篇诗歌中景象的不同,《登飞来峰》更加荒无人烟,《登幽州台歌》拥有灿烂自然美景等。

其次,学生可以通过背诵得出这些诗句的不同,如《登飞来峰》的三平七下,形成了一种“上下对照,上下转折,上下伴随”的对仗句结构;而《登幽州台歌》的前三句三平四仄和四平四仄的句式,为后面的内容创造了节奏感,更让人着迷。

二、分析比较其次,学生需要进行逻辑性深入的分析比较,从而深刻领略这两篇诗歌中蕴含的内容。

首先,学生需要加以比较理解陆游对飞来峰和幽州台的情感投射,因其所承受的社会压力,对于南梁群峰和桤林庄留下的记忆有着难以言表的感伤,如《登飞来峰》中:“双泪一夜雨,心如昨日月。

”和《登幽州台歌》:“不归沧海难,唯觉流星痕。

”都表达了其深沉的思绪,倾诉心中的苦闷。

再者,学生可以从比较的角度探讨这两首诗歌中的情绪写照,如《登飞来峰》中对苍苍之势的赞美,抒发了失守感、忧国忧民之思;而《登幽州台歌》中却是对群峰如临其上的自豪感,以及思羡孤独的悲伤情绪等。

让学生能够欣赏到诗歌的优美句式,也能够有关的诗歌的精神内核。

三、综合性比较最后,学生可以对比观察这两篇诗歌所渗透的希望与迷失,对于人生苦闷的思考,前者抒发了追求自由、穷其心思、痛斥世俗之心;而后者则更多的表达着时代的愤懑、逃避社会,以及对幽篁栖栖的思念。

《登飞来峰》《登幽州台歌》比较阅读教学设计《登飞来峰》《登幽州台歌》比较阅读教学设计引言:文学作品的比较阅读是中学语文教学中的重要环节,通过比较阅读,学生可以深入理解作品的内涵和艺术特点,培养对文学的审美意识和批评鉴赏能力。

《登飞来峰》和《登幽州台歌》是两首具有相似题材的唐诗,本文将从主题、艺术手法、艺术效果等角度,设计一堂比较阅读的教学活动,旨在帮助学生全面理解和欣赏这两首诗歌。

一、活动目标1.了解《登飞来峰》和《登幽州台歌》的题材和主题。

2.理解和对比两首诗歌的艺术特点和表现手法。

3.培养学生的文学鉴赏能力,提高审美水平。

二、活动过程1.导入环节通过播放两首诗歌的背景音乐,营造浓厚的学习氛围。

教师简要介绍《登飞来峰》和《登幽州台歌》的作者、创作背景和主题。

2.学习《登飞来峰》(1)整体感知教师先引导学生读一遍《登飞来峰》,并让学生谈谈自己的感受和想法。

然后,教师通过提问学生摸索出该诗的主题和情感表达。

(2)情感把握学生结合诗歌内容,分小组讨论诗中的主题以及诗歌所展现出的情感。

每个小组介绍自己的观点,并举例支持自己的观点。

(3)艺术欣赏教师带领学生进行诗歌的词语、句子、形象和节奏的分析。

激发学生对于诗歌的审美共鸣。

3.学习《登幽州台歌》(1)整体感知教师引导学生读一遍《登幽州台歌》,听取学生对诗中主题的理解,然后提问学生他们对同一主题的其他作品有何了解。

(2)情感把握学生分小组讨论《登幽州台歌》所展现的主题和情感,并呈现出自己的观点。

(3)艺术欣赏教师引导学生分析《登幽州台歌》的艺术手法,包括运用比喻、衬托等修辞手法。

学生也可以自由发挥,从意象、语言等方面分析让学生亲身体验到诗歌的美。

4.比较阅读(1)主题比较学生以小组为单位,比较两首诗歌的主题,列出异同点,并就异同点进行讨论。

(2)艺术手法比较学生从语言运用、形象描写等方面比较两首诗歌的艺术手法,并找出两首诗歌的差异和联系。

(3)情感表达比较学生就两首诗歌的情感表达进行比较,分析诗歌通过表达情感的方式和效果。

登幽州台歌登飞来峰教案20、古代诗歌五首一、教学目标知识与能力:1.查找相关资料,了解诗人生平及诗歌的创作背景,理解诗歌表达的思想感情及蕴含的哲理。

2.有感情朗读,感受诗歌的节奏韵律,背诵、默写并学以致用。

过程与方法:1.有感情地反复诵读,体会本诗的意境。

2.对古诗词知识方面的知识用启发式教学,让学生自主学习。

3、知人论世。

情感态度价值观:学会赏析诗歌,体会诗人表达的情感。

二、教学重点:1.体会诗歌的意境和作者的情感。

2.背诵全诗。

三、教学难点:能凭借语言文字,体会作者表达的思想感情。

四、教学方法:朗读法,自学指导法、比较阅读法、练习法五、教学课时:三课时六、教具:多媒体七、教学过程:第一课时每课三分钟:D3-34主题:党的十九大精神课题呈现:党的十九大精神学习要点:学习《登幽州台歌》《登飞来峰》。

教学准备:学生围绕古诗查找相关资料:作者生平、写作背景、诗中典故等一、导入:今天我们学习两首小诗,都是登高望远之作《登幽州台歌》和《登飞来峰》,我们来看看它们有何不同。

解题:登/幽州台/歌登/飞来峰二、初读读准确1、自由朗读感受两诗句式的不同《登幽州台歌》是古体诗,格律较自由(“歌”古体诗的一种体裁,有“长歌”“短歌”之分,此是“短歌”);《登飞来峰》是近体诗中的七绝,句式整齐,押ng韵,朗读节奏:二二三2、个别读,齐读三、再读明诗意1、两首诗的感情基调是否相同?何以见得?2、根据注释自读理解诗意,质疑解疑。

(预设:前、后、古人、来者)3、知人论世:学生介绍作者及写作背景,老师补充知识卡片:“知人论世”是一种诗歌鉴赏的方法,“知人”是指鉴赏作品时必须了解作者的身世、经历、思想状况及写作动机等信息;“论世”是指联系作者所处的时代特征去考察作品的内容。

师指导阅读资料(1)陈子昂:青少年时轻财好施,慷慨任侠,24岁举进士,以上书论政得到女皇武则天重视,授麟台正字。

后升右拾遗,直言敢谏,曾因"逆党"反对武后而株连下狱。

《登幽州台歌》《登飞来峰》【学习内容】教材:《登幽州台歌》《登飞来峰》【学习目标】1.运用对比阅读和知人论世的方法,感知诗歌内蕴,感受诗人情感。

2.分析景和情的特点,理解诗歌借景抒情的写作手法,建立“景一人一志(情)”的联系思维。

【课型及课时】教读引领课1课时【学习过程】一、预习通关参考“课前预习任务单”,巩固基础知识。

二、导入新课古人云:“君子登高必赋。

”登临诗是我国古典诗歌的一大类别。

认真阅读这些登高抒怀的古诗,将其中励志的诗句摘录下来,为制作励志卡积累素材。

请同学们调动自己的知识积累,想一想:你读过哪些登临诗呢?(1)东临碣石,以观沧海。

(曹操)(2)欲穷千里目,更上一层楼。

(王之涣)(3)遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(王维)(4)花近高楼伤客心,万方多难此登临。

(杜甫)(5)万里悲秋常作客,百年多病独登台。

(杜甫)三、学习活动任务一:自读诗歌,描绘所见之景,感受所抒之情。

本节课我们先来学习两首和登高相关的佳作一一唐代诗人陈子昂的《登幽州台歌》和宋代文学家王安石的《登飞来峰》。

1.自读诗歌,疏通诗歌大意。

(I)听朗读示范音频并在书上做标记,自读诗歌,读准字音、停顿。

(2)结合注释和工具书,小组合作,疏通诗歌大意。

(3)圈画出诗歌中与景色相关的字词,思考:两位诗人在登高之时看见了什么景物?这些景物有什么特点?2.通过对两首诗歌诗意的初步理解,找出需要重读的字词,边读边思考:你在朗读时,体会到了诗人怎样的情感?(1)“前不见古人,后不见来者。

”重读“不见”。

古人是指古代能礼贤下士的君主,来者指的是诗人以后惜才爱才的贤明君主。

两个“不见”突出了贤君良臣不遇,诗人生不逢时的惆怅。

(2)“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”重读“悠悠”。

悠悠是指时间的久远和空间的广大,“悠悠”二字通过叠词手法,写出了天地空间的辽远;“独”写出了个人的孤单渺小。

(3)“飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

”重读“千寻,,和“日升,,。