中国新闻奖报纸副刊参评作品推荐表

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

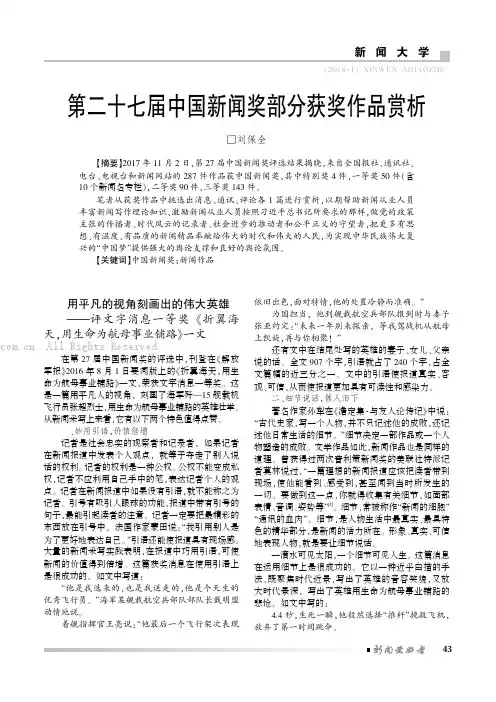

用平凡的视角刻画出的伟大英雄———评文字消息一等奖《折翼海天,用生命为航母事业铺路》一文在第27届中国新闻奖的评选中,刊登在《解放军报》2016年8月1日要闻版上的《折翼海天,用生命为航母事业铺路》一文,荣获文字消息一等奖。

这是一篇用平凡人的视角,刻画了海军歼—15舰载机飞行员张超烈士,用生命为航母事业铺路的英雄壮举。

从新闻采写上来看,它有以下两个特色值得点赞。

一、妙用引语,价值倍增记者是社会忠实的观察者和记录者,如果记者在新闻报道中发表个人观点,就等于夺走了别人说话的权利。

记者的权利是一种公权。

公权不能变成私权,记者不应利用自己手中的笔,表达记者个人的观点。

记者在新闻报道中如果没有引语,就不能称之为记者。

引号有吸引人眼球的功能,报道中带有引号的句子,最能引起读者的注意。

记者一定要把最精彩的东西放在引号中。

法国作家蒙田说:“我引用别人是为了更好地表达自己。

”引语还能使报道具有现场感。

大量的新闻采写实践表明,在报道中巧用引语,可使新闻的价值得到倍增。

这篇获奖消息在使用引语上是很成功的。

如文中写道:“他是我选来的,也是我送走的,他是个天生的优秀飞行员。

”海军某舰载航空兵部队部队长戴明盟动情地说。

着舰指挥官王亮说:“他最后一个飞行架次表现依旧出色,面对特情,他的处置冷静而准确。

”为国担当,他到舰载航空兵部队报到时与妻子张亚约定:“未来一年别来探亲,等我驾战机从航母上凯旋,再与你相聚!”还有文中在结尾处写的英雄的妻子、女儿、父亲说的话。

全文907个字,引语就占了240个字,占全文篇幅的近三分之一。

文中的引语使报道真实、客观、可信,从而使报道更加具有可读性和感染力。

二、细节说话,催人泪下著名作家孙犁在《澹定集·与友人论传记》中说:“古代史家,写一个人物,并不只记述他的成败,还记述他日常生活的细节。

”细节决定一部作品或一个人物塑造的成败。

文学作品如此,新闻作品也是同样的道理。

曾获得过两次普利策新闻奖的美联社特派记者莫林说过,“一篇理想的新闻报道应该把读者带到现场,使他能看到、感受到,甚至闻到当时所发生的一切。

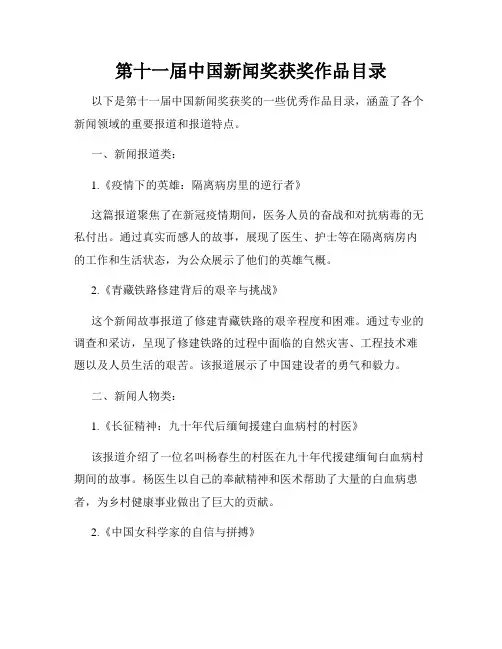

第十一届中国新闻奖获奖作品目录以下是第十一届中国新闻奖获奖的一些优秀作品目录,涵盖了各个新闻领域的重要报道和报道特点。

一、新闻报道类:1.《疫情下的英雄:隔离病房里的逆行者》这篇报道聚焦了在新冠疫情期间,医务人员的奋战和对抗病毒的无私付出。

通过真实而感人的故事,展现了医生、护士等在隔离病房内的工作和生活状态,为公众展示了他们的英雄气概。

2.《青藏铁路修建背后的艰辛与挑战》这个新闻故事报道了修建青藏铁路的艰辛程度和困难。

通过专业的调查和采访,呈现了修建铁路的过程中面临的自然灾害、工程技术难题以及人员生活的艰苦。

该报道展示了中国建设者的勇气和毅力。

二、新闻人物类:1.《长征精神:九十年代后缅甸援建白血病村的村医》该报道介绍了一位名叫杨春生的村医在九十年代援建缅甸白血病村期间的故事。

杨医生以自己的奉献精神和医术帮助了大量的白血病患者,为乡村健康事业做出了巨大的贡献。

2.《中国女科学家的自信与拼搏》这篇报道讲述了一位中国女科学家在男性主导的科学领域中的自信和拼搏精神。

通过采访和研究,透露了她在科学研究中的突破和成就,并强调了性别平等的重要性和科研的重要价值。

三、新闻评论类:1.《社交媒体与新闻传播:优势与局限性的思考》该评论文章详细探讨了社交媒体在新闻传播中的优势和局限性。

通过对社交媒体的使用案例和研究数据的分析,对社交媒体对新闻传播的影响进行了客观的评价,引发了公众对新闻传播和信息获取方式的深入思考。

2.《灾害报道中的人文关怀与道德责任》该文章从灾害报道的视角探讨了媒体在报道遭受灾害的地区时的人文关怀和道德责任。

通过案例分析和伦理原则的引用,强调了媒体在报导时需要注重人道关怀,提高公众的社会责任感。

综上所述,第十一届中国新闻奖获奖作品目录涵盖了不同领域、不同形式的新闻作品,展示了中国新闻界的创新和进步。

这些作品不仅仅是对新闻报道本身的认可,更是对优秀新闻工作者的肯定。

通过这些获奖作品,可以更好地了解国内新闻界的发展现状,展望未来的发展趋势。

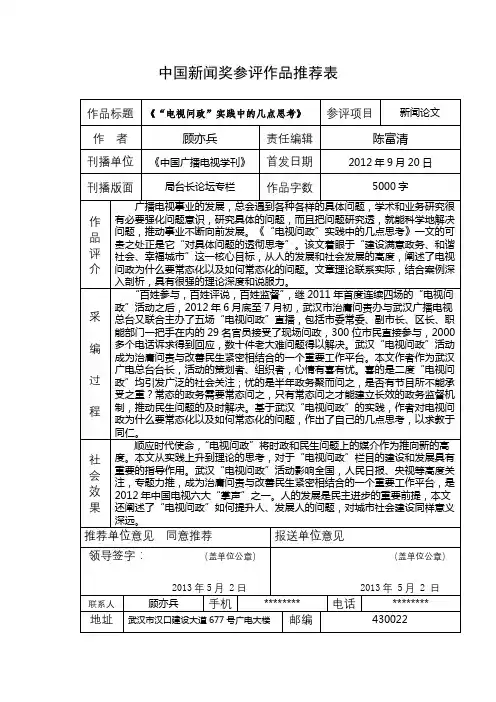

中国新闻奖参评作品推荐表“电视问政”实践中的几点思考顾亦兵“百姓参与,百姓评说,百姓监督”,继2011年首度连续四场的“电视问政”活动之后,2012年6月底至7月初,武汉市治庸问责办与武汉广播电视总台又联合主办了五场“电视问政”直播,包括市委常委、副市长、区长、职能部门一把手在内的29名官员接受了现场问政,300位市民直接参与,2000多个电话诉求得到回应,数十件老大难问题得以解决。

武汉“电视问政”活动成为治庸问责与改善民生紧密相结合的一个重要工作平台。

作为活动组织者,心情有喜有忧。

喜的是二度“电视问政”均引发广泛的社会关注;忧的是半年政务聚而问之,是否有我们的“问政”节目所不能承受之重?诗曰:春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

然而,“问政”毕竟与观花不同,花可以一日看尽,政却是每日常新。

常态的政务需要常态问之,只有常态问之才能建立长效的政务监督机制,推动民生问题的及时解决。

因此,下一步的考虑是,坚守“治庸问责与改善民生紧密相结合的工作平台”这个定位不变,着眼于最大限度地关注百姓的生存状况,回应百姓的生存关切,解决百姓的生存诉求,把武汉“电视问政”办成一个周播性的常态栏目,真正问政于民、问计于民、问需于民。

同时,建构市民的约会意识,让市民在每周的固定时间锁定栏目,参与收看,参与问政。

“电视问政”活动国内许多城市台都在开展,有的已经实现从单个活动到常态栏目的转换,只是这种转换除了播出时间和播出次数的改变之外,问政的主体、内容、方式是否也应因变而变?下面想基于武汉“电视问政”的实践,对此作出自己的几点思考,以求教于同仁。

思考之一:需要明晰“谁在问”?社会的和谐需要政府、媒体与公众之间形成一种合理的三角关系。

有人将这种关系形象地比喻成“三条腿的凳子”。

凳子的每一条腿在相互关系中各自守住自己的角色、位置和应该有的度,凳子才能稳稳立住。

在演播厅里,在活动现场,面对面地将政府、媒体和公众聚合到一起,“电视问政”便成为我们所处的这个城市大社会的小缩影,“三条腿的凳子”这一形象的比喻同样适用于它。

中华全国新闻工作者协会关于开展第34届中国新闻奖评选工作的通知文章属性•【制定机关】中华全国新闻工作者协会•【公布日期】2024.03.27•【文号】记协发〔2024〕3号•【施行日期】2024.03.27•【效力等级】团体规定•【时效性】现行有效•【主题分类】新闻出版正文关于开展第34届中国新闻奖评选工作的通知记协发〔2024〕3号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新闻工作者协会,中央新闻单位,中央军委政治工作部宣传局,各专项初评报送单位,有关专业新闻工作者协会、教研机构报送单位:现将《中国新闻奖评选办法》《第34届中国新闻奖参评作品报送通知》印发你们,请结合实际认真执行,做好评选工作。

鼓励报送参与中宣部上年度组织开展的“新时代新征程新伟业”“高质量发展调研行”“新春走基层”等重大主题宣传活动中涌现的优秀作品。

为增强国际传播效能,我会将开展国际传播专项初评,通知另行发布。

中华全国新闻工作者协会2024年3月27日中国新闻奖评选办法中国新闻奖是中央批准常设的全国优秀新闻作品最高奖,由中华全国新闻工作者协会主办,每年评选1次。

一、评奖宗旨中国新闻奖评选坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,发挥优秀新闻作品的示范引领作用,推动新闻战线开展增强“四力”教育实践工作,努力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,引导新闻战线增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把握“国之大者”,做好新时代新闻舆论工作,多出精品、多出人才,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。

二、参评范围国家批准、具有新闻采编业务资质的新闻单位,在上年度原创并刊播的新闻作品均可参评。

具有国内统一连续出版物号的报刊在上年度刊发的新闻业务研究文章可参评。

参评作品的作者应为新闻单位从事新闻采编工作的业务人员,包括与新闻单位具有相对稳定的聘用或合作关系的新闻采编工作人员。