动物法律法规 复习资料以及四罪

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:9

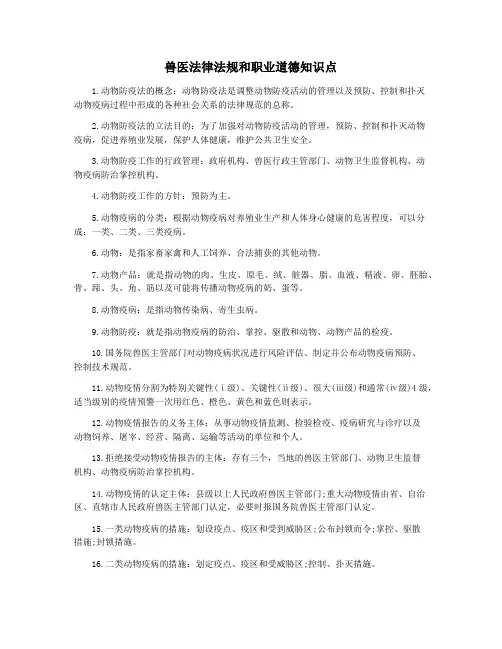

兽医法律法规和职业道德知识点1.动物防疫法的概念:动物防疫法是调整动物防疫活动的管理以及预防、控制和扑灭动物疫病过程中形成的各种社会关系的法律规范的总称。

2.动物防疫法的立法目的:为了加强对动物防疫活动的管理,预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。

3.动物防疫工作的行政管理:政府机构、兽医行政主管部门、动物卫生监督机构、动物疫病防治掌控机构。

4.动物防疫工作的方针:预防为主。

5.动物疫病的分类:根据动物疫病对养殖业生产和人体身心健康的危害程度,可以分成:一类、二类、三类疫病。

6.动物:是指家畜家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物。

7.动物产品:就是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能将传播动物疫病的奶、蛋等。

8.动物疫病:是指动物传染病、寄生虫病。

9.动物防疫:就是指动物疫病的防治、掌控、驱散和动物、动物产品的检疫。

10.国务院兽医主管部门对动物疫病状况进行风险评估、制定并公布动物疫病预防、控制技术规范。

11.动物疫情分割为特别关键性(ⅰ级)、关键性(ⅱ级)、很大(ⅲ级)和通常(ⅳ级)4级,适当级别的疫情预警一次用红色、橙色、黄色和蓝色则表示。

12.动物疫情报告的义务主体:从事动物疫情监测、检验检疫、疫病研究与诊疗以及动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动的单位和个人。

13.拒绝接受动物疫情报告的主体:存有三个,当地的兽医主管部门、动物卫生监督机构、动物疫病防治掌控机构。

14.动物疫情的认定主体:县级以上人民政府兽医主管部门;重大动物疫情由省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门认定,必要时报国务院兽医主管部门认定。

15.一类动物疫病的措施:划设疫点、疫区和受到威胁区;公布封锁而令;掌控、驱散措施;封锁措施。

16.二类动物疫病的措施:划定疫点、疫区和受威胁区;控制、扑灭措施。

17.动物和动物产品的检疫机构:动物卫生监督机构、官方兽医。

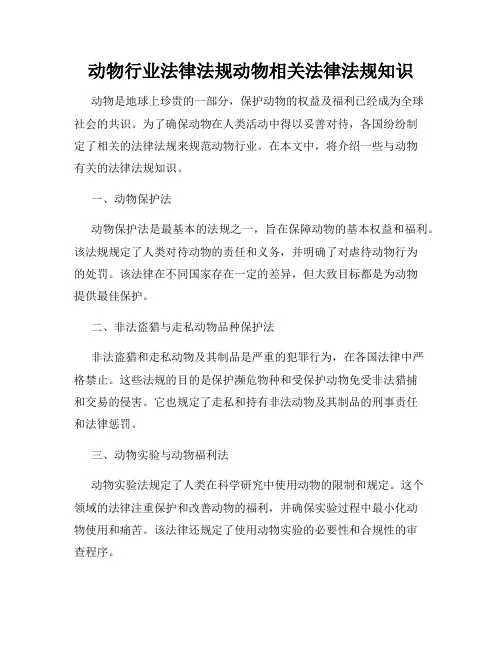

动物行业法律法规动物相关法律法规知识动物是地球上珍贵的一部分,保护动物的权益及福利已经成为全球社会的共识。

为了确保动物在人类活动中得以妥善对待,各国纷纷制定了相关的法律法规来规范动物行业。

在本文中,将介绍一些与动物有关的法律法规知识。

一、动物保护法动物保护法是最基本的法规之一,旨在保障动物的基本权益和福利。

该法规规定了人类对待动物的责任和义务,并明确了对虐待动物行为的处罚。

该法律在不同国家存在一定的差异,但大致目标都是为动物提供最佳保护。

二、非法盗猎与走私动物品种保护法非法盗猎和走私动物及其制品是严重的犯罪行为,在各国法律中严格禁止。

这些法规的目的是保护濒危物种和受保护动物免受非法猎捕和交易的侵害。

它也规定了走私和持有非法动物及其制品的刑事责任和法律惩罚。

三、动物实验与动物福利法动物实验法规定了人类在科学研究中使用动物的限制和规定。

这个领域的法律注重保护和改善动物的福利,并确保实验过程中最小化动物使用和痛苦。

该法律还规定了使用动物实验的必要性和合规性的审查程序。

四、畜牧业法与食品安全标准法畜牧业法是关注畜牧业生产和动物饲养行业的法律。

其目标是确保畜牧业生产健康、安全和可持续,并保护动物的福利。

而食品安全标准法则更侧重于保障动物产品的质量和安全,以确保动物来源的食品符合人类消费的要求。

五、动物养殖和运输法规动物养殖和运输法规旨在确保动物在养殖和运输过程中得到适当的对待和保护。

这些法律主要关注的是农业养殖、家畜运输和动物产品加工等环节,以确保动物不受虐待和伤害,同时保证产品的质量和安全。

六、野生动物保护与自然保护区法野生动物保护法规范了人类与野生动物的相互作用,以保护野生动物的生存和栖息地。

它包括设立自然保护区、野生动植物物种保护等措施,以促进生物多样性和生态平衡的维持。

七、废弃动物管理法废弃动物管理法主要规定了对废弃动物的处理和管理。

它关注的是无主动物和废弃动物的收容、善后和修改方式。

这些法律旨在避免废弃动物引发的环境和公共卫生问题,并确保废弃动物得到妥善处理。

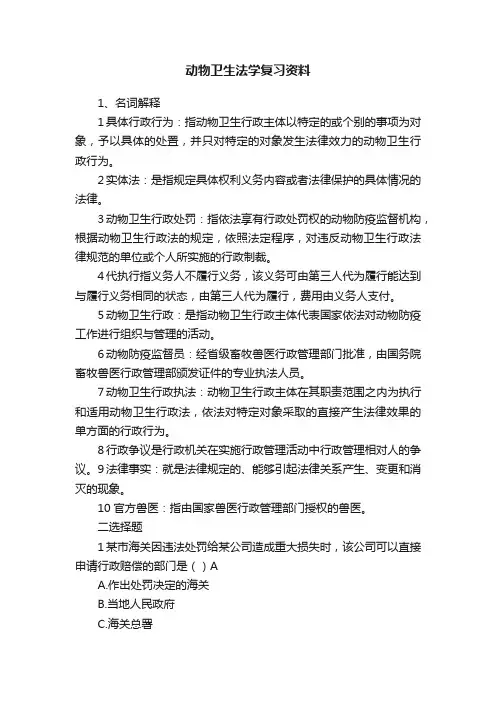

动物卫生法学复习资料1、名词解释1具体行政行为:指动物卫生行政主体以特定的或个别的事项为对象,予以具体的处置,并只对特定的对象发生法律效力的动物卫生行政行为。

2实体法:是指规定具体权利义务内容或者法律保护的具体情况的法律。

3动物卫生行政处罚:指依法享有行政处罚权的动物防疫监督机构,根据动物卫生行政法的规定,依照法定程序,对违反动物卫生行政法律规范的单位或个人所实施的行政制裁。

4代执行指义务人不履行义务,该义务可由第三人代为履行能达到与履行义务相同的状态,由第三人代为履行,费用由义务人支付。

5动物卫生行政:是指动物卫生行政主体代表国家依法对动物防疫工作进行组织与管理的活动。

6动物防疫监督员:经省级畜牧兽医行政管理部门批准,由国务院畜牧兽医行政管理部颁发证件的专业执法人员。

7动物卫生行政执法:动物卫生行政主体在其职责范围之内为执行和适用动物卫生行政法,依法对特定对象采取的直接产生法律效果的单方面的行政行为。

8行政争议是行政机关在实施行政管理活动中行政管理相对人的争议。

9法律事实:就是法律规定的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的现象。

10官方兽医:指由国家兽医行政管理部门授权的兽医。

二选择题1某市海关因违法处罚给某公司造成重大损失时,该公司可以直接申请行政赔偿的部门是()AA.作出处罚决定的海关B.当地人民政府C.海关总署D.实施违法处罚的责任人2以行政机关是否可以主动作出行政行为为标准,行政行为分为()DA.抽象行政行为和具体行政行为B.羁束行政行为和自由裁量行政行为C.要式行政行为和非要式行政行为D.依职权行政行为和依申请行政行为3下列属于行政法特殊渊源的是()DA.地方性法规B.行政规章C.宪法D.法律解释4下列各项中,有关行政违法的正确表述是()BA.行政违法的主体是行政主体B.行政违法是违反行政法律规范的行为C.行政违法与犯罪仅有量上的不同而没有质的区别D.行政违法的法律后果不具有制裁性5.抽象行政行为区别于具体行政行为的主要特点在于抽象行政行为的()BA.执行性B.普遍性C.裁量性D.可诉性6下列各项中,属于行政立法主体的是()AA.省人民政府B.省人大常委会C.省政协D.省委7.行政监督检查的性质是()AA.单方行政行为B.依申请行政行为C.内部行政行为D.抽象行政行为8下列各项中,属于我国司法审查受案范围的是()DA.外交行为B.国防行为C.抽象行政行为D.具体行政行为9行政处罚的前提是()BA.公务员违法B.行政相对方违法10以行政机关是否可以主动作出行政行为为标准,行政行为分为()DA.抽象行政行为和具体行政行为B.羁束行政行为和自由裁量行政行为C.要式行政行为和非要式行政行为D.依职权行政行为和依申请行政行为C.国家工作人员违纪D.公民犯罪11追究行政主体行政责任的前提是()AA.确认行政违法或行政失当B.认定行政失当C.认定行政责任D.确定行为主体12.在我国,对行政行为实施司法审查的主体是()BA.行政审判庭B.人民法院C.审判委员会D.审判员13以行政法规范的性质为标准,行政法可分为()BA.中央行政法与地方行政法B.实体行政法与程序行政法C.一般行政法与特别行政法D.行政组织法与行政行为法三,填空题1.动物卫生行政的对象是非常广泛的,包括人(公民、法人或其他组织)、动物、仪器设施及环境等。

执业兽医法律知识点兽医是一门综合性学科,为保护动物健康提供重要服务。

在兽医执业过程中,合法合规是至关重要的。

掌握与兽医执业相关的法律知识,既可以保护兽医从业人员的权益,也有助于推动兽医行业的良性发展。

一、兽医执业许可兽医执业许可是兽医行业的基础,也是保障行业规范运行的重要手段。

兽医执业许可的发放通常由卫生、农业或兽医主管部门负责。

申请人需要提交相关的资料和证明,并通过考试或评估程序,以证明其具备兽医专业知识和技能。

获得兽医执业许可后,兽医从业人员才能合法地开展相关工作。

二、兽医法律责任作为执业兽医,具备相应的法律责任是必不可少的。

兽医从业人员应当严格遵守相关的法律法规,如动物防疫法、兽医行业管理条例等。

在诊断、治疗和手术等工作中,兽医承担着对动物生命和健康负有的责任。

一旦发生治疗错误或过失,兽医可能会面临法律责任的追究。

三、动物福利保护动物福利保护是近年来兽医行业关注的热点之一。

随着人们对动物福利的关注度不断提高,相关的法律法规也不断完善。

兽医应当尊重动物的自然需求和行为,在诊断和治疗过程中,采取合适的方法和措施,确保动物的福利。

同时,兽医还应当关注并报告任何虐待动物的行为,以保护动物权益。

四、隐私和数据保护在兽医执业过程中,兽医常常需要获取和处理患者的个人信息和敏感数据。

兽医从业人员应当妥善保管这些信息,不得将其用于非法目的,同时确保数据的安全和保密性。

兽医还应当遵守相关的隐私和数据保护法律法规,以保护患者的隐私权。

五、药品和诊疗器械管理兽医常常需要使用药品和诊疗器械来治疗动物疾病。

兽医应当合法合规地使用和管理这些药品和器械,确保其质量和安全性。

兽医需要掌握相关的法律法规,如药品管理法、诊疗器械管理条例等,以确保其在执业过程中不违法或不合规。

六、兽医纠纷解决兽医执业过程中,难免会遇到纠纷和争议。

这些纠纷可能涉及治疗效果、责任认定、患者索赔等多个方面。

兽医从业人员应当了解和掌握相关的法律程序和解决方式,以便在纠纷发生时能够及时、有效地解决问题,维护自己的权益。

兽医法规知识点总结大全兽医法规是指对于兽医行业相关事项进行规范的法律、法规、规章、规范性文件和标准。

兽医法规的出台和实施,旨在保护动物的健康和福利,保障人类的食品安全,维护农业生产和生态环境,促进兽医卫生工作的规范化和专业化发展。

本文将就兽医法规的相关知识点进行总结,以便相关从业人员更好地了解和遵守相关法规。

一、兽医法规的分类根据我国现行法律体系,兽医法规主要包括法律、行政法规、部门规章和地方性法规。

其中,法律是国家权力机关制定的具有普遍约束力的规范,如《动物防疫法》;行政法规是国务院规定的关于国家行政管理的基本制度和主要政策的规范,如《动物卫生监督条例》;部门规章是国务院以外的中央行政机关或者地方各级人民政府或者其它机构制定的行政规章;地方性法规是地方各级人民代表大会及其常务委员会的规范性文件,如省、市、县级的兽医条例等。

二、兽医法规的内容1. 动物防疫相关法规《动物防疫法》是我国重要的兽医法规之一,它规定了对动物传染病预防和控制的基本原则,包括动物防疫的组织管理、防疫工作的基本要求、疫病的报告、监测、控制等方面的内容。

2. 动物卫生监督相关法规《动物卫生监督条例》是我国兽医法规体系中的重要法规之一,它规定了对动物产品生产、加工、贮存、运输和销售等环节进行卫生监督管理的相关规定,以保障人类的食品安全。

3. 兽药管理相关法规《兽药管理法》是我国兽医法规体系中的重要法律之一,它规定了对兽药的注册、生产、经营、使用和监督管理的相关规定,以保障兽药的安全、有效和合理使用。

4. 兽医行业人员资格认定相关法规《中国兽医药品管理法规》是我国兽医法规体系中的重要法规之一,它规定了兽医卫生资格的认定、注册制度和有关考试、培训的具体规定。

5. 动物福利保护相关法规《动物福利保护法》是我国兽医法规体系中的重要法律之一,它规定了对动物福利保护的基本原则、对违法行为的惩罚和保护动物福利的基本要求。

6. 兽医卫生标准和技术规范国务院和农业农村部颁布了一系列兽医卫生标准和技术规范,包括兽医卫生基本标准、动物疫病诊断技术规范、兽药质量标准等,对兽医卫生工作的开展和规范提供了依据。

动物卫生法学复习纲要一.名词解释1.官方兽医:(Official Veterinarian) , 《国际动物卫生法典》中明确规定,是指由国家兽医行政管理部门(指在全国范围内有绝对权威,执行、监督或审查动物卫生措施和出证过程的国家兽医机关)授权的兽医。

官方兽医行使商品(指动物、动物产品、生物制品和病料)的动物健康或公共卫生监督,并在适当条件下,对符合条件的商品签发卫生证书。

2.官方兽医制度:是指官方兽医代表国家对动物卫生进行全过程监督、控制的管理制度。

3.动物卫生行政:是指动物卫生行政主体代表国家依法对动物卫生工作进行组织与管理的活动,它是我国行政的组成部分。

4.地区(Zone):是指在国内为控制疾病而划定的某一地区。

5.区域(Region):是为控制疾病而划定的几个国家或相临国家的某一区域范围。

6.《国际动物卫生法典》International animal Health Code (简称《法典》)规定了与动物及动物产品国际贸易有关的卫生规则和建议。

《法典》规定了动物及动物产品贸易时最基本的卫生要求,以避免动物和人类病原微生物的国际间传播,从而确保动物及动物产品进行国际贸易时的卫生安全。

7.SPS协议:《实施动植物卫生检疫措施的协议》亦称卫生与植物卫生措施实施协议(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)是世贸组织成员为确保卫生与植物卫生措施的合理性,并对国际贸易不构成变相限制方面所应遵循的一套规定、原则和规范。

8、法律事实:指在当事人之间引起行政法律关系产生、变更和消灭的客观现象。

9、动物卫生行政救济:指管理相对人对动物卫生行政主体所作的行政行为不服,依照动物卫生行政法的规定,在法定期限提出申诉或提起诉讼,要求撤销或变更原来决定的一种程序和制度。

10、动物卫生行政程序法:是关于行政行为的方式、步骤及其所形成的过程的法律规范的总称。

兽医法律法规基础知识兽医法律法规是指对兽医行业进行管理和监督的相关法律、法规文件。

兽医法律法规的制定和实施,旨在保障兽医专业人员合法行业权益,维护兽医服务的质量和安全,保护动物的福利和健康。

在兽医从业者的日常工作和决策中,了解并遵守相关法律法规是十分重要的。

一、兽医执业许可证制度兽医执业许可证是兽医从业者合法开展兽医服务的基本证件。

根据相关法律法规,兽医必须具备相应的资格、技能和知识才能申请兽医执业许可证。

获得执业许可证后,兽医才能合法行使兽医职业权利和义务。

同时,兽医执业许可证也规范了兽医从业者的行为准则和职业道德要求。

二、动物卫生和疫病防控动物卫生和疫病防控是兽医工作的重要内容。

相关法律法规规定了动物疫病的预防、检测、报告、隔离和治疗等方面的要求。

兽医在实施动物卫生和疫病防控工作时,必须遵守相关法律法规的规定,严格执行防疫措施,并及时报告疫情,采取有效的措施进行控制和治疗。

三、兽药管理兽药是指用于动物治疗、预防疾病的化学药品和生物制品。

相关法律法规对兽药的研发、生产、销售和使用等环节进行了严格的管理和监督。

兽医在使用兽药时,必须按照规定的程序和剂量进行使用,并遵守兽药的储存和处置要求,以确保兽药的有效性和安全性。

四、动物福利保护动物福利保护是现代社会的一项重要任务。

兽医在工作中必须关注和尊重动物的权益和福利,按照相关法律法规的规定,为动物提供必要的保护和救助。

相关法律法规对动物的饲养、运输、屠宰等环节进行了规范,兽医在实施这些工作时,必须遵守相关法律法规,并负责监督和检查动物福利情况。

五、兽医纠纷解决机制兽医纠纷解决机制是指对兽医纠纷进行调解、仲裁和诉讼的相关机构和程序。

相关法律法规规定了兽医纠纷解决的途径和程序,以保障兽医从业者和兽医服务对象的合法权益。

兽医在解决纠纷时,应该依据相关法律法规的规定,选择适当的解决机制,并协助相关机构进行调查和调解。

兽医法律法规是保障兽医行业健康发展和动物福利的重要保障。

动物保护的法律法规 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】中华人民共和国野生动物保护法》于1988年11月8日由第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,自1989年3月1日起施行。

是我国关于野生动物保护的主要法律。

该法分为总则、野生动物保护、野生动物管理、法律责任和附则5章共42条。

根据宪法明确规定了野生动物资源的国家所有权;规定了国家对野生动物施行“加强资源保护,积极驯养繁殖,合理开发利用的方针”;授权国务院林业、渔业行政主管部门分别主管全国陆生、水生野生动物的管理工作;强调对珍稀、濒危的野生动物实行重点保护。

规定对野生动物加强管理,实行特许猎捕证、驯养繁殖许可证、狩猎证、允许进出口证明书制度和收取野生动物资源保护管理费等制度。

本法根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉的决定》修正章节内容第一条为保护、拯救珍贵、濒危野生动物,保护、发展和合理利用野生动物资源,维护生态平衡,制定本法。

第二条在中华人民共和国境内从事野生动物的保护、驯养繁殖、开发利用活动,必须遵守本法。

本法规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要、科学研究价值的陆生野生动物。

本法各条款所提野生动物,均系指前款规定的受保护的野生动物。

珍贵、濒危的水生野生动物以外的其他水生野生动物的保护,适用渔业法的规定。

第三条野生动物资源属于国家所有。

国家保护依法开发利用野生动物资源的单位和个人的合法权益。

第四条国家对野生动物实行加强资源保护、积极驯养繁殖、合理开发利用的方针,鼓励开展野生动物科学研究。

在野生动物资源保护、科学研究和驯养繁殖方面成绩显着的单位和个人,由政府给予奖励。

第五条中华人民共和国公民有保护野生动物资源的义务,对侵占或者破坏野生动物资源的行为有权检举和控告。

兽医法规导论复习资料名词解释兽医法规:指除了宪法之外的所有有关兽医地位及相关工作的规范性法律文件。

动物防疫监督:指在动物防疫过程中,对从事动物饲养、经营和动物产品生产、经营以及其他与动物防疫有关活动的单位和个人的防疫活动进行督促、检查,促使其依法履行义务的活动,是一种政府监督管理职能,目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。

行政执法:指行政主体依照法律程序适用法律、法规,对相对人采取的直接影响其权利和义务的具体行政行为。

行政许可:指行政机关根据公民、法人或其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。

即行政机关办法许可证的行为。

行政确认:指国家行政机关对特定的事实是否存在的认定。

与行政许可不同,行政确认是认定行为。

行政处罚:指主管行政机关对公民、法人、和其他组织的违法行为予以追究行政法律责任的一种行政执法行为。

行政复议:是行政主体内部进行救助的途径,是由上一级机构,据管理相对人的要求,依据行政复议法规定,对待定行政争议审核,处理,裁决的一种行政司法活动。

行政强制执行:指公民、法人或者其他组织逾期不履行行政法上的义务时,国家行政机关依法采取必要的强制性措施,迫使其履行义务,或达到履行义务形同状态的具体行政行为。

行政强制措施:指行政机关为了顺利实施某种管理职能,依法采取强制手段限制公民人身自由或对公民、法人或其他组织的财产强制处置的一种具体行行政行为。

行政诉讼的举证责任:指在行政诉讼中,作为被告人的行政机关对其作出的具体行政行为负有提供证据并证明其正确合法的义务。

预检:动物或动物产品在出入境之前,由检疫人员在其生长或生产期间于原产地进行检验、检测,以防止危险性动物疫病在国际间传播或扩散的一项针对性措施。

兽药是指用于预防,治疗,诊断动物疾病或者有目的的调节动物生理机能的物质,主要包括:血清制品,疫苗,诊断制品,微生物制品,中药材,中成药,化学药品,抗生素,生化药品,放射性药品及外用杀虫剂,消毒剂等。

兽医法规第一单元《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国动物防疫法》(以下简称《动物防疫法》)于1997年7月3日经第八届全国人民代表大会常务委员会第26次会议通过,2007年8月30日经第十届全国人民代表大会常务委员会第29次会议修订,于2008年1月1日起施行。

一、《动物防疫法》概述(一)概念《动物防疫法》是调整动物防疫活动的管理以及预防、控制和扑灭动物疫病过程中形成的各种社会关系的法律规范的总称。

(二)调整对象在中华人民共和国领域内的动物防疫及其监督管理活动适用动物防疫法,但进出境动物、动物产品的检疫适用《中华人民共和国进出境动植物检疫法》。

(三)动物防疫工作的行政管理1.政府机构县级以上人民政府统一领导动物防疫工作。

2.兽医行政主管部门国务院兽医主管部门主管全国的动物防疫工作。

县级以上地方人民政府兽医主管部门主管本行政区域内的动物防疫工作。

军队和武装警察部队动物卫生监督职能部门分别负责军队和武装警察部队现役动物及饲养自用动物的防疫工作。

3.动物卫生监督机构县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构执法工作。

4.动物疫病预防控制机构县级以上人民政府建立动物疫病预防控制机构,承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

(四)动物防疫工作的方针我国对动物疫病实行预防为主的方针。

(五)动物疫病的分类根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度,分为下列三类:1.一类疫病一类动物疫病是指对人与动物危害严重,需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的动物疫病。

2.二类疫病二类动物疫病是指可能造成重大经济损失,需要采取严格控制、扑灭等措施,防止扩散的动物疫病。

3.三类疫病三类动物疫病是指常见多发、可能造成重大经济损失,需要控制和净化的动物疫病。

一、二、三类动物疫病具体病种名录由国务院兽医主管部门制定并公布。

(六)含义1.动物指家畜、家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物。

兽医法规-兽医(Veterinarian):给动物进行疾病预防、诊断并治疗的医生。

.主要职责:维护动物健康、保证畜牧安全、指导畜牧生产、保障食品安全、控制人畜共患病、建立人类疾病的动物模型。

1.1兽医工作的范畴-兽医工作泛指从事与兽医职业有关的工作,一般与动物和人类的健康及动物福利有关。

·兽医工作可能是技术性的,也可能是管理性的或经营性的;-兽医工作既可能限定在某个特定范围,也可能涉及跨行业的广阔范围。

_“兽医”从三个层面来理解:_是指“人”,主要指兽医师、兽医诊疗机构和国家兽医行政管理机构;一是指“事”,主要是指动物防疫、检疫和诊疗等;_是指“物”,主要是指相关器械和兽药等。

.“法规”_狭义的法规,是指行政法规和地方性法规;一广义的法规,是指包括法律、行政法规、地方性法规和行政规章在内的所有规范性法律文件。

.兽医法规是指除宪法外的所有有关兽医地位及相关工作的规范性法律文件。

兽医法规的表现形式主要有:◆法律:是指由最高权力机关全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件。

◆如全国人大常委会通过的《中华人民共和国动物防疫法》;◆行政法规:专指由最高行政管理机芙——国务院颁布的规范性文件。

◆常见的有:条例、细则、决定、决议、命令、指示等。

如《兽药管理条例》◆地方性法规:指省、自治区、直辖市人大常委会制定的规范性文件,◆如江苏省人大常委会通过的《江苏省动物防疫条例》◆行政规章:包括国务院各部、委、局在自己职权范围内制定的“部门规章”和省、自治区、直辖市的人民政府制定的“地方政府规章”等。

◆如农业部发布的《兽药管理条例实施细则》;◆国际条约:我国政府签订或参加的国际条约也是法的组成部分。

◆如WTO《实施动植物检疫措施协议》。

1.3兽医法规体系我国的兽医法规体系主要是有关动物疫病的防控、兽药管理的法律和法规、有关动物病原微生物管理的法规以及兽医从业管理的法规。

1.3.1有关“兽医师”和“兽医诊疗机构”管理的法规- 2004年国务院批准在农业部设立兽医局,并设立首席兽医官;-《执业兽医管理办法》已经2008年11月4日农业部第8次常务会议审议通过,自2009年1月1日起施行。

兽医法规:指除宪法外的所有有关兽医地位及相关工作的规范性法律文件。

行政法规:专指由最高行政管理机关—国务院颁布的规范性文件。

地方性法规:指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在的市和国务院批准的较大的市人民代表大会和它的常务委员会制定的规范性文件。

行政规章:包括国务院各部、委、局在自己职权范围内制定的“部门规章”和省、自治区、直辖市的人民政府制定的“地方政府规章”等。

兽医法规体系:主要是有关动物疫病的防控及兽药管理的法律和法规和有关动物病原微生物管理的法规,关于兽医从业管理的法规有待完善。

行政执法:指行政主体依照法定程序适用法律、法规,对相对人采取的直接影响其权利和义务的具体行政行为。

行政许可:指行政机关根据行政管理相对一方当事人的申请,经审查依法赋予其从事某种行为的权利和资格的行为,即行政机关颁发许可证的行为。

行政确认:指国家行政机关对特定的事实是否存在的认定。

行政处罚:指主管行政机关对公民、法人和其他组织的违法行为予以追究行政法律责任的一种行政执法行为。

行政强制措施:指行政机关为了顺利实施某种管理职能,依法采取强制手段限制公民人身自由或者对公民、法人或其他组织的财产强制处理的一种具体行政行为。

行政复议:行政主体内部进行救济的一种途径。

这是由上一级机构,根据管理相对人的请求,依据行政复议法的有关规定,对特定的行政争议进行审查、处理、裁决的一种行政司法活动。

行政诉讼:指公民、法人或其他组织认为行政主体或其工作人员的具体行政行为,侵犯其合法权益而依法向人民法院提起诉讼,有人民法院依法进行审理并做出裁判的诉讼制度。

官方兽医:具备规定的资格条件并经兽医主管部门任命的,负责出具检疫证明的国家兽医工作人员。

动物疫病:所管理的动物疫病为动物传染病和寄生虫病,指的是具有传播扩散特点的动物疫病以及危害人体健康和养殖业生产的动物疫病。

动物防疫:动物防疫包括动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物和动物产品的检疫等方面内容。

规复习讲义执业兽医师考试核心资料兽医法律法规复习讲义考点一、《动物防疫法》1、概念:《动物防疫法》是调整动物防疫活动的管理以与预防、控制和扑灭动物疫病过程中形成的各种社会关系的法律规范的总称。

(注意:未提与“诊疗”和“研究”两项内容。

)2、《动物防疫法》的适用范围:国内。

动物与产品的进、出境,则由《中华人民共和国进出境动植物检疫法》。

3、理清兽医主管部门、动物卫生监督机构、动物疫病预防控制机构三者的关系。

兽医主管部门,负责本辖区内的动物防疫工作,实现的是领导管理职能;动物卫生监督机构是负责动物、动物产品的检疫和其它有关动物防疫的检疫和监督执法工作,起着检疫和监督执法的作用;动物防控机构是一个动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以与其它预防、控制等技术工作。

当地人民政府起最终领导作用。

4、动物疫病:指动物传染病、寄生虫病。

动物防疫:指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

5、强制免疫计划的制定:是国务院兽医主管部门制定,省、自治区、直辖市兽医主管部门按上级计划,制定本地的强制免疫计划;如果有实际需要,而增加的强制免疫病重和区域需报请当地人民政府批准,国务院兽医管理部门备案。

6、动物疫情的预警:只有国务院兽医主管部门和省、自治区、直辖市人民政府兽医管理部门发出动物疫情预警。

分为:特别重大(I级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四个级别,相应级别的疫情预警对应的颜色:红色、橙色、黄色和蓝色。

7、《动物防疫条件合格证》动物养殖场(养殖小区)、隔离场所、屠宰加工场所和无害化处理场所需要《动物防疫条件合格证》,但是,经营动物、动物产品的集贸市场不需要取得此证。

8、动物疫情可向兽医主管部门、动物卫生监督机构、动物疫病预防控制机构这三个部门报告,认定这个疫情则由县级兽医主管部门认定即可。

这里的“动物疫情”通常是指一般的疫情或者还不知道是重大疫情的情况,这个知识点可以和后面的“重大疫情报告”,这一知识点联系起来,“重大疫情报告”的接受主题往往是动物疫病预防控制机构,因为他们具有这方面的条件来诊断。

动物保护法律基本知识动物保护是一个重要的社会议题,近年来越来越受到人们的关注。

为了保护动物的权益和福利,很多国家都制定了相应的动物保护法律。

本文将介绍动物保护法律的基本知识,包括法律的定义、目的、原则和实施措施等。

一、动物保护法律的定义动物保护法律是一套规范和保障动物福利的法律制度。

它旨在保护动物的生命、健康和福利,防止虐待和滥杀动物,同时平衡人类的利益与动物的权益。

二、动物保护法律的目的动物保护法律的主要目的是:1. 保护动物免受不必要的痛苦和苦难;2. 维护动物的基本权益,包括生存权、健康权和福利权;3. 鼓励人们尊重和关爱动物,促进人与动物的和谐共处;4. 培养公众对动物保护的意识,提高动物保护的法律意识。

三、动物保护法律的原则1. 行政管辖原则:动物保护法律通常由政府制定和实施,具备行政管辖的特点。

政府部门负责监督和管理动物保护工作,并建立相关的执法机构和监督机制。

2. 動物福利最优原则:动物保护法律的核心原则是保护动物的福利和权益,追求动物的最优福利。

这意味着在任何情况下,都应该尽量减少动物的痛苦和苦难,提高动物的生活质量。

3. 预防优先原则:动物保护法律倡导预防和避免动物遭受不必要的伤害和虐待。

通过立法和宣传教育,鼓励公众尊重动物,从根本上减少动物遭受虐待的发生。

4. 合理利益平衡原则:动物保护法律要求在保护动物权益的同时,合理平衡人类的经济和生活需要。

确保人类和动物之间的利益能够和谐共存,不仅保护动物,也不过度限制人类的权益。

四、动物保护法律的实施措施为了有效实施动物保护法律,各国采取了一系列措施:1. 立法措施:各国制定了相应的动物保护法律,明确禁止虐待和滥杀动物的行为,并对违法行为进行处罚。

同时,通过立法也规定了动物饲养、驯养和运输等方面的要求和标准。

2. 监督执法措施:政府设立了动物保护执法机构,负责监督和执行动物保护法律。

他们定期开展巡查和检查,对违法行为进行处罚和取缔。

3. 宣传教育措施:政府和相关组织通过各种途径,包括媒体宣传、教育课程和活动等,提高公众对动物保护的认识和意识,引导人们爱护动物、尊重动物。

动物保护与法治知识点总结一、动物保护意识的觉醒1、保护动物的重要性动物是地球上的重要组成部分,它们在生态系统中扮演着至关重要的角色。

而且,动物也是人类社会的重要资源,能够为人类提供食物、药材、皮毛等。

因此,保护动物不仅是为了维护生态平衡,也是为了维护人类自身的利益。

2、动物保护的现状目前,由于人类活动的不断扩张,动物的栖息地遭到了破坏,许多动物种群濒临灭绝。

同时,一些非法捕捞、盗猎、贩卖动物的行为也在全球范围内泛滥。

这些行为严重损害了动物的生存环境,也对生态系统造成了负面影响。

3、动物保护意识的觉醒随着人们对环境保护和动物保护意识的不断增强,越来越多的人开始关注并参与到动物保护的活动中。

各国政府和国际组织也加大了对动物保护工作的投入,出台了一系列的法律法规和政策措施,以保护濒危动物和自然生态系统的完整性。

二、法律法规与动物保护1、国际法律与动物保护国际上有一系列的法律法规旨在保护动物的生存环境和生存权利。

其中最著名的要数《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES),该公约于1975年生效,通过对濒危野生动植物种的贸易进行限制来保护这些物种的生存。

此外,一些国际组织,如联合国环境规划署(UNEP)、国际自然保护联盟(IUCN)等也制定了一系列的国际公约和协议,以促进动物保护工作的开展。

2、国家法律与动物保护各国政府也制定了一系列的法律法规,对动物保护进行规定和保护。

例如,在中国,国家林业局于1988年颁布了《中华人民共和国野生动物保护法》,该法律规定了对野生动物的保护措施,明确了对野生动植物的保护和管理。

此外,还有《中华人民共和国动物保护法》、《中华人民共和国禽类和家畜遗传资源保护法》等法律法规,规定了对动物的保护措施。

3、地方法规与动物保护在一些地方也制定了一些地方性的法律法规,对动物的保护进行规定并加以保护。

例如,在上海市,市政府明确了《上海市野生动物保护管理规定》,对野生动物的保护进行具体规定。

珍贵濒危野生动物的认定A《国家重点保护目录》所列的国家一级二级重点保护野生动物。

B《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录一(严禁商业贸易)附录二(限制商业贸易)猕猴金丝猴滇金丝猴穿山甲黑熊棕熊小熊猫大熊猫紫貂云豹豹虎雪豹亚洲象野马野驴西藏野驴梅花鹿马鹿麋鹿驼鹿野牛牦牛藏原羚普氏原羚藏羚羚牛北山羊岩羊盘羊白鹳黑鹳朱鹮中华秋沙鸭黑嘴松鸡褐马鸡丹顶鹤白枕鹤白鹤小鸨大鸨巨蜥蟒蛇《民法通则》规定因为动物而造成他人损害,应当由动物的饲养人和管理人来承担责任,由于受害者的过错造成损害的,动物饲养人和管理人不承担民事责任,犹豫地三方的过错造成损害的,动物饲养人或管理人不承担民事责任。

《CITES》是通过控制国际间野生动植物及其产品的毛衣来保护野生动植物的。

地点在瑞士洛桑,日常工作由公约秘书处负责,最高权力机构是公约成员国大会,两年举行一次。

我国在1981年加入。

国际法是指国家之间的法律,是国家在其相互交行中形成的、主要用来调整国家之间关系的有法律约束力的原则、规则和制度的总称。

国际法在国内适用的方法A转化即条约只有通过国内机关立法,将条约或其内容转化为国内法才能在国内适用。

B并入即由国内法做出原则性规定,或通过立法机关的行为,从总体上承认国际法为国内法的组成部分并可在国内直接适用。

C混合即一个国家同时采用转化和并入的方式来适用条约为什么国内法起不到高效履约。

A大部分野生动物法律法规的管辖范围非常局限,只关注国内有分布的物种保护。

B只关注出口,进口关注少。

C一些国家只对活体标本的贸易进行控制。

D一些国家只关注脊椎动物贸易,而无脊椎动物,植物,鱼类不在其控制之内。

走私珍贵动物、珍贵动物制品罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,是指违反海关法律法规和野生动物保护法律法规,非法携带、运输、邮寄国家禁止进出口的珍贵、濒危野生动物及其制品进出国(边)境的行为。

(一)客体特征本罪侵犯的客体是国家对珍贵动物资源进出口工作的管理制度。

本罪的犯罪对象则是国家禁止进出口的珍贵动物及其制品。

(二)客观特征本罪在客观方面表现为违反海关法律法规和野生动物保护法律法规,擅自携带、运输、邮寄国家禁止进出口的珍贵动物及其制品,进出国(边)境的行为。

运输:通常表现为把珍贵野生动物及其制品装入船只、飞机或其他交通工具内进出国(边)境的行为。

携带:是指行为人将珍贵动物及其制品藏匿于行李随身携带的物品中,或私藏于身体的某部位,进出国(边)境的行为。

邮寄:是指行为人把珍贵动物及其制品通过国际邮寄方式将其运出或运进中国境内的行为。

(三)主体特征本罪的主体为一般主体,年满16周岁具有刑事责任能力的自然人及单位都可以构成本罪而成为本罪主体。

(四)主观特征本罪在主观方面只能出于故意,过失不能构成本罪。

行为人不知道属珍贵动物及其制品或虽知道为珍贵动物及其制品但却不知道为国家禁止进出口,即使有走私的客观行为,亦不能构成本罪。

至于其目的,既可以是为了非法牟利,也可以是其他目的,但这不会影响本罪成立。

本罪的主要具体表现形式:A:行为人不通过海关关口把珍贵野生动物或其制品运出或运进中国边境。

B:行为人采取藏匿、伪装、瞒报、伪报或其他欺骗方式通过海关关口,把珍贵野生动物及其制品运进或运出中国边境。

认定行为人是否就进出境物品如实向海关进行了申报,通常可视为行为人是否逃避了海关监管的标志。

处罚1、根据本条第2款、第4款规定,犯本罪的,处5年以上有期徒刑,并处罚金;情节较轻的,处5年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

2、根据本法第157条第1款规定,武装掩护走私的,应以本罪依照本条第1款、第4款的规定从重处罚。

3、根据本条第5款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本条第2款、第4款的规定即按自然人犯本罪处罚。

非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪一、概念违反野生动物保护法规,未经有关主管部门的批准,非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。

二、犯罪构成(一)客体特征本罪侵犯的客体是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的管理制度。

本罪的对象只能是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品。

(二)客观特征本罪在客观方面表现为违反野生动物保护法规,收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。

收购,是指未经有关部门批准以金钱作价,购买珍贵、濒危野生动物及其制品的行为;运输,是指未经批准,私自运输珍贵、濒危野生动物及其制品的行为;出售,是指未经批准,以牟利为目的出价售卖珍贵、濒危野生动物及其制品的行为,至于是否已实际获得利益,并不影响犯罪的成立。

无论行为人实施的是其中一种行为,还是同时实施数种行为,均可构成本罪。

(三)主体特征本罪的主体为一般主体,即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人,均可构成本罪。

前段时间也可成为本罪主体。

(四)主观特征本罪在主观方面表现为故意,过失不构成本罪。

三、处罚犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

四、法条及司法解释[说明]一、本罪侵犯的客体是国家对珍贵、濒危野生动物资源的保护管理制度。

侵犯的对象是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品。

客观方面表现为具有违反野生动物保护法规,收购、运输、加工、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。

主观方面是故意,过失不构成本罪。

主体包括个人和单位。

三、本罪是行为犯,情节作为加重处刑考虑。

“情节严重”、“特别严重”的标准,司法解释已明确。

实践中,对以单位名义从事非法收购运输出售珍贵濒危野生动物及其制品的主要应从单位犯还是自然人犯罪的判断。

A单位成立后是否以非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为为主要活动。

B是否为了便于从事非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的犯罪活动而成立的单位。

C非法活动所得是否归单位的个别成员所有。

非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪概念非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪是指违反野生动物保护法律法规,未取得特许猎捕证或者违反特许猎捕证规定的内容,故意猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物的行为。

构成(一)客体特征本罪侵犯的客体是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的管理制度。

1988年通过的《中华人民共和国野生动物保护法》1988年发布的《国家重点保护野生动物名录》中,共计258种国家重点保护野生动物。

(二)客观特征一,必须违反了野生动物保护法律法规。

二,必须实施了猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物的行为。

A未取得特许猎捕证,擅自猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物。

B违反特许猎捕证规定的内容,猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物。

猎捕:是指出于牟利、自食自用、馈赠亲友或者出限取乐等动机,未取得特许猎捕证或违反特许猎捕证规定的内容,非法捕捉或捕捞珍贵、濒危野生动物的行为。

杀害:是指出于牟利、自食自用、馈赠亲友或者出限取乐等动机,在希望或者放任发生珍贵、濒危野生动物死亡这种危害结果的心理支配下,采用任何手段非法造成珍贵、濒危野生动物死亡或伤害的行为。

(三)主体特征凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人,均可构成本罪。

单位也可成为本罪主体。

(四)主观特征本罪在主观方面表现为故意,过失不构成本罪。

行为人可能是为了出卖牟利、自食自用、馈赠亲友或者出限取乐的目的,都可以构成本罪。

行为人不同的犯罪动机,不会影响本罪的成立,但可以作为量刑时考虑的情节。

A过失失误误杀的,不构成本罪。

B在救助过程中,造成其死亡的,不构成本罪。

认定一,意外原因造成珍贵、濒危野生动物死亡A由于不可抗拒原因造成死亡的不构成本罪B由于不可预见原因造成其死亡的不构成本罪二,紧急避险造成珍贵、濒危野生动物死亡紧急避险的必须条件A合法权益正在面临危险B没有其他方法避免现实危险C主观上是为了保护公民的生命健康权D不能超过必要限度造成不应有的损害。

本罪与非法狩猎罪的界限。

(1)犯罪对象不同,本罪的对象是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物包括陆生和水生的野生动物,而后者对象为陆生的一般野生动物。

(2)对行为的限制不同,本罪表现为未经合法许可擅自对珍贵、濒危野生动物进行猎捕、杀害,而后者表现为违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。

(3)构成犯罪的标准不同,本罪只要实施相应行为就已构成,而非法狩猎罪必须行为严重才能构成。

本罪客体为国家对珍贵、濒危野生动物保护的管理活动,而后者的客体是国家对一般野生动物资源保护的管理的活动。

本罪与非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪的界限。

(1)本罪的行为方式为非法猎捕、杀害,而后者的行为方式则为非法收购、运输、出售。

(2)本罪的犯罪对象是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物,而后者除此之外,还包括国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的制品。

处罚犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处无期徒刑或十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

非法狩猎罪概念是指违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。

客体特征本罪侵犯的客体是国家保护野生动物资源的管理制度。

非法狩猎罪的对象是A非珍贵、濒危野生动物B有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。

(三有动物)C一般陆生野生动物,即未列入《国家重点保护野生动物名录》的其他所有陆生野生动物。

客观特征本罪在客观方面表现为违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。

禁猎区,禁止进行狩猎和其他妨碍野生动物栖息繁殖的区域栖息繁衍的区域:资源贫乏和破坏比较严重,如国家自然保护区、风景区,为保护野生动物而划定的禁止狩猎区域。

禁猎期,根据不同野生动物的繁殖及生长期(如肉食、皮毛成熟),而分别划定的禁止狩猎的期间。

禁用工具,是指足以破坏野生动物资源,危害人畜安全以及破坏森林的工具。

禁用方法,是指以破坏、妨害野生动物正常繁殖和生长的方法。

根据本条的规定,违反其中任何一种形式或是数种形式非法狩猎野生动物,且情节严重的,即可构成犯罪。

主体特征本罪主体是一般主体。

无论是专门从事狩猎的人员还是其他公民,只要达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的,都可以构成本罪。

单位亦可构成本罪主体。

主观特征本罪在主观方面表现为故意,即明知是在禁猎区、禁猎期或者使用禁止的工具、方法进行狩猎而故意为之。

至于是为了营利或者其他目的,均不影响本罪的成立。