初中生物_生物 七年级上册第三章第一节《病毒》教学设计学情分析教材分析课后反思

- 格式:doc

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:14

人教版(2024)生物七年级上册《病毒》教案及反思一、教材分析本节课是人教版(2024)生物七年级上册《病毒》一章的内容。

本章在教材中占有重要地位,主要内容旨在是学生了解微生物世界、认识生命现象多样性的基础。

通过本章的学习,学生将对病毒这一特殊的生命形式有一个初步的认识,理解病毒的结构、繁殖方式以及与人类的关系,为后续学习传染病、免疫等知识打下基础。

二、教学目标【知识目标】:1.描述病毒的主要特征。

2.说出病毒的种类。

3.列举病毒与人类生活的关系。

4. 认识病毒与宿主的关系以及病毒对人类的影响。

【过程与能力目标】:1. 培养学生通过观察、分析、归纳等科学方法获取知识的能力。

2. 提高学生运用所学知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生科学探究和实验操作的基本技能。

【情感态度目标】:1.激发学生对生命科学的兴趣和好奇心。

2.培养学生尊重生命、关注健康的态度。

3.增强学生对传染病预防的意识。

三、教学重难点【教学重点】: 1.病毒的结构特点和繁殖方式。

2.病毒与宿主的关系及其对人类的影响。

【教学难点】:1.理解病毒的非细胞结构和寄生性。

2.掌握病毒生命周期的复杂性及其与宿主相互作用的机制。

四、学情分析七年级学生在之前的学习中已经接触过微生物的概念,对细菌、真菌等有初步的了解。

但对病毒这一特殊微生物的了解可能较少,需要从基本概念入手,逐步引导学生深入理解。

学生具有一定的观察、分析能力,但对抽象概念的理解和应用能力有待提高。

五、教学方法和策略【教学方法】:1. 讲授法:用于传授病毒的基本概念和特征。

2. 探究法:通过问题引导学生自主探究病毒的结构和生命周期。

3. 实验法:通过模拟实验让学生直观感受病毒的繁殖过程。

【教学策略】:1. 采用多媒体教学,展示病毒的微观结构和生命周期动画,增强直观性。

2. 设计问题情境,激发学生思考,引导学生主动探究。

3. 通过小组合作学习,促进学生之间的交流与合作。

六、教学过程(一)导入新课1.通过展示病毒引起的疾病案例,激发学生兴趣。

教学设计一、情境导入看图推测是什么疾病?由什么引起的?流行性感冒和最近来势汹汹的手足口病都是由病毒所引起的。

这就是这节课要学习的内容。

二、导学新知(一)病毒与人类的关系人们谈“毒”色变,那病毒对人类是不是百害无一利呢?1.学生畅所欲言:说出所知道的病毒对人类造成的影响。

2.对学生回答情况进行点评及完善归纳,渗透从而启发学生对待事物要从正反两方面去观察、去思考,化害为利。

(二)病毒的形态结构(自主学习)病毒如此微小,它是怎样被发现的?1.阅读相关链接,了解病毒的发现。

一亿个病毒左右排列起来才有头发丝那么粗细,病毒极其微小,所以必须借助电子显微镜观察,那它的形态主要有哪些呢?2.观察图片,学生说出病毒的形态。

在结构上,与动植物细胞相比有什么特点?3.认真读图,学生分析病毒的结构组成。

4.学生总结:病毒结构特点,教师评价。

(三)病毒的生命活动(小组讨论)为什么病毒结构如此简单,人们对于病毒还会如此恐惧,谈毒色变呢?病毒如此微小,它是如何生活的?1.小组讨论病毒的营养方式、生殖方式,结合噬菌体繁殖过程归纳病毒的繁殖过程。

病毒种类很多,但往往只能侵染某种特定的细胞。

所以病毒大致可以分为几种呢?2.学生指出病毒分类依据及其分类。

三、学以致用1、下列关于病毒的叙述错误的是()A.细胞微小,结构简单B.只能寄生在活的细胞中C.有些能使人、禽致病D.制成疫苗可以预防疾病2、下列动植物疾病不是有病毒引起的是()A.肺结核B.艾滋病C.手足口病D.烟草花叶病3.甲型肝炎病毒属于( )A.植物病毒B.动物病毒C.细菌病毒D.噬菌体4.右下图为病毒结构模式图,请据图回答:⑴这是形的病毒;⑵病毒的结构包括[ ] 和[ ] ,没有结构;⑶病毒的繁殖方式是,病毒侵入活细胞后,在[ ] .的指挥下利用细胞内的物质制造出新病毒。

四、小结升华1.让学生谈收获2.教师总结五、达标检测基训学情分析在学习本节之前,学生已从生活中获得一定的感性认识,学习积极性较高。

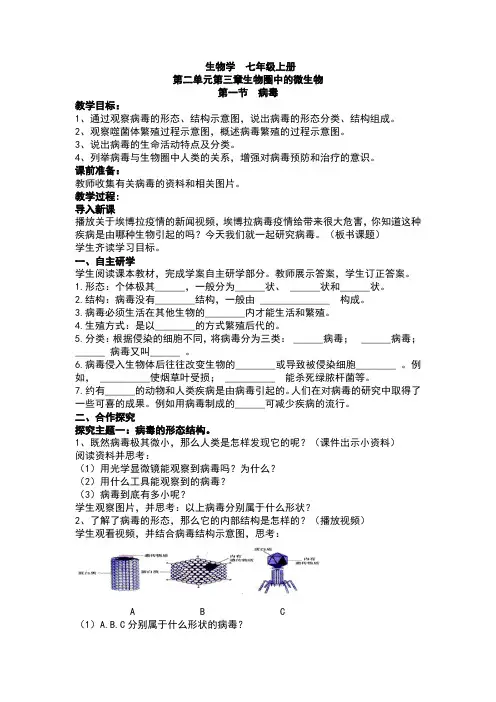

生物学七年级上册第二单元第三章生物圈中的微生物第一节病毒教学目标:1、通过观察病毒的形态、结构示意图,说出病毒的形态分类、结构组成。

2、观察噬菌体繁殖过程示意图,概述病毒繁殖的过程示意图。

3、说出病毒的生命活动特点及分类。

4、列举病毒与生物圈中人类的关系,增强对病毒预防和治疗的意识。

课前准备:教师收集有关病毒的资料和相关图片。

教学过程:导入新课播放关于埃博拉疫情的新闻视频,埃博拉病毒疫情给带来很大危害,你知道这种疾病是由哪种生物引起的吗?今天我们就一起研究病毒。

(板书课题)学生齐读学习目标。

一、自主研学学生阅读课本教材,完成学案自主研学部分。

教师展示答案,学生订正答案。

1.形态:个体极其______,一般分为______状、 ______状和______状。

2.结构:病毒没有________结构,一般由 ______________ 构成。

3.病毒必须生活在其他生物的________内才能生活和繁殖。

4.生殖方式:是以________的方式繁殖后代的。

5.分类:根据侵染的细胞不同,将病毒分为三类: ______病毒; ______病毒;______ 病毒又叫______ 。

6.病毒侵入生物体后往往改变生物的________或导致被侵染细胞________ 。

例如, __________使烟草叶受损; __________ 能杀死绿脓杆菌等。

7.约有______的动物和人类疾病是由病毒引起的。

人们在对病毒的研究中取得了一些可喜的成果。

例如用病毒制成的______可减少疾病的流行。

二、合作探究探究主题一:病毒的形态结构。

1、既然病毒极其微小,那么人类是怎样发现它的呢?(课件出示小资料)阅读资料并思考:(1)用光学显微镜能观察到病毒吗?为什么?(2)用什么工具能观察到的病毒?(3)病毒到底有多小呢?学生观察图片,并思考:以上病毒分别属于什么形状?2、了解了病毒的形态,那么它的内部结构是怎样的?(播放视频)学生观看视频,并结合病毒结构示意图,思考:A B C(1)A.B.C分别属于什么形状的病毒?(2)这些病毒都是由什么物质组成的?(3)病毒具有细胞结构吗?探究主题二:病毒的生命活动及分类(一)学生观看病毒增殖过程视频,并分析噬菌体增殖过程示意图,思考:A B C(1)病毒的生活方式是怎样的?(2)用面包碎屑能培养病毒吗?(3)病毒是怎样繁殖的?(4)图示中的A 、B.C 分别代表了病毒繁殖的哪个阶段?(二)病毒的分类(根据寄生细胞的不同)病毒类型 寄生生物 举例植物病毒动物病毒细菌病毒(噬菌体)探究主题三:病毒和人类的关系小小辩论会病毒有害(反方),还是有益(正方)? (提示:利用课件图片和课文,表明观点,举出例子)三、知识框架人们通常谈“毒”色变,通过本课的学习,你对病毒有了哪些新的认识?病毒形态结构极其微小,主要有()状、()状、()状无()结构,由()外壳和内部的()组成生命活动营养方式:()繁殖方式:()分类()病毒()病毒()病毒又叫()与人类的关系多数有害少数有益四、达标检测1、12月1日是“世界艾滋病日”,艾滋病是人类因为感染人类免疫缺陷病毒“HIV ”引起的。

病毒教学设计1、、描述病毒的形态、结构特点。

2、知道病毒的营养方式和繁殖方式。

3、举例说明病毒的种类。

4、举例说明病毒与人类的关系,培养珍爱生命的情感。

1、病毒的结构特征和生活特征病毒的生活特征一、导入新课:播放剪辑的电视新闻,展示各种疾病的图片由此导入。

展示课题二、学习目标展示:学生齐读。

三、讲授新课:1、病毒的发现史自学106页下端的相关链接。

2、病毒的形态自学106页第二自然段,主要有三种形态。

PPT展示3、病毒的结构自学106页最后一自然段。

PPT展示病毒与动植物细胞的区别以及与细菌真菌的区别4、病毒的生命活动自学107第一自然段 PPT展示增殖过程,视频播放。

5、病毒种类自学107第二自然段找出。

注意:细菌病毒又叫噬菌体!6、病毒与人类的关系有害:使人患病。

以流感病毒为例了解病毒如何使人患病的。

病毒入侵我们人体会坐以待毙吗?学生就这个问题讨论,视频给出答案。

通过视频我们看到身体里有守护我们健康的英勇卫士,它们与侵染我们身体的病毒做着顽强的斗争,所以我们没有理由不好好爱惜我们的身体。

不能漠视生命的无谓的消亡。

我们应该敬畏生命!增强我们的内心的强大。

病毒使动植物患病。

PPT展示。

有益:制疫苗、杀虫剂、噬菌体消灭细菌。

四:总结,思维导图总结本节内容学情分析在日常生活中学生会因为病毒患上各种疾病,比如流感、红眼病、腮腺炎等。

也会通过各种媒体渠道了解各种因病毒引起的传染病的流行情况、预防措施、发展趋势等有所了解,这对于课堂上的讨论和交流做好准备。

由于病毒十分微小,学生对病毒认识仅仅限于知道它能使人患病,更不知道它的形态结构、生活方式、繁殖方式和种类。

因此在学习的过程中要选择自学、讨论、观察等多种方法,尤其是启发学生从两个方面分析病毒跟人类的关系。

效果分析总体说对本节课还是比较满意的,学生的学习积极性很高。

认真看课本,积极回答问题。

希沃白板5制作的PPT能更灵活的处理文本、视频等内容。

剪辑师能对选取的材料随意进行处理。

教学设计一、导入:播放BBC拍摄的一段视频。

通过视频激发起学生的兴趣,从而导入新课:视频中,曾经引起人类恐慌的生物就是----病毒。

二、阅读资料,了解病毒的形态。

1.阅读伊万诺夫斯基发现病毒的过程,从中得出结论:病毒十分的微小,只能用电子显微镜才能看到。

2.展示在电子显微镜下我们观察到的病毒的形状:球状、杆状和螺旋状。

三、动手制作,感知病毒的结构1. 组内制作病毒的模型:材料:橡皮泥、弹簧。

步骤:对照课本107页,图2.3—2<几种病毒的结构示意图>,小组内分工制作球状、杆状和蝌蚪状病毒的模型。

注意:橡皮泥代表蛋白质。

弹簧代表遗传物质。

2. 选择小组展示所制作的模型,进一步总结出病毒的结构有遗传物质和蛋白质外壳为组成。

3. 出示细胞结构示意图,与病毒的结构做对比,得出结论:病毒没有细胞结构。

并进一步引发学生思考:病毒是生物吗?病毒是怎样生活的?病毒怎样繁殖呢?四、动画演示,叙述病毒的生命活动1. 播放噬菌体侵染细菌的flash动画,讲解具体的过程:吸附、注入、复制、合成、释放。

2. 对桌合作,将病毒的生命活动将给对桌听。

3. 小组合作,组内分工讲解病毒的生活过程,并向同学们展示。

4. 引导学生观察从吸附到释放过程中,病毒发生的变化:数量变多。

通过分析新病毒需要的遗传物质以及蛋白质的来源,总结出病的的繁殖方式:自我复制。

五、展示图片,了解病毒的分类展示学生知道的几种病毒,以及它们引起的疾病如艾滋病。

禽流感、寨卡病毒等,引导学生进行分类。

六、播放视频,进一步认识病毒1.播放视频,让学生了解病毒已经存在很长时间了,病毒和我们是相互依存的。

2.完成调查报告,进一步认识病毒与人类的关系。

七、课堂小结引导学生回顾本节课所学内容,教师进行总结。

八、当堂测试完成相应的习题。

学情分析在日常生活中,学生通过电视、网络、报刊等途径知道了流行性感冒、艾滋病等是由病毒引起的,对流行性感冒、甲型H1N1流感的预防措施有亲身经历,对艾滋病毒在全球的发展趋势、预防措施等也有所了解,为利用讨论、交流等活动主动获取知识做好了铺垫。

第三章第一节《病毒》教学设计【教学目标】1.知识目标:(1)通过科学探究,能描述病毒的形态、分类、结构组成。

(2)通过观看视频,能描述病毒增殖的过程。

2.能力目标:通过阅读资料,培养同学们归纳、分析、提取信息的能力。

3.情感目标:辨证认识问题,客观评价病毒与人类的关系【重点】病毒的形态、结构、生活方式、繁殖方式。

【难点】理解病毒的繁殖过程。

【学习方法】自主学习、小组合作、重难点点拨【课堂要求】主动思考、大胆发言、充满自信、精神饱满一、【课前自主预习】教师活动学生活动1.教师提前发放预习提纲(一)病毒的大小资料1、十七世纪,光学显微镜的发明,使人们观察到了动植物细胞,甚至细菌,但由于分辨率的限制,光学显微镜只能放大几千倍,人们还是没有发现病毒的影子。

资料2、100年前,科学家们在研究烟草花叶病的病因时,将患花叶病的烟草榨出汁液,通过细菌过滤器将细菌滤去,再用过滤后的汁液去感染正常的烟草,结果发现烟草仍然患病。

于是,他们认为烟草花叶病是由一种比细菌还小的生物引起的,但人们仍然不认识它的“庐山真面目”,直到20世纪30年代,科学家发明了电子显微镜,才看到了它的真面目,并把这种生物叫做“滤过性病毒”,这就是我们所说的病毒。

科学表明,10亿个细菌仅有一颗小米粒大,因此我们观察病毒使用显微镜。

(二)病毒的形态分小组,观察幻灯片,讨论总结。

病毒的形态分为、、。

(三)病毒的结构结合动植物细胞的结构,探究病毒的结构,进而得出结论:病毒没有结构,只由外壳和内部的构成1.学生按照要求自主预习,认真完成预习任务。

2.组长汇报各小组预习中的疑难点,教师做到心中有数。

得出病毒的生活方式,并粗略的了解病毒的繁殖,为下一步讲解病毒的繁殖做铺垫。

2、探究后,对答案,组长统一讲解后,教师检查。

探究任务二:病毒的繁殖方式、分类、与人类的关系小组合作(组长、课代表做好记录)(五)病毒的繁殖方式、种类教师先提出问题,再播放视频动画,结合课本讲解,学生尝试说出病毒的繁殖过程。

第一节病毒一、教材分析本章节内容接在细菌和真菌之后,虽然细菌和病毒都是微小的,但病毒是没有细胞结构、但也属于生物的一类特殊生物。

本章节展示了大量的图片,采用了图文结合的方式,便于学生观察,理解病毒结构的特点。

教材从正反两个方面介绍病毒与人类生活的关系,促进了学生对病毒的作用形成辩证的认识。

二、学情分析病毒性质的疾病人人都听说过、经历过,但是病毒谁也没见过,病毒什么样?它是如何被发现的?又是怎样生活的?学生会很自然的提出这样的问题。

列举学生常听说的病毒性疾病,关联学生生活实际,引起学生注意,易激发学生探究的热情;本节知识有助于学生辩证看待病毒,能解释生活实际现象,增加学生学习的满足感。

三、教法与学法1.教法:启发式教学,谈话法为主。

2.学法:阅读对比归纳法等。

四、学习目标(1)知识与技能:病毒的特点(无细胞结构等),病毒对其他生物带来的影响以及与人类的关系。

(2)过程与方法:探究、逻辑、发散思维的培养;提取信息、对比归纳、等能力提高。

(3)情感态度与价值观:关注生活实际,关注社会,应用生活实际、团队合作精神等情感体验;认同辩证唯物主义观点。

五、教学重难点(1)重点:病毒的结构特点,与人类的关系。

(2)难点:病毒的繁殖教学过程:(一)新知探究部分第一学程:学习任务病毒的形态结构主问题1.病毒没有细胞结构,它的结构是怎样的?学法指导第一步:自学要求(学法指导设计)学生独立思考,阅读教材,完成导学单上的三个问题。

1. 科学家怎样观察病毒?2.病毒有哪几种形态?3.病毒没有细胞结构,试着观察下图几种形态的病毒,说出他们结构的形同点。

病毒都是由外部的和内部的构成。

病毒结构最大的特点是。

第二步:互学要求(学法指导设计)(1)组长主持,组内互学,及时纠错。

(2)组内相互交流,组内达成共识。

(3)组长做好组员的任务分工,做好展讲准备。

第三步:展学要求(学法指导设计)(1)声音洪亮,语言流畅,逻辑思维清晰。

(2)各小组认真倾听,积极补充,质疑提问对小组进行评价。

教学设计一、设计思路感冒、疯牛病、手足口病、SARS、艾滋病等生活中存在的很多疾病都是有病毒导致的,而病毒只有在电子显微镜下才能观察到,学生对其缺乏感性认识,因此课前发动学生收集有关病毒的资料,并制作病毒模型,为学生创建直观认识。

在课程中注重生活实际与学科的整合,以历史上天花肆虐的故事为切入点导入病毒的学习,调动学生的学习积极性,并以天花病毒为主线贯穿教学过程始终。

采用多媒体课件,精心设计问题串,在紧凑的分析判断、交流讨论的认知活动中,帮助学生探索病毒的形态结构、生命活动特点以及与人类的关系等。

改变过去单纯的教师讲授、学生接受的教学方式,变为师生互动式教学,课堂上为学生营造自主探究的平台,充分调动学生积极性和主动性。

二、教学目标1.知识目标:识别病毒,说出病毒的结构组成及与人类的关系。

2.能力目标:尝试通过不同途径(书籍、报刊杂志及网络)收集并整理有关病毒的信息。

3.情感态度与价值观目标:关注病毒与生物圈中其他生物的关系,特别是与人类的关系;认同利用病毒可以为人类造福,培养辩证唯物主义观点;树立健康科学的生活态度。

三、教学重点病毒的主要特征,病毒与人的关系。

教学难点病毒的结构。

四、教学方法讲述法,谈话法,启发法。

学习方法观察发现法,合作交流法,自主探究法。

五、课时安排 1课时六、教学过程七、教学反思教师作为学生学习的指导者、帮助者、促进者,在学生自主探究的过程中,给予必要的指导和帮助。

同时也以一名学习者的身份参与到各小组的讨论中,对学生提出的问题和建议给予适当的点拨,充分尊重学生的个性发展。

这样,同学们在交流互动中发现问题、分析问题,并解决问题。

学生们思维的火花得到了有效的碰撞,有效地发挥了其主体作用。

学情分析我们的学生正处于青少年时期,生性好动,注意力易分散,爱表现自己,于是我抓住这一特点,在课堂上不断创造机会和条件,让学生参与进来,发现问题,提出问题,并自己去解决问题,发挥学生学习的主动性,使学生学会探究学习、合作学习。

教学设计第三章第一节病毒教案教学目标:知识与能力1、描述病毒的结构特征及生活、繁殖方式;2、病毒的分类及与人类生活的密切关系。

过程与方法通过制作简易病毒模型,培养学生的动手能力;通过观察,培养学生全面、客观、辩证地分析问题的能力。

情感、态度与价值观1、关注病毒与生物圈中其他生物之间的关系;2、通过病毒发现过程,认同科学发展与技术进步相关。

教学重点:病毒的主要特征及其与人类的关系教学难点:病毒自我复制的繁殖方式重难点突破:利用多媒体课件展示教具准备:课件、学案课时安排:1课时教学过程:一、情境导入1、同学们,你喜欢听歌吗?今天,就让我们乘着歌声的翅膀,背上智慧的行囊,开启我们的快乐之旅。

播放歌曲。

2、这首歌唱的是曾经一度让人谈鸡色变的禽流感,禽流感是由什么引起的,除了禽流感,你还知道那些病毒呢?大家请说一说。

3、我们常说的计算机病毒是今天要学习的病毒吗?你们想不想知道呢?病毒是怎样的一种生物?让我们一起走近病毒,了解病毒。

板书课题:病毒同学们请看今天的学习目标。

(齐读学习目标)二、讲授新课(过渡)大家都已经感受到病毒无处不在,那么你们见过病毒吗?我们先从病毒的发现开始谈起。

探究活动一:病毒的形态结构(板书)1、播放视频,学生观看。

教师提问:从病毒的发现过程中,我们可以对病毒有哪些了解?学生回答:生1:病毒的个体极其微小。

生2:病毒是杆状的。

2、教师总结:病毒的个体极其微小,常以纳米(一纳米等于一百万分之一毫米)为单位,通常只有借助电子显微镜才能观察到。

(板书)病毒的大小:微小。

(学生回答)3、病毒到底有多小呢?同学们请看下面的材料。

如果把病毒放大成篮球,细胞就放大成摩天大厦。

(过渡)观看电子显微镜下的病毒图片。

4、学生讨论回答:虽然病毒的形体极其微小,但它们却是形态各异,丰富多彩。

(板书)病毒的形态:球状、杆状、蝌蚪状。

(学生回答)(过渡)同学们都很聪明,病毒的个体十分微小,形态多种多样,那它应该具有什么样的结构呢?5、同学们拿出导学案,请看任务一,根据资料介绍完成学案上的问题,教师巡视。

6、教师展示学生答案,精心讲评。

7、这三种病毒虽然形态不一样,但是结构都是一样的,同学们请看,如果(板书)病毒的结构:的微生物,其结构简单,一般由组成。

(学生回答)8、和前面学习的动植物细胞的结构相比较有何异同?请同学们完成学案表格。

9、既然病毒的结构这么简单,就请同学们开动脑筋,利用手中的材料,制作一个病毒的简单的结构模型。

进行上台展示,看看谁有做发明家的潜力。

10、学生动手操作,上台展示。

(过渡)通过刚才的发明过程,同学们都知道,病毒的结构极其简单,连细胞结构都没有,它该怎样生活呢?下面的时间交给同学们进行合作学习。

学生讨论,教师巡视。

探究活动二:病毒的生命活动(板书)1、小组合作学习反馈,学生回答。

(板书)病毒的生活方式:寄生。

(板书)病毒的分类:植物病毒、动物病毒、细菌病毒(噬菌体)。

(板书)病毒的繁殖方式:自我复制。

2、通过以上的合作学习,同学们已经知道病毒的结构和繁殖,同学们想进一步了解吗?教师播放视频。

3、学生描述病毒的繁殖过程。

①侵入:噬菌体的尾部附着在细菌的细胞壁上,然后入侵。

②复制组合:噬菌体巧妙地利用寄主(细菌)细胞的“机器”,大量在复制子代噬菌体的遗传物质和蛋白质,并组合成完整的噬菌体颗粒。

③释放:噬菌体成熟后,在潜伏后期,溶解寄主细胞壁的溶菌酶逐渐增加,促使细胞裂解,从而释放出子代噬菌体。

4、师生总结:病毒的繁殖方式是自我复制。

(过渡)病毒做为生物圈中的一员,长期与我们人类共存,病毒与人类之间有什么关系,谁来谈一谈?探究活动三:病毒和人类的关系(板书)1、根据大家的描述,我们发现病毒与人类之间有两个方面的关系:一个是有益,一个是有害。

2、教师讲述病毒有害的一面,提出流行性感冒,让学生讨论流行性感冒的症状,在日常生活中的预防措施。

3、教师讲述艾滋病、禽流感的危害。

(过渡)这些都是病毒对人类有害的一面,其实我们也不要谈毒色变,在我们与病毒长期共存的过程中,我们也有许多可喜的成果,造福于人类。

4、教师拿出预防接种卡,让学生讨论。

5、教师讲述疫苗的制作过程:疫苗是由病毒制成的,只不过这些病毒都没有了活性。

这是病毒对人来的好处。

6、教师讲述郁金香的碎色病毒,利用病毒制成的杀虫剂,病毒在基因工程、基因治疗方面的研究,都是病毒有利的一面。

7、病毒对我们虽有害处,我们却可以变害为利,造福人类。

教师讲述当前的环境导致了新型病毒的出现,告诉大家要爱护环境,保护我们的家园。

三、课堂小结(过渡)假如你是病毒,谁能来描述它。

学生描述。

师生共同总结本节课内容。

四、板书设计(过渡语)对于本节课的内容,我们进行小游戏:冠军争霸赛。

你准备好了吗?课堂测验:1. 下列关于甲型H7N9的病原体—甲型H7N9禽流感病毒的说法正确的是( )A.可独立生活B.没有细胞结构C.属细菌病毒D.有成形的细胞核2.下列不具有细胞结构的生物时( )A.斑马B.流感病毒C.蘑菇D.含羞草3.病毒的生活环境是( )A 、空气中B 、水C 、富含有机物的土壤D 、生物体的活细胞4.病毒的繁殖方式为( )A.分裂生殖B.出芽生殖C.在其他生物的活细胞内,以自我复制的方式进行繁殖D.在自己的细胞内,以细胞内的物质为原料,在遗传物质的“指挥”下制造新的病毒5.病毒的组成成分是()A、脂类、蛋白质B、脂类、遗传物质C、蛋白质、遗传物质D、遗传物质噬菌体(过渡语)同学们都很棒,通过今天的学习,我们知道计算机病毒不是今天学习的病毒,同学们都改变了对病毒的看法,能辩证的看待病毒与人类的关系,课下把你认识的病毒讲给身边的人听。

同学们一分耕耘,一分收获,要想收获的多,必须耕耘的好!谢谢,再见!达标测试:1、病毒的组成成分是()A、脂类、蛋白质B、脂类、遗传物质C、蛋白质、遗传物质D、遗传物质噬菌体2、病毒的生活环境是()A、空气中B、水C、富含有机物的土壤D、生物体的活细胞3、正常出生,体重在2500克以上的婴儿,在出生会24小时内接种卡介苗和乙肝苗。

人类接种的病毒疫苗应该是()A、活的具有感染性的病毒B、植物细胞C、经灭活消毒的病毒D、噬菌体4、下列哪一项不是人类利用病毒为人类服务的实例()A、无脊椎动物病毒制成杀虫剂B、给高烧病人注射青霉素C、给健康人注射流行性乙型脑炎疫苗D、用噬菌体治疗烧伤病人的化脓性感染5、下列有关病毒的描述,不正确的是()A、营寄生生活B、能繁殖后代C、有细胞壁D、用电子显微镜才能观察到6、下列生物中不具有细胞结构的是()A、松B、蝗虫C、SARS病毒D、蚯蚓7、烟草花叶病毒(简称TMV)感染烟草花叶片能使叶片出现斑点,从而降低烟叶的质量。

科学家做出了如下实验,据下图分析:①烟是花叶病毒结构非常简单,无______结构,它由_____外壳和内部的______组成。

②把有病斑的烟叶榨汁,用细菌过滤器进行过滤,再用过滤后得汁液去感染正常烟叶,烟,烟叶会得病吗?;为什么?。

③对有病斑的烟叶进行提取分离后,获得的病毒应该是含有的病毒,此实验可以说明RNA是物质。

病毒可以寄生在的细胞内,靠自己的遗传物质,利用寄主活细胞内的物质,制造出许多,从而是烟草患病。

学情分析在日常生活中,学生通过电视、网络、报刊等途径知道了流行性感冒、甲型H1N1流感、艾滋病等是由病毒引起的,对流行性感冒、甲型H1N1流感的预防措施有亲身经历,对艾滋病在全球的发展趋势、预防措施等也有所了解,为利用讨论、交流等活动主动获取知识做好了铺垫。

由于病毒十分微小,要借助电子显微镜才能观察到它们,因此学生对病毒的认识是比较肤浅的。

学生不知道病毒的形态结构、生活方式、生殖过程以及病毒分类的依据,对于病毒与其他生物的关系,尤其是与人类的关系,总认为病毒对人类是有害的。

教师要选择自学、讨论、观察等恰当的学习方法和学生一起体验知识的生成过程,同时启发学生对事物要从正反两方面去观察、去思考,化害为利,为人类拥有健康的生活服务。

效果分析教师首先要让学生主动地产生一种发现问题、提出问题的学习心理,并且让学生带着问题走向教材、走向自然、走向科学,在“师生互动,生生互动”的学习过程中学生自主解决了心中的疑点。

在理解病毒特征时利用资料让学生讨论,填写学案,然后上台讲解激发了学生的思维,培养了能力,活跃了课堂氛围。

在教材的处理上我采用由“病毒结构→生活→分类→病毒与人类的关系”的顺序进行探究,便于学生对知识进行理解掌握;在教学流程中自然地写下板书,最后呈现出的是一个思维导图,这使整个课堂显得灵动、自然、流畅;同时利于学生的知识网络体系的构建。

多媒体的合理应用发散了学生的思维,拓展了学生的知识面,使学生从多方位了解病毒的相关知识,极大提高了课堂的有效性。

在实际用的内容的处理上,建议学生课前查资料,这很好的培养了学生的查资料、整理资料的能力,让学生学会自主学习。

在讨论中,教师要注意充分调动学生的积极性,对于学生的发言需要做也适当的点评,多发现学生的优点。

教材分析《生物圈中的微生物》是继《生物圈中的绿色植物》和《生物圈中的动物》之后安排的课程,目的是使学生形成对生物圈中各种生物的完整认识,同时也是后面学习生态系统、生物进化和生物技术的基础。

病毒是微生物中形态最微小、结构最简单的一类生物。

本节课对病毒的形态结构、生命活动及其与人类的关系的学习,是探究微生物在生物圈中的作用的基础和前提。

同时,本节课在培养学生辩证分析问题方面发挥着重要的作用。

学生对于病毒的认识是具有一定的生活常识的,但是往往局限于其影响人类健康以及给农业、养殖业所造成的危害方面,缺乏对病毒与人类关系的全面、客观的认识。

由于病毒的形态十分微小,所以学生对病毒的形态结构和生命活动特点缺乏了解,有一定学习难度。

在教学过程中,必须充分利用图片、文字、视频资料,结合学生的生活常识来增强对病毒的感性认识,引导学生客观理解病毒与人类的关系,了解病毒的生命活动和传播方式,运用所学知识解决生活中的实际问题。

评测练习1.下列关于甲型H7N9的病原体—甲型H7N9禽流感病毒的说法正确的是()A.可独立生活B.没有细胞结构C.属细菌病毒D.有成形的细胞核2.下列不具有细胞结构的生物时()A.斑马B.流感病毒C.蘑菇D.含羞草3.病毒的生活环境是()A、空气中B、水C、富含有机物的土壤D、生物体的活细胞4.病毒的繁殖方式为( )A.分裂生殖B.出芽生殖C.在其他生物的活细胞内,以自我复制的方式进行繁殖D.在自己的细胞内,以细胞内的物质为原料,在遗传物质的“指挥”下制造。