(完整版)诗歌鉴赏的表现手法-----以景结情

- 格式:doc

- 大小:28.01 KB

- 文档页数:5

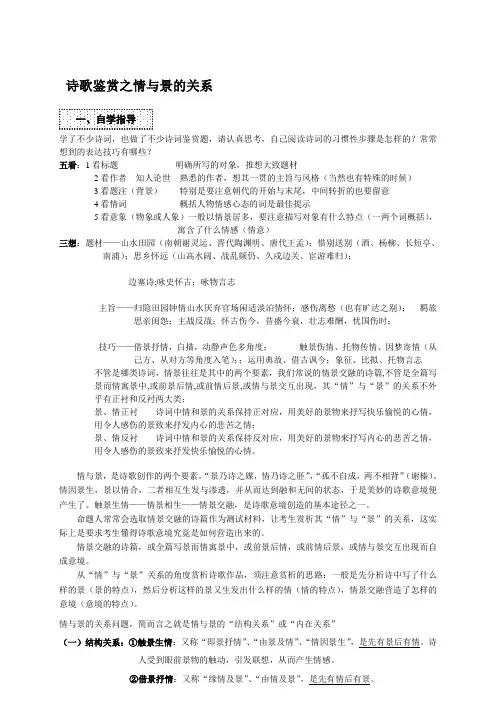

诗歌鉴赏之情与景的关系学了不少诗词,也做了不少诗词鉴赏题,请认真思考,自己阅读诗词的习惯性步骤是怎样的?常常想到的表达技巧有哪些?五看:1看标题明确所写的对象,推想大致题材2看作者知人论世熟悉的作者,想其一贯的主旨与风格(当然也有特殊的时候)3看题注(背景)特别是要注意朝代的开始与末尾,中间转折的也要留意4看情词概括人物情感心态的词是最佳提示5看意象(物象或人象)一般以情景居多,要注意描写对象有什么特点(一两个词概括),寓含了什么情感(情意)三想:题材——山水田园(南朝谢灵运、晋代陶渊明、唐代王孟);惜别送别(酒、杨柳、长短亭、南浦);思乡怀远(山高水阔、战乱频仍、久戍边关、宦游难归);边塞诗;咏史怀古;咏物言志主旨——归隐田园钟情山水厌弃官场闲适淡泊情怀;感伤离愁(也有旷达之别);羁旅思亲闺怨;主战反战;怀古伤今,昔盛今衰,壮志难酬,忧国伤时;技巧——借景抒情,白描,动静声色多角度;--------触景伤情、托物传情、因梦寄情(从己方、从对方等角度入笔);;运用典故、借古讽今;象征、比拟、托物言志不管是哪类诗词,情景往往是其中的两个要素,我们常说的情景交融的诗篇,不管是全篇写景而情寓景中,或前景后情,或前情后景,或情与景交互出现,其“情”与“景”的关系不外乎有正衬和反衬两大类:景、情正衬------诗词中情和景的关系保持正对应,用美好的景物来抒写快乐愉悦的心情,用令人感伤的景致来抒发内心的悲苦之情;景、情反衬------诗词中情和景的关系保持反对应,用美好的景物来抒写内心的悲苦之情,用令人感伤的景致来抒发快乐愉悦的心情。

情与景,是诗歌创作的两个要素。

“景乃诗之媒,情乃诗之胚”,“孤不自成,两不相背”(谢榛)。

情因景生,景以情合,二者相互生发与渗透,并从而达到融和无间的状态,于是美妙的诗歌意境便产生了。

触景生情——情景相生——情景交融,是诗歌意境创造的基本途径之一。

命题人常常会选取情景交融的诗篇作为测试材料,让考生赏析其“情”与“景”的关系,这实际上是要求考生懂得诗歌意境究竟是如何营造出来的。

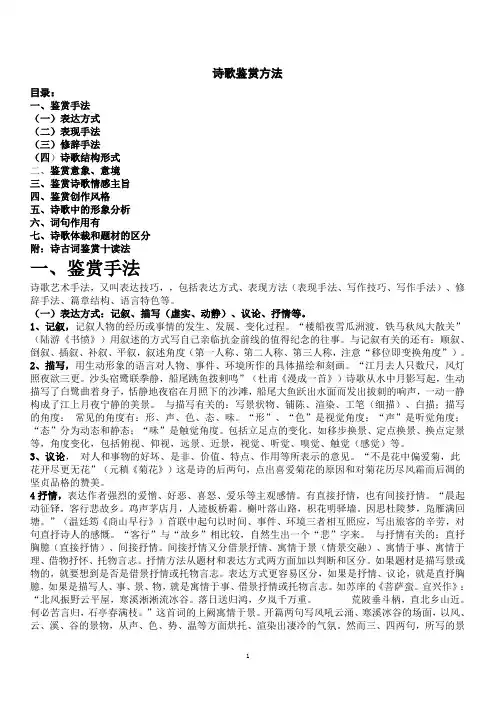

诗歌鉴赏方法目录:一、鉴赏手法(一)表达方式(二)表现手法(三)修辞手法(四)诗歌结构形式二、鉴赏意象、意境三、鉴赏诗歌情感主旨四、鉴赏创作风格五、诗歌中的形象分析六、词句作用有七、诗歌体裁和题材的区分附:诗古词鉴赏十读法一、鉴赏手法诗歌艺术手法,又叫表达技巧,,包括表达方式、表现方法(表现手法、写作技巧、写作手法)、修辞手法、篇章结构、语言特色等。

(一)表达方式:记叙、描写(虚实、动静)、议论、抒情等。

1、记叙,记叙人物的经历或事情的发生、发展、变化过程。

“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”(陆游《书愤》)用叙述的方式写自己亲临抗金前线的值得纪念的往事。

与记叙有关的还有:顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙,叙述角度(第一人称、第二人称、第三人称,注意“移位即变换角度”)。

2、描写,用生动形象的语言对人物、事件、环境所作的具体描绘和刻画。

“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣”(杜甫《漫成一首》)诗歌从水中月影写起,生动描写了白鹭曲着身子,恬静地夜宿在月照下的沙滩,船尾大鱼跃出水面而发出拔刺的响声,一动一静构成了江上月夜宁静的美景。

与描写有关的:写景状物、铺陈、渲染、工笔(细描)、白描;描写的角度:常见的角度有:形、声、色、态、味。

“形”、“色”是视觉角度;“声”是听觉角度;“态”分为动态和静态;“味”是触觉角度。

包括立足点的变化,如移步换景、定点换景、换点定景等,角度变化,包括俯视、仰视,远景、近景,视觉、听觉、嗅觉、触觉(感觉)等。

3、议论,对人和事物的好坏、是非、价值、特点、作用等所表示的意见。

“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”(元稹《菊花》)这是诗的后两句,点出喜爱菊花的原因和对菊花历尽风霜而后凋的坚贞品格的赞美。

4抒情,表达作者强烈的爱憎、好恶、喜怒、爱乐等主观感情。

有直接抒情,也有间接抒情。

“晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

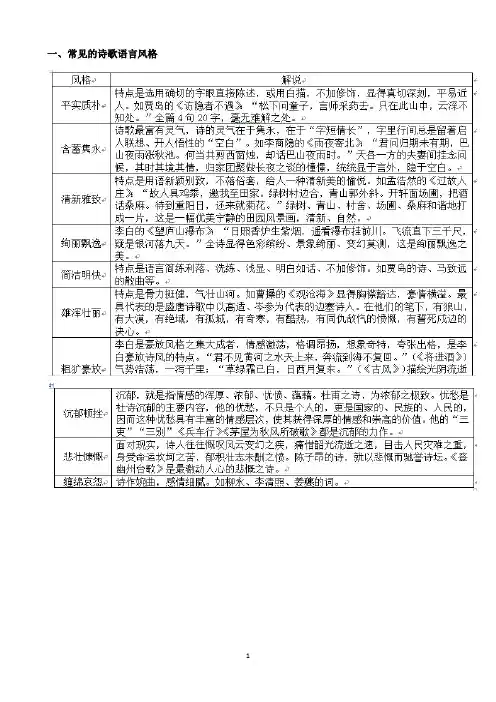

一、常见的诗歌语言风格二、诗歌中常用的12种修辞手法三、常见的抒情手法(一)直接抒情(直抒胸臆):即以第一人称“我”为抒情主体,直接表现作者的思想感情的一种文章笔法。

例1:安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。

例2:前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

(二)间接抒情1.借景抒情:诗人把所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过描写景物予以抒发。

例:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

”“朝雨”烘托出诗人送别友人时的忧伤之情;“杨柳”象征离别,折柳相赠表示留恋之情,增加了浓厚的离别情意。

具体又可以分为下面四种。

以乐景衬哀情:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

以乐景衬乐情:江林皆秀发,云日复相鲜。

征路那逢此,春心益渺然。

以哀景衬乐情:千里黄云白日熏,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无己,天下谁人不识君。

以哀景衬哀情:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

2.情景交融:诗中既有景物描写的成分,也有抒情的成分,两者相互融合,难分彼此。

例1:“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”借景抒情与情景交融的区别:借景抒情:在这种抒情方式中,景物是描写的实体,诗人的思想感情没有直接外露,它主要通过客观地描写景物来寄寓思想感情。

读者只有品味、咀嚼、挖掘特定景物的内蕴时,才会感悟出诗人寄托在此景此物背后所蕴涵的情思。

情景交融:也叫寓情于景(物)、融情于景,将诗人的主观思想和感情融合在有声有色的景物描写中,客观景物明显地涂染上了诗人浓郁的主观感情色彩,如“红杏枝头春意闹”。

例:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

”诗人撷取“孤帆远影尽”“长江天际流”这两幅动态画面,逼真地描写了远望中的船儿消逝时情景,也勾勒出诗人翘首凝望的神情。

借景抒情,表现了诗人与孟浩然的深情厚谊,抒发了十分真挚的友情。

诗歌鉴赏的表现手法有哪些中国古代不合乐的称为诗,合乐的称为歌,现代一般统称为诗歌。

它按照一定的音节、韵律的要求,表现古代社会生活和人的精神世界。

下面是小编分享的诗歌鉴赏的表现手法,一起来看看吧。

诗歌鉴赏的表现手法表现手法的作用有:深化意境、深化主旨、意境深远、意境优美、意味深长、耐人寻味、言近旨远等。

写景抒情的诗词:寓情于景、情景交融、远近着笔、着眼视听、动静结合、以动(声)衬静、绘声绘色、虚(写情)实(实像、实事、实境,写景)相生、乐景哀情、以景结情等;咏物言志、咏史怀古的诗词:常常借外物表达自己的人格,化无形为有形,象征(比喻)、托物言志、铺陈、对比(揭示对立面,突出形象)、反衬等;边塞征战的诗词:渲染、烘托、比兴、以小见大、象征等;即事感怀的诗词:移情于景借景抒情、乐景哀情以景衬情、避实就虚移笔于人、直抒胸臆、对比、反衬、烘托、曲笔(正话反说)、抑扬对应、联想、想象、用典、铺垫、照应、伏笔(暗示)等。

诗歌常见的表现手法示例1.直接抒情。

直接抒情是一种不要任何“附着物”,而由作者直接对有关人物、事件等表明爱憎态度的一种抒情方式。

如苏轼的《江城子》:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤城,无处话凄凉。

”作者的感情如江河直下,直抒对亡妻的怀念之情。

“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”(王之涣《登鹳雀楼》)前两句写景,后两句直接抒发在这样的环境里产生的情怀,天然的形势、阔大的气象与诗人在这景象面前产生的富有哲理的思想融合在一起。

2.间接抒情。

间接抒情包括借景抒情、借物抒情、托物言志和寓情于景(或物)、情景交融。

借景抒情是作者通过对某种景物的描写来抒发感情的抒情方式。

如孟浩然的《岁暮归南山》:“北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催人老,青阳逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

”作者落第的失意,多病的苦痛,年华的流逝,种种哀情都借迷蒙空寂之景表达出来,含蓄委婉,余味无穷。

一、鉴赏诗歌形象(一)人物形象:包括诗中人物、自我抒情主人公的形象。

主要分析人物性格、品质、心态、情感、思想,必须结合诗句来谈。

(二)物象:分析景物特征,由景物暗示人物内心和思想。

借物抒怀、托物言志。

客观存在着的事物、景色及至活生生的人,一旦笼于人的笔下,就成为具体可感的艺术形象。

1、豪放洒脱的形象李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”(《将进酒》),表现了他淡于富贵、傲视圣贤的思想,也反映了李白傲岸不羁、豪放自负的性格。

2、忧国忧民、青衫泪沾的形象杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱对外欢颜。

······吾庐独受冻死亦足”(《茅屋为秋风所破歌》),诗人并不仅停留在个人的哀怨中,而能推己及人,其忧国忧民的精神可见一斑;白居易的“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”(《瑟琶行》),着一“泣”字与“湿”字大大拓宽了诗的意境。

3、归隐田园、钟情山水的形象陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山······此中有真意,欲辩已忘言”(《饮酒》),写的就是悠游自在的隐居生活,说明诗人安贫乐道的思想;王维的“故人具鸡黍,邀我至田家······待到重阳日,还来就菊花”(《过故人庄》),诗中描写了山村风光和朋友欢聚的生活场面,像一幅田园风景画,使人见了,乐而忘返。

4、爱民人才的形象龚自珍的“我劝天公重抖搂,不拘一格降人才”(《己亥杂诗》),其对人才的渴求,毫无遮拦地表现在字里行间。

5、儿女情长的形象李商隐的“相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(《无题》),诗歌写了暮春时节与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,表达的是对忠贞不渝的爱情的歌颂。

二、鉴赏艺术手法1、表现手法:借景抒情、寓情于景、托物言志、象征、衬托、对比、想象、联想、反衬、烘托、托物起兴、美景衬哀情、渲染、虚实结合。

“以景结情"类诗歌的解题技巧“以景语结情语"是古典诗词重要的结构方式之一。

所谓“以景结情"是指以“景物”来传达、折射、暗示(暗喻)出作者的感情、寄托和抱负,即以“揽物”结“关合之情”。

说通俗点就是指诗歌在议论或抒情的基础上戛然而止,转为写景,以景代情作结,这种写法能使诗歌收到“此时无情胜有情”的效果,往往使诗歌显得意犹未尽、形象含蓄、耐人咀嚼。

可以使读者从景物描写中,驰骋想象,体味诗的意境,产生韵味无穷的艺术效果。

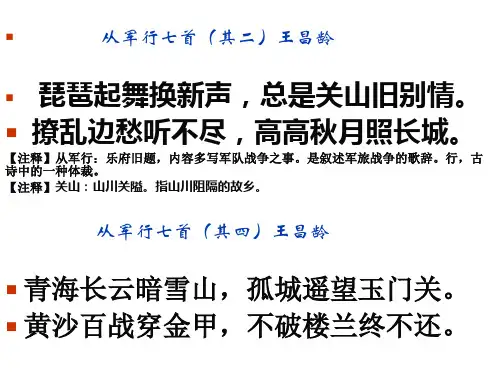

下面以高考题为例来探讨一下这类诗歌的解题技巧:如2005年全国卷中出现过这样一题:阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

从军行七首(其二)王昌龄琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

(1)“琵琶起舞换新声”与“边愁”是否矛盾?为什么?答:不矛盾。

这样的对照写法更能显示出听者深重的别情边愁,这是任何欢乐的新曲都无法排遣的。

(2)“高高秋月照长城”与前三句写法上有何不同?这样的写法有什么好处?答:前三句叙事抒情,后一句写景。

以景作结,寓情于景,创造意境,含蓄无限.分析:此诗是“以景结情”类诗歌的典型之作,此诗前三句均是就乐声来抒情的,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那结句如何以有限的七字尽此“不尽”之情呢?诗人这时轻轻宕开一笔,以景结情。

仿佛在军中置酒饮乐之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象;古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉,更加深了诗人的思乡之情。

此时征戍者内心是浓浓的乡思,还是渴望建功立业?是对现实的忧虑,还是对祖国河山深沉的爱呢?不得而知,给读者留下了无限的想象空间。

对此,你会生出什么感想?是无限的乡愁?是立功边塞的雄心和对于现实的忧怨?许浑《谢亭送别》中“日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼”末两句,上句极写别后酒醒的怅惘空寂,结句却并不接着直抒离愁,而是宕开写景。

这种借景寓情,以景结情,比直抒别情更富感染力,别具一种不言而神伤的情韵。

诗歌鉴赏之情与景的关系学了不少诗词,也做了不少诗词鉴赏题,请认真思考,自己阅读诗词的习惯性步骤是怎样的?常常想到的表达技巧有哪些?五看:1看标题明确所写的对象,推想大致题材2看作者知人论世熟悉的作者,想其一贯的主旨与风格(当然也有特殊的时候)3看题注(背景)特别是要注意朝代的开始与末尾,中间转折的也要留意4看情词概括人物情感心态的词是最佳提示5看意象(物象或人象)一般以情景居多,要注意描写对象有什么特点(一两个词概括),寓含了什么情感(情意)三想:题材——山水田园(南朝谢灵运、晋代陶渊明、唐代王孟);惜别送别(酒、杨柳、长短亭、南浦);思乡怀远(山高水阔、战乱频仍、久戍边关、宦游难归);边塞诗;咏史怀古;咏物言志主旨——归隐田园钟情山水厌弃官场闲适淡泊情怀;感伤离愁(也有旷达之别);羁旅思亲闺怨;主战反战;怀古伤今,昔盛今衰,壮志难酬,忧国伤时;技巧——借景抒情,白描,动静声色多角度;--------触景伤情、托物传情、因梦寄情(从己方、从对方等角度入笔);;运用典故、借古讽今;象征、比拟、托物言志不管是哪类诗词,情景往往是其中的两个要素,我们常说的情景交融的诗篇,不管是全篇写景而情寓景中,或前景后情,或前情后景,或情与景交互出现,其“情”与“景”的关系不外乎有正衬和反衬两大类:景、情正衬------诗词中情和景的关系保持正对应,用美好的景物来抒写快乐愉悦的心情,用令人感伤的景致来抒发内心的悲苦之情;景、情反衬------诗词中情和景的关系保持反对应,用美好的景物来抒写内心的悲苦之情,用令人感伤的景致来抒发快乐愉悦的心情。

情与景,是诗歌创作的两个要素。

“景乃诗之媒,情乃诗之胚”,“孤不自成,两不相背”(谢榛)。

情因景生,景以情合,二者相互生发与渗透,并从而达到融和无间的状态,于是美妙的诗歌意境便产生了。

触景生情——情景相生——情景交融,是诗歌意境创造的基本途径之一。

命题人常常会选取情景交融的诗篇作为测试材料,让考生赏析其“情”与“景”的关系,这实际上是要求考生懂得诗歌意境究竟是如何营造出来的。

“以景结情”类诗歌的解题技巧

“以景语结情语”是古典诗词重要的结构方式之一。

所谓“以景结情”是指以“景物”来传达、折射、暗示(暗喻)出作者的感情、寄托和抱负,即以“揽物”结“关合之情”。

说通俗点就是指诗歌在议论或抒情的基础上戛然而止,转为写景,以景代情作结,这种写法能使诗歌收到“此时无情胜有情”的效果,往往使诗歌显得意犹未尽、形象含蓄、耐人咀嚼。

可以使读者从景物描写中,驰骋想象,体味诗的意境,产生韵味无穷的艺术效果。

下面以高考题为例来探讨一下这类诗歌的解题技巧:

如2005年全国卷中出现过这样一题:

阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

从军行七首(其二)

王昌龄

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

(1)“琵琶起舞换新声”与“边愁”是否矛盾?为什么?

答:不矛盾。

这样的对照写法更能显示出听者深重的别情边愁,这是任何欢乐的新曲都无法排遣的。

(2)“高高秋月照长城”与前三句写法上有何不同?这样的写法有什么好处?

答:前三句叙事抒情,后一句写景。

以景作结,寓情于景,创造意境,含蓄无限。

分析:此诗是“以景结情”类诗歌的典型之作,此诗前三句均是就乐声来抒情的,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那结句如何以有限的七字尽此“不尽”之情呢?诗人这时轻轻宕开一笔,以景结情。

仿佛在军中置酒饮乐之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象;古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉,更加深了诗人的思乡之情。

此时征戍者内心是浓浓的乡思,还是渴望建功立业?是对现实的忧虑,还是对祖国河山深沉的爱呢?不得而知,给读者留下了无限的想象空间。

对此,你会生出什么感想?是无限的乡愁?是立功边塞的雄心和对于现实的忧怨?许浑《谢亭送别》中“日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼”末两句,上句极写别后酒醒的怅惘空寂,结句却并不接着直抒离愁,而是宕开写景。

这种借景寓情,以景结情,比直抒别情更富感染力,别具一种不言而神伤的情韵。

在上海高考卷中,近年两次考题涉及到这一表达技巧。

2004年要求阅读明朝诗人杜庠《赤壁》诗:“水军东下本雄图,千里长江隘舳舻。

诸葛心中空有汉,曹瞒眼里已无吴。

兵销炬影东风猛,梦断箫声夜月孤。

过此不堪回首处,荒矾鸥鸟满烟芜。

”

完成下题:就诗歌中画线的句子,结合全诗,从一个角度(如景与情的关系)写一段鉴赏文字(80字左右)。

此题是鉴赏题,要注意寻找切入点,不过题干已作了提示:

景与情的关系。

这一提示实际上告诉了你如下信息:从末句的位置看,是以景结情;从抒情方式看,是借景抒情。

因此必须弄清楚作者为什么写景,景中含有怎样的情。

在分析前六句的基础上,再看尾联,诗人从幽思冥想中重又回到使他兴感的眼前风物,不堪回首是伤感于历史的变迁和现实的荒凉。

三国英雄今安在,苏子泛舟何处寻。

面对荒矶鸥鸟、衰草寒烟,多情善感的诗人抚今追昔,感慨万端,更兼仕途失意,生活坎坷,命运乖舛,一腔忧思愁绪向谁说,以景结情,诗人的百般感触尽在不言中,也给全诗笼上了一层由历史的沧桑感、宇宙的苍凉感和人生短暂渺小的空虚感相交织的凄怆意绪。

2006年上海春考卷要求阅读宋词《喜迁莺·端午泛湖》:“梅霖初歇,乍绛蕊海榴,争开时节。

角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。

斗巧尽输年少,玉腕彩丝双结。

舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。

奇绝。

难画处,激起浪花,飞作湖间雪。

画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。

望中水天日暮,犹见朱帘高揭。

归棹晚,载荷花十里,一钩新月。

”

画线句的描写与前面的热闹场景截然不同,这样的写法好在哪里?

画线句从全词的位置上看,在结尾处,且是描写,属于典型的“以景结情”的写法;从题干的提示语“与前面的热闹场景截然不同”得知是“寂静”的场面,自然是“动静对比”。

如果不

知道“以景结情”的表达技巧,此题的回答就不完整。

这类诗歌可以从以下角度来答题,

第一步先分析诗歌前几联的内容,可以从表达方式(描写、抒情、议论)上考虑,答题可以遵循这样一个思路:此诗运用什么表达方式写出了什么。

第二步答表现手法,因为这类诗歌的特殊性——以景结句,往往可以直接答情与景之间的关系,比如融情于景,情含景中,景中寓情,情景交融等。

第三步分析表达效果:可以先从抒情角度来写,比如答到这类话语——此诗抒情含蓄而委婉;再从这样写的最终效果来分析,可以按这样思路来答——这样写能引起读者联想,达到回味无穷的效果。

【练习巩固】

1.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

闻乐天授江州司马元稹

残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。

垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。

这首诗尾联在写法上与前三句有什么不同?请简要分析。

2.阅读明代夏完淳《即事》,完成下面题目。

即事

夏完淳

复楚情何极,亡秦气未平。

雄风清角劲,落日大旗明。

缟素酬家国,戈船决死生。

胡笳千古恨,一片月临城。

此诗尾联在表情达意上有何特色?。