零件结构的铸造工艺性分析

- 格式:doc

- 大小:411.00 KB

- 文档页数:11

铸件质量分析实验报告实验报告:铸件质量分析一、实验目的本实验旨在通过对铸件的质量进行分析,了解铸件的工艺流程和质量控制要点,掌握铸件质量分析的相关方法和技巧。

二、实验仪器与材料1. 实验仪器:金相显微镜、硬度计、扫描电子显微镜等。

2. 实验材料:铸件样品。

三、实验过程及结果分析1. 实验过程(1)取出一块铸件样品,并观察其表面情况。

(2)通过金相显微镜对铸件进行金相组织观察。

(3)使用硬度计对铸件进行硬度测试,并记录测试结果。

(4)利用扫描电子显微镜对铸件进行表面形貌和微观组织的观察,并拍摄相关的照片。

2. 实验结果分析(1)通过金相显微镜观察,可以看到铸件的金相组织中存在一些裂纹、气孔和夹杂物等缺陷,这些缺陷对铸件的质量和性能有一定的影响。

(2)通过硬度测试,可以得到铸件的硬度值,进一步评估铸件的机械性能。

(3)通过扫描电子显微镜观察,可以清晰地看到铸件的表面形貌和微观组织结构,进一步分析铸件的质量。

四、实验结果分析通过对铸件的质量分析,可以得到以下结论:1. 铸件的金相组织中存在一些裂纹、气孔和夹杂物等缺陷,这些缺陷对铸件的质量和性能有一定的影响,需要进一步改善铸造工艺以减少缺陷的发生。

2. 铸件的硬度值可以反映铸件的机械性能,通过硬度测试可以评估铸件的耐磨性、耐腐蚀性和强度等指标。

3. 铸件的表面形貌和微观组织结构对铸件的质量也有一定的影响,需要注意铸件的表面处理和冷却控制等工艺环节。

五、实验结论通过对铸件质量的分析,可以得到以下结论:1. 铸件的质量受到金相组织缺陷、硬度值以及表面形貌和微观组织结构等多个因素的影响。

2. 铸件质量分析是评估铸件性能和改进铸造工艺的重要手段,能够指导生产实践中的质量控制和工艺改进。

3. 在铸造过程中,应注重提高铸件的金相组织均匀性和致密性,减少缺陷的发生,以提高铸件的质量和性能。

六、实验总结通过本次实验,我对铸件质量分析的方法和技巧有了更深入的了解。

同时,我也意识到了铸造工艺对铸件质量的重要性,希望通过进一步学习和实践,能够提高自己的铸造工艺和质量控制水平,提高铸件的质量和性能。

铸件结构工艺性(图)定义:是指所设计的零件在满足使用要求的前提下,铸造成形的可行性和经济性,即铸造成形的难易程度。

良好的铸件结构应适应金属的铸造性能和铸造工艺性。

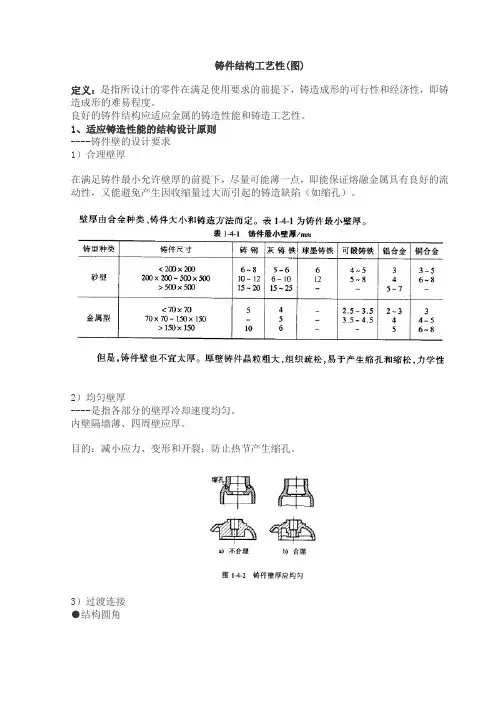

1、适应铸造性能的结构设计原则----铸件壁的设计要求1)合理壁厚在满足铸件最小允许壁厚的前提下,尽量可能薄一点,即能保证熔融金属具有良好的流动性,又能避免产生因收缩量过大而引起的铸造缺陷(如缩孔)。

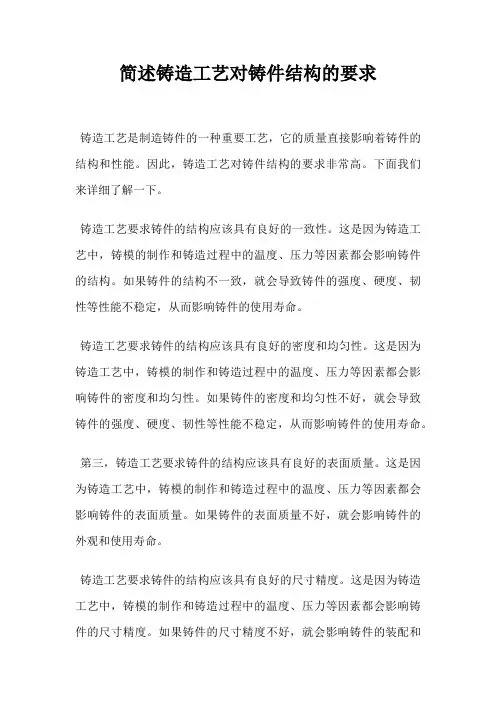

2)均匀壁厚----是指各部分的壁厚冷却速度均匀。

内壁隔墙薄、四周壁应厚。

目的:减小应力、变形和开裂;防止热节产生缩孔。

3)过渡连接●结构圆角避免热节形成;改善应力分布;避免砂型损坏和产生砂眼。

●均匀交接铸件上不同方向的壁或肋交接时,应避免造成金属聚集(热节),而产生缩孔。

●采用圆角、斜面、圆锥逐步过渡目的:防止应力集中而开裂。

4)大平面倾斜目的:利用填充和排气排查。

5)减小变形(同热处理)对称结构、增设加强肋。

6)自由收缩目的:有利减小因收缩应力而引起的应力开裂和变形。

2、适应铸造工艺的结构设计原则----铸件形状设计要求1)简化结构----轮廓平直、分形面简单和最少。

●直线代曲面、模样成本低、便于分起模;●结构紧凑、减少造型材料的消耗、砂箱尺寸和生产面积。

2)减少型芯芯多成本高、不便排气和清理。

●开式结构代替闭式结构;●凹抗扩展为凹槽;(节省外芯)●凸缘外伸代内伸;(砂垛代芯)3)便于芯的固定目的:省芯撑、排气通畅、清砂方便。

4)避免使用活块5)肋不影响起模若肋条的布置与起模方向不平行也不垂直,会影响起模、填砂和紧砂。

6)结构斜度铸件上凡是平行起模方向的非加工表面,都应设计结构斜度;立壁愈低,结构斜度愈大。

可查表得:凸台为30-40度。

目的:起模方便、便于砂垛代芯、美观。

7)便于搬运:增设吊装孔或环。

材料加工的工艺和性能分析材料加工是指将原材料或半成品经过一系列工艺操作,加工成具有一定形状和性能的工件或零部件的过程。

在现代工业生产中,材料加工是非常重要的环节,它直接影响到产品的质量和性能。

本文将对常见的材料加工工艺和其对应的性能进行分析。

一、铸造工艺铸造是将熔融状态的金属或合金倒入铸型中,经凝固和冷却而形成所需形状的工艺。

铸造工艺主要有砂型铸造、金属型铸造、压铸等。

该工艺具有以下特点:1. 成本低廉:铸造工艺适用于大批量生产,成本相对较低;2. 产品形状复杂:通过铸造,可以制造出各种形状复杂、内部结构复杂的零部件;3. 结构致密度低:铸造的工件内部可能存在气孔、夹杂物等缺陷,对于一些要求结构致密度高的零件不太适用。

二、锻造工艺锻造是通过加热金属至一定温度后,施加外力使金属发生塑性变形并得到所需形状的工艺。

锻造工艺包括冷锻、热锻、自由锻等。

它的特点如下:1. 精度较高:锻造可以获得尺寸精度较高、表面质量较好的工件;2. 机械性能优良:经过锻造的工件具有良好的力学性能,尤其是耐热、耐磨性能;3. 高能耗:由于锻造过程需要加热金属至高温,需要消耗较多能量。

三、机械加工工艺机械加工是通过机床对金属材料进行切削、磨削、钻孔等工艺操作以得到所需形状和尺寸的工件。

常见的机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削等。

该工艺的特点如下:1. 精度高:机械加工可以获得高精度、高表面质量的工件;2. 加工适应性强:机械加工适用于各种材料、形状的加工,加工工件范围广;3. 耗时较长:相对于其他加工工艺而言,机械加工需要较长的加工周期。

四、焊接工艺焊接是通过加热或施加压力使材料相互黏结的工艺,常用于连接金属材料。

焊接工艺包括电弧焊、激光焊、气焊等。

焊接的特点如下:1. 连接牢固:焊接可以实现材料的牢固连接,焊缝强度高;2. 热影响区大:焊接会产生较大的热输入,导致焊接接头周围材料发生组织变化,热影响区较大;3. 操作复杂:焊接操作技术要求较高,需要熟练的技术人员进行操作。

简述铸造工艺对铸件结构的要求

铸造工艺是制造铸件的一种重要工艺,它的质量直接影响着铸件的结构和性能。

因此,铸造工艺对铸件结构的要求非常高。

下面我们来详细了解一下。

铸造工艺要求铸件的结构应该具有良好的一致性。

这是因为铸造工艺中,铸模的制作和铸造过程中的温度、压力等因素都会影响铸件的结构。

如果铸件的结构不一致,就会导致铸件的强度、硬度、韧性等性能不稳定,从而影响铸件的使用寿命。

铸造工艺要求铸件的结构应该具有良好的密度和均匀性。

这是因为铸造工艺中,铸模的制作和铸造过程中的温度、压力等因素都会影响铸件的密度和均匀性。

如果铸件的密度和均匀性不好,就会导致铸件的强度、硬度、韧性等性能不稳定,从而影响铸件的使用寿命。

第三,铸造工艺要求铸件的结构应该具有良好的表面质量。

这是因为铸造工艺中,铸模的制作和铸造过程中的温度、压力等因素都会影响铸件的表面质量。

如果铸件的表面质量不好,就会影响铸件的外观和使用寿命。

铸造工艺要求铸件的结构应该具有良好的尺寸精度。

这是因为铸造工艺中,铸模的制作和铸造过程中的温度、压力等因素都会影响铸件的尺寸精度。

如果铸件的尺寸精度不好,就会影响铸件的装配和

使用寿命。

铸造工艺对铸件结构的要求非常高,铸造工艺的质量直接影响着铸件的结构和性能。

因此,在铸造工艺中,需要严格控制铸模的制作和铸造过程中的温度、压力等因素,以确保铸件的结构、密度、表面质量和尺寸精度等方面都能够达到要求。

压缩机零件铸造工艺分析与研究随着现代机械工业的不断发展,压缩机在工业、交通、农业、民用等诸多领域得到了广泛应用并发挥着重要作用。

作为压缩机中的核心部件之一,其零部件铸造工艺对压缩机的性能和质量具有非常重要的影响。

因此,对压缩机零部件的铸造工艺进行分析和研究具有十分重要的意义。

一、压缩机零部件的材质选择了解压缩机零部件的材质选择,对于选择合适的铸造工艺来说是至关重要的。

压缩机零部件主要包括压缩机壳体、气缸、曲轴、连杆、活塞、阀门等。

常用的材质有铸铁、钢、铜、铝合金等。

1、铸铁:铸铁通常用于制造压缩机壳体和气缸等零部件。

铸铁的机械性能稳定可靠,且硬度高、耐磨性好,同时铸造工艺成熟、容易加工,成本相对较低,是制造压缩机零部件的重要材料。

2、钢:钢材具有高强度、高刚性、耐磨性、耐腐蚀等优点。

通常用于制造压缩机的曲轴、连杆等关键零部件。

钢材成本相对较高,加工难度相对铸铁增加,但其机械性能优异,能够满足一些高性能要求的压缩机使用。

3、铜:铜材具有导电性能好、导热性能良好、抗氧化性好等特点。

在制造压缩机阀门、线圈等零部件方面使用较为广泛。

4、铝合金:铝合金具有比重轻、强度高、良好的耐腐蚀性能等特点,在制造压缩机的小型零部件、外壳等方面,往往会选择使用铝合金。

二、常用的压缩机零部件铸造工艺压缩机零部件的制造一般通过铸造工艺完成,常见的压缩机零部件铸造工艺有几种:1、砂型铸造:砂型铸造是常用的铸造工艺之一,其流程简单,而且成本低。

在砂模铸造方面,常见的技术有石膏砂芯、石墨砂芯、无碱玻璃砂等砂芯技术。

这种铸造工艺可以非常精确地制造出零部件,同时可以适应多种材质。

2、失重铸造:失重铸造也是一种常见的铸造工艺,它利用熔模的特性,使得工件具有较高精度和表面质量优异的特点。

钢、不锈钢零部件的铸造,往往采用失重铸造方法,是一种适应性非常广泛的铸造工艺。

3、压铸:压铸是一种高效率、高产量、低浪费的铸造工艺,常用于制造小型精密零部件,如压缩机的阀门、泵体和飞轮等零部件。

第一章简介1.1中国古代铸造技术发展中华文明大致经历了石器时代、铜器时代和铁器时代三个历史阶段,这三种材质的工具和技术的创造发明,随着人类的繁衍,不断推动人类文明向高级阶段发展,金属的应用使人类文明产生了根本性的飞跃,而铸造技术的运用和金属的发展紧密联系在一起。

对古代很多务农的人来说,铸造技术是一门手艺。

据历史考证,我国铸造技术开始于夏朝初期,迄今已有5000多年。

到了晚商和西周初期,青铜的铸造技术得到了蓬勃发展,形成了灿烂的青铜文化,遗留到今天的有一批铸造工艺水平较高的铸造产品。

中国古代的铸造方法有:石型即用石头或石膏制作铸型;泥型古称“陶范”;金属型古称“铁范”;失蜡型有出蜡法、走蜡法、脱蜡法或刻蜡法;砂型这种方法是伴随泥型一起产生的。

中国古代铸造中的精品有:沧州铁狮,司母戊方鼎,四羊方尊,曾侯乙尊盘,永乐大铜钟,大型铜编钟,铜车马仪仗队等。

1.2中国铸造技术发展现状尽管近年来我国铸造行业取得迅速的发展,但仍然存在许多问题。

第一,专业化程度不高,生产规模小。

我国每年每厂的平均生产量是815t,远远低于美国的4606t和日本的4878t。

第二,技术含量及附加值低。

我国高精度、高性能铸件比例比日本低约20个百分点。

第三,产学研结合不够紧密、铸造技术基础薄弱。

第四,管理水平不高,有些企业尽管引进了国外的先进的设备和技术,但却无法生产出高质量铸件,究其原因就是管理水平较低。

第五,材料损耗及能耗高污染严重。

中国铸铁件能耗比美国、日本高70%~120%。

第六,研发投入低、企业技术自主创新体系尚未形成。

1.3发达国家铸造技术发展现状发达国家总体上铸造技术先进、产品质量好、生产效率高、环境污染少、原辅材料已形成商品化系列化供应,如在欧洲已建立跨国服务系统。

生产普遍实现机械化、自动化、智能化(计算机控制、机器人操作)。

在大批量中小铸件的生产中,大多采用微机控制的高密度静压、射压或气冲造型机械化、自动化高效流水线湿型砂造型工艺。

铸造的工艺特点铸造是一种将金属加热至液态后,通过浇注到模具中并冷却凝固成型的工艺。

铸造工艺具有多种特点,其中包括形状复杂的零件可以通过铸造来实现,生产效率高、成本相对较低等优点。

铸造工艺能够实现形状复杂的零件的生产。

通过设计合理的模具,铸造可以制造出各种形状繁复的零件,包括内部结构复杂的零件。

这使得铸造工艺在生产汽车零部件、航空发动机零件等复杂零件时具有独特的优势。

相比于其他加工工艺,铸造可以更容易地实现复杂结构的零件生产,因此在一些特殊领域具有不可替代的地位。

铸造工艺的生产效率较高。

由于铸造是通过将金属加热至液态后浇注到模具中进行成型,相比于其他加工工艺如锻造、冲压等,铸造的生产效率通常更高。

一次性可以同时生产多个零件,且生产周期相对较短,这使得铸造在大批量生产中更具优势。

在汽车、机械等行业,铸造工艺被广泛应用于生产各类零部件,以满足市场需求。

铸造工艺的成本相对较低。

相比于其他加工工艺,铸造通常需要的设备和工艺较为简单,因此投资成本相对较低。

同时,铸造可以有效利用金属原料,减少浪费,降低生产成本。

这使得铸造在一些成本敏感的行业中得到广泛应用,例如建筑、家具等领域。

除了以上几点,铸造工艺还具有良好的表面质量和精度。

通过控制合适的工艺参数,可以获得光滑平整的表面,减少后续加工工序的需求。

同时,铸造还可以实现一些微小细节和尺寸精度要求较高的零件的生产,如珠宝、钟表等领域的产品。

总的来说,铸造工艺具有形状复杂、生产效率高、成本低、表面质量好等特点,使得它在工业生产中占据重要地位。

随着科技的不断进步和铸造工艺的不断优化,相信铸造工艺在未来会有更广泛的应用和更大的发展空间。

简述铸造工艺对铸件结构的要求铸造工艺是制造铸件的常用工艺之一,具有成本低、生产效率高、生产周期短等优点。

在铸造工艺中,铸件结构的合理设计对提高工艺性能、提高产品质量和降低成本起着重要作用。

首先,铸造工艺对铸件结构要求有以下几点:1.简洁性:铸件的结构设计应尽量简洁,减少过多的孔洞、内腔和悬臂等复杂形状,以降低铸件的成本和制造难度。

2.精确性:铸件的结构设计要考虑到所需的精度和尺寸变化,在设计过程中要保证铸件的尺寸精度和形状精度。

3.可焊性:在铸造工艺中,铸件需要与其他零件进行焊接,因此铸件的结构设计要符合焊接要求,保证焊接良好。

4.强度和刚度:铸件结构设计要考虑到所需的强度和刚度,保证铸件在使用过程中的稳定性和可靠性。

5.声学性:铸件结构设计要考虑到声学要求,避免铸件在使用过程中产生过多的噪音。

其次,铸造工艺对铸件结构要求的具体内容如下:1.浇注系统:铸造工艺要求铸件具有合理的浇注系统,包括浇注口、导流冒、浇口、深水孔等。

浇注系统的设计合理与否直接影响到熔铁的进入、充实和充实性能,影响到铸件的质量。

2.冷却系统:铸造工艺要求在铸造过程中有效控制铸件的冷却速度,避免产生太多的内部应力和组织不均匀等缺陷。

冷却系统的设计包括冷却通道、冷铁、水冷壁等。

3.支撑系统:在铸造过程中,铸件需要支撑来防止变形和开裂。

支撑系统的设计要考虑到铸件的几何形状、重量和固定方式等因素。

4.清洁性:铸造工艺要求铸件具有良好的清洁性能,避免在铸造过程中产生太多的气泡、夹杂物和夹渣等缺陷。

5.铸型材料:铸造工艺要求铸件的结构设计与所选用的铸型材料相匹配,避免因材料特性不合适而导致的缺陷。

总而言之,铸造工艺对铸件结构的要求主要包括简洁性、精确性、可焊性、强度和刚度、声学性等方面。

合理的铸造工艺设计可以提高铸件的品质和可靠性,降低制造成本,为产品的应用提供可靠的基础。

铸造工艺技术特点铸造工艺技术是一种制造方法,通过熔融金属或其他材料,将其注入到预先制作的模具中,在冷却固化后得到所需的零件或产品。

以下是铸造工艺技术的一些特点。

1. 多样性:铸造工艺技术适用于各种金属和合金,如铁、铝、铜、锌、镁等。

此外,它还可以用于非金属材料,如塑料、陶瓷等。

这种广泛的适用性使铸造工艺技术成为制造业中最常见的方法之一。

2. 简捷:相对于其他制造方法,铸造工艺技术通常更简单且更容易实施。

它不需要太多的工序和设备,只需要一个合适的模具、熔炉和液态金属即可。

此外,铸造工艺技术还可以进行大规模生产,为大批量的零件或产品提供便捷。

3. 灵活性:铸造工艺技术可以制作各种形状和大小的零件或产品。

通过设计和制作不同的模具,可以实现各种复杂的几何形状,如曲面、孔洞、凹凸等。

这使得铸造工艺技术成为生产多样化产品的理想选择。

4. 经济性:铸造工艺技术通常具有较低的制造成本。

相比于其他制造方法,如加工雕刻或锻造,铸造可以大大减少原材料的浪费。

此外,铸造还可以通过再生材料的使用来降低成本,并减少对原材料的依赖。

5. 零件性能:由于铸造工艺技术使得金属或材料以液态状冷却固化,所制造的零件通常具有较好的机械性能和物理性能。

通过合理选择材料和控制冷却速度,可以改善零件的强度、硬度、耐磨性等性能。

6. 可靠性:铸造工艺技术可以制造高质量、可靠性高的零件或产品。

通过采用先进的铸造工艺和检测方法,可以提高产品的整体质量,减少缺陷。

此外,铸造还可以对产品进行修复和再加工,提高产品的使用寿命。

7. 可持续性:铸造工艺技术具有较高的可持续性。

一方面,它可以通过再生材料的使用来减少对天然资源的需求。

另一方面,铸造工艺技术可以有效地利用废弃材料和废旧产品,进行资源的再利用和再循环。

综上所述,铸造工艺技术具有多样性、简捷性、灵活性、经济性、零件性能、可靠性和可持续性等特点。

这些特点使得铸造工艺技术成为制造业中不可或缺的一部分,为各行各业提供高质量和高性能的零件和产品。

压铸件结构工艺性压铸件结构设计是压铸工作的第一步。

设计的合理性和工艺适应性将会影响到后续工作的顺利进行,如分型面选择、内浇口开设、推出机构布置、模具结构及制造难易、合金凝固收缩规律、铸件精度保证、缺陷的种类等,都会以压铸件本身工艺性的优劣为前提。

⑴、压铸件上应消除内侧凹,以保证压铸件从压型中顺利取出。

⑵、压力铸造可铸出细小的螺纹、孔、齿和文字等,但有一定的限制。

⑶、应尽可能采用薄壁并保证壁厚均匀。

由于压铸工艺的特点,金属浇注和冷却速度都很快,厚壁处不易得到补缩而形成缩孔、缩松。

压铸件适宜的壁厚:锌合金为1~4mm,铝合金为1.5~5mm,铜合金为2~5mm。

⑷、对于复杂而无法取芯的铸件或局部有特殊性能(如耐磨、导电、导磁和绝缘等)要求的铸件,可采用嵌铸法,把镶嵌件先放在压型内,然后和压铸件铸合在一起。

1、压铸件零件设计的注意事项⑴、压铸件的设计涉及四个方面的内容:a、即压力铸造对零件形状结构的要求;b、压铸件的工艺性能;c、压铸件的尺寸精度及表面要求;d、压铸件分型面的确定;压铸件的零件设计是压铸生产技术中的重要部分,设计时必须考虑以下问题:模具分型面的选择、浇口的开设、顶杆位置的选择、铸件的收缩、铸件的尺寸精度保证、铸件内部缺陷的防范、铸孔的有关要求、收缩变形的有关要求以及加工余量的大小等方面;⑵、压铸件的设计原则是:a、正确选择压铸件的材料;b、合理确定压铸件的尺寸精度;c、尽量使壁厚分布均匀;d、各转角处增加工艺园角,避免尖角。

⑶、压铸件分类按使用要求可分为两大类,一类承受较大载荷的零件或有较高相对运动速度的零件,检查的项目有尺寸、表面质量、化学成分、力学性能(抗拉强度、伸长率、硬度);另一类为其它零件,检查的项目有尺寸、表面质量及化学成分。

在设计压铸件时,还应该注意零件应满足压铸的工艺要求。

压铸的工艺性从分型面的位置、顶面推杆的位置、铸孔的有关要求、收缩变形的有关要求以及加工余量的大小等方面考虑。

零件结构的铸造工艺性分析

铸造工艺性,是指零件结构既有利于铸造工艺过程的顺利进行,又有利于保证铸件质量。

还可定义为:铸造零件的结构除了应符合机器设备本身的使用性能和机械加工的要求外,还应符合铸造工艺的要求。

这种对铸造工艺过程来说的铸件结构的合理性称为铸件的铸造工艺性。

另定义:铸造工艺性是指零件的结构应符合铸造生产的要求,易于保证铸件品质,简化铸造工艺过程和降低成本。

铸造工艺性不好,不仅给铸造生产带来麻烦,不便于操作,还会造成铸件缺陷。

因此,为了简化铸造工艺,确保铸件质量,要求铸件必须具有合理的结构。

一、铸件质量对铸件结构的要求

1.铸件应有合理的壁厚

某些铸件缺陷的产生,往往是由于铸件结构设计不合理而造成的。

采用合理的铸件结构,可防止许多缺陷。

每一种铸造合金,都有一个合适的壁厚范围,选择得当,既可保证铸件性能(机械性能)要求,又便于铸造生产。

在确定铸件壁厚时一般应综合考虑以下三个方面:保证铸件达到所需要的强度和刚度;尽可能节约金属;铸造时没有多大困难。

(1)壁厚应不小于最小壁厚

在一定的铸造条件下,铸造合金能充满铸型的最小壁厚称为该铸造合金的最小壁厚。

为了避免铸件的浇不足和冷隔等缺陷,应使铸件的设计壁厚不小于最小壁厚。

各种铸造工艺条件下,铸件最小允许壁厚见表1-1~表1-5

表1-1 砂型铸造时铸件最小允许壁厚(单位:㎜)

表1-2 熔模铸件的最小壁厚(单位:㎜)

表1-3 金属型铸件的最小壁厚(单位:㎜)

表1-4 压铸件的最小壁厚(单位:㎜)

(2)铸件的临界壁厚

在铸件结构设计时,为了充分发挥金属的潜力,节约金属,必须考虑铸造合金的力学性能对铸件壁厚的敏感性。

厚壁铸件容易产生缩孔、缩松、晶粒粗大、偏析和松软等缺陷,从而使铸件的力学性能下降。

从这个方面考虑,各种铸造合金都存在一个临界壁厚。

铸件的壁厚超过临界壁厚后,铸件的力学性能并不按比例地随着铸件壁厚的增加而增加,而是显著下降。

因此,铸件的结构设计应科学

地选择壁厚,以节约金属和减轻铸件重量。

在砂型铸造工艺条件下,各种合金铸件的临界壁厚可按最小壁厚的3倍来考虑。

铸件壁厚应随铸件尺寸增大而相应增大,在适宜壁厚的条件下,既方便铸造又能充分发挥材料的力学性能。

表1-5,表1-6给出砂型铸造各种铸造合金的临界壁厚。

表1-5 砂型铸造各种铸造合金的临界壁厚(单位:㎜)

表1-6 碳素铸钢件砂型铸造的临界壁厚(单位:㎜)

含碳量0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

临界壁厚11 13.5 18.5 25 39

(3)铸件的内壁厚度

砂型铸造时,铸件内壁散热条件差,即使内壁厚度与外壁厚度相等,但由于它比外壁的凝固速度慢,力学性能往往要比外壁低,同时在铸造

过程中易在内、外壁交接处产生热应力致使铸件产生裂纹。

对于凝固收

缩大的铸造合金还易产生缩孔和缩松,因此铸件的内壁厚度应比外壁厚

度薄一些。

图1-1 铸件内壁的合理结构a,b)不合理c)合理

表1-7砂型铸造各种铸造合金件内、外壁厚相差值

合金类别铸铁铸钢铸铝铸铜

铸件内壁比外壁厚度应

10~20 20~30 10~20 15~20

减少的相对值%

注:铸件内腔尺寸大的取下限

对于锻钢制造的轴类零件来说,增大直径便可提高承载能力。

但对铸件来说,随着壁厚的增加,中心部分晶粒粗大,承载能力并不随壁厚增加而成比例地增加。

因此,在设计较厚铸件时,不能把增加壁厚当作提高承载能力的唯一办法。

为了节约金属,减轻铸件重量,可以选择合理的截面形状,如承受弯曲载荷的铸件,可选用“T”型或“工”型截面。

采用加强筋也可减小铸件壁厚。

一般筋厚﹤内壁厚﹤外壁厚。

2 . 铸件壁应合理连接

铸件壁厚不均,厚薄相差悬殊,会造成热量集中,冷却不均,不仅易产生缩孔、缩松,而且易产生应力、变形和裂纹。

所以要求铸件壁厚尽量均匀,如图

1-2(a)所示结构中壁厚不均,在厚的部分易形成缩孔,在厚薄连接处易形成裂纹。

改为1-2(b)结构后,由于壁厚均匀,即可防止上述缺陷产生。

也可用薄壁加加强筋结构。

加强筋的布置应尽量避免或减少交叉,防止习惯年成热节。

例如钳工划线平台,其筋条布置如图1-3所示。

铸件各部分壁厚不均现象有时不可避免,此时应采用逐渐过渡的方式,避免截面突然变化。

接头断面的类型大致可分为L、V、K、T 和十字型五种。

在接头处,凝固速度慢,容易产生应力集中、裂纹、变形、缩孔、缩松等缺陷。

在接头形式的选用中,应优选L型接头,以减小与分散热节点及避免交叉连接。

逐渐过渡的形式与尺寸如表1-8所示。

由表可知,壁厚差别不很大时,采用圆弧过渡;壁厚差别很大时,采用L型过渡,在同等情况下,铸钢件的过渡尺寸比铸铁件要大。

两壁相交,其相交和拐弯处要作成圆角。

图1-2 均匀壁厚避免形成热节举例

3.结构斜度

进行铸件设计时,凡顺着拔模方向的不加工表面尽可能带有一定斜度以便于起模,便于操作,简化工艺。

铸件垂直度越小,斜度越大。

综合以上所述,为了保证铸件质量,铸件的合理结构为:

1) 壁厚力求均匀,减小厚大断面,防止形成热节。

办法是将厚大部位挖去一部

分;图1-5

2) 内壁厚度应小于外壁。

因为内壁冷却慢,适当减薄(图1-6)。

3) 应有利于补缩和实现顺序凝固。

有些铸件铸锭厚度较大或厚度不均。

如果该件所用合金的体积收缩较大,则很容易形成缩孔、缩松。

此时应仔细审查零件结构,尽可能采取顺序凝固方式,让薄壁处先凝,厚壁处后凝,使在厚壁处易于安放冒口补缩,以防止缩孔、缩松。

图1-7

4) 注意防止发生翘曲变形。

细长杆状铸件,大平板铸件,增加加强筋及改变截面形状

床身一类的铸件,其截面形状不允许变化,为防止其变形可采用反挠度,即在模样上采取反变形量。

如果既不能设加强筋,又不能该变截面形状,只好采用人工失效方法消除应力减少变形。

5) 应避免水平方向出现较大平面。

大平面铸件的上部型砂时间受金属液体烘烤,容易造成夹砂。

解决的办法是倾斜浇注或设计成倾斜壁。

应避免铸件收缩时受到阻碍,否则会造成裂纹,对于收缩大的合金铸件尤其要注意这一点。

4 . 铸件结构设计原则

(1)设计铸件壁厚时应考虑到合金的流动性;

流动性越好的合金,充型能力越强,铸造时就不容易产生浇不足、冷隔等缺陷,因此,能铸出的铸件最小壁厚尺寸也就越小。

(2)铸型型腔的形状与尺寸大小是根据铸件的形状与尺寸决定的。

不同的型腔形状和尺寸对液态金属的流动的阻力,散热情况是不同的,从而会导致液态金属

在型腔内的流动与填充情况不同。

因此,铸件结构上应尽量避免突变性的转变、壁厚急剧的变化、细长结构、大的水平面、高度较大的凸台等。

(3)一个铸件在生产过程中是否出现缩孔、缩松、变形、热裂、冷裂等收缩类铸造缺陷,出现在哪个部位、严重程度如何,都与铸件结构密切相关。

由此可以得出指导铸件结构设计的原则:

1) 对凝固收缩大,容易产生集中缩孔的合金,如铸钢、球墨铸铁、可锻铸铁、黄铜、无锡青铜、铝硅共晶合金等,倾向于采用顺序凝固方式铸造。

这时在进行铸件结构设计时,应使铸件结构形式有利于顺序凝固。

2) 对溶液产生缩松的合金,如锡青铜、磷青铜等采用冒口补缩效果不大,常采用同时凝固方式来使缩松更分散些;对收缩较小的合金,如铸铁更倾向于采用同时凝固方式铸造。

这时铸件的结构应是壁厚均匀,尽量减少金属的聚集与消除热节。

对于一些结构形状复杂的大铸件,也可将其各部分按顺序或同时凝固方式设计。

3) 尽量使铸件结构有利于自由收缩,如尽量减少铸件的轮廓尺寸,减少突出部分,必要时可将一个铸件分成几个小铸件,然后用焊接或螺栓连接起来。

4) 尽量避免产生应力集中的形状,如不应有尖角、不同壁厚之间的连接要平缓。

5) 应考虑到各种铸造方法的工艺过程、凝固特点、铸型和型芯的特点。

尤其市使用金属铸型和型芯的铸造方法。

如金属型铸造、压力铸造,应便于铸件的抽芯和出芯。

二、从生产工艺考虑—简化工艺便于操作—角度对铸件结构提出的要求

铸件结构不仅应有利于保证铸件质量,防止和减少铸造缺陷,而且应保证造型、制芯、清理等操作的方便,以利于提高生产率和降低成本。

因此要求铸件要:1、便于起模。

改进妨碍起模的凸台、凸缘,筋板和外表面侧凹。

2、减少和简化分型面

减少分型面的数目,既可减少砂箱数目,又能提高铸件尺寸精度。

曲面分型,工艺复杂,操作不便(制造模样和造型不方便),应尽量做成平直分型面。

3、改进铸件内腔结构,尽量减少砂芯数量

4、简化清理操作

5、增加结构斜度

铸件最好有结构斜度。

这样不仅起模方便,也提高铸件尺寸精度,甚至减少砂芯数量。

对那些不允许有结构斜度的铸件,在制造模样时,应做出角度很小的拔模斜度。

三、组合铸件

有些大而复杂的铸件,受工厂条件限制,无法生产或虽能生产但质量难以保证,可用“一分为二”或“化整为零”。

即分成两个或两个以上的简单铸件,使复杂铸件分成简单件,大件变成小件,铸造完后再用螺栓或焊接方法连接起来。

这样做,不仅简化铸造过程,加工和运输也方便,并使原来无法生产的铸件得以生产。