历代疆域的变迁

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

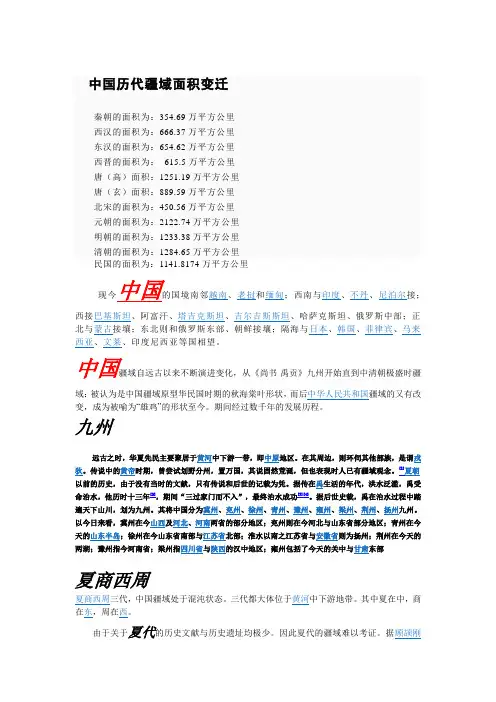

中国历代疆域面积变迁秦朝的面积为:354.69万平方公里西汉的面积为:666.37万平方公里东汉的面积为:654.62万平方公里西晋的面积为:615.5万平方公里唐(高)面积:1251.19万平方公里唐(玄)面积:889.59万平方公里北宋的面积为:450.56万平方公里元朝的面积为:2122.74万平方公里明朝的面积为:1233.38万平方公里清朝的面积为:1284.65万平方公里民国的面积为:1141.8174万平方公里现今中国的国境南邻越南、老挝和缅甸;西南与印度、不丹、尼泊尔接;西接巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯中部;正北与蒙古接壤;东北则和俄罗斯东部、朝鲜接壤;隔海与日本、韩国、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚等国相望。

中国疆域自远古以来不断演进变化,从《尚书·禹贡》九州开始直到中清朝极盛时疆域:被认为是中国疆域原型华民国时期的秋海棠叶形状,而后中华人民共和国疆域的又有改变,成为被喻为“雄鸡”的形状至今。

期间经过数千年的发展历程。

九州远古之时,华夏先民主要聚居于黄河中下游一带,即中原地区。

在其周边,则环伺其他部族,是谓戎狄。

传说中的黄帝时期,曾尝试划野分州,置万国,其说固然荒诞,但也表现时人已有疆域观念。

[1]夏朝以前的历史,由于没有当时的文献,只有传说和后世的记载为凭。

据传在禹生活的年代,洪水泛滥,禹受命治水,他历时十三年[2],期间“三过家门而不入”,最终治水成功[3][4]。

据后世史载,禹在治水过程中踏遍天下山川,划为九州。

其将中国分为冀州、兖州、徐州、青州、豫州、雍州、梁州、荆州、扬州九州。

以今日来看,冀州在今山西及河北、河南两省的部分地区;兖州则在今河北与山东省部分地区;青州在今天的山东半岛;徐州在今山东省南部与江苏省北部;淮水以南之江苏省与安徽省则为扬州;荆州在今天的两湖;豫州指今河南省;梁州指四川省与陕西的汉中地区;雍州包括了今天的关中与甘肃东部夏商西周夏商西周三代,中国疆域处于混沌状态。

各代边境变化五千年文明,中国这块土地上存在数十个朝代,随着王朝的更迭,我们的疆域也随之变化,本文即简要介绍从秦统一六国至今2200年间我国的疆域。

一、公元前221年秦始皇统一六国,又经过了多次扩张,至公元前210年秦始皇去世时,秦朝的疆域达到了空前的范围。

秦朝的疆域包括了战国后期七国旧地的全部,但一部分是新从其他民族手中夺取的。

大约在公元前222年至221年间,秦军在平定楚国的江南和越国旧地后,就进入了今浙江南部和福建,征服了当地的越人政权,设置了闽中郡,以冶县(今福州)为郡治。

但秦朝的控制点显然相当少,所以在如此广大的区域内没有设什么县治,而且在秦亡以后整个闽中郡地就又重新为越人所有了。

秦朝的新疆域包括岭南地区,即南岭以南今广东、广西和越南的东北部,是百越诸族的聚居地,战国时还不是楚国的领土。

根据《淮南子•人间训》的记载,秦始皇的动机是“利越之犀角象齿翡翠珠玑”,因此命尉屠睢率五十万军队分五路南征。

由于越人以丛林为依托奋勇抵抗,三年中秦军死伤数十万,连尉屠睢也在越人夜袭中丧生。

所以到秦始皇三十三年(前214年)才又征发“诸尝逋亡人,赘婿、贾人”,同年设置了桂林、南海、象郡三郡,基本结束了军事行动。

在西南,秦朝以成都平原为基地,向西、北两方面扩张到了今大渡河以北和岷江上游,占据了邛、笮、冉、駹等部族地区。

向南又整治开通了一条“五尺道”,从今四川宜宾延伸到云南曲靖,并在沿线控制了不少据点,设置了一些行政机构。

但由于投入的兵力和派驻的人员有限,统治并不巩固,所以在秦亡后就都已经放弃了。

在西北,秦始皇于三十二年(前215年)派蒙恬率三十万军队赶走了河套一带的匈奴人,第二年在阴山以南、黄河以东设置了九原郡,管辖新设的34个(一说44个)县。

但这些地方本是战国时赵国的旧地,连秦始皇令蒙恬筑起的万里长城,实际上也是以战国时秦、赵、燕三国已筑过的长城为基础的。

由于匈奴是游牧民族,以往曾不时侵入内地,秦朝的措施主要还是出于军事上的防卫目的。

中国古代疆域的变迁及其成因简析第一个阶段:中国疆域形成的准备时期夏商周三代到春秋战国时期,是中国疆域形成的准备时期,也就是这个时期还没有疆域的概念。

夏商周时期,中国大地上“万邦林立”,存在着大量的氏族部落。

每个氏族部落的发展程度都不同,有的还处于母系氏族阶段,有的进入了父系氏族阶段,有的进入了城邦国家阶段;有的是游牧的,有的是渔猎的,有的是农耕的,而且还会不断转化。

夏商周,中国文明的核心处于洛阳一带,这里被称为“中国”,夏朝定都于此。

西周时期,完善了分封制,于是逐渐形成一个以宗周为核心的“华夏”“诸夏”,也就是后来所谓的“中国”“中原”。

西周分封的意义在于将华夏文化传播到周边各族,让南北各大民族集团开始接受华夏文化,为春秋战国的民族融合奠定了基础。

何尊:中国一词的最早记录者春秋战国,周王朝崩溃了,但是多个华夏国家崛起了。

这些国家向“四夷”扩张,奠定了中国传统疆域的基础。

该时期主要的扩张方向为:秦国统一西戎和巴蜀;楚国统一长江中下游;齐国统一东夷地区;燕国向辽东扩张;赵国向河套扩张。

最终的结果,就是让华夏和东夷、西戎、吴越、北狄、巴蜀、南蛮等融为一体,为汉族的形成奠定了基础。

第二个阶段:中国疆域的初步形成时期前221年,秦朝统一六国,标志着华夏文明区首次实现了大一统。

秦朝统一后又收复河套、南征百越,形成了“地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。

”的广阔疆域。

这个疆域范围就是之后中华文明的核心地区,我们称为“汉地”或者“内地”。

汉朝版图:黄色部分就是汉地从秦朝到清朝,“内地”的范围没有大的变化,只是增加了云贵、河西走廊等地。

长期以来,汉地的中央王朝自称为“中国”,是华夏文明的延续,而将周边的民族称为蛮夷。

在汉地从分裂走向统一的时候,塞北的大草原也走向了统一,建立了匈奴汗国。

从此,游牧民族和汉地农耕民族的斗争成为了中国的主要脉络之一。

当汉家王朝强盛时,就会出兵大漠,扩张版图,使其臣服。

中国历代封建王朝疆土变化秦朝(前221年—前206年),中国第一个大一统王朝。

由秦始皇嬴政建立,以咸阳为都城。

西汉(前206年—8年),中国第二个大一统王朝。

由汉高帝刘邦建立,以长安为都城。

东汉(25年—220年),中国第三个大一统王朝。

由汉光武帝刘秀建立,以洛阳为都城。

三国(220年—280年),东汉灭亡后,分裂为三国。

魏文帝曹丕建立了魏国(220年—266年),汉昭烈帝刘备建立了蜀汉(221年—265年),吴大帝孙权建立了东吴(229年—280年)。

西晋(266年—316年),中国第四个大一统王朝。

由晋武帝司马炎建立,以洛阳为都城。

东晋(316年—420年),这是一个偏安南方的政权。

由晋元帝司马睿建立,以建康为都城。

当时的北方处于五胡十六国时期,是一个十分混乱的时代。

南北朝(420年—589年),这是一个大分裂的时代。

东晋灭亡后,南方依次是刘宋、南齐、南梁、南陈四个朝代。

北方五胡十六国的混乱局面被北魏终结,534年,北魏分裂为西魏和东魏两个国家,550年,北齐取代东魏,556年,北周取代西魏。

577年,北周灭亡北齐。

581年,隋朝取代北周。

589年,隋朝灭亡南陈,南北朝结束。

北魏(386年—534年)与刘宋(420年—479年)对峙北魏(386年—534年)与南齐(479年—501年)对峙西魏(535年—556年)、东魏(534年―550年)、南梁(501年—557年)三国鼎立北周(557年—581年)、北齐(550年—577年)、南陈(557年—589年)三国鼎立隋朝(581年—618年),中国第五个大一统王朝。

由隋文帝杨坚建立,以长安为都城。

唐朝(618年—907年),中国第六个大一统王朝。

由唐高祖李渊建立,以长安为都城。

唐高宗在位时期的疆域唐玄宗在位时期的疆域安史之乱后急剧收缩的疆域两宋(907年—1279年),这是一个小分裂的时代。

宋太祖赵匡胤建立的北宋与辽太祖耶律阿保机建立的辽朝、夏景宗李元昊建立的西夏复现三足鼎立之势。

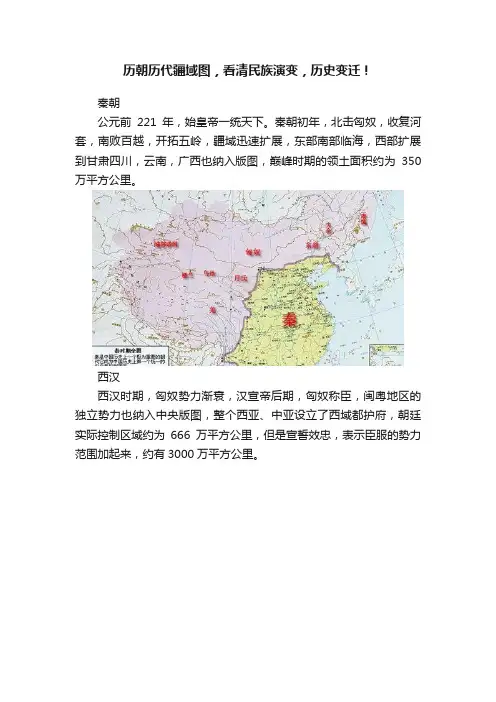

历朝历代疆域图,看清民族演变,历史变迁!秦朝公元前221年,始皇帝一统天下。

秦朝初年,北击匈奴,收复河套,南败百越,开拓五岭,疆域迅速扩展,东部南部临海,西部扩展到甘肃四川,云南,广西也纳入版图,巅峰时期的领土面积约为350万平方公里。

西汉西汉时期,匈奴势力渐衰,汉宣帝后期,匈奴称臣,闽粤地区的独立势力也纳入中央版图,整个西亚、中亚设立了西域都护府,朝廷实际控制区域约为666万平方公里,但是宣誓效忠,表示臣服的势力范围加起来,约有3000万平方公里。

东汉东汉时期领土面积,较西汉时期有所衰减,约为654万平方公里。

魏晋南北朝以及五胡十六国时期,历史纷乱,战争频仍,略过不表。

隋朝隋朝建立后,隋炀帝率兵攻破南陈,完成大一统伟业,但是高句丽等汉朝时期的领土仍未收回,在公元605年吞并林邑后,向西继续征讨吐谷浑、伊吾等地,疆域达到有随一朝的极致,约为467万平方公里。

唐朝盛唐时期的疆域,基本上都是太宗李世民打下来的,高宗及武则天时期,唐朝的版图面积达到了极致,国土面积达到了1237万平方公里,南至如今的越南河内,北至俄罗斯安加拉河流域,西及安息州,东到吉林通化。

宋朝南北宋时期,由于长期送到少数民族的压制,疆域面积一直不大,巅峰时期,收复了河湟地区,领土面积也仅为287万平方公里。

元朝元朝虽然短暂,但是却是我国历史名副其实的领土最大的朝代,实际控制区域约为2200万平方公里,元朝骑兵更是饮马多瑙河畔,被欧洲人惊呼为“黄祸”。

明朝历史上最后一个由汉族人建立的朝代,天子守国门,君王死社稷。

大部分时期的领土面积为600万平方公里,明成祖朱棣时期,广阔的漠北也被纳入到领土版图之中,只可惜,朱棣逝世后,对这些领域失去了控制。

清朝清朝是奠定我们现如今版图的朝代,当时北控大兴安岭,西到巴尔喀什湖,难道南海诸岛,鼎盛时期的国土面积可以达到1310万平方公里。

来自: Zhangguolin39 > 《世说新语》。

一套地图让你看懂中国各朝代的国土面积是怎么由小变大由大

变小的

虽然史学界一直有人在质疑夏朝存在的真实性,但是大鹏坚定地相信,夏朝一定是存在的,只不过面积没有想象中那么大,估计西起河南省西部、山西省南部,东至山东省,南达湖北省北部,北及河北省南部。

商朝疆域,北到辽宁,南到湖北,西到陕西,东到海滨。

西周的疆域基本与商差不多,在辽宁和重庆四川的范围更大些

各国加起来的面积约200多万平方公里

秦,国土面积约360万平方公里

西汉的国土约为1040万平方公里。

东汉的国土在全盛时和西汉相差无几。

三国地图:魏国500多万平方公里,吴国250多万万平方公里,蜀国约190万平方公里。

西晋,国土大小约为920万平方公里。

隋(国土约为840万平方公里,突厥占领了甘肃和宁夏,云贵走向独立,丧失了在越南和朝鲜的土地)

唐,最强盛时约1240万平方公里

北宋国土约为460万平方公里。

元约1680万平方公里

明国土最大时,约710万平方公里。

清朝国土面积约1310万平方公里。

带你了解华夏上下五千年疆域的变迁,你应该知道中国华夏五千年历史变迁,到了元朝版图不断扩大,清朝开始达到领域最为辽阔,随着历史的变迁及同各国列强签订“条约”,导致很多疆域被划分出去,直到新中国成立。

所以说:犯我中华者、必诛之。

1、夏朝公元前2029~公元前1599,471年夏朝2、商朝公元前1559~公元前1046,438年商朝3、周朝公元前1604~公元前256,867年西周、东周(春秋、战国)周朝4、秦朝:秦始皇-嬴政公元前221~公元前206,16年秦朝5、西楚:西楚霸王-项羽公元前206~公元前202,5年西楚6、西汉:汉高祖-刘邦公元前202~公元8,210年西汉7、新朝:新太祖-王莽公元8~公元23,16年新朝8、玄汉:汉更始帝-刘玄公元23~公元25,3年绿林军进攻图9、东汉:汉光武帝-刘秀公元25~公元220,3年东汉10、三国:魏、蜀、吴-三国鼎立公元220-公元280,61年三国鼎立11、晋朝:西晋、东晋公元265-公元420,156年东晋西晋12、南北朝公元420-公元589,170年13、隋朝:隋文帝-杨坚公元581-公元618,38年隋朝14、唐朝:唐高宗-李渊公元618-公元907,290年唐朝15、五代:后梁、后唐、后晋、后汉、后周公元907-公元960,54年16、十国公元891-公元979,89年17、宋朝:北宋、南宋公元960-1279年,320年北宋南宋18、元朝:元太祖-铁木真公元1271年-1368年,98年元朝19、明朝:明太祖-朱元璋公元1368-公元1644,277年明朝20、清朝:清太祖-努尔哈赤公元1644年-1912年,268年清朝21、中华民国:大总统-孙中山公元1921年建立民国22、中华人民共和国1949年至今。

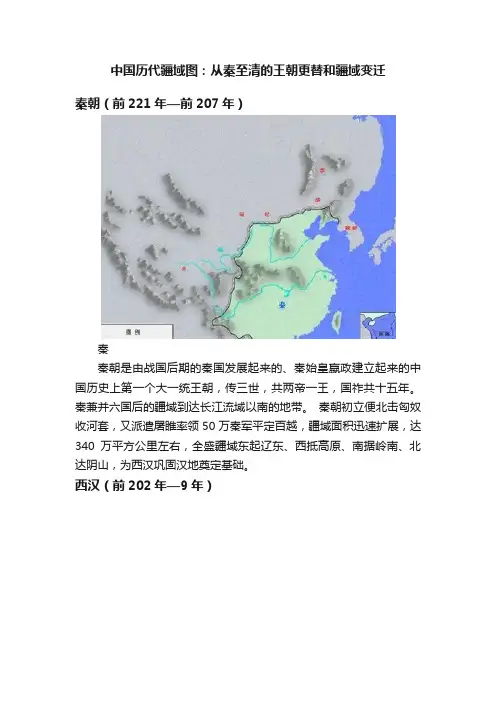

中国历代疆域图:从秦至清的王朝更替和疆域变迁秦朝(前221年—前207年)秦秦朝是由战国后期的秦国发展起来的、秦始皇嬴政建立起来的中国历史上第一个大一统王朝,传三世,共两帝一王,国祚共十五年。

秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。

秦朝初立便北击匈奴收河套,又派遣屠睢率领50万秦军平定百越,疆域面积迅速扩展,达340万平方公里左右,全盛疆域东起辽东、西抵高原、南据岭南、北达阴山,为西汉巩固汉地奠定基础。

西汉(前202年—9年)西汉前206年刘邦被西楚霸王分封为汉王,而后经过历时四年的楚汉战争,刘邦取胜后,前202年最终统一天下称帝,建国号为“汉”,定都长安,史称西汉。

西汉极盛疆域东并朝鲜、南据交趾、西逾葱岭、北抵大漠,国土面积达609万平方公里。

东汉(25年—220年)东汉在公元8年十二月,王莽篡汉,改国号为"新",西汉灭亡。

新莽末年爆发绿林赤眉起义,汉朝宗室出身的刘秀趁势而起。

公元25年刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。

东汉相对西汉国土有所收缩,尤其是在朝鲜半岛和西域。

三国(220年—280年),曹魏(220年—266年)/蜀汉(221年—263年)/东吴(229—280)三国三国是上承东汉下启西晋的一段历史时期,分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。

220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。

公元280年,西晋灭东吴,统一中国,至此三国时期结束,进入晋朝时期。

西晋(265—316年)西晋西晋由司马炎建立,承袭曹魏领土,统一后领有孙吴疆域。

西晋太康二年(281年)国土面积达543万平方公里。

疆域北至山西、河北及辽东,与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻;东至海;南至交州(今越南北部);西至甘肃、云南,与河西鲜卑、羌及氐相邻。

东晋(317年-420年)东晋/前秦东晋是由西晋宗室司马睿南迁后建立起来的政权,建都洛阳的西晋覆亡,史称东晋。

较西晋相比,东晋疆域大大收缩,偏安南方一隅。

中国历代疆域的变迁五千多年以前,在亚洲的黄河流域出现了许多氏族部落。

其中,最著名的部落首领有:黄帝、尧(yao)、舜(shun)、禹(yu)。

关于三皇五帝:三皇:《史记·秦始皇本纪》说,天皇、地皇、泰皇为三皇;《太平御览》卷七十八引《春秋纬》提出天皇、地皇、人皇为三皇;《尚书大传》和《白虎通义》等则又主张三皇应为燧人、伏羲、神农;而《运斗枢》、《元命苞》等纬书,除了认同伏羲、神农外,又补上了创造人类的女娲;《帝王世纪》以伏羲、神农、黄帝为三皇;《通鉴外纪》以伏羲、神农、共工为三皇。

我国史学界一般认可燧人、伏羲、神农为三皇。

五帝:《世本》、《大戴记》、《史记·五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝;而《礼记·月令》以太皞(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少皞(hào)、颛顼为五帝;《尚书序》、《帝王世纪》则视少吴(皞)、颛顼、高辛(帝喾〕、唐尧、虞舜为五帝;此外,又有把五方天神合称为五帝的神话。

我国史学界一般认可黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝。

原始社会部落分布图大约在公元前1988年至公元前1979年之间,禹的儿子启废除禅(shan)让制度,在河南禹县的钧台称王,建国号夏。

夏朝的领土在陕西、山西、河北、山东、河南之间,面积大约有五十万平方公里。

夏朝的末代君王叫桀(jie),扰民太甚,天下人反。

夏朝属于中国的传说时期,没有考古证明,国际上不承认,西方世界认为华夏文明从商朝开始。

夏朝作者:断肠人在哪里啊提交日期:2007-11-05 00:54我们国家有九百六十万平方公里,然而并非自古以来就是这个规模,有时候大,有时候小,国力强盛面积就变大,国力衰落面积就变小。

那么我们国家是如何从最初的黄河中游一带的一个弹丸小国,像滚雪球一样慢慢发展成现在这么一个庞然大物的呢?人类社会是从原始社会开始的,原始社会世界上本没有国家,所以中国历代疆域的变迁也要从原始社会讲起。

中国历代疆域对比表来自:一白说历史 2019.2.28这里说的疆域对比表,只按照大一统王朝全盛时疆域为参照。

1、大秦帝国(公元前221-公元前206)公元前221年,秦始皇一扫六合,统一中华,建立起中国历史上第一个大一统王朝。

秦朝统一六国时,国土面积为214万平方公里,后北收河套、南征百越,疆域迅速扩展并进一步完善帝国版图,国土面积达347万平方公里,一说340万平方公里。

2、西汉(公元前202-公元8)公元前202年,刘邦击败项羽。

重新一统秦末混乱的中华大地。

让中央集权制得到更进一步的巩固。

同时汉朝也是一个足以让边境各族闻风丧胆的国家。

他在秦朝疆域的基础上又进一步开疆拓土,其疆域鼎盛时期,正北至五原郡、朔方郡,南至日南郡,东至临屯郡,西至葱岭。

汉朝面积最大是在公元前49年的汉宣帝末期到汉元帝初期达到609万平方公里。

3、东汉(公元25-公元220)西汉末年,王莽篡汉,后在绿林军、赤眉军的合力打击下覆灭。

最终刘秀重新统一全国。

建都洛阳,为了区别去刘邦建立的汉朝,被史学家称为东汉。

东汉相对西汉国土有所收缩,东汉永和五年(140年)国土面积约580万平方公里。

4、西晋(公元266-公元316)公元266年,司马懿之孙司马炎灭东吴,结束了东汉末年长达50年的三国争霸。

天下一统,使百姓有休养生息的计划。

西晋承袭曹魏领土,统一后领有孙吴疆域。

西晋太康二年(281年)国土面积达543万平方公里。

疆域北至山西、河北及辽东,与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻;东至海;南至交州;西至甘肃、云南,与河西鲜卑、羌及氐相邻。

5、东晋十六国(公元318-公元420)经历了八王之乱,西晋再也没有能力镇压外族的暴乱。

终于在公元316年被匈奴人刘渊所灭。

公元318年西晋皇室后裔司马睿在江西大士族王导的协助下在南方建立起来政权,是为东晋。

东晋的版图也只限于淮水以南、汉水的下游、巴蜀盆地的长江以南。

6、隋朝(公元581-公元618)公元581年,杨坚篡北周,建立隋朝,589年灭陈,结束了长达300年的南北朝大混战时期。

历代疆域的变迁

历代疆域的变迁中国疆域变迁的历史是中国历史的一个重要组成部分。

疆域的变化也从一个重要的方面反映了历史的进程。

因此了解历代疆域变迁的历史,能使我们进一步了解中华民族祖先的光辉业绩。

1商朝东到大海,西到陕西西部,东北到辽宁,南到长江流域。

2秦朝东到大海,西到陇西,北到长城,南到南海。

3唐朝东到大海,西到咸海,东北到黑龙江以北外兴安岭、库页岛一带,南到南海。

4元朝北至阴山以北,南至南海诸岛,东北到今库页岛,西北达新疆、中亚地区。

今天的新疆、西藏、云南、东北地区、台湾及南海诸岛都在元朝统治的范围之内。

5清朝西跨葱岭,西北达巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属的岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为亚洲最大的国家。

●纵观中国历史,统一的中国疆域的形成是历史发展的必然,是各族人民共同奋斗的结果。

在其形成过程中,汉族作出了主要的贡献,而少数民族为统一疆域的形成也作出了不可替代的贡献。

历代生产力的发展推动了统一疆域的形成。

历代统治者顺应历史潮流的政策,巩固了中国的疆域。

封建社会的后期,落后腐败导致了大块中国国土的沦丧。

以下是各朝疆域大致地图,解释和说明不当之处,望各位批评指正,不吝赐教。

秦(前221-前206),率先统一中国,但面积不足今天的一半。

北边以秦长城为界,其中辽宁等地的长城现已无存。

汉(西汉,前206-25,东汉25-220),两汉疆域大致相仿,疆域拓展到西域,包括今天的甘肃、新疆和中亚部分地区。

唐(618-907),再次统一,西域面积进一步扩大,包括了外蒙古、俄罗斯的贝加尔湖地区,朝鲜和越南的部分地区,总面积超出了今天的中国。

北宋(960-1127),疆土骤然缩小,甚至失去了北京,面积略小于秦朝。

南宋(1127-1279),进一步缩小,北部以淮河为界。

元(1206-1368),疆域骤然扩大,包括了西伯利亚和俄罗斯远东部分、库页岛,直达北冰洋。

明(1368-1644),疆域大为缩小,但仍包括很大一部分俄罗斯远东地区和库页岛。

清(1616-1911),初步形成今天的中国,仍多出外蒙古、黑龙江以北地区、库页岛、新疆以西部分地区。

至此,库页岛已连续七个世纪在中国的版图之内。

历史:中国疆域变迁的历史是中国历史的一个重要组成部分。

疆域的变化也从一个重要的方面反映了历史的进程。

因此了解历代疆域变迁的历史,能使我们进一步了解中华民族祖先的光辉业绩。

商朝:东到大海,西到陕西西部,东北到辽宁,南到长江流域。

秦朝:东到大海,西到陇西,北到长城,南到南海。

唐朝:东到大海,西到咸海,东北到黑龙江以北外兴安岭、库页岛一带,南到南海。

元朝:北至阴山以北,南至南海诸岛,东北到今库页岛,西北达新疆、中亚地区。

今天的新疆、西藏、云南、东北地区、台湾及南海诸岛都在元朝统治的范围之内。

清朝:西跨葱岭,西北达巴尔喀什湖,北接西伯利亚,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属的岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为亚洲最大的国家。

纵观中国历史,统一的中国疆域的形成是历史发展的必然,是各族人民共同奋斗的结果。

在其形成过程中,汉族作出了主要的贡献,而少数民族为统一疆域的形成也作出了不可替代的贡献。

历代生产力的发展推动了统一疆域的形成。

历代统治者顺应历史潮流的政策,巩固了中国的疆域。

封建社会的后期,落后腐败导致了大块中国国土的沦丧。

地理:了解不同历史时期我国古代疆域的变化状况,并能正确识图,掌握重要朝代疆域的四至。

能在地图上正确识别我国现行行政疆域,特别是南海诸岛、钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿的地理位置。

政治:了解历代疆域的变迁,要求我们更加热爱祖国,热爱各族人民,更加珍视祖国的统一和民族的团结;坚决反对一切分裂国家、破坏祖国统一大业的行径。

在新时期,我国通过平等友好的谈判,与大多数邻国解决了历史遗留下来的边界问题。

根据我国政府与英国、葡萄牙政府达成的协议,香港、澳门分别在1997年和1999年回归祖国。

我国政府多次声明:南海诸岛、钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿等岛屿是中国的领土,绝不容许侵犯。

中国古代六次著名迁都

①公元前14世纪,商王盘庚把都城迁到殷(今河南安阳西北)。

②公元前770年,周平王被迫迁都洛邑(今洛阳),史称东周。

③494年,北魏孝文帝迁都洛阳。

④1421年,明成祖朱棣把都城从应天(今南京)迁到北京。

⑤1618年,后金努尔哈赤把都城从赫图阿拉(今辽宁新宾西)迁到沈阳。

⑥1644年,清军入关占领北京,清政府把都城迁到北京,开始了对全国的统治。

中国古代都城的发展特点:

第一、古代都城移动的空间呈现出三条轨迹。

第一阶段,从商朝盘庚迁殷、都城稳定开始到北宋为止,都城一般都建立在中原地区,这里是关中平原中央,地形开阔,享有水上交通的便利,可以与诸侯国进行便利的经济文化往来。

中唐以后因为气候的变迁及关中地区的过度开垦,黄河、渭河泥沙大增,渭河及黄河三门峡一带漕运十分困难,致使天子也常常不得不“逐粮而居”,就食东都洛阳。

关中已失去了容纳国都的经济基础。

国都城址向经济文化发展更有前途的东部转移已成为历史发展的必然趋势。

本阶段前期都城呈现出由西向东迁移的轨迹:镐京、长安----洛阳。

后期由于经济重心的南移,都城迁移呈现由北向南迁移的趋势:长安、洛阳----开封。

第二阶段,从北宋至清朝百多年间,都城完全离开中原移到临海地区,都城的迁移又出现由南向北移动的趋势:临安----北京。

北京位于东北大平原、华北大平原和内蒙古高原三大地理单元的结合处。

经过辽、金、元、明、清五代,从陪都发展成为首都前后也近1000年。

这里处于北方民族文化交流的有利地位。

大运河的续修将中国另外两大地理单元,即长江流域与珠江流域连接起来,使北京得到长江流域经济与文化的支持。

第二、古代都城既是统治阶级的政治中心,又是全国的经济文化中心。

这点同西欧社会早期封建国家都城只是政治中心、与商业和经济中心的城市分离有明显的区别;

第三、在中国封建社会中,皇权和神权是社会统治的中心,有至上的权威,这种社会状况反映在城市布局中,就是皇宫和宗庙居于城市的中心,作为商品交换场所的“市”在都城中则偏于一隅。

古代都市的建筑布局,都是整齐划一,有纵贯全城的中轴线,两边是对称分布。

第四、古代都城的规划体系分为两个重要发展阶段。

从曹魏到隋唐都城的规划都表现为封闭的棋盘形状,“坊”、“市”分开(商业区和居民区严格分开),店铺全部集中在市里,是典型的封闭式市场模式。

从宋都东京到明清都城北京,由于商品经济的发展,各地贸易的日渐频繁,城市的布局呈现出开放式街道规划。

北宋东京( 开封)里城的中心被宫城所占据,而在交通便利的汴河两岸形成繁荣的商业活动场所。

中国历史上长期实行的“坊”、“市”分设制度至此已经不再存在。

北宋张择端的《清明上河图》描绘的就是东京汴河两岸繁华的商业活动。

第五、古代都城随着封建国家的繁荣强盛,在对外经济文化交流中逐渐形成国际性的大都市。

从隋朝开始京都长安成为少数民族和周边国家商贸往来的中心,后来唐都长安、元大都在经济文化交流中都具有世界性的特点。

随着明朝中后期实行海禁,闭关锁国以后,古代都城的这一特点才逐渐丧失;

中国近代城市的发展特点及原因

进入近代以后,随着国门的打开,西方资本主义的入侵,中国的自然经济逐步解体,民族资本主义获得一定的发展。

外国资本主义、洋务派、民族资产阶级纷纷在交通便利、被开辟为通商口岸的沿江、沿海地区开设工厂,在这些地区涌现出一批近代城市。

建国后中国城市化进程的阶段、特点及原因

建国50多年来,中国城市化经历了曲折的发展阶段,基本上可分为六个阶段。

第一阶段(1950年—1957年)为工业化起步时的正常发展时期。

这一时期,伴随着工业的优先发展,“一五”计划顺利完成,大量农民进入城镇和工矿就业,初步推动了我国的城市化进程。

第二阶段(1958年—1960年)“大跃进”所引进的高速城镇化时期。

由于大跃进的发动、全民大办工业,以钢为纲,大量农村劳动力流向城镇,使我国工业化和城市化在脱离农业的基础上超常规发展,带来了大量不利因素,导致后来的逆城市化现象出现。

第三阶段(1961年—1965年)国民经济调整时期的逆城市化时期。

这一段时期国家进行工业调整,精简工业和城市人口,2000多万城镇人口下放回乡。

第四阶段(1966年—1977年)工业化停滞时期的城市化停滞阶段。

由于“文化大革命”及其经济工作指导思想的失误,国民经济濒临崩溃,大批干部和知识青年上山下乡,城镇人口增长缓慢,城市化进程停滞。

第五阶段(1978年—1984年)农村体制改革初期的高速城市化阶段。

农村体制改革极大地推动了农村经济的发展、随着乡镇企业的兴起和非农产业比重的不断提高,在小城镇的繁荣的基础上诞生了众多的新城市。

第六阶段(1985年至今)城市化稳步发展阶段。

1985年城市经济体制改革逐步推进及沿海、沿江、沿边城市相继批准对外开放,城市经济活力进一步增长,形成了城市化的强大拉力。

世界近现代史上的城市化

中世纪的西方,欧洲有统一而强大的教权,教权常凌驾于王权之上,教堂常占据城市的中心位置。

中世纪末期,由于商品经济的发展、商品贸易的需要,有的城市还有市场广场(Marketplace)。

但整个前资本主义社会,城市人口增长缓慢。

城市的发展明显刺激了对工业品的需求,尤其对普通工业品的需求,同时要求农业采用新的、更有效率的生产技术。

随着社会生产力的发展,在地中海沿岸的威尼斯、佛罗伦萨等城市,随后在西北欧的尼德兰、法国南部、莱茵河畔等地的一些城市出现了资本主义萌芽。

新航路开辟后,随着商路和贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸,新的城市崛起如:伦敦、巴黎。

在英国,随着圈地运动的推进,大量的农村人口涌向城镇,成为雇佣劳动力,而利物浦则因奴隶贸易由一个渔村发展成英国第三大港口城市;在北美东海岸因移民而产生了一批城市,到19世纪中叶,这里已集中了全国五分之三的城市人口。

工业革命后,大批破产农民涌进城市,近代意义上的城市化进程开始,从此世界开始从农业社会迈入工业社会,从乡村化时代进入城镇化时代。

19世纪中期俄国的农奴制改革、美国的西进运动、内战、德意的统一及日本的明治维新使这些国家的城市化进程加快。

如美国内战后,随着工业化向中西部推进,中西部潜在的自然资源得到开发利用,掀起开矿淘金热,出现了向中西部投资兴办工业的浪潮,其城市化进程加快。

第二次科技革命和第三次科技革命使工业和第三产业迅速发展,城市吸纳农村剩余劳动力的能力和要求大大增强,城市人口以惊人速度增加。

20世纪,特别是第二次世界大战以来,世界城市规模以空前速度扩展,新城市纷纷涌现。

地理:古代都城一般都设在经济发达、交通方便的地区,以便取得所需要的粮食和物资。

西安、洛阳、开封这三个早期古都皆位于黄河流域。

黄河中下游地区气候温和,平原广大,土地疏松,便于早期开发。

唐代以前,黄河中下游地区一直是中国经济最发达的地区。

自唐后期五代起,南方成为经济重心所在。

南方由于经济地位上升,政治上的重要性也不断上升,开封靠近江淮,也便于控制作为国家经济重心所在且容易闹分裂的南方地区。

元朝、清朝定都北京,则主要是在民族斗争的背景下产生的。

明政府迁都北京,也与民族斗争的背景分不开。