古典针法历史沿革

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:85

中医“针灸”的发展演变史青年中医李铎(2019-10-11 · 优质教育领域创作者)针灸是我国人民长期与疾病作斗争的经验总结,其形成经历了一个漫长的过程。

针灸疗法是针刺和艾灸两种治疗方法的合称,从早期文献看,所记载的以灸法为主,所以艾灸的应用可能比针刺更早。

针刺的前身是“砭术”,砭术的主要工具是砭石,萌芽于公元前八千至四千年前的新石器时代,至秦汉时期,针具已由石针、骨针、竹针面逐步发展成为金属针。

金属针具发展到现在,经历了铜、铁、银、合金及不锈钢针具等阶段。

针具的改革,扩大了针刺治疗范围,提高了治疗效果,促进了针灸术的发展。

随着医疗经验的不断积累,逐渐发现很多可以治疗某些疾病的特定腧穴,使其由最早的“以痛为腧”逐渐得以定位和定名;在腧穴不断增加的基础上,根据腧穴的主治作用,结合针刺效应和古代的解剖学知识,古代医家在临床实践中发现和认识到人体有一个经气运行的完整结构——经络系统。

通过不断总结、实践,将腧穴、经络从理论上系统化,形成了经络学说。

经络学说及其他中医理论的形成使针灸成为中医一门独立的学科。

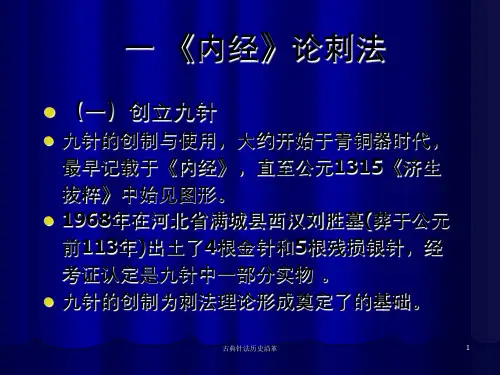

《黄帝内经》是我国现存最早的医学经典著作,全面而又系统地阐述了阴阳五行、脏腑经络腧穴、诊法病机、法疗原则、刺灸方法及其适应症和禁忌症等。

其中又以《灵枢》所论述的针灸内容尤为详尽,故有《针经》之称。

《黄帝内经》为针灸学术的发展奠定了坚实的理论基础。

《难经》在经络、腧穴及针灸等方面对《内经》作了补充。

东汉著名医学家张仲景的《伤寒论》,成功地把针灸和针药结合治疗外感病纳入了他所创立的辨病辨证论治体系,条文35条提出用针灸预防、阳证宜针、阴证宜灸等重要观点,使针灸临床治疗得以提高到一个新的水平;东汉末期的华佗,针灸取穴少而精,并很注意针感的传导,著有《枕中灸刺经》(已佚)。

晋代皇甫谧《针灸甲乙经》是我国第一部针灸学专著,也是继《黄帝内经》之后,对针灸医学的又一次总结,在针灸学发展史上起了承前启后的作用。

针刺术/灸疗术的起源、形成和发展一,针灸的起源(从远古到西周-?~公元前771年)(一)针术的起源——石器时代,不晚于旧石器时代的晚期,距今四千至一万年前1、针术起源于砭石。

砭,帛书《脉法》作“ ”,《五十二病方·穨》作“ ”,均是砭的古写字。

(1)何谓砭石?《素问·宝命全形论》载:“制砭石小大”。

南北朝·全元起注:“砭石者,是古外治法,有三名;一针石,二砭石,三镵石,其实一也。

古来未能铸铁,故用石为针”。

《汉书·艺文字》载:“医经者……用度箴石汤水所施”。

唐代·颜师古注:“石,谓砭石,即石箴也。

古者攻病则有砭,今其术绝矣”。

《说文解字》曰:“砭,以石制病也”。

清代·段玉裁注:“以石刺病曰砭,因之名其石曰砭石”。

唐代·玄应《一切经音义》十八曰:“攻病曰药石,古人以石为针”。

可见,所谓砭石是用来治病的石头,古人并未规定非要磨制得十分光滑才配称作“砭石”不可!(2)砭石主要用于治疗什么病?《山海经·东山经》载:“高氏之山,其下多箴石”。

晋代·郭璞注:“箴石,可以为砥针,治痈肿者”。

清代·郝懿行《山海经笺疏》曰:“砥,当为砥字之误”。

《战国策·秦策》载:“扁鹊怒而投其石”,东汉高诱注:“石,砭石,所以砭弹臃肿也”。

《管子·法法》载有“痤眩(疽)之砭石”。

《灵枢·玉版》载:“故其已成脓血者,其唯砭石铍锋之所取也。

”《素问·异法方宜论》载,“东方之域,其病为痈疡,其治宜砭石”。

唐代王冰注:“砭石,谓以石为针也”。

《难经·二十八难》载:“奇经八脉……其受邪气,畜则肿热,砭射之也”。

《淮南子·说山训》载,“医之用针石”,高诱注:“针石所抵,弹入痈痤,出其恶血”。

可见贬石主要用于刺破痈肿及放血治疗。

(3)砭石产生的时期据上述含义,未曾加工过的原始自然尖锐石块同样可以刺破人体皮肤、弹入痈肿及放血治疗,更何况石器时代还会加工石器呢?石器时代分为旧石器时代(300万年前~1万年前)与新石器时代(1万年前~1千年前),二者石器的区别仅仅是创造工艺的粗劣程度而已,其发展变化过程是逐渐的相当缓慢的,以致于直到辽代,我国东北部仍有旧石器时代晚期石器制作特点的痕迹!赖以确定砭石出现时代的磨制技术也不是新石器时代所独有的产物,它早在旧石器时代晚期即已出现!因此,所谓贬石的产生也不会晚于旧石器时代晚期。

针灸学发展历史针灸学是一门源远流长的医学技术,其发展历史可以追溯到古代中国。

本文将详细介绍针灸学的发展历程,包括其起源、演变和现代发展。

1. 起源和初期发展针灸学的起源可以追溯到中国古代的先民时期。

根据史书记载,最早的针灸技术可以追溯到约5000年前的新石器时代。

当时的人们使用石针、骨针等工具进行治疗,并将其经验传承下来。

2. 《黄帝内经》的浮现与发展《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,也是针灸学发展的重要里程碑。

该书记载了大量关于针灸的理论和实践经验,对针灸学的发展起到了积极的推动作用。

《黄帝内经》中提出了针灸的基本理论,包括经络学说、气血理论等,为后世的针灸学研究奠定了基础。

3. 针灸学的传播与发展随着时间的推移,针灸学开始向周边国家和地区传播。

在古代丝绸之路的交流中,针灸学逐渐传入日本、朝鲜、越南等国家,并在这些地方得到了发展和创新。

各个地区根据自身的文化和传统,将针灸学与当地医学相结合,形成为了各具特色的针灸学派系。

4. 现代针灸学的发展随着现代医学的发展,针灸学也得到了更多的关注和研究。

在20世纪,针灸学逐渐被西方国家所接受,并成为一种重要的替代疗法。

现代针灸学结合了传统的针灸技术和现代医学理论,不仅在临床治疗中发挥着重要作用,还在科学研究中得到了广泛应用。

5. 针灸学的研究与创新随着科技的进步和医学研究的深入,针灸学也在不断进行着研究和创新。

现代针灸学研究的重点包括针灸的机制研究、针灸治疗的临床应用、针灸与现代医学的结合等方面。

通过对针灸学的深入研究,科学家们不断探索针灸的作用机制,提高针灸治疗的效果,为人类健康做出了重要贡献。

总结:针灸学作为一门源远流长的医学技术,经历了漫长的发展历程。

从古代的起源,到《黄帝内经》的浮现与发展,再到现代针灸学的研究与创新,针灸学向来在不断发展和进步。

随着现代医学的发展,针灸学也得到了更多的关注和研究,成为一种重要的替代疗法。

通过对针灸学的深入研究,科学家们不断探索针灸的作用机制,提高针灸治疗的效果,为人类健康做出了重要贡献。

认识中国传统医药——针灸疗法针灸疗法作为中国传统医药的核心疗法之一,具有悠久的历史和广泛的应用。

它通过使用特殊的针具刺激人体的特定穴位,以达到预防和治疗疾病的目的。

针灸疗法既有独特的理论体系,又有丰富的临床经验,被许多人认为是一种安全、有效的治疗方式。

一、针灸的起源与发展针灸疗法源于中国古代,可以追溯到大约5000年前的新石器时代。

据史书记载,中国古代的神农氏首次尝试使用具有草本植物刺痛作用的物质治疗疾病。

这些治疗方法随后逐渐演变为现代针灸疗法所使用的针具。

随着时间的推移,针灸疗法逐渐发展成为一门完整的医学体系。

汉代时期,针灸的一些理论和经验开始被系统地归纳和总结。

《黄帝内经》是最早的中医学经典之一,其中包含了许多与针灸相关的内容。

二、针灸理论针灸疗法基于中医的理论体系,包括阴阳论、经络论、脏腑论以及经络的具体细节。

它认为人体是一个有机整体,通过调节人体的阴阳平衡和气血循环,可以恢复健康和平衡。

在针灸疗法中,人体被认为是由一系列经络组成的。

经络贯通全身,它们是一种能量的流动路径。

针灸师根据病人的症状和诊断结果,在具体的穴位上插入细长的针具,以改变人体的能量流动,从而疏通经络、促进血液循环和气血的平衡。

三、针灸在临床应用中的作用针灸疗法在世界各地广泛应用,并通过临床实践证明了它的疗效。

除了在中国,针灸疗法也在许多国家作为一种另类疗法来使用。

在临床上,针灸可用于预防和治疗许多疾病,包括疼痛、消化问题、呼吸系统疾病、神经系统疾病等。

针灸的治疗效果不仅限于疾病的缓解,还可以提高患者的免疫力、促进身体的自愈能力。

四、针灸疗法的安全性针灸疗法被认为是一种安全的治疗方式。

在临床实践中,针灸的并发症和副作用非常少见。

这主要归因于严格的针具消毒和医疗环境的准备工作。

在中国,每一个从事针灸的医生必须接受专业的培训,并获得相关的执照。

专业医生了解人体的解剖学和经络的位置,以及不同穴位的特点和功能,因此能够安全有效地进行针灸治疗。

针灸的历史针灸是一种古老的中医疗法,其历史可以追溯到数千年前的中国。

以下是针灸的历史概述:古代起源:针灸的历史可以追溯到新石器时代晚期,大约距今5000年左右。

根据考古学的证据,最早的针灸器具是由石头和骨头制成的。

据信,最早的针灸治疗方法可能是通过刺激或按压身体的特定点来缓解疼痛或疾病。

《黄帝内经》:《黄帝内经》是中国古代最早的医学著作之一,约成书于公元前2世纪至公元前2世纪。

它包含了关于针灸理论和实践的详细描述,阐述了经络理论和穴位的重要性,并提供了针灸治疗的指导原则。

发展与系统化:在汉朝(公元前206年-公元220年)时期,针灸逐渐发展为一个独立的学科。

《黄帝内经》的理论基础被进一步扩展和细化,形成了经络学说、阴阳学说和五行学说等。

此外,出现了许多重要的针灸经典,如《灵枢》和《素问》,进一步推动了针灸疗法的发展。

宋朝至明清时期:在宋朝(960年-1279年)至明清时期(1368年-1912年),针灸继续得到发展和完善。

许多重要的针灸著作问世,包括《千金方》和《针灸甲乙经》等。

这些著作系统地总结了针灸的理论和实践经验,并对经络、穴位、针灸技法等进行了进一步研究。

现代发展:20世纪初,中国的医学界开始与西方医学接触,并受到其科学方法和理论的影响。

这导致了一些对传统针灸的质疑和批评。

然而,在中医的推动下,针灸逐渐在现代医学中得到认可和研究。

中国成立了许多针灸研究机构和医学院,推动了针灸的现代化和标准化。

国际传播:针灸逐渐传播到世界各地,并在许多国家得到认可和采用。

随着针灸的国际传播,许多国家开始对针灸进行研究和应用。

以下是一些国际上针灸的发展和应用情况:亚洲地区:针灸在亚洲地区有着广泛的传统和应用。

除了中国,针灸也在日本、韩国和其他一些亚洲国家得到广泛应用。

这些国家都建立了自己的针灸学派和研究机构,并在针灸理论、临床应用和教育方面做出了重要贡献。

欧洲地区:在欧洲,针灸在20世纪后期逐渐引起了广泛的兴趣和接受。

针灸学发展历史一、古代针灸学的起源和发展古代针灸学起源于中国,可以追溯到约5000年前的新石器时代。

据传,古代人们观察到动物自然地用爪子或者牙齿刺激身体疼痛部位,从而启示了针灸的发展。

最早的针灸器具是用石头或者骨头制成的石针,后来逐渐演变为用金属制成的铜针、银针和钢针。

在古代,针灸学主要通过经验积累和口传相传的方式发展。

《黄帝内经》是古代针灸学的重要经典之一,该书记载了许多关于针灸治疗的理论和方法。

此外,随着时间的推移,针灸学逐渐与其他医学理论相结合,形成为了独特的理论体系。

二、针灸学的传播与发展随着时间的推移,针灸学逐渐传播到其他亚洲国家,如日本、韩国和越南等。

在这些国家,针灸学发展出了各自独特的理论和技术。

例如,日本的针灸学注重经络理论,韩国的针灸学则注重耳针治疗。

在欧洲,针灸学的传播主要是通过古代希腊和罗马的学者和旅行家的介绍。

然而,由于文化差异和医学观念的不同,针灸学在欧洲并没有得到广泛的认可和应用。

三、现代针灸学的发展现代针灸学的发展主要是在20世纪以后。

随着科学技术的进步,针灸学逐渐得到了更深入的研究和理解。

现代针灸学的发展主要包括以下几个方面:1. 针灸学的科学研究现代针灸学通过科学研究方法,探索针灸治疗的机制和效应。

例如,通过神经生理学和生物化学等方面的研究,科学家们发现针刺可以刺激神经末梢,释放内源性物质,从而产生镇痛和抗炎作用。

2. 针灸学的临床应用现代针灸学在临床上得到了广泛的应用。

针灸治疗被认为可以调节人体的生理功能,改善疾病症状。

例如,针灸可以用于治疗疼痛、消化系统疾病、呼吸系统疾病等多种疾病。

3. 针灸学的教育与培训现代针灸学的发展也促进了针灸学的教育与培训。

许多国家设立了针灸学院和培训机构,专门培养针灸师和针灸学研究人员。

这些机构提供系统的针灸理论和技术培训,为针灸学的发展培养了人材。

四、针灸学的未来发展趋势针灸学作为一门古老而独特的医学学科,具有广阔的发展前景。

未来,针灸学的发展可能朝着以下几个方向发展:1. 针灸学与现代医学的结合针灸学与现代医学的结合是针灸学未来发展的一个重要方向。

【推荐】针灸的历史与沿革中国古代医学产生的渊源:早在远古时代,距今约50万年前,我们的祖先已经在生产劳动的同时,在长期与自然灾害、猛兽、疾病作斗争的过程中开始保健医疗活动,主要反映在通过改善衣、食、住的条件以及保障健康上,其中与火的发现和利用关系尤为密切。

随着生产力不断提高,在生产工具不断改进的基础上,使用了最早的医疗器械,如砭石等。

“热而熨之”渐发展为灸法,“砭而刺之”渐发展为针法,同时也从饮食的经验中逐渐发展了药物疗法。

最早的砭石不过是利用石片磨削而成,以后逐渐有了较进步的石针、骨针、竹针等。

目前人们普遍使用的是不锈钢针。

《帝王世纪》关于“伏羲制九针”的记载便是使用针具的最早传说。

古代神医扁(碥)鹊,因为善用砭针治病故冠以碥(碥,与砭通),因其为鸟身人面故附以鹊名,又带有传奇色彩。

灸法产生于火的发现和使用之后。

在用火的过程中,人们发现身体某部位的病痛经火的烧灼、烘烤而得以缓解或解除,继而学会用兽皮或树皮包裹烧热的石块、砂土进行局部热熨,逐步发展以点燃树枝或干草烘烤来治疗疾病。

经过长期的摸索,选择了易燃而具有温通经脉作用的艾作为灸治的主要材料,于体表某些部位点燃施灸,从而使灸法亦和针刺一样,成为防病治病的重要方法。

针灸学术的发展经历了一个漫长的过程,几乎每个朝代都有相当的代表作,它们对针灸理论、临床疗效的发展起了重要的作用。

近年来通过多学科的大力协作,对针灸治病原理、经络实质、针刺手法等进行深入的研究,证实针灸对机体各系统功能具有调整作用,能增强机体的抗病能力。

针灸镇痛原理已深入到神经细胞、电生理学和神经递质如脑腓肽等分子水平。

经络实质也有了一定的客观指标和测定方法,针刺手法也取得了初步的成绩。

同时,还从不同角度对腧穴与脏腑相关、腧穴与针刺感应等理论问题进行研究,使针灸的内容更加丰富和完善。

从历代文献典籍看针灸的历史与发展:古代中国医学,是在广阔的领域中发展起来的,在风土各异的环境中又各具特色。

中医针灸的历史与发展617200中医针灸作为中医学的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化积淀。

它源远流长,可追溯到数千年前的中国古代。

针灸疗法是运用针具刺激人体特定穴位以治疗疾病的一种疗法,被誉为中医的瑰宝。

近代以来,随着科技的进步和医学的发展,针灸疗法得到了更广泛的认可和应用。

现代针灸采用了先进的针具和刺激技术,结合了现代医学的知识和技术,使其在临床治疗中发挥了重要作用。

同时,针灸也逐渐走向国际舞台,成为世界各国共同探索和研究的领域。

一、中医针灸的发展历史中医针灸的具体历史可以追溯到几千年前的古代中国,以下是一些关键时期和重要事件的阐述:1. 新石器时代晚期(约公元前400年):根据考古发现,早在这个时期,中国的祖先就开始使用与针灸相似的工具进行治疗。

这些工具包括尖石、骨针等。

2. 商朝(公元前160年-公元前1046年):《黄帝内经》是中国最早的医学著作之一,其中包含了关于针灸的记载。

这部经典对针灸的原理、操作技巧和治疗方法进行了系统的总结和归纳。

在中国历史上,商朝是中医针灸发展的重要时期。

商朝是中国历史上第一个有文字记载的朝代,也是中医针灸理论和实践开始形成的关键时期。

据史书记载,商朝时期的医学主要依赖于巫师、方士和祭徒等崇拜宗教和巫术的人员进行。

他们通过祈祷、祭祀和使用符咒来治疗疾病,并相信疾病是由于恶灵或邪露侵入人体所致。

随着时间的推移,积累的临床经验逐渐积累起来,中医针灸开始形成并系统化,针灸理论开始被纳入医学范畴。

商朝时期对针灸的应用非常广泛,包括针刺、灸疗、按摩等手段进行治疗。

同时,针灸器械的发展也逐渐完善,例如铜针、石针等工具被广泛应用。

3. 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年):中国针灸经历了一系列的发展和演变,为中医学的理论和实践打下来重要基础。

首先,春秋战国时期出现大量重要的中医经典著作,如《黄帝内经》、《难经》等,将中医针灸理论体系进一步完善和系统化。

这些经典中记录了针灸的基本原理、穴位选择、刺灸方法等内容,为后世中医针灸的发展奠定了坚实的基础。

针灸学发展历史针灸学是一门古老而独特的医学技术,它起源于中国,经过几千年的发展和演变,成为世界上广泛应用的一种治疗方法。

本文将详细介绍针灸学的发展历史,从古代到现代,从中国到世界各地的传播和应用。

1. 古代中国的针灸学古代中国是针灸学的发源地,早在约5000年前的新石器时代,中国就开始使用石针进行治疗。

随着时间的推移,人们开始使用金属针进行针灸治疗,并逐渐形成为了一套完整的理论体系。

最早的有关针灸的文献记载可以追溯到《黄帝内经》和《难经》等古代医学经典。

2. 针灸学的发展与演变在中国古代,针灸学逐渐发展成为一门独立的学科,并与其他医学理论相结合。

在汉代,张仲景的《伤寒杂病论》中详细描述了针灸的应用方法和治疗原则。

随后,针灸学在唐代达到了巅峰,浮现了许多著名的针灸学家,如孙思邈和王叔和等。

他们的著作对针灸学的发展起到了重要的推动作用。

3. 针灸学的传播与应用随着时间的推移,针灸学开始传播到世界各地,并在不同文化中发展出不同的风格和理论。

在东亚地区,如日本、韩国和越南等国家,针灸学得到了广泛的应用和发展。

在西方国家,针灸学在20世纪中叶开始引起了广泛的关注,并逐渐被接受和应用于临床实践中。

4. 现代针灸学的发展随着现代科学技术的进步,针灸学得到了更深入的研究和理解。

现代针灸学将传统的经络学说与神经生理学、解剖学等现代医学知识相结合,形成为了更科学、更系统的理论体系。

此外,现代针灸学还引入了电针、激光针灸等新技术,进一步拓展了针灸学的应用领域。

5. 针灸学的研究与发展趋势目前,针灸学正面临着许多挑战和机遇。

一方面,针灸学在临床实践中取得了显著的疗效,被越来越多的人所接受和应用。

另一方面,针灸学仍然需要更多的科学研究来验证其疗效和机制。

未来的发展趋势可能包括针灸学与其他医学领域的深度融合,以及针灸学在预防和康复领域的应用进一步扩大。

综上所述,针灸学是一门源远流长的医学技术,经过几千年的发展和演变,成为世界上广泛应用的一种治疗方法。

针灸学发展历史针灸学是一门源远流长的医学学科,它起源于中国古代,经过漫长的发展历程,逐渐形成为了独特的理论体系和治疗方法。

在这篇文章中,我们将详细探讨针灸学的发展历史,从其起源到现代的发展,带您了解这门古老而奇妙的学科。

1. 起源与初期发展(约公元前1600年-公元前221年)据考古学的研究,最早的针灸实践可以追溯到中国古代的新石器时代晚期。

最早的针灸针是由石头或者骨头制成的,后来逐渐演变为青铜制品。

传说中的神农氏是中国古代的农耕文化英雄,他被认为是针灸学的创始人。

《黄帝内经》是一部记载了神农氏的医疗实践和经验的重要文献。

2. 经典时期的发展(公元前221年-公元618年)在这个时期,针灸学逐渐发展成为一门独立的学科,并形成为了一套完整的理论体系。

《黄帝内经》成为了针灸学的经典之作,其中包含了针灸学的基本理论、经络学说以及针灸治疗的方法和技巧。

这个时期的针灸学家还发展了针灸的穴位学说,提出了经络系统和穴位的分布规律。

3. 隋唐时期的繁荣(公元618年-公元907年)在隋唐时期,针灸学得到了进一步的发展和推广。

隋朝时期,杨上善编撰了《针灸甲乙经》,系统总结了针灸学的理论和实践经验。

唐朝时期,针灸学家王冰编纂了《千金方》,其中包含了大量的针灸治疗方剂和经验。

此外,唐朝还设立了专门的针灸学院,培养了一批优秀的针灸医师。

4. 宋元明清时期的发展(公元960年-1911年)在这个时期,针灸学进一步发展,并形成为了不同的学派和流派。

宋朝时期,针灸学家王清任编纂了《针灸大成》,系统总结了针灸学的理论和实践。

元朝时期,华佗的弟子杨继洲编纂了《针灸正宗》,对针灸学进行了进一步的发展和完善。

明清时期,针灸学逐渐与其他医学学科融合,形成为了中医学的整体体系。

5. 现代针灸学的发展(1911年至今)20世纪初,中国进行了一系列的现代化改革,针灸学也得到了新的发展机遇。

在这个时期,针灸学开始引入西方医学的理论和技术,形成为了中西医结合的治疗模式。

第一部分一针灸的起源:从远古到公元前21世纪是我国的原始社会时期,先民创造了原始的农业、畜牧业、手工业和原始的文化艺术。

针灸就是起源于原始社会时期。

1. 针法的原始工具——砭石1963年内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址出土了一枚砭石。

河南新郑县郑韩故城遗址出土了一枚砭石。

2.针法起源的记载公元3世纪皇甫谧在《针灸甲乙经·序》里说:“黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒,……而针道生焉。

"公元7世纪孙思邈的《千金要方·序》说:“黄帝受命,创制九针。

"公元12世纪罗泌编的《路史》中提到:太昊伏羲氏“尝草治砭,以制民疾。

”3.灸法的起源灸法的发现同寒冷的生活环境有密切关系,《素问·异法方宜论》中指出:“北方者,天地所闭藏之域也,其地高陵居,风冷冰冽,其民乐野处而乳食,藏寒生满病,其治以灸焫。

故灸焫者,亦从北方来.”第二部分二针灸学理论体系的形成:战国时代,我国医药学经历了一次大总结,奠定了中国医药学包括针灸学的理论基础。

汉代到三国时期,我国医药学又得到了进一步的总结,理论体系日益完善.从战国时代到公元前1世纪逐渐成书的《黄帝内经》是第一次大总结的代表著作。

它用整体观点,发展变化的观点,人体与自然界相适应的观点,论述了人体的生理、病理以及诊断要领和防病治病原则,是针灸学理论基本形成的标志。

皇甫谧在公元256~260年之间编纂的《针灸甲乙经》是对针灸学进行了第二次总结,成为体系比较完整的现存最古老的针灸专书。

1.针具发展:金属针具的推广使用是促使针灸学术从经验阶段向理论阶段飞跃的重要因素。

1978年内蒙达拉特旗树林召公社发现了一枚青铜器时代的青铜砭针。

《黄帝内经》记载了用于切割脓肿、泻热、放血、按摩、按压穴位和针刺的九种金属针具。

1968年河北省满城县在一座公元前113年的古墓中发现了金针和银针。

2.经络学说:经络和穴位是在长期医疗实践中逐渐发现的,到战国时代形成了经络学说.马王堆三号汉墓出土的帛书《经脉》是目前发现的最早的著作,记载了十一条经脉的粗略循行路线和证候,反映了经络学说的早期面貌。

中国古代各时期的针灸发展概述中国古代各时期的针灸发展概述在石器时代,砭石针为主要的针灸工具,如《山海经》记载:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石”,其中金代郭璞注解“箴石”为可用于治疗痈肿的砭石针,《说文解字》亦云:“砭,以石刺病也。

”《素问·血气形志篇》亦曰:“病生于肉,治疗之以针石。

”1963年出土于内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址的一枚砭石被认为**早的医用砭石,随后多地均出土了各式各样的砭石。

除了砭石外,尚有骨针、草木质针也被认为用于疾病的治疗。

尽管一些学者不赞同砭石为早期针灸针具,但是多数学者认为砭石、草木质针和骨针等为**早的针灸器具,也是针灸的起源。

到了青铜时期,青铜针的出现标志着金属针具的开始。

然而这一时期出土的针具中**多的仍是砭石针,青铜针相对较少,战国以前使用青铜针也不普遍,马王堆帛书、《古传》《论语》涉及针刺疗法皆说砭石,究其原因可能与当时对针灸治病认识理论不全面和制铜技术难以生产出针身较细、针尖锋利的针具有关。

据现有的出土物和文献考证,砭石外形多为刀形、针形、剑形等,主要用于温熨、击打按摩、肌肤浅表刺、深部肌肉刺或切开排脓。

其手法尚主要是**的切、刺、击打按摩等。

青铜针虽然已经产生,但是其应用于医疗尚不普遍;然而当时对深刺治病已经有一定的认识,而不是石器时期的浅表外治法。

如有学者对甲骨文中的“殷”字解释为“一个人用针刺治疗疾病”,在殷商时代的墓中也发现骨针深刺入人体。

青铜针材质一般较硬,较砭石更为锋利,针身更细和光滑,但是其韧性较差,手法特色应该是以单纯针刺为主。

春秋至南北朝时期从原始社会走向封建社会,生产力得到了大幅度提升,冶铁技术推动了铁制针具的产生。

阴阳五行等哲学思想在医学理论领域得到广泛应用和实践,促使了针灸理论的形成和发展。

这一时期的针灸学成就主要标志书籍是《黄帝内经》《难经》《针灸甲乙经》。

约成书于先秦时期的《黄帝内经》标志着针灸理论的形成。

经络理论从仅记载十一条经脉的《足臂十一脉灸》及《阴阳十一脉灸经》到完整记载十二经络系统及任督二脉的《黄帝内经》,腧穴也从无到有,再从少到全,临床治疗、针法的理论和操作也形成完整体系。

中国古代的古老医术:针灸针灸是中国妇孺皆知的一种简便有效的治疗手段,是我国医学领域宝贵的文化遗产。

从远古时代开始,人们就在用火的过程中发明了用烧热的石块等物品对身体局部加热以治疗疼痛的办法,这就是原始的热熨法。

据古书记载,人们曾用松、柏、竹、榆、桑、枣等八种不同的树木点燃后熏烤身体的一定部位来治疗不同的疾病(称为“八木之灸”),后来变为用艾叶代替,这种方法一直流传下来,就是我们所熟知的灸法。

针法的起源可以追溯到原始的放血疗法。

这种治疗方法并非中国独有,世界各地的不同民族都曾广泛运用过。

在金属针具出现以前,人们不可能将治疗工具较深地刺入人体。

但是,为什么原始的针刺疗法唯独在中国发展成为风靡世界的医疗技术?这归功于经络体系的发现与临床运用。

现知最早的经络记载出自马王堆三号汉墓出土的医学帛书,虽然当时的记载简单而粗糙,但在其后成书的《黄帝内经》却形成了完整的体系。

由于在汉代有了系统的经络学说,从而使针灸疗法脱离了原始低级的经验医学,向着理论医学的高度大踏步前进。

马王堆出土的帛书中尚只见灸法的运用,针法的出现要晚于灸法——没有冶金技术的高度发展,是不可能造出符合医用的细硬针具的。

成书于汉代的《黄帝内经》记述了古代针具——九针的具体形态:1.圆针(针身如圆柱状,头部呈卵圆形)主要用于按摩穴位;2.锋针(针身圆,针尖三棱形,有锋刃)用于放血;3.圆利针(针身稍粗,针尖圆而利)用于急刺;4.鑱针(针的头部膨大而尖端锋利,形如箭矢)适于浅刺;5.毫针(针身细,像毫发)应用广泛;6.缇针(针身较为粗大,针尖稍钝)用于按压;7.铍针(针身像剑,两面有刃)用于切开排脓;8.大针(针身较粗,针尖略圆)有时用于刺治关节疾患;9.长针(九针中最长,约20厘米)用于针刺肌肉肥厚处。

从这些针具可看出,我国早期的针灸医生与外科有着密切的联系。

西晋初年,文坛知名的皇甫谧中年患病致一腿偏短,多次谢绝出仕为官,潜心读书著述。

除《帝王世纪》等多种文史作品外,皇甫谧将当时尚可见的几种医学典籍进行加工,从中选出与针灸有关的理论编成《针灸甲乙经》一书——这是我国医学史上现存的第一部针灸学专著。

针灸推拿发展史针灸推拿是中国传统医学的重要组成部分,其发展历史可以追溯到几千年前。

以下是针灸推拿的大致发展历程。

最早的针灸实践可以追溯到距今约5000年的新石器时代的中国,当时的人们开始使用石针进行治疗。

古代医书《黄帝内经》中有关于针灸治疗的记载,说明针灸在中国医学中的地位已经确立。

随着时间的推移,针灸逐渐发展成为一门成熟的医学系统。

春秋战国时期(公元前770-公元前221年),有关针灸的书籍开始出现,如《周易》、《内经》等。

这些书籍记录了针灸的基本理论和技术,为后来针灸的发展奠定了基础。

到了汉朝时期(公元前206-公元220年),针灸的发展进入了一个重要的阶段。

当时的医学家张仲景编写了《伤寒杂病论》,这本书集中记录了多种疾病的治疗经验,并详细描述了针灸的应用方法。

《伤寒杂病论》成为了后来针灸医学的重要参考书。

随着时间的推移,针灸开始融入了道家和佛家的观念,形成了独特的针灸哲学和理论体系。

唐代(618-907年)的针灸学家孙思邈对针灸进行了系统的总结和发展,他编写了《千金方》,系统地整理了各种疾病的针灸治疗方法。

到了宋代(960-1279年),针灸推拿的发展进入了一个新的阶段。

这个时期医学文献大量涌现,并对针灸进行了深入的研究。

著名的书籍如《诸病源候论》和《针灸甲乙经》等,进一步完善了针灸的理论体系。

明清时期(1368-1912年)是针灸推拿的鼎盛时期。

明代医学家杨继洲编著的《骨指篇》详细记录了推拿手法的应用,被誉为中国推拿学科的奠基之作。

清代的王履翁、华陀等也对针灸推拿进行了重要的研究和整理。

20世纪初,随着西方医学的传入,针灸推拿曾一度受到质疑和排斥。

然而,在文化大革命时期,中国政府提倡中医药的发展,针灸推拿再次得到重视。

1972年,美国前总统尼克松访华,受到了中医针灸的治疗,引起了西方社会对针灸的关注。

自此以后,针灸在国际上得到了广泛的认可和应用。

至今,针灸推拿已经在中国和世界范围内得到广泛应用。