高一文言文词类活用和特殊句式整理

- 格式:ppt

- 大小:123.00 KB

- 文档页数:23

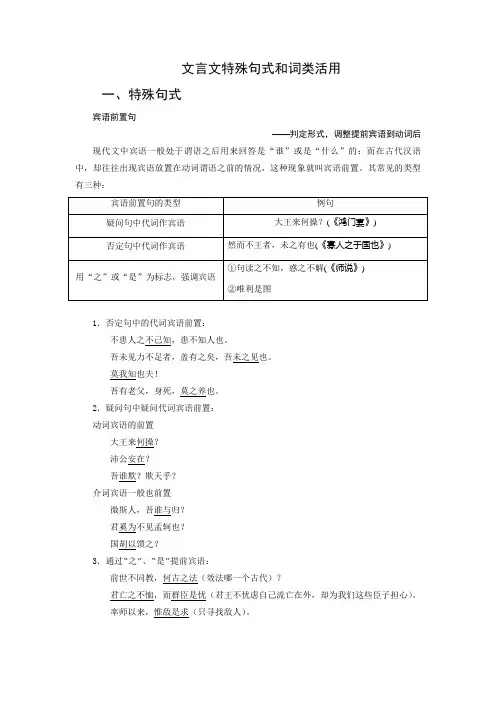

文言文特殊句式和词类活用一、特殊句式宾语前置句——判定形式,调整提前宾语到动词后现代文中宾语一般处于谓语之后用来回答是“谁”或是“什么”的;而在古代汉语中,却往往出现宾语放置在动词谓语之前的情况,这种现象就叫宾语前置。

其常见的类型有三种:1.否定句中的代词宾语前置:不患人之不己知,患不知人也。

吾未见力不足者,盖有之矣,吾未之见也。

莫我知也夫!吾有老父,身死,莫之养也。

2.疑问句中疑问代词宾语前置:动词宾语的前置大王来何操?沛公安在?吾谁欺?欺天乎?介词宾语一般也前置微斯人,吾谁与归?君奚为不见孟轲也?国胡以馈之?3.通过“之”、“是”提前宾语:前世不同教,何古之法(效法哪一个古代)?君亡之不恤,而群臣是忧(君王不忧虑自己流亡在外,却为我们这些臣子担心)。

率师以来,惟敌是求(只寻找敌人)。

[应用体验]阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

孔子见齐景公,景公致廪丘以为养。

孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。

今说景公,景公未之行而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。

”令弟子趣驾,辞而行。

孔子布衣也,官在鲁司寇。

万乘难与比行,三王之佐不显焉,取舍不苟也夫!(节选自《吕氏春秋·高义》) 今说景公,景公未之行而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。

译文:今天我游说景公,景公并没有采纳我的建议,却赐给我廪丘邑,他太不了解我了。

定语后置句——察看标志词,译成定语修饰中心词定语后置句是指为了强调和突出定语所表现的内容,把定语放到了中心词之后的一种特殊的文言句式。

定语后置句的形式主要有两种:带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。

处江湖之远,则忧其民。

亲昆弟在真定者,已遣人存问。

命子封帅车二百乘以伐京。

孟尝君予车五十乘,金五百斤。

[应用体验]阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

欧阳公讳晔,字日华。

自为布衣,非其义,不辄受人之遗。

少而所与亲旧,后或甚贵,终身不造其门。

初为随州推官,治狱之难决者三十六。

大洪山奇峰寺聚僧数百人,转运使疑其积物多而僧为奸利,命公往籍之。

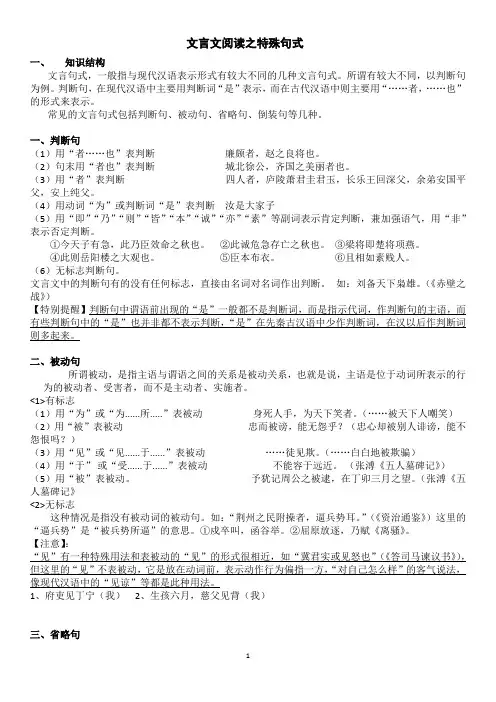

文言文阅读之特殊句式一、知识结构文言句式,一般指与现代汉语表示形式有较大不同的几种文言句式。

所谓有较大不同,以判断句为例。

判断句,在现代汉语中主要用判断词“是”表示,而在古代汉语中则主要用“……者,……也”的形式来表示。

常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。

一、判断句(1)用“者……也”表判断廉颇者,赵之良将也。

(2)句末用“者也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

(3)用“者”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(4)用动词“为”或判断词“是”表判断汝是大家子(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断。

①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。

⑥且相如素贱人。

(6)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

<1>有标志(1)用“为”或“为......所.....”表被动身死人手,为天下笑者。

(……被天下人嘲笑)(2)用“被”表被动忠而被谤,能无怨乎?(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)(3)用“见”或“见......于......”表被动……徒见欺。

(……白白地被欺骗)(4)用“于”或“受......于......”表被动不能容于远近。

(张溥《五人墓碑记》)(5)用“被”表被动。

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

(张溥《五人墓碑记》<2>无标志这种情况是指没有被动词的被动句。

⏹1、赂秦而力亏,破灭之道也。

⏹2、奉之弥繁,侵之愈急。

⏹3、斯用兵之效也。

⏹4、赵尝五战于秦⏹5、洎牧以谗诛,邯郸为郡⏹6、有如此之势,而为秦人积威之所劫⏹7、为国者无使为积威之所劫哉!⏹8、夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦⏹9、暴霜露二、词类活用⏹1、非兵不利,战不善⏹2、盖失强援,不能独完。

⏹3、小则获邑,大则得城。

⏹4、以地事秦,犹抱薪救火⏹5、能守其土,义不赂秦。

⏹6、后秦击赵者再,李牧连却之。

⏹7、惜其用武而不终也。

⏹8、以事秦之心礼天下之奇才⏹9、日削月割,以趋于亡。

一、特殊句式⏹1、此三者,吾遗恨也⏹2、请其矢,盛以锦囊⏹3、方其系燕父子以组⏹4、入于太庙,还矢先王,而告以成功⏹5、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

⏹6、身死国灭,为天下笑。

⏹7、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺⏹8、梁,吾仇也;燕王,吾所立⏹9、庄宗受而藏之于庙。

二、词类活用⏹1、盛以锦囊,负而前驱⏹2、方其系燕父子以组,函梁君臣之首⏹3、天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出⏹4、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

⏹5、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,一、特殊句式⏹1、竹之始生,一寸之萌耳⏹2、内外不一,心手不相应,不学之过也。

⏹3、士大夫传之,以为口实。

⏹4、与可是日与其妻游谷中⏹5、故画竹必先得成竹于胸中⏹6、故凡有见于中而操之不熟者⏹1、惟兄嫂是依2、中年,兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。

既又与汝就食江南。

3、未可以为信也。

4、东野之书,耿兰之报,何为而在吾侧也?5、吾曰:“是疾也,江南之人,常常有之。

”未始以为忧也。

6、吾实为之,其又何尤!7、自今已往,吾其无意于人世矣!8、当求数顷之田于伊颍之上9、吾念汝从于东,东亦客也,不可以久10、盖东野之使者,不知问家人以月日;二、词类活用⏹1、图久远者,莫如西归,将成家而致汝。

⏹2、吾兄之盛德而夭其嗣乎?⏹3、毛血日益衰,志气日益微特殊句式⏹1、凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。

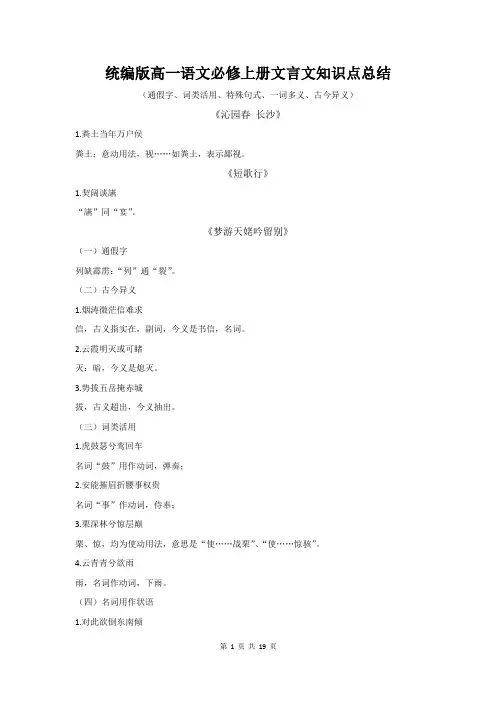

统编版高一语文必修上册文言文知识点总结(通假字、词类活用、特殊句式、一词多义、古今异义)《沁园春长沙》1.粪土当年万户侯粪土:意动用法,视……如粪土,表示鄙视。

《短歌行》1.契阔谈讌“讌”同“宴”。

《梦游天姥吟留别》(一)通假字列缺霹雳:“列”通“裂”。

(二)古今异义1.烟涛微茫信难求信,古义指实在,副词,今义是书信,名词。

2.云霞明灭或可睹灭:暗,今义是熄灭。

3.势拔五岳掩赤城拔,古义超出,今义抽出。

(三)词类活用1.虎鼓瑟兮鸾回车名词“鼓”用作动词,弹奏;2.安能摧眉折腰事权贵名词“事”作动词,侍奉;3.栗深林兮惊层巅栗、惊,均为使动用法,意思是“使……战栗”、“使……惊骇”。

4.云青青兮欲雨雨,名词作动词,下雨。

(四)名词用作状语1.对此欲倒东南倾方位名词“东南”用作“倾”的状语,表示动作的方向,向东南;2.訇然中开“中”用作“开”的状语,在中间;3.古来万事东流水方位名词“东”用作“流”的状语,表示动作的方向,向东。

(五)句式:省略句1.海客谈瀛洲,(大海)烟涛微茫(瀛洲)信难求;2.对此欲倒(于)东南倾;3.一夜飞渡(于)镜湖月;4.(我)脚著谢公屐;5.(我)且放白鹿青崖间。

《琵琶行》(一)句式1.互文主人下马客在船互文(也可以叫“异义对应”)(译:主人和客人一起下了马,来到船上)3.省略(1)初为《霓裳》后《六幺》“平行语省略”(王力《汉语诗律学》提法)省掉“为”与之相同的还有:“今年欢笑复明年(欢笑)”、“春江花朝秋(江)月夜”(2)本长安倡女省略谓语,“本(是)长安倡女”(3)使快弹数曲省略“之”,琵琶女,“使(之)快弹数曲”(4)送客湓浦口省略“于”,在,“送客(于)湓浦口”(5)感斯人言省略“于”,被,“感斯(于)人言”(6)沉吟放拨插弦中省略“于”,在,“沉吟放拨插(于)弦中”4.状语后置今漂沦憔悴,转徙于江湖间。

“转徙于江湖间”为状语后置句,应为“于江湖间转徙”。

5.介宾短语后置(1)尝学琵琶于穆、曹二善才于,向。

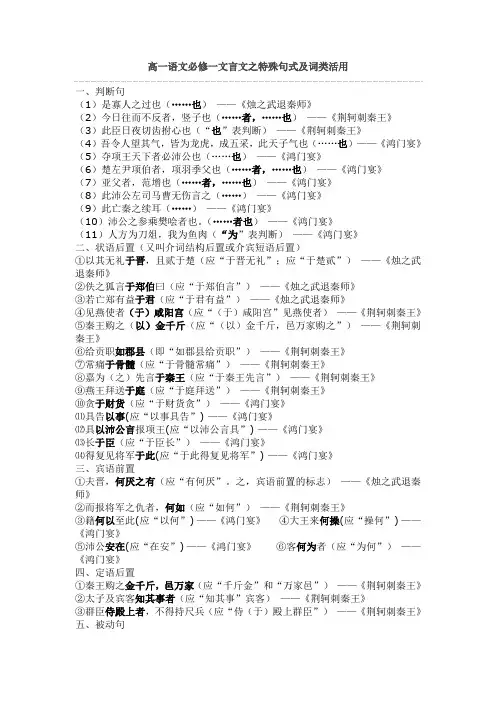

高一语文必修一文言文之特殊句式及词类活用一、判断句(1)是寡人之过也(……也)——《烛之武退秦师》(2)今日往而不反者,竖子也(……者,……也)——《荆轲刺秦王》(3)此臣日夜切齿拊心也(“也”表判断)——《荆轲刺秦王》(4)吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也(……也)——《鸿门宴》(5)夺项王天下者必沛公也(……也)——《鸿门宴》(6)楚左尹项伯者,项羽季父也(……者,……也)——《鸿门宴》(7)亚父者,范增也(……者,……也)——《鸿门宴》(8)此沛公左司马曹无伤言之(……)——《鸿门宴》(9)此亡秦之续耳(……)——《鸿门宴》(10)沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)——《鸿门宴》(11)人方为刀俎,我为鱼肉(“为”表判断)——《鸿门宴》二、状语后置(又叫介词结构后置或介宾短语后置)①以其无礼于晋,且贰于楚(应“于晋无礼”;应“于楚贰”)——《烛之武退秦师》②佚之狐言于郑伯曰(应“于郑伯言”)——《烛之武退秦师》③若亡郑有益于君(应“于君有益”)——《烛之武退秦师》④见燕使者(于)咸阳宫(应“(于)咸阳宫”见燕使者)——《荆轲刺秦王》⑤秦王购之(以)金千斤(应“(以)金千斤,邑万家购之”)——《荆轲刺秦王》⑥给贡职如郡县(即“如郡县给贡职”)——《荆轲刺秦王》⑦常痛于骨髓(应“于骨髓常痛”)——《荆轲刺秦王》⑧嘉为(之)先言于秦王(应“于秦王先言”)——《荆轲刺秦王》⑨燕王拜送于庭(应“于庭拜送”)——《荆轲刺秦王》⑩贪于财货(应“于财货贪”)——《鸿门宴》⑾具告以事(应“以事具告”) ——《鸿门宴》⑿具以沛公言报项王(应“以沛公言具”) ——《鸿门宴》⒀长于臣(应“于臣长”)——《鸿门宴》⒁得复见将军于此(应“于此得复见将军”) ——《鸿门宴》三、宾语前置①夫晋,何厌之有(应“有何厌”。

之,宾语前置的标志)——《烛之武退秦师》②而报将军之仇者,何如(应“如何”)——《荆轲刺秦王》③籍何以至此(应“以何”) ——《鸿门宴》④大王来何操(应“操何”) ——《鸿门宴》⑤沛公安在(应“在安”) ——《鸿门宴》⑥客何为者(应“为何”)——《鸿门宴》四、定语后置①秦王购之金千斤,邑万家(应“千斤金”和“万家邑”)——《荆轲刺秦王》②太子及宾客知其事者(应“知其事”宾客)——《荆轲刺秦王》③群臣侍殿上者,不得持尺兵(应“侍(于)殿上群臣”)——《荆轲刺秦王》五、被动句①而燕国见陵之耻除矣(“见”表被动)——《荆轲刺秦王》②父母宗族,皆为戮没(“为”表被动)——《荆轲刺秦王》③若属皆且为所虏(“为所”表示) ——《鸿门宴》④吾属今为之虏矣(“为”表示)——《鸿门宴》六、省略句①晋军(于)函陵,秦军(于)氾南——《烛之武退秦师》②(烛之武)辞曰:“臣之壮也,犹不如人……——《烛之武退秦师》③(烛之武)许之——《烛之武退秦师》④夜缒而出,见秦伯,(烛之武)曰:……——《烛之武退秦师》⑤敢以(之)烦执事——《烛之武退秦师》⑥若舍郑以(之)为东道主——《烛之武退秦师》⑦(秦伯)与郑人盟——《烛之武退秦师》⑧方急时,(秦王)不及召下兵,以故荆轲逐秦王——《荆轲刺秦王》⑨皆(穿)白衣冠以送之(省略谓语)——《荆轲刺秦王》⑩秦王购之(以)金千斤(省略介词)——《荆轲刺秦王》⑾人不敢与(之)忤视(省略宾语)——《荆轲刺秦王》⑿今闻(秦)购将军之首(省略宾语)——《荆轲刺秦王》⒀每念(之)常痛于骨髓(省略宾语“父母宗族,皆为戮没”一事)——《荆轲刺秦王》⒁取之(以)百金(省略介词)——《荆轲刺秦王》⒂荆轲有所待,欲与(之)俱(往)(介词宾语和谓语)——《荆轲刺秦王》⒃待吾客与(之)俱(往)(省略介词宾语和谓语)——《荆轲刺秦王》⒄皆陈(于)殿下——《荆轲刺秦王》⒅嘉为(之)先言于秦王曰(省略宾语)——《荆轲刺秦王》⒆其人居远未来,而为(之)留待——《荆轲刺秦王》⒇群臣侍(于)殿上者,不得持尺兵——《荆轲刺秦王》21比(于)诸侯之列——《荆轲刺秦王》22为(吾)击破沛公军——《鸿门宴》23欲呼张良与(之)俱去。

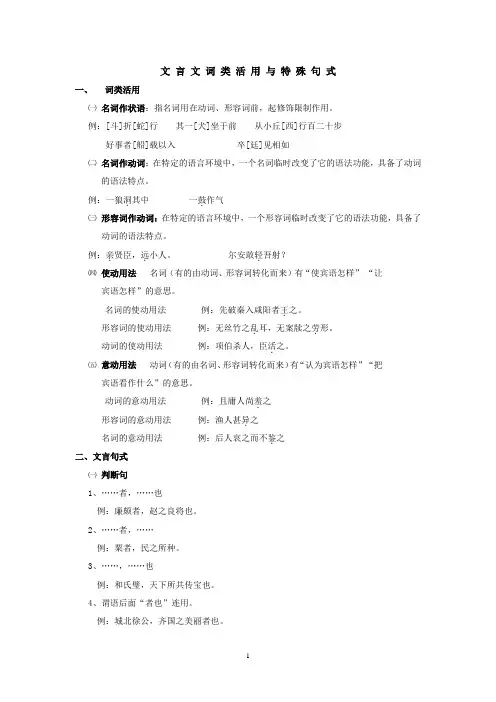

文言文词类活用与特殊句式一、词类活用㈠名词作状语:指名词用在动词、形容词前,起修饰限制作用。

例:[斗]折[蛇]行其一[犬]坐于前从小丘[西]行百二十步好事者[船]载以入卒[廷]见相如㈡名词作动词:在特定的语言环境中,一个名词临时改变了它的语法功能,具备了动词的语法特点。

例:一狼洞.其中一鼓.作气㈢形容词作动词:在特定的语言环境中,一个形容词临时改变了它的语法功能,具备了动词的语法特点。

例:亲.贤臣,远.小人。

尔安敢轻.吾射?㈣使动用法名词(有的由动词、形容词转化而来)有“使宾语怎样”“让宾语怎样”的意思。

名词的使动用法例:先破秦入咸阳者王.之。

形容词的使动用法例:无丝竹之乱.耳,无案牍之劳.形。

动词的使动用法例:项伯杀人,臣活.之。

㈤意动用法动词(有的由名词、形容词转化而来)有“认为宾语怎样”“把宾语看作什么”的意思。

动词的意动用法例:且庸人尚羞.之形容词的意动用法例:渔人甚异.之名词的意动用法例:后人哀之而不鉴.之二、文言句式㈠判断句1、……者,……也例:廉颇者,赵之良将也。

2、……者,……例:粟者,民之所种。

3、……,……也例:和氏璧,天下所共传宝也。

4、谓语后面“者也”连用。

例:城北徐公,齐国之美丽者也。

5、“者”、“也”全无,直接用名词充当谓语表判断。

例:刘备,天下枭雄。

6、用“为”表判断。

例:如今人方为.刀俎,我为.鱼肉。

7、用“乃”、“则”、“即”、“非”等表判断,有时也与“也”连用。

例:当立者乃.公子扶苏此则.岳阳楼之大观也吾翁即.汝翁城非不高也,池非.不深也,兵革非.不坚利也……㈡被动句1、用“于”引起行动的主动者,表被动例:君幸于.赵王2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动例:徒见.欺臣诚恐见.欺于.王而负赵吾不能举全吴之地,十万之众,受.制于.人3、用“为”“为……所……”表被动例:身客死于秦,为.天下笑。

今不速往,恐为.操所.先。

4、无被动词,主语是行动的接受者例:戍卒叫,函谷举。

本文言特殊句式和词类活用一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:1•用“者”也”表判断。

“……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)“廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)2•句末用“也”表判断。

“……,……也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也”表判断。

如:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(《战国策•齐策》)3•用“者”表判断“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(王安石《游褒禅山记》)4. 在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

如:环滁皆山也。

(《醉翁亭记》)当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)其季父项梁,梁父即楚将项燕。

(《史记?项羽本纪》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)5. 用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:故今之墓中全乎为五人也。

(张溥《五人墓碑记》)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

(司马光《赤壁之战》)石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)(苏轼《石钟山记》)同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是” 一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

高中文言文的词类活用及特殊句式总结1、使动用法(1)动词的使动用法①动词的使动用法主要集中在不及物动词上。

如“项伯杀人,臣活之”,“活”是不及物动词,不能带宾语,但因分别跟了“之”,成为使动用法。

“活之”即“使之活”。

②某些及物动词也有使动用法,这种情况比较少见。

例如: .谨食之,时而献焉。

(小心地喂养它,到时候把它献上去)“食”,吃,及物动词,但这里不是捕蛇者吃蛇,而是捕蛇者“使蛇吃” (让蛇吃东西),可译为喂养。

“食”用作使动意义后读sì。

(2)形容词的使动用法形容词的使动用法同动词的使动用法略有区别,它的特点是使宾语所表示的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

例如:.春风又绿江南岸。

(春风又使江南岸变绿)(3)名词的使动用法①表示使宾语成为这个名词所代表的人或物,或使宾语产生这个名词用作动词后所表示的动作。

例如:尔欲吴王我乎?(你想让我做吴王吗?)②作使动用法的名词,后面也偶尔有省略宾语的。

例如:天子不得而臣也,诸侯不得而友也。

(天子不能使他为臣,诸侯不能使他为友)“不得而臣”相当于“不得而臣之”;“不得而友”相当于“不得而友之”,意思是“不得使之为臣”“不得使之为友” (不能和他作朋友)。

③方位名词,是名词的一类,活用为动词后有时也有使动用法。

例如:筑室百堵,西南其户。

(修起房屋,四周墙壁一百方丈,将一座座门户向着西方或南方开着)方位名词的使动用法,便是使宾语表示的人或物向某一方向行动。

“西南其户”,意思是使门户向着西方或南方开着。

(4)数词的使动用法数词活用为动词后也有使动用法。

例如:籍令秦始皇长世,……虽四三皇,六五帝,曾不足比隆也。

(假若秦始皇长寿的话,……那么即使是使秦始皇与三皇并列变成四皇,与五帝并列变成六帝,也不能比拟秦始皇的隆盛)数词的使动用法,在于使事物发生数量的(如例B的“四”“六” )或以数量为比喻的。

2、意动用法(1)形容词的意动用法由形容词活用而来的动词,表示主观上认为(觉得)宾语所表示的事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

词类活用概念:所谓词类活用,是指某一类词在一定的语言环境中临时改变了它的词性和语法功能,而具有了另一类词的词性和语法功能。

一、名词活用(一)一般动词1、晋军函岭,秦军氾南。

(军:驻扎)(二)名词的使动用法概念:文言文中,有些名词带宾语之后,表示使宾语怎么样的意思1、先破秦入咸阳者王之(王:让……称王)2、项王虽霸天下而臣诸侯(臣:使……为臣)(三)名词的意动用法概念:名词用作意动,是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

在文言文中,有些名词带上宾语后,表示主语把宾语当作是什么。

1、稍稍宾客其父(宾客:把……当作宾客。

)2、鱼肉百姓(鱼肉:把…当成鱼肉)3、后人哀之而不鉴之(鉴:把…当成借鉴)(四)名词做状语概念:现代汉语中,普通名词是不能直接修饰谓语动词的。

古汉语中,名词用在动词前,最常见的是充当主语。

但有些名词处于动词之前起修饰限制作用,充当状语,构成一种偏正关系。

1、夜缒而出(夜:在晚上)2、能面刺寡人之过者(面:当面)3、时汉连伐胡。

(时:当时)4、一狼径去,其一犬坐于前。

(犬:像狗那样)总结:规律一:两个名词连用,不是并列、偏正、修饰关系,其中一个名词活用为动词1、大楚兴,陈胜王。

(王:称王)规律二:名词后有宾语,则名词活用为动词1、籍吏民,封府库。

(籍:为…登记户籍)规律三:名词前面有副词或能愿动词修饰。

1、非其夫人之所织则不衣。

(衣:穿衣服)2、假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(水:游泳)规律四:名词前后用“而”与动词或动词性短语连接,这个名词一般活用为动词1、不耕而食,不蚕而衣。

(蚕:养蚕;衣:穿衣)规律五:名词前后用介宾结构作状语或补语,这个名词活用作动词。

1、后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。

(蚕:养蚕)二、动词活用(一)动词的使动用法1、尽归汉使路充国等。

(使……回去)2、舞幽壑之潜蛟。

(使……舞动)3、反欲斗两主,观祸败。

(使……相斗)4、令诸君知天亡我。

(使……灭亡)规律:1、不及物动词带有宾语的,一般都属于使动用法。

统编版高一语文必修上册文言文知识点总结(通假字、词类活用、特殊句式、一词多义、古今异义)《沁园春长沙》1.粪土当年万户侯粪土:意动用法,视……如粪土,表示鄙视。

《短歌行》1.契阔谈讌“讌”同“宴”。

《梦游天姥吟留别》(一)通假字列缺霹雳:“列”通“裂”。

(二)古今异义1.烟涛微茫信难求信,古义指实在,副词,今义是书信,名词。

2.云霞明灭或可睹灭:暗,今义是熄灭。

3.势拔五岳掩赤城拔,古义超出,今义抽出。

(三)词类活用1.虎鼓瑟兮鸾回车名词“鼓”用作动词,弹奏;2.安能摧眉折腰事权贵名词“事”作动词,侍奉;3.栗深林兮惊层巅栗、惊,均为使动用法,意思是“使……战栗”、“使……惊骇”。

4.云青青兮欲雨雨,名词作动词,下雨。

(四)名词用作状语1.对此欲倒东南倾方位名词“东南”用作“倾”的状语,表示动作的方向,向东南;2.訇然中开“中”用作“开”的状语,在中间;3.古来万事东流水方位名词“东”用作“流”的状语,表示动作的方向,向东。

(五)句式:省略句1.海客谈瀛洲,(大海)烟涛微茫(瀛洲)信难求;2.对此欲倒(于)东南倾;3.一夜飞渡(于)镜湖月;4.(我)脚著谢公屐;5.(我)且放白鹿青崖间。

《琵琶行》(一)句式1.互文主人下马客在船互文(也可以叫“异义对应”)(译:主人和客人一起下了马,来到船上)3.省略(1)初为《霓裳》后《六幺》“平行语省略”(王力《汉语诗律学》提法)省掉“为”与之相同的还有:“今年欢笑复明年(欢笑)”、“春江花朝秋(江)月夜”(2)本长安倡女省略谓语,“本(是)长安倡女”(3)使快弹数曲省略“之”,琵琶女,“使(之)快弹数曲”(4)送客湓浦口省略“于”,在,“送客(于)湓浦口”(5)感斯人言省略“于”,被,“感斯(于)人言”(6)沉吟放拨插弦中省略“于”,在,“沉吟放拨插(于)弦中”4.状语后置今漂沦憔悴,转徙于江湖间。

“转徙于江湖间”为状语后置句,应为“于江湖间转徙”。

5.介宾短语后置(1)尝学琵琶于穆、曹二善才于,向。

高中语文教材中的词类活用与特殊句式名词的活用〔1〕名词活用作动词1.例如:①项王军壁垓下:驻扎〔名词+名词〕②驴不胜怒,蹄之:用蹄子踢〔名词+代词〕③去今之墓而葬焉:修墓〔名词+而+动词〕④项王乃引兵而东:东进〔动词+而+名词〕⑤亦足王也:称王〔副词+名词〕⑥假舟楫者,非能水也,而绝江河:游水〔能愿动词+名词〕⑦置人所罾鱼腹中:捕〔所+名词〕⑧凡吏于土者,假设知其职乎:做官〔名词+介词构造〕2.练习:解释以下各句中的加点字,注意其语境特征。

①〔匈奴〕乃徙〔苏〕武XX上无人处,使牧羝,羝乳乃得归〔生小羊〕②雨我公田,遂及我私〔下雨灌溉〕③元济于城上请罪,进诚梯而下之〔架梯子〕④虞不用百里奚而亡,秦穆公用之而霸〔称霸〕⑤耕者,助而不税,那么天下之农皆悦〔征收赋税〕⑥夫子之不可及也,犹天之不可阶而升也〔搭台阶〕⑦以为文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而致〔表现、显露〕⑧涕出而女于吴〔嫁女〕⑨以金笼进上,细疏其能⑩径匈奴,匈奴得之⑾从骊山下,道芷阳,间行〔2〕名词用作状语〔名词的后面是动词,而两者间又不是主谓关系〕1.例如:①士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下:在夜间〔表时间〕②骊山北构而西折:向北、向西〔表方位〕③夫以秦王之威,而相如廷斥之:在朝堂上〔表处所〕④箕畚运于渤海之尾:用箕畚〔表工具〕⑤至于颠覆,理故宜然:按道理〔表依据〕⑥呈卷,即面署第一:当面〔表状况〕⑦人皆得以隶使之:像对待奴隶那样〔表态度〕⑧一狼径去,其一犬坐于前:像犬一样〔表比喻〕2.练习:解释以下各句中的加点字,注意其语境特征。

①项伯乃夜驰之沛公军〔〕②西望武昌诸山〔〕③卒廷见相如,毕礼而归之〔〕④有好事者船载以入〔〕⑤度已失期,失期,法皆斩〔〕⑥群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏〔〕⑦君为我呼入,吾得兄事之〔〕⑧潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见〔〕动词的活用〔动词用作名词和为动用法〕1.例如:〔1〕动词用作名词①动词处在宾语或主语的位置●夫大国难测也,惧有伏焉:埋伏、伏兵。

文言文阅读“必备知识”:词类活用与特殊句式一。

“词类活用”必备知识:常见文言词类活用1.使动用法:(1)名词活用为使动:有“使…成为…”的意思,如:“先破秦入咸阳者王之”。

(2)动词的使动用法:“远人不服,则修文德以来之。

”(使---来)(3)形容词使动用法: “王者不却众庶,故能明其德。

”(使――明显);2. 意动用法:(1)名词活用为意动:有“把----当作---”的意思,如:“稍稍宾客其父”、“粪土当年万户侯”(2)形容词的意动用法:如:“吾妻之美我者,私我也。

”(认为-----怎么样。

)3. 名词活用为一般动词: 如“左右欲刃相如”(刃:杀)4.名词活用做状语:A.表特征状态,如“一狼犬坐于前”、“常以身翼蔽沛公”。

B.表态度、方式,如“吾得兄事之”。

C.表工具,如“有好事者船载以入”。

D.表处所,如“相如廷斥之”。

E.表趋向,如“操军破,必北还”。

F.表频率,如“岁赋其二”。

5.为动用法:为-----怎么样。

如:死国,可乎?皆为死节之臣二。

关键能力:词类活用的翻译第一组:翻译句中加点的词语,注意其活用的特点。

1.晋侯饮赵盾(人名)酒。

使...饮酒2.桓公解管仲之束缚而相之。

察看3.滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。

对...感到奇异4. 梁(人名)以此奇籍(人名)。

认为...特别5.孟尝君客我。

把...当门客6.齐将田忌(人名)善而客待之。

以宾客之礼相待7.赵襄王郊迎甘罗(人名)。

在郊外8.昂其直,居为奇货使...昂高9.项王复引兵而东向东去10. 则直前诟虏帅失信向前11. 裴矩遂能廷折,不肯面从。

在朝廷上12.使吾君好学而不恶下问对不如自己的人请教13.生死人而肉白骨使...活过来;使...长肉14.母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

在袖子里15.异姓并起,英俊鸟集像鸟群一样聚集二、文言特殊句式判断与翻译一。

文言特殊句式必备知识(一)判断句(1)用“者,也”表判断:“……者,……也”、“……者也”、“……也”;(2)“为”、“乃”、“即”、“则,皆等副词”或否定词“非,未,弗”等副词表否定判断。