壳聚糖纳米粒的制备 11208120 杨文清

- 格式:pptx

- 大小:886.88 KB

- 文档页数:13

壳聚糖纳米颗粒的制备及应用壳聚糖是一种天然产物,由负离子化的氨基葡萄糖和乙酰胺葡萄糖组成,具有生物相容性、生物可降解性、低毒性等优良特性,在生物医学应用领域有广泛的应用。

然而,壳聚糖本身具有高分子量和极度亲水性的特点,限制了其在水相环境中的应用。

这些不足之处可以通过将壳聚糖转化为纳米颗粒来弥补。

壳聚糖纳米颗粒的制备壳聚糖纳米颗粒的制备方法主要包括电吸积、化学沉淀、反应溶液混合等方法。

其中,化学沉淀法属于传统方法,依靠溶液中钙离子的存在,将壳聚糖逐渐转化为淀粉状沉淀,再利用离心等方法将细小的沉淀分离出来,干燥后得到纳米级壳聚糖颗粒。

反应溶液混合法是近年来常用的制备方法之一,其基本原理是将两种溶液混合,触及到一定的环境或反应条件时会发生化学反应,生成纳米级壳聚糖纳米颗粒。

这种方法的优点在于操作简单、价格低廉。

壳聚糖纳米颗粒的应用壳聚糖纳米颗粒在生物医学领域有广泛的应用,其中包括生物医学成像、药物输送、组织工程等。

壳聚糖纳米颗粒可以作为生物医学成像方面的载体。

由于其表面极易修饰,可以通过化学方法添加不同的功能单元,例如荧光标记,以达到自身发光的目的,或者添加金属等,用于磁共振核磁共振成像等等。

壳聚糖纳米颗粒还可以作为药物输送系统。

其纳米粒子在药物体内的分布优化,能够让药物更多地达到靶组织,减少药物的剂量和在体内的停留时间,同时还能够提高药物的生物利用度。

这种方法已经被证实在肿瘤治疗方面有良好的前景。

最后,壳聚糖纳米颗粒还可以应用于组织工程。

由于其天然且生物相容性好,能够以纳米颗粒形式制备,壳聚糖纳米颗粒可以作为组织修复材料的神经修复、骨修复等重要组成部分。

这种方法已经在实验室环境中得到了良好的应用和发展,具有广阔的前景。

总之,在生物医学应用领域,壳聚糖纳米颗粒具有广泛的应用价值。

随着科学发展的进一步,相信壳聚糖纳米颗粒在治疗和诊断方面的应用前景会越来越广泛。

壳聚糖纳米颗粒的制备及其在药物传输中的应用研究概述壳聚糖纳米颗粒是一种由壳聚糖制备的纳米级颗粒,具有较大的比表面积和良好的生物相容性,因此在药物传输中展现出广泛的应用前景。

本文将介绍壳聚糖纳米颗粒的制备方法以及其在药物传输中的应用研究。

壳聚糖纳米颗粒的制备方法壳聚糖纳米颗粒的制备一般可以采用两种方法:自组装法和交联法。

自组装法是最常用和简单的制备方法之一。

通常使用溶剂交替法或单溶剂法制备壳聚糖纳米颗粒。

在溶剂交替法中,壳聚糖会在两种不同溶剂中交替溶解和沉淀,形成纳米颗粒。

这种方法不需要使用额外的交联剂,因此较为方便和经济。

而单溶剂法则是在一个溶剂中加入刺激因子(如水相中pH值的变化、温度变化等),使壳聚糖分子发生自组装行为,形成纳米颗粒。

交联法则是通过交联剂使壳聚糖分子形成三维的交联网络,从而制备纳米颗粒。

这种方法可以得到更加稳定且负载能力更强的壳聚糖纳米颗粒。

常见的交联剂有离子交联剂和非离子交联剂。

离子交联剂包括硫酸铝、硫酸钙等,在壳聚糖分子中引入正电荷以增强交联效果。

非离子交联剂则是通过物理相互作用力(如氢键、静电作用)将壳聚糖纳米颗粒交联在一起。

壳聚糖纳米颗粒在药物传输中的应用研究壳聚糖纳米颗粒作为一种载体,在药物传输中具有许多优势。

首先,壳聚糖纳米颗粒具有良好的生物相容性,能够有效保护药物不被降解,并减少对人体组织的损伤。

其次,壳聚糖纳米颗粒具有较大的比表面积,提高了药物的负荷能力,可以使药物更加稳定地储存和释放。

此外,壳聚糖纳米颗粒还可以通过表面修饰,使药物在靶区更准确地释放,提高药物疗效。

近年来,壳聚糖纳米颗粒在肿瘤治疗方面的应用备受研究者的关注。

研究表明,利用壳聚糖纳米颗粒可以实现抗癌药物的靶向输送,减轻药物对正常细胞的损伤。

例如,一些研究者利用壳聚糖纳米颗粒来包裹化疗药物,通过表面修饰可以使纳米颗粒在癌细胞表面高表达的受体上选择性地黏附和释放药物,提高药物在肿瘤组织中的作用效果。

壳聚糖纳米颗粒载药系统的制备及应用随着近年来纳米技术的迅速发展,纳米颗粒作为一种重要的载药系统,被广泛应用于药物传输和治疗领域。

壳聚糖作为一种天然产物,具有良好的生物相容性、生物降解性和可调控性,可作为纳米载药系统的理想材料。

本文将探讨壳聚糖纳米颗粒载药系统的制备方法及其在药物传输和药物治疗中的应用。

一、壳聚糖纳米颗粒的制备方法1. 化学法制备:化学法制备壳聚糖纳米颗粒是一种常用的方法。

通常从壳聚糖溶液中加入交联剂或控释剂,通过化学反应形成交联结构或孔隙结构,最终制备出具有纳米尺寸的壳聚糖载药颗粒。

2. 机械法制备:机械法制备壳聚糖纳米颗粒是一种简单且高效的方法。

常用的机械法制备壳聚糖纳米颗粒的方法有球磨法、超声法和乳化法。

这些方法通过物理力学作用使壳聚糖分子断裂或溶胀,使其形成纳米尺寸的颗粒。

3. 电化学法制备:电化学法制备壳聚糖纳米颗粒利用电化学反应在电极表面生成壳聚糖膜,然后将膜转化为纳米颗粒。

这种方法具有操作简单、制备快速等优点。

二、壳聚糖纳米颗粒载药系统的应用1. 药物传输系统:壳聚糖纳米颗粒可以作为一种有效的药物传输系统。

其具有优异的药物封装性能和控释性能,可以保护药物免受外界环境的影响,在体内稳定地释放药物。

此外,壳聚糖纳米颗粒还可以通过修饰表面功能基团,实现特定药物的靶向传递,提高药物的生物利用度和疗效。

2. 癌症治疗:壳聚糖纳米颗粒在癌症治疗领域具有广阔的应用前景。

研究表明,壳聚糖纳米颗粒可以有效地提高抗癌药物的溶解度、稳定性和生物利用度,并通过增加药物在肿瘤组织内的富集程度,减少对正常组织的毒副作用。

此外,壳聚糖纳米颗粒还可以携带多个药物,实现多药联合治疗。

3. 组织工程:壳聚糖纳米颗粒作为一种生物可降解的材料,可以作为组织工程的理想载体。

研究表明,壳聚糖纳米颗粒可以促进细胞黏附和增殖,具有良好的生物相容性和生物可降解性,可用于修复和再生组织。

4. 疫苗传递系统:壳聚糖纳米颗粒可以有效地传递疫苗,并提高疫苗的免疫效果。

抗体的研制及其在生物医学中的应用11208120 杨文清抗体药物是以细胞工程技术和基因工程技术为主体的抗体工程技术制备的药物,具有特异性高、性质均一、可针对特定靶点定向制备等优点,在各种疾病治疗,特别是肿瘤治疗领域的应用前景备受关注。

当前,抗体药物的研究与开发已成为生物技术药物领域研究的热点,居近年来所有医药生物技术产品之首。

一、背景历史:1890年Behring和北里柴三郎发现白喉抗毒素,建立了血清疗法,开创了抗体制药。

1937年Tiselius用电泳法将血清蛋白分离为白蛋白、α、β、γ球蛋白,并证明抗体活性主要存在于γ球蛋白组分。

20世纪60年代发现多发性骨髓瘤是浆细胞癌变形成的恶性增殖性疾病。

病人血清中出现同抗体结构类似的球蛋白,统称为免疫球蛋白。

1975年Kohler和Milstein首先利用B淋巴细胞杂交瘤技术制备出单克隆抗体。

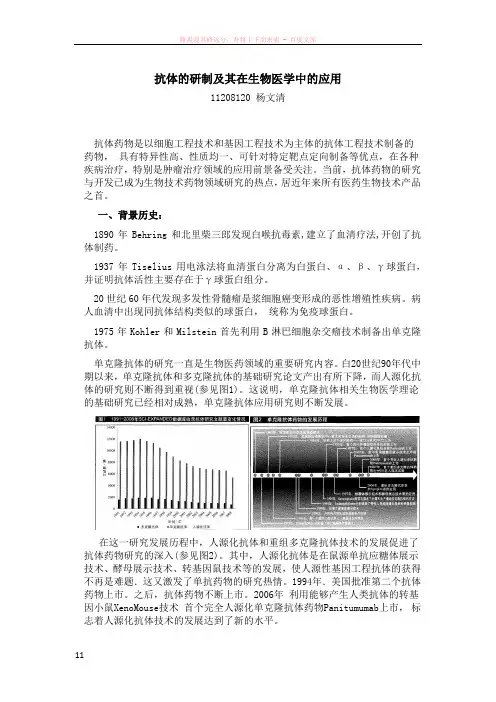

单克隆抗体的研究一直是生物医药领域的重要研究内容。

白20世纪90年代中期以来,单克隆抗体和多克隆抗体的基础研究论文产出有所下降,而人源化抗体的研究则不断得到重视(参见图1)。

这说明,单克隆抗体相关生物医学理论的基础研究已经相对成熟,单克隆抗体应用研究则不断发展。

在这一研究发展历程中,人源化抗体和重组多克隆抗体技术的发展促进了抗体药物研究的深入(参见图2)。

其中,人源化抗体是在鼠源单抗应糖体展示技术、酵母展示技术、转基因鼠技术等的发展,使人源性基因工程抗体的获得不再是难题.这又激发了单抗药物的研究热情。

1994年.美国批准第二个抗体药物上市。

之后,抗体药物不断上市。

2006年利用能够产生人类抗体的转基因小鼠XenoMouse技术首个完全人源化单克隆抗体药物Panitumumab上市,标志着人源化抗体技术的发展达到了新的水平。

近年来,随着Symphoge公司的Symplex 和Sympress 等技术的发展.以及由此而生产、用于治疗原发性血小板减少性紫癜(ITP)和新生儿溶血症(HDN)的多克隆抗体药物Sym001(anti—RhD)进入II期临床试验重组多克隆抗体药物研究也呈现出良好的发展态势。

“抓拍”——最完美、最真实的一刻11208120 杨文清抓拍作为摄影中最常见的一种手法,基本上是较难的。

所以,我们要正视它,研究它,认识它。

这对于熟练掌握和运用这一技法,提高摄影水平,将是大有处。

19世纪30年代,莱卡和禄来福来相机进入中国市场,我国的摄影家如陈传霖,就提倡用小相机抓拍。

张印泉1932年开始用莱卡抓拍。

他最满意并认为是其代表作的《力挽狂澜》与《雪地惊鹅》等照片以及许多他反映劳动人民生活的照片。

沙飞拍摄的鲁迅与木刻家的谈话,用的就是沙乐门式抓拍法。

许多业余摄影爱好者反映“一二.九”、“一二.一六”及全国各地抗日救亡运动的照片,许多摄影界老战士在抗日战争及解放战争时期拍摄的大量历史性照片,都是抓拍作品。

由于抓拍能把人的神态和人的生活朴素如实地表现出来,比起细节清晰而人物呆板缺乏现场生活气息的摆拍,有更强的真实感、亲切感,更能引起人们的审美性趣,更能激起人们的强烈感情的反映。

所以,抓拍作品一经出现,就引起了人们的强烈反响和重视。

后来,摄影器材和摄影技术的不断发展,也日益为抓拍提供了便利手段。

目前,抓拍法已成为世界摄影技法中一种主要的潮流。

没有具体的方法、技巧,抓拍的目的就无法实现。

艺术无定法,抓拍的具体方法也没有什么固定不变的,当然,大体的规律还是有的。

下面就具体方法问题作进一步的探讨。

实际上,每接触一个抓拍的题目,摄影者立即就会想到抓拍对象。

抓拍必然联系着两个方面:一个是主体──摄影者;一个是客体──拍摄对象。

抓拍是否顺利,抓拍效果如何,受着这两个方面的制约。

关于主体──摄影者方面的问题,留待以后去讨论,在这里先研究客体──拍摄对象。

在有的对象面前,我们可以放手地拍,在有的对象面前,我们则要审慎行事。

有时在很轻松、很顺利的情况下就抓拍到生动的照片,有时却别别扭扭,费尽九牛二虎之力也拍不成,或者就是拍成了也很不理想。

什么原因?除了主观能力等原因外,就是拍摄对象的活动状态、性质、习惯的不同了。

壳聚糖纳米颗粒的制备方法

壳聚糖纳米颗粒的制备方法包括以下几个步骤:

1. 溶液制备:首先将壳聚糖溶于适量的酸性溶液(如醋酸溶液)中,

搅拌均匀,直至溶解。

2. 交联剂加入:将适量的交联剂(如硬脂酸)溶于有机溶剂中,将该

溶液缓慢滴入壳聚糖溶液中,同时搅拌,以实现交联反应。

3. 超声处理:将交联后的溶液经过超声处理,利用超声波的剪切力作用,进一步降低颗粒的大小,提高颗粒的分散性。

4. 过滤和洗涤:将处理后的溶液通过滤纸或膜过滤,去除大颗粒,然

后用去离子水洗涤颗粒,去除残留的杂质。

5. 干燥:将洗涤后的颗粒在恒温干燥箱中低温干燥,直至完全干燥。

通过以上步骤,可以获得壳聚糖纳米颗粒,其具有较小的颗粒大小和

良好的分散性,在生物医学、食品添加剂等领域具有广泛的应用前景。

壳聚糖载药纳米颗粒的制备与表征近年来,纳米颗粒作为一种新型的药物载体,在药物传递和治疗方面展现出巨大的潜力。

壳聚糖作为天然多糖,具有生物相容性、生物可降解性、低毒性等优点,因此被广泛应用于纳米颗粒的制备中。

本文将详细介绍壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法以及其表征方法。

壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法常见的制备壳聚糖载药纳米颗粒的方法有两种:化学法和物理法。

化学法主要包括阳离子凝胶法、乳化法和脉冲喷雾法等。

阳离子凝胶法是将药物与壳聚糖在反应体系中通过静电吸引力和化学交联作用制备成纳米颗粒。

乳化法是通过机械剪切使药物和壳聚糖乳化,并在乳化体系中通过添加交联剂制备纳米颗粒。

脉冲喷雾法是将聚合物、药物和壳聚糖溶液通过脉冲喷雾技术迅速混合并形成纳米颗粒。

物理法主要包括超声法、激光热剥离法和旋转膜分离法等。

超声法是将壳聚糖溶液和药物溶液加入反应体系中,利用超声处理使两种溶液形成纳米颗粒。

激光热剥离法是将壳聚糖溶液和药物溶液通过激光加热最终形成纳米颗粒。

旋转膜分离法是利用选定的分子筛膜(PVD膜)把药物分离出来,再将药物与壳聚糖水溶液混合沉淀,最终获得壳聚糖载药纳米颗粒。

壳聚糖载药纳米颗粒的表征方法正确有效地表征壳聚糖载药纳米颗粒的性质对于进一步的研究和应用至关重要。

下面将介绍几种常用的表征方法:1. 粒径分析:粒径是表征纳米颗粒的重要参数之一。

常见的粒径分析方法包括动态光散射(DLS)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。

DLS技术基于光散射进行粒径分析,可以获得纳米颗粒的平均粒径、分布范围等信息。

SEM和TEM则可以观察到纳米颗粒的形貌和大小。

2. 药物载量和包封率:药物载量和包封率是评价壳聚糖载药纳米颗粒性能的重要指标。

药物载量指的是单位质量纳米颗粒中载药量的大小,包封率则是指药物被载入纳米颗粒内的百分比。

这两个参数可以通过紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测量来获得。

3. 形态结构分析:壳聚糖载药纳米颗粒的形态结构可以通过X射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等方法进行分析。

壳聚糖纳米粒及其制备方法壳聚糖是一种天然的多糖,广泛存在于贝壳、虫壳、蘑菇等生物体中。

壳聚糖具有良好的生物相容性、生物可降解性和生物粘附性,因此在药物传递、组织工程、食品科学等领域具有广阔的应用前景。

然而,壳聚糖的溶解性较差,限制了其在纳米领域的应用。

为了克服壳聚糖的溶解性问题,研究人员开发了壳聚糖纳米粒。

壳聚糖纳米粒是通过将壳聚糖分子制备成纳米尺寸的颗粒,从而提高了壳聚糖的溶解性和生物利用度。

壳聚糖纳米粒的制备方法多种多样,下面将介绍几种常见的制备方法。

首先是离子凝胶法。

这种方法是将壳聚糖溶液与适当的阳离子(如钙离子)混合,在适当的条件下形成凝胶颗粒。

通过控制离子浓度、pH值和温度等参数,可以调节壳聚糖纳米粒的大小和形状。

其次是乳化法。

这种方法是将壳聚糖溶液与油相混合,并加入表面活性剂,然后用超声波或机械剪切等方法进行乳化,形成壳聚糖纳米粒。

乳化法制备的壳聚糖纳米粒具有较小的粒径和较好的稳定性。

还有一种常用的制备方法是共沉淀法。

这种方法是将壳聚糖溶液与某些沉淀剂(如硅酸盐)混合,在适当的条件下形成沉淀颗粒,然后通过洗涤和离心等步骤得到壳聚糖纳米粒。

除了以上几种方法,还有自组装法、溶剂挥发法等多种制备壳聚糖纳米粒的方法。

不同的制备方法有各自的优缺点,可以根据具体需求选择合适的方法。

壳聚糖纳米粒在药物传递、组织工程和食品科学等领域具有广泛的应用前景。

在药物传递方面,壳聚糖纳米粒可以作为载体,将药物包裹在内部,通过靶向输送提高药物的治疗效果和减少副作用。

在组织工程方面,壳聚糖纳米粒可以用于制备生物活性支架,促进组织修复和再生。

在食品科学方面,壳聚糖纳米粒可以用作食品包装材料,延长食品的保鲜期并提高食品的安全性。

壳聚糖纳米粒是一种具有广阔应用前景的纳米材料。

通过选择合适的制备方法,可以得到具有良好性能的壳聚糖纳米粒。

未来,随着科学技术的不断进步,壳聚糖纳米粒在医药、食品和环境等领域的应用将会更加广泛。

壳聚糖纳米粒制备及其在给药系统中应用的研究进展壳聚糖是一种直链多糖,带正电,生物相容性与生物可降解性较好,毒性较低。

本文介绍了壳聚糖纳米粒制备方法包括:离子交联法、共价交联法、复合凝聚法、乳化交联法、大分子复合法、自组装法等,此外,还介绍了壳聚糖纳米粒可在口服控释制剂、递送抗癌药物、基因治疗的载体与眼部给药递送的运用。

标签:壳聚糖;纳米粒;给药系统载药纳米粒是近些年来出现的新剂型,可作为递送药物、基因与控释药物释放的载体[1]。

纳米粒是指超微小的球型的固状的胶态粒子,直径在10-500nm,药物、基因等活性成分经溶解、包裹进入粒子的内部,或通过吸附与附着作用在粒子的表面,其优势在于可被细胞与组织吸收[2]。

本文主要对壳聚糖纳米粒的制备方法与在给药系统中应用进行综述。

一、壳聚糖的基本性质壳聚糖又称为几丁聚糖,是脱乙酰胺基葡萄糖与N-乙酰胺基葡萄糖的聚合物,分子链中富含-OH和-NH2基团,可进行活化、修饰与偶联。

壳聚糖由于其D-葡糖胺残基的pKa值约为6.2-7.0,酸性条件下,壳聚糖为线性的高分子电解质,其分子量或溶液的浓度越大,溶液的粘度越大;在碱性与中性条件下,可与乙酸、盐酸等成盐。

壳聚糖是天然的碱性多糖,生物相容性与生物可降解性较好。

随着新型给药系统的发展,使用壳聚糖制备的靶向制剂具有缓控释、靶向释放药物的作用,可提高药物的吸收与生物利用度,降低药物的毒副作用[3]。

二、载药纳米粒的制备方法1.离子交联法离子交联法可避免因使用化学试剂导致的毒副作用,是一种较为安全的方法,也为研究壳聚糖纳米粒中使用最多的方法。

它是通过三聚磷酸钠通过离子诱导壳聚糖凝胶化形成纳米粒。

在壳聚糖溶液中加入三聚磷酸钠,壳聚糖上的-NH2基团与三聚磷酸钠中的阴离子发生分子内或分子间的反应,制备壳聚糖凝胶。

该反应条件温和,易于获得粒径范围可调整、均一的纳米粒,故在制备壳聚糖纳米粒中运用广泛。

2.共价交联法共价交联法是同壳聚糖上的-OH和-NH2基团与化学交联剂在一定条件下发生反应,制备出壳聚糖纳米粒。

壳聚糖纳米粒及其制备方法壳聚糖纳米粒是一种具有广泛应用前景的纳米材料,其制备方法也备受关注。

本文将介绍壳聚糖纳米粒的特性、应用以及常用的制备方法。

1. 壳聚糖纳米粒的特性壳聚糖纳米粒是由壳聚糖分子聚集形成的纳米尺度的颗粒。

壳聚糖是一种天然多糖,具有生物相容性好、生物降解性高、低毒性等特点,因此在医药、食品、化妆品等领域有广泛应用。

壳聚糖纳米粒具有较大的比表面积和高度的表面活性,可以用作药物载体、基因传递体和生物传感器等。

2. 壳聚糖纳米粒的应用壳聚糖纳米粒在医药领域中广泛应用于药物传递系统。

其纳米粒子的尺寸和表面性质可以通过调节制备方法进行调控,从而实现对药物的控制释放和靶向输送,提高药物的疗效和减少副作用。

此外,壳聚糖纳米粒也被用作生物传感器的敏感材料,可以用于检测生物分子和环境污染物等。

3. 壳聚糖纳米粒的制备方法常用的壳聚糖纳米粒制备方法包括离子凝胶法、乳化法、溶剂蒸发法等。

离子凝胶法是将壳聚糖与交联剂反应,形成凝胶颗粒,再经过处理得到纳米粒。

乳化法是将壳聚糖溶解于有机溶剂中,与乳化剂进行乳化,再通过溶剂挥发得到纳米粒。

溶剂蒸发法是将壳聚糖溶解于有机溶剂中,与溶剂不相溶的非溶剂混合均匀,通过溶剂蒸发得到纳米粒。

4. 制备方法的优缺点比较离子凝胶法制备的壳聚糖纳米粒尺寸一般较大,但有较好的稳定性和可控性,适用于药物传递系统的制备。

乳化法制备的壳聚糖纳米粒尺寸较小,但稳定性较差,适用于生物传感器的制备。

溶剂蒸发法制备的壳聚糖纳米粒具有较好的稳定性和尺寸可控性,适用于药物传递和生物传感器等领域。

壳聚糖纳米粒具有广泛的应用前景,其制备方法多样,可根据具体需求选择合适的方法进行制备。

未来随着纳米材料研究的深入,壳聚糖纳米粒的应用领域还将不断拓展,为人类的生活和健康带来更多的益处。

壳聚糖纳米颗粒的制备及其质粒转染研究【摘要】目的:研究壳聚糖纳米颗粒在体外和体内实验中的转染能力。

方法:用亚硝酸钠降解壳聚糖的方法制得低分子质量壳聚糖,用zeta电位仪测定粒径、多分散度、zeta电位,并使用乌式黏度计法测定其相对分子质量;通过静电吸附复合绿色荧光蛋白表达质粒pIRES eGFP(报告基因),采用琼脂糖凝胶电泳分析载体与DNA结合能力;用体外和体内基因转染实验,评价纳米颗粒的转染能力。

结果:制得的壳聚糖粒径200 600nm,多分散度最好的达到0.005,zeta电位0.89mV,相对分子质量7.7×107 ,粒径250nm。

体外对3T3细胞的转染实验显示,该壳聚糖具有一定的转染效率;体内对Balbc57/BL6小鼠的股四头肌肌肉的转染实验显示,肌肉组织中有大量绿色荧光蛋白的表达,并且在炎症部位尤为明显。

结论:本研究制备的壳聚糖,能够在体外和体内均实现有效转染,为基因治疗提供了一种潜在的载体。

【关键词】壳聚糖基因治疗细胞转染载体基因治疗的应用之一就是在体内由DNA直接产生相应的、有治疗作用的蛋白质。

基因治疗可以通过控制细胞周期蛋白质或者细胞因子等蛋白质的表达,用于肿瘤和免疫性疾病等许多获得性疾病的治疗[12]。

壳聚糖是一种氨基多糖,由几丁质经脱乙酰化后得到。

几丁质是海洋产业的副产品,所以产量丰富。

尤为重要的是,它具有良好的生物相容性、生物可降解性和低免疫原性。

因此,它正作为一种继磷酸钙、脂质体之后的新型非病毒载体,被人们广泛关注[34]。

壳聚糖等电点偏碱性,在生理条件下,带正电荷的壳聚糖可与带负电荷的质粒通过静电作用,形成复合物。

低分子质量壳聚糖(low molecular weight chitosan,LMWC)比高分子壳聚糖(high molecular weight chitosan,HMWC) 具有更加优良的载体性能[5]。

我们采用亚硝酸钠法[6],从高分子质量壳聚糖制备了低分子质量壳聚糖。