中国古代建筑美丽的冠冕

- 格式:ppt

- 大小:10.56 MB

- 文档页数:46

“建筑之上的美丽冠冕——大屋顶”教学设计【课题】建筑之上的美丽冠冕——大屋顶(高等教育出版社《旅游文化》项目五任务三)【授课教师】宁海职教中心葛更镐【授课类型】新授课 1课时【内容简介】大屋顶为《旅游文化》一书项目五任务三《中国古代建筑》的重要内容,也是任何建筑体的重要组成部分。

导游人员在带领游客进行景点观光时,特别是对古迹进行观光时,作为历史体现之一的大屋顶必将成为大家关注的重点。

学好本节内容,可以更好地理解古代社会的等级制度,也为学习任务四中的各种建筑体打下基础。

【学情简介】授课对象为高一导游专业的学生,虽然职高学生学习能力较弱,学习基础相对较弱,但是导游专业的学生对《旅游文化》这一课程比较感兴趣;学生有《模拟导游》课程的基础,能够顺利地进行讲解;职高学生普遍动手能力强、观察力敏锐、敢于创新,这些都有利于课堂中各项活动的组织安排,但是学生成绩层次不清,所以在进行分组时要均衡分配,保证讲解环节的顺利进行。

【教学目标】1、知识与技能:(1)熟悉大屋顶的各类形式。

(2)加强学生大屋顶形式的认识和区别。

(3)掌握大屋顶各个形式的关键点并能对各个屋顶进行讲解。

2、过程与方法:通过教师说,学生听;教师评,学生讲的方式,加强教师对课堂的把握,提高学生的课堂主动性,实现“教师与学生共同的课堂”这一理念。

动态课堂3、情感态度与价值观:通过任务驱动、小组合作,让学生掌握本堂课内容,学会分析如何辨别一件事物并能通过语言表述出来,为以后自己踏上工作岗位做足准备。

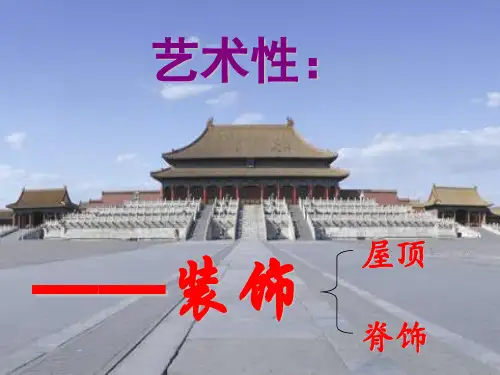

【教学工具】【重点难点】重点:大屋顶的形式难点:大屋顶各种形式的区别以及运用导游讲解语言讲述各个屋顶 【教学方法及策略】任务驱动法、小组合作法、 【学习方法及策略】 【教学准备】 1、 制作课件 2、 准备资料3、 学生分组 【教学板书】建筑之上的美丽冠冕——大屋顶一、大屋顶的特色与功能中国特色——飞檐翘角形态美功能 防止雨水急剧下滑更好地采光通风 二、大屋顶的主要形式三、屋顶的建筑等级重檐>单檐单檐:庑殿顶>歇山顶>攒尖顶> 悬山顶>硬山顶屋顶类型 屋脊坡面有无重檐备注庑殿顶 (四阿顶) 正脊*1 斜脊*4四面斜坡有庄重雄伟,等级最高,在宫殿中运用教多歇山顶 (九脊顶) 正脊*1 斜脊*4 戗脊*4四面斜坡有在园林中运用较多悬山顶 (挑山顶) 正脊*1 斜脊*4双坡无屋面两侧伸出山墙之外,民间店铺一般用此屋顶形式硬山顶正脊*1 斜脊*4双坡无两侧山墙同屋面齐平或略高于屋面,一般运用于配殿建筑攒尖顶若干屋脊圆形或多边形有一般用于亭、阁、塔中卷棚顶 (元宝顶)无明显正脊 双坡 无 一般用于园林建筑以及边房【教学过程】教学环节师生活动教学内容设计意图教师学生慧眼识图通过两幅图片让学生找出不同之处来回顾旧知——古代建筑的结构(台基、柱子、斗拱),并通过屋顶上的装饰不同引出本堂课内容——大屋顶。

从建筑美学角度浅谈故宫之美摘要:故宫(紫禁城)是我国现存最大、最完整的古代建筑群,布局统一整体、气势磅礴,造型构造精妙绝伦,色彩华美艳丽,有着极高的美学价值和艺术价值。

本文从建筑美学的角度出发,分别从故宫的整体布局、单体建筑形式、色彩构成三个方面浅析故宫之美。

关键词:故宫之美;建筑美学;美学价值引言故宫不仅是我国现存艺术成就最高的宫殿建筑群,也是世界上规模最大、代表了东方艺术风格的艺术宫殿建筑群。

故宫代表了中国古代木制建筑的技术高峰,其艺术价值,历史价值和社会价值是无止境的。

在艺术形象上,故宫的审美价值是无穷的。

1 故宫建筑群的整体规划之美中国古代建筑讲求天人合一、物我一体、阴阳有序,追求道法自然,“虽由人作,宛如天开”、“智者乐山,仁者乐水”的意境,有着坐南朝北、昭穆之制的方位观,相互依存,有着明确的社会等级和暨越之忌。

“故宫根据帝王’身居九重’的体制所建,分成外朝内延两部分,作为“王权”的集合体, 其中建筑有着近乎苛刻的等级划分, 为了表现出一种帝王的威严和神圣, 整体建筑群极力营造出一种宏大壮观的气势, “三朝五门” “前朝后寝” , “中轴对称” “左祖右代”的传流的方方正正的宫殿布局被提升到近乎完美的程度。

北京宫殿区的总体布局可分为三节。

第一节由大明门开始经过皇城正门天安门, 再穿过端门直抵宫城正门午门, 共由三个宫前广场串连而成;第二节即紫禁城内部分,由前朝,后寝和御花园组成;第三节是紫禁城北门外人工堆起的景山,是宫殿区的结尾。

”[1]“沿着一条纵深的路线,对称或不对称地布置一连串形状与大小不同的院落和建筑物,烘托出种种不同的环境氛围,使人们在经受了这些院落与建筑物的空间艺术感染后,最终达到某种精神境界——或崇敬、或肃穆、或悠然有出世之想,这是中国古代建筑群所特有的艺术手法。

有人以之比作中国山水画的长卷,能产生步移景异、引人入胜的效果。

”[2]故宫从中轴线从南到北由大清门——天安门——端门——午门——太和门——太和殿,中间穿插着各个或狭长或宽大的庭院,配合高低大小不同的五门,形成五门五院,加之以一千六百多米长的轴线,其他内廷和外朝两侧的附属建筑与庭院配合轴线相对应的降低减小,从而在空间形式上和心理感受上来突出至上的权力。

从“立象以尽意”浅谈北京故宫建筑的文化精神作者:李梦露来源:《美与时代·上》2020年第04期摘要:北京故宫建筑为世界五大宫之首,是世界现存最完整的木结构建筑群。

“象”与“意”的概念源自于《周易》,也是中国古代美学史艺术精神的总括。

在建筑中,建筑的“象”是指其形式,“意”则可以理解为建筑所表达的精神。

从北京故宫建筑的整体布局、色彩特征、装饰特征这三个方面入手,可以更好地解读北京故宫建筑中所蕴含的艺术特征及其蕴含的文化精神。

关键词:立象以尽意;故宫建筑;文化精神一、“立象以尽意”的来源“立象以尽意”源自《系辞传》:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。

然则,圣人之意,其可不见乎?’”这句话说明了情感的表达用语言是有限的,语言不能淋漓尽致地表达情感。

那面对这种情况该怎么办呢?“子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪。

’”“立象以尽意”就是一种非常好的解决方法。

即创造一种可以引起人无限遐想的可见的“形象、形态”以表达意思或者意境。

所以笔者认为“立象以尽意”是解决上述“言不尽意”的矛盾的方法,也可以说是“言”和“意”的桥梁[1]。

这种方法解决了语言在表达情感方面的有限性,用“象”来表达微妙的难以用语言直抒之意。

二、“立象以尽意”的特征《系辞下》有言:“其称名也小,其取类也大,其旨远,其辞文,其言曲而中。

”从这句话中我们可以体会到“立象以尽意”这种方法的特点是以小见大、见微知著、由表及里[2]。

而分开来看,“象”的特征是具体的、外显的、变化无穷的[3],而“意”的特点则是深邃、晦涩的。

三、北京故宫中的“象”與“意”(一)北京故宫建筑群中的“象”——整体布局特征受“君权神授”思想的影响——天子必居天下之中,从地理因素来说故宫是北京城的中心。

在故宫建筑群的整体布局中,一条南北贯通的中轴线,左右建筑严格对称,用连续、对称的封闭空间,逐步展开建筑序列,这种不得越雷池半步的布局不仅突显了贵中、贵正的理念,也充分体现了皇权为中心、皇权第一的思想。

庑殿顶各位同学大家好,欢迎进入旅游文化课程——建筑之上的美丽冠冕—大屋顶,今天我们要来学习的内容是大屋顶的样式——庑殿顶。

庑殿顶是屋顶有一条正脊四条垂脊,所以又叫五脊顶或五脊殿。

四条垂脊不像一般民居那样直着下来而是向四角分开,屋顶前后左右形成四个倾斜而且略呈弯曲的屋面,屋面向内凹陷形成弧度,屋角和屋檐向上翘起,弯曲度较屋面为大。

屋面形成四出水所以又称四阿顶,“阿”是建筑屋顶的曲檐,“四阿”就是四面坡式的曲檐屋顶。

据此记载,商代已有四阿屋顶,庑殿顶可能是中国古代出现最早的形式,不过那时候没有琉璃瓦只是四坡水的草房。

自从西周时代屋顶使用瓦件之后,人们对瓦当与屋脊逐渐重视,因为屋面两坡相交的地方必须把屋脊搭盖好,才不致漏雨。

矩形平面的建筑,由于面宽较长于进深,于是前后两坡相交成为屋顶的正脊,左右两坡同前后坡相交成为四条垂脊,加上正脊,形成四坡五脊的四阿顶屋面。

北宋时,四阿顶“俗谓之吴殿,亦曰五脊殿”,“吴殿”的“吴”字取自唐代大画家吴道子的姓。

据说唐玄宗时,吴道子曾画了两京寺观三百余壁,这些壁画主要画在壮丽宏伟的殿阁中,即四阿顶的屋殿中,此后就把四阿顶叫做吴殿。

吴殿这种建筑形式,经过数百年的师徒口传,在元代与清初的一些文献上又曾把“吴殿”误写为“吾殿”,直到雍正十二年,在颁布《工程做法》时,对“吾殿”的“吾”字有所推敲,从《说文解字》的“广”门中看出:“广”,古文读俨是房屋多用的字旁,而与吾同音的是“庑”,“庑”是堂下周屋,从“广”,无声。

而吴殿在明清多是前后带廊,或是周围带廊房的大殿,因而在清雍正以后才把“吴殿”称为“庑殿”。

庑殿顶分为重檐庑殿顶和单檐庑殿顶,重檐庑殿顶是在庑殿顶之下又有短檐,四个挑角各有一条短垂脊,一共有九脊。

重檐庑殿顶显得庄重雄伟,是中国古代建筑中等级最高的,其典型代表是故宫的太和殿和午门。

泰安岱庙天贶殿、曲阜孔庙大成殿、少林寺大雄宝殿,也是重檐庑殿顶。

单檐庑殿顶即重檐庑殿顶的上半部,就是前面讲的五脊殿、四阿顶。

中国传统建筑屋顶的造型与功用建筑不仅仅是技术科学,而且是一种艺术。

中国古代建筑经过长时期的努力,同时吸收了中国其他传统艺术,特别是绘画、雕刻、工艺美术等造型艺术的特点,创造了丰富多彩的艺术形象。

中国古代的匠师很早就发现了利用屋顶以取得艺术效果的可能性。

《诗经》里就有“作庙翼翼”之句,说明三千年前的诗人就已经在诗中歌颂祖庙舒展如翼的屋顶。

几千年来,中国古代传统建筑一脉相承。

有人评价中国古代建筑千年一律、千篇一律。

但我认为不应该简单绝对地或褒或贬。

建筑文化是历经几千甚至几万年发展而形成的,要把它放在特定的历史背景中去评判。

由于看待的角度不同,也有人认为中国古代建筑延续久远,生命力极强。

单从数量与种类上看,说数量零落的中国建筑艺术不如硕果累累的西方有一定道理,但正是这与希腊罗马风格如此迥异的中华,有着极大的互补性,添上了西方所缺乏的部分,若没了中国这支,整个世界建筑的面貌就干瘪了许多,这是难以想象的。

中国传统建筑是一个缓慢演变的历程,期间没有跌宕起伏的剧变,木构屋架的形式自始至终地贯穿其中,尽管随着技术的进步带来材料和结构的变化和调整,这也只属于自身体系内的进步和完善,并没有影响传统建筑结构的根本性变化,作为中国建筑最突出的部分——屋顶,其变化也显然契合这一规律的,基本定型于汉代的几种屋型体制,也为后来的建筑所沿用,改动较少。

然而值得深思的是,自宋代以后,建筑规范逐渐趋于定型化和程式化,至清明时,古代建筑文化发展已经趋于停顿的时刻,而屋顶艺术却因为技术的进步、文化的融合迸发出了新的生命力,其组合的形式也越发瑰丽夺目。

这或许是我们现在来考察屋顶艺术的真正价值所在。

一方面我们考察屋顶的气质演变显然不能够脱离文化与建筑的整体背景思考;另一方面,从中我们也要意识到屋顶艺术作为古代建筑艺术的冠冕,在传承古代建筑文化方面所应扮演的重要角色。

华夏先民告别天然洞穴,在“下者为巢,上者为营窟”之后相当的一段岁月里,房屋原本也无所谓“屋顶”、“屋身”和“台基”的明显区分,“冬则居营窟,夏则居巢”。

中国古代建筑——屋顶形式中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,最显著的特征是屋顶的流畅的曲线和飞檐,最初的功能是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展成等级的象征。

中国古代建筑的屋顶可分为庑殿式顶、歇山式顶、悬山式顶、硬山式顶、攒尖式顶和录顶等形式。

按屋檐的层数分,庑殿顶、歇山顶和攒尖顶又分为单檐和重檐两种。

歇山式、悬山式和硬山式又分出一种没有正脊的卷棚式屋顶。

此外,歇山式还分出一种极少见的十字歇山顶。

庑殿顶又称四阿顶,五脊四坡式,又叫五脊顶。

前后两坡相交处是正脊,左右两坡有四条垂脊,分别交于正脊的一端。

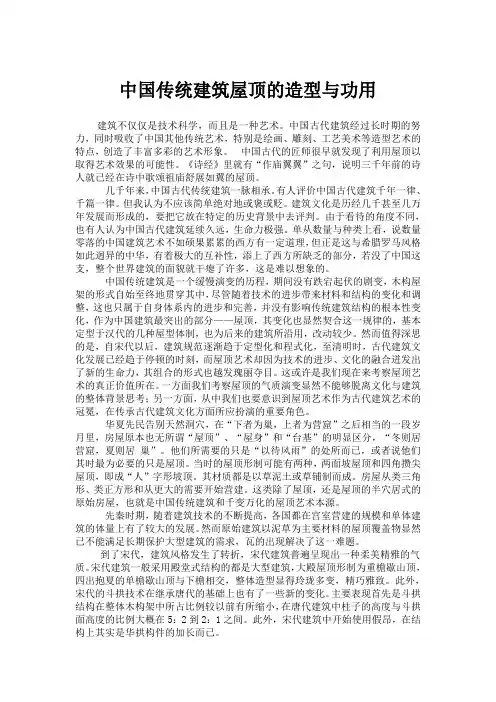

庑殿顶分为单檐和重檐两种,重檐庑殿顶,是在庑殿顶之下,又有短檐,四角各有一条短垂脊,共九脊。

现存的古建筑物中,如太和殿和曲阜孔庙大成殿(此处及后文中有关孔庙大成殿屋顶的叙述有误,孔庙大成殿应为重檐歇山顶——笔者注)。

重檐庑殿顶是清代所有殿顶中最高等级,只有皇帝和孔子的殿堂可以使用。

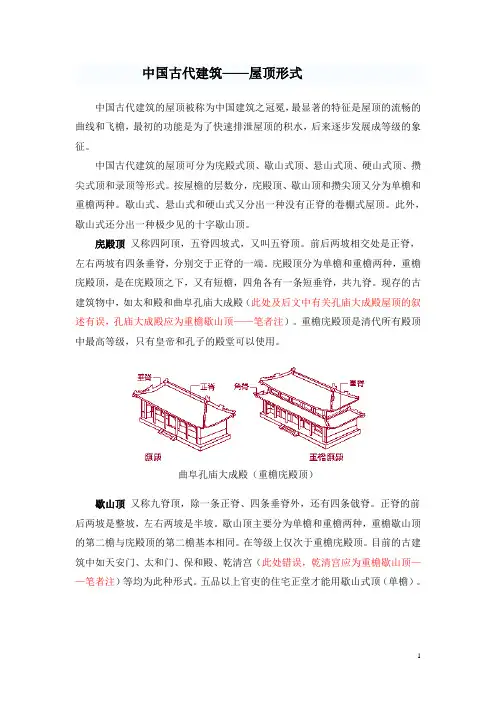

曲阜孔庙大成殿(重檐庑殿顶)歇山顶又称九脊顶,除一条正脊、四条垂脊外,还有四条戗脊。

正脊的前后两坡是整坡,左右两坡是半坡。

歇山顶主要分为单檐和重檐两种,重檐歇山顶的第二檐与庑殿顶的第二檐基本相同。

在等级上仅次于重檐庑殿顶。

目前的古建筑中如天安门、太和门、保和殿、乾清宫(此处错误,乾清宫应为重檐歇山顶——笔者注)等均为此种形式。

五品以上官吏的住宅正堂才能用歇山式顶(单檐)。

戗脊:上层屋檐角部的屋脊角脊:下层屋檐角部的屋脊博脊:1.歇山山花下的屋脊2.重檐屋顶,下层檐围绕屋身的屋脊(也叫做围脊)重檐歇山顶单檐歇山(蓬莱院后院三清殿)悬山顶五脊二坡,两侧的山墙凹进殿顶,使顶上的檩端伸出墙外(屋顶左右屋檐出山墙),又称挑山。

悬山式顶悬山(趵突泉公园西北围墙边)硬山顶五脊二坡,与悬山顶不同之处在于,两侧山墙从下到上把檩头全部封住(屋顶左右屋檐不出山墙)。

硬山顶出现最晚,是随着明清时期房屋墙壁广泛使用砖砌以后才大量采用的。

六品以下官吏及平民住宅的正堂只能用悬山式或硬山式屋顶。

古建檐脊有神兽朱有伟外出旅游,免不了要行走宫殿、府衙,进出山门、大院。

穿梭于那些古典建筑之间,你会在不经意地仰视中,发现古建的角檐垂脊上装饰着形态各异的小兽,心中蹦出这样的疑问:它们是什么,有什么用途……那么就让我们坐在树阴下,伴着蝉声,聊聊这些神秘的飞檐脊兽吧!看呐,这些高大的楼阁殿堂,形制多样,屋顶也各不相同。

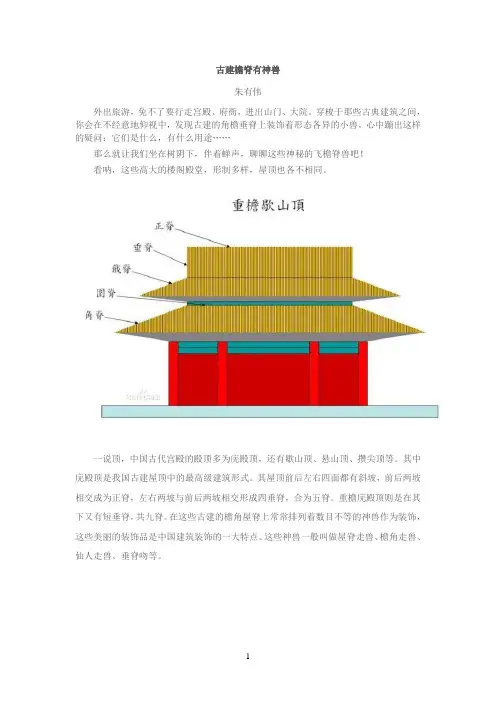

一说顶,中国古代宫殿的殿顶多为庑殿顶,还有歇山顶、悬山顶、攒尖顶等。

其中庑殿顶是我国古建屋顶中的最高级建筑形式。

其屋顶前后左右四面都有斜坡,前后两坡相交成为正脊,左右两坡与前后两坡相交形成四垂脊,合为五脊。

重檐庑殿顶则是在其下又有短垂脊,共九脊。

在这些古建的檐角屋脊上常常排列着数目不等的神兽作为装饰,这些美丽的装饰品是中国建筑装饰的一大特点。

这些神兽一般叫做屋脊走兽、檐角走兽、仙人走兽、垂脊吻等。

二说吻,明清时期建筑的正脊两头安放面朝里的龙首形瓦件称“正吻”、“螭吻”(chī wěn)。

传说此兽好吞,故在正脊两端作张嘴吞脊状,又称“吞脊兽”。

还有一说其为海兽,喜登高眺望,喷水如雨不怕火,于是将之装饰于此,取喷水镇火保平安意。

其背后各有双角小兽头,称脊兽。

而在殿顶各条垂脊端部的龙首称“鸱吻”,即鹞鹰,因喜四方眺望,故置于此。

在殿顶岔脊的下端,又有一龙首,称“嘲风”,传说其胆大、好险,便置此。

在这五脊上安放六种角兽合称为“五脊六兽”。

三谈神兽,神兽由瓦制成,高等级建筑多用琉璃瓦,其功能最初是为了保护木栓和铁钉,防止漏水和生锈,对脊的连接部起固定和支撑作用。

后来神兽发展出了装饰功能,并被赋予了严格的等级意义。

在殿顶翘起的戗脊(qiànɡ jǐ)上安放着仙人和各种神兽,称“戗兽”,不同等级的建筑所安放的戗兽数量和种类都有严格限制,神兽越多,建筑级别越高,常见为一、三、五、七、九不等,均为奇数,神兽的递减是从后面的行什开始的。

明清两代有明确规定,全国除皇宫太和殿(金銮殿)的神兽用十个外,其他建筑上都要用奇数,数目因建筑的等级而相应增减。

建筑屋顶的法式外国观光客来中国的是很容易喜欢上中国传统建筑的屋顶的,因为那实在是太美观了。

中国古建筑在屋顶上倾注了许多心血,那就是一个敞开的“人”字。

学者们一般把这个大写的“人”字分为如下种类:硬山、悬山、歇山、攒尖、庑殿等五种。

中国古代建筑的屋顶被称为中国建筑之冠冕,较显著的特征是屋顶的流畅的曲线和飞檐,最初的功能是为了快速排泄屋顶的积水,后来逐步发展成等级的象征。

其等级大小依次为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶>盝顶。

此外,除上述几种屋顶外,还有扇面顶、万字顶、盔顶、勾连搭顶、十字顶、穹窿顶、圆劵顶、平顶、单坡顶、灰背顶等特殊的形式。

据建筑等级要求分别选用;每种屋顶又有单檐与重檐、起脊与卷棚的区别;个别建筑也有采用叠顶、盔顶、十字脊歇山顶及拱顶的;南方民居的硬山屋顶多采用高于屋面的封火山墙。

其中庑殿顶、歇山顶、攒尖顶又分为单檐(一个屋檐)和重檐(两个或两个以上屋檐)两种,歇山顶、悬山顶、硬山顶可衍生出卷棚顶。

庑殿顶又称四阿顶,有五脊四坡,又叫五脊顶,前后两坡相交处为正脊,左右两坡有四条垂脊。

重檐庑殿顶庄重雄伟,是古建筑屋顶的最高等级,多用于皇宫或寺观的主殿,如故宫太和殿、泰安岱庙天贶殿、曲阜孔庙大成殿等。

单檐庑殿顶多用于礼仪盛典及宗教建筑的偏殿或门堂等处,以示庄严肃穆,如北京天坛中的祈年门、皇乾殿及斋宫、华严寺大熊宝殿等。

歇山顶又称九脊顶,有一条正脊、四条垂脊、四条戗脊。

前后两坡为正坡,左右两坡为半坡,半坡以上的三角形区域为山花。

重檐歇山顶等级仅次于重檐庑殿顶,多用于规格很高的殿堂中,如故宫的保和殿、太和门、天安门、钟楼、鼓楼等。

一般的歇山顶应用非常广泛,但凡宫中其他诸建筑,以及祠庙坛社、寺观衙署等官家、公众殿堂等都袭用歇山屋顶。

悬山顶又称挑山顶,有五脊二坡。

屋顶伸出山墙之外,并由下面伸出的桁(檁)承托。

因其桁(檁)挑出山墙之外,“挑山”之名由此而来。

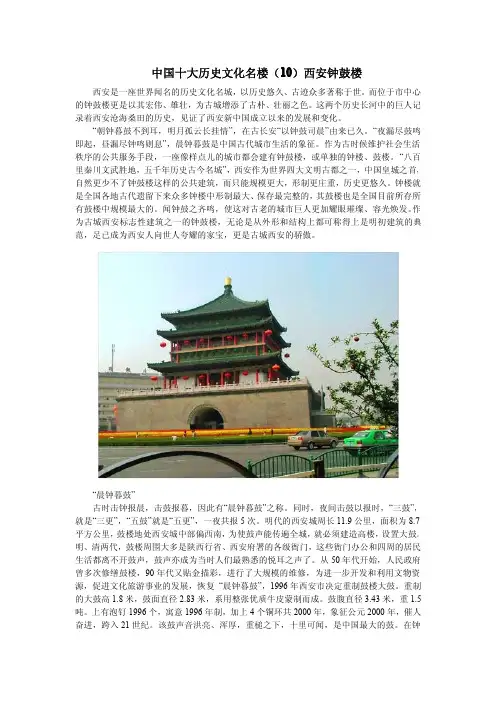

传统建筑屋顶探析摘要:中国建筑作为东方的独立系统,拥有自身的特点。

建筑架构以木料为主要材料,大致包括台基、架构以及屋顶三部分。

而在建筑的外观上却又以屋顶部分最为庄严美丽、最富有艺术魅力,是中国古代建筑的代表元素之一。

中国古代的传统建筑历经千年的发展,虽然有一定的变异但就单体而言始终保持着三大部分:下部的台基、中部的屋身和上部的屋顶,北宋木工喻皓所著的《木经》中称这三部分为“下分”、“中分”、“上分”,在清代又称之为“三停”,也就是我们今天所说的“三段式”。

而屋顶的特殊轮廓则是中国建筑外形上显著的特征,对于多数单层殿式建筑的屋顶部分的几乎占到整个建筑物将近一半的高度,甚至要大于屋身与台基之和,这在世界其他古典建筑体系中是少有的。

整个屋顶的轮廓曲线上部巍峨高耸,檐部如翼轻展,配合以神秘生动的脊兽装饰和金碧辉煌的琉璃瓦作,形成了极其堂皇的“冠冕”,成为识别中国古代建筑的重要标志。

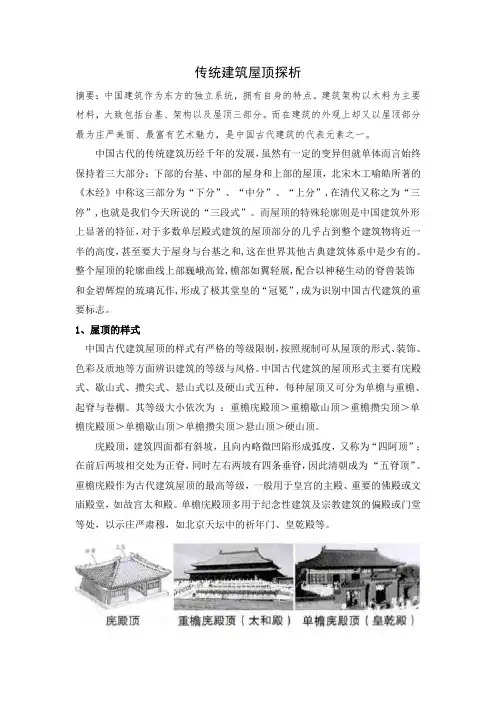

1、屋顶的样式中国古代建筑屋顶的样式有严格的等级限制,按照规制可从屋顶的形式、装饰、色彩及质地等方面辨识建筑的等级与风格。

中国古代建筑的屋顶形式主要有庑殿式、歇山式、攒尖式、悬山式以及硬山式五种,每种屋顶又可分为单檐与重檐、起脊与卷棚。

其等级大小依次为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶。

庑殿顶,建筑四面都有斜坡,且向内略微凹陷形成弧度,又称为“四阿顶”;在前后两坡相交处为正脊,同时左右两坡有四条垂脊,因此清朝成为“五脊顶”。

重檐庑殿作为古代建筑屋顶的最高等级,一般用于皇宫的主殿、重要的佛殿或文庙殿堂,如故宫太和殿。

单檐庑殿顶多用于纪念性建筑及宗教建筑的偏殿或门堂等处,以示庄严肃穆,如北京天坛中的祈年门、皇乾殿等。

歇山顶,因有一条正脊、四条垂脊及四条戗脊,又称为“九脊顶”,在日称为“入母屋造”。

歇山顶巧妙结合直线与斜线,予人以棱角分明、结构清晰的视觉效果。

重檐歇山顶等级仅次于重檐庑殿顶,多用于规格很高的殿堂中,如故宫的太和门、天安门以及乾清门等。

《中国古典园林与古建筑艺术赏析》论文题目:品鉴故宫建筑太和殿屋檐之美学院:教育科学学院班级: 2015·1姓名:龚丽萍学号: 20151241020品鉴故宫建筑太和殿屋檐之美摘要:也许,你迷恋过巴黎埃菲尔铁塔的浪漫,也喜欢过埃及金字塔的神秘,又或者,你感叹过意大利比萨斜塔的精妙…但是,只有中国的古建筑,那种惊心动魄的美才能让你一辈子都难以忘怀!以故宫建筑太和殿为例,它那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、重檐等众多屋顶形式的变化,仅仅只是简单的屋檐之美就会让你流连忘返。

太和殿作为天子上朝的地方,各种装饰和构造都体现着精益求精、力求完美的建筑理念,特别是那藏在屋檐上的美丽秘密。

关键词:太和殿兽斗拱建筑中国古建筑的檐角屋脊上常常排列着一些数目不等的小动物作为装饰,这些美丽的装饰品是中国建筑装饰的一大特点。

中国木构建筑,最怕遭遇雷击,它是人们防雷的希望,也有建筑功能。

屋脊的坡度,会使脊瓦下滑,交梁上需要铁钉固定。

为了保护铁钉免受雨雪侵蚀,角兽就用来当做铁钉的帽子,并起到装饰作用。

垂兽,戗兽,套兽,也都是一样的作用。

唐宋时,还只有一枚兽头,以后逐渐增加了数目不等的蹲兽,到了清代形成了今天常见的“仙人骑凤”领头的小动物队列形态。

故宫严格地按《周礼·考工记》中“前朝后市,左祖右社”的帝都营建原则建造。

整个故宫,在建筑布置上,用形体变化、高低起伏的手法,组合成一个整体。

在功能上符合封建社会的等级制度。

同时达到左右均衡和形体变化的艺术效果。

中国建筑的屋顶形式是丰富多彩的,在故宫建筑中,不同形式的屋顶就有10种以上。

以3大殿为例,屋顶各不相同。

故宫建筑屋顶满铺各色琉璃瓦件。

主要殿座以黄色为主。

绿色用于皇子居住区的建筑。

其它蓝、紫、黑、翠以及孔雀绿、宝石蓝等五色缤纷的琉璃,多用在花园或琉璃壁上。

太和殿屋顶当中正脊的两端各有琉璃吻兽,稳重有力地吞住大脊。

吻兽造型优美,是构件又是装饰物。

13级审计学6班林荔 2013402251036浅谈中国传统建筑物屋顶俗话说的好,“外行看热闹,内行看门道”。

你只有对一个事物有所了解,与它接触时才不会只是凑热闹。

在学习中国传统纹样解读这门课程之前,我去到中国传统建筑物的景点参观,从来都是随着人潮涌动,哪里人多就往哪里去。

摆好姿势,拍好照片,就匆匆赶往下一个景点。

这种看似去过了这个地方,实际上却对该地毫无所知的经历,现在想想,就属于外行看热闹的情形。

没有太大差别的中国传统建筑,游历了那么多,只是丰富了茶余饭后的聊天内容,有时甚至连谈资都称不上。

那些建筑是天边的一朵云,只是天边的一朵云,静静地停在那儿,撼不动我们内心的一丝情愫。

在学习了中国传统纹样解读这门课程后,我才明白,在如今的我们眼里千篇一律的建筑背后有着怎样森严的等级观念。

这些传统纹样在点缀建筑物的同时也无形地把人的思维局限在了三六九等的范围中。

这里,我就对我最感兴趣的屋顶做一下阐述。

一、中国传统建筑物屋顶的渊源与演变。

何为屋顶?在《汉典》中这么说到,屋顶是房屋或构筑物外部的顶盖,包括屋面以及在墙或其它支撑物以上用以支承屋面的一切必要材料和构造。

而在《中国大百科全书》中对屋顶的解释是这样的:“是房屋上屋起覆盖作用的围护结构,又称屋盖。

”中国古代建筑的屋顶形式非常丰富,变化多端。

屋顶形式的形成受到了礼制封建等级制度的影响,并且与古代等级森严的君王制度息息相关,不同的等级所使用的屋顶形式也有着严格的要求。

早在三千多年前的《诗经》里就有“作庙翼翼”之句,可见那时的文人们已经在诗中歌颂祖庙舒展如翼的屋顶。

进入封建社会以后,秦、汉时期大量建造宫殿、陵墓,其规模空前宏伟、巨大,各屋顶形式如庑殿、歇山、悬山、攒尖顶等均已出现。

其中庑殿顶出现最早,大约出现于先秦时期。

在商代的甲骨文、周代铜器、汉画像石与明器、北朝石窟中都有反映庑殿顶。

歇山顶的出现晚于庑殿顶,其样式最早可见于汉阙石刻。

在汉代的明器、北朝石窟的壁画上,也都可看到歇山顶。

古代建筑上的“骑凤仙人”在紫禁城古建筑群的殿脊和屋脊上,有许多琉璃装饰件,这些矗立在古代建筑顶端的小东西到底有多少位成员?它们都有啥职责?背后又有哪些故事呢?数量越多级别越高古代建筑檐角上的脊兽也叫镇瓦兽,由瓦制成,分为琉璃瓦和黑活瓦(砖雕瓦)两种。

古代律法森严,琉璃瓦多数为皇家使用,老百姓家只能用黑活瓦。

脊兽从唐宋时的一只,逐渐增加到数目不等的蹲兽,到了清代形成了今天常见的“骑凤仙人”领队的小动物队列形态。

除“骑凤仙人”外,古人为它们的顺序编了一个极为好记的顺口溜:“一龙二凤三狮子,海马天马六狎鱼,狻猊(音“酸泥”)獬豸(音“谢志”)九斗牛,最后行什(音“杭十”)像个猴。

”这些小兽各有寓意,均赋予了神奇的本领,有的能镇水避火,有的能降魔除障,有的能带来吉祥好运。

天下间,唯有北京故宫的太和殿可以见到它们的全貌,这不仅预示着皇权至上,更说明只有皇帝才配享受到“十全十美”的待遇。

紫禁城里的其他建筑,按照规制安放着不同数量的脊兽,其中乾清宫、中和殿及保和殿减为9个,坤宁宫为7个,东西六宫的殿顶上大多是5个。

减少的垂脊兽是从后向前少。

這些与古建共存的装饰物,在建筑大家梁思成看来有着画龙点睛的作用,“使本来极无趣笨拙的实际部分,成为整个建筑物美丽的冠冕。

”“骑凤仙人”的传说古代建筑设计师们对于脊兽的创造,颇具深意。

中国古建大多是木质结构,为了让檐角最前端的瓦片承受重力,就用瓦钉固定。

久而久之,钉帽被美化成了各种动物形象,除了装饰作用外,又被赋予了标志等级和避火防雷等传奇的功能。

除了这些神奇的本领,脊兽自然少不了能带来吉祥好运。

在檐角最前面的一尊被称为“骑凤仙人”,也叫“仙人骑鸡”,它的作用是固定垂脊下端第一块瓦件。

据传,这位仙人的原型是齐国齐闵王,不仅《史记》中对这个典故有记载,民间也有“日晒闵王,走投无路”的说法。

相传战国时期齐闵王被燕将打败,仓皇中被逼到了一条大河岸边,眼看走投无路准备自刎之时,一只凤凰飞到眼前,齐闵王危急时刻骑上它逃离了追杀。

8 中国建筑的特征(基础练)【基础训练·夯实知识】一、(2021·湖北汉阳一中高一开学考试)阅读下面的文字,完成下面小题。

中国古代最早的窗子谈不上美观,经过千百年的发展,中国窗子才形成自己独特的风格。

随着岁月的流逝,使它们成为最富有美学表现力的中国建筑的因素。

在中国,有多少工匠,(),如正方形、长方形、圆形和菱形等等,或单独存在或互相交替使用,看起来就像有无数的组合。

有简单的图案,也有独具特色的图案,一切都用薄薄的棕色或红色木条制作成。

每当夜幕降临,从中国传统院落大门旁边的影壁小心地往里看,就能看到像自身发光的抽象画一样的木制窗子,窗子木格细细地勾画着自己精致的线条,微弱的灯光洒在院子里,消失在甬道长廊,婆娑竹影上。

偶尔有人在室内走动,身影在洁白的窗纸上滑动,充满神秘的色彩。

(节选自《汉字王国》有删改)1.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()A.就可能有多少种装饰图案的窗子,但原则上都是对称的变化B.窗子就可能有多少种装饰图案,但原则上都是对称的变化C.即使原则上都是对称的变化,窗子也会有各种各样的装饰图案D.即使对称变化是窗子的设计原则,也会有各种各样的装饰图案2.下列各项中与画波浪线句子使用相同修辞手法的一项是()A.戎马关山北,凭轩涕泗流。

B.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

C.自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

D.凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?3.文中画横线的语句有语病,请修改。

二、(2021·湖南高二期末)阅读下面的文字,完成下面小题。

在这里,我打算提出一个各民族的建筑之间的“可译性”的问题。

如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的“词汇”和“文法”来处理它们的。

简单的如台基栏杆、台阶等等,①___________,但多少民族创造了多少形式不同的台基、栏杆和台阶。

甘肃地区传统建筑脊饰初探摘要:作为中国传统建筑文化的重要组成部分的脊饰艺术文化更是中国传统建筑中最具文化特色的建筑装饰构件。

脊饰艺术随着历史的沧桑变迁和文化的前进发展而不断演变出丰富的形式和全新的内涵。

脊饰作为甘肃地区最具特色的文化正是中国传统思想和民间文化艺术相结合的重要载体。

本文通过引经据典,对中国甘肃地区的传统建筑脊饰文化进行分析,以促进地域传统文化的继承与发扬。

关键词:甘肃地区;脊饰文化;传统建筑屋顶作为建筑的冠冕,是中国传统建筑中最有艺术魅力的设计之一。

屋顶有各种装饰,有从龙、凤到各种飞禽走兽的动物形象,有帝王将相到凡夫俗子的人物题材,有日月星辰到山河大川的自然风光,包罗万象,蕴含极丰。

中国传统建筑的脊饰文化最早可以追溯到远古时期人类的生殖崇拜文化、图腾崇拜文化、祖先崇拜文化,更受宗教文化、区域文化、民俗文化和民族文化的影响。

由于各种文化的相互交织融合,从而产生了富有中国特色且主题丰富的中国建筑脊饰文化。

我国的传统建筑脊饰文化可以追溯到汉代,汉代的建筑脊饰是用瓦当堆砌成向上翘起的形状,在那时地位崇高的宫廷贵族居住在以凤作为正脊脊饰的建筑之中。

据昭公十七年记载:“我高祖少昊,契之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名”。

这里面的凤鸟就是四神纹之中的朱雀,是古代传说中的四神兽之一,对应五行学说中的色红,属火。

古人因为害怕火事而崇拜火形成的图腾凤凰是朱雀的代表,人们将这种动物形象放置于屋脊之上用来克制火事。

由此原因汉朝当时盛行以凤鸟作为脊饰装饰。

太初元年,由于柏梁台被大火焚毁的原因,使得人们的观念发生改变。

火灾发生后巫向皇帝进言,放置属水的鸱尾形象替换之前的凤凰形象于屋脊之上。

从此鸱尾作为水神登上了古代宫廷建筑的屋脊。

一直到唐中期,鸱尾的形象开始简化成为带有短短的尾巴的兽头,做张口状,口含正脊,因此也被称为鸱吻,从唐朝承袭至辽金时期。

明朝,从帝王开始以真龙天子自诩以后,鸱吻的形象也开始朝着龙的形象特征发展,人们将之前的鸱吻改称龙吻,。